清末自开商埠设立的原因

- 格式:doc

- 大小:24.00 KB

- 文档页数:5

新疆2023届高三二模历史试题一、选择题1. 自新石器时代到战国末期,中国文化发展呈现多元化趋势,地域特征明显。

然而,文化的一体化趋势不仅始终保持着,而且范围和程度也稳步地扩大和加深,直至秦汉帝国的建立。

这说明中国文化()A. 具有南北对立特征 B. 在发展中不断交融C. 深受社会形态影响D. 从多元转变为一体【答案】B【解析】根据材料信息可知,中国文化发展虽然呈现多元化趋势,但一体化趋势始终存在并不断扩大加深,说明各地文化在发展中不断融合,B项正确;材料体现的是多元一体化趋势在不断加强,没有涉及到南北对立的特点,再者南北对立也不符合秦汉之前的史实,排除A项;根据材料信息,自新石器时代到战国末期,直至秦汉帝国的建立,社会形态从原始社会到奴隶社会,再到封建社会逐步演变,中国文化多元一体的程度不断加深,并没有受到社会形态的影响,排除C项;材料的信息是中国文化呈现多元化趋势的同时,一体化趋势始终存在,并不是从多元转变为一体,表述不当,排除D项。

故选B项。

2. 唐朝有不少僧尼参与家庭佛事活动,与世俗家庭保持密切联系;当俗家亲人去世时,出家僧尼会返回俗家为亲人送葬:有些僧尼出家后仍住在俗家,甚至参与家庭事务的处理。

由此可知,当时()A. 政府的宗教政策非常开明B. 佛教得到民众支持C. 佛教受到儒家文化的影响D. 寺院经济遭遇困难【答案】C【解析】根据材料“与世俗家庭保持密切联系”、“当俗家亲人去世时,出家僧尼会返回俗家为亲人送葬”等可知,唐朝的僧尼行为和儒家提倡的伦理道德密切相关,比如家人为亲人送葬是儒家提倡的孝道的体现,C项正确;材料没有交代唐朝的僧尼活动是否和政府的宗教政策相关,排除A项;B项无法在材料中体现,材料主要体现的是唐朝佛教受到儒家文化的影响,排除B项;D项不能在材料中体现,材料体现的是唐朝佛教受到儒家文化的影响,排除D项。

故选C项。

3. 北宋时期,朝廷规定:朝臣任提点刑狱,须是曾任知州及实经两任通判以上之人;任提刑司检法官者,经大理寺试断案、刑名约七件以上十件以下,及格者方得除授。

清朝开埠与对外贸易19世纪初期,清朝社会面临着巨大的压力和矛盾,主要表现为经济滞后、政治腐败、社会动荡等方面。

其中经济问题是最突出的,开埠与对外贸易成为了清政府誓要解决的主要问题之一。

在此背景下,清朝开始大规模开港。

这篇文章将探讨清朝开埠与对外贸易的历史背景、过程和影响。

一、历史背景清朝自金朝被灭后,一直处于闭关锁国的状态,长期以来没有实行与外界交流的政策。

一方面,这种冷漠的态度保护了清朝的独立和安全;另一方面,这种互不往来也导致了清朝经济的闭塞和贸易的低迷。

同时,西方列强的侵略使得清朝政府意识到与外部的交流不仅有利于经济发展,也有利于对外的安全保护。

随着工业革命的发生,欧洲列强开始迅速扩张殖民地,并对中国取消贸易限制,以保护自己的利益。

这使得清朝政府感到非常羞辱。

当时的清朝皇帝嘉庆认为开发海外贸易可以充实国库,增加国家财力,同时还可以增强国际地位,维护国家安全。

这就促使清政府开始鼓励对外贸易,开放港口,扩大海外贸易,以开拓市场。

二、开埠与对外贸易过程清朝开埠与对外贸易的历程可分为三个阶段:第一个阶段是自18世纪后半期至19世纪初期,即清政府开始派遣国家使节和举办通商会议,试图与英国、美国等欧美列强达成一些贸易协议。

1792年,英国派遣了迪德莱公使团前往中国,要求与中国商议贸易大业,但在中国看来,大英帝国的领土面积非常小,与中国相比微不足道,这使得清朝政府非常高傲,并且拒绝了英国的提议。

此后,英国发动了鸦片战争,在沦陷京城后,强行独掌中国贸易,并于1842年与清朝签订了《南京条约》,彻底打破了中国与外国的贸易限制,清朝完全开放了五个商埠,被称为《南京十三条》中的第四条。

第二个阶段是从1858年开始,即第二次鸦片战争之后,被迫与列强签订了一系列不平等条约。

汉口、天津、上海等地相继开港,清朝不得不承认列强的"租借权"、"额外领事权"以及"最惠国待遇"等不平等条款,这对于清朝的主权权利构成了压制和侵蚀。

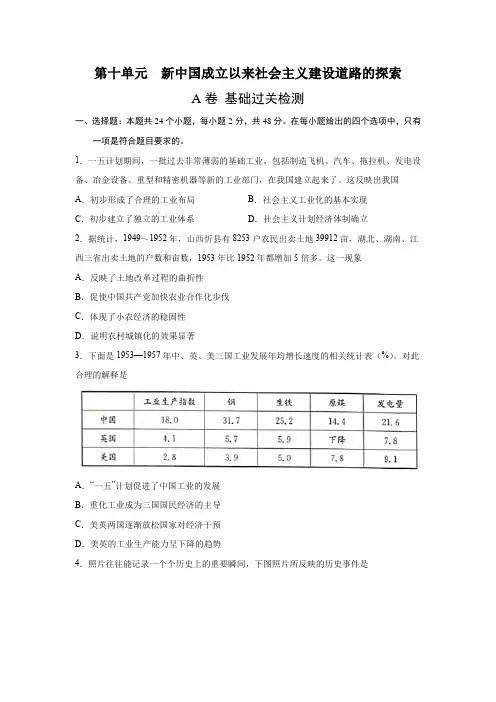

第十单元新中国成立以来社会主义建设道路的探索A卷基础过关检测一、选择题:本题共24个小题,每小题2分,共48分。

在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。

1.一五计划期间,一批过去非常薄弱的基础工业,包括制造飞机、汽车、拖拉机、发电设备、冶金设备、重型和精密机器等新的工业部门,在我国建立起来了。

这反映出我国A.初步形成了合理的工业布局B.社会主义工业化的基本实现C.初步建立了独立的工业体系D.社会主义计划经济体制确立2.据统计,1949~1952年,山西忻县有8253户农民出卖土地39912亩,湖北、湖南、江西三省出卖土地的户数和亩数,1953年比1952年都增加5倍多。

这一现象A.反映了土地改革过程的曲折性B.促使中国共产党加快农业合作化步伐C.体现了小农经济的稳固性D.说明农村城镇化的效果显著3.下面是1953—1957年中、英、美三国工业发展年均增长速度的相关统计表(%)。

对此合理的解释是A.“一五”计划促进了中国工业的发展B.重化工业成为三国国民经济的主导C.美英两国逐渐放松国家对经济干预D.美英的工业生产能力呈下降的趋势4.照片往往能记录一个个历史上的重要瞬间,下图照片所反映的历史事件是A.人民公社运动B.实行家庭联产承包责任制C.农业生产合作化运动D.大炼钢铁运动5.从1953-1957年,我国进行了第一个五年计划建设,取得了巨大成就。

该计划体现了党的主要指导思想的是()A.生产资料所有制的变革与社会主义工业化建设同步进行B.国民经济各部门按比例协调发展C.发展生产力,提高人民生活D.在经济建设的同时,加强政治制度建设6.“炼铁何难复炼钢,超英赶美可非狂!手工操作君毋笑,中国人多力量强。

“这首诗反映出的精神比较符合哪个历史时期A.第一次五年计划B.改革开发新时期C.20世纪五六十年代D.抗美援朝运动期间7.中国农村问题研究中心主任徐勇说,农村改革的这30年,分成三个阶段。

第一个阶段:1978—1988年的黄金十年……第二阶段1988—2002年的曲折十五年……第三阶段:2003—2007年的历史跨越五年……三个阶段都有一些相应的关键词,对应正确的一组是()A.“一五计划”“信用卡”“互联网”B.“合作社”“包产到户”“ 上山下乡”C.“三大改造”“国企改革”“市场经济体制”D.“家庭联产承包”“民工潮”“新农村建设”8.美国《时代周刊》每期的封面都会选择一个主题,以人物为主,它反映着当时国际社会关注的焦点问题。

近代中国自主开埠与吴淞开埠始末近代中国自主开埠与吴淞开埠始末近代中国的自主开埠和吴淞开埠始末2013-09-12逸明条约开埠与自主开埠近代中国,清政府实行闭关锁国政策,中国的经济主要在国内循环运营,城市发展受到很大限制。

19世纪中叶以后,封闭状态被打破,许多城市开埠通商,中国经济开始同国际经济汇通,一批新兴城市迅速崛起。

这是当年中国经济和城市发展的图景。

近代中国有两种不同性质的开埠: 一种是在帝国主义大炮威胁下,中国政府无可奈何地被迫签订“城下之盟”,开放商埠。

例如:1842年签订《南京条约》,将上海、宁波、福州、厦门、广州五处辟为通商口岸;1858年和1860年,签订《天津条约》和《北京条约》,将南京、牛庄、淡水、汉口、天津等十一处辟为通商口岸;十九世纪七、八十年代,又被迫在中印边界、中俄边界等地开埠通商。

自1842年至1922年,八十年间,外国列强逼迫中国开放的通商口岸有79个。

此类按所签条约开放的商埠,通称“条约口岸”。

“条约口岸”虽给国人提供了一个对外通商、发展经济、接触和了解近代事物的窗口,但它侵害了中国的主权和权益。

另一种是自主开埠。

为了杜绝帝国主义对我国国土的觊觎,抵制帝国主义侵占我国权益而由政府主动对外开放的口岸。

1898年,清政府颁布上谕,宣布辟吴淞口、秦皇岛等港口为商埠,并把“广开口岸”上升为一种国策。

从此,自开商埠全面展开,发展迅速。

截止清末,已有36个自开商埠分布在中国的南北东西,1924年增至52处,占当时通商口岸总数的40%,成为那个时期我国对外开放、实施通商贸易的主要形式。

中国主动开放的通商口岸,与被迫开放的条约口岸有所不同,前者口岸开放的政治决策权及所开口岸的行政管理权由中国自行掌控。

总理衙门1899年4月提出的《咨文》中有明确解释:“自开商埠,其自主之权仍存未分。

该处商民将来所立之工程局,征收房捐,管理街道一切事宜,只应统设一局,不应分国立局。

内应有该省委派管理商埠之官员,并该口之税务司,督同局中董事,办理一切。

作者: 张践

作者机构: 四川大学政治系!610064

出版物刊名: 文史哲

页码: 43-48页

主题词: 自开商埠;城市近代化;晚清社会

摘要: 晚清时期 ,清廷主动在人口众多、交通便利、商业繁华地区开辟 12个口岸 ,即“自开商埠”。

它们在地域分布上具有如下特点 :一、在沿海的自开商埠均为小城镇 ;二、在内陆的自开商埠多在沿海沿边诸省的内地城市 ,且多为政治、经济中心 ;三、在沿江地区的自开商埠极少。

与“约开商埠”相比 ,自开商埠带有很强的自主性 ,在一定的意义上抵制了列强侵略 ,发展了地方经济 ,促进了城市的近代化。

浅析有关晚清自开商埠的几个基本问题

李娜娜

【期刊名称】《济源职业技术学院学报》

【年(卷),期】2011(010)003

【摘要】自开商埠是晚清通商口岸的重要类型.清季政府批准开放数量达36处,按其开埠性质晚清的自开商埠可分为完全自开商埠和半自开商埠两种类型.但是政府的批准并不等于商埠的真正设立.在实际运作中真正设埠的口岸数量要低于批准开埠的数量.

【总页数】4页(P112-115)

【作者】李娜娜

【作者单位】陕西师范大学历史文化学院,陕西西安710062

【正文语种】中文

【中图分类】F752.952

【相关文献】

1.试析晚清自开商埠的成因 [J], 汪国华

2.晚清昆明自开商埠的地缘政治经济意义 [J], 车辚

3.晚清秦皇岛自开商埠及港口筹建始末再探 [J], 李国亮;尹春明

4.晚清秦皇岛自开商埠及港口筹建始末再探 [J], 李国亮;尹春明;

5.晚清自开商埠成因及特点刍议 [J], 汪国华;王汉筠

因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

近代秦皇岛自开商埠探微作者:崔鹏飞来源:《历史教学·高校版》2008年第03期摘要自开商埠是清政府为杜绝外人觊觎,保全主权而开辟的一些口岸。

本文阐释了晚清自开商埠的历史原因,并解读了秦皇岛开埠的根源,在此基础上进一步考证了秦皇岛开埠的准确时间。

关键词自开商埠,秦皇岛,历史原因,开埠时间晚清自开商埠是中国面对外来挑战所作出的反应,也是中国在走向近代化的过程中由被迫开放向自主开放的一个重大转变,同时也是清政府主权意识提升的标志。

外界环境的刺激固然为清政府政策的调整提供了诱因,但中国社会政治、经济、思想的变动,则是导致政府最终决策的直接动力,正是在诸因素的合力作用下,自开商埠最终由思想的酝酿变为政府的决策,秦皇岛正是基于这样的背景成为我国最早的自开商埠之一。

一、自开商埠的历史动因鸦片战争以后,随着一系列不平等条约的签订,中国逐渐被卷入世界资本主义殖民体系,成为资本主义国家的产品倾销市场和原料供应地。

西方列强以不平等条约,强迫清政府开放了一系列通商口岸,并相继在通商口岸开辟了近30个租界,供外人居留、贸易。

对中外来说,通商口岸制度是为了适应双方迥异的社会、政治、文化背景而存在,中国希望尽量将外国人的势力限制在通商口岸之内,来华外国人则尽量扩张他们在通商口岸的特权。

甲午战争以后,西方列强掀起了瓜分中国的狂潮,中国朝野便开始以自开通商口岸来阻止外国人权力的扩张。

1898年7月初,皇帝给军机大臣的谕旨中指出:“欧洲通例,凡通商口岸,各国均不得侵占。

现当海禁大开,强邻环伺,欲图商务流通,隐杜觊觎,唯有广开口岸之一法。

”总理衙门大臣,庆亲王奕勖等人也在同年12月的奏折中写道:“中国自开海禁,许各国分划租界……派领事,设巡捕,水面则停泊兵轮,界内则强收捐项,授人以柄失中国固有之权,启强邻觊觎之渐……转致授柄于人,不如自开口岸,尚可示以限制。

”对于一个饱受外敌欺凌,屡次被迫接受不平等条约的政府而言,这种认同危机以及在对外观念方面发生的变化,导致从接受约开商埠到自行开埠通商,不能不说是政策上的一次重大调整。

【收稿日期】2001-09-28【作者简介】杨天宏(1951-),男,四川成都人,四川师范大学历史系主任、教授,历史学博士,主要从事近代史和文化史研究。

【近代史研究】从思想主张到政府决策———晚清“自开商埠”决策过程研究杨天宏(四川师范大学历史系,四川成都 610085)摘 要:鸦片战争结束不久,“自开商埠”思想便已在魏源等人的言论中初露端倪,但当时多数国人对此尚难以认同,致使魏源等人的主张在将近二十年的时间里,找不到知音与同调。

《北京条约》签订之后,中外交通益加频繁,“商战”呼声高涨,思想家郑观应、陈炽等人明确提出“自辟商埠”的主张,朝廷为对付边疆危机,在“守四境不如守四夷”的传统国防战略的指导下,主张将自开商埠政策用于越南等“藩属”国家,成为中国自开商埠的前导。

甲午战争之后,受日本全境对外开放的影响,加之偿付赔款需广开财源,在朝野上下的极力主张和维新运动的推动下,自开商埠终于作为一项国家政策,付诸实施。

关键词:晚清;自开商埠;思想主张;政府决策【中图分类号】K25412 【文献标识码】A 【文章编号】1001-8913(2002)01-0037-05 近代中国存在两种类型的通商口岸,一类为列强强迫清政府所开,被称为“条约口岸”,一类为中国政府主动开放,被称为“自开商埠”。

近代中国最早的条约口岸是在1842年通过签订《南京条约》对外开放的,“自开商埠”迟至1898年才出现。

对于条约口岸,学术界已不乏研究,但自开商埠研究却处于起步阶段。

对于自开商埠思想主张如何发展成政府决策,迄今未见专门的研究成果。

本文拟对此作初步的研究。

虽然相对条约口岸来说,自开商埠出现较晚,但自开商埠思想主张的产生却并非晚近。

早在鸦片战争结束之际,“自开商埠”思想便已初露端倪。

魏源以香港为英人割据,弊害昭彰,已主张商埠自开。

他在《海国图志》一书中指出:“今英夷既以据香港拥厚赀,骄色于诸夷;又以开埠裁各费,德色于诸夷。

与其使英夷德之以广其党羽,曷若自我德之以收其指臂。

开埠运动的政治背景和社会影响19世纪中期,中国社会处于极其动荡的时期,这是因为外国列强的侵略、清政府腐败败坏、民族资本主义的兴起等原因造成的。

在这个背景下,中国开始了一系列的改革运动,其中之一就是“开埠运动”。

开埠运动是指中国近代史上一系列延续近半个世纪的开放沿海港口、与外国进行经济和贸易往来运动。

这个运动的开端可以追溯到1842年,当时清政府在《南京条约》中被迫开放5个通商口岸,这些口岸包括广州、福州、厦门、宁波和上海。

之后的几十年里,外国列强相继在中国沿海开设了一系列的租界和商务机构。

开埠运动的政治背景开埠运动的发生与当时中国政治的背景密不可分。

从1840年开始,中国先后签署了《南京条约》、《天津条约》等一系列不平等条约,这些条约迫使中国开放沿海港口,同外国列强进行贸易和往来,导致中国在经济上被压迫,逐渐沦为半殖民地半封建社会。

同时,清政府的腐败和落后使得中国的国力逐渐衰退,在这个背景下,一些知识分子开始倡导改革运动,寻找解决中国面临的危机的方法。

其中之一就是通过开展“开埠运动”来吸引外国资本,促进经济发展。

这些知识分子希望通过经济发展来强化国家实力,提高中国在国际上的地位,从而避免与列强签订的不平等条约。

此外,开埠运动还与民族资本主义的兴起有关。

随着中国经济的发展,大量的商业资本积累起来,这些商业资本的所有者开始在政治上发挥影响力,从而构成了中国民族资本主义势力的一部分。

他们希望通过经济利益来增强自己的地位和权力,同时他们也反对外国列强对中国的侵略和控制,希望通过开展经济活动来提高中国的国力,从而在国际上实现人民的维权。

开埠运动的社会影响开埠运动对中国社会产生了深远的影响,一方面,它带来了经济发展和商业资本积累。

随着外国列强进入中国市场,大量的进口商品涌入中国,同时中国的出口商品也得到了开拓。

这促进了中国经济的发展,带来了新的商业机会。

另一方面,开埠运动也带来了困难和危机。

外国列强和租借的港口镇的存在,使得中国的领土和经济受到了侵略和控制,同时中国社会也面临着经济和文化上的威胁。

浅析清末商部的成立摘要:为了挽救统治危机,清政府于1901年下旨实行新政。

清末新政中一项重大的举措就是设立商部,商部的建立是顺应历史发展要求的,它成立后所进行的一系列活动对晚清经济的发展和中国工业的近代化都起到了极大的促进作用。

关键词:清末新政商部十九世纪末二十世纪初,清政府为了挽救统治危机,发动了一场旨在摆脱落后贫穷、走向独立富强的近代化的改革运动,即清末新政。

清末新政是晚清时期一次重要的社会变革,对中国近代工业的发展产生了相当大的影响,特别是1903年设立了专门管理工商业的机构——商部。

商部成立后,位列外务部之次。

1906年,工部并入商部,改为农工商部,地位略有下降。

晚清的商部进行了一系列的活动,如制定了有关农工商业的大量的法律法规,成立了商人的专门组织——商会,实行奖励商业的政策,成立专门的实业学堂,等等,这些活动促进了中国工业的近代化。

由于商部在晚清改革时期占有很重要的地位,商部的活动也促进了清末民族工商业的蓬勃发展,同时,由于当代中国经济改革的深化,使借鉴早期经济改革经验成为必要,从而引发了众多学者的关注,使清末新政经济改革成为近年来学术界关注的一大热点,目前对新政经济改革的研究主要集中在清政府经济政策的调整和经济体制的改革两个方面。

新政经济改革首先表现在清政府经济政策的重大调整与改变,有学者认为清末经济政策有其历史合理性和进步性,不应一笔抹煞,但也不宜把它捧得太高。

经济体制改革是清末新政经济改革的核心内容,主要包括两个方面:一是经济法制的建设;二是公司制度的初创。

近年来有关商部研究的成果很多,学者们在研究商部方面表现出了少有的一致性,尤其是在商部的设立对中国经济近代化的促进作用方面,都能给予肯定的评价。

当然,对于商部活动中存在的一些时代所造成的局限性,学者们也都能够宽容的对待。

但是,有关商部成立的背景方面的论述很少,本文试图从一下几点谈谈晚清的商部,以期能够更好地了解晚清这一重要的经济机构。

D0I:10.19832/ki.0559-8095.2020.0017晚清中国“约定自开”商埠之开埠方式考析----以辽南安东为典型案例贾小壮,王林强(吉林大学文学院,吉林长春130012)摘要:“约定自开”商埠作为一种特殊的商埠类型,本身既有“自开”的因素,8有“约定”的成分,似乎是一个矛盾综合体,史学界对其属于何种开埠方式,历来争议不断。

开埠方式的判定应遵循条约规定与开埠实践相结合的双重标准,由于不平等条约并未明J规定中外在"约定自开”商埠的权利与义务,开埠实践中的主权归属就成为t断其开埠方式的主要依据,可从行政权与司法权归属、关税主导权、租界问题三方面入手进行全面考量。

安东作为该类商埠的典型代表,是中美商约谈t相互妥协的产物,依照上述标准可t定其开埠方式为“自开”。

这为9他“约定自开”商埠之开埠方式&t定提供了合理模式,即开埠实践中的主权归属模式。

对“约定自开”商埠之开埠方式进行考析,可从侧面反映出该类商埠的殖民程度。

关键词:晚清;“约定自开”商埠;开埠方式;安东“约定自开”商埠是指在中外不平等条约中明确规定由中国政府自行开埠通商的口岸,主要包括两大基:“约定”,开埠通商事宜商约;二“自开”,商约中明定由中国政府自行开埠通商。

1903年,中《通商行船约》,定“中国政府……将盛京省之奉天府又盛京省之安东县二处地方,由中国自行开埠通商”。

①同年,中《通商行船续约》,定“中国政府应允……将盛京省之奉天府又盛京省之大东沟二处地方,由中国自行开埠通商”.②1905,中《会议东事宜(附约)》,定“中国政府……中国自行开埠通商:奉天省之凤凰城、辽阳、新民屯、、子、法库门;之长春(即宽城子)、、哈尔滨、塔、环春、;黑之尔、尔、!、满洲”。

③约与以往清政府强签订的不平等条约有所不同,以往不平等条约中除体现开放通商口岸的性外,还明了列强在通商口岸享有的行政、司法、租界等;而于东区“约定自开”的18处商埠而言,在条约中明定双方之,只明各通商定外国人收稿日期:2019-03-17基金项目:本文系吉林省社会科学基金项目“近代东北商埠城市早期现代化进程中的社会问题研究”(2018BS80);吉林大学基本科研业务费哲学社会科学研究种子基金项目“口岸开放与社会变革:近代东北小商埠城市(镇)发展研究”(2016ZZ028);中国博士后科学基金面上资助项目“近代东北小商埠城市发展与区域社会变迁研究”(2017M611311)的阶段性成果.作者简介:贾小壮,吉林大学文学院中国史系讲师,吉林大学哲学社会学院博士后,研究方向为中国近代社会史、城市史;王林强,吉林大学文学院助理研究员,研究方向为思想政治教育。

浅析清末自开商埠设立的原因

【摘要】近代中国自开商埠始于1898年秦皇岛、三都澳、岳州开放。

这些口岸与约开口岸有本质的不同,即权自我操。

清政府自行开放形势扼要之区,商贾荟萃之地的原因有四:近代重商思想发展的结果;以自开抵制约开,挽回利权;解决财政困难。

【关键词】自开商埠利权

一、清末自开商埠的设立

甲午中日战争后,列强掀起了瓜分中国的狂潮,对通商口岸的要求有增无减。

清政府为杜绝外人觊觎,以自开抵制约开,在交通便利、商业繁兴地区开辟了一批口岸,这就是所谓的自开商埠。

自开商埠与约开商埠有本质的区别,即主权在我,清政府操有商埠内的行政、司法、立法等一切大权。

总理衙门在1898年提出的自开商埠办法咨文中作了明确解释:“自开商埠,与约开商埠不同,其自主之权仍存未分。

”

清政府最早奏准开放的是吴淞。

事实上,清政府自开商埠始于1898年4月奏准湖南岳州、福建三都澳和直隶秦皇岛的开放。

总理衙门上奏说:“查湖南岳州府地方滨临大江,兵商各船往来甚便。

将来粤汉铁路即通,广东、香港百货皆可由此出口,实为湘粤交界第一要埠。

”不论是从军事上考虑,还是从经济上考虑,把岳州辟为商埠都是有利的。

福建福宁府所属之三都澳,地界福安、宁德两县之间,距福州省城陆路二百余里,为福州后路门户,形势险要,闽洋商船亦多荟萃于此。

”因此,清政府把三都澳辟为自开商埠。

秦王(皇)岛隆冬不封,每年津河冻后,开平局船由此运煤,邮政包封亦附此出入,与津榆铁路甚近,殊于商务有利。

因此,岳州、三都澳、秦皇岛为清末首批自开商埠。

拓展商埠谕令得到全面贯彻实施是在“新政”开始之后,以奏准开埠时间为准,清末自开商埠有吴淞、岳州、三都澳、秦皇岛、南宁、武昌、济南、潍县、周村、湘潭、常德、海州、浦口、天生港、鼓浪屿、香州、公益埠、昆明、葫芦岛,还有东北地区主动开放的16个商埠,约有35口。

二、清末自开商埠的原因

(一)晚清重商思想发展的结果。

鸦片战争结束了中国闭关的时代,通商口岸也伴随着侵略出现,深受闭关传统思想束缚,中国人只看到列强利用通商口岸进行的侵略行径,对通商口岸充满了恐惧和厌恶。

很多人包括一些进步思想家在内仍然幻想回到闭关时代,主张封关海禁抵制外辱。

当然,1840年后的屡屡惨败也唤醒了一些有识之士,他们通过通商口岸这一窗口开始认识世界,到70年代越来越多的人逐渐摆脱了重本抑末的传统观念,主张振兴商务,发展中外贸易,这些人被成为早期资产阶级维新派。

如王韬提出“国计民生全恃乎商”,郑观应鼓吹“习兵战不如习商战”,重商思想的提出,为主张发展对外贸易的思想创造了环境。

受其影响,统治阶级内部也有部分人认识到对外通商之利,以李鸿章为代表。

他在与英国谈判订立《烟台条约》时,对通商口岸问题说出了自己的想法:“人第见添开口岸,……谓通商之患将无底止,不知中土门户早经洞开,即添数口,利害各半”,“人

皆震惊于添口之多,无论口岸非自我准添也,添十口与添一二口利害轻重适均。

西洋各国到处准他人寄居贸易,而仍日益强盛,可知其病不在添口而在不能自强。

”他认识到中国的弊病不在于开埠通商。

不管是早期维新派还是地主阶级中的开明人士,他们的思想越来越开放,对通商口岸的畏惧逐渐消失,逐渐接受了开埠通商的事实。

到19世纪80年代陈炽在其《大兴商埠说》中明确提出了开埠通商的主张。

90年代末,开埠终成事实,这与晚清重商思想的发展有密切关系。

(二)清政府以自开抵制约开以期保全利权。

甲午战败后,列强纷纷划定势力范围,继续要求开放商埠。

面对列强的索开,清政府急于寻找一种保全利权的良策。

1898年光绪帝发布的开埠上谕也突出表现了以自开抵制约开,均利益保事权的目的,上谕说:“现当海禁洞开,强邻环伺,欲图商务流通,隐杜觊觎,惟有广开口岸之一法。

”上谕中着重强调“不准划分租界,以均利益而保事权”。

由此,清政府把自开商埠确立为抵制约开,保全主权的国策。

清政府的这一动机也被列强所看穿,上海英领事署在接到吴淞开埠的电谕后,做出这样的反应“近闻中国言官条陈,谓各省要害之区,久为西人垂涎,群起吞噬之心,不如将所有要害悉开通商口岸,可免他国觊觎”。

因此,清末自开商埠大多处于帝国主义列强争夺势力范围之内,如果不自开,随时都有被侵占的可能。

如济南,1904年胶济铁路即将竣工,铁路通车之后,德国势力必将由胶澳一隅向山东广大内地扩张渗透,而且青岛德商威斯也曾

多次请求在济南开设洋行。

为了防患于未然,为了阻止德国势力的渗透,前山东巡抚、直隶总督兼北洋大臣袁世凯和山东巡抚周馥联名上折奏请济南自开,之后外务部同意山东自开商埠。

由此可见,以自开抵制约开,保全主权是清政府自开商埠的重要原因之一。

(三)发展商务增加财政收入。

甲午战争中,清政府花去了数千两白银的军费,为了偿还巨额赔款,清政府加重对老百姓的搜刮,发行内债,举借外债等。

但这仍难以解决清政府严重的财政困难,为此清政府必须寻找新的财源。

在总理衙门奏请光绪皇帝添开湖南岳州、福建三都澳、直隶秦皇岛等通商口岸时,写到:“中国自通商以来,关税逐年增加,近年增至二千万两,京协各饷多半取给于此。

惟是筹运洋款等项支用愈繁,筹拨恒苦不继,计为添设通商口岸”。

由此可见,清政府把自开商埠作为扩充利源,解决财政问题的良策。

参考文献:

[1]朱朋寿.光绪朝东华录[m].北京:中华书局,1985.

[2]赵靖,易梦虹.中国近代经济思想资料选辑(中册)[c].上海:上海人民出版社,1987.

[3]郑观应.盛世危言[m].郑州:中州古籍出版社,1998.

[4]李长仁.李鸿章全集·朋僚函稿·卷十六[m].长春:时代文艺出版社,1998.

[5]清华大学历史系.戊戌变法文献资料系日[c].上海:上海书店出版社,1998.。