中药的性能

- 格式:pdf

- 大小:2.64 MB

- 文档页数:71

一、中药的性能1.含义:中药性能又称药性,是中药作用的基本性质和特征的高度概括。

研究中药性能的理论就是药性理论。

2.内容:四气、五味、升降浮沉、归经、有毒无毒。

3.中药防治疾病的基本机制:(1)药物针对病情而各具有的独特性能,称为药物的偏性。

(2)中药的作用:治疗作用,不良反应。

(3)中药性状:指药物形状、气味、滋味、质地(包括轻重、疏密、坚软、润燥)是以药物为观察对象,中药性能是依据用药后机体反应归纳出来的,是以人体为观察对象。

二、四气1.含义:又称四性,指药物具有的寒热温凉四种品性,四气之外还有平性。

2.确定依据:以用药反应为依据,以病证寒热为基准。

能够减轻或消除热证的药物,一般属于寒性或凉性,如板兰根,减轻或消除寒证的药物,属于热性或温性,如附子。

3.所示效用:治疗作用和不良反应。

(1)寒凉性所示效用:具有清热、泻火、凉血、解热毒作用,有伤阳助寒之害。

(2)温热性:具有温里散寒、补火助阳、温经通络、回阳救逆等作用,有伤阴助火之害。

4.阴阳属性:温热属阳,寒凉属阴。

5.对临床用药的指导意义:(1)根据病证寒热选择相应药物,治热病投寒药,治寒病投热药。

(2)据病证寒热程度的差别选择相应药物:治亡阳欲脱,选大热附子,中寒腹痛,投温性之煨姜。

(3)寒热错杂,寒热并用。

(4)真寒假热或真热假寒者,当分别治以热药或寒药,必要时加药性相反的反佐药。

三、五味1.含义:指药物因功效不同而具有辛、甘、酸、苦、咸等味。

既是药物作用规律的概括,又是部份药物的真实的滋味。

2.确定依据:五味学说是中医归纳解释药物效能的说理工具。

(1)确定的主要依据:今之药味的确定,主以药效,参以口尝。

(2)与所治疾病的关系:功能发表行散的药多辛味,能补虚缓急的药多甘味,能敛肺涩肠的药多酸味,能降泄燥湿的药多苦味,能软坚散结的多咸味。

3.所示效用与临床应用:(1)辛:能散、能行,有发散、行气、活血作用。

临床用于治疗表证,气滞,血瘀等证。

中药的性能中药的性能,是对中药作用的基本性质和特征的高度概括,是中药理论的核心,主要包括四气、五味、升降浮沉、归经、毒性。

中药的性能与性状是两个不同的概念。

四气,即指药物的寒、热、温、凉四种药性。

它反映了药物在影响人体阴阳盛衰,寒热变化方面的作用倾向,是说明药物作用性质的重要概念之一。

四气的阴阳属性为:温热与寒凉属于两类不同的性质。

温热属阳,寒凉属阴。

四气的不同程度区别为:温次于热,凉次于寒,即温与热,凉与寒虽分别属阳或属阴,但在共同性质中又有程度上的差异。

对于有些药物,通常还标以大热、大寒、微温、微寒等词作进一步的区别。

此外,还有一些平性药,是指其寒热偏性不甚明显,实际上仍有偏温,或偏凉的不同,称其性平是相对而言的,仍未超出四性的范围。

五味,即辛、甘、酸、苦、咸五种药味。

实际上药物的味不止五种,还有淡味和涩昧等,但长期以来均将涩附于酸,淡附于甘,而辛、甘、酸、苦、咸是最基本的滋味,故习称五味。

其中辛、甘、淡属于阳;酸、苦、咸、涩属阴。

味的确定主要来自,一是药物的滋昧,二是药物的作用。

而五味的实际意义.一是标示药物的真实滋味,一是提示药物作用的基本特征。

辛:能散、能行。

有发散、行气、行血、开窍、化湿等作用。

常用于表证、气滞、血瘀、窍闭、湿阻等,如麻黄、木香、丹参、麝香、藿香等都具有辛味。

一些具有芳香气味的药物往往也标上“辛”,称辛香之气。

甘:能补、能和、能缓。

即有补虚、和中、调和药性、缓急止痛等作用。

常用于虚证、脾胃不和、拘急疼痛等证,如人参、熟地、饴糖、甘草等。

某些甘味药还具有解药食中毒的作用,如甘草、绿豆等,故有甘能解毒之说。

酸:能收、能涩。

总的来讲具有收敛固涩作用。

具体作用据药物归经的不同而异。

味酸而入肺,能固表止汗、敛肺止咳;入肠能止泻止痢;入肾能涩精止遗缩尿。

临床多用于体虚多汗、肺虚久咳、久泻久痢、遗精滑精、尿频遗尿等正虚而滑脱不禁的病证,如山茱萸、五味子、五倍子、乌梅等。

此外,酸还有生津、安蛔作用,可用于津伤口渴及蛔厥腹痛之证,如乌梅。

中药性能的名词解释中药是中华民族独特的宝贵文化遗产,凭借其卓越的疗效和独特的治疗方式,在世界范围内享有盛誉。

而中药性能作为一个重要的概念,在中药学研究和应用中起着关键的作用。

本文将对中药性能的若干名词进行解释,以便更好地理解和应用中药。

1. 中药性能中药性能是指中药物质在人体内发挥的作用和表现。

中药性能可以分为药性和药效。

药性是中药物质的特殊属性和品质,包括性味归经、寒热平衡、毒性等。

药效是指中药物质对疾病的治疗效果和作用机制。

2. 药性药性是中药物质的特殊属性和品质,是中药性能的基础。

常见的药性有五味归经、寒热平衡和毒性。

五味归经是指中药的性味倾向,分为辛、酸、苦、甘、咸五味,每种味道对应着特定的脏腑经络。

寒热平衡是指中药的热力特性,包括寒性、凉性、平性、温性和热性。

毒性是指中药物质对人体的有害作用和副作用。

3. 药效药效是指中药物质对疾病的治疗效果和作用机制。

中药的药效可以分为药理学效应和药物药效。

药理学效应是指中药物质在人体内发挥的生理学作用,包括抗炎、抗菌、养血、活血等。

药物药效是指中药物质对疾病的治疗效果,包括缓解病症、减轻疼痛、促进康复等。

4. 药物组分药物组分是指中药中具有药理学活性的化学成分。

中药中含有多种活性成分,如生物碱、黄酮类、倍半萜类、苷类等。

不同的药物组分对疾病的治疗效果和作用机制有所不同。

5. 药性归经药性归经是指中药的性味和功效与脏腑经络的关系。

中药性味和功效与脏腑经络的关系通过经典中医理论总结而成。

药性归经的理论有助于指导中药的应用和配伍规律,最大限度地发挥中药的疗效。

6. 药力学药力学是研究中药物质在人体内发挥作用的科学。

药力学研究着眼于中药的药效和药理学效应,通过实验和临床观察,探讨中药对疾病的治疗作用和机制。

药力学研究有助于深化对中药性能的理解,为中药的科学应用提供依据。

总结:中药性能是中药学领域中的重要概念,它可以通过药性和药效来描述中药的特性和作用。

药性归经提供了鉴别和应用中药的指导原则,药力学研究则深化了我们对中药性能的理解。

中药的性能把药物治病的多种多样的性质和作用加以概括,要有性味、归经、升降浮沉及有毒、无毒等方面,统称为药物的性能。

1、四气:寒、热、温、凉四种药性。

五味:辛、甘、酸、苦、咸五种味,有些药物有淡味或涩味,辛、甘、淡属阳,酸、苦、咸属阴。

辛:发散、行气、行血作用。

一般治疗表证、气血阻滞的药物。

甘:补益、和中、缓急等作用。

一般用于治疗虚证的滋补强壮药。

甘味多质润而善于滋燥。

酸:收敛、固涩作用。

治疗虚汗、泄泻等证。

涩:与酸味作用相似。

治疗虚汗、泄泻、尿频、精滑、出血等。

苦:有泄和燥的作用,泄的含义甚广,有指通泄的,有指降泄的,有指清泄的。

燥用于湿证,湿证有寒湿、热湿、温湿的苦味药适用于寒湿,寒性的苦味药用于湿热。

咸:软坚散结,泻下作用,治疗瘰疬、痰核、痞块、热结便秘淡:渗湿,利尿作用,治疗水肿,小便不利等证。

2、升降沉浮:升和降,浮和沉都是相对的,升是上升,降是下降,浮表示发散,沉表示泄利等作用。

一般具有升阳发表,祛风散寒,通吐,开窍等功效的药物,都能上行向外,药性都是升浮的,而具有泻下、清热、利尿渗湿、重镇安神、潜阳息风、消导积滞、降逆、收敛及止咳平喘等功效的药物,则能下行向内,药性都是沉降的,能升浮的药物大多具有辛、甘味和温热性,能沉降的药物大多具有酸、苦、咸、涩味和寒、凉性。

药物炮制,经酒炒则升,姜汁炒则能散,酸炒则收敛,盐水炒则下行。

3、归经:是指药物对机体某部分的选择性,主要对某经脏腑及其经络或某几经发生明显的作用,而对其他经则作用小,或没有作用。

如同属寒性药物,虽有清热作用,有偏于清肺热,偏于清汗热,各有所长,归经以脏腑、经络为基础,以所治具体病证为依据。

应用药物的时候,只掌握药物的归经而忽略四性、五味、升降沉浮等性能,是不够全面的。

4、有毒与无毒:《神农本草经》把攻病愈疾的药物,称为有毒,可以久服补虚的药物看作无毒。

后世许多本草书籍,在药物性味之下的标注的“大毒”、“小毒”,大多是指一些具有一定毒性或副作用的药物,用得不当就可能导致中毒。

《中药方剂学》中药的性能一、中药性能(药性理论),中药性能—中药的特性和作用,包括:四气五味、升降浮沉、归经、毒性。

是中药理论的核心——药效机理。

二、中药治病基本原理以药物之偏性,纠正人体阴阳偏盛偏衰和脏腑机能失调。

以偏纠偏:(1)利用偏性,去除病因(2)平衡阴阳,调理功能→以平为期清代徐灵胎:“凡药之用,或取其气,或取其味......各以其所偏胜而即资之疗疾,故能补偏救弊,调和脏腑,深求其理,可自得之。

”三、中药的作用:(1)治疗作用——中药的功效、药效等。

(2)不良反应——副作用、毒性反应。

四、性能与形状的区别中药形状——感官可及的药物天然属性。

如形状、颜色、气味、滋味、质地等,是以药材为观察对象。

中药性能——与治病相关的药物作用特征。

它是依据用药后机体的反应归纳出来的,是以人体为观察对象。

区别:两者概念不同,不可混淆。

性能:以人体为观察对象——由人体用药后反应概括而成。

形状:以药物为观察对象——由药物的天然属性概括而成。

联系:两者又有一定联系。

如升降浮沉与质地轻重有关。

1.四气一.含义:寒、热、温、凉四种药性(四性)。

反映药物影响人体阴阳盛衰和寒热变化的作用特点,是说明药物作用性质的重要概念之一。

二.四气的形成:根据药物作用于机体后的反应概括而成,是与所治病症的寒热性质相对而言。

它是以用药反应为依据、病证寒热为基准。

四气又有程度差异,温次于热,凉次于寒,表明药物作用强弱。

平性药寒热偏性不明显、相对平和。

《内经》“寒者热之,热者寒之”,是四气的应用原则。

三、四气的作用与适应证1.寒凉药(属阴):清热泻火解毒,主要用于热证。

2.温热药(属阳):温里散寒补火助阳,主要用于寒证。

3.四气的临床意义:四气往往成为治疗原则的具体体现。

(1)针对寒热性质不同准确用药。

疗寒以热药,疗热以寒药。

误用则“桂枝下咽,阳盛则毙;承气入胃,阴盛以亡”。

(2)根据寒热程度差异恰当选药。

小寒用温药,大热用寒药。

若病重药轻则不及,药重病轻则太过。

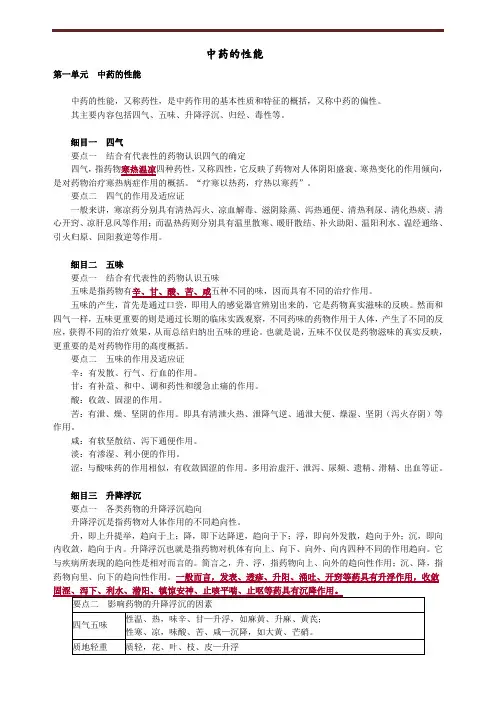

中药的性能第一单元中药的性能中药的性能,又称药性,是中药作用的基本性质和特征的概括,又称中药的偏性。

其主要内容包括四气、五味、升降浮沉、归经、毒性等。

细目一四气要点一结合有代表性的药物认识四气的确定四气,指药物寒热温凉四种药性,又称四性,它反映了药物对人体阴阳盛衰、寒热变化的作用倾向,是对药物治疗寒热病症作用的概括。

“疗寒以热药,疗热以寒药”。

要点二四气的作用及适应证一般来讲,寒凉药分别具有清热泻火、凉血解毒、滋阴除蒸、泻热通便、清热利尿、清化热痰、清心开窍、凉肝息风等作用;而温热药则分别具有温里散寒、暖肝散结、补火助阳、温阳利水、温经通络、引火归原、回阳救逆等作用。

细目二五味要点一结合有代表性的药物认识五味五味是指药物有辛、甘、酸、苦、咸五种不同的味,因而具有不同的治疗作用。

五味的产生,首先是通过口尝,即用人的感觉器官辨别出来的,它是药物真实滋味的反映。

然而和四气一样,五味更重要的则是通过长期的临床实践观察,不同药味的药物作用于人体,产生了不同的反应,获得不同的治疗效果,从而总结归纳出五味的理论。

也就是说,五味不仅仅是药物滋味的真实反映,更重要的是对药物作用的髙度概括。

要点二五味的作用及适应证辛:有发散、行气、行血的作用。

甘:有补益、和中、调和药性和缓急止痛的作用。

酸:收敛、固涩的作用。

苦:有泄、燥、坚阴的作用。

即具有清泄火热、泄降气逆、通泄大便、燥湿、坚阴(泻火存阴)等作用。

咸:有软坚散结、泻下通便作用。

淡:有渗湿、利小便的作用。

涩:与酸味药的作用相似,有收敛固涩的作用。

多用治虚汗、泄泻、尿频、遗精、滑精、出血等证。

细目三升降浮沉要点一各类药物的升降浮沉趋向升降浮沉是指药物对人体作用的不同趋向性。

升,即上升提举,趋向于上;降,即下达降逆,趋向于下;浮,即向外发散,趋向于外;沉,即向内收敛,趋向于内。

升降浮沉也就是指药物对机体有向上、向下、向外、向内四种不同的作用趋向。

它与疾病所表现的趋向性是相对而言的。

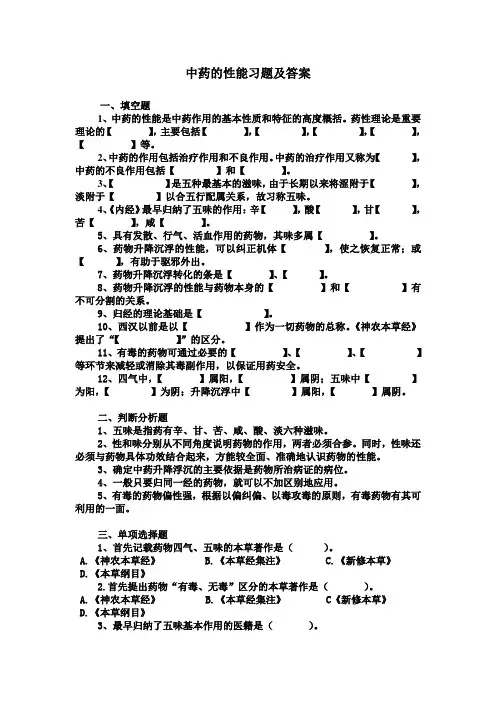

中药的性能习题及答案一、填空题1、中药的性能是中药作用的基本性质和特征的高度概括。

药性理论是重要理论的【】,主要包括【】,【】,【】,【】,【】等。

2、中药的作用包括治疗作用和不良作用。

中药的治疗作用又称为【】,中药的不良作用包括【】和【】。

3、【】是五种最基本的滋味,由于长期以来将涩附于【】,淡附于【】以合五行配属关系,故习称五味。

4、《内经》最早归纳了五味的作用:辛【】,酸【】,甘【】,苦【】,咸【】。

5、具有发散、行气、活血作用的药物,其味多属【】。

6、药物升降沉浮的性能,可以纠正机体【】,使之恢复正常;或【】,有助于驱邪外出。

7、药物升降沉浮转化的条是【】、【】。

8、药物升降沉浮的性能与药物本身的【】和【】有不可分割的关系。

9、归经的理论基础是【】。

10、西汉以前是以【】作为一切药物的总称。

《神农本草经》提出了“【】”的区分。

11、有毒的药物可通过必要的【】、【】、【】等环节来减轻或消除其毒副作用,以保证用药安全。

12、四气中,【】属阳,【】属阴;五味中【】为阳,【】为阴;升降沉浮中【】属阳,【】属阴。

二、判断分析题1、五味是指药有辛、甘、苦、咸、酸、淡六种滋味。

2、性和味分别从不同角度说明药物的作用,两者必须合参。

同时,性味还必须与药物具体功效结合起来,方能较全面、准确地认识药物的性能。

3、确定中药升降浮沉的主要依据是药物所治病证的病位。

4、一般只要归同一经的药物,就可以不加区别地应用。

5、有毒的药物偏性强,根据以偏纠偏、以毒攻毒的原则,有毒药物有其可利用的一面。

三、单项选择题1、首先记载药物四气、五味的本草著作是()。

A.《神农本草经》B.《本草经集注》C.《新修本草》D.《本草纲目》2.首先提出药物“有毒、无毒”区分的本草著作是()。

A.《神农本草经》B.《本草经集注》 C《新修本草》D.《本草纲目》3、最早归纳了五味基本作用的医籍是()。

A.《神农本草经》B.《本草经集注》C.《本草纲目》D.《黄帝内经》4、下列哪项功效与甘味无关?()。

中药性能的基本内容包括中药作为传承数千年的中医文化的重要组成部分,在中国的传统医学中独树一帜,它的性能和疗效及其广泛地被使用。

中药通过多种物质对人体进行调理,增强人体的免疫力,起到预防和缓解疾病的作用。

中药性能的基本内容大致可以分为清热解毒、活血化瘀、止血散结、平肝理气、化痰止咳、消肿止痛等。

首先,清热解毒是中药的主要作用,它可以凉血止血,消除人体内部的热毒,预防和治疗多种病症,如发热、恶心、呕吐、便秘、头痛、湿疹、瘙痒等疾病。

以石膏、黄芩、桑叶、艾叶、黄连等药材为代表的清热解毒中药,可以有效抑制炎症发生,减少细菌和病毒的滋生。

其次,活血化瘀是中药治疗的重要组成部分,它可以使血液循环恢复正常,改善血液循环不良引起的气血滞瘀症状,如头痛、腰酸痛、肩膀酸痛、肩周炎、内脏气血不足等。

活血化瘀类药材包括桃仁、当归、白芍、附子、红花、茯苓、丹参等,它们可以有效促进微循环,恢复血液血浆的流通,改善炎症反应,减轻疼痛。

此外,中药中还有止血散结、平肝理气、化痰止咳、消肿止痛等性能,它们都有着各自独特的作用和功效。

止血散结类药材如芒硝、地榆、赤芍、雄黄等,可以有效抑制血液凝固,起到止血的作用,治疗外伤和外科手术的后遗症。

平肝理气类药材如柴胡、半夏、炙甘草等,可以帮助调理肝脏,改善肝炎、肝硬化等疾病的症状,以及内分泌失调引起的其他问题;化痰止咳类药材如薄荷、麦冬、龙胆草、木香等,可以有效祛除痰液,缓解气管痉挛,咳嗽咳痰;消肿止痛类药材如桂枝、半夏、乌梅、山药等,可以有效地缓解炎症,抑制疼痛发生,缓解消炎性疾病症状。

总之,中药性能的基本内容包括清热解毒、活血化瘀、止血散结、平肝理气、化痰止咳、消肿止痛等,它们都具有预防疾病、缓解疼痛的功能,是中国传统医学的重要组成部分,值得人们继续发扬光大。

中药的性能中药的性能是指中药与疗效有关的性质和功能,是解释中药作用的理论,简称“药性”。

中医认为,任何疾病的发展过程,都是在治病因素的作用下,邪正斗争,引起机体阴阳偏盛偏衰,气机升降失调,脏腑功能失常的结果。

药物防治疾病的基本原理,不外是祛除病邪、消除病因、扶持正气、固护根本,从而纠正阴阳偏盛偏衰,协调气机升降出入,恢复脏腑生理功能,以达到防病治病的目的。

药物之所以能够针对病情,发挥上述基本作用,乃是由于各种药物本身具有若干特性,古人也称之为偏性或毒性。

因为这些特性能产生一定的医疗作用和功能,所以称之为药性或性能。

把各种药物多种多样的性质和作用加以抽象和概括,就形成了中药的药性理论。

药性理论是中药的基本理论的核心。

其内容主要包括四气、五味、升降沉浮、归经及毒性等。

四气四气,即寒热温凉四种药性,也叫四性。

四气中温热与寒凉是两类不同的药性。

温热属阳,寒凉属阴。

温与热,寒与凉,性质相同而程度有别,温次于热,凉次于寒、大热、微温、微寒等予以区别,也是四气中有异的反应。

药性的寒热温凉,是从药物作用于机体后所产生的疗效反映中概括出来的,是相对于疾病的寒热性质而言的。

一般而论,能减轻或消除热证、阳证的药物,则属于寒性或凉性,如黄芪、板蓝根相对于发热、口渴、咽痛等火热证而有治疗作用,那么这两何种药物就具有寒凉性。

反之,能减轻或消除寒证、阴证的药物,则属于热性或温性。

如附子、干姜相对于腹中冷痛、畏寒肢冷、脉沉无力等阴寒证而有治疗作用,那么这两种药就具有温热性。

此外,还有一些平性药,是指寒、热偏性不甚明显,作用较平和的药物。

实际上仍有偏温、偏凉的差别,仍属于四气的范围。

称其性平,是相对而言的。

四气从本质上讲,寒热两性而已。

一般说来,寒凉性具有清热泻火。

凉血解毒等作用;温热药具有温里散寒、补火助阳、温通经脉等作用。

根据“寒者热之,热者寒之”、“疗寒以热药,疗热以寒药”的用药原则,寒凉药主要用于温病、热证、阳证;温热药主要用于寒证、阴证、阳虚证。