缺铁性贫血

- 格式:ppt

- 大小:3.53 MB

- 文档页数:47

缺铁性贫血的名词解释缺铁性贫血(Iron deficiency anemia)是一种常见的贫血类型,由于体内缺乏足够的铁元素而导致的血红蛋白合成不足。

血红蛋白是红细胞中的主要成分,它负责将氧气输送到全身各个组织和器官,维持正常的氧合状态。

当体内铁元素不足时,血红蛋白的合成和功能就会受到影响,进而导致贫血症状的出现。

缺铁性贫血的主要原因是体内铁元素不足。

这可能是由于饮食中缺乏含铁丰富的食物,铁吸收障碍,慢性失血,妊娠期间的铁需求增加以及其他疾病所致。

饮食中富含铁元素的食物包括红肉,动物肝脏,贝类,绿叶蔬菜等。

铁吸收障碍可能是由于胃酸分泌减少、肠道吸收功能异常等导致的。

慢性失血是一种较常见的病因,常见于月经过多、胃肠道出血等疾病。

妊娠期间的铁需求增加是因为胎儿和胎盘对铁的需求增加,而孕妇本身铁元素的储备量并无明显增加。

其他疾病如慢性疾病、炎症性肠病等也可能导致铁元素代谢异常,从而影响血红蛋白的合成和功能。

缺铁性贫血的症状多样,主要包括乏力,疲劳,体力下降,气短,心悸,头晕,头痛等。

皮肤可能出现苍白,发绀,干性,容易破裂和感染。

由于缺氧,患者可能表现出食欲不振,消化不良,口腔溃疡等消化系统症状。

由于缺铁元素对免疫系统的影响,缺铁性贫血的患者还可能出现免疫抑制和感染易感性增加的症状。

诊断缺铁性贫血的方法包括病史询问、体格检查和实验室检查。

病史询问主要包括症状的询问、食物摄入情况的了解以及慢性失血的询问。

体格检查主要包括皮肤苍白、黏膜苍白、体重变化等方面的观察。

实验室检查包括血红蛋白、红细胞计数、红细胞体积、铁元素水平、铁结合力、骨髓穿刺等检查。

其中血红蛋白和铁元素水平的下降是诊断缺铁性贫血的主要指标。

治疗缺铁性贫血的主要方法是通过补充体内缺乏的铁元素。

常用的治疗方式包括口服补铁剂和静脉输铁。

口服补铁剂包括硫酸亚铁、葡萄糖酸亚铁等,但由于吸收率低,常需要长期使用。

严重贫血可以考虑静脉输铁,这种方法能够迅速补充体内的铁元素。

缺铁性贫血缺铁性贫血铁缺乏症包括开始时体内贮铁耗尽(irondepletion,ID),继之缺铁性红细胞生成(irondeficienterythropoiesis,IDE),最终引起缺铁性贫血(irondeficientanemia,IDA)。

IDA指缺铁引起的小细胞低色素性贫血及相关的缺铁异常,是血红素合成异常性贫血中的一种。

【流行病学】IDA是最常见的贫血。

其发病率在经济不发达地区的婴幼儿、育龄妇女明显增高。

上海地区人群调查显示:铁缺乏症的年发病率在6个月~2岁婴幼儿为75.0%~82.5%、妊娠3个月以上妇女为66.7%、育龄妇女为43.3%、10岁~17岁青少年为13.2%;以上人群IDA患病率分别为33.8%~45.7%、19.3%、11.4%、9.8%。

【铁代谢】人体内铁,其一为功能状态铁,包括血红蛋白铁(占体内铁67%)、肌红蛋白铁(占体内铁15%)、转铁蛋白铁(3~4mg)以及乳铁蛋白、酶和辅因子结合的铁;其二为贮存铁(男性1000mg,女性300~400mg),包括铁蛋白和含铁血黄素。

铁总量在正常成年男性约50~55mg/kg,女性35~40mg/kg。

正常人每天造血约需20~25mg铁,主要来自衰老破坏的红细胞。

正常人维持体内铁平衡需每天从食物摄铁1~1.5mg,孕、乳妇2~4mg。

动物食品铁吸收率高(可达20%),植物食品铁吸收率低(1%~7%)。

铁吸收部位主要在十二指肠及空肠上段。

食物铁状态(三价、二价铁)、胃肠功能(酸碱度等)、体内铁贮量、骨髓造血状态及某些药物(如维生素C)均会影响铁吸收。

吸收入血的二价铁经铜蓝蛋白氧化成三价铁,与转铁蛋白结合后转运到组织或通过幼红细胞膜转铁蛋白受体胞饮入细胞内,再与转铁蛋白分离并还原成二价铁,参与形成血红蛋白。

多余的铁以铁蛋白和含铁血黄素形式贮存于肝、脾、骨髓等器官的单核巨噬细胞系统。

人体每天排铁不超过1mg,主要通过肠黏膜脱落细胞随粪便排出,少量通过尿、汗液,哺乳妇女还通过乳汁。

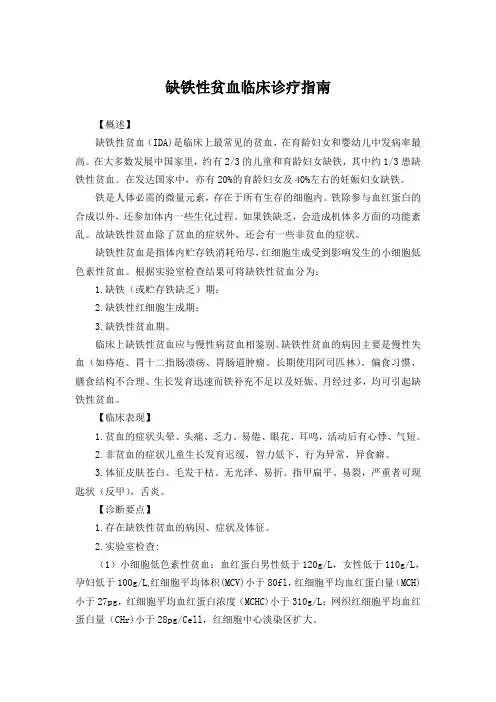

缺铁性贫血临床诊疗指南【概述】缺铁性贫血(IDA)是临床上最常见的贫血,在育龄妇女和婴幼儿中发病率最高。

在大多数发展中国家里,约有2/3的儿童和育龄妇女缺铁,其中约1/3患缺铁性贫血。

在发达国家中,亦有20%的育龄妇女及40%左右的妊娠妇女缺铁。

铁是人体必需的微量元素,存在于所有生存的细胞内。

铁除参与血红蛋白的合成以外,还参加体内一些生化过程。

如果铁缺乏,会造成机体多方面的功能紊乱。

故缺铁性贫血除了贫血的症状外,还会有一些非贫血的症状。

缺铁性贫血是指体内贮存铁消耗殆尽,红细胞生成受到影响发生的小细胞低色素性贫血。

根据实验室检查结果可将缺铁性贫血分为:1.缺铁(或贮存铁缺乏)期;2.缺铁性红细胞生成期;3.缺铁性贫血期。

临床上缺铁性贫血应与慢性病贫血相鉴别。

缺铁性贫血的病因主要是慢性失血(如痔疮、胃十二指肠溃疡、胃肠道肿瘤、长期使用阿司匹林)。

偏食习惯、膳食结构不合理、生长发育迅速而铁补充不足以及妊娠、月经过多,均可引起缺铁性贫血。

【临床表现】1.贫血的症状头晕、头痛、乏力、易倦、眼花、耳鸣,活动后有心悸、气短。

2.非贫血的症状儿童生长发育迟缓,智力低下,行为异常,异食癖。

3.体征皮肤苍白、毛发干枯、无光泽、易折。

指甲扁平、易裂,严重者可现匙状(反甲),舌炎。

【诊断要点】1.存在缺铁性贫血的病因、症状及体征。

2.实验室检查:(1)小细胞低色素性贫血:血红蛋白男性低于120g/L,女性低于110g/L,红细胞平均体积(MCV)小于80fl,红细胞平均血红蛋白量(MCH)孕妇低于100g/L;小于27pg,红细胞平均血红蛋白浓度(MCHC)小于310g/L;网织红细胞平均血红蛋白量(CHr)小于28pg/Cell,红细胞中心淡染区扩大。

(2)血清铁蛋白(SF)低于12pg/L。

(3)血清铁(SI)<8.95^mol/L(50μg/dl),总铁结合力(TIBC)>64.44μmol/L(360μg/dl),转铁蛋白饱和度(TS)低于15%。

缺铁性贫血名词解释缺铁性贫血(Iron Deficiency Anemia)是一种常见的贫血类型,指的是由于体内铁的储存量不足,血红蛋白合成受到限制,导致红细胞中的血红蛋白含量减少,进而影响氧气的运输和供应能力。

缺铁性贫血的发生原因主要有三个方面:铁摄入不足、铁吸收不良和铁丢失过多。

首先,铁摄入不足是最常见的原因。

铁是人体合成血红蛋白和运输氧气的主要成分,因此若摄入的铁不足,会导致新生的红细胞生产不足,最终引起贫血。

其次,铁吸收不良也是引起缺铁性贫血的重要原因之一。

铁在肠道中的吸收主要发生在十二指肠和空肠部位,若肠道健康状况不良或存在吸收障碍,就会导致铁的吸收不充分,使得体内的铁储备不足。

最后,铁丢失过多也会导致缺铁性贫血的发生。

铁的丢失主要来自于妇女在月经期间的血液丢失,以及某些慢性出血疾病(如胃肠道溃疡、月经过多等)引起的慢性失血,这些情况下都会使体内的铁丢失增加,从而引起贫血。

缺铁性贫血的症状主要包括疲劳、乏力、心悸、呼吸困难、头晕、头痛、脸色苍白等。

由于血红蛋白减少,氧气供应不足,所以机体各个器官和组织都会受到影响,从而出现上述的症状。

诊断缺铁性贫血主要依靠血液学检查。

常见的检查指标包括血红蛋白、红细胞计数、红细胞平均体积、铁、总铁结合力等。

其中,红细胞计数和血红蛋白浓度的下降是最重要的诊断依据。

此外,医生还可以通过血铁、血清铁蛋白和转铁蛋白饱和度等指标来判断患者体内铁的储备情况,以确定缺铁的程度和原因。

治疗缺铁性贫血的目标是补充体内铁储备,提高血红蛋白和红细胞的合成。

常见的治疗方法包括口服铁剂、铁注射和红细胞输血。

口服铁剂是最常用的治疗方法,可以选择铁补充剂或含铁丰富的食物。

在需要快速纠正缺铁性贫血的情况下,如严重贫血或无法口服的情况,可考虑铁注射或红细胞输血。

同时,还需要关注患者的饮食,增加铁的摄入量,同时避免影响铁吸收的因素,如茶、咖啡和碳酸饮料等。

总之,缺铁性贫血是一种常见的贫血类型,由于体内铁的储备不足所致。

缺铁性贫血缺铁性贫血是指体内可用来制造血红蛋白的贮存铁已被用尽,红细胞生成障碍所致的贫血,特点是骨髓、肝、脾及其他组织中缺乏可染色铁,血清铁蛋白浓度降低,血清铁浓度和血清转铁蛋白饱和度亦均降低。

表现为小细胞低色素性贫血。

缺铁和铁利用障碍影响血红蛋白合成,故有学者称该类贫血为血红素合成异常性贫血。

发病情况缺铁性贫血是最多见的一种贫血,广泛地存在于世界各地,据世界卫生组织(WHO)调查报告,全世界约有10―30%的人群有不同程度的缺铁。

男性发病率约10%,女性大于20%。

亚洲发病率高于欧洲。

在生育年龄的妇女(特别是孕妇)和婴幼儿中,这种贫血的发病数很高。

在钩虫病流行地区如桑、棕、麻种植地区,缺铁性贫血不但多见、贫血的程度也较重,但近年随着医药卫生条件的改善,农村经济情况的好转,缺铁性贫血在我国的发病情况和严重程度将有明显好转。

铁的代谢铁是制造血红蛋白的原料,正常成人体内含铁量为3-5克,随年龄、性别、体重等而略有差异。

其中65%为血红蛋白铁,30%以铁蛋白或含铁血黄素的形式贮存于肝、脾、骨髓等单核巨噬细胞系统中,随时供应血红蛋白的合成,其余5%为组织铁,存在于肌红蛋白、细胞色素和细胞内多种酶中。

在血浆中与转铁蛋白结合的铁仅占0.12%左右,正常情况下这些不同形式的铁保持着相对稳定的数值。

在正常情况下人体的铁源来自食物。

多数食物(除脂肪、油类)中都含有少量铁。

含铁量较丰富的食物有海带、发菜、紫菜、木耳、香菇、动物肝、肉类、血、豆类等。

谷类和大多数水果、蔬菜中含铁量较低,乳含铁量极低。

动物食物中的铁约10-25%能被吸收,而植物中的铁能被吸收者仅约1%。

动物食物中肌红蛋白或血红蛋白中的血红素可以完整的分子直接被肠道吸收,但大多数其他形式的的含铁物质,例如植物中的铁、必须先在胃及十二指肠内转变成游离的二价铁后方能被吸收。

游离盐酸对铁的吸收并非必要,但酸性的胃液能防止铁离子变成不溶于水的铁复合物。

维生素C和许多还原剂能使高铁还原成亚铁,游离的亚铁比高铁易被吸收。