大气运动规律

- 格式:ppt

- 大小:1.61 MB

- 文档页数:76

大气运动规律

大气运动规律是指大气层里的风、气压、温度等气象要素在时间和空间上展现出的规律性分布和演变。

1. 每个地球区域大气运动都遵循气压与温度的垂直剖面。

即大气压力水平面上气压随高度(海拔)上升而不断降低,气温随高度上升而不断降低。

2. 利用大气循环与地球自转的相互作用,气压梯度力、地转偏向力和离心作用三力所构成的地球大气环流,形成3个气圈,即赤道低压带、副热带高压带和极地低压带。

3. 大气循环中的热带降雨带、风带、反气旋和台风等都有周期性规律,可以预测和掌握。

4. 大气的运动过程中形成的气压、冷暖空气和湿度等逐渐向高空扩散,形成大气层的物理结构。

5. 温度反演、地形障碍和海陆切变等大气环境因素对大气的物理和化学过程都产生很大的影响。

大气运动知识点大气运动是地球上最常见的自然现象之一,它对我们的日常生活、气候和生态系统都有着深远的影响。

接下来,让我们一起深入了解大气运动的相关知识点。

首先,我们要明白大气运动的根本原因是太阳辐射在地球表面的分布不均。

由于地球是一个球体,不同纬度地区接收到的太阳辐射能量存在差异。

赤道地区接收到的太阳辐射多,气温高,空气受热膨胀上升;而两极地区接收到的太阳辐射少,气温低,空气冷却收缩下沉。

这种温度差异导致了大气的垂直运动。

大气的垂直运动又会引起水平方向的气压差异。

空气上升的地区,地面气压降低,形成低气压区;空气下沉的地区,地面气压升高,形成高气压区。

水平方向上,空气总是从高气压区流向低气压区,从而形成了风。

风是大气运动的主要表现形式之一。

在近地面,风受到摩擦力、地转偏向力和水平气压梯度力的共同作用。

水平气压梯度力是促使空气流动的直接原因,它的方向是由高压指向低压,并且垂直于等压线。

地转偏向力则会使风向在北半球向右偏,在南半球向左偏。

摩擦力会减小风速,并使风向与等压线之间形成一定的夹角。

大气环流是全球性的有规律的大气运动。

最基本的大气环流模式是三圈环流。

由于赤道地区的受热上升和极地地区的冷却下沉,在赤道和 30°N/S 之间形成了低纬环流圈;在 30°N/S 和 60°N/S 之间形成了中纬环流圈;在 60°N/S 和极地之间形成了高纬环流圈。

季风也是一种重要的大气运动现象。

季风主要出现在亚洲、非洲和澳大利亚等地区。

以亚洲季风为例,冬季,大陆冷却快,形成高压,海洋相对温暖,形成低压,风从大陆吹向海洋;夏季,大陆受热快,形成低压,海洋相对凉爽,形成高压,风从海洋吹向大陆。

海陆风是由于海陆热力性质差异产生的一种局部大气运动。

白天,陆地升温快,气温高于海洋,风从海洋吹向陆地,形成海风;夜晚,陆地降温快,气温低于海洋,风从陆地吹向海洋,形成陆风。

山谷风则是在山区出现的一种特殊的大气运动。

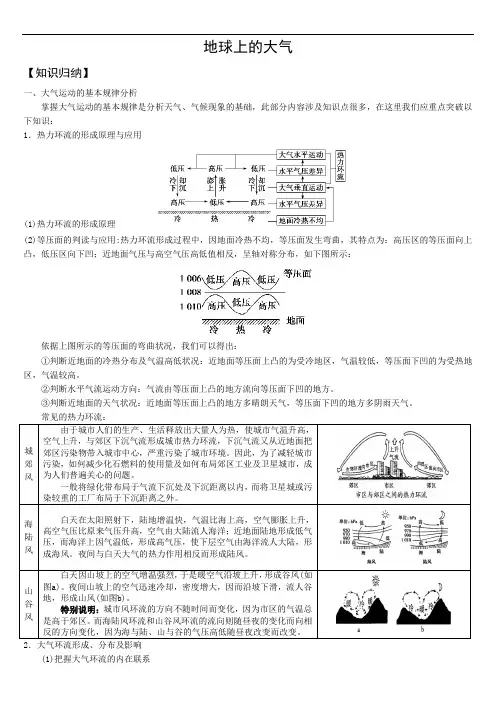

地球上的大气【知识归纳】一、大气运动的基本规律分析掌握大气运动的基本规律是分析天气、气候现象的基础,此部分内容涉及知识点很多,在这里我们应重点突破以下知识:1.热力环流的形成原理与应用(1)热力环流的形成原理(2)等压面的判读与应用:热力环流形成过程中,因地面冷热不均,等压面发生弯曲,其特点为:高压区的等压面向上凸,低压区向下凹;近地面气压与高空气压高低值相反,呈轴对称分布,如下图所示:依据上图所示的等压面的弯曲状况,我们可以得出:①判断近地面的冷热分布及气温高低状况:近地面等压面上凸的为受冷地区,气温较低,等压面下凹的为受热地区,气温较高。

②判断水平气流运动方向:气流由等压面上凸的地方流向等压面下凹的地方。

③判断近地面的天气状况:近地面等压面上凸的地方多晴朗天气,等压面下凹的地方多阴雨天气。

常见的热力环流:城郊风由于城市人们的生产、生活释放出大量人为热,使城市气温升高,空气上升,与郊区下沉气流形成城市热力环流,下沉气流又从近地面把郊区污染物带入城市中心,严重污染了城市环境。

因此,为了减轻城市污染,如何减少化石燃料的使用量及如何布局郊区工业及卫星城市,成为人们普遍关心的问题。

一般将绿化带布局于气流下沉处及下沉距离以内,而将卫星城或污染较重的工厂布局于下沉距离之外。

海陆风白天在太阳照射下,陆地增温快,气温比海上高,空气膨胀上升,高空气压比原来气压升高,空气由大陆流人海洋;近地面陆地形成低气压,而海洋上因气温低,形成高气压,使下层空气由海洋流人大陆,形成海风。

夜间与白天大气的热力作用相反而形成陆风。

山谷风白天因山坡上的空气增温强烈,于是暖空气沿坡上升,形成谷风(如图a)。

夜间山坡上的空气迅速冷却,密度增大,因而沿坡下滑,流人谷地,形成山风(如图b)。

特别说明:城市风环流的方向不随时间而变化,因为市区的气温总是高于郊区。

而海陆风环流和山谷风环流的流向则随昼夜的变化而向相反的方向变化,因为海与陆、山与谷的气压高低随昼夜改变而改变。

高一地理大气,受热过程与运动规律与日常生活现象

大气受热过程和运动规律与日常生活现象有着密切的关系,下面是一些例子:

1. 温度变化:太阳辐射能量加热地球表面,导致大气温度的变化。

白天,太阳直射地表,地表受热后散发热量,使地表温度升高,周围的空气也受热,形成热底层。

晚上,太阳不再照射地表,地表不再受到热辐射,逐渐散发掉热量,温度下降,形成冷底层。

这种温度变化引起了大气中的对流运动和风的形成。

2. 气压变化:气压是指大气某一层单位面积上气体的重量。

由于地表受热不均,不同地区的气温不同,会导致该地区的气压升高或下降。

例如,白天,太阳光垂直照射赤道附近的地区,地表温度高,空气被加热膨胀,形成低气压区。

而高纬度地区,则因太阳光斜射辐射,温度较低,气压相对较高。

这种气压差引起了气流的运动,形成风。

3. 季节变化:地球的自转和公转使得不同季节地区接受到的太阳辐射量不同。

例如,在北半球的夏季,北半球太阳直射区域向北部倾斜,导致太阳辐射更集中,气温升高,形成夏季;而冬季则相反。

这种季节变化影响了大气温度和压力的分布,进而影响了风向和风速的变化。

4. 错觉现象:大气折射和散射现象会影响光线的传播路径,使我们在日常生活中产生一些错觉现象。

例如,夕阳的颜色变红是因为光线在大气散射时,较短的波长(蓝色和绿色)更容易被散射,而较长的波长(红色和橙色)则相对较少被散射,因此夕阳的颜色偏向红色。

总之,大气受热过程和运动规律以及与之相关的自然现象深刻地影响着我们的日常生活,使我们感受到了风、温度和季节的变化,同时也给我们带来了一些视觉上的错觉。

高一地理大气受热过程与运动规律与日常生活现象全文共四篇示例,供读者参考第一篇示例:大气是地球上非常重要的一部分,它直接影响着我们的日常生活。

在地理学中,大气受热过程与运动规律是一个非常重要的概念,它影响着气候、天气、甚至自然灾害的发生。

在日常生活中,我们也可以通过一些现象来理解大气的运动规律和受热过程。

让我们来了解一下大气受热过程。

大气受热过程是指太阳辐射的能量照射到地球上的大气层,使得大气层受热并形成热空气团。

这种热空气团会产生气流,形成气流运动,进而影响着气候和天气。

大气的受热过程是由太阳辐射的短波能量经过大气层的吸收和散射所产生的,这个过程是地球上气候和天气变化的基础。

接下来,让我们来谈谈大气的运动规律。

大气的运动规律是非常复杂的,但也是非常有规律可循的。

大气通过气压差异和气温差异来实现水平和垂直的运动。

在大气层内部,气流会形成不同的环流系统,如赤道低压带、副热带高压带、中等纬度低压带和极地高压带。

这些环流系统会形成风、云、降水等现象,直接影响着地球上的生态环境和农业生产。

在日常生活中,我们可以通过一些现象来理解大气的受热过程和运动规律。

比如我们经常感受到的季节变化,冬天寒冷,夏天炎热,春秋交替,这些都是由大气层受热过程和运动规律所造成的。

大气中的风和云也是我们生活中经常能感受到的现象,它们都是大气的运动规律在行动。

受热过程和运动规律也直接影响着我们的日常生活。

比如气温的升降会影响我们选择穿着衣物的厚薄,风向的变化会影响我们的出行和航空运输,降水量的多少会影响我们的农业生产和自然灾害的发生。

了解大气受热过程和运动规律对我们的生活是非常重要的。

第二篇示例:大气受热过程与运动规律是地理学中一个重要的概念,它们是我们了解和预测气候和天气现象的关键。

在日常生活中,我们经常能够观察到这些现象的影响,比如昼夜温差、季节变化、风和降水等等。

在本文中,我们将深入探讨高一地理大气受热过程与运动规律与日常生活现象的关系。

大气运动的规律(知识讲解)大气运动的规律考纲解读考点提示大气运动的基本形式;大气的水平运动。

复习建议气压的分布规律;理解热力环流的成因、大气水平运动的成因及特点。

知识清单一、热力环流1.形成热力环流的根本原因是太阳辐射能的________分布不均,造成高低纬度之间的温度差异。

2.热力环流的形成:地面________不均→空气垂直运动→同一水平面上________差异→大气的水平运动。

二、大气的水平运动——风1.形成风的直接原因是________,即促使大气由高气压区流向________的力,其垂直于________。

2.大气水平运动的作用力中地转偏向力始终与风向________,只影响________不改变气压与温度:等压面是空间气压值相等的各点所组成的面,地面受热均匀等压面一般呈水平状态,地面受热不均匀,则往往引起等压面的上凸或下凹。

一般规律是:地面温度高→空气上升→形成低压→等压面下凹;地面温度低→空气下沉→形成高压→等压面上凸。

因此等压面上凸的地方是高压区,等压面下凹的地方是低压区,即“凸高凹低”。

【典型例题】读下图,1至4点按气压由高到低排序:_____解析:本题考察的是气压值高低的比较,弯曲的等压面是2019米高空气压值的分布情况,我们知道垂直方向上,气压随高度的增加而减小,所以1>3,,4>2,根据等压面判断判断,3的气压高于4点的气压,因此得出结论1>3>4>2。

答案:1>3>4>2等压线图的判读1、根据气压高低状况(1)判断气温:相邻地区,尤其是同纬度地区,气压高的地方一般气温低,气压低的地方一般气温高。

(2)判断气流垂直运动:一般情况下,气压高的地方气流下沉,气压低的地方气流上升。

2、根据气压分布状况(1)判断天气:低压区或低压槽盛行上升气流,多阴雨天气;高压区或高压脊盛行下沉气流,多晴朗天气。

(2)判断海陆分布:夏季,副热带地区,大陆内部有低压中心;冬季,副极地地区,大陆内部有高压中心。

中考地理大气环流相关知识点是什么1、大气环流的概念定义:大气环流是指具有全球性的有规律的大气运动。

意义:大气环流使高低纬度之间、海陆之间的热量和水汽得到交换,调整了全球的水热分布,对全球的气候和天气产生重要影响。

11 三圈环流低纬环流赤道附近受热上升的气流,在高空向南北分流。

受地转偏向力影响,向北流的气流向右偏转形成西南风,向南流的气流向左偏转形成东南风。

到达北纬30°附近上空时,气流不能继续向北移动,在此堆积下沉,使近地面形成副热带高气压带。

中纬环流和高纬环流副热带高气压带的气流一部分向赤道低压带流去,形成低纬环流;另一部分向北流去,在地转偏向力的作用下逐渐向右偏转成西南风,称为盛行西风。

从极地高压带向南流的气流,在地转偏向力的作用下逐渐向右偏转成东北风,称为极地东风。

盛行西风和极地东风在北纬 60°附近相遇,暖而轻的西风气流爬升到冷而重的东风气流之上,形成上升气流,致使北纬 60°附近近地面形成副极地低气压带,上升气流到高空又分别流向副热带和极地上空,从而形成中纬环流和高纬环流。

111 气压带和风带的分布七个气压带赤道低气压带:分布在赤道附近。

副热带高气压带:分布在南北纬 30°附近。

副极地低气压带:分布在南北纬 60°附近。

极地高气压带:分布在南北两极附近。

六个风带低纬信风带:位于赤道低气压带和副热带高气压带之间,北半球为东北信风,南半球为东南信风。

中纬西风带:位于副热带高气压带和副极地低气压带之间,北半球为西南风,南半球为西北风。

极地东风带:位于极地高气压带和副极地低气压带之间,北半球为东北风,南半球为东南风。

112 气压带和风带的季节移动原因:由于太阳直射点随季节变化而南北移动,导致气压带和风带在一年内也作周期性的季节移动。

移动规律:在北半球,与二分日相比,气压带和风带的位置大致夏季偏北,冬季偏南。

12 海陆分布对大气环流的影响北半球海陆相间分布,海洋和陆地的热力性质差异显著。

第三章知识梳理一、大气的基本运动——热力环流一、气压带和风带的形成 1.大气环流。

(1)概念:全球性有规律的大气运动,通常称为大气环流。

(2)形成大气环流的因素:高、低纬度地区的受热不均和地转偏向力。

(3)意义:使高纬度和低纬度之间、海陆之间的热量和水汽得到交换。

2.三圈环流。

(以北半球为例)(1)三圈环流{①低纬环流圈②中纬环流圈③高纬环流圈(2)七个气压带{ A 为赤道低压带C 为副热带高压带E 为副极地低压带G 为极地高压带}南北半球同纬度各有一个(3)六个风带{ B 为信风带D 为西风带F 为极地东风带}南北半球同纬度各有一个 [提醒] 气压带、风带均以赤道为对称轴南北对称分布,而且高压与低压相间分布。

同一半球信风带与西风带风向相反,与极地东风带风向相同。

【重点解析】气压带、风带的形成、分布和季节移动地球高低纬度之间的冷热不均和地转偏向力,形成了三圈环流,从而形成了全球性的气压带和风带,突破该知识点应注意“四抓”:1.抓“热力”“动力”——突破气压带形成。

2.抓“偏转”——突破风带风向。

在气压带、风带分布图中,先依据高、低气压带的分布确定风带的原始风向,再根据所在半球确定偏转方向从而判定风带的具体风向。

3.抓“分布”——突破位置判断。

(1)记忆——看纬度位置:纬线0°、30°、60°、90°分别是赤道低压带、副热带高压带、副极地低压带、极地高压带的中心纬线。

(2)辨别——看相间特点:气压带是高低压相间分布;气压带和风带是相间分布。

(3)判断——看图形特点:气压带和风带从不同角度观察会有不同的表现形式,常涉及局部图和变式图,大都离不开以下三种类型:侧视图北半球俯视图南半球俯视图4.抓“移动”——突破季节影响。

气压带、风带的位置随太阳直射点的移动而发生季节变化,如下图所示:二、海陆分布对气压带和风带的影响1.成因:海陆的热力差异影响海陆的气压分布。

大气运动规律引言大气运动是指在地球大气层中由不同温度、气压和湿度等气象要素所引起的空气运动。

大气运动是地球上天气现象的重要原因,也是影响气候的主要因素之一。

本文将深入探讨大气运动的规律及其影响。

热传递与大气运动热传递是大气运动中的关键因素之一。

当地表受到阳光辐射时,会吸收光线并转化为热能,使地表温度升高。

而大气层的底部则受到地表的加热而升温。

升温的空气变得密度较小,相对较轻,会向上运动形成热对流。

昼夜温差与风白天,地表温度升高,大气层的底部升温,使空气密度减小,造成大气突向上运动。

而在夜间,地表温度下降,大气底层冷却,空气密度增大,造成大气突向下运动。

因此,白天风一般会从地面吹向上方,而夜晚则相反,而这种现象又称为地面风。

地转偏向力与风地球的自转会引起地表和大气层中物体的偏转,这种偏转被称为地转偏向力。

地转偏向力是大气运动中的重要因素,并且对风向和风速都有一定的影响。

在低纬度地区,由于地转偏向力的作用,风基本呈东北风或东风。

在高纬度地区,风则呈东南风或南风。

而在赤道地区,则会形成东西向的风。

地形对大气运动的影响地形对大气运动的影响尤为显著。

山脉会阻挡风的流向并产生地形对流现象。

当湿空气被山脉阻挡时,空气上升并迅速冷却,从而造成雨水的形成。

这种现象称为山脉降水。

而在山脉的背风面,由于空气下降并增温,会形成干燥的地区。

季风与大气运动季风是指热带和亚热带地区,由于夏季和冬季的地表温度差异引起的气流现象。

由于大陆和海洋的温差,导致季风的形成。

在夏季,海洋表面温度低于大陆,大陆上升温速度快于海洋,形成低压系统。

而在冬季,海洋表面温度高于大陆,形成高压系统。

这种温差的变化会引发大气的运动,形成季风。

气旋与反气旋大气运动中经常出现气旋和反气旋现象。

气旋是由于低气压区辐合而产生并旋转的空气运动。

而反气旋则是由于高气压区辐散而产生并旋转的空气运动。

气旋和反气旋的形成与颶风、龙卷风等极端天气现象有关。

结论大气运动是地球上的一种自然现象,受到多个因素的影响。

第三章大气的运动第一节气压带、风带的形成与移动 (1)第二节气压带、风带与气候 (13)第三节天气系统 (21)第一节气压带、风带的形成与移动必备知识一、大气的水平运动1.气压梯度:指同一水平面上产生气压差异,单位距离间的气压差。

2.作用力(1)水平气压梯度力:方向垂直于等压线,由高压指向低压,是大气产生水平运动的原动力,是形成风的直接原因。

(2)地转偏向力:方向与风向垂直,北半球向右偏转,南半球向左偏转。

(3)摩擦力:方向与风向相反,大小与距离地面高度成反比,高空可忽略不计。

3.风的受力状况与风向(以北半球为例)图示受力状况风向理想风向只受F(水平气压梯度力)影响垂直于等压线指向低压高空风向受F和P(地转偏向力)共同影响与等压线平行近地面风向受F、P和f(摩擦力)共同影响与等压线之间成一夹角[特别提醒]近地面摩擦力越大,风向与等压线之间的夹角愈大;反之,夹角愈小。

1.大气环流(1)概念:地球上大范围、有规律的大气运动。

(2)意义:大气环流把热量和水汽从某一地区输送到其他地区,调节了高低纬度之间、海陆之间的水热分布,对各地的天气和气候具有重要影响。

2.三圈环流及气压带、风带的形成和分布(1)形成原因:高低纬之间的受热不均和地转偏向力。

(2)三圈环流:①为低纬环流,②为中纬环流,③为高纬环流。

(3)七个气压带:A 为赤道低气压带(1个),G 为极地高气压带(2个),C 为副热带高气压带(2个),E 为副极地低气压带(2个)。

(4)六个风带⎩⎪⎨⎪⎧低纬信风带⎩⎨⎧北半球:B 东北信风南半球:东南信风中纬西风带⎩⎨⎧北半球:D 西南风南半球:西北风极地东风带⎩⎨⎧北半球:F 东北风南半球:东南风[微思考] 为什么纬度60°附近容易形成降水?该处降水与赤道地区的降水成因是否相同?提示:纬度60°附近冷暖气流相遇,暖气流被冷气流抬升过程中温度下降而形成降水,属于锋面雨;赤道地区是因为空气膨胀上升过程中气温下降形成降水,属于对流雨。