专题2 大气运动规律

- 格式:doc

- 大小:1.93 MB

- 文档页数:26

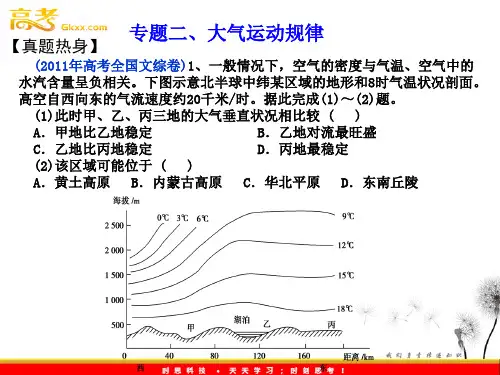

专题 2 大气的运动规律本讲内容较多,虽不像地球运动那样对考生空间立体想象能力要求高,但是涉及的地理空间位置较多,所以在复习本讲时,要多看世界气候类型分布图及世界1、7月海平面气压图。

除此之外,注意以下几点:①理解气温、气压、海拔之间的关系,并能灵活运用。

②关注现实生活,用地理的观点解释生活中的现象。

③识记各种天气系统过境前、时、后的天气特征。

④识记重要的气候类型特点、分布规律,但要充分利用试题中所给图表等材料进行分析。

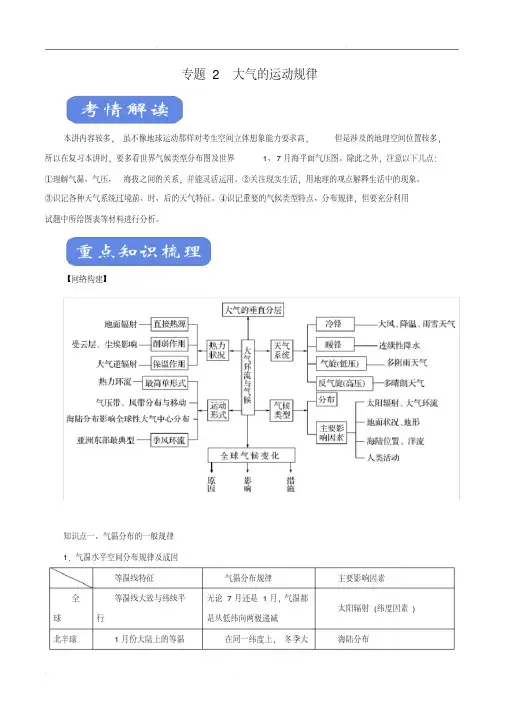

【网络构建】知识点一、气温分布的一般规律1.气温水平空间分布规律及成因等温线特征气温分布规律主要影响因素全球等温线大致与纬线平行无论7月还是1月,气温都是从低纬向两极递减太阳辐射(纬度因素)北半球1月份大陆上的等温在同一纬度上,冬季大海陆分布线向南(低纬)凸出;海洋上则向北(高纬)凸出,7月份正好相反陆比海洋冷,夏季大陆比海洋热海陆热力性质差异南半球等温线较平直同一纬度气温差别小海陆分布(海洋面积广阔)同纬度地带气温低,等温线向低纬凸出高原、山地的气温较低,平原的气温较高地形(地势高低)气温高,等温线向高纬凸出寒流经过气温低,暖流经过气温高洋流我国冬季等温线密集,1月0 ℃等温线大致经秦岭—淮河一线冬季,南北温差大,越往北温度越低太阳辐射(纬度因素)、冬季风(大气环流)夏季等温线稀疏夏季普遍高温,南北温差不大太阳辐射(北方白昼时间长)2.气温分布时间规律(1)日变化:一天中,若无明显天气过程的干扰,最低气温出现在日出前后,最高气温出现在午后2时左右。

日较差:一般规律,大陆性气候大于海洋性气候;凹地大于高地;低纬度大于高纬度;晴天大于阴天。

(2)年变化:大陆上最高气温出现在7月(北半球),最低气温出现在1月(北半球);海洋上最高气温出现在8月(北半球),最低气温出现在2月(北半球)。

气温年较差:大陆性气候大于海洋性气候;高纬度大于低纬度。

3.气温的垂直分布规律(1)对流层:随高度增加而递减,垂直递减率为6℃/千米。

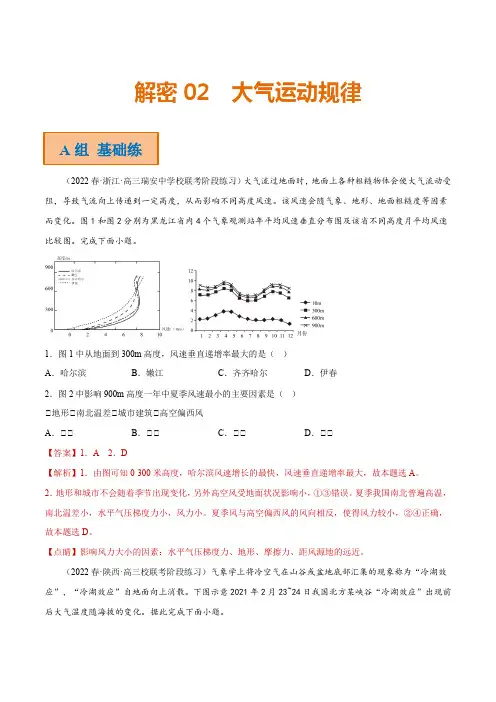

解密02 大气运动规律(2022春·浙江·高三瑞安中学校联考阶段练习)大气流过地面时,地面上各种粗糙物体会使大气流动受阻,导致气流向上传递到一定高度,从而影响不同高度风速。

该风速会随气象、地形、地面粗糙度等因素而变化。

图1和图2分别为黑龙江省内4个气象观测站年平均风速垂直分布图及该省不同高度月平均风速比较图。

完成下面小题。

1.图1中从地面到300m高度,风速垂直递增率最大的是()A.哈尔滨B.嫩江C.齐齐哈尔D.伊春2.图2中影响900m高度一年中夏季风速最小的主要因素是()①地形①南北温差①城市建筑①高空偏西风A.①①B.①①C.①①D.①①【答案】1.A2.D【解析】1.由图可知0-300米高度,哈尔滨风速增长的最快,风速垂直递增率最大,故本题选A。

2.地形和城市不会随着季节出现变化,另外高空风受地面状况影响小,①③错误。

夏季我国南北普遍高温,南北温差小,水平气压梯度力小,风力小。

夏季风与高空偏西风的风向相反,使得风力较小,②④正确,故本题选D。

【点睛】影响风力大小的因素:水平气压梯度力、地形、摩擦力、距风源地的远近。

(2022春·陕西·高三校联考阶段练习)气象学上将冷空气在山谷或盆地底部汇集的现象称为“冷湖效应”,“冷湖效应”自地面向上消散。

下图示意2021年2月23~24日我国北方某峡谷“冷湖效应”出现前后大气温度随海拔的变化。

据此完成下面小题。

3.该地“冷湖效应”消散可能开始于()A.23日17时B.23日19时C.24日8时D.24日10时4.此次“冷湖效应”发生时,可能出现()①露水浓重①地面结霜①逆温层①对流雨A.①①B.①①C.①①D.①①5.“冷湖效应”消散方向形成的主要原因是()A.地面是近地面大气主要的直接热源B.地势低洼,冷空气易集聚C.地面辐射不断释放能量,地面温度太低D.近地面摩擦力大,风速小【答案】3.C4.C5.A【解析】3.在对流层之内,气温随海拔高度的上升而降低。

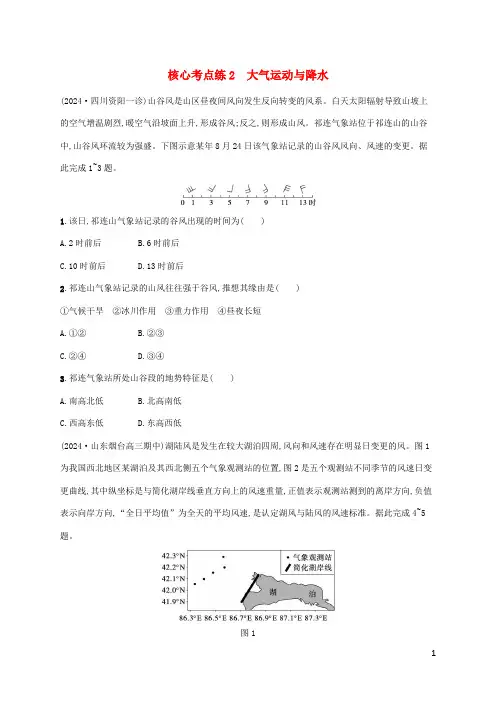

核心考点练2 大气运动与降水(2024·四川资阳一诊)山谷风是山区昼夜间风向发生反向转变的风系。

白天太阳辐射导致山坡上的空气增温剧烈,暖空气沿坡面上升,形成谷风;反之,则形成山风。

祁连气象站位于祁连山的山谷中,山谷风环流较为强盛。

下图示意某年8月24日该气象站记录的山谷风风向、风速的变更。

据此完成1~3题。

1.该日,祁连山气象站记录的谷风出现的时间为( )A.2时前后B.6时前后C.10时前后D.13时前后2.祁连山气象站记录的山风往往强于谷风,推想其缘由是( )①气候干旱②冰川作用③重力作用④昼夜长短A.①②B.②③C.②④D.③④3.祁连气象站所处山谷段的地势特征是( )A.南高北低B.北高南低C.西高东低D.东高西低(2024·山东烟台高三期中)湖陆风是发生在较大湖泊四周,风向和风速存在明显日变更的风。

图1为我国西北地区某湖泊及其西北侧五个气象观测站的位置,图2是五个观测站不同季节的风速日变更曲线,其中纵坐标是与简化湖岸线垂直方向上的风速重量,正值表示观测站测到的离岸方向,负值表示向岸方向,“全日平均值”为全天的平均风速,是认定湖风与陆风的风速标准。

据此完成4~5题。

图1图24.关于该地气象观测站测到的湖风,描述正确的是( )A.湖风为离岸方向,夜晚以湖风为主B.湖风为向岸方向,夜晚以湖风为主C.湖风为离岸方向,白天以湖风为主D.湖风为向岸方向,白天以湖风为主5.该湖西北侧湖陆风强度的季节变更表现为( )A.春季湖风最弱,陆风最弱B.夏季湖风最强,陆风最强C.秋季湖风最弱,陆风最强D.冬季湖风最强,陆风最弱(2024·湖北十一校联考)海洋锋是指不同性质海水之间狭窄过渡带。

南大西洋某海区因热带洋流的侵入形成了海洋锋,海洋锋表面大尺度背景气压凹凸与水温凹凸的递变方向常年接近一样。

由于海洋锋表面大气受局部热力作用与大尺度背景气压共同影响,海洋锋旁边海表面出现风速最小值。

考点一从“人地协调观”角度分析大气受热过程与热力环流[考情报告]高考对大气受热过程的考查,一是利用具体生产生活现象考查大气受热过程及原理应用,二是利用相关等温线图考查气温变化特点及其影响因素。

侧重考查考生的综合思维能力和地理实践力。

高考对热力环流的考查,常结合自然或社会环境变化,以示意图为载体,综合考查大气环流及其影响,侧重考查考生的区域认知、综合思维和人地协调观。

多以选择题的形式呈现。

(2020·全国卷Ⅱ)对我国甘肃某绿洲观测发现,在天气稳定的状态下,会季节性出现绿洲地表温度全天低于周边沙漠的现象。

下图呈现该绿洲和附近沙漠某时间段内地表温度的变化。

据此完成(1)~(3)题。

(1)图示观测时段内()A.正午绿洲和沙漠长波辐射差值最大B.傍晚绿洲降温速率大于沙漠C.凌晨绿洲和沙漠降温速率接近D.上午绿洲长波辐射强于沙漠(2)导致绿洲夜间地表温度仍低于沙漠的主要原因是绿洲()①白天温度低②蒸发(腾)多③空气湿度大④大气逆辐射强A.①②B.②③C.③④D.①④(3)这种现象最可能发生在()A.1~2月B.4~5月C.7~8月D.10~11月思维流程尝试作答(1)C(2)A(3)C1.运用“综合思维”,分析大气的受热过程大气的受热过程实质上就是一个热量的传输过程,该传输过程可以划分成三个环节,如图所示:2.运用“综合思维”,分析影响气温及气温日变化的因素(1)影响气温高低的因素①纬度→纬度高,气温低;纬度低,气温高②③④洋流→同纬度,暖流流经地区的气温高于寒流流经地区(2)影响气温变化(日变化、年变化)的因素3.从“人地协调观”角度认识热力环流,搞好城市建设(1)明确垂直气压分布特点:垂直方向上,总是近地面气压高于高空气压。

抓住形成的根本原因:两地冷热不均。

理清形成过程:两地冷热不均→产生垂直运动→导致同一水平方向上的气压差异→产生大气的水平运动→形成热力环流。

(2)运用综合思维理解几种常见的热力环流海陆风山谷风城郊环流白天海风谷风风由郊区吹向城市夜晚陆风山风风由郊区吹向城市影响海陆风使滨海地区气温日较差减小,降水增多山谷风使夜晚的谷底形成逆温层,加剧大气污染一般将绿化带布置在气流下沉处及城市热力环流内,而将卫星城或污染较重的工厂布置在城市热力环流之外,避免对城市造成严重污染考向1大气受热过程在农业生产中的应用(2020·湖北七市州高三联考)彩条布覆盖成棚是一种简捷实用新型的保护性设施,具有防冻增温的作用,当今已逐步运用于经济林果木。

下图中曲线示意我国某原种场梨园示范区寒冷期(1月初~3月初)阴、晴天棚内、外的平均气温逐时变化。

据此完成1~2题。

1.图中表示棚内阴天平均气温日变化的曲线是()A.①B.②C.③D.④答案 B解析由图可知,①③昼夜温差较大,②④昼夜温差较小,因此①③为晴天,②④为阴天;由材料彩条布具有防冻增温的作用可知,气温较高的①②为棚内平均气温日变化,气温较低的③④为棚外平均气温日变化,故B项正确。

2.寒冷期彩条布覆盖棚内、外平均气温的逐时变化说明()A.棚外晴天气温日较差最大B.白天棚内气温下降的速率晴天小于阴天C.棚内防冻效果阴天较晴天好D.白天棚外气温上升的速率晴天小于阴天答案 C解析由图可知,由于夜间温度②大于①,因此棚内防冻效果阴天较晴天好,C项正确;气温日较差最大的是①曲线,即棚内晴天平均气温日变化,A项错误;白天气温下降的速率明显①大于②,即晴天大于阴天,B项错误;白天棚外气温上升的速率③大于④,即晴天大于阴天,D项错误。

考向2大气受热过程与热力环流(2019·江苏高考改编)2019年1月某日三峡库区出现云海日出奇观,图一为某记者拍摄的照片。

图二为大气受热过程示意图。

读图回答1~2题。

1.三峡库区云海形成原理与下列大气热力环流模式相符的有()A.①②B.③④C.①④D.②③答案 C解析云层的本质是小水滴,云层是水在温度升高的条件下蒸发形成水蒸气并达到过饱和的状态,又吸附了空气中的凝结核而产生的。

因此,三峡库区云海的形成过程是库区表层的水分受热膨胀上升,盛行上升气流,形成水蒸气,吸附凝结核形成了云海,而库区周围地方则盛行下沉气流。

因此①④正确,故选C项。

2.受云海影响,三峡库区大气受热过程对应于图二中()①a增大②b增大③c减小④d减小A.①②B.③④C.①④D.②③答案 D解析云层会阻挡太阳光,云层多时对太阳的反射增强,从而减少到达地面的太阳辐射,因此a减小、d增大,①④错误。

地面受到的太阳辐射减弱,增温减弱,因此地面辐射减弱,c减少,③正确;云层多,大气逆辐射增强,对地面的保温作用增强,b增大,②正确。

故选D项。

考点二运用“综合思维”,结合“区域认知”,分析天气系统[考情报告]天气系统特点及其对应的天气特征是常考的内容。

常以气压场分布图、气候要素变化图、天气变化文字描述等图文材料为切入点,侧重考查读图分析能力和知识迁移运用能力;侧重考查考生的综合思维、区域认知和地理实践力。

题型灵活多样。

(2020·天津高考)读下图,回答(1)~(2)题。

(1)华北平原此时的天气状况最可能是()A.风和日丽B.狂风暴雨C.阴雨连绵D.大雪纷飞(2)下列城市中,此时风向偏南的是()A.乌鲁木齐B.贵阳C.上海D.福州思维流程尝试作答(1)A(2)D1.运用“综合思维”,认识大气的水平运动(1)风向的判断近地面风向受水平气压梯度力、地转偏向力、摩擦力的影响风向与等压线斜交,北半球右偏,南半球左偏高空风向受水平气压梯度力、地转偏向力的影响风向与等压线平行(2)风力的判断等压线疏密等压线密集,水平气压梯度力大,风力大海陆分布海洋(陆地)摩擦力小(大),风力大(小)地形山地(平原)对风的阻挡大(小),风力小(大);峡谷地区,受狭管效应的影响,风力大3.落实“地理实践力”,掌握特殊天气系统对人类活动的影响(1)冬半年冷锋的活动可能引发寒潮(出现大风、暴雪、剧烈降温),进一步产生风雪灾害、冻害,危害农牧业、渔业和交通。

冬春季节沙尘暴与冷锋活动有关,沙尘暴发生可破坏农田、民居及电力、通信、交通等基础设施,影响人们生产、生活和出行等。

(2)7~8月份长江中下游地区的伏旱是副热带高压控制产生的极端干热天气。

由于长期高温干燥,不利于农作物生长。

夏秋季节,我国东南沿海多受热带气旋影响。

热带气旋强烈发展形成台风,台风经过地区产生狂风暴雨和洪涝,毁坏农田、堤坝、房屋以及电力、通信、交通等基础设施。

考向1等压线图与天气的判断(2020·江苏盐城6月四模)下图为2020年5月7日海平面等压线分布图(单位:hPa)。

读图,回答1~2题。

1.该日图中我国四地海域海况较差的是()A.甲海域B.乙海域C.丙海域D.丁海域答案 B解析海况是在风力作用下的海面状况、波峰的形状及其破裂程度和浪花泡沫出现的多少等。

由图可知,甲、丙、丁三地等压线较乙地稀疏,故甲、丙、丁三地风力较乙地小,乙地海况较差,故B项正确。

2.该日,关于我国下列地区天气状况的表述,正确的是()A.内蒙古东部阴雨连绵B.长江中下游狂风暴雨C.云贵高原风和日丽D.黄河中上游大风降温答案 A解析由图可知,内蒙古东部被低压系统控制,容易出现阴雨天气,A项正确;长江中下游等压线稀疏,风力较小,天气晴朗,B项错误;云贵高原被低压系统控制,容易出现阴雨天气,C项错误;黄河中上游等压线稀疏,风力较小,天气晴朗,D项错误。

考向2锋与天气(2020·河北衡水临考模拟)东北冷涡是活动在我国东北及其附近的高空大型冷气团,在它旋转的过程中,会有一股股冷空气“甩”出来。

东北冷涡一年四季都可能出现,其活动的最大密集带从4月份(大约在东北平原的北部)开始逐渐向南移动,6月份到达最南端,冷涡也达到其活动的最强盛期。

2019年6月2日晚上,长春两小时降水量相当于当地一个月的雨量,局部地区更是几小时超过100毫米,其中一个重要原因是受长春西侧东北冷涡的影响。

图一为长春与东北冷涡位置示意图,图二为长春6月2日一天降水量的分布图。

据此完成1~2题。

1.导致长春市此次暴雨的主要原因是()A.东北冷涡中心气流强烈上升B.锋面雨带的季节性移动C.夏季风势力增强D.冷、暖空气交会,气流剧烈上升答案 D解析据材料可知,导致长春市此次暴雨的一个重要原因是受长春西侧东北冷涡的影响,东北冷涡在旋转的过程中,会有一股股冷空气“甩”出来,冷、暖空气交会,气流剧烈上升而产生暴雨,D项正确。

2.在东北冷涡系统活动下,下列现象出现概率最小的是()A.大风、雷暴、冰雹更加频繁B.东北地区中南部以及华北“冷夏”C.暴雨、洪涝等灾害概率增加D.华北地区霜冻导致农作物减产答案 D解析据材料可知,东北冷涡系统活动的最大密集带从4月份开始逐渐向南移动,6月份到达最南端,达到最强盛期,东北冷涡在旋转的过程中,会有一股股冷空气“甩”出来,冷、暖空气交会,一般会伴随强降雨的天气,大风、雷暴、冰雹更加频繁;暴雨、洪涝等灾害概率增加;会造成东北地区中南部以及华北“冷夏”现象;而霜冻一般是出现在秋、冬、春季,夏季出现概率最小,D项正确。

考点三运用“综合思维”,结合“区域认知”,系统分析气候[考情报告]气候类型的判断、特征描述、成因分析和分布及对人类活动的影响是高考命题热点。

常以区域图、统计图及相关材料为命题载体,考查考生的区域认知和综合思维。

题型灵活多样。

(2018·江苏高考)公元399~412年,僧人法显西行求法,游历三十余国,其旅行见闻《佛国记》是现存最早关于中国与南亚陆海交通的地理文献。

下图为法显求法路线示意图。

读图,完成(1)~(2)题。

(1)《佛国记》中有“无冬夏之异,草木常茂,田种随人,无有时节”的记载,其描述的区域是()A.印度河上游谷地B.帕米尔高原C.斯里兰卡沿海平原D.塔里木盆地(2)法显从耶婆提国乘船返回中国最适合的时间是()A.1~5月B.5~9月C.9~12月D.11月~次年3月思维流程尝试作答(1)C(2)B1.运用“综合思维”把握大气环流的内在联系2.运用“综合思维”,分析影响气候的主要因素3.从“区域认知”角度理解世界气候的分布(以北半球为例)4.运用“综合思维”,掌握气候类试题答题思路(1)描述气候特征。

抓住核心三点:先指出气候类型,然后对气温和降水两要素分别进行描述。

①描述气温要指出冬夏气温的高低、气温的日较差和年较差,常用词有炎热或凉爽,寒冷或温和。

②描述降水要指出冬夏降水的多少、年降水量的大小和降水的季节变化,常用的词有多雨或少雨、湿润或干燥以及降水的季节变化大小。

(2)描述气候分布。

抓住两个位置:纬度位置和海陆位置。

例如,地中海气候分布在南、北纬30°~40°大陆西部,亚热带季风(季风性湿润)气候分布在南、北纬25°~35°大陆东部等。