重金属致毒的化学机理

- 格式:ppt

- 大小:495.50 KB

- 文档页数:30

重金属原理

重金属污染原理及其影响

重金属是指相对密度大于4.5g/cm³的金属元素,如汞、铅、铬、镉、砷等。

由于其化学性质稳定,不易降解,且对环境和人体健康造成严重影响,被广泛认为是一种有害物质。

重金属的污染主要来源于工业排放、废水及废气排放等。

重金属的原理主要包括生物积累、迁移和转化。

一般情况下,重金属进入生物体后会经过一系列的转化作用,从而导致其积累在生物体内,进一步诱发各种健康问题。

重金属在土壤中的迁移主要取决于土壤pH值、含水量以及土壤中的有机质含量

等因素。

当重金属进入水体后,由于其不易挥发及分解,会沉积在河底或湖泊底泥中,对水生生物造成威胁。

重金属污染对环境和人体健康的影响是十分严重的。

重金属可以通过空气、水和食物等途径进入人体内部,对脑部、心血管系统、肝脏、肾脏等器官造成损害,并且还可能引发各种慢性病,如癌症、免疫系统疾病等。

此外,重金属还对环境的生物多样性和生态系统稳定性产生不可逆转的破坏。

为了解决重金属污染问题,需采取科学有效的措施。

首先,要加强对重金属污染的监测和预警工作,及时发现和防范重金属污染的潜在风险。

其次,应加强对工业生产过程的管控,减少重金属排放。

此外,还需加强土壤和水体的修复工作,降低重金属的含量。

对于已经受到重金属污染的区域,应采取有效的修复方法,恢复其生态系统的功能。

综上所述,重金属污染具有严重的危害性,引起了广泛的关注。

只有通过加强监测、管控和修复等措施,才能有效预防和治理重金属污染,保护环境和人体健康。

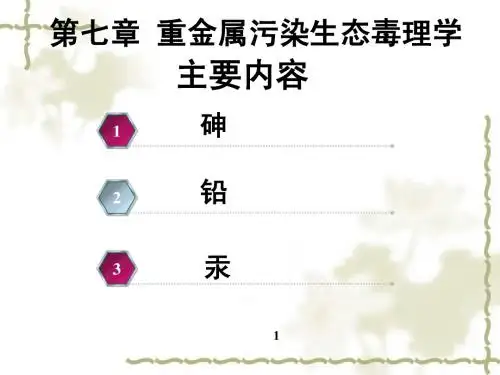

大学环境毒理学环境中重金属的毒性4.1 重金属概述4.2 汞(Hg)4.3 铅(Pb)4.4 镉(Cd)4.5 铬(Cr)4.6 砷(As)重金属的界定指比重在5.0以上的45种金属元素,包括金、银、铜、铅、锌、镍、钴、镉、铬和汞等。

由于砷和硒的毒性和某些性质与重金属相似,所以将砷、硒等类金属也列入重金属的讨论范围内。

目前人们关注的有毒重金属有(17种):汞、镉、铅、铬、锌、铜、锰、钴、镍、锡、钡、锑、铍、锂、铝、砷、硒。

环境毒理学的重点研究对象主要是:汞Hg、镉Cd、铅Pb、铬Cr、砷As、硒Se;其次还有锌Zn、锰Mn 等。

环境中的重金属为什么会损害人类健康?生物和环境是统一的,生物体的物质组成和环境的物质组成也是统一的;各生物元素在体内的绝对含量及相对比值是生物演化过程中形成的,只容许在一定范围内变化,只有如此才能维持人体的健康;环境元素与生物元素不断交流以保持动态平衡关系,生物体为这种内外元素的交流提供了通畅的途径;对于那些非必需的、甚至有毒的重金属元素如汞、镉、铅等,由于它们在环境中含量很低,在生命起源和生物演化早期阶段未被选择利用,生物体对它们的适应能力很差;当环境污染使局部地区的重金属元素浓度过高时,当地居民与环境之间的元素交换即会出现不平衡现象,即人体从环境中摄入的某些金属元素的量超过人体所适应的变动范围,体内不同元素之间的固有比例破坏了,这时就对人体健康产生危害,引起疾病,发生金属中毒,甚至死亡。

环境中重金属污染的来源对环境造成严重的重金属元素污染的主要来源是人类的生产活动。

工业:采矿、冶炼、使用重金属的工业生产过程(主要是含重金属的废水和残渣以及生活中的干电池)。

农业:施用农药(包括Pb、Hg、Cd、As等)。

化石燃料:煤、石油等燃料燃烧(排放出Pb、V、Ni等金属)等。

迁移:重金属主要是通过水在环境中迁移转运,同时也可以通过复杂的食物链(网)进行转移(逐级浓集放大)。

重金属在水体中不能被微生物降解,主要通过食物链在生物体中逐步蓄积,或者被水中悬浮粒子吸附而沉入水底淤泥中,从水体自净方面看,这似乎是好的一面,但实际上大量聚集于排水口附近底泥中的重金属,可能成为长期的二次污染源。

重金属对水生生物的毒理作用摘要:随着社会的不断地发展,人类片面追求经济效益,致使我们生存的环境日益恶化。

尤其是近年来,环境污染问题成了全世界各国家最关注的问题。

工业生产排放的“三废”物质、农业中杀虫剂、农药的大量使用、城市生活的废弃物等等,使我们的水环境受到各种有机污染物、无机污染物、重金属离子和放射性物质的污染,致使水生生物生存受到威胁。

其中重金属作为一类主要的污染物对水生生物的毒害作用,也日益受到人们的关注。

不为水生生物所必需如汞、镉、铅等不具备任何生理功能相反影响生物生长,以及如铜、锌、镍等在高离子浓度下,具有明显毒性。

水体中的过量重金属除直接对水生生物造成毒害外,还能经由生物体富集和食物链传递,通过海产品进入人体并造成危害。

世界八公害里的日本水俣病、痛痛病都是由重金属所引起的群体性疾病。

关键词:重金属,水污染,疾病随着工、农业的日益发展,人类赖以生存的环境受到越来越严重的干扰和破坏,各种环境污染问题凸显。

尤其是工、农业废水的排放,造成水体环境中重金属污染日趋严重;此外,大气尘粒的沉降和雨水对地面的冲刷,都使重金属进入江河湖泊中造成水体污染,毒害到水生生物乃至对人类的健康造成极大威胁。

相应水域的重金属污染日趋严重,水生生物的生存环境面临极大隐患。

水生生物对重金属的富集和累积作用,超过它们的承受能力,从而给它们的繁殖、发育、生长、生理机能等方面带来毒性危害;同时还造成它们遗传基因发生变异和突变,面临生存、物种多样性、免疫抵抗力等方面的挑战,也会对水产养殖业造成很大损失;重金属在水生生物的富集和积累并通过食物链最终传递给人,给人们身体健康带来危害。

因此,研究重金属对水生生物的毒害作用已刻不容缓,研究重金属对水生生物的毒性作用有很大的理论价值和经济意义。

1 重金属的来源、形态和理化特征1.1 重金属的来源所谓重金属,就是指密度大于5g/Cm3的金属,对于生物体而言,有些对于它们是必须的,如铜、铁、锌、镁、锰等,有些是非必须的,如镉、汞、铬、铅、镉等。

重金属对生物体的毒性影响机制重金属是指密度大于等于5克/厘米立方、相对原子质量大于等于50的金属元素及其化合物。

它们因在环境中不易被降解而存在时间较长,对生物多种生理过程产生毒性影响。

本文将从重金属的种类、环境污染、生物毒性机理以及对策等方面对重金属对生物体毒性影响进行探讨。

一、重金属的种类常见的重金属有铜、铅、汞、镉、铬、锰、镍、锌等。

铜、锌、锰属于必需元素,人体需要它们维持正常生理功能。

铅、汞、镉、铬、镍等则是非必需元素,对人体大量摄入会产生毒性影响。

二、重金属的环境污染重工业、电子工业、金属冶炼等行业的生产残留物、污水、废气等均含有重金属,长期排放会污染环境,使土壤、水系、大气等多个方面受到影响。

同时,农业、畜牧业等生产活动也会产生重金属污染,如使用废旧电池制作的无证肥料、使用含铅的杀虫剂等。

三、生物毒性机理重金属在生物体内的毒性作用机理非常复杂。

以下列出可能的几种影响机制:1、直接损害细胞膜和细胞器重金属离子进入细胞会直接与生物大分子结合,改变蛋白质、核酸等生物大分子的结构和功能,导致细胞膜通透性降低,细胞出现变形,内外环境失衡,影响细胞生长、代谢等过程。

2、抑制生理酶的活性各种重金属能够与多种生理酶发生反应,抑制酶活性,影响多种代谢途径,从而影响细胞生长、能量合成、代谢、解毒等生理活动。

3、细胞信号通路的影响重金属通过多种途径,如影响钙离子浓度、抑制酶活性等,影响某些信号通路的正常传递和调控,进而对生理功能产生影响。

4、蛋白质氧化和磷酸化重金属离子能够引起蛋白质的氧化和磷酸化,从而影响细胞信号通路、交通信息传递、细胞黏附等生理活动。

5、DNA损伤和基因突变重金属通过氧化应激和误配现象致使DNA受到损害,从而影响基因表达和细胞增殖的正常过程,进而影响生理功能和健康状况。

四、对策措施1、治理重金属污染治理重金属污染的方式多种多样,可以通过生物修复、化学修复、物理方法等途径降低污染物的浓度,还可以通过实行严格的环保政策、创立适合环境保护的生产制度等措施对重金属污染实行有效治理。

重金属毒性对水生生物的生理和分子毒性机制研究随着现代工业的发展和人类经济活动的增多,大量的化学物质被释放到生态系统中,其中包括具有毒性的重金属。

重金属在水环境中通常存在于微量浓度,但却对水生生物造成了严重的危害。

本文将探讨重金属毒性对水生生物的生理和分子毒性机制,并介绍目前研究该主题的相关进展。

一、重金属毒性的种类和来源重金属毒性是指重金属与生物体作用后发挥的有害影响,它主要包括直接毒性和间接毒性两种。

其中直接毒性是指重金属对生物细胞的损伤作用,主要表现为妨碍细胞内过程,干扰代谢,降低活力或直接杀死细胞等;而间接毒性则是指对生物体外呼吸、泳动和净化等机能的损害。

重金属的主要来源包括城市和工业污水,农业和畜牧业废水,电子垃圾,地下水和钢铁冶炼废水等。

其中,由于城市和工业污水中含有的重金属含量较高,因此对水生生物毒性的影响也相对较大。

二、重金属毒性机制的研究进展随着人们对重金属毒性认识的加深,研究者们早已开始探索重金属毒性的机制。

近年来,人们主要从以下几个方面对此进行了研究。

1.生理机制重金属离子在水中的存在形式和生物可以摄取利用的形式不同,因此,生物摄入重金属往往需要通过细胞膜来实现,这涉及到了多种与细胞膜相关的生理机制。

研究发现,重金属可以通过干扰细胞膜脂质双层结构,抑制细胞膜酶活性,干扰细胞信号传导等方式对细胞膜进行破坏,并进一步引起膜通透性的改变,导致细胞内部环境紊乱,活性酶的失活和分离,从而导致细胞死亡。

2.分子机制重金属与生物体内的大分子,如蛋白质,核酸和酶等相互作用,从而对其功能造成影响,这部分含有生物化学、细胞生物学、分子生物学等多个学科领域。

在分子机制的研究中,研究者们主要关注的是重金属离子与蛋白质、DNA和RNA等宏观和微观质体的交互作用。

这方面的研究主要通过在实验室模拟生物体内部环境、应用光谱技术、交互作用分析技术以及表达和纯化蛋白质等方法开展。

3.代谢机制重金属具有较强的亲和力和反应性,能够与细胞内的各种生物分子反应,并进入生物体内累积和代谢。

第一章绪论一、填空2、污染物的性质和环境化学行为取决于它们的化学构造和在环境中的存在状态。

3、环境中污染物的迁移主要有机械迁移、物理化学迁移和生物迁移三种方式。

4、人为污染源可分为工业污染源、农业污染源、交通运输污染源和生活污染源。

二、选择题1、属于环境化学效应的是CA热岛效应 B温室效应C土壤的盐碱化 D噪声三、问答题1、环境中主要的化学污染物有哪些?的特点:1.毒性极强;2.极难降解;3.滞留时间长,能导致全球性的传播;4.沿食物链浓缩放大,产生致癌、致畸、致突变;5.对人类的影响会持续几代,对人类生存繁衍和可持续开展构成重大威逼。

b.环境内分泌干扰物能干扰机体自然激素的合成、分泌、转运、结合或去除的外源性物质,具有拟自然激素或抗自然激素的作用。

比方,邻苯二甲酸酯,酚甲烷等,广泛存在于塑料玩具、奶瓶、扮装品和其他塑料消费品中。

前者危害男婴的的性征发育,引起生殖系统的癌症,后者可导致女性患上乳腺癌。

邻苯二甲酸类衍生物多为酯类,不易溶于水,但能溶于加温过的或者脂肪性食品。

c. “三致〞化学污染物2、举例简述污染物在环境各圈的迁移转化过程。

污染物可在单独环境要素圈中迁移和转化,也可超越圈层界限实现多介质迁移、转化而形成循环。

排入水体中的无机汞,经水体微粒物质的吸附、凝合后很快淀积在沉积物中,并在微生物参及下转变成剧毒的甲基汞再溶于水中,被水生生物汲取和转移,经排泄或腐烂分解后再归还水体,形成一个的生物地球化学流。

第二章大气环境化学一、填空1、大气中的2可以转化成硝酸、3和N2O5。

2、碳氢化合物是大气中的重要污染物,是形成光化学烟雾的主要参及者。

3、大气颗粒物的去除及颗粒物的颗粒物的粒度和颗粒物的化学组成及性质有关,去除方式有干沉降法和湿沉降法。

4、当今世界上最引人瞩目的几个环境问题酸雨、温室效应、臭氧层破坏等是由大气污染所引起的。

5、很多大气污染事务都及逆温现象有关,逆温可分为辐射逆温、平流逆温、地形逆温7、温室气体主要包括、2、4、、臭氧、C2H22等,其中对温室效应奉献最大的是二氧化碳。

1、试述酸雨的主要成分、成因及危害,写出有关化学反应式。

主要成分:酸雨中绝大部分是硫酸和硝酸,以硫酸为主成因:酸雨的形成涉及一系列复杂的物理、化学过程,包括污染物迁移过程、成云成雨过程以及在这些过程中发生的均相或非均相化学反应等;危害:1.使水体酸化,造成江河湖泊的生态环境紊乱;2.使森林大片死亡。

酸雨侵入树叶气孔,妨碍植物的呼吸;3.造成土壤矿物质元素流失,导致土壤贫瘠化,使农作物大面积减产;4.使土壤的有毒金属溶解出来,一方面影响植物生长,另一方面造成有毒金属迁移; 5.腐蚀建筑物、文物等。

有关方程式:SO2 和NOx 的排放是形成酸雨的主要起始物SO2 NOx S O 2 + [O ] → S O N O + [O ] → N O 3 SO 3 3 +H 2 O → H 2 2 SO 4 2 2N O 2 +H 2 O → H N O +H N O2、写出光化学烟雾的链反应机制链引发自由基传递终止。

(附图)3、为什么排放到大气中的CFCs 能破坏臭氧层,写出有关化学反应式。

CFCs 在对流层中存在,是破外臭氧层的主要原因,CFCs 不溶水,稳定性高,被热空气带到平流层,CFCs 在平流层受强烈紫外线照射而分解产生氯,氯会与臭氧反应,生成氧化氯自由基(ClO):Cl+O3→ClO+O2 ClO+O→Cl+O2 即O3+O3→3O2 由此可见,氯在分解臭氧的反应中作为催化剂以促使较臭氧反应成氧,而氯在反应中循环出现,因此少量的氯在重新分配的过程中,就能造成大量的臭氧分解。

4、汽车尾气最主要的成份都有哪些?分析各成份具有的潜在危害。

成份:CO、CHx、NOx、SO2、烟尘微粒(重金属化合物、铅化合物、黑烟及油雾)、臭气(甲醛等)。

最主要的危害:形成光化学烟雾。

CO:导致组织缺氧,引起头痛等;NOx:进入肺泡形成亚硝酸和硝酸,造成肺气肿。

亚硝酸盐造成高铁血红蛋白,引起组织缺氧。

CHx:多环芳烃、苯并芘等致癌物。

生物对重金属的解毒机制

生物对重金属的解毒机制主要包括两种方式:生物积累和生物转化。

生物积累是指生物体内重金属离子的浓度随着时间和浓度的增加而增加,最终导致生物体内重金属的积累和毒性的增加。

这种机制主要发生在食物链的顶端生物,如哺乳动物和鸟类。

生物转化是指生物体内通过代谢和酶催化作用将重金属离子转化为更稳定或更难以溶解的化合物,从而降低其毒性。

这种机制主要发生在生物体内的微生物和植物中。

具体来说,生物体内的重金属解毒机制包括以下几种方式:

1. 螯合反应:生物体内的一些化合物,如氨基酸、多糖和蛋白质等,可以与重金属离子结合形成稳定的螯合物,从而降低其毒性。

2. 吸附反应:生物体内的一些物质,如粘土、腐殖质和多糖等,可以通过吸附作用将重金属离子固定在其表面,从而减少其在生物体内的浓度。

3. 转化反应:生物体内的一些酶,如细胞色素P450和硫酸盐还原酶等,可以将重金属离子转化为更稳定或更难以溶解的化合物,从而降低其毒性。

4. 排泄反应:生物体内的一些器官,如肾脏和肝脏等,可以通过排泄作用将重金属离子排出体外,从而减少其在生物体内的浓度。

总之,生物体内的重金属解毒机制是一个复杂的过程,需要多种机制协同作用才能有效降低重金属的毒性。