翻译导向文本分析模式下的外宣英译

- 格式:pdf

- 大小:330.56 KB

- 文档页数:4

功能翻译理论视角下的企业外宣翻译摘要:企业对外宣传文案的翻译在国际贸易活动中起着越来越重要的作用。

文章以功能翻译理论的文本类型和翻译策略为理论依据,指出在进行对外宣传文案的翻译时,应充分考虑其文本的“感染”功能,突出译文的宣传效果,并从宣传效果中的了解层次、认同层次和诱动层次这三个方面阐述了对外宣传文案的翻译原则和具体翻译策略。

关键词:外宣文;宣传效果;层次;翻译原则;翻译策略作者简介:徐敏(1970-),女,湖北应城人,华中科技大学外国语学院讲师,研究方向为翻译理论与实践;胡艳红(1967-),女,湖北汉川人,华中科技大学外国语学院副教授,研究方向为跨文化交际与翻译。

收稿日期:2008-01-04中图分类号:H059文献标识码:A文章编号:1671-7023(2008)03-0107-05 随着中国对外经贸活动的日益频繁,世界各地日益成为中国产品的重要市场。

如何翻译出能迅速吸引外国潜在客户的对外宣传资料,成为翻译工作人员值得关注和研究的课题。

本文以德国功能翻译理论的文本类型和翻译策略理论为依据,在对中国企业外宣文案分析的基础上,从凸显翻译宣传效果的角度,探讨对外宣传汉译英的翻译原则和翻译策略。

我们认为,对外宣传汉译英应考虑“感染”文本类型的特点,着眼译文在目的语文化中的预期效果,从了解的层次、认同的层次和诱动的层次,循序渐进地刺激潜在客户的购买欲望,以达到对产品的宣传、推介和促销目的。

企业外宣资料一般指凭借多种媒介,为企业和商家树立良好的商业形象并带来巨大经济效益和社会效益的各种活动。

由于篇幅所限,本文主要探讨诸如广告语、商品名称、产品介绍、企业简介、城市招商引资书以及旅游景点介绍等文字宣传资料。

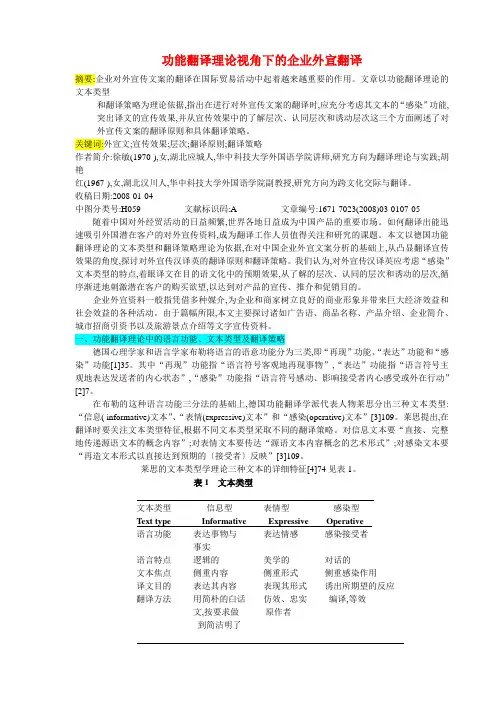

一、功能翻译理论中的语言功能、文本类型及翻译策略德国心理学家和语言学家布勒将语言的语意功能分为三类,即“再现”功能、“表达”功能和“感染”功能[1]35。

其中“再现”功能指“语言符号客观地再现事物”,“表达”功能指“语言符号主观地表达发送者的内心状态”,“感染”功能指“语言符号感动、影响接受者内心感受或外在行动”[2]7。

55海外文摘OVERSEAS DIGEST 海外文摘2020年第4期总第791期No.4,2020Total of 7910引言在全球意识越来越强的今天,国家的发展和进步离不开与世界的交流,世界需要了解中国,中国也需要走向世界。

随着“中国文化走出去”战略的实施,我国对外传播文化取得了一定的成绩,在这个过程中外宣翻译发挥着重要的作用。

航运白皮书英译有利于世界了解中国航运市场,促进航运业的发展,架起我国航运业与世界沟通的桥梁。

做好翻译,是实现中国与世界沟通的第一步。

在《翻译问题探讨》一书中,纽马克(Newmark)提出要针对不同的文本类型采取不同的翻译方法[2]。

通过探讨航运白皮书翻译实践,笔者尝试归纳总结出处理白皮书此类型文本的翻译策略,力求对该类型文本的翻译实践提供借鉴。

1外宣翻译外宣翻译是应用(文体)翻译的一种类型,广义的外宣翻译包括除文学翻译之外的几乎所有实用问题翻译。

狭义的外宣翻译是指各类媒体报道、政府文件公告、政府及企事业单位的介绍、公示语等实用文体的翻译。

上海外国语大学张健教授在其《外宣翻译导论》一书中提出:“在全球化背景下,以让世界了解中国为目的、以汉语为信息源、以英语等外国语为信息载体、以各种媒体为渠道、以外国民众(包括境内的各类外籍人士)为主要传播对象的交际活动”[8]。

此外,黄友义[4]、卢小军[5]等学者也对外宣翻译概念的界定给出了诠释。

总之,外宣翻译文体作为一种特殊的文本形式,在日常与官方对外交流中频繁出现,选择适合的翻译策略做好外宣翻译对“国家形象”[5]的构建与提升具有重要意义。

2语篇分析文本分析要从宏观的语篇开始到微观的词语[7],而不是把词语孤立开来,要练习该词语在整篇文章中的地位和功能,才能做到最大限度的语言和功能对等[3]。

2.1语篇类型分析《中国航运发展报告》(又称《航运白皮书》),是关于我国航运业发展的年度系统总结,是对部分现行法律、法规和政策的解释,也是了解中国航运政策的重要线索,属外交文本类型。

翻 译 学 研究71互文性视角下的外宣英译研究——以《政府工作报告》为例司炳月 李悦莹1(大连外国语大学 软件学院/英语学院,辽宁 大连 116044)摘 要:本文采用定量与定性研究相结合的研究方法,从互文性理论视角研究对外宣传翻译,以《政府工作报告》英译为研究对象。

发现在《政府工作报告》中,引用、用典、仿拟、修辞、结构等互文性表现手法突出。

在政策性术语及国家领导人讲话的引用、典故以及仿拟的英译方面,译文呈现出直译、释译与意译等翻译方法,这些英译充分考虑了译语受众的阅读感受,遵循了外宣翻译的目的和原则;成语典故等修辞互文的英译呈现出多用意译的翻译特点,这样有利于宣介中华民族优秀文化,取得良好的外宣效果。

关键词:互文性理论;外宣翻译;政府工作报告英译中图分类号:H059 文献标识码:A 文章编号:2095-4948(2020)03-0071-07基金项目:本文为2017年辽宁省教育厅人文社会科学研究重点项目“文化传播视阈下的对外宣传翻译”(2017JYT04)、2017年大连外国语大学科研创新团队“对外宣传翻译研究创新团队”(2017CXTD02)、2019-2020学年大连外国语大学研究生创新立项“互文性视角下的外宣英译研究——以《政府工作报告》为例”(YJSCX2019-040)的阶段性成果。

作者简介:司炳月,女,大连外国语大学软件学院教授,博士,硕士生导师,研究方向为外语教学理论与实践研究、翻译学研究;李悦莹,女,大连外国语大学英语学院硕士生,研究方向为翻译理论与实践。

近年来,随着“一带一路”政策的深入推进,中国与世界各国的合作范围不断扩大,合作领域更为广阔,中国的国际影响力与日俱增,对外宣传翻译在“文化自信”的引导下推动着中国文化走出去,为国家软实力的建设奠定基础。

正如习近平(2017)在党的十九次全国代表大会中所提出的,我国要坚定文化自信,推动社会主义文化繁荣兴盛,建设文化强国。

《政府工作报 告》①是世界全面了解中国的重要载体,全面重点总结中国政府过去一年所做的成就,同时也涵盖未来一年至五年期间的发展计划,其内容包括了中国政治、经济,军事,文化,民生、外交等多个领域。

纽马克翻译理论视域下中国外宣文本英译研究从古代的宗教传播到如今全球化背景下各国间的互联互通,翻译搭起了世界各国人民友好往来、协商合作、和谐共处的一座座桥梁。

翻译在一个国家的外宣工作方面起着至关重要的作用,代表着一个国家和民族在国际事务中的立场和态度,彰显着国家和民族的意识形态、精神面貌和文化特色。

在汉斯出版社《现代语言学》期刊中,有学者依据纽马克翻译理论对疫情期间的外宣文本英译进行分析,其理论核心是语义翻译和交际翻译。

前者重在对原文的忠实,有利于保留源语言的文化特色;后者则重在读者的理解,简练而精准地传达源语言的思想,以期达到最佳的交际和沟通目的。

纽马克(Peter Newmark,1916~2011)是英国著名的翻译家、翻译理论家,语言学派的代表人物之一。

他善于将语言学的相关理论运用到翻译的实践中,将翻译研究和实践与英语语言学研究相结合,并在翻译理论研究中取得丰硕成果。

1981年,纽马克的首部著作《翻译问题探讨》出版,在该书中,他提出,文本类型主要包括表达功能型文本、信息功能型文本和号召功能型文本。

为应对不同文本的译文处理,纽马克将翻译方法划分为语义翻译和交际翻译两种,这也是其翻译理论的核心。

从理论上来说,纽马克(2001)认为:“交际翻译试图让译文对译文读者产生一种效果,这种效果要尽可能接近原文对源语读者所产生的效果,而语义翻译试图在译入语的语义和句法结构允许的范围内准确传达原作的上下文意义”。

交际翻译应以目标语读者能够理解和接受的方式翻译,注重读者的感受和语篇产生的效果。

正如有的学者提到的“从一定程度上讲,评价一个译本的效果,首先要考虑的是它是否达到了它所赋予的交际功能”。

交际翻译中译者在语言应用上可以不以原作为标准,而以目标语读者的语言层次为标准,力求通顺易懂。

而语义翻译主要适用于表达功能型文本,用于强调原作者的权威,翻译时遵循“原作者第一”的原则,即忠实于原作者表达的思想内容和语言风格,无需考虑目标语读者的反应。

- 222-校园英语 /纽马克翻译理论视角下外宣翻译方法研究中南大学外国语学院硕士研究生/王扬子【摘要】本文以纽马克翻译理论为背景,讨论影响外宣材料翻译质量的种种因素。

然后本文以纽马克翻译理论为指导,对外宣翻译进行案例分析,从而提出一些翻译本土化的可行性方法。

【关键词】纽马克翻译理论 外宣材料 翻译方法外宣材料在向世界展现更好的中国形象过程中起到了重要作用,而为了提升中国在国际社会的地位,外宣翻译的质量则是决定性因素。

但是以往的外宣材料翻译,译者一直沿用的是中国人的思维模式和表达方式。

因此,为了使外宣翻译更加本土化,本文将以纽马克翻译理论为指导,探讨一些改进方法。

一、影响外宣材料翻译的因素由于两种语言的差异,在翻译时做到对等很困难,甚至是不可能的。

如果做到形成对等,译文则会变得冗长、不自然。

而不同的译者对于源语文本也有不同的理解。

因此影响外宣材料翻译质量的因素很多,主要包括语言、文化、译者三方面。

1.语言因素。

每种语言都有其独特特点,而汉语在词汇、句法及语用方面与英语完全不同。

语言学上,英语属于印欧语系;而汉语则属于汉藏语系。

也就是说,语言是用来进行交际的,因此,翻译根据社会环境不同也要发生变化。

例如,“It was an old and ragged moon ”应译为“这是一弯下弦月”。

然而在英语中 “ragged ”意为“参差不齐的”,很多人将其译为“残月”。

这正是由于不同语言因素的影响。

2.文化因素。

不同的国家和民族在背景、宗教信仰、习俗、思维模式以及语言习惯等方面也不尽相同,因而导致了不同国家的文化差异。

翻译是一种跨文化交际,语言反映人们的想法、态度和世界观;而文化则反映价值观、道德标准、思维模式、宗教信仰等等。

例如,“外交部长”,有人将其译文“foreign minister ”。

实际上在英国同时存在“foreign minister ”和“foreign secretary ”,前者实为外交部长助理,协助部长处理外交事务。

汉译英机器翻译错误类型统计分析以外宣文本汉译英为例一、本文概述随着全球化的深入发展和中国对外开放政策的持续推动,外宣文本的汉译英工作日益重要。

外宣文本作为展现国家形象、传播中华文化、促进国际交流的重要载体,其翻译质量直接影响到我国在国际舞台上的形象塑造和文化传播。

因此,提高外宣文本汉译英的准确性和质量,对于增强我国的国际影响力和竞争力具有重要意义。

本文旨在通过对汉译英机器翻译在外宣文本翻译中的错误类型进行统计分析,揭示机器翻译在外宣文本翻译中常见的错误类型和产生原因,为改进机器翻译算法和提高翻译质量提供有益参考。

本文还将结合具体案例,探讨如何在外宣文本汉译英中避免或减少这些错误,提高翻译的准确性和流畅性。

通过本文的研究,我们期望能够为外宣文本汉译英的实践工作者提供一些有益的启示和建议,同时也为机器翻译技术的发展和完善贡献一份力量。

二、汉译英机器翻译错误类型统计分析随着全球化进程的加快,外宣文本的汉译英需求日益增加。

在这一背景下,机器翻译技术虽然为我们提供了极大的便利,但其存在的错误也不容忽视。

本部分将以外宣文本汉译英为例,对机器翻译中常见的错误类型进行统计分析,以期为提高翻译质量提供参考。

在汉译英的机器翻译过程中,常见的错误类型主要包括语义理解错误、词汇选择不当、语法结构混乱、文化差异导致的误译等。

这些错误不仅影响了译文的准确性,还可能造成读者的误解,进而影响外宣效果。

通过对大量外宣文本的汉译英结果进行分析,我们发现语义理解错误是其中最为常见的问题之一。

这主要是由于汉英两种语言在表达方式和文化背景上存在差异,导致机器在理解原文时产生偏差。

例如,某些在汉语中具有特定文化内涵的词汇,在翻译成英文时可能无法准确传达其深层含义,从而造成语义上的损失。

词汇选择不当也是机器翻译中常见的错误类型。

由于汉英两种语言的词汇库庞大且复杂,机器在选择合适的词汇进行翻译时往往会遇到困难。

这可能导致译文中的词汇与原文不符,甚至产生歧义。

2382020年01期总第493期ENGLISH ON CAMPUS功能翻译理论视角下外宣文本中中国特色隐喻的英译文/宣可佳三、外宣文本中中国特色隐喻的英译本文基于对国内会议报告、报纸杂志、文献专著等外宣文本的考察,根据语言表现形式将其中的中国特色隐喻分为两大类:一类是中国传统语言文化形式下的隐喻,一类是中国现当代外宣话语体系中的隐喻。

1.中国特色传统语言文化形式下的隐喻。

(1)成语隐喻。

汉语成语短小精悍、以四字结构为主。

我国外宣文本大量使用成语,成语中含有隐喻的不在少数。

成语隐喻中的相似性联想有些是中国本土特有,包含的典故援引自中华历史上独有的事例,是其他语言读者理解上的盲区。

翻译时首先要考虑这类隐喻要实现表意的功能、准确传达信息,遵守目的原则,其次在不增加目的语读者理解成本的基础上考虑保留隐喻的形式,即在遵守连贯原则的基础上体现忠实原则。

1)意译,不保留隐喻形式。

若翻译隐喻形式必须涉及典故背景的解释、本体喻体的相似性描述,因此造成译文句型复杂、篇幅剧增,故选择只译出喻义。

例:肝胆相照treating each other with sincerity/sincerity 以邻为壑shift ifs troubles onto others2)删除不译。

汉语有时借用成语来铺陈辞藻、夸张渲染形容事物以达到情感共鸣的目的,而英语环境习惯简练、客观、直陈式的表述。

英译时将这类修辞作用的成语隐喻删除不译。

例:创造了一个又一个彪炳史册的人间奇迹 created miracle upon miracle 谱写了气吞山河的壮丽史诗 to epic accomplishments 3)替代,翻译成目的语中的成语隐喻。

例:弱肉强食 the law of the jungle4)转为明喻。

改为明喻表达有时需要上下文支持。

例:海晏河清、朗朗乾坤 like seas fallen calm and rivers running clear, be clean andfree of corruption.(后文“朗朗乾坤”的意译对“海晏河清”的翻译是意义上的补充)5)直译+意译。

基于话语权的外宣文本英译分析基于话语权的外宣文本英译分析(英文原著标题:Analysis of the Translation of Foreign Publicity Text Based on Linguistic Authority)外宣(foreign publicity)是指通过传媒向海外传播本国的政治、经济、文化等信息,以增进国家形象、宣传政策、吸引投资等为目的的一种宣传手段。

话语权(linguistic authority)指的是对语言文本的控制和影响力,决定谁能够有效地传达信息。

外宣文本的英译分析涉及到译者如何处理来源语中的话语权,以及如何在目标语中再现原文的话语特征。

译者在进行外宣文本的英译时需要注意几个方面。

译者需要了解原文作者的话语权所在,即原文中的控制语言和具有权威性的表达方式。

这可以通过分析作者在原文中所使用的语言风格和词汇选择来确定。

然后,译者需要决定在目标语言中如何再现原文的话语权特征。

如果原文中使用了一些具有正式和权威感的表达方式,译者可以选择使用类似的语言风格和词汇来再现原文的话语权。

在外宣文本的英译过程中,译者还需要根据不同的语境和目标受众的需求来选择合适的英文表达方式。

在针对商业投资者的外宣文本中,译者可能会选择使用一些商业术语和专业领域的词汇来提高目标受众的理解和接受度。

译者应该注意使用简洁明了的语言,避免使用过于复杂或晦涩的表达方式,以确保信息能够准确地传达给目标受众。

译者还需要考虑原文的文化背景和目标受众的文化背景之间的差异。

在涉及到一些文化特定的表达方式和隐喻时,译者需要有意识地进行文化转换,以便使目标受众能够理解和接受文本。

译者可以通过使用目标文化相关的表达方式和例子来增强目标受众的理解和认同。

外宣文本的英译分析需要译者充分理解原文的话语权特征,并在目标语中再现原文的特点。

译者需要根据不同的语境和目标受众的需求来选择合适的英文表达方式,同时考虑原文和目标文化之间的差异。

翻译适应选择论视角下企业外宣文本英译研究在中国企业“走出去”的国际化进程中,企业外宣文本的英译工作显得尤为重要与迫切。

本文拟从翻译适应选择论视角出发,以广州荣昌食品有限公司外宣译本为个案研究对象,探析译者在翻译“三维”(语言维、文化维、交际维)框架下如何灵活择取翻译方法不断做出适应性选择与转换,以产生“整合适应选择度”最高的企业外宣译本,最大程度实现企业外宣原文本的预期目的与交际意图。

标签:翻译适应选择论三维适应与转换企业外宣文本英译一、引言随着全球经济一体化的迅猛发展,我国企业对外贸易往来日益频繁。

企业外宣文本作为企业不可或缺的外宣方式之一,具有“传递信息、展示特点、树立形象、激发需求与扩大销售”等重要作用(杨琪、包通法,2006:3)。

因而,在中国企业实施“走出去”的过程中,企业外宣文本的英译工作也显得尤为重要与迫切:其英译质量不仅关乎企业对外形象的宣传,更关系到企业招商引资能否顺利实现。

因企业外宣文本“兼具专业性、交际性和综合性的特殊属性,加之经验不足、重视不够,企业在外宣翻译中出现的问题颇多已是司空见惯”(赖祎华,2012:12)。

虽然已有众多学者撰文对此进行过分析探讨,但绝大多数从目的论视角展开宏观研究,未能对翻译过程、翻译方法等翻译本体做出系统而完备的阐述,因而广度与深度欠缺,不足以全面指导企业外宣文本翻译。

翻译适应选择论“以达尔文‘适应/选择’学说的基本原理和思想为指导,以‘翻译即适应与选择’的主题概念为基调,以‘译者为中心’的翻译理念为核心,是能够对翻译本体做出新解的翻译理论范式”(Hu Gengshen,2003)。

这一理论探讨了“‘翻译生态环境’中译者适应与译者选择行为的相互关系、相关机理、基本特征和规律,从‘适应’与’选择’的视角对翻译的本质、过程、标准、原则和方法等做出了新的描述和解释”(胡庚申,2009:2)。

理论角度新颖,挖掘颇深且指导性强。

基于此,本文拟从翻译适应选择论视角探讨企业外宣文本的英译,以期为企业外宣翻译提供新的研究视角,于译本英译质量改善有所裨益。

文化翻译视角下的外宣翻译作者:李梦婕来源:《青年与社会》2014年第21期【摘要】文章首先从文化翻译观的概念出发,阐述其对中国特色政治文化专有项翻译具有指导性。

再从文化翻译观映照下中国特色政治文化专有项的翻译原则,结合中国特色政治文化专有项在2008-2012年政府工作报告中的德译实例,探讨文化翻译观在当下外宣翻译中的重要作用。

【关键词】文化翻译;中国特色政治文化专有项的德译;政府工作报告外宣翻译运用目的语为语言介质翻译外宣材料,使源语国家信息在目的语国家得到传播,从而达到源语宣传主体的意图。

政治文献的翻译作为我国外宣翻译的客体之一,其中的中国特色政治文化专有项是外宣翻译的难点所在。

在当今各国文化交流亦更加频繁的时代背景下,中国特色政治文化专有项中所蕴含的丰富文化特征应得到更多的展示。

本文将从文化翻译观的视角出发,结合中国特色政治文化专有项的外宣德语翻译实例,阐释文化翻译观对政治文化专有项翻译的重要指导作用。

一、文化翻译观语言是文化的一部分,是体现文化内涵的载体。

就翻译与文化的关系,杨仕章先生已在其《略论翻译与文化的关系》中主要就语言语境外的诸多文化因素对翻译活动和过程的促进或干预的作用做了很好的阐述。

因此,翻译活动不能简单地看作是两种语言的转换,更是两种语言所涵盖文化的交流过程。

简单而言,文化翻译观提倡在翻译过程中保留源语文化信息。

中国特色政治文化专有项中所蕴含的许多鲜明的文化特质在目的语文化语境中是缺失的。

从文化翻译观的角度出发,这些信息是值得并需要保留的。

二、中国特色政治文化专有项的翻译原则本文根据艾克西拉对于文化专有项的定义,将政治文化专有项视为在源语意识形态、惯用法或使用频率等方面差异于目的语文化,从而具有不同文本地位的源语政治文化中的语言项目。

(一)采用“中国德语”对于政治外宣翻译中具有中国色彩的政治专有项,可按照文化翻译的观点,保留其文化特色,译为“中国德语”。

该提法是笔者从葛传槼先生在1980年首次提出“中国英语”(China English)这一概念转用而来。

第33卷第6期 Vol .33成都师范学院学报J O U R N A L O F C H E N G D U N O R M A L U N IV E R SIT Y 2017年6月 J un 2017“外宣翻译”英译的多维探析邓飞,谭幸(四川文理学院外国语学院,四川达州 635000)*摘要:外宣翻译”属于翻译实践的一个分支,但它作为术语的英译却不统一。

文章通过分析外宣翻译的定义及其特征,结合近年CSSCI 学术期刊、优秀硕士论文和博士论文题名中关键词“外宣翻译”的英译,分别对“外”、‘‘宣’’、“外宣”和“翻译”英译用词进行推敲,并结合中国“外宣翻译”的实际,对“外宣翻译”提出较为理想的英译^一ETranslation forChina's IntcrnationalCommiunication 。

关键词:定义;特征;外宣;翻译;外宣翻译doi : 10.3969/j .issn .2095-5642.2017.06.065中图分类号:H 3 15.9 文献标志码:A 文章编号:2095-5642( 2017)06-0065-05正确的对外宣传,全面客观、准确及时地向西方国家介绍中国,既能增进西方国家对真实的中国的理解, 又能增强中国在国际社会中的话语权。

由于对外宣传涉及跨国家、跨文化、跨语言,因而外宣翻译发挥着不 可或缺的桥梁作用,通过查阅近几年的科研论文,优秀硕士论文和博士论文发现,译者们对“外宣翻译”这一 术语的英译五花八门,没有一个统一的译法。

为此,本文尝试对如何对“外宣翻译”的英译问题进行了探讨。

一、外宣翻译的定义外宣,字面意思就是指对外宣传,分为广义上的对外宣传和狭义上的对外宣传。

相对于宣传主体而言, 除了它所在的区域都属于广义上的“外宣”而狭义上“外宣”是指以境内外的外国人为宣传对象,向他们客 观、真实地介绍中国的实际情况。

狭义上的“外宣”在与西方国际社会交流中发挥先导与桥梁作用,其主要任务是服务经济、促进开放、宣传中国、树立形象。