电解质和非电解质

- 格式:ppt

- 大小:291.00 KB

- 文档页数:35

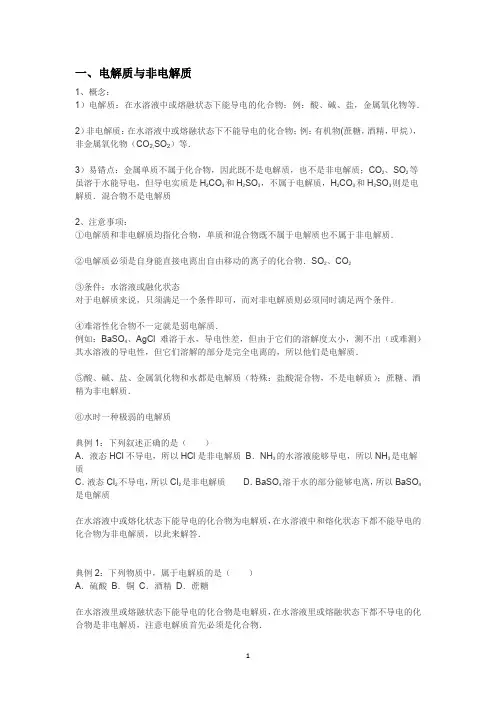

一、电解质与非电解质1、概念:1)电解质:在水溶液中或熔融状态下能导电的化合物;例:酸、碱、盐,金属氧化物等.2)非电解质:在水溶液中或熔融状态下不能导电的化合物;例:有机物(蔗糖,酒精,甲烷),非金属氧化物(CO2,SO2)等.3)易错点:金属单质不属于化合物,因此既不是电解质,也不是非电解质;CO2、SO2等虽溶于水能导电,但导电实质是H2CO3和H2SO3,不属于电解质,H2CO3和H2SO3则是电解质.混合物不是电解质2、注意事项:①电解质和非电解质均指化合物,单质和混合物既不属于电解质也不属于非电解质.②电解质必须是自身能直接电离出自由移动的离子的化合物.SO2、CO2③条件:水溶液或融化状态对于电解质来说,只须满足一个条件即可,而对非电解质则必须同时满足两个条件.④难溶性化合物不一定就是弱电解质.例如:BaSO4、AgCl 难溶于水,导电性差,但由于它们的溶解度太小,测不出(或难测)其水溶液的导电性,但它们溶解的部分是完全电离的,所以他们是电解质.⑤酸、碱、盐、金属氧化物和水都是电解质(特殊:盐酸混合物,不是电解质);蔗糖、酒精为非电解质.⑥水时一种极弱的电解质典例1:下列叙述正确的是()A.液态HCl不导电,所以HCl是非电解质B.NH3的水溶液能够导电,所以NH3是电解质C.液态Cl2不导电,所以Cl2是非电解质D.BaSO4溶于水的部分能够电离,所以BaSO4是电解质在水溶液中或熔化状态下能导电的化合物为电解质,在水溶液中和熔化状态下都不能导电的化合物为非电解质,以此来解答.典例2:下列物质中,属于电解质的是()A.硫酸B.铜C.酒精D.蔗糖在水溶液里或熔融状态下能导电的化合物是电解质,在水溶液里或熔融状态下都不导电的化合物是非电解质,注意电解质首先必须是化合物.二、强电解质和弱电解质1、强电解质:在水溶液或熔融状态下全部电离出离子的电解质。

强酸、强碱、大部分盐2、弱电解质:在水溶液或熔融状态下部分电离出离子的电解质。

电解质和非电解质的类别

电解质和非电解质是化学物质的两个主要类别,其差异在于它们在溶解时是否能够导电。

1. 电解质(Electrolyte)是指在溶解或熔融时能够产生带电粒

子(离子)的化合物。

电解质可以分为强电解质和弱电解质两类。

- 强电解质:在溶液中完全离解为离子,并且能够形成高浓度

的电解质溶液。

常见的强电解质包括盐类(如氯化钠、硫酸铜)、强酸(如盐酸、硫酸)和强碱(如氢氧化钠、氢氧化钾)等。

- 弱电解质:在溶液中只部分离解为离子,生成的离子浓度较低。

弱电解质包括部分酸(如乙酸)、部分碱(如氨水)和一些有机物质(如醇类和糖类)等。

2. 非电解质(Non-electrolyte)是指在溶解或熔融时不能产生

带电粒子的化合物。

非电解质通常是由分子组成的物质,它们在溶解时不会离解为离子,因此在溶液中不导电。

常见的非电解质包括糖类(如葡萄糖)、醇类(如乙醇)、有机酸(如醋酸)、醚类(如乙醚)和一些有机溶剂(如甲苯、二甲基甲酰胺)等。

需要注意的是,虽然非电解质在溶液中不导电,但它们同样可以通过其他方式导电,例如在固体或气体状态下的电导现象。

电解质与非电解质的区别电解质和非电解质是化学中常见的两种物质类型,它们在物理性质、溶解性质及电导性等方面存在显著差异。

在本文中,将详细探讨电解质和非电解质的区别。

首先,电解质是指能在溶液中或熔融状态下电离成离子的物质。

按照电离的程度,可以将电解质分为强电解质和弱电解质。

强电解质能够完全电离,形成可导电的离子溶液,如强酸、强碱和盐类等。

而弱电解质只能部分电离,形成含有少量离子的溶液,如甲酸和乙醇等。

相比之下,非电解质是指无法在溶液或熔融状态下电离成离子的物质。

非电解质的分子在溶液中以分子形式存在,不带电荷。

这类物质通常是有机化合物,如脂肪酸、脂肪醇和糖等。

之所以有电解质和非电解质的区别,是因为它们在分子或离子间相互作用方式不同。

在电解质中,离子之间靠电静力相互作用,这导致了电解质具有较高的电导率。

而在非电解质中,分子间通常是通过分子间力(如范德华力)相互作用,因此其电导率较低。

此外,电解质和非电解质在溶液中的溶解性也有所不同。

由于电解质能够电离成离子,因此其在水溶液中能够溶解得更好。

而非电解质在水中的溶解能力较弱,往往需要一定的热量或搅拌来帮助溶解。

在实际应用中,电解质和非电解质的差异经常被利用。

例如,电解质的导电性使得其在电池和电解池等电化学领域有重要应用。

而非电解质的熔点较高,可以用作溶剂、润滑剂和溶解介质等。

需要注意的是,有些物质在不同条件下可能同时表现为电解质和非电解质。

例如,水在常温常压下为非电解质,但在高温高压下能够电离成氢离子和氢氧根离子,成为电解质。

总之,电解质和非电解质在物理性质、溶解性质及电导性方面存在明显差异。

电解质能够电离成离子,在溶液中形成可导电的离子溶液,而非电解质则以分子形式存在。

这种区别导致了电解质和非电解质在应用和化学性质上的不同。

深入了解电解质和非电解质的区别,可以帮助我们更好地理解化学世界中的各种物质。

电解质和非电解质电解质和非电解质是化学中常用的两个概念。

它们之间有着明显的区别,对于理解溶液的性质和物质的导电性具有重要作用。

本文将介绍电解质和非电解质的定义、特点和常见的应用。

一、电解质的定义和特点电解质是在溶液或熔融状态下能够导电的化合物。

它们在溶解或熔融后会分解成带电离子,使溶液能够导电。

电解质可分为强电解质和弱电解质。

1. 强电解质强电解质是指在溶解或熔融时完全离解,生成大量的离子。

它们具有很高的电导率,能够有效地导电。

常见的强电解质有盐酸、硫酸、氢氧化钠等。

2. 弱电解质弱电解质是指在溶解或熔融时只部分离解,生成少量的离子。

相对于强电解质,它们的电导率较低。

常见的弱电解质有醋酸、甲酸等。

二、非电解质的定义和特点非电解质是指在溶解或熔融时不会离解成离子,不能导电的物质。

非电解质通常是由分子组成的,溶解时分子间的作用力较强,不易分解。

常见的非电解质有水、乙醇等。

三、电解质和非电解质的应用1. 电解质的应用电解质在生活和工业中有着广泛的应用。

例如,电解质溶液可以用于电池中,通过离子的移动实现电能的转化;电解质还可用于电刷和导线涂料中,用于保护金属表面;此外,电解质在化学分析和实验中也有重要的作用。

2. 非电解质的应用非电解质在生活和科学研究中也有各种应用。

例如,非电解质水在饮用和烹饪中是必不可少的;非电解质溶液常用于实验室中,用于储存和溶解不耐水的物质;此外,非电解质还可以用于某些合成反应的反应介质。

结论电解质和非电解质是化学中重要的概念,对于理解溶液的性质以及物质的导电性具有重要作用。

电解质在溶解或熔融后能够完全或部分离解成离子,从而导致溶液具有导电性;非电解质则不会离解成离子,不能导电。

两者在生活和实验中都有广泛的应用,发挥着不同的作用。

对于化学学习者来说,理解电解质和非电解质的特点和应用是非常重要的。

电解质与非电解质区分电解质与非电解质的特征与例子电解质和非电解质是化学中常见的两类物质,它们在溶解或在水中离解时表现出不同的行为特征。

本文将介绍电解质和非电解质的特征以及一些例子,以便更好地理解它们之间的区别。

一、电解质特征及例子电解质是一种在水或其他溶剂中能够离解成带电离子(阳离子和阴离子)的物质。

以下是一些电解质的特征和例子。

1. 存在离解能力:电解质在溶剂中具有离解能力,能够在水或其他溶剂中形成离子。

例子1:盐(如氯化钠)是一种常见的电解质。

当盐溶解在水中时,它会离解成钠离子(Na+)和氯离子(Cl-)。

例子2:酸(如盐酸)也是电解质的一种。

酸在水中溶解时会释放出氢离子(H+)。

2. 导电性:由于电解质溶解后的离子在水中能自由移动,电解质具有良好的导电性。

例子3:强电解质,如稀盐酸和稀硫酸,具有较高的导电性。

当将两个电极放置在此类溶液中,并加上电压,离子便会在溶液中移动,导致电流的通过。

3. 可逆性:电解质的离解是可逆的,即在溶液中离解的离子可以重新结合形成原始的物质。

例子4:具备可逆性的电解质包括硫酸、氢氧化钡等。

当它们溶解在溶液中时,离子可以相互相遇并再次结合。

二、非电解质特征及例子非电解质是一种在水或其他溶剂中不能离解成带电离子的物质。

以下是一些非电解质的特征和例子。

1. 缺乏离解能力:与电解质不同,非电解质不能在溶剂中形成离子。

例子1:糖是常见的非电解质。

无论砂糖溶解多少,它都不会形成离子。

例子2:醇类物质,如乙醇,也是非电解质。

乙醇以分子形式存在于溶液中,而不形成离子。

2. 无导电性:非电解质溶液并不能导电,因为其中没有能够带电荷的离子。

例子3:醋酸,作为一种非电解质,其溶液无法导电。

3. 不可逆性:非电解质的分子结构在溶液中无法重新组合成原始物质。

例子4:酒精,如甲醇和异丙醇,是不可逆的非电解质。

一旦它们溶解在溶剂中,它们将以分子形式存在。

结论电解质和非电解质在溶解或在水中离解时表现出不同的特征和行为。

电解质与非电解质的区别电解质和非电解质是化学领域中重要的概念,它们在物质的离子行为和溶解性质方面有着明显的差异。

本文将从分子结构、电离能力、导电性等方面对电解质和非电解质进行比较,以便更好地理解它们之间的区别。

一、分子结构电解质是指在溶液中能够电离生成离子的物质。

它可以分为无机电解质和有机电解质两种。

无机电解质主要是由金属离子和非金属离子组成的化合物,如氯化钠(NaCl)、硝酸铵(NH4NO3)等。

有机电解质则是由含有官能团的有机物所构成,如醋酸(CH3COOH)、硫酸(H2SO4)等。

而非电解质则是指在溶液中不会电离产生离子的物质。

非电解质通常是由非金属原子组成的化合物,如糖类(蔗糖、葡萄糖)和有机化合物(乙醇、乙醚)等。

二、电离能力电解质的一个显著特征是其具备较强的电离能力。

当电解质溶解在溶剂中时,其分子会发生电离,形成离子。

这是因为电解质的分子内部含有离子键或极性共价键,这使得其在溶液中易于分解。

非电解质的电离能力相对较弱,其分子内部通常不存在离子键或极性共价键。

因此,非电解质在溶液中往往不会电离,维持其原有的分子状态。

三、导电性由于电解质能够在溶液中电离生成离子,所以其具有很好的导电性。

当电解质溶解在水中时,离子与溶剂中的水分子进行相互作用,形成电解质溶液。

离子在溶液中具有自由运动的能力,能够携带电荷并传导电流。

相比之下,由于非电解质无法电离,它们在溶液中不会产生自由电荷。

因此,非电解质通常不具备导电性。

四、溶解性电解质的溶解性往往较好。

当电解质溶解在溶剂中时,溶剂的分子与电解质分子发生作用,并将其分子间的力破坏,从而使电解质分子解离为离子。

这种离子与溶剂中的分子形成溶液,电解质得以充分溶解。

相比之下,非电解质的溶解性一般较差。

非电解质分子通常是由共价键或非极性共价键所连接,这种化学键的强度较大,难以被溶剂的分子所破坏。

因此,非电解质的溶解度较低。

结论电解质和非电解质在分子结构、电离能力、导电性和溶解性方面存在明显的区别。

初中化学知识点归纳电解质和非电解质初中化学知识点归纳:电解质和非电解质电解质和非电解质是化学中常见的两个概念。

它们在物质的电离和导电性方面有着重要的区别。

本文将对电解质和非电解质的概念、性质和应用进行归纳和总结。

一、电解质的概念和性质电解质是指能够在溶液中或熔融状态下电离成离子的物质。

电解质可以分为无机电解质和有机电解质两类。

1. 无机电解质无机电解质主要指的是无机酸、无机碱和无机盐。

它们在溶液中能够电离生成离子,从而导致溶液具有导电性。

例如,盐类(如氯化钠 NaCl)在水溶液中会解离成钠离子和氯离子,酸(如盐酸 HCl)在水溶液中会解离成氢离子和氯离子,碱(如氢氧化钠 NaOH)在水溶液中会解离成钠离子和羟基离子。

无机电解质的溶液能够导电,因为其中存在游离的离子,使得电流能够顺利通过溶液。

无机电解质在电解过程中,正离子向阴极移动,尽管负离子在阳极移动,但整体仍然保持电中性。

2. 有机电解质与无机电解质相对应的是有机电解质,主要指有机酸、有机碱和有机盐。

与无机电解质不同的是,有机电解质中的离子化程度较低。

大部分有机酸和有机碱在溶液中只部分电离,形成少量的离子。

例如,乙酸(CH3COOH)在水溶液中只会部分电离成乙酸根离子和氢离子。

有机电解质的溶液同样具有一定的导电性,但相比无机电解质而言导电效果较差。

二、非电解质的概念和性质非电解质是指不能在溶液中电离成离子的物质。

非电解质包括许多有机物质,如脂肪类、糖类、醇类等。

非电解质在溶液中不会生成离子,因此溶液中不存在游离的离子,并且不具有导电性。

在溶液中,非电解质分子仍然保持完整的状态。

例如,葡萄糖是一种典型的非电解质,其在水溶液中不存在游离的离子。

当将葡萄糖溶解在水中后,所得的溶液不具有导电性。

三、电解质和非电解质的应用1. 电解质的应用电解质在生活和工业中有着广泛的应用。

它们常被用于电池、电解槽、电解质溶液等电化学设备中。

此外,电解质也是许多化学反应的重要参与者。

电解质和非电解质是化学中的一个重要概念,它们之间的区别对于理解其他有关概念也很有帮助。

电解质是指在溶液中能被电流分解的化合物,它们在溶液中可以析出正负离子,并且当它们溶解在水中时,它们也会改变水的电导率。

它们可以分为单质(如氯化钠)和复合物(如硝酸钾)两类。

非电解质是指在溶液中不能被电流分解的化合物,它们在溶液中不会析出正负离子,并且不改变水的电导率。

它们可以分为无机化合物(如NaCl)和有机化合物(如乙醇)两类。

电解质和非电解质的分类有利于我们更好地理解它们的性质。

电解质的溶解度是由析出的离子的综合作用决定的,它们的溶解度可以被称为离子交换能,而非电解质的溶解度则受分子相互作用的影响。

此外,电解质也可以用于解决一些实际问题。

例如,通过电加热电解质溶液可以将其分解成离子,从而获得活性离子;也可以通过电解质溶液来调节溶液的pH值。

总而言之,电解质和非电解质是一对密不可分的概念,它们之间的差异对于更好地理解它们的性质有很大的帮助,并且也可以用于解决一些实际问题。

电解质与非电解质的区别电解质和非电解质是化学中常用的两个概念,它们在物质的性质和行为方面有着明显的区别。

本文将从分子结构、溶解性、电导性以及应用等方面来探讨电解质和非电解质的区别。

一、分子结构电解质和非电解质的分子结构是它们最重要的区别之一。

电解质分子能够在溶液中分解成离子,形成电荷带正负两极的离子。

这是因为电解质的分子由离子键或极性共价键连接,具有较强的极性。

典型的电解质包括盐类和酸碱溶液。

例如,氯化钠(NaCl)在水中溶解时会分解成钠离子(Na+)和氯离子(Cl-),这些离子在溶液中能够自由移动。

相比之下,非电解质分子的化学键通常是非极性共价键,分子内没有明显的正负电荷分布。

这意味着非电解质在溶液中不会分解成离子。

典型的非电解质包括有机化合物,如葡萄糖和乙醇。

当葡萄糖溶解在水中时,它的分子结构不会改变,只是与水分子之间形成了氢键。

二、溶解性电解质和非电解质在溶解性方面也有明显的差异。

由于电解质分子能够分解成离子,它们通常具有较高的溶解度。

当电解质溶解在水中时,离子与水分子之间的电荷相互作用会帮助离子分散在溶液中,从而增加了溶解度。

与此相反,非电解质的溶解度通常较低。

由于非电解质分子不会分解成离子,它们在溶液中仅以分子形式存在。

非电解质的溶解度受到分子间相互作用力的影响,如范德华力和氢键。

这也是为什么某些非极性分子在水中不溶的原因。

三、电导性电解质和非电解质的另一个显著区别在于它们的电导性。

由于电解质能够分解成离子,它们能够在溶液中导电。

当电解质溶液中施加电场时,离子会迁移并携带电荷,从而形成电流。

这就是为什么盐水和酸碱溶液能够导电的原因。

相比之下,非电解质不能在溶液中导电。

由于非电解质分子不具有电荷,它们在电场中不会发生迁移。

即使非电解质溶液中存在离子,也无法导电。

因此,葡萄糖和乙醇等非电解质溶液是不导电的。

四、应用电解质和非电解质在生活和科学研究中有着广泛的应用。

电解质在电池、电解、电镀等方面起着重要作用。

电解质与非电解质的区别与性质电解质和非电解质是我们研究化学性质时经常接触的概念。

在本文中,我将介绍电解质和非电解质的区别,并讨论它们的性质特点。

一、电解质的特点电解质是指在溶液中可以完全或部分电离成带电离子的化合物。

它们在溶液中具有以下特点:1. 电离能力:电解质在溶液中能够通过溶剂的作用,将分子中的正负电荷解离出来,形成带电离子。

这种电离过程是可逆的。

2. 导电性:由于电离产生了带电离子,电解质溶液可以导电。

其中,强电解质的溶液导电能力强,而弱电解质的溶液导电能力相对较弱。

3. 反应性:电解质在溶液中会参与化学反应,例如酸碱中和反应、氧化还原反应等。

这是因为溶液中的离子能够与其他物质发生相互作用。

二、非电解质的特点非电解质是指在溶液中不会电离成离子的化合物。

它们在溶液中具有以下特点:1. 不电离:非电解质溶液不会产生离子,分子保持完整。

这种溶液中的分子是不带电的。

2. 不导电:由于非电解质溶液中没有带电粒子,因此溶液是不导电的。

3. 化学稳定性:非电解质一般具有较好的化学稳定性,不易发生化学反应。

这使得它们常常被用作溶剂或稀释剂。

三、电解质与非电解质的区别基于以上的特点,电解质和非电解质之间存在一些明显的区别。

1. 电离能力:电解质能够通过溶剂的作用发生电离,而非电解质不会电离。

2. 导电性:电解质溶液具有导电性,而非电解质溶液不导电。

3. 反应性:电解质溶液中的离子能够参与化学反应,而非电解质溶液中的分子保持完整,不发生反应。

4. 应用范围:由于电解质具有导电性和反应性,它们在电化学、化学分析等领域有广泛的应用。

而非电解质由于其较好的化学稳定性,常常被用作溶剂、溶液稀释剂等。

综上所述,电解质和非电解质在溶液中的行为和特性存在明显差异。

电解质能够发生电离,导致溶液导电,并且能参与化学反应;而非电解质不电离,溶液不导电且不发生反应。

这些差异使得电解质和非电解质在化学和生物学等领域中具有各自的应用价值。

电解质和非电解质的概念

电解质和非电解质都是化学中常见的概念。

电解质是指在水溶液中能够分解成离子的化合物,例如盐酸、氯化钠等。

这些化合物在水中会分解成阳离子和阴离子,而这些离子在水中具有电导性,可以导电。

因此,电解质能够使水的电导率增大。

非电解质则是指在水中不能分解成离子的化合物,例如糖类、乙醇等。

这些化合物在水中不会分解成离子,因此在水中不具备电导性。

因此,非电解质不能使水的电导率增大。

在生活中,电解质和非电解质都有着很重要的应用。

例如,电解质在医学上被用于制备生理盐水、注射液等,而非电解质则被用于制备各种食品和饮品,例如果汁、酒类等。

同时,电解质和非电解质的概念也是化学和生物学等学科中不可或缺的基础知识。

- 1 -。

化学反应中的电解质与非电解质化学反应是指物质通过相互作用,在原子、离子或者分子层面上发生转化的过程。

在化学反应中,电解质和非电解质是两个重要的概念。

它们在反应中起着不同的作用,对于理解和解释化学反应机制至关重要。

本文将分析和比较电解质和非电解质在化学反应中的特征和作用。

一、电解质的定义和特点电解质,顾名思义,即能够电离形成离子的物质。

在溶液或熔融状态下,电解质将分解为带电的离子,可以导电。

常见的电解质包括酸、碱、盐和一些金属氧化物等。

电解质在化学反应中扮演着重要的角色,可以参与反应或者调控反应的进行。

电解质的电离程度是一个重要的衡量指标。

电解质可以分为强电解质和弱电解质两类。

强电解质在溶液中能够完全电离,产生大量的离子;而弱电解质只能部分电离,产生较少的离子。

电解质的电离程度可以通过离解度来定量描述。

在化学反应中,电解质可采取多种形式存在。

例如,酸可以以分子形式存在,也可以以离子形式存在;溶解的盐可以以离子形式存在。

无论以何种形式存在,电解质都会通过溶液中的离子参与化学反应。

二、电解质在化学反应中的作用1. 催化剂的作用部分电解质具有催化剂的作用,在化学反应中起到加速反应速率的作用。

催化剂可以通过调整反应物的能量状态,降低反应的活化能,从而促进反应进程。

许多催化剂是电解质,其中酸催化和碱催化是常见的例子。

酸催化反应是指在酸的存在下,化学反应速率显著增加。

酸作为催化剂,通过捕获反应物的电子或者提供质子,改变反应物的能量状态,降低反应的活化能,从而加速反应进程。

碱催化反应是指在碱的存在下,化学反应速率显著增加。

碱作为催化剂,可以接受反应物的质子或者提供羟基离子,改变反应物的能量状态,降低反应的活化能,从而加速反应进程。

2. 中和反应的参与者电解质中常见的酸和碱可以进行中和反应,产生盐和水。

酸和碱反应是一种特殊的酸碱中和反应,通过反应物之间质子和羟基离子的结合,生成水。

在这个过程中,酸和碱充当中和反应的参与者,调节反应的进行。