两次国共合作的异同点

- 格式:doc

- 大小:12.04 KB

- 文档页数:1

国共第一次合作1924年至1927年大革命时期中国共产党同中国国民党合作结成的革命统一战线。

中国共产党1922年6月发表《中共中央第一次对于时局的主张》,明确提出了建立各民主阶级联合战线的主张。

7月,中国共产党第二次全国代表大会制定了反帝反封建的民主革命纲领,讨论了同国民党建立革命统一战线的问题,正式确立了建立民主联合战线的方针。

1922年8月,中共中央召开西湖特别会议,根据共产国际的指示,经过充分讨论决定,在孙中山改组国民党,使国民党成为资产阶级、小资产阶级和无产阶级的民主革命统一战线的条件下,共产党员可以个人名义加入国民党,实现两党的合作。

1923年6月,中国共产党第三次全国代表大会接受共产国际执委会《关于中国共产党和国民党关系的决议》,决定全体共产党员以个人名义加入国民党,以建立各民主阶级的统一战线。

孙中山接受了中共代表和共产国际代表的建议,同意国共合作,欢迎共产党员和社会主义青年团员以个人身份参加国民党,决定联俄、联共,对国民党进行改组。

1924年1月,在广州召开的中国国民党第一次全国代表大会通过的宣言重新阐释了三民主义,确定了联俄、联共、扶助农工的三大政策,标志着国共第一次合作正式形成。

这次国共合作促进了民主革命的发展,广泛地动员了工农群众,开创了民主革命的新局面,促进了北伐战争的顺利进军。

1927年国民党右派发动的“四·一二”和“七·一五”反革命政变,标志着国民党右翼势力彻底背叛革命和第一次国共合作的破裂。

国共第二次合作在抗日战争时期,中国共产党同中国国民党第二次建立的合作,即抗日民族统一战线。

1931年九一八事变日本侵占中国东北后,中国共产党为建立以国共合作为基础的抗日民族统一战线进行了长期不懈的努力。

1933年1月,中国共产党发表宣言,首次提出红军准备在三个条件下与任何武装部队订立共同对日作战的协定。

这三个条件是:(一)立即停止进攻苏区;(二)立即保证民众的民主权利;(三)立即武装民众创立武装的义勇军。

浅析两次国共合作的异同国共合作,是指国共两党为了一个共同的奋斗目标,从维护中华民族和中国人民的根本利益出发,顺应历史潮流,符合人民意愿,求同存异,而组成并不断扩大联合阵线或统一战线,团结协作,共同奋斗,而历史上有名的两次国共合作却也有着各自的异同点。

1)两次国共合作的背景是不同的:第一次国共合作发生在二十世纪二十年代。

当时,中国的政治经济因帝国主义加紧掠夺和军阀连年混战,而陷入危机之中,而当时中国各进步政党的单个力量显然是渺小和不足的。

中国共产党的力量也非极其强大,至于国民党方面,虽然在孙中山的领导下力量有所发展,但也不过是一个占据广东建立区域政权的区域性政党。

在这种情况下,中国各进步政党和各社会阶层必须走联合反对帝国主义和封建军阀的道路。

所以,国共两党之间的具有历史意义的合作并不是偶然的,它是当时的国际局势和中国本身的内部条件所造成的。

第二次国共合作发生在二十世纪三、四十年代。

当时,一九三一年日本发动了“九一八”事变,开始了侵华战争。

到了一九三七年,日本又发动了“七七”事变,开始了酝酿已久的全面侵华战争。

而国际上,以苏联、美国、英国为代表的同盟国正在与以德国、意大利为代表的轴心国交战,中国获得国际援助十分有限,所以为了抵抗在科技方面都占有优势的日本,国共两党不得不开始了第二次合作。

故从中我们可以看到两次国共合作的历史任务是有所不同的,第一次以“打倒列强,除军阀”为任务,而第二次则是把抗日救亡当作目标。

2)两次国共合作的方式是不同的:第一次国共合作,采取党内合作的方式。

合作后,国民党改组成工人阶级、农民阶级、城市小资产阶级和民族资产阶级联盟的政党。

而第二次国共合作,具有广泛的民族性,中国共产党和国民党并肩作战,是有政权有军队的合作。

国民党将中国工农红军主力改编为国民革命军第八路军,承认中国共产党的合法地位,没有成文的共同纲领和固定的组织形式,形成的是党外合作。

3)两次国共合作中共产党的地位和作用的变化:两次国共合作的倡议都是中共方面率先提出的,而且中共方面还为促成国共合作积极行动,并提供对国共双方乃至民族和国家利益都有利的合作方案。

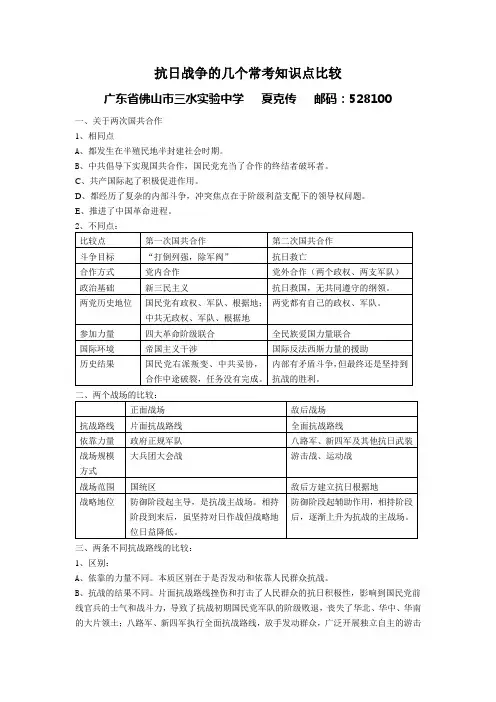

抗日战争的几个常考知识点比较

广东省佛山市三水实验中学夏克传邮码:528100

一、关于两次国共合作

1、相同点

A、都发生在半殖民地半封建社会时期。

B、中共倡导下实现国共合作,国民党充当了合作的终结者破坏者。

C、共产国际起了积极促进作用。

D、都经历了复杂的内部斗争,冲突焦点在于阶级利益支配下的领导权问题。

E、推进了中国革命进程。

三、两条不同抗战路线的比较:

1、区别:

A、依靠的力量不同。

本质区别在于是否发动和依靠人民群众抗战。

B、抗战的结果不同。

片面抗战路线挫伤和打击了人民群众的抗日积极性,影响到国民党前线官兵的士气和战斗力,导致了抗战初期国民党军队的阶级败退,丧失了华北、华中、华南的大片领土;八路军、新四军执行全面抗战路线,放手发动群众,广泛开展独立自主的游击

战争,建立敌后抗日根据地,使共产党领导的抗日武装力量日益壮大和发展,严重威胁日军后方,成为抗战后期对敌作战的主要力量。

2、区别的原因:从根本上说是两党所代表的阶级利益不同。

A、片面抗战路线是由国民政府的阶级本质决定的,国民政府代表大地主大资产阶级的利益,与广大工农群众处于阶级对立状态,因此不愿意让人民的力量在抗战中发展壮大,从而威胁其目后的统治。

B、全面抗战路线是由中国共产党为代表的无产阶级领导的,代表了中华民族的根本利益,使抗日战争变成了真正的民族解放战争。

四、中国近代史上日本日本发动的两次侵华战争。

两次侵华战争是甲午中日战争和20世纪三、四十年代侵华战争。

结局完全不同,甲午中日战争中国战败,列强掀起分割狂潮;抗日战争中国取胜,为新民主主义革命的胜利奠定了基础。

试析两次国共合作的异同【摘要】20世纪中国的民主革命其间,国共两党共进行了两次合作通过国共两次合作的比较,对于我们汲取历史经验教训,展望未来有着积极的意义。

【关键词】国共合作汲取教训积极意义国共两党在历史上的两次合作,推动了北伐战争和抗日战争的胜利,促进了中华民族的进步,然而由于国共两次合作由于所处的历史阶段不同,时代背景不同所表现出从合作的内容到合作的形式不尽相同,两次合作都未能延续下来。

一、国共两次合作的形成、形式、内容1.国共两次合作的形成:第一次国共合作比第二次国共合作实现的比较顺利,完成的比较彻底,也取得应有的效果,而第二次合作较第一次合作来说难度较大,合作也是表面的。

这次合作国共两党之向积怨十年,有着直接的利害冲突,只有在抗日战争全面爆发之时,蒋介石才发表“庐山抗战讲话”,做出一致抗日的样子,承认共产党的合法地位,从这个意义说第二次国共合作是被动的,形式上的合作。

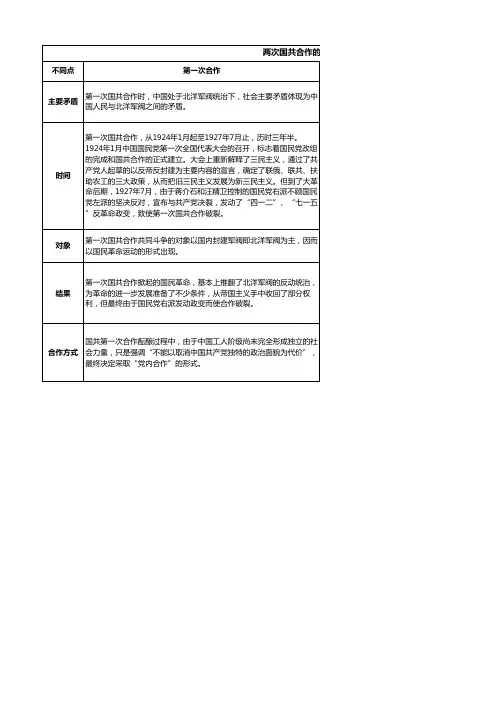

2.国共两次合作的形式:第一次国共合作是党内合作的组织形式,即共产党员以个人身份加入国民党;第二次国共合作是党外合作的形式,也没有做出具体的规定,这次合作与第一次国共合作不同的是,还有各自的政权和军队。

第一次国共合作是由两党的主要成员组成中央和地方委员会和联合政权,并共同建立武装;而第二次合作,虽然共产党领导的工农政府改称为区政府,红军改编为八路军和新四军,但国共两党有各自领导的军队和政权。

有着相对的独立性,只是国共双方经过协商同意在有关大中城市和地区设立中共办事处和八路军办事处,作为加强联络和协调两党关系的渠道。

3.国共两次合作的内容:第一次国共合作有一个国民党“一大”宣言作为合作的政治纲领,以完成对国民党的改组和共产党员以个人身份加入国民党为主要内容;第二次国共合作没有一个正式的共同纲领,中共中央于抗战后即公布了国共合作宣言,提出总的三项目标和四项诺言后,经国民党中央社发表。

第一次国共合作的目标是反帝反封建,但它主要打击对象是帝国主义支持的封建军阀。

两次国共合作之比较国共两党经历了合作、对峙、再合作、再对峙的发展过程,对当时的政局产生了重大的影响。

下面笔者就两次国共全作作一比较,希望能对同学们的学习有所帮助。

一、合作相同点与不同点的比较1. 相同点。

①社会环境相似:第一次时中国处于北洋军阀统治下,社会主要矛盾体现在中国人民同北洋军阀的矛盾;第二次时处于国民政府统治下,中华民族面临亡国灭种的危险,中日民族矛盾成为中国社会的主要矛盾。

在国际上,两次合作都得到国际进步力量的支持,都得到共产国际的支持。

第二次合作还得到美英等国的帮助。

②合作的历程相似:两次合作一开始就存在分歧。

第一次时是国民党右派反对共产党加入国民党。

第二次时是一开始就存在两条抗战路线的分歧。

③两次合作时国民党内部都不统一。

第一次是左派和右派的斗争;第二次是亲英美派和亲日派的矛盾。

2. 不同点。

①构成统一战线的阶级不同:大革命时期统一战线是工人、农民、小资产阶级、民族资产阶级的革命联盟;抗日统一战线则具有广泛性的特征,除上述四个阶级外,还包括开明地主和亲英美派的大资产阶级及一切赞同抗日的力量。

②合作方式不同:大革命时期的统一战线是共产党员以个人身份加入国民党,实行党内合作,以统一战线为其组织形式,有共同的政权和军队。

抗日民族统一战线没有统一的组织形式,国共两党实行党外合作,两党有各自的政权和军队。

③权利的归属不同:革命统一战线的政权和军队由国民党掌握;抗日统一战线国共两党有各自的军队和政权,中共始终坚持对统一战线政权和军队的领导权。

④合作的纲领不同:革命统一战线以新三民主义为政治纲领;抗日民族统一战线只有国共合作宣言,没有政治纲领。

⑤革命任务不同:革命统一战线反帝反封并举;抗日民族统一战线的任务就是抗日。

⑥结果不同:革命统一战线因国民党右派叛变革命而中途破裂,没有完成历史使命;抗日民族统一战线虽有矛盾和斗争,但在中共的努力下,坚持到了抗战的胜利,并完成了历史使命。

二、对抗相同点与不同点的比较1. 相同点。

国共第一次合作1924年至1927年大革命时期中国共产党同中国国民党合作结成的革命统一战线。

中国共产党1922年6月发表《中共中央第一次对于时局的主张》,明确提出了建立各民主阶级联合战线的主张。

7月,中国共产党第二次全国代表大会制定了反帝反封建的民主革命纲领,讨论了同国民党建立革命统一战线的问题,正式确立了建立民主联合战线的方针。

1922年8月,中共中央召开西湖特别会议,根据共产国际的指示,经过充分讨论决定,在孙中山改组国民党,使国民党成为资产阶级、小资产阶级和无产阶级的民主革命统一战线的条件下,共产党员可以个人名义加入国民党,实现两党的合作。

1923年6月,中国共产党第三次全国代表大会接受共产国际执委会《关于中国共产党和国民党关系的决议》,决定全体共产党员以个人名义加入国民党,以建立各民主阶级的统一战线。

孙中山接受了中共代表和共产国际代表的建议,同意国共合作,欢迎共产党员和社会主义青年团员以个人身份参加国民党,决定联俄、联共,对国民党进行改组。

1924年1月,在广州召开的中国国民党第一次全国代表大会通过的宣言重新阐释了三民主义,确定了联俄、联共、扶助农工的三大政策,标志着国共第一次合作正式形成。

这次国共合作促进了民主革命的发展,广泛地动员了工农群众,开创了民主革命的新局面,促进了北伐战争的顺利进军。

1927年国民党右派发动的“四·一二”和“七·一五”反革命政变,标志着国民党右翼势力彻底背叛革命和第一次国共合作的破裂。

国共第二次合作在抗日战争时期,中国共产党同中国国民党第二次建立的合作,即抗日民族统一战线。

1931年九一八事变日本侵占中国东北后,中国共产党为建立以国共合作为基础的抗日民族统一战线进行了长期不懈的努力。

1933年1月,中国共产党发表宣言,首次提出红军准备在三个条件下与任何武装部队订立共同对日作战的协定。

这三个条件是:(一)立即停止进攻苏区;(二)立即保证民众的民主权利;(三)立即武装民众创立武装的义勇军。

一、两次国共合作的相同点(1)从社会性质而言:中国的社会面貌是半殖民地半封建社会中。

(2)从相互关系而言:两次国共合作都因国民党力量的相对强大而都是以国民党为主、共产党辅之,在一定程度上共产党主动纳入到国民党集团的行动体系。

(3)中共是推动者,国民党是破坏者和终结者.(4)从外界反映而言:两次国共合作都得到了国内人民群众的支持配合,也得到了国际正义力量的欢迎和声援,如第一次国共合作得到了苏俄的指导和扶助,第二次国共合作得到了美国等世界反法西斯国家的赞同和支持。

(5)从历史影响而言:推动革命发展。

二、两次国共合作的不同点(1)合作的具体背景不同:第一次国共合作发生在波澜壮阔的大革命展开之际,无产阶级、劳苦大众同封建军阀、大资本家的矛盾为社会主要矛盾;第二次国共合作是发生在生死攸关的抗日战争之初,中国与日本帝国主义的民族矛盾为社会主要矛盾。

(2)合作的斗争对象不同:第一次国共合作共同斗争的对象以国内封建军阀即北洋军阀为主,因而以国民革命运动的形式出现;第二次国共合作共同斗争的对象是全面侵华的日本法西斯,因而以民族独立战争的形式出现。

(3)两党的相互地位不同:在第一次国共合作前,国共两党都是较为弱小的党,不是当时中国社会的主导力量,但都是革命党;在第二次国共合作前,国民党掌握着全国的政权,已是执政党,但却是反革命的面目。

共产党通过武装割据只是控制着全国面积不大的根据地,是在野党,并仍是革命党。

(4)两党的结合程度不同:第一次国共合作时,党内合作;第二次国共合作时,党外合作(5)共产党的成熟程度不同:第一次国共合作时,我党还是一个刚成立不久处于幼年时期的党派,在与国民党合作开展国民革命运动中犯了严重的右倾错误,特别是在发展自己的力量包括军事力量和预防国民党背叛革命方面准备不够,国民党破坏合作关系发动反革命政变后,又犯了极左错误,使党的事业遭受严重挫折;第二次国共合作时,中国共产党已初步成长为比较成熟的马克思主义政党,能够找到并执行正确的路线、方针、政策,在与国民党合作抗日中,既打击了敌人又发展了自己。

两次国共合作的分析和对比摘要:第一次国共合作是一场以推翻帝国主义在华势力和北洋军阀为目标的革命运动,通常把它称为“大革命”或“国民大革命”。

由于帝国主义和封建势力强大,共产党认识到结成最广泛的统一战线的重要性,决定采取积极步骤联合孙中山领导的中国国民党。

国共第一次合作由此拉开帷幕。

第二次国共合作在抗日战争时期,中国共产党同中国国民党第二次建立的合作,即抗日民族统一战线。

国共第二次合作的形成不是偶然的社会现象,它是中国特定历史发展阶段中的必然产物,是中国共产党制定并实施正确的统一战线政策的结果,同时也和当时国民党的政策的转变分不开的。

国共第二次合作的形成是中国社会基本矛盾发展变化的结果,是在特定的历史条件下中国革命发展的必然产物。

关键字:背景原因条件意义一、第一次国共合作1、背景:帝国主义的侵略和北洋军阀的独裁统治;中共的发展陷入低潮。

这时的各种革命力量,远不如统治着中国的帝国主义和封建势力强大。

党认识到结成最广泛的统一战线的重要性,决定采取积极步骤去联合孙中山领导的中国国民党。

正在这时,共产国际执行委员会于1923年1月根据马林的提议而作出的关于中国共产党与国民党关系的决议传到中国,对促进国共合作起了积极的推动作用。

此时的国民党大体上是代表民族资产阶级和城市小资产阶级的政党。

在几经挫折后,没有多少实力,而且成分复杂,组织松散。

但它有几个不容忽视的优势:一是它的领袖孙中山在人们心目中是中华民国的缔造者,他所领导的国民党在社会上是有威信的。

二是在中国南方建起了一块能够容纳各种革命力量进行活动的根据地,拥有一支数万人的军队。

三是孙中山在经历多次挫折后,深感其领导的革命必须改弦易辙,真诚地欢迎共产党员同他合作,欢迎苏联援助中国革命。

因此,中国共产党准备建立统一战线。

2、原因:A.一战后,“打倒列强,除军阀”成为全国人民的共同愿望。

B.中国共产党经过二七惨案认识到:要战胜强大的敌人必须建立革命统一战线C.国民党当时是革命的民主派,有一定威望又在南方建立了革命根据地,其领导人孙中山欢迎同共产党合作。

国共一二次合作的对比表格国共一二次合作是中国历史上一段重要的时期,1945年之前,国共两党之间经历了一系列的政治斗争和武装冲突,而在1945年以后的一段时间里,两党之间进行了一系列的合作,为中华民族的抗日战争做出了很大的贡献。

下面,我们通过对比表格的方式来了解国共一二次合作的具体情况。

第一步:背景介绍合作方式 | 起因 | 目的 | 时间--- | --- | --- | ---第一次国共合作 | 国共两党在瑞金召开革命性质土地革命和军阀斗争的总结会议不顾意见分歧,力图缔结联盟 | 向北方进军,推翻国民党政府,建立一个统一的、独立的、民主的中国 | 1923年第二次国共合作 | 南昌起义及赣南会议被国民党政府镇压后,国共两党重新合作 | 推翻国民党政府,实现中国的和平与繁荣 | 1927年第二步:对比分析1、起因第一次国共合作起因于国共两党的革命性质土地革命和军阀斗争的总结会议,并力图缔结联盟,以向北方进军,推翻国民党政府,建立一个统一的、独立的、民主的中国。

而第二次国共合作则是因为南昌起义及赣南会议被国民党政府镇压后,国共两党重新合作,以推翻国民党政府,实现中国的和平与繁荣。

2、目的第一次国共合作的目的是通过推翻国民党政府来建立一个统一的、独立的、民主的中国,向北方进军。

而第二次国共合作则是为了实现中国的和平与繁荣,推翻国民党政府。

3、时间第一次国共合作的时间为1923年,而第二次国共合作的时间为1927年。

两次合作时间相隔不久,但合作的起因和目的存在明显的差异。

结语:通过上述对比表格的分析,我们不难发现在国共一二次合作中,起因和目的的变化,不仅反映了当时中国革命的历史环境,更反映了国共两党的不同政治思想和取向。

虽然这两次合作最终都失败了,但是对于中国革命史上的发展,产生了深远的影响。

国共两次合作的异同点

相同点:

(1)都发生在半殖民地半封建社会,都面临共同的强大敌人。

(2)都是在中共的推动下实现的。

(3)都大大推进了中国革命的发展。

不同点:

(1)背景不同:前者是封建军阀割据,阶级矛盾尖锐;后者是中日民族矛盾已成为最主要的社会矛盾,。

(2)合作对象有异:前者是以孙中山为首的国民党,后者是以蒋介石为首的国民党亲英美派。

(3)政治基础不同:前者是新三民主义,后者是共同抗日。

(4)斗争对象不同:前者要打倒北洋军阀,后者要打倒日本帝国主义,赢得民族解放。

(5)合作方式不同:前者是党内合作,共产党员以个人身份加入国民党;后者是党外合作,

(6)中共对领导权的态度和斗争策略不同:前者不重视甚至放弃领导权,以退让求团结;后者坚持领导权,以斗争求团结。

(7)作用和结果有异;前者保证了北伐战争胜利进军,但国民党右派叛变革命,合作破裂,大革命失败;后者坚持到抗战胜利,成为抗战胜利的保证。

国共两次合作的异同分析班级:11级机制专升本学号:1102324013姓名:王蒙日期:2011年10月14日摘要历史上,中国共产党与国民党在不同的历史时期,进行了两次合作。

这两次合作取得了很多成果,极大地推动了历史的前进。

然而,两次国共合作既有相同之处,又有不同之处。

中国共产党在与中国国民党长期和分阶段的合作中,既相互协作,又坚持斗争;既取得了成绩,也经历了曲折;既积累了宝贵的经验,也留下了沉痛的教训。

历史上的两次国共合作,成为中华民族近代史的缩影,直接影响了当代中国社会。

国共合作,是指国共两党为了一个共同的奋斗目标,从维护中华民族和中国人民的根本利益出发,顺应历史潮流,符合人民意愿,求同存异,而组成并不断扩大联合阵线或统一战线,团结协作,共同奋斗。

关键词:国共合作两次异同国共两次合作的异同分析国共合作,是指国共两党为了一个共同的奋斗目标,从维护中华民族和中国人民的根本利益出发,顺应历史潮流,符合人民意愿,求同存异,而组成并不断扩大联合阵线或统一战线,团结协作,共同奋斗。

在推翻军阀、发对侵略的历史长河中,中国共产党和国民党为了民族利益和国家统一与独立,求同存异,进行了两次合作。

这两次国共合作对中国革命的胜利和民族独立起到了极大的推动作用。

一、两次国共合作的背景:第一次国共合作发生在二十世纪二十年代。

当时的形势是,中国的政治经济因帝国主义加紧掠夺和军阀连年混战,而陷入日益加深的危机之中。

而要对付帝国主义及其中国代理人即各反动军阀的势力,当时中国各进步政党的单个力量显然是渺小和不足的。

那时的中国共产党刚刚在上海、北京、长沙、武汉、济南、广州及海外等几个分散据点燃起了“星星之火”,到中共三大时,党员不过四百余名。

而中国国民党虽然在孙中山的领导下力量有所发展,但也不过是一个占据广东建立区域政权的区域性政党。

在这种情况下,中国各进步政党和各社会阶层必须走联合反对帝国主义和封建军阀的道路。

也正如宋庆龄说的那样,“孙中山和中国共产党之间的具有历史意义的合作不是偶然的,它是当时的国际局势和中国本身的内部条件造成的。

一、两次国共合作的相同点

(1)从社会性质而言:中国的社会面貌是半殖民地半封建社会中。

(2)从相互关系而言:两次国共合作都因国民党力量的相对强大而都是以国民党为主、共产党辅之,在一定程度上共产党主动纳入到国民党集团的行动体系。

(3)中共是推动者,国民党是破坏者和终结者。

(4)从外界反映而言:两次国共合作都得到了国内人民群众的支持配合,也得到了国际正义力量的欢迎和声援,如第一次国共合作得到了苏俄的指导和扶助,第二次国共合作得到了美国等世界反法西斯国家的赞同和支持。

(5)从历史影响而言:推动革命发展。

二、两次国共合作的不同点

(1)合作的具体背景不同:第一次国共合作发生在波澜壮阔的大革命展开之际,无产阶级、劳苦大众同封建军阀、大资本家的矛盾为社会主要矛盾;第二次国共合作是发生在生死攸关的抗日战争之初,中国与日本帝国主义的民族矛盾为社会主要矛盾。

(2)合作的斗争对象不同:第一次国共合作共同斗争的对象以国内封建军阀即北洋军阀为主,因而以国民革命运动的形式出现;第二次国共合作共同斗争的对象是全面侵华的日本法西斯,因而以民族独立战争的形式出现。

(3)两党的相互地位不同:在第一次国共合作前,国共两党都是较为弱小的党,不是当时中国社会的主导力量,但都是革命党;在第二次国共合作前,国民党掌握着全国的政权,已是执政党,但却是反革命的面目。

共产党通过武装割据只是控制着全国面积不大的根据地,是在野党,并仍是革命党。

(4)两党的结合程度不同:第一次国共合作时,党内合作;第二次国共合作时,党外合作

(5)共产党的成熟程度不同:第一次国共合作时,我党还是一个刚成立不久处于幼年时期的党派,在与国民党合作开展国民革命运动中犯了严重的右倾错误,特别是在发展自己的力量包括军事力量和预防国民党背叛革命方面准备不够,国民党破坏合作关系发动反革命政变后,又犯了极左错误,使党的事业遭受严重挫折;第二次国共合作时,中国共产党已初步成长为比较成熟的马克思主义政党,能够找到并执行正确的路线、方针、政策,在与国民党合作抗日中,既打击了敌人又发展了自己。

(6)对世界的影响程度不同:第一次国共合作主要是在共产国际的指导下,中国共产党影响并联合国民党,引导工农发动国民革命,虽然推翻了封建军阀,但影响主要局限在国内,没有改变世界列强主宰国际秩序的格局;第二次国共合作则使中国成为世界反法西斯统一战线的重要成员,中国战场抗击牵制了大部分日本侵略力量,即以第二次国共合作为主的中华抗日民族统一战线成为第二次世界大战中反法西斯战争的重要组成部分,不但使中国第一次取得了抗击帝国主义侵略的胜利实现民族独立,也影响了整个第二次世界大战的进程,对战后世界格局产生了重大深远的影响。

如果说第一次国共合作使国共两党自身登上了全国政治舞台,那么第二次国共合作则使中华民族登上了世界政治舞台,加快了中国历史接上世界历史潮流而非孤立存在状态的步伐。