人教版高中生物必修三创新实验

- 格式:ppt

- 大小:2.23 MB

- 文档页数:22

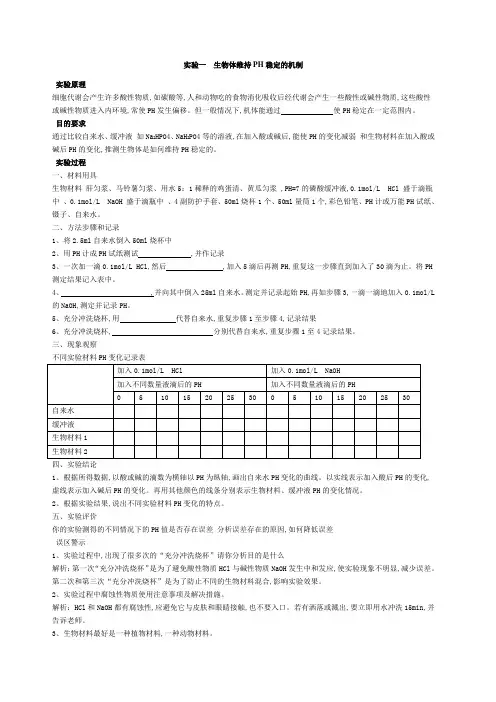

实验一生物体维持PH稳定的机制实验原理细胞代谢会产生许多酸性物质,如碳酸等,人和动物吃的食物消化吸收后经代谢会产生一些酸性或碱性物质,这些酸性或碱性物质进入内环境,常使PH发生偏移。

但一般情况下,机体能通过使PH稳定在一定范围内。

目的要求通过比较自来水、缓冲液如Na2HPO4、NaH2PO4等的溶液,在加入酸或碱后,能使PH的变化减弱和生物材料在加入酸或碱后PH的变化,推测生物体是如何维持PH稳定的。

实验过程一、材料用具生物材料肝匀浆、马铃薯匀浆、用水5:1稀释的鸡蛋清、黄瓜匀浆 ,PH=7的磷酸缓冲液,0.1mol/L HCl 盛于滴瓶中、0.1mol/L NaOH 盛于滴瓶中、4副防护手套、50ml烧杯1个、50ml量筒1个,彩色铅笔、PH计或万能PH试纸、镊子、自来水。

二、方法步骤和记录1、将2.5ml自来水倒入50ml烧杯中2、用PH计成PH试纸测试 ,并作记录3、一次加一滴0.1mol/L HCl,然后 ,加入5滴后再测PH,重复这一步骤直到加入了30滴为止。

将PH 测定结果记入表中。

4、 ,并向其中倒入25ml自来水。

测定并记录起始PH,再如步骤3,一滴一滴地加入0.1mol/L 的NaOH,测定并记录PH。

5、充分冲洗烧杯,用代替自来水,重复步骤1至步骤4,记录结果6、充分冲洗烧杯, 分别代替自来水,重复步骤1至4记录结果。

三、现象观察不同实验材料PH变化记录表四、实验结论1、根据所得数据,以酸或碱的滴数为横轴以PH为纵轴,画出自来水PH变化的曲线。

以实线表示加入酸后PH的变化,虚线表示加入碱后PH的变化。

再用其他颜色的线条分别表示生物材料、缓冲液PH的变化情况。

2、根据实验结果,说出不同实验材料PH变化的特点。

五、实验评价你的实验测得的不同情况下的PH值是否存在误差分析误差存在的原因,如何降低误差误区警示1、实验过程中,出现了很多次的“充分冲洗烧杯”请你分析目的是什么解析:第一次“充分冲洗烧杯”是为了避免酸性物质HCl与碱性物质NaOH发生中和发应,使实验现象不明显,减少误差。

显微注射法2019版高中生物学选择性必修三说,将目的基因导入动物细胞受精卵最常用的方法是“显微注射法”:那么,什么是显微注射法?如何操作?显微注射法是研发最早也是最成熟和应用最广的转基因技术,是指在光学显微镜或解剖镜下,进行手术、解剖和注射等试验操作的技术。

在模式动物和辅助生殖领域,常用的显微操作技术,包括:原核注射、胞质注射、8-cell注射、囊胚注射、四倍体胚胎注射、2-cell 注射和胞质内单精注射(ICSI)等。

在注射的过程中,动物细胞膜也会被刺破。

但因为动物细胞膜良好的弹性和流动性,在细胞膜被刺破以及细胞内注入或者抽取点物质之后,细胞膜还是可以恢复完整的,恢复好的细胞可以继续存活,正常生长。

上述技术的特点,是通过研究配子(精子、卵子和受精卵)、辅助细胞(卵巢或者睾丸支持细胞)和干细胞(多能性或全能性干细胞)等,在细胞或者亚细胞水平,阐明受精和胚胎发育的机制,提供更优的体外培养条件,或者更科学无害的产前诊断方案。

而高中生物学教材中是显微注射重组DNA片段,所以属于原核显微注射技术,它的不足之处是:导入外源基因整合位点和拷贝数无法控制;常导致插入位点附近宿主DNA片段缺失、重组等突变,可造成动物严重的生理缺陷。

尽管如此,由于显微注射技术直接对基因进行操作,整合率较高,因而仍是目前建立转基因动物极为重要的方法(如图)。

原核显微注射技术完成该技术一般过程:将目的样品如重组DNA片段注入小鼠或大鼠的受精卵原核中,选择易于注射的原核,尽量注射在雄原核中(也有资料认为雌原核和雄原核都可以,但看到的资料都是雄原核),注射完毕后,将受精卵或培养至桑葚胚阶段移植入假孕母鼠输卵管内,培养至囊胚期则移植到假孕母鼠子宫,待仔鼠出生后,用PCR方法等方法在染色体及基因水平上进行整合鉴定,筛选整合外源基因的阳性仔鼠。

并通过一定的方法在转录及蛋白质水平上进行表达检测,经检测获得阳性首建鼠。

完成该技术一般步骤:(1)卵细胞固定针和原核注射针的制作;(2)操作盘的制作;(3)在原核注射针中,用微量加样枪加入样品;(4)调整好显微镜、操作臂和微量样品连续注射仪,将固定针和注射针固定在操作臂上,在操作盘中将针尖碰断成小于1μm的斜口,长按Clean键,排出针中可能存在的气泡;(5)原核期胚胎放到操作盘中,开始原核注射,若针断口合适,1-2秒钟即可以看到原核膨胀,1个小时可以注射约100枚原核期胚胎。

生物必修3实验操作总结引言在生物必修3课程中,实验操作是学习生物知识的重要一环。

通过实践操作,学生可以加深对生物理论知识的理解,并培养动手能力和观察实验现象的能力。

本文将总结生物必修3中的实验操作,并对每个实验进行简要的介绍和操作步骤的概述。

实验一:观察和描述小麦根尖的结构在这个实验中,学生将通过显微镜观察和描述小麦根尖细胞的结构。

这个实验旨在让学生了解植物细胞的基本结构。

操作步骤: 1. 取一颗小麦种子放入盛有浸泡过的培养液的培养皿中。

2. 将小麦种子置于显微镜下,调整镜头到最清晰状态。

3. 通过显微镜观察小麦根尖的细胞结构,包括细胞壁、细胞质、细胞核等。

4. 描述观察到的小麦根尖细胞结构,并记录在实验报告中。

实验二:观察种子吸水后的变化这个实验旨在让学生了解种子吸水后的变化过程,以及种子吸水与发芽的关系。

操作步骤: 1. 取一颗豌豆种子放入盛有水的玻璃杯中。

2. 观察种子在水中吸水后的变化,包括种子的体积变化和外观变化。

3. 记录种子吸水前后的变化,并将观察结果记录在实验报告中。

4. 将种子取出并观察种子的内部结构变化。

5. 描述观察到的种子内部结构变化,并记录在实验报告中。

实验三:观察水葫芦叶片的光合作用这个实验旨在让学生通过观察水葫芦叶片的光合作用,了解光合作用的原理和过程。

操作步骤: 1. 取一片水葫芦叶片并放置在盛有一定量水的烧杯中。

2. 将烧杯放在光线充足的地方,观察叶片的变化。

3. 观察叶片颜色的变化,以及是否产生气泡。

4. 停止观察后,将观察到的现象记录在实验报告中。

实验四:观察显微镜下的细胞核与染色体这个实验旨在让学生通过显微镜观察和描述细胞核和染色体的结构与特点。

操作步骤: 1. 取一片洋葱鳞片,并将其剪成薄片后放在盛有溶解了食盐的水中。

2. 将薄片取出并放置在显微镜镜片上,加一滴甘油并盖上另一片镜片。

3. 通过显微镜观察洋葱鳞片细胞核和染色体的结构。

4. 描述观察到的细胞核和染色体的结构,并将观察结果记录在实验报告中。

高中生物创意试验教案

实验目的:通过比较不同温度下白色蚕豆种子的萌发情况,探究温度对种子萌发的影响。

实验材料:

1. 白色蚕豆种子

2. 温水槽

3. 热水浴箱

实验步骤:

1. 将一组白色蚕豆种子分别放入不同温度的温水槽中,如4℃、25℃、37℃、60℃。

2. 记录每组蚕豆种子的萌发情况,包括发芽时间、发芽率、幼苗长势等。

3. 将另一组白色蚕豆种子分别放入对应温度的热水浴箱中,观察其萌发情况,并与温水槽中的结果进行比较。

4. 结果分析:比较不同温度下白色蚕豆种子的萌发情况,分析温度对种子萌发的影响,并总结实验结果。

实验注意事项:

1. 实验过程中注意安全,避免发生意外;

2. 每组实验保持一致的操作条件,如光照、湿度等;

3. 实验结束后及时清理实验器材。

拓展实验:

可以进一步设计实验,研究不同植物种子在不同环境条件下的萌发情况,探究种子对环境的适应能力及影响因素。

高中生物必修三实验(精选2篇)以下是网友分享的关于高中生物必修三实验的资料2篇,希望对您有所帮助,就爱阅读感谢您的支持。

篇一:高中生物实验大总结(必修二、必修三)高中生物实验大总结(必修二、必修三)实验十观察细胞的减数分裂1、目的要求:通过观察蝗虫精母细胞减数分裂固定装片,识别减数分裂不同阶段的染色体的形态、位置和数目,加深对减数分裂过程的理解。

2、材料用具:蝗虫精母细胞减数分裂固定装片,显微镜。

3、方法步骤:(1)在低倍镜下观察蝗虫精母细胞减数分裂固定装片,识别初级精母细胞、次级精母细胞和精细胞。

(2)先在低倍镜下依次找到减数第一次分裂中期、后期和减数第二次分裂中期、后期的细胞,再在高倍镜下仔细观察染色体的形态、位置和数目。

4、讨论:(1)如何判断视野中的一个细胞是处于减数第一次分裂还是减数第二次分裂?(2)减数第一次分裂与减数第二次分裂相比,中期细胞中的染色体的不同点是什么?末期呢?实验十一低温诱导染色体加倍1、原理:用低温处理植物分生组织细胞,能够抑制纺锤体的形成,以致影响染色体被拉向两极,细胞也不能分裂成两个子细胞,于是,植物细胞染色体数目发生变化。

2、方法步骤:(1)洋葱长出约25px左右的不定根时,放入冰箱的低温室内(4℃),诱导培养36h.(2)剪取诱导处理的根尖约0.5~25px,放入卡诺氏液中浸泡0.5~1 h,以固定细胞的形态,然后用体积分数为95%的酒精冲洗2次。

(3)制作装片:解离→漂洗→染色→制片(4)观察,比较:视野中既有正常的二倍体细胞,也有染色体数目发生改变的细胞。

3、讨论:秋水仙素与低温都能诱导染色体数目加倍,这两种方法在原理上有什么相似之处?实验十二调查常见的人类遗传病1、要求:调查的群体应足够大;选取群体中发病率较高的单基因遗传病。

如红绿色盲、白化病、高度近视(600度以上)等。

2、方法:分组调查,汇总数据,统一计算。

3、计算公式:某种遗传病的发病率=某种遗传病的患病人数某种遗传病的被调查人数×100%4、讨论:所调查的遗传病的遗传方式,发病率是否与有关资料相符,分析原因。

高中生物实验必修三教案

实验目的: 通过观察植物在不同光照条件下的氧气释放情况,探究光合作用的影响因素

实验材料: 鲜活水稻叶片、测量气体体积的容器、水、光源、滤纸、碱性溶液

实验步骤:

1. 将水稻叶片浸泡在水中,待其充分吸水后取出,剪成适当大小的块状。

2. 准备两个测量气体体积的容器,其中一个放入水稻叶片碎片,另一个作为空白对照组。

3. 在两个容器中各添加一定量的碱性溶液。

4. 将两个容器放置在光源下,让其在不同光照条件下进行光合作用。

5. 观察并记录每隔一定时间内两个容器中气泡的数量,以及气泡的大小和颜色。

6. 实验结束后,通过比较两个容器中气泡的数量和质量,来判断不同光照条件对光合作用

的影响。

实验注意事项:

1. 实验操作时需小心谨慎,避免碱性溶液溅出造成伤害。

2. 切勿直接盯着光源,以免损伤视力。

3. 每次测量气泡数量时,需确保记录准确,以便后续数据分析。

实验结果分析:

1. 在强光下,氧气释放速度较快,气泡数量较多,气泡颜色较深。

2. 在弱光下,氧气释放速度较慢,气泡数量较少,气泡颜色较浅。

3. 光照条件是影响植物光合作用的重要因素之一,光照越强,光合作用的速率越快。

通过这个实验,同学们可以更直观地了解光合作用的过程和影响因素,同时培养观察、记

录和分析实验数据的能力。

希望大家能够认真参与实验,加深对生物学知识的理解和掌握。

高中生物创新实验教案

实验目的:通过观察果蝇的外表表现,了解基因突变对生物体的影响,引导学生探讨遗传变异与遗传规律。

实验材料:

1. 成体果蝇

2. 果蝇培养基

3. 筷子或昆虫夹

实验步骤:

1. 将果蝇放入果蝇培养基中,保持适宜的温度和湿度环境下培养。

2. 选取具有明显外表特征的果蝇进行观察,如眼色突变、翅膀形态不同等。

3. 使用筷子或昆虫夹将果蝇放入显微镜下观察其外表特征。

4. 记录观察到的基因突变的外表特征,比对正常基因型的果蝇。

5. 分析基因突变对果蝇体态和行为的影响。

实验要点:

1. 实验过程中要注意保持果蝇的生存环境,避免外界干扰造成果蝇死亡。

2. 在观察和记录时要仔细观察果蝇的外表特征,准确记录结果。

3. 引导学生探讨基因突变对果蝇的影响,促进学生对遗传变异和遗传规律的理解和认识。

拓展实验:

1. 利用果蝇杂交观察基因的遗传规律。

2. 利用果蝇进行基因突变的相关研究,探讨果蝇基因组中的基因功能和调控机制。

注意事项:

1. 实验过程中要注意安全,避免果蝇的误伤。

2. 实验结束后要妥善处理果蝇,避免对环境造成污染。

实验评价:

通过本实验,学生可以通过观察果蝇的基因突变外表特征,感受遗传变异的生物学影响,理解遗传规律和基因的功能。

同时,培养学生的观察和记录能力,激发学生对生物遗传学和基因工程的兴趣和探究欲望。

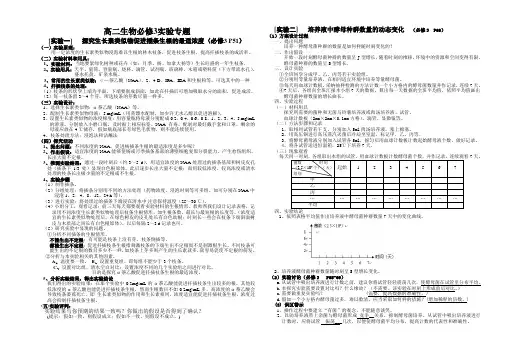

高二生物必修3实验专题[实验一] 探究生长素类似物促进插条生根的最适浓度(必修3 P51)(一)实验原理:用一定浓度的生长素类似物浸泡难以生根的林木枝条,促进枝条生根,提高扦插枝条的成活率。

(二)实验材料和用具:1、实验材料:当地要紧绿化树种或花卉(如:月季、杨、加拿大杨等)生长旺盛的一年生枝条,2、实验用具:天平、量筒、容量瓶、烧杯、滴管、试剂瓶、玻璃棒、木箱或塑料筐(下方带流水孔)、盛水托盘、矿泉水瓶。

3、常用的生长素类似物:α—萘乙酸(NAA)、2,4-D、IPA、IBA和生根粉等,可选其中的一种4、扦插枝条的处理:(1)枝条的形状学上端为平面,下端要削成斜面,如此在扦插后可增加吸取水分的面积,促进成活。

(2)每一枝条留3~4个芽,所选枝条的芽数尽量一样多。

(三)实验设计:1、选择生长素类似物:α-萘乙酸(NAA)等。

2、配制生长素类似物母液:5 mg/mL(用蒸馏水配制,加少许无水乙醇以促进溶解)。

3、设置生长素类似物的浓度梯度:用容量瓶将母液分别配成0.2、0.4、0.6、0.8、1、2、3、4、5 mg/mL的溶液,分别放入小磨口瓶,及时贴上相应标签。

NAA有毒,配制时最好戴手套和口罩。

剩余的母液应放在4 ℃储存,假如瓶底部长有绿色毛状物,则不能连续使用。

4、枝条处理方法:浸泡法和沾蘸法(四)探究活动1、提出问题:不同浓度的NAA,促进杨插条生根的最适浓度是多少呢?2、作出假设:适宜浓度的NAA能够使杨或月季插条基部的薄壁细胞复原分裂能力,产生愈伤组织,长出大量不定根。

3、推测实验结果:通过一段时刻后(约3~5 d),用适宜浓度的NAA处理过的插条基部和树皮皮孔处(插条下1/3处)显现白色根原体,此后逐步长出大量不定根;而用较低浓度、较高浓度或清水处理的枝条长出极少量的不定根或不生根。

4、实验步骤(1)制作插条。

(2)分组处理:将插条分别用不同的方法处理(药物浓度、浸泡时刻等可多组。

高斯草履虫实验原来是这样的三组实验

[日期:2012-02-07] 来源:网络作者:未知[字体:大中小]

今天备课种群数量的变化和群落的结构,一直在思考高斯如何做的实验,真巧,看到了这么一副图,原来他做了这样的三个实验。

接下来,把我简单翻译的写下来,防止以后再看的时候浪费时间。

(其他网友看到的话千万不要信以为真,因为本人的英语水平本来就很差劲。

)“1934-1935年,俄罗斯生态学家高斯做了经典的实验研究三个不同种的草履虫的竞争问题。

开始都单独培养在管中,捕食细菌和酵母菌,另外还有后者的食物燕麦片,也悬浮在管中。

然而,当他把aurelia和c audatum放在一个培养管中,后者总是倾向于消失。

为什么?他发现前者生长速度是后者的6倍,更加有利于利用有限的资源。

他提出竞争排

斥:如果两个物种竞争有限的资源,利用资源更有利的物种将会排斥另一个,没有两个物种当资源有限时在相同的生态位能共存。

接下来,他把上次被打败了的草履虫和另外的第三种bursaria放在一起,他希望这两个物种也会竞争有限的细菌食物,一个会胜出。

但是,没有发生这种事情。

反而是都活下来了;草履虫们发现了一个方法分割食物资源。

怎么做的呢?培养管的上层氧气浓度和细菌的密度都很高,caudatum占据了这个位置,因为它更加有能力捕食细菌;然而,在底层,氧气浓度低适合酵母菌的生活,bursaria更有能力捕食酵母菌。

由于这两个物种的生态位重叠的不是太多,因此都活了下来。

但是,竞争仍旧对参与者施加了负面效应:当没有竞争的时候,二者的密度是有竞争时候的三倍还要多。

”

∙ 2

∙顶一下。

高中生物实验创新模型教案

实验目的:通过搭建一个简单的植物光合作用模型,让学生了解植物光合作用的过程及原理,并培养学生的创新思维和实验操作能力。

实验材料:

1. 小型透明玻璃罐

2. 植物叶片

3. 水

4. 碳酸氢钠

5. 蚊香或蜡烛

6. 黑色卡纸

7. 剪刀

8. 黑色胶带

实验步骤:

1. 将透明玻璃罐中装满水,加入少量碳酸氢钠,用来提供二氧化碳。

2. 将植物叶片放入玻璃罐中,确保叶片完全浸泡在水中。

3. 在玻璃罐的顶部用黑色卡纸盖住一部分,留出一小部分露出来。

4. 点燃蚊香或蜡烛,将其放在玻璃罐的一侧,使其产生二氧化碳。

5. 使用黑色胶带将底部封闭,确保玻璃罐内没有漏气。

6. 将玻璃罐放在光照充足的地方,观察植物叶片的变化。

实验原理:植物光合作用是植物利用光能合成有机物质的过程。

在光照下,植物叶片吸收二氧化碳和水,通过光合作用产生氧气和葡萄糖。

通过本实验模型,可以观察到植物因光合作用产生氧气的现象。

实验总结:通过这个实验,学生可以更直观地了解植物光合作用的过程和原理,培养他们实验操作能力和创新思维。

同时,学生也可以通过自己的创新和改进,进一步完善这个实验模型,让其更加生动和有趣。

高中生物创意试验教案范文

实验目的:通过观察酵母在不同条件下发酵产生气体的现象,了解发酵过程及其产物的特点。

实验材料:

- 酵母

- 糖

- 温水

- 烧杯

- 气球

实验步骤:

1. 将适量的温水倒入烧杯中,加入少量的酵母和糖,混合均匀。

2. 将气球套在烧杯口,使气球处于自然状态。

3. 观察烧杯中混合物在一定时间内的变化,注意观察气球是否膨胀。

4. 分别在室温和加热后再次观察气球的变化。

实验过程中应注意:

1. 实验过程中要小心操作,避免受伤。

2. 观察时要保持安静,不可随意触碰实验器材。

3. 小心烧杯中的液体可能是热的,避免烫伤。

实验结果:

在观察过程中,可以看到酵母和糖在温水中发酵产生气体,气体通过烧杯口进入气球,导致气球膨胀。

在加热的情况下,气球膨胀更为明显。

实验分析:

通过实验可以发现,酵母在一定条件下可以进行发酵产生气体,这是因为酵母中的酵素能够分解糖类,产生二氧化碳等气体。

加热后,酵母的活性增加,发酵速度加快,产生的气体也更多。

思考问题:

1. 酵母发酵产生的气体是什么?

2. 酵母在不同条件下发酵的速度会有何变化?

3. 除了热力酵母外,还有其他类型的酵母吗?

实验总结:

通过这个实验,我们能够观察到酵母发酵产生气体的过程,了解到不同条件下酵母发酵的特点,同时也增加了对发酵过程和产物的了解。

希望同学们通过这个实验,对生物中的发酵过程有更深入的认识。

人教版高中生物必修三实验《促胰液素的发现》教学设计神经反射的可能性之后,科学家们开始思考其他可能的调节机制。

在20世纪初期,一些研究表明,体液调节可能是促胰液素分泌的重要机制。

这一假说认为,促胰液素是由小肠和胃壁细胞分泌的一种激素,可以直接作用于胰腺,促进胰液的分泌。

五)实验验证如何证明促胰液素是通过体液调节的?为了验证这一假说,科学家们进行了一系列实验。

其中一个实验是将小肠和胃壁细胞制成滤液,注射到健康狗的体内,观察胰液分泌的情况。

实验结果显示,注射后胰液分泌明显增加,证明了促胰液素是通过体液调节的。

六)意义促胰液素的发现对人类的健康有着重要的意义。

它不仅可以帮助人们更好地理解消化系统的工作原理,还可以为胰腺疾病的治疗提供新思路。

同时,促胰液素的发现也展示了科学家在科学探索中的科学思维和科学方法,以及科学态度和科学精神对科学发现的重要作用。

黏膜受到神经刺激而产生的反射作用,而非化学反射作用。

斯他林和___的实验方案是为了验证这个新现象,即化学反射。

他们设计了一系列实验步骤,包括将生长发育相近的小狗分为甲、乙两组,然后剪下各自的一段小肠并刮下黏膜,将甲组狗刮下的小肠黏膜加入适量生理盐水和砂子,充分研磨过滤制成提取液,将乙组狗刮下的小肠黏膜加入适量稀盐酸和砂子,充分研磨过滤制成提取液,并将适量提取液通过静脉注射分别回注到相应狗的血液中。

他们预测实验结果是,如果乙组狗胰液分泌量明显多于甲组狗,说明小肠黏膜在盐酸刺激下,的确产生促进胰液分泌的物质。

否则则不能说明这一点。

实验结果证实了他们的设想,促胰液素被发现,这是生理学史上一个伟大的发现。

___和___的实验方案挑战了当时流行的“神经论”思想,他们深信切除神经是完全的,于是大胆跳出“神经反射”这个传统概念的框框,设想这可能是一个新现象——“化学反射”。

这个新现象被证实后,促胰液素的发现成为生理学史上一个伟大的发现。

___默受到“神经论”思想的束缚,想方设法把实验结果向“神经论”靠拢,坚持认为是因为小肠黏膜受到神经刺激而产生的反射作用,而非化学反射作用。

人教版高中生物选修三《探究.实践制作果酒和果醋》实验改进与创新一、教学分析1.教材分析“探究.实践制作果酒和果醋”是人民教育出版社高中生物选择性必修 3 生物技术与工程第1章发酵工程第1节传统发酵技术的应用的“探究实践”的内容,学生在亲自制作果酒和果醋的过程中,发现问题并利用生活中的材料去改进实验器材,获得操作更简便,品质更好的果酒、果醋。

2.学情分析通过必修1的学习,学生对于酵母菌细胞呼吸的方式已掌握得比较清楚,掌握制作果酒和果醋的基本操作方法比较容易。

学生大多数思维敏捷,具有强烈的求知欲望,课外知识丰富,对问题的思考有一定的深度,具备一定的自主学习能力。

但发现问题的能力和创新意识还有待提高,因此教师应适时进行引导。

3.教学目标(1)生命观念掌握发酵作用的基本原理和方法。

学会制作果酒、果醋的实际操作技能。

(2)科学思维通过对原有实验的改进培养创造性思维、批判性思维。

(3)科学探究培养科学探究精神;领悟“设计实验、交流讨论”等科学探究方法。

(4)社会责任认同我国古代劳动人民的智慧,激发学生的民族自豪感,并尝试改善工业生产体系。

二、教材实验的局限性1.实验材料及仪器:青提葡萄、安琪牌果酒专用酵母菌、巴氏醋杆菌CGMCC1.41、果酒发酵罐、果酒发酵罐、单向阀、橡胶塞、止水夹、空气泵、流量控制器、无菌过滤器、智能数字实验盘、玻璃管若干、橡胶管若干、酒精传感器、PH传感器。

2.实验步骤:(1)通气和排气:课本实验装置如图1:通气:果醋发酵时用橡皮球供氧或直接用纱布封口,不能保证泵入的空气是无菌的。

排气:排气口与外界相通,易导致杂菌污染。

带盖的瓶子排气不及时,易造成发酵罐爆炸。

(2)温度控制:发酵过程在室温下进行,不能保证果酒发酵和果醋发酵在各自的最佳发酵温度下进行。

3.实验结果(1)产物的检测采用闻酒味、闻醋味的检测方法,具有个人主观性,检测结果不可靠。

(2)产物的检测方式只能定性不能定量。

三、实验设计及优化1.实验材料的改进现行各版本教材中,此实验的材料大多选用葡萄。

高中生物最有趣的实验教案

实验目的:通过观察制备的细胞预备片在偏振光下的形态变化,加深学生对细胞结构和功

能的理解和认识。

实验材料:

1. 动植物细胞预备片

2. 偏振光显微镜

3. 偏振片

4. 显微镜玻片

5. 蒸馏水

6. 酒精灯、草酸铊溶液、丝染液

7. 酒精棉球、手套等。

实验步骤:

1. 制备动植物细胞预备片:分别应用草酸铊和丝染液染色后,制备好动植物细胞预备片。

2. 将细胞预备片置于偏振光显微镜平台上,并安装偏振片。

3. 在适当的放大倍率下观察细胞预备片。

学生可观察到在偏振光下,细胞内各种结构的形

态和颜色变化。

4. 让学生观察比较不同类型细胞在偏振光下的差异,例如动植物细胞的形态和结构变化。

5. 引导学生根据观察结果,讨论细胞结构和功能之间的联系和作用。

实验注意事项:

1. 实验中应注意安全,避免使用过多荧光染料和强光刺激眼睛。

2. 学生在操作显微镜时需注意轻拿轻放,避免损坏设备。

3. 提醒学生注意个人卫生和实验室环境的清洁卫生。

拓展实验建议:

1. 可以让学生尝试制备自己感兴趣的其他细胞类型的预备片,并观察其在偏振光下的变化。

2. 学生可以探讨其他光学技术对细胞的观察和研究的应用,如共聚焦显微镜、超分辨显微

镜等。

3. 鼓励学生参与细胞实验设计和数据分析,培养其科学研究能力和创新思维。

这个实验可以帮助学生在实践中深入理解生物细胞的结构和功能,培养他们的实验操作能力和科学精神,是一份富有趣味和教育意义的高中生物实验教案。

高中生物必修三实验一:模拟尿糖的检测目的:学会尿糖的检测方法、检查“尿样”中是否含有葡萄糖。

1、取样:正常人的尿液和糖尿病患者的尿液2、检测方法:斐林试剂(水浴加热)或班氏试剂或尿糖试纸3、结果:(用斐林试剂检测)试管内发生出现砖红色沉淀的是糖尿病患者的尿液,未出现砖红色沉淀的是正常人的尿液。

4、分析:因为糖尿病患者的尿液中含有还原糖,与斐林试剂发生反应产生砖红色沉淀,而正常人尿液中无还原糖,所以没有发生反应。

班氏试剂:①在40ML水中加入85ML柠檬酸钠和50g无水碳酸钠,形成柠檬酸钠――Na2CO3溶液。

②在50ML热水中加入8.5g无水CuSO4制成CuSO4溶液,③把CuSO4溶液倒入柠檬酸钠――Na2CO3溶液中,边加边搅拌,如有沉淀可过滤。

班氏试剂同斐林试剂一样,同还原糖反应,生成砖红色沉淀。

优点:1,班氏试剂可长期保存,不必现配现用,柠檬酸钠――Na2CO3为缓冲对,产生的OH-有限,2,碱性比斐林试剂弱,灵敏度高,干扰因素少,实际应用更多。

高中生物必修三实验二:探究水族箱(或鱼缸)中群落的演替要求:(1)水族箱必须是密封的,且是透明的,放置于室内通风、光线良好的地方,但要避免阳光直接照射。

(2)组成成分:非生物成分、生产者、消费者和分解者(3)各生物成分的数量不宜过多,以免破坏食物链实验目的:设计一个生态缸,观察这一人工生态系统中群落的演替情况实验原理:在有限的空间内,依据生态系统的原理,将生态系统具有的成分进行组织,构建一个人工微型生态系统是可能的。

但同时,这个人工生态系统的稳定性是有条件的,也可能是短暂的,它会发生群落的演替。

步骤:(1)按100cm×70cm×50cm的标准制作生态缸框架。

(2)在生态缸内底部铺垫花土和沙土,花土在下面,一边高,一边低;沙土在上面,沙土层厚5~10cm。

在缸内的低处倒入水。

(3)将采集或购买的动物和植物放在生态缸中。

(注意:动物的个体不要太大,数量不要太多)(4) 封上生态箱盖。