中国建筑藻井

- 格式:ppt

- 大小:7.65 MB

- 文档页数:29

中国古代建筑博物馆藻井介绍

藻井是中国古建筑中最具特色的一种装饰。

它的形状类似于井,上面用砖石雕饰各种图案花纹,也有的做成方形或圆形。

藻井的中心是空的,所以藻井又叫“空井”。

藻井在中国古代建筑中起着非常重要的作用。

据文献记载,“藻井”一词最早见于《周礼·考工记》,但并没有提到它具体是什么样子的。

直到宋代才出现了“藻井”的正式称呼。

《营造法式》中说:“凡作宫室,必先造藻井,以界内外”。

由于当时社会上普遍流行一种“天圆地方”的思想,因此它就成为宫室、大殿、佛塔、寺庙等建筑装饰的重点。

至明清两代,藻井就被列入了皇家建筑专用的装饰构件之中。

在中国古代建筑中,最大的藻井是北京故宫太和殿上的“万岁山”藻井,高达27米,直径达1.35米。

在杭州西湖雷峰塔上也有藻井。

宋代诗人苏轼曾在《和子瞻题雷峰塔下》中写到:“欲知千古灵符事,尽在东南第一峰”。

藻井有多种类型:一种是以砖、石、瓦等为材料做成的方形和圆形;另一种是以木材为材料做成的“井筒”形;还有一种是在井筒上装饰图案纹样。

—— 1 —1 —。

藻井:是一种高级的天花,一般用在殿堂明间的正中,如帝王御座之上,神佛像座之上,形式有方,矩形,八角,圆形,斗四,斗八等。

平棊(棋)在木框间放较大的木板,板下施彩绘或贴以有彩色图案的纸这种形式在宋代成为平棊,后代沿用较多。

一般居民用竹,高梁杆等轻材料作框架,然后糊纸。

平闇(暗)为了部露出建筑的梁架,常再梁下用天花枋组成木框,框内放置密且小的木方格,见佛光寺大殿和辽独乐寺观音阁。

窗支摘窗:支窗是可以支撑的窗,摘窗是可以取下的窗,后来合在一起使用,所以叫支摘窗.漏窗:应用于住宅,园林中的亭,廊,围墙等处。

窗孔形状有方,圆,六角,八角,扇面等多种形式,再以瓦,薄砖,木竹片和泥灰等几何图案或动植物形象的窗棂。

罩多用于室内,是用硬木浮雕或透雕成几何图案或缠交的动植物,神话故事等,在室内起着隔断空间和装饰的作用。

槅扇由边梃和抹头组成,分为花心和群版二部。

版门棋盘版门:先以边梃上下抹头组成边框,框内置横幅若干,后在框的一面钉板,四面平齐不起线脚。

镜面版门:门扇不用木框,完全用厚木板拼合,背面再用横木联系。

抱厦由两个九脊殿丁字相交,插入部分叫抱厦。

十字相交的叫十字脊。

(正定隆兴寺)溜金斗拱多用于宫殿,庙宇,外跳与一般平身科相同,内跳用斜上菊花头,六分头搭在金主内额上,与外跳构件不发生联系,完全不起结构作用。

箚(扎)牵一般用于乳袱之上,仅长一架,布承重,固定桁的位置。

平梁一道梁椽袱,是梁架最上一层的梁。

清代称为太平梁月梁经过艺术加工的梁,凡有平棊的殿堂,月梁都明露在平棊之下,只负荷平棊荷载。

梁高呈弧形,梁底略向上凹,梁侧常做成琴面并饰依雕刻,外观秀巧。

乳袱两椽袱。

梁首放在铺作上,梁尾一端插入内柱柱身,但也有两头斗放在铺作上的。

草袱是在平棊以上,未颈艺术加工的,实际负荷屋盖重量的梁。

明袱露在外面,由下面可以看见的梁袱,与草袱相对。

平坐在阁层(除一层)在其下层梁(或斗拱)上先立较短的柱和梁,额,斗拱,作为各层的基座,以承托各层的屋身。

藻井是我国古代建筑中的一种特殊的装饰形式,它具有独特的设计美学和数学原理。

藻井的设计理念源自对宇宙和自然的观察和理解,同时也体现了我国古代建筑师对几何学和数学的精湛运用。

在我国古代建筑中,藻井广泛应用于宫殿、庙宇和寺庙等建筑中,作为建筑装饰的重要组成部分,展现了我国古代建筑师对数学、几何学和审美的深刻理解和运用。

1. 藻井的形式与设计藻井是我国古代建筑中一种装饰性非常强的结构,它通常用于天花板的装饰。

藻井的形式多样,主要有方形、圆形和多边形等形式。

在藻井的设计中,建筑师们通常会结合建筑的整体风格和主题,运用几何学的原理和技巧,设计出精美独特的藻井图案。

藻井的设计不仅考虑了建筑的审美效果,更融入了数学与几何学的精密计算,展现了我国古代建筑师对数学和美学的高超造诣。

2. 藻井与数学原理的结合藻井的设计不仅体现了建筑师对美学的追求,更融入了对数学原理的精准运用。

在藻井的设计过程中,建筑师们需要运用几何学中的诸多原理和技巧,比如对称性、比例关系、图案重复等,来设计出符合建筑整体结构的藻井图案。

而在藻井的具体制作过程中,更需要精确的数学计算和几何测量,以确保藻井的图案和结构准确无误。

这种将数学原理与建筑艺术相结合的设计理念,体现了我国古代建筑师对数学和美学的高度融合。

3. 个人观点与总结我国古代建筑形式藻井的设计与数学原理的结合,展现了我国古代建筑师在美学与数学之间的高超造诣和深刻理解。

藻井不仅是建筑装饰中的重要组成部分,更是对我国古代文化与艺术的深刻体现。

通过对藻井的研究与了解,我们可以更深入地理解我国古代建筑师对数学与美学的精湛应用,以及他们对宇宙和自然的深刻观察和理解。

我国古代建筑形式藻井的设计与数学原理的结合,不仅展现了我国古代建筑的独特魅力,更体现了我国古代文化中数学与审美的深厚内涵。

对藻井的深入研究,可拓展我们对我国古代建筑美学与文化的理解,同时也为我们在当今建筑设计与艺术创作中,提供了宝贵的启示与借鉴。

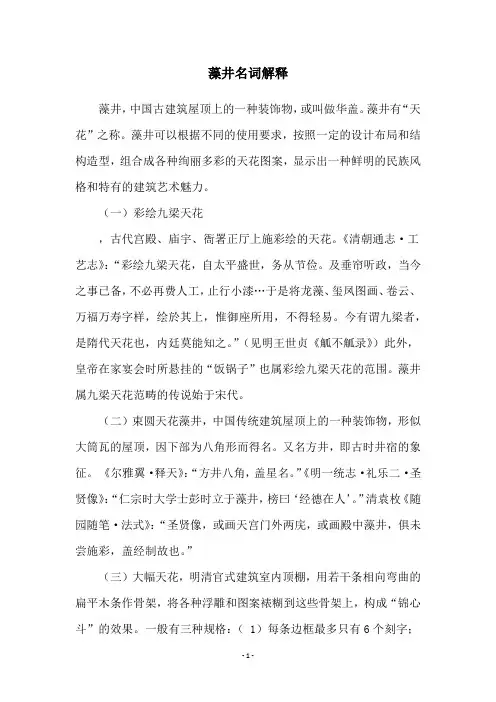

古建中国-开启建筑+互联网+文化的新纪元!藻井:中国古建筑中不可或缺的至美元素藻井,是中国古建筑中不可或缺的至美元素,类比今天的“天花板”,天花是古代遮蔽室内顶部的建筑构件,既有装饰作用,亦可防止室内上方的灰尘落下。

而藻井,则是建筑内呈穹窿状的天花。

随着佛教的传入,藻井作为穹顶上的符号,一直在述说着不同时代的宗教文化,具有一种“从人间通向天庭”的象征意义。

既是如此,这样的构件通常也只能用于最尊贵的建筑物,或在寺庙佛像上方,或在宫殿中帝王宝座的上方,就如同天界诸神在人间的化身。

唐朝时,就曾明确规定,非王公之居,不得施重拱藻井。

即便到了宋代,这种限度已经大大放开,但还是规定“六品以上宅舍,许做乌头门,凡民庶家不得施重拱,藻井及五色文采为饰。

”进入明清,紫禁城中的奉天殿、太和殿中的藻井上,悬吊的乾元镜则直接地警告乱臣贼子,不要以身犯险,违抗天意。

不难推测出,那些心中有信仰的人,常会把最美的纹饰献给藻井,而那些位高权重者,则会通过巨大精美的藻井来显示自己的身份地位,增加威望。

藻井之所以称之为“藻井”,是因为人类自从发现了火之后,深知火的好处,但也了解到了火的威力之大。

而中国古代建筑多为木质结构,一旦发生火灾,后果难以预估。

据《风俗通》记载:“今殿作天井。

井者,东井之像也。

”东井即井宿(二十八宿中的一宿),古人认为它是主水的,而在殿堂、楼阁高处作井,同时装饰藻类水生植物,就能压制火魔,以保护建筑物的安全。

于是,这也便有了藻井的另一个叫法“覆海”,宋朝时,人们藉此认为:在屋顶上置有浩浩淼淼的海水,自然是任何火都烧不起来的。

然而,随着一代代的发展,越来越多的能工巧匠在藻井中,挖掘出了其对建筑的装饰作用,于是这个最初为避免火灾的物件,最终演变成了装饰构件。

直到后来,彻底丧失了防火功能——藻井的做工越来越繁复,层层叠加的结构使得藻井表面面积很大,加上它处于屋内最高处,通风性能极好,结合周围的墙壁、屋顶上覆盖的陶瓦等围护材料,则恰好圈成一副“炉膛”,成为发生火灾时,最危险的着火点之一。

藻井名词解释藻井,中国古建筑屋顶上的一种装饰物,或叫做华盖。

藻井有“天花”之称。

藻井可以根据不同的使用要求,按照一定的设计布局和结构造型,组合成各种绚丽多彩的天花图案,显示出一种鲜明的民族风格和特有的建筑艺术魅力。

(一)彩绘九梁天花,古代宫殿、庙宇、衙署正厅上施彩绘的天花。

《清朝通志·工艺志》:“彩绘九梁天花,自太平盛世,务从节俭。

及垂帘听政,当今之事已备,不必再费人工,止行小漆…于是将龙藻、玺凤图画、卷云、万福万寿字样,绘於其上,惟御座所用,不得轻易。

今有谓九梁者,是隋代天花也,内廷莫能知之。

”(见明王世贞《觚不觚录》)此外,皇帝在家宴会时所悬挂的“饭锅子”也属彩绘九梁天花的范围。

藻井属九梁天花范畴的传说始于宋代。

(二)束圆天花藻井,中国传统建筑屋顶上的一种装饰物,形似大筒瓦的屋顶,因下部为八角形而得名。

又名方井,即古时井宿的象征。

《尔雅翼·释天》:“方井八角,盖星名。

”《明一统志·礼乐二·圣贤像》:“仁宗时大学士彭时立于藻井,榜曰‘经德在人’。

”清袁枚《随园随笔·法式》:“圣贤像,或画天宫门外两庑,或画殿中藻井,俱未尝施彩,盖经制故也。

”(三)大幅天花,明清官式建筑室内顶棚,用若干条相向弯曲的扁平木条作骨架,将各种浮雕和图案裱糊到这些骨架上,构成“锦心斗”的效果。

一般有三种规格:( 1)每条边框最多只有6个刻字;( 2)一律以“回”字型镶边,无边框;( 3)框外有宽边,刻满诗文。

清初曾把“锦心斗”视为异物,康熙年间恢复其名,并赐给两江总督、江苏巡抚等高级官员。

乾隆以后则专门悬挂于皇帝书房和寝宫。

这种天花属圆形,两端略小,且往往不加雕饰,只在横梁上涂刷桐油,表面光洁平整。

乾隆时对它极为重视,常请有才华的书法家题诗题字。

现存的圆形天花约200余幅,分别悬挂于内廷几十座宫殿的书房和寝宫。

(四)小幅天花,清代官式建筑室内顶棚,由若干短小木条做骨架,上覆布板组成。

故宫藻井介绍

藻井,俗称“井口”。

是中国古建筑屋顶上的一种特殊藻井

装饰,用于遮挡屋檐上的雨水,通常成圆形或半圆形。

故宫的藻

井设计既要考虑其实用性,又要反映中国古代的建筑风格和文化

艺术特色。

故宫藻井与一般古建筑上的藻井不同,它不是以单纯的“方”来组成,而是以“圆”为基础,通过各种几何图形来组成。

它还

利用了图案化、装饰化的表现手法,使藻井有了生命。

故宫里的

藻井色彩华丽、富丽堂皇、金碧辉煌,既体现了皇家建筑的辉煌

气派,又显现出典雅古朴的建筑风格。

故宫里有各种精美的藻井,其中最具有代表性的要数北海公园所建的佛光寺中的“五方佛”

藻井了。

“五方佛”是一座八角形上细下大、上小下大、四边呈

半圆形的巨型井式建筑,直径达3米左右。

顶部是一个方形塔式

图案。

佛光寺五方佛造型独特,做工精细,上面四个小龛分别供

奉着释迦牟尼、药师、弥勒和观音四位菩萨。

其中最大的那尊菩

萨像高约15米,造型生动逼真,栩栩如生。

—— 1 —1 —。

藻井的意思藻井(zǎo jǐng),又称藻井板,是一种古代建筑中常见的装饰构件,通常位于屋顶的中心位置。

它是我国传统建筑中的一项重要文化遗产,具有独特的艺术价值和历史意义。

藻井的形状独特,主要由藻和井两部分组成。

藻是指藻饰或花纹,井则是指井形的洞口。

藻井最早见于东汉时期,其出现可以追溯到更早的木构建筑时代。

它起初是一种用于屋顶通风和排水的功能构件,随后逐渐演变成一种具有装饰性的建筑元素。

藻井通常由木材制成,有的还会使用石材、砖瓦等材料进行装饰。

藻井在古代建筑中有多种形状和样式。

常见的藻井有圆形藻井、方形藻井和六角形藻井等。

圆形藻井通常被用于寺庙和宫殿等重要建筑,方形藻井则较为普遍,多见于民居和一般建筑。

藻井的样式也多种多样,有的以植物花卉为主题,有的以动物和神话传说的形象为主题。

这些以藻饰和花纹为基础的设计,不仅美观而且具有一定的象征意义,常常反映了当时社会文化的特点和审美观念。

藻井在古代建筑中起到了几个重要的功能和作用。

首先,它是屋顶的重要组成部分,能够起到防水和排水的作用。

其次,藻井为建筑物提供了良好的通风和空气流动,有效地调节了室内的温度和湿度。

此外,藻井还能起到隔热和隔音的作用,使建筑内部更加宜居舒适。

此外,藻井也被用作装饰性的建筑元素,可以提升建筑物的整体美观度。

除了以上的功能和作用,藻井还承载了一定的宗教和文化意义。

在古代建筑中,藻井常常被用于布置宗教场所,如寺庙和神庙等。

它不仅是宗教仪式的核心,同时也是信仰和崇拜的象征。

藻井内的花纹和图案往往具有宗教涵义,能够让信徒们感受到宗教的力量和神圣的氛围。

藻井在中国传统建筑中的应用非常广泛,几乎可以在各个历史时期和地区的建筑中找到。

它不仅是古代建筑的一部分,也是中国建筑文化的重要组成部分。

藻井作为一种具有独特形式和内涵的建筑元素,可以帮助我们更好地了解中国古代建筑的发展和演变过程。

同时,它也是中国传统建筑文化的珍贵遗产,有着不可替代的历史和艺术价值。

中国古建筑——藻井(藻井知识大全)古时的天花板,可从人间,通向苍穹。

穹然高起,如伞如盖,犹如覆斗,悬于室内天顶,这就是——藻井。

古时建筑,大都是木质结构。

火克木,井中有水,水火相克,为了压伏火魔,古人就在殿堂楼阁最高处作井,以祈天祐。

中国古代建筑以木结构建筑为主,防火成为头等大事。

据《风俗通》记载:“今殿作天井。

井者,东井之像也。

菱,水中之物。

皆所以厌火也。

”东井即井宿,二十八宿中的一宿,古人认为是主水的,在殿堂、楼阁最高处作井,同时装饰以荷、菱、莲等藻类水生植物,都是希望能借以压伏火魔的作祟。

中国古人对自然和自然现象都怀着敬畏之心加以崇拜,所以提倡“天人合一”,讲究效法自然,推崇的“天圆地方”原则,是对这种宇宙观的一种特殊注解。

同样,为了表现出对天的敬畏和崇拜,古人也给室内时的“天” 给予了特别重视,中国古代建筑中出现了“穹然高起,如伞如盖”的建筑内部装饰藻井。

藻井的造型上圆下方,正符合中国古代“天圆地方”的宇宙观。

因此,藻井就有了象征“天”的意味,就像西方教堂建筑中的穹窿顶代表上苍一样,中国建筑内的藻井也是就表天体的缩影。

藻井同时也是中国封建等级制度的标志,只有在最尊贵的建筑中才能使用藻井,象征着封建社会等级尊卑。

主要分布在皇家宫殿(故宫)、敕建敕封寺庙、陵寝碑亭。

一般位于室内佛像、君主座位的上方,呈伞盖形,由细密的斗拱承托,象征天宇的崇高,藻井上一般都有彩画、浮雕。

藻井的按其型制可分为四类:①圆形藻井:色彩绚丽,造型精美,极具观赏价值。

②四方形藻井:增加了藻井纹样的多层次变化。

③八卦形藻井:八边形,且层叠层数增加。

④椭圆螺旋形藻井藻井结构相互交错,层层叠加的穹隆式结构,由下至上逐渐收缩成螺旋形藻井。

宫殿中的藻井无疑是统御帝国的天子与上天沟通、谋求认可的通路。

明清两代紫禁城奉天殿/皇极殿/太和殿藻井中悬吊的轩辕镜就很直接的警告任何乱臣贼子:不要以身违抗天意。

寺庙、道观中的藻井,则体现著天界诸神佛与其在人间的化身——造像之间的联系。

【城市建筑研究】一、中国传统建筑中藻井的起源与发展(一)藻井的含义与起源天花是位于建筑物顶端的一个构件,而在建筑物室内的正上方呈伞状的天花就叫做“藻井”,每一个方格称为一井,在这一井上又用图案、花纹、彩画、雕刻来加以装饰。

中国古人对与大自然一直都怀着敬畏和崇拜之心,提倡“天人合一”,推崇“天圆地方”。

对于建筑室内的“天”,古人也一样给予崇拜和敬畏之心。

古人穴居时,在住宅顶上开洞来采光、上下流通,据《礼记》记载,它的外形类似凹陷进去的一口井,在这个“井”里加以藻文饰样,并称之为藻井。

这是藻井最早的由来。

(二)藻井的发展随着中国建筑装饰技术的社会的成长,人民的生活水准和审美观念也逐步提升,同时,受我国历史上的民族大融合、宗教的影响,藻井的形制逐渐华丽,演变的过程一般分为四个阶段:初始期、发展期、定型期和繁荣期。

藻井萌芽于我国先秦时期。

在前面起源中提到过古人穴居时因需满足生活需求,在顶上开洞采光。

从功能出发,我们将穴居凿顶作为藻井结构的雏形;从结构上看,藻井结构源于“霤”式结构,在《六书正义》中有所记载。

先秦时期条件有限,藻井在这一时期局限于满足功能需求。

在汉代之前,对于藻井只有文字记载,没有实物存留,从东汉张衡所著的《西京赋》中我们可以看到藻井已经基本形成,并且是汉代宫室中常用的构件。

到了魏晋南北朝时期,藻井在继承汉代的基础上推陈出新,由于此时中西方文化的相互交融,受西方文化尤其是西域佛教文化影响,将一些带有宗教色彩的装饰纹样加入中国传统藻井装饰中。

隋唐时期,政治、经济、文化空前发展,封建等级观念导致建筑等级意识逐渐强烈,只有宫殿这类等级较高的建筑才允许用藻井装饰,藻井装饰成为皇家专用,平民甚至其他达官贵人都不得采用。

同时,藻井形式打破传统,走向庄重、华丽、奢华。

到了宋代,藻井就进入了定型期,宋代的《营造法式》中对藻井的结构形式和制作方式有了详细的记载和明确的规定,藻井发展得更为成熟。

到了明清时期,藻井已经发展得相当成熟,无论是结构、形式、造型还是装饰手法都已经十分细致,更加富丽堂皇,更加精妙绝伦,藻井迎来了第二次发展的巅峰。