吴昌硕临石鼓文

- 格式:pdf

- 大小:13.50 MB

- 文档页数:38

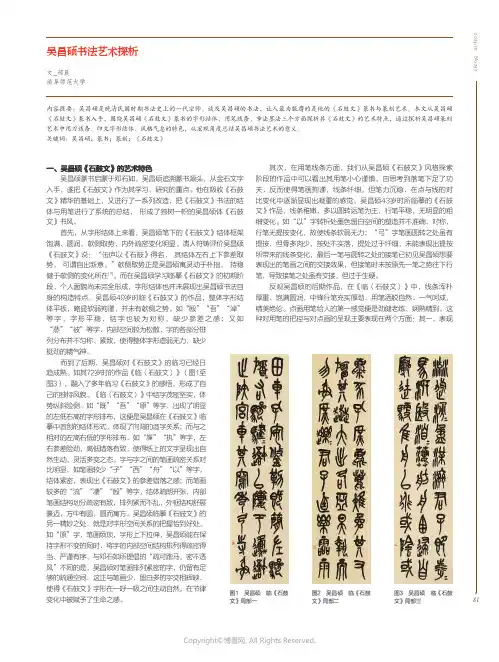

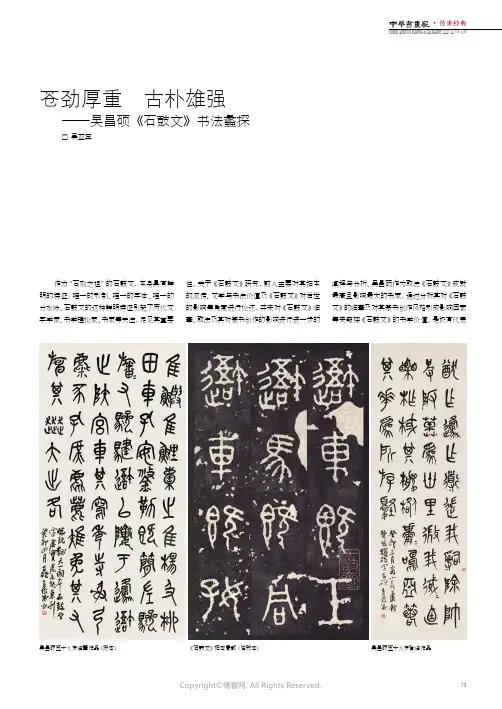

812023/07 No.257一、吴昌硕《石鼓文》的艺术特色吴昌硕篆书启蒙于邓石如。

吴昌硕追溯篆书源头,从金石文字入手,遂把《石鼓文》作为其学习、研究的重点。

他在吸收《石鼓文》精华的基础上,又进行了一系列改造,把《石鼓文》书法的结体与用笔进行了系统的总结, 形成了独树一帜的吴昌硕体《石鼓文》书风。

首先,从字形结体上来看,吴昌硕笔下的《石鼓文》结体框架饱满、圆润,欹侧取势,内外疏密变化明显。

清人符铸评价吴昌硕《石鼓文》说:“缶庐以《石鼓》得名, 其结体左右上下参差取势, 可谓自出新意。

”欹侧取势正是吴昌硕寓灵动于朴拙、 持稳健于欹侧的变化所在[1]。

而在吴昌硕学习临摹《石鼓文》的初期阶段,个人面貌尚未完全形成,字形结体也并未展现出吴昌硕书法自身的构造特点。

吴昌硕49岁时临《石鼓文》的作品,整体字形结体平板,略显软弱拘谨,并未有欹侧之势。

如“殹”“吾”“淖”等字,字形平稳,结字也较为对称,缺少参差之感;又如“蒸”“彼”等字,内部空间较为松散,字的各部分排列分布并不匀称、紧致,使得整体字形虚弱无力,缺少挺劲的精气神。

而到了后期,吴昌硕对《石鼓文》的临习已经日趋成熟。

如其72岁时的作品《临〈石鼓文〉》(图1至图3),融入了多年临习《石鼓文》的感悟,形成了自己的独特风貌。

《临〈石鼓文〉》中结字茂密坚实,体势纵斜险侧。

如“既”“吾”“原”等字,出现了明显的左低右高的字形排布,这便是吴昌硕在《石鼓文》临摹中首创的结体形式,体现了向背的造字关系;而与之相对的左高右低的字形排布,如“㫎”“执”等字,左右参差险劲,高低错落有致,使得纸上的文字呈现出自然生动、灵活多变之态。

字与字之间的笔画疏密关系对比明显。

如笔画较少“子”“西”“舟”“以”等字,结体紧密,表现出《石鼓文》的参差错落之感;而笔画较多的“流”“凄”“殹”等字,结体疏朗开张,内部笔画结构划分疏密有致,排列紧而不乱,外框结构舒展豪迈,方中有圆,圆而寓方。

吴昌硕临摹《石鼓文》的另一精妙之处,就是对字形空间关系的把握恰到好处。

吴昌硕石鼓文风格成因及影响乔龙泉( 宿州学院 美术与设计学院,安徽 宿州 234000 )摘 要:为进一步推进对吴昌硕石鼓文书法艺术的研究,运用图版法、文献分析法对吴昌硕石鼓文书法艺术概念的形成及原因进行了梳理:吴昌硕通过在结构、笔法、用墨等方面的创新,形成了特有的吴氏石鼓文书法风格;吴昌硕石鼓文是基于他在小篆、金文和隶书等书体中广泛汲取营养的基础上逐步形成的;吴昌硕石鼓文风格形成后,对民国时期众多书法家的艺术发展产生了深远影响。

关键词: 吴昌硕; 石鼓文; 风格成因中图分类号:J292 文献标识码:A 文章编号:1673-9639 (2018) 08-0110-07吴昌硕(1844—1927),原名俊卿,字昌硕,号苦铁、缶庐、大聋等。

吴昌硕是我国晚清民国时期著名的国画家、书法家、篆刻家,近、现代书画艺术发展史上的关键人物,被称为“诗、书、画、印”四绝的一代宗师,海派艺术群体的代表。

吴昌硕在中国画、书法、篆刻等领域均取得了巨大成就,是实至名归的开宗立派式的人物。

于右任在为吴昌硕撰写的挽联中写到:“诗、书、画而外复作印人,绝艺飞行全世界;元、明、清以来及于民国,风流占断百名家”[1],这正是吴昌硕艺术成就的真实写照。

吴昌硕书法四体皆擅,但功力最深、成就最高的非篆书莫属。

吴昌硕篆书取法石鼓文,自出新意、提按丰富,线条恣肆老辣,用笔遒劲,气息深厚;打破了千百年来篆书线条均匀、结构规整的传统,开创了篆书艺术的新局面,并对后世书法发展起到了巨大的推动作用。

吴昌硕之后的一大批民国书家受其影响开始着眼于篆书创作,其中不乏高手名家。

因此对吴昌硕石鼓文的成因及影响进行梳理对于篆书发展来说具有一定的补充意义。

一、“吴昌硕石鼓文”书法概念的形成吴昌硕自学艺之始,便对金石文字情有独钟。

他初学邓石如,后兼及各类金石文字,最终选定石鼓文为其主要的师法对象。

经过数十年不断研习、发展,吴昌硕的石鼓文篆书达到了前无古人后无来者的艺术境界。

《石鼓文》(图一为拓片局部)为我国最早的石刻文字,刻于十个鼓形石上,故得名。

每石有一首四言诗,内容是咏秦国君游猎之事,所以《石鼓文》又称“猎碣”文字。

原石高约三尺,径二尺许,由于屡经兵火摧残,风雨侵蚀,故而漫漶颇甚。

其中一石在宋代被改凿为臼,另一石也不存一字。

据郭沫若统计,《石鼓文》字形完全的有465字。

《石鼓文》线条较金文更加匀整圆润,字形结构较甲骨文和金文简单,整齐而略呈长方,平行线条多作排列装饰,严谨茂密,用笔圆劲挺拔,笔道遒劲凝重,字距、行距开阔均衡,疏朗如晴空星月,字大逾寸,气韵淳古,雄强浑厚,朴茂自然,颇受历代大家推崇,是入手大篆的极佳范本。

明朱简《印章要论》说:“《石鼓文》是古今第一篆法。

”数千年书史中,对《石鼓文》临习最多、最深且最有独到之处的当数吴昌硕。

大凡评说吴昌硕,都要提到他临的《石鼓文》。

《石鼓文》成全了吴昌硕,反过来,吴昌硕也使《石鼓文》的艺术价值得以发扬光大。

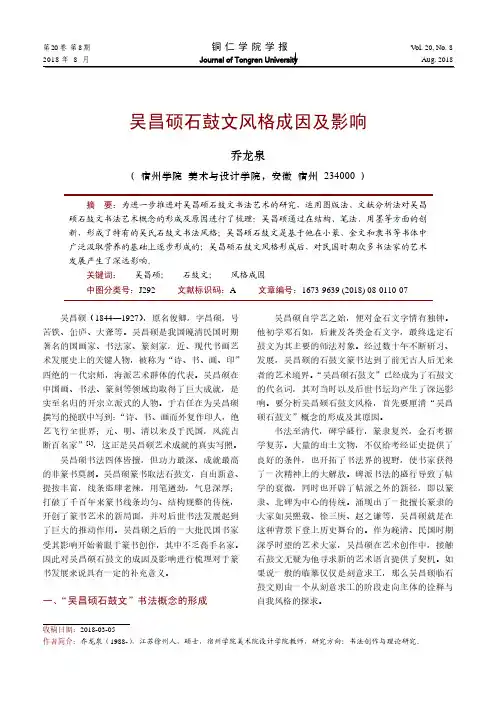

从表现上来看,吴昌硕《石鼓文》是以临摹形式出现的,但很少有人以欣赏临作的眼光来看待他的《石鼓文》。

应该说,吴昌硕的《石鼓文》是一种有凭据的创作,体现了吴昌硕对《石鼓文》的独到理解,与其说临,不如说创。

图二为吴昌硕75岁时所作,和原版《石鼓文》面目已相差很大,既有古典形态,又有自家面目。

具体表现在几个方面:字形上由原版的略呈长方变成长方形,长宽比例接近黄金分割,为最佳结构形态;线条上由原版的平稳沉实变成了笔意流转、天趣飞动,线条虽圆实,但无草率油滑之意,都是扎实的篆书线条,有残破感,具金石气;结构上由原来的平正之姿转化为高低不平之势,字字飞动,呼之欲出;空间分割打破均衡,疏可走马,密不透风;用笔老辣苍迈,万毫齐力,充满霸悍之气;用墨上有浓枯湿润之分。

这是吴昌硕借古开今的成功尝试。

篆书属静态体势,吴昌硕能将篆书写得具有飞动之感和抒情之意,着实令后辈钦敬不已。

这一讲主要是笔画的分析。

但《石鼓文》的起、收笔很有特点,也很关键,故下面先对其笔画起、收笔的写法加以介绍。

吴昌硕篆书对联范文吴昌硕题画诗(20)2101.吴昌硕(1844?1927)菊石图立轴款识:鸟已鸣秋听嘲哳,虎能幻石见离奇。

东篱绕屋无人到,漉酒湌(餐)英纪义熙。

辛酉春吴昌硕时年七十八。

2102.吴昌硕(1844~1927)墨梅图立轴款识:倚虬枝寄遐赏,山荒荒月初上。

壬子花朝大雨。

吴昌硕大聋。

2103.吴昌硕(1844~1927)节临石鼓文〃石鼓文七言联四屏〃纸本?对联屏条识文:又鯆又其望孔庶脔之其鱼隹可隹鱮隹鲤可以之隹杨及柳汧殹沔丞丞皮淖渊处之之君子之又其游帛鱼其氐鲜黄帛銮车乘弓孔硕彤矢四马其写六辔徒孔庶宣搏眚车(载)道徒如章原湿阴阳趍趍马射之(同前)如虎兽鹿如多贤禽吾允异又临猎碣。

款识:_知危先生正譌。

戊午孟陬月客海上芦子北隅禅甓轩,时盆梅吐萼香古气清,七十五叟吴昌硕。

对联识文:小囿雉鸣逢雨夕,瀞流鱼出乐花朝。

款识:_知危先生属集旧拓石鼓字,时戊午惊蛰,七十五叟吴昌硕。

2104.吴昌硕(1844?1927)菊石图立轴款识:折来秋色雁初飞,采得黄华蟹正肥。

我料泉明犹未老,手携尊酒对烹薇。

丁巳后花朝数日,安吉吴昌硕大聋。

2105.吴昌硕(1844?1927)竹石图立轴识文:平生憙画竹,弄笔拌起早。

研池水溶溶,窗纸日杲杲。

万个岂云多,一枝不嫌少。

竿矗如矢直,叶横若剑埽。

风夝兼雨露,滋润杂乾燥。

纵横破古法,与可安足道,堂名题墨君,作记笑坡老。

天机活泼泼,此意有谁晓。

恍惚游潇湘,扁舟傍幽莜。

我心师竹虚,岁寒节同抱。

臃肿类散樗,惭愧为小草。

世事纷乱麻,何日见羲暤。

款识:戊午岁十二月安吉吴昌硕年七十五。

2106.吴昌硕(1844?1927)篆书七言联对联识文:作事留馀谋始善,与人无竞敕终良。

款识:伯鹰仁兄大人雅属,癸未长夏作于缶庐,吴俊 2107.吴昌硕(1844?1927)桃花图立轴款识:渔人误认桃源路,更逐晴霞踏乱云。

此题红梅句也,予移以题桃花,谓桃源之说,诚荒唐耳。

吴俊卿。

2108.吴昌硕(1844?1927)临石鼓文立轴(二幅)识文:(1). 猷作原作导徒我除帅及坂暮为世里微迺罟栗柞棫其棕祗祗鸣亚箬。

吴昌硕与石鼓文不解之缘吴昌硕(1844-1927)是中国近代著名的书法家和国画家,在中国艺术史上有着重要的地位。

他一生喜欢研究古代的文物和书法,曾留下了许多珍贵的艺术作品。

而石鼓文是中国古代鼓文的一种,流传于汉代的石鼓山,文中记载了丰富的历史和文化信息,被认为是中国古代文化的重要组成部分。

吴昌硕与石鼓文之间有着一种不解之缘,他曾经多次创作以石鼓文为题材的书法作品,对石鼓文的研究也是他艺术生涯中的重要一环。

引起了人们对他与石鼓文之间关系的好奇,这种不解之缘正体现了吴昌硕对中国传统文化的热爱和对古代文物的敬仰。

吴昌硕与石鼓文之缘的第一次出现是在他的书法作品中。

吴昌硕是中国现代书法大家之一,他的书法作品被誉为“大而不倨、雄劲有力、间距精致、筆墨自如”,深受人们的喜爱。

他对书法的追求和创新不仅表现在大篆、隶书、楷书、草书方面,也涉及到了汉代石鼓文的研究与创作。

在吴昌硕的书法作品中,常常能够看到他以石鼓文为题材创作的作品。

他运用石鼓文的字体结构和线条,创作了大量的书法作品,使得石鼓文的艺术魅力得以继承和发扬。

除了书法作品,吴昌硕还曾在国画作品中表现了对石鼓文的浓厚兴趣。

石鼓文是中国古代的一种鼓文,起源于汉代的石鼓山,被认为是中国古代鼓文的代表之一。

在中国文化史上,石鼓文有着重要的地位,它不仅保存了大量的历史与文化信息,还具有独特的艺术价值。

吴昌硕能在自己的国画作品中表现出对石鼓文的浓厚兴趣,既反映了他对中国传统文化的热爱,也表现了他在艺术创作中的深厚造诣。

吴昌硕参与研究石鼓文的活动更是为人津津乐道。

吴昌硕在研究石鼓文的过程中,传承了中国传统文化的精髓,为石鼓文的保护和传承作出了重要的贡献。

他曾亲自到石鼓文所在地石鼓山进行现场考察和研究,对石鼓文的来源、发展历程、艺术特点都进行了深入的探讨。

他的研究成果被收录于《石鼓文古今考》等著作之中,使得石鼓文的研究更加深入和系统。

他还在石鼓文研究领域中做出了有益的创新,对石鼓文的研究成果推向了新的高度。

总第 期·传世经典CHINESE A RTISTS I N P AINTING & C ALLIGRAPHY 2023 02.160作为“石刻之祖”的石鼓文,本身具有鲜明的特征:唯一的形制、唯一的字体、唯一的分水岭。

石鼓文的这种鲜明特征引起了历代文字学家、书学理论家、书家等关注,足见其重要性。

关于《石鼓文》研究,前人主要对其拓本的流传、文学与书法价值及《石鼓文》对后世的影响等角度进行论述,并未对《石鼓文》临摹、取法及其对篆书创作的影响进行进一步的阐释与分析。

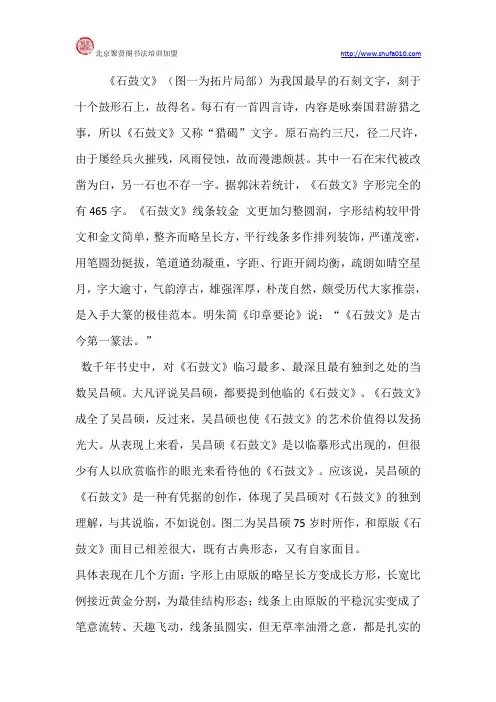

吴昌硕作为取法《石鼓文》成就最高且影响最大的书家,通过分析其对《石鼓文》的临摹及对其篆书创作风格形成影响因素等来窥探《石鼓文》的书学价值,是极有代表《石鼓文》拓本局部(后劲本)吴昌硕五十九岁背临作品□ 吴亚宾苍劲厚重 古朴雄强—吴昌硕《石鼓文》书法蠡探吴昌硕五十九岁临摹作品(阮本)吴昌硕中期临摹作品(阮本)意义的。

一、《石鼓文》书法文化背景石鼓文,先秦刻石文字,因其外形似鼓而得名。

发现于唐初,共十枚,分别刻大篆四言诗一首,共十首,计718字,述秦王游猎之事。

古时石刻,方者为碑,圆者为碣,故有人称其为“猎碣”。

又因地名别称,还有“岐阳石鼓”“陈仓十碣”“雍邑刻石”等。

然而,因为《石鼓文》数经辗转,文字磨损极其严重,现仅存272字,其中“马荐”鼓字已无存。

《石鼓文》传世拓本多为宋代所拓,最佳拓本为明嘉靖年间锡山安国十鼓斋所藏《先锋》《中权》《后劲》北宋本与浙江鄞县范氏天一阁所藏松雪斋北宋本。

然安国十鼓斋所藏之三本,惜早已流入日本;范氏天一阁所藏松雪斋北宋本亦已遗失,但此北宋本幸于嘉庆二年(1797)由张燕昌双钩摹书留下遗貌,后由阮元刻石留于杭州府学明伦堂。

石鼓文自唐初发现以来备受关注,主要体现在两个方面:其一,唐宋时期诗人的关注。

杜甫《李潮八分小篆歌》曰:“陈仓石鼓又已讹,大小二篆生八分。

”韩愈《石鼓歌》云:“公从何处得纸本,毫发尽备无差讹。

吴昌硕石鼓文对联精品吴昌硕的石鼓文对联精品很多,以下是一些例子:1.行书七言联:倒卷黄河作飞雨,招呼明月到芳尊。

款识:石荪先生雅属,壬戌冬十月书於禅甓轩,七十九叟吴昌硕。

钤印:人书俱老(朱文)、俊卿之印(朱文)、仓硕(白文)。

2.篆书七言联:淖来小囿花为帛,日射高原柳不黄。

款识:梦白仁兄大雅属篆,集猎碣字应之,时丙寅秋,安吉吴昌硕年八十三。

钤印:其安易持(白文)、俊卿大利(白文)、昌硕(白文)。

3.篆书七言联:小圃雉鸣逢雨夕,瀞流鱼出乐华朝。

款识:鹈饲无情先生属书集石鼓文字时庚申十月,七十七叟吴昌硕。

钤印:俊卿之印、仓硕、古鄣。

4.篆书十二言联:发上等愿结中等缘享下等福。

择高处立就平处坐向宽处行。

缶翁此联不惟书法雄健,蕴意亦佳,故当略为铺叙。

5.篆书十六言联:是联吴昌硕作于“乙卯”,即1915年。

清吴昌硕行书七言联:金钟大镛在东序,青海黄河卷塞云。

本联句集自杜陵《寄裴施州》及《喜闻盗贼总退口号五首》,以大字行书张之。

笔道遒劲,精气盈贯,墨韵淋漓,烟云满纸,乃昌硕晚岁应友所嘱之力作。

本联即有于右任楷书长题于上下联,概述缶老生平并论其艺事,而沈寐叟门人谢凤孙题于裱绫上,细述与缶老交往之因缘。

两跋皆书于一九二四年,即本联写竟后两年,时缶老高龄八一,仍活跃于海上艺坛,地位正如于右老跋上曰“海内外艺术家望若山斗”,创作力仍旺盛如昔,不逊壮年之笔,从本联之大气磅礴堪证之。

6.篆书十六言联:七十七叟吴昌硕。

钤印:吴俊之印、吴昌石、缶无咎。

鉴藏印:赏心斋。

释文:发上等愿结中等缘享下等福。

择高处立就平处坐向宽处行。

缶翁此联不惟书法雄健,蕴意亦佳,故当略为铺叙。

此外,吴昌硕的篆书对联还有很多精品,如《西泠印社记》等。

这些对联以其独特的艺术风格和深邃的文化内涵,成为了中国书法艺术的珍品。

吴昌硕的石鼓文与大写意吴昌硕是清末民初书法界的领军人物,篆隶楷行草无一不通。

他的书法创作以篆书为主,也多有行草、隶书作品。

吴昌硕的楷书始学于颜真卿,行书学习黄庭坚、王铎,隶书学习汉代石刻,篆书学习石鼓文。

60岁后,他的书法圆熟精悍,刚柔并济,尤精于石鼓文,不拘成法,传世书迹有《临石鼓文轴》《致醉翁尺牍》《寿书词》《汉书下酒联》等。

吴昌硕临写的石鼓文书:金石气之重吴昌硕的楷书从临摹颜鲁公入手,后又学习曹魏时期钟繇的小楷,自称学“钟太傅”有20余年。

清代后期的书风崇尚碑学,受此影响,吴昌硕遍临汉魏碑帖,将碑体风格糅入钟繇体之后,他的楷书更显古朴刚劲,为其书法巅峰期的到来打下坚实基础。

吴昌硕篆书吴昌硕也很重视隶书学习,青壮年时在外游学,临习了大量的汉碑拓片,如《嵩山石刻》《张公方碑》《张迁碑》《石门颂》等,自述“曾读百汉碑”,说明吴昌硕对汉隶有着浓厚兴趣和深入研究。

在传世书法作品中,吴昌硕的隶书早期以“齐云馆印谱”为代表;中年以后的隶书笔力雄浑饱满、刚柔并济;到了晚年,吴昌硕所写隶书结体已变长,取纵势,信笔拈来,高古之至。

吴昌硕行书吴昌硕的行草书最初临习与董其昌齐名的明末书法家—王铎,王铎的雄健书风对他影响颇大,后来又学习唐宋名家欧阳询、黄庭坚、米芾等人。

在章法行气上,吴昌硕注重字与字之间的连属关系,字体结构上多左低右高、中宫收紧、四肢辐辏。

晚年后在草书创作上,吴昌硕以篆隶笔法入草书,即他所说“强抱篆隶作狂草”,其草书越发苍劲雄浑。

吴昌硕石鼓文吴昌硕尤其擅长篆书,又以石鼓文造诣最为精深。

他写石鼓文近60年,可谓形神兼备,形成格调高古、独具特色的个人书风,堪称“石鼓篆书第一人”。

吴昌硕石鼓文七言石鼓文刻石作品始见于商代,至先秦战国乃成大观。

唐代初年,在陕西宝鸡出土10个石鼓,刻有记载战国时期秦王狩猎事迹的大篆文字,故此这种文字被称为“石鼓文”。

“石鼓文”是与周代金文不同的周代篆书,它继承了先秦金文、籀文风格,又开启了秦代小篆书风,无论笔法、字形、结构,都显示出书法的成熟与完善,达到极高的审美水平。

吴昌硕书大篆《石鼓文》,《八言联》译文示例文章篇一:《探索吴昌硕书大篆〈石鼓文〉〈八言联〉的奥秘》嘿,你知道吴昌硕吗?他可是个超级厉害的大书法家呢!今天呀,我就想和大家聊聊他写的大篆《石鼓文》中的《八言联》。

不过在这之前,我得先给你讲讲吴昌硕这个人。

吴昌硕就像是书法世界里的一位大侠。

他的字那可真是有独特的魅力。

我听爷爷说,吴昌硕练字的时候可刻苦了,就像小蜜蜂采蜜一样,从早到晚都在钻研书法。

他把自己对生活、对世界的理解都融入到了那些笔画里。

那他写的大篆《石鼓文》又是什么样的呢?大篆啊,就像是一个神秘的宝藏,藏着古人的智慧。

《石鼓文》就像是这个宝藏中的一颗超级闪亮的宝石。

那些字的形状,歪歪扭扭的,可又有着一种说不出的韵味。

就好像是一群小虫子在纸上爬过,留下了很特别的痕迹,但这些痕迹组合在一起就成了美妙的文字。

再来说说《八言联》吧。

这《八言联》就像是两个并肩作战的小伙伴。

每个字都像是一个小小的士兵,站得整整齐齐,又有着自己的个性。

我想知道这上面写的是什么呀,于是就跑去问爸爸。

我拉着爸爸的手说:“爸爸,爸爸,吴昌硕写的《八言联》到底是什么意思呢?我看那些字就像天书一样。

”爸爸笑了笑说:“孩子啊,这可不容易解释呢。

大篆的字和咱们现在的字差别很大。

”我嘟着嘴说:“哼,那也得知道呀。

”爸爸就开始慢慢地给我讲。

他说每个字就像是一个神秘的符号,组合在一起就传达出一种感觉,一种意境。

比如说其中的某个字,可能代表着一种力量,就像大力士一样;而另一个字可能代表着一种美好的品德,像温柔的仙女。

这些字组合起来,就像是在讲述一个古老而又神奇的故事。

我听着听着就入迷了。

我想象着吴昌硕爷爷当时写字的情景。

他是不是拿着毛笔,皱着眉头,全神贯注地在纸上一笔一划地写着呢?他写的时候是不是心里想着很多美好的事情,所以字里才透着那种独特的气息呢?我又跑去问老师。

我对老师说:“老师,吴昌硕的《八言联》太难懂了,我想知道更多。

”老师摸了摸我的头说:“小朋友,这《八言联》是艺术的结晶。

吴昌硕与石鼓文不解之缘吴昌硕(1844-1927)是中国近代著名的画家、书法家,他在绘画、书法、诗词等方面均有突出的成就,被誉为“近代文人画家之巨匠、一代才子、一代大家”。

石鼓文作为汉字文字史上的重要文献,被誉为中国文字学的“活化石”。

吴昌硕与石鼓文之间似乎没有明显的联系,但事实上却存在着一种不解之缘。

吴昌硕是清末民初著名的书法家之一,他在书法艺术上有着深厚的造诣,尤其擅长行书和草书,被誉为“明末清初以来第一人”。

他的书法艺术与石鼓文之间似乎并没有直接的联系。

石鼓文是一种独特的古文字体系,产生于公元前5-3世纪的战国时期,是中国最古老的石刻文字之一,被誉为中国文字学的“一号文献”。

石鼓文虽然在文字形态上与现在的汉字有所不同,但却具有非常重要的历史和学术价值。

神奇的是,吴昌硕与石鼓文之间却存在着一种不解之缘。

在他的书法作品中,时常能够看到石鼓文的身影。

在《易学杂志》上,有学者曾撰文指出:“吴行书所见石鼓文,所谓发挥自然,目睹形质而已。

”实际上,吴昌硕的书法艺术并非局限于传统的汉字书写,而是融合了许多元素和灵感。

他在书法创作中常常吸收古人的书法精华,并进行创新和提炼,形成了独具特色的个人艺术风格。

在他的书法作品中,不仅可以看到传统的汉字书写,还可以看到古代篆、隶、魏、晋、唐、宋等不同时期的文字形态。

石鼓文作为重要的古代文字之一,自然也成为了他创作的灵感来源之一。

吴昌硕对石鼓文的借鉴不仅体现在他的书法作品中,还体现在他的绘画作品中。

在他的山水画作品中,常常可以看到以石鼓文形式为基础的幻影化的山水以及文化形象。

据说吴昌硕曾经说过:“字写出来就像人的影子,无论如何,写字还得自己的心态。

”这句话也正是说明了他对书法艺术的独特理解。

在他的心目中,书法不仅仅是文字的书写,更是一种心灵的表达和抒发。

石鼓文作为中国古代文字之一,自然也成为了他表达和抒发心灵的工具之一。

吴昌硕与石鼓文之间的不解之缘还不仅仅在于此。

在一次偶然的机会,一位收藏家在一本古籍中意外发现了一幅吴昌硕所书的手迹。

民族艺术研究Research on National Art浅析吴昌硕临石鼓文李慧(山西大学,山西 太原 030000)摘要:吴昌硕作为晚清书法史上举足轻重的人物,可谓一代宗师。

在其擅长的书体中,尤为让人钦佩的是他的篆书,后人只要一谈及《石鼓文》,便会想到吴昌硕。

可见他对《石鼓文》书法艺术的创造性改变给后人留下了多么深远的影响。

本文主要以文献学为研究方法,以客观资料为依据,把吴昌硕成就《石鼓文》作为研究的重点。

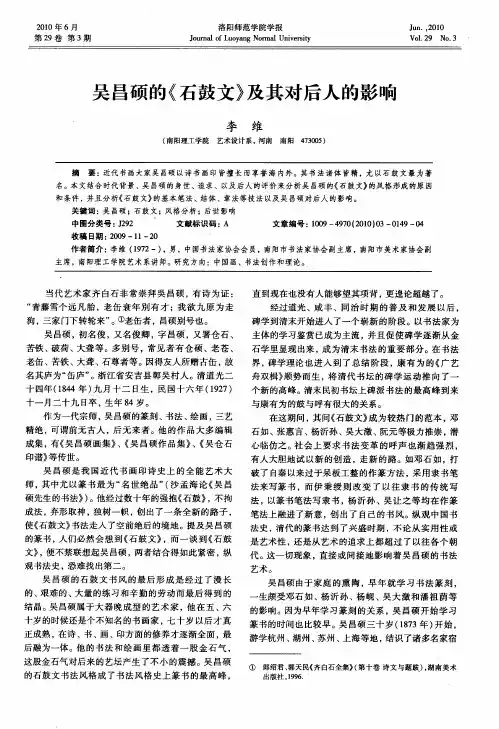

关键词:吴昌硕;石鼓文;艺术一、吴昌硕对《石鼓文》的理解对于石鼓文的临摹学习,吴昌硕曾说过一句话:“一日有一日之境界”,对照他不同时期临写石鼓文的墨迹,可见其所言不虚。

他在各个阶段临摹的石鼓文面目殊异,这些阶段不仅仅是艺术上的扬弃的过程同样也是量变转质变,循环往复的一个过程。

吴昌硕早期临作与原版石鼓文风格统一,但笔法欠精到,结体略显拘谨呆板。

中年以后,博览众金石法帖,不刻意模仿以求形似,将石鼓文参以秦权铭款、《琅娜台刻石》《泰山刻石》等体势笔意,故所作石鼓文凝练遒劲,自出新意,风格独特。

60岁后,所书尤精,圆熟精悍,刚柔并济,常集石鼓文字为联。

75岁后,临本已然脱去原貌,人书俱老,风格成熟,金石味极浓,并以篆隶笔法作草书,笔势奔腾,苍劲雄浑,不拘成法。

80多岁时的作品显得苍朴雄健,患肆纵横,超逸跌宕,神态飒爽。

尤其是84岁时临写的《石鼓文》,是吴昌硕留下的石鼓书法绝墨,此作笔势舒展,刚柔相济,布白淡朗,结体雅致。

就总体风格而言,吴昌硕60多岁的作品是雄强,70多岁的作品是庄和,80多岁的作品是超逸。

其艺术境界一层深过一层,艺术价值一件高过一件。

二、吴昌硕《石鼓文》的笔法特色在艺术创作上追求创新,理论与实践相结合,吴昌硕于《石鼓文》独树一帜,集百家之所长。

在笔者的印象中,吴昌硕临摹成竖幅较多,横幅鲜见。

字的形状一般略扁或略方,呈横向,而吴昌硕写的《石鼓文》“变横为纵”,大部分字形略长,而且上紧下松,上密下疏,上实下虚,形成疏密交替、虚实相间的艺术效果。

吴昌硕临《石鼓文》对后世篆书创作的影响作者:黄金亮来源:《艺术评鉴》2020年第24期摘要:吴昌硕在书法上的贡献和成就,得益于其深厚的篆书和篆刻功底,其中临写《石鼓文》对其篆书风格影响较大。

吴昌硕的篆书融入了自己的个性特征,他的篆书风格具有更强的节奏感,整体呈现出气势磅礴、苍劲有力的特点,是数千年以来篆书书法中雄强风格特征的代表,对近现代中国书法艺术也产生了重大深远的影响。

关键词:吴昌硕石鼓文篆书创作中图分类号:J292.1文献标识码:A文章编号:1008-3359(2020)24-0042-04吴昌硕(1844-1927),生于孝丰县(今安吉县)鄣吴村。

初名俊,改名俊卿,字仓石,一字昌硕,常自署昌石、缶庐、苦铁、破荷亭长、否翁、大聋等。

纵观吴昌硕的一生,几乎都处于中国的动乱时期。

在他出生前就爆发了鸦片战争,7岁经历了农民起义太平天国运动,17岁经历了英法联军侵略,18岁时洋务运动开始,在他51岁的时候又看到了甲午中日战争的爆发以及洋务运动的破产,之后经历了维新运动、义和团运动、八国联军侵占京津等地区。

69岁时辛亥革命结束,76岁时五四运动爆发,81岁又经历了江浙战争,在他84岁去世那一年,蒋介石还发动了“四一二”政变。

但坎坷的经历也让他对思想和艺术有了更多的思考和认识。

在他48岁时父亲去世,吴昌硕悲痛万分,开始游学之旅,拜访名师,切磋书法艺术,为其后来深厚的艺术造诣奠定了基础。

吴昌硕在经历入仕报国理想破灭后,便开始全心全意专注在艺术道路上,这样的全神贯注让他在艺术领域的成就达到了新高度,有了明显深刻的变化。

吴昌硕的书法创作和艺术造诣在我国书法艺术史上有着重要的历史地位,以篆书艺术成就最高。

以吴昌硕为代表的篆书派系对后世的篆书影响褒贬不一。

此前我国在篆书的书写上均以“工整匀称,线条流畅”为正统,而吴昌硕的篆书则打破了这种审美标准,融入了自己的个性特征,他的篆书风格具有更强的节奏感,整体呈现出气势磅礴、苍劲有力的特点,是数千年以来篆书书法中雄强风格特征的代表,对近现代中国书法艺术也产生了重大深远的影响。

“石鼓文”是个什么鬼?吴昌硕一代篆刻大师从石鼓文那里学了啥?最近最火的综艺节目是《国家宝藏》,《国家宝藏》火了,在朋友圈呈现刷屏之势。

这是一个文博探索和普及性节目,由张国立担任主持人,每一期节目都会邀请几个明星来担任国宝守护人,负责介绍该国宝,并在小剧场中扮演某个角色,还原该国宝的前尘往事。

第一期节目的三个国宝守护人分别是李晨、王凯、梁家辉,他们守护的国宝分别是《千里江山图》、各种釉彩大瓶和“石鼓”。

一向苛刻的豆瓣评分,《国家宝藏》的评分9.5分,与《见字如面第二季》一并成为今年国产最高分的综艺节目。

今天我们要说的石鼓文,说到的就是第一期《国家宝藏》里的三件国宝之一:石鼓。

(《国家宝藏》里的石鼓)隋末唐初,天兴县的三畤原旷野的荒草中发现了10只刻了文字的石制鼓状物,石料质地是花岗石,外形跟乐器中的鼓相像,顶微圆,高二尺,真径一尺多。

石鼓四周环刻四言韵文,每只鼓上写了首诗,十首诗环绕畋猎展开,体裁和风格接近《诗经》,文字已漫漶。

石鼓发现之后,并没有立即保护起来,直到后来唐代大文豪写了《石鼓歌》讲述了石鼓的现状,石鼓才终于被重视起来,郑余庆把石鼓安置到凤翔孔庙,但只余9只,另一只已不知去向。

之后,每逢战乱,石鼓都会丢失一次,最终总又能神奇再现,乾隆年间,乾隆下旨重新翻刻石鼓,从此又有了两种版本的《石鼓文》,至今,石鼓队全列于北京故宫博物院,石体斑斓,仿佛以他的苍桑向后人诉说着什么。

石鼓文是诗,共十首,计718。

内容最早被认为是记叙周宣王出猎的场面,故又称“猎碣”。

宋代郑樵《石鼓音序》之后“石鼓秦物论”开始盛行,清末震钧断石鼓为秦文公时物,民国马衡断为秦穆公时物,郭沫若断为秦襄公时物,今人刘星、刘牧则考证石鼓为秦始皇时代作品。

文字学家唐兰在他的《中国文字学》里断称石鼓是秦灵公(公元前424年—公元前415年)时的作品(我认为证据充分,认定可信)。

石鼓刻石文字多残,北宋欧阳修录时存四百六十五字,明代范氏天一阁藏本仅四百六十二字,今之“马荐”鼓已一字无存。

一、吴昌硕早年篆书临习吴昌硕是从具体哪一年开始临习《石鼓文》的,没有确切的记载。

在1880年为海如书写的篆书对联,已经含有《石鼓文》的笔意。

1882年曾题跋《石鼓文》拓本。

说明在此之前,吴昌硕已经学习过《石鼓文》。

1884年吴昌硕书《射人唯鱮》是我们能看到有纪年的最早的石鼓文风格作品,此篆书用笔圆润,结字工整。

虽然已具备《石鼓文》之形,但笔墨尚欠功力。

从上述来看,吴昌硕临习《石鼓文》在四十岁之前已经开始。

1889年吴昌硕在赠子谔临《吾车》等四屏款署中提到:“子谔仁兄大人属临天一阁本《石鼓文》字”,这足以表明此时阮元天一阁复刻本已经被重视。

拓片的优劣足以影响书写者对原帖的认知,故吴昌硕一生中都在搜寻《石鼓文》精拓本,尤其是宋代拓本,得到阮元天一阁复刻本之后,即精心临写,从中受益匪浅。

吴昌硕早年临写过很多《石鼓文》,但用笔工整,结字拘谨,转折处多生硬,虽有《石鼓文》形貌,但缺少雄浑之气。

吴昌硕本人也对此时期的作品不满,曾在题款中写道“自视无一笔能得古人生动意”“无一笔是处”“未能得一挺字,虚实云乎哉”“自视殊嫌腕弱”等。

这都表明了吴昌硕在学习《石鼓文》的过程中,不断发现自己的问题和勇于改进的态度,并且这也是吴昌硕在努力追求艺术高度的表现。

1900年以前,吴昌硕常临习金石铭文、古代碑帖、汉砖瓦文字,在艺术探索过程中,经过反复对比,确定《石鼓文》为主要方向,临池不辍,“数十载临习《石鼓文》,一日有一日之境界。

”沙孟海先生是这样评价的:“这句话大可寻味,我看他四五十岁所临《石鼓》,循守绳墨,点画毕肖,后来功夫渐深,熟能生巧,指腕间便不自觉地幻出新的境界来,正如怀素《风废帖》说:‘今所为其颠逸全胜往年,所颠形诡异,不知从何而来,常不自知耳。

’懂得这个道理,才能鉴赏先生晚年所临石鼓的高妙。

”①《石鼓文》用笔圆润,线条饱满厚重,结字方正平整,体态端庄典雅,章法平正疏朗、分布得当。

而吴昌硕因早期受到秦代小篆的影响,所临《石鼓文》用笔单一而死板,点画细瘦生硬,线条粗细均匀而没有变化。

吴昌硕、王国维皆题过的《石鼓文》,传世可能只此一件!●陈叔通旧藏《石鼓文》卷外布套。

有周大烈题签。

●陈叔通旧藏《石鼓文》卷。

有黄君寔题签。

自去年中央电视台的“国家宝藏”栏目开播以来,故宫所藏的“石鼓”可谓家喻户晓,而这“石鼓”之上的文字说是中华民族石刻文字之祖亦不为过分。

“石鼓”唐代初期出土于陕西省宝鸡市凤翔三畤原,共十件,因其刻在鼓形石上,所以称之为“石鼓文”。

其内容为记述秦王游猎之事,每鼓均刻四言诗一首,故又称“猎碣”。

因曾被弃于陈仓田野,也称“陈仓十碣”。

有关《石鼓文》的刻制年代,诸家聚讼纷纭,近来多以唐兰的《石鼓年代考》所载“刻立在秦献公时期”为准。

《石鼓文》是由大篆向小篆衍变而又尚未定型的过渡性字体。

书法古茂雄秀、圆融浑劲。

为历代书家学习篆书的重要范本。

●石鼓原石,此第四鼓(銮车鼓)。

●石鼓原石局部。

《石鼓文》在唐代时被发现时原石已有损泐,随之也有了拓本,惜唐代拓本今已不传。

之后则以天一阁所藏北宋拓本为最古,惜此本咸丰十年(1860)毁于兵燹。

至明清时,《石鼓文》拓本渐多。

国内现存最早的《石鼓文》拓本,为明代中后期拓本,主要特征是第二鼓(汧殹鼓)第五行“黄帛”二字未损,称为“黄帛本”。

这时期拓本的时间跨度大致在明中期至明后期,期间也有一些损泐变化。

最早的跟最晚的加在一起,目前国内已知者仅五件,上博两件,故宫两件,上图一件。

“黄帛本”之后便是“氐鲜本”,这时期拓本的时间跨度大概在明末之清乾隆初年。

最主要的特征是第二鼓(汧殹鼓)上“氐鲜”等五字未损(见对比图1)。

据笔者近来考证(详见2018年第3期《书法》杂志中“明清间《石鼓文》拓本校勘记”一文)“氐鲜本”亦有早晚之别,区别在第四鼓(銮车鼓)第四、五行倒数第二字之间是否泐连。

第六行“阴”字“阝”部竖笔末端是否已连石花。

未泐连者可称为“氐鲜早本”(见对比图2)。

●对比图1上图为陈叔通旧藏本,“氐鲜”等五字未损。

下图为禾中布衣旧藏乾隆晚期拓本,“氐鲜”等五字已泐尽,仅存“氐”字上部。

浅谈吴昌硕石鼓文书法艺术摘要吴昌硕是清末时期一位诗书画印全能的艺术大师,本文将研究他所临的石鼓文,其石鼓文是其艺术成就中最高的。

不仅如此,他多年临习石鼓文也让他的其他书法、绘画和篆刻都产生了一定的影响,在他的其他艺术中,我们能明显看到金石意味和篆籀之气。

在书法艺术长河中,历代书法家都对吴昌硕的书法进行了分析,但专门论述他的石鼓文的不多,本文将对吴昌硕所临的石鼓文的书法艺术进行具体分析,通过对吴昌硕进行一个简单的介绍,讲述其个人经历,讲述其与书法艺术的起源,再具体分析吴昌硕石鼓文的用笔、线条、结体,用举例、对比等的方式研究其艺术特色,最后来总结吴昌硕石鼓文的艺术特色。

关键词:吴昌硕;临石鼓文;书法艺术;对比;影响AbstractAs the late Qing period, a poem calligraphy and seal omnipotent master of art —————————— fostered numerous eminent people like Wu Changshuo, he in the in scriptions on drumshaped stone blocks can be said to be his highest a chievement of all the arts, not only that, but his years facsimile inscri ptions on drumshaped stone blocks and let the rest of his calligraphy, painting and seal cutting has a certain influence, in the rest of his art , we can clearly see the stone means and vigourof sealcharacter . In calligraphy art, all previous dynasties calligrapher analy ses fostered numerous eminent people like Wu Changshuo's calligrap hy, but specifically discusses his inscriptions on drumshaped stone bl ocks, this article will to fostered numerous eminent people like Wu Ch angshuo calligraphy of inscriptions on drumshaped stone blocks in th e concrete analysis, through a simple introduction to fostered numero us eminent people like Wu Changshuo, telling his personal experience , relate with the origin of the calligraphy art, and specific analysis fost ered numerous eminent people like Wu Changshuo inscriptions on dr umshaped stone blocks of pen, line, the nexus of contracts, with the e xample, contrast and so on way to research its artistic features, finally to summarize fostered numerous eminent people like Wu Changshuo art feature of inscriptions on drumshaped stone blocks.Key words:pen method; nexus of contracts;status;impact目录前言清代政治的统一和经济的繁荣,为艺术的发展创造了物质条件,碑学兴盛于经济发展最快的江南地区,使碑学一跃为书法学习的正统地位,因此出生于浙江先秦《石鼓文》是我国最早的石刻文字,完成了大篆到小篆的衔接任务,既有大篆的显著特征,又开启了小篆先河,具有篆书的实际价值,成为大家所临摹的热但在众多临摹石鼓文的书家中,吴昌硕是写得最好的一位。