【人教版】六年级语文上册:20《三黑和土地》课外拓展

- 格式:doc

- 大小:29.00 KB

- 文档页数:1

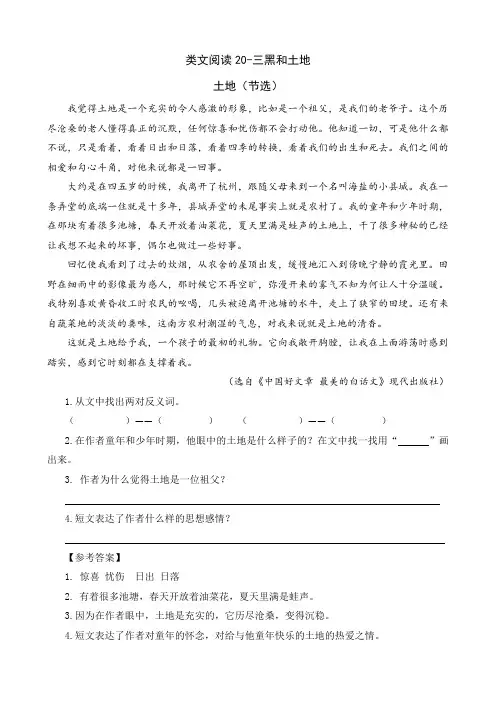

类文阅读20-三黑和土地土地(节选)我觉得土地是一个充实的令人感激的形象,比如是一个祖父,是我们的老爷子。

这个历尽沧桑的老人懂得真正的沉默,任何惊喜和忧伤都不会打动他。

他知道一切,可是他什么都不说,只是看着,看着日出和日落,看着四季的转换,看着我们的出生和死去。

我们之间的相爱和勾心斗角,对他来说都是一回事。

大约是在四五岁的时候,我离开了杭州,跟随父母来到一个名叫海盐的小县城。

我在一条弄堂的底端一住就是十多年,县城弄堂的未尾事实上就是农村了。

我的童年和少年时期,在那块有着很多池塘,春天开放着油菜花,夏天里满是蛙声的土地上,干了很多神秘的已经让我想不起来的坏事,偶尔也做过一些好事。

回忆使我看到了过去的炊烟,从农舍的屋顶出发,缓慢地汇入到傍晚宁静的霞光里。

田野在细雨中的影像最为感人,那时候它不再空旷,弥漫开来的雾气不知为何让人十分温暖。

我特别喜欢黄昏收工时农民的吆喝,几头被迫离开池塘的水牛,走上了狭窄的田埂。

还有来自蔬菜地的淡淡的粪味,这南方农村潮湿的气息,对我来说就是土地的清香。

这就是土地给予我,一个孩子的最初的礼物。

它向我敞开胸膛,让我在上面游荡时感到踏实,感到它时刻都在支撑着我。

(选自《中国好文章最美的白话文》现代出版社)1.从文中找出两对反义词。

()——()()——()2.在作者童年和少年时期,他眼中的土地是什么样子的?在文中找一找用“”画出来。

3. 作者为什么觉得土地是一位祖父?4.短文表达了作者什么样的思想感情?【参考答案】1. 惊喜忧伤日出日落2.有着很多池塘,春天开放着油菜花,夏天里满是蛙声。

3.因为在作者眼中,土地是充实的,它历尽沧桑,变得沉稳。

4.短文表达了作者对童年的怀念,对给与他童年快乐的土地的热爱之情。

土地的报答步行过乡间,看到一位农夫正在努力地锄田。

我很久没看人用锄头挖地了,就坐在田埂上看农夫挖地。

农夫粗壮结实的上身赤裸着,他把锄头高高举起的样子,逆着光线,看起来就如同一座铜雕,真是美极了。

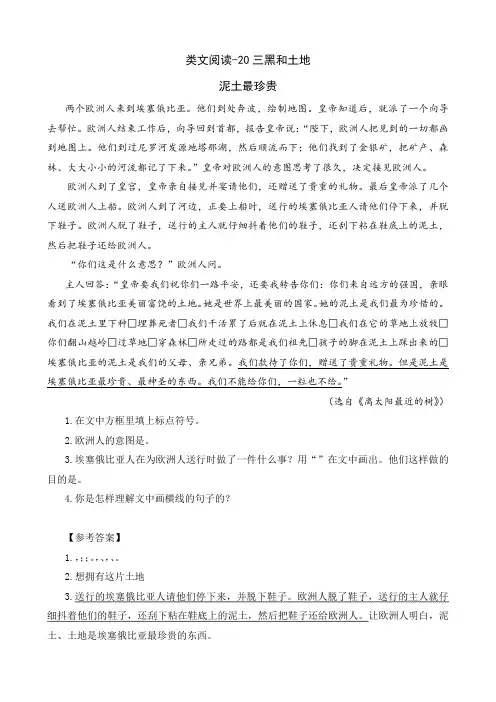

类文阅读-20三黑和土地泥土最珍贵两个欧洲人来到埃塞俄比亚。

他们到处奔波,绘制地图。

皇帝知道后,就派了一个向导去帮忙。

欧洲人结束工作后,向导回到首都,报告皇帝说:“陛下,欧洲人把见到的一切都画到地图上。

他们到过尼罗河发源地塔那湖,然后顺流而下;他们找到了金银矿,把矿产、森林、大大小小的河流都记了下来。

”皇帝对欧洲人的意图思考了很久,决定接见欧洲人。

欧洲人到了皇宫,皇帝亲自接见并宴请他们,还赠送了贵重的礼物。

最后皇帝派了几个人送欧洲人上船。

欧洲人到了河边,正要上船时,送行的埃塞俄比亚人请他们停下来,并脱下鞋子。

欧洲人脱了鞋子,送行的主人就仔细抖着他们的鞋子,还刮下粘在鞋底上的泥土,然后把鞋子还给欧洲人。

“你们这是什么意思?”欧洲人问。

主人回答:“皇帝要我们祝你们一路平安,还要我转告你们:你们来自远方的强国,亲眼看到了埃塞俄比亚美丽富饶的土地。

她是世界上最美丽的国家。

她的泥土是我们最为珍惜的。

我们在泥土里下种□埋葬死者□我们干活累了后就在泥土上休息□我们在它的草地上放牧□你们翻山越岭□过草地□穿森林□所走过的路都是我们祖先□孩子的脚在泥土上踩出来的□埃塞俄比亚的泥土是我们的父母、亲兄弟。

我们款待了你们,赠送了贵重礼物。

但是泥土是埃塞俄比亚最珍贵、最神圣的东西。

我们不能给你们,一粒也不给。

”(选自《离太阳最近的树》)1.在文中方框里填上标点符号。

2.欧洲人的意图是。

3.埃塞俄比亚人在为欧洲人送行时做了一件什么事?用“”在文中画出。

他们这样做的目的是。

4.你是怎样理解文中画横线的句子的?【参考答案】1.,;;。

,、,、。

2.想拥有这片土地3.送行的埃塞俄比亚人请他们停下来,并脱下鞋子。

欧洲人脱了鞋子,送行的主人就仔细抖着他们的鞋子,还刮下粘在鞋底上的泥土,然后把鞋子还给欧洲人。

让欧洲人明白,泥土、土地是埃塞俄比亚最珍贵的东西。

4.说明了泥土的珍贵,从而体现出国家的尊严是神圣不可侵犯的。

美丽的家园(节选)在地球上,陆地的面积很小,只占不到1/3的地球总面积,然而它的形式却是复杂多变的:一望无际的平原,连绵起伏的丘陵;茂密的森林,茫茫的草原;小桥流水的江南水乡,也有人迹罕至的大漠戈壁;有赤道热带的绮丽旖旎,也有南北两极的银装素裹;有刺破青天的喜马拉雅山,也有令人惊心动魄的科罗拉多大峡谷。

六年级上册语文教案-20《三黑和土地》人教部编版|《三黑和土地》教案设计一、教学目标:1.有感情地朗读课文,读准字音,读准停顿。

2.了解有关作者苏金伞的文学常识,了解土地改革的背景。

3.体会农民对土地失而复得的喜悦之情以及农民对土地的挚爱之情。

对脚下的土地有新的感受。

二、教学重点:理清思路,把握诗歌的主要内容。

三、教学难点:掌握诗歌的朗读方法,在朗读中品悟诗歌的语言特色。

四、课时安排:1课时五、课前准备:教师准备:制作多媒体课。

学生准备:搜集苏金伞的资料。

教学过程一、师生谈话,导入课题1.每个人都有非常喜欢和珍爱的东西,今天我们就来认识一下农民三黑,看看他所珍爱的东西是什么?(板书课题:三黑和土地)2.苏金伞简介,学生初步了解。

苏金伞(1906-1997),原名苏鹤田,河南睢县人,是中国五四以来最杰出的诗人之一,1932年开始发表作品。

1946年,《大公报》介绍苏金伞时说,“他的诗讽刺深刻得体,当世无第二人“。

1949年加入中国作家协会,曾任河南省文联第一届主席,著有诗集《地层厂》《窗外》《鹁鸪鸟》《苏金伞诗选》《苏金伞诗文集》等。

设计意图:资料的介绍拉近了学生与本首诗的距离,了解背景资料促进深入理解本首诗。

本篇课文是略读课文,引导学生关注自学提示,提高自学能力。

二、初读课文,感知内容1.自由朗读课文,注意读准字音,读通句子,读出情感。

2.指名分小节读诗,边读边想:课文主要写了三黑和土地的哪些内容?试着给每部分加上一个小标题。

3.全班汇报,概括主要内容。

(翻地,耙地,播种,看荞麦开花,听蝈蝈叫,畅想美好生活……)设计意图:梳理诗歌的主要内容,为深入感受三黑对土地的情感做好铺垫。

三、品味语言,体会情感1.快速浏览诗歌,想一想:三黑是怎样看待土地的?把能体现三黑情感的句子画下来,用心去品味一番。

2.品析重点句子,体会农民对土地的热爱。

引导学生将找到的关键语句与体会到的情感融合在一起,并通过朗读来体会农民对土地的热爱。

新人教统编版小学六年级语文上册《三黑和土地》优质课教案教学目标1.正确理解“疙瘩、挨骂、白霎霎”等词语。

2.有感情地朗读课文,把握诗歌主要内容。

3.能说出三黑是怎样看待土地的,能说出自己对土地的新感受。

4.学习抓关键句,在诵读中体会农民得到土地后的喜悦心情。

教学过程板块一图片导入,揭示课题1.出示农民在地里辛苦劳作的图片,教师简介封建土地私有制(封建土地所有制,是指地主阶级占有土地,用以剥削农民的土地私有制度)。

2.简介土地改革运动。

土地改革是中国人民在中国共产党领导下,彻底铲除封建剥削制度的一场深刻的社会革命,是中国民主革命的一项基本任务。

中国共产党在民主革命时期,就提出了彻底的土地革命纲领,领导了解放区的土地改革。

中华人民共和国成立前,占全国面积约三分之一的东北、华北等老解放区已基本完成土地改革,消灭了封建剥削制度。

3.过渡:今天的主人公也是一位因为国家政策而重新获得土地的农民,那么,拥有了土地的他,会有怎样的心情呢?让我们一起走进课文去看看吧!4.导入课题,解题。

交代了主人公——三黑以及他赖以生存的土地。

5.介绍作者。

苏金伞(1906—1997),原名苏鹤田,河南睢县人,乡土诗人,1932年开始发表作品。

时人评论“他的诗讽刺深刻得体,当世无第二人”。

主要著作有诗集《地层下》《窗外》《入伍》等。

本诗选自《苏金伞诗选》,略有改动。

苏金伞从小生长在农村,能深刻体会到农民对土地的挚爱,作为我国乡土诗派的代表人物,苏金伞晚年对乡土的回忆,几乎触处皆诗。

本诗再现了以三黑为代表的农民们重获土地后的喜悦心情。

板块二初读课文,整体感知1.学生自由朗读课文,课件出示自读要求,教师巡视指导。

(1)自由朗读课文,读准字音,读通句子。

(2)朗读课文,说说三黑是怎样看待土地的。

读了这篇课文,你对脚下的土地有了什么新的感受?2.检查自读情况。

(1)指名分节朗读课文,正音。

(2)结合提示,说说课文的主要内容。

这首诗写了以三黑为代表的农民重新获得土地的事情,体现了农民们得到自己的土地后的幸福感,抒发了农民对土地的热爱和对未来美好生活的憧憬。

《三黑和土地》教学设计

学情分析:

六年级学生接触诗歌特别是现代诗歌比较少,对诗歌解读方法缺乏了解;同时孩子们大多数在城市长大,农民对土地的情感对他们来说非常陌生,教师在导入的时候可以通过类比让孩子感受到土地之于农民的意义。

教学目标:

1、体会诗中“翻身的人儿”的喜悦之情,以及他们和诗人对土地、家园的深切热爱、眷恋之情。

2、反复朗读诗歌,感受诗中强烈的画面感,体会这种写法的妙处。

3、把握诗歌特有的乡土特色,赏析其朴素自然、平白如话的语言中蕴含的浓浓的诗意。

教学重点:

理解三黑对土地的深厚情感。

教学难点:

理解本诗语言口语化又精炼生动富有诗意的特点。

教学课时:

一课时

教学方法:

朗读、圈画、品析、想象、仿写

教学过程:

板书设计

三黑和土地苏金伞

喜悦热爱憧憬。

部编版语文六年级上册三黑和土地教案与反思(精推3篇)〖部编版语文六年级上册三黑和土地教案与反思第【1】篇〗老师们,大家上午好!今天我说课的内容是统编教材六年级上册第六单元的最后一篇课文《三黑和土地》。

这是一篇略读课文,也是一篇现代诗歌,他的作者是被誉为“乡土诗派”代表之一的现代诗人苏金伞。

他创作的诗歌语言质朴、自然,这首诗歌也不例外。

这首诗歌创作于新中国成立前夕,表现了以“三黑”为代表的农民们在经历了土地革命之后,重获土地后,翻身当家作主的喜悦之情,从而抒发了农民对于土地的热爱,更展现了这一代的人们对未来美好生活的憧憬与向往。

下面我将从教材、学情、教学目标、教学过程和板书设计这五大版块来说说我对这篇课文的设计以及课堂预设。

一、说教材我们知道统编教材在编排上最显著的特点就是双线结构,它由人文主题和语文要素两部分组成,在篇章页中有清晰地呈现。

本单元的人文主题是“保护环境”,编者在篇章页中就引用了印第安酋长所写的《这片土地是神圣的》一文中的一句话“我们是大地的一部分,大地也是我们的一部分”。

本单元的语文要素有2点:1.抓住关键句,把握文章的主要观点;2.学写倡议书。

为了有效落实第一条“抓关键句,把握文章主要观点”这一语文要素,编者有意识地安排了四篇不同文体的课文,依次为古诗文、说明文、散文以及现代诗歌,试图引导教师和学生在不同的文体中有效落实“抓住关键句,把握文章的主要观点”这一要素。

二、说学情基于这样的教材编排,我们再来看六年级学生的学情。

老师的教基于学生的学,学生才是学习的主体。

六年级的学生已经初步具备品词赏句、感悟文本情感的能力。

而且这单元中“抓住关键句,把握文章的主要观点”这一语文要素其实在四下第一单元、五上第二单元中也已经有所涉及,换言之,六年级的学生在抓关键句方面的学习是有一定的基础,本单元的要求就是对之前语文要素的一种延续和深入。

虽然在阅读方法上有一定的基础,但是我们不能忽视的是这首诗歌的创作背景,它对于学生而言是很陌生,有距离感,这也给孩子们造成了阅读上的障碍。

20*三黑和土地

◆诗歌赏析

我爱这土地

艾青

假如我是一只鸟,

我也应该用嘶哑的喉咙歌唱:

这被暴风雨所打击着的土地,

这永远汹涌着我们的悲愤的河流,

这无止息地吹刮着的激怒的风,

和那来自林间的无比温柔的黎明……

——然后我死了,

连羽毛也腐烂在土地里面。

为什么我的眼里常含泪水?

因为我对这土地爱得深沉……

赏析:抗日战争爆发后,艾青怀着高昂的爱国热情、同仇敌忾的民族义愤,投身于反侵略的伟大斗争,他写下了许多脍炙人口的优美诗篇,《我爱这土地》就是其中的一首。

“土地”和“太阳”是艾青诗中的两个主导意象,“土地”象征着生他、养他而又多灾多难的祖国,因此“土地”凝聚了艾青对祖国和人民最深沉的爱,也凝聚了艾青对民族危难和人民疾苦的深广忧愤。

“为什么我的眼里常含泪水?因为我对这土地爱得深沉……”这真实朴素的两句诗,道出了诗人内心深处浓重的“土地”情结。

《三黑和土地》说课稿一、说教材《三黑和土地》是部编版小学语文六年级上册一篇略读课文。

这是一首现代诗歌,描述了翻身农民三黑重获土地的喜悦心情,对土地的无比热爱之情,以及有了土地后对美好生活的憧憬和向往。

本文分为三个部分:第一部分总体写出三黑得到土地后,视若珍宝、爱不释手的情感。

认真地侍弄土地:仔细地翻地,来回地耙地,把土地弄得非常松散,简直像一张柔软的床。

非常适合种子在上面生长。

第二部分介绍三黑把荞麦种子播种到地里,看到麦苗的良好长势,听到地里的蝈蝈叫,想起心酸的童年生活,第三部分,展望未来,向往美好的生活。

二、说目标1.教学目标(1)训练学生正确理解和运用语言文字的能力。

(2)掌握作者比喻的修辞手法。

(3)了解三黑对土地的热爱和对美好生活的向往之情。

2.重难点(1)通过课文的学习,感受三黑对土地的热爱之情和重获土地的喜悦。

(2)想象文字描写的景物,体会作者的感情,感受农民对土地的感情。

(3)通过理解重点词语来体会诗人描绘的景物。

三、说教法自主朗读感悟法:要用好课文这个“例”,少分析,多揣摩,多感受,多体验。

教师引领学生通过多种形式的朗读,深入到文本的语言中,感受语言,熟悉语言,理解语言,借鉴语言。

情境教学法:借助多媒体提供,通过语言渲染等途径,引导学生入情入境地感受文章内容,理解重点语句,体会作者所表达的情感。

四、说教学过程为了突出重点,突破难点,我将安排两课时来引导学生达到预设的教学目标课时一分为5个环节:(一)师生谈话,导入课题。

1.每个人都有非常喜欢和珍爱的东西,今天我们就来认识一下农民三黑,看看他所珍爱的东西是什么?(板书课题:三黑和土地)2.苏金伞介,学生初步了解。

苏金伞(1906-1997),原名苏鹤田,河南睢县人,是中国五四以来最杰出的诗人之一,1932年开始发表作品。

1946年,《大公报》介绍苏金伞时说,"他的诗讽刺深刻得体,当世无第二人"。

1949年加入中国作家协会,曾任河南省文联第一届主席,著有诗集《地层厂》、《窗外》、《鹁鸪鸟》、《苏金伞诗选》、《苏金伞诗文集》等。

部编版语文六年级上册三黑和土地教案与反思(优选3篇)【部编版语文六年级上册三黑和土地教案与反思第1篇】【教学目标】1.有感情地朗读课文,读准字音,读准停顿。

2.了解有关作者苏金伞的文学常识,了解土地改革的背景。

3.体会农民对土地失而复得的喜悦之情以及农民对土地的挚爱之情。

对脚下的土地有新的感受。

【教学重难点】1.理清思路,把握诗歌的主要内容。

2.掌握诗歌的朗读方法,在朗读中品悟诗歌的语言特色。

【教学课时】1课时教学过程:一、谈话导入,揭示课题1.师:土地,对农民来说,是“命根子”,是生存权益最集中的体现。

土地,是农民的生存来源。

今天,我们要学习著名诗人苏金伞的一首现代诗《三黑和土地》,来深切体会以诗歌主人公三黑为代表的农民对土地的那份感情。

(板书课题,齐读课题)2.解读诗题:诗歌以“三黑和土地”为题,交代了写作对象,“三黑”是主人公,“土地”是三黑赖以生存的支柱。

3.背景介绍。

本文选自《苏金伞诗选》。

苏金伞从小生活在农村,能深刻体会到农民对土地的挚爱,作为我国乡土诗派的代表人物,苏金伞晚年对乡土的回忆,几乎触处皆诗。

新中国成立前,在老解放区基本完成土地改革,新中国建立初期,在新近解放的地区继续开展土地改革运动。

劳动人民重新获得宝贵的土地。

本诗写于新中国土改时期,表现了以三黑为代表的农民们重获土地后的喜悦心情。

二、初读课文,整体感知1.自由读诗歌,注意读准字音、读出感情,注意朗读节奏。

(教师适时指导,引导学生边朗读边想象作者所描绘的画面。

)2.理清思路,把握诗歌的主要内容。

思考:诗歌主要讲了一件什么事?(同桌讨论、交流)明确:这是一首格律化诗歌,共15节,每节四句,偶句押韵,诗句均齐,很是严整。

诗歌表现了以三黑为代表的农民对土地失而复得的喜悦,抒发了农民对土地的热爱和对未来美好生活的憧憬。

三、深入品析,讨论交流1.(指名朗读诗歌第1~3节)思考:农民和土地之间的关系,感受农民对土地有怎样的感情。

(结合生活实际,自由交流)小结:诗歌第1节用旱天的鹅见了水的情景来比喻有了土地的农民的样子,充分表现了农民对土地的渴望,写出了农民对获得土地的迫切心情,也写出了农民内心极度的欢喜之情。

《20 三黑和土地》教学设计教学目标1.提高学生正确理解和运用语言文字的能力。

2.掌握作者比喻手法的运用。

3.了解三黑对土地的热爱和对美好生活的向往之情。

教学重点通过课文的学习,感受三黑对土地的热爱之情和重获土地的喜悦。

教学难点通过理解重点词语来体会诗人描绘的景物。

教学方法引导探究法。

课时安排1课时课前准备相关资料,生字卡片、多媒体课件。

教学过程一、情景导入1.谈话:同学们,我们脚下的这片土地是我们出生、成长的地方,它无私地奉献自己的一切,只为了给我们提供衣食所需。

离开了这片土地,我们将举步维艰、难以继日。

三黑深爱着自己脚下的这片土地,当他真正拥有这片土地的时候,他不仅满怀喜悦,而且憧憬着未来通过辛勤的劳动过上了幸福美好的生活。

2.揭题:今天,我们一起来学习课文《三黑和土地》感受翻身做主人的农民对土地的情思。

(板书课题)二、简介作者作者苏金伞,原名苏鹤田,河南睢县人,是中国五四以来最杰出的诗人之一。

1946年,《大公报》介绍苏金伞时说,“他的诗讽刺深刻得体,当世无第二人”。

1949年加入中国作家协会,著有诗集《地层下》《窗外》《鹁鸪鸟》《苏金伞诗选》《苏金伞诗文集》等。

本文选自《苏金伞诗选》。

三、朗读课文,初步感知1.指导学生配乐泛读,让学生直接走入诗歌意境,初步感知诗歌内容。

2.自读诗歌,小组释疑。

初读课文,学生低声朗读,读准字音,读通诗句。

遇到不理解的字词或者疑问,画出来,小组交流。

3.朗读过程中画出诗中难以理解的诗句以及画出朗诵节奏。

感受意境和诗中的韵味。

四、内容探究1.诗歌展现了几幅画面?给每个画面起一个标题。

通过描绘画面取标题,锻炼学生的概括能力,在分析语言中感受作者的写作特点。

结合背景资料,让同学们感受作者的情感2.选自己喜欢的画面,说说作者用什么手法来描绘它们,如词语、修辞等。

3.诗人苏金伞的语言质朴无华,你从哪些地方感受到?4.说说诗中表达了什么情感?5.在理解诗歌内容、主旨情感后,学生对自己初读诗歌时的朗读处理做出调整,然后再次朗读,看看有没有不同效果感受。

20*三黑和土地本文选自《苏金伞诗选》,描述了以三黑为代表的农民,重获宝贵土地的情形。

诗歌以“三黑和土地”为题,交代了写作对象,“三黑”是主人公,“土地"是三黑赖以生存的支柱,表现了农民得到了自己的土地之后的喜悦心情,抒发了农民对土地的热爱和对未来美好生活的憧憬.六年级的学生对于诗歌的学习感悟有一定的方法,这首诗歌文字质朴,字里行间透露着诗人对土地的热爱,透过朗读,能体会诗歌感情,对土地也会有新的感受。

1.有感情地朗读课文,在朗读中发现三黑是怎样看待土地的。

2.抓住关键语句,通过对关键语句的品悟,从而把握文章的主要观点。

【知识与技能】1.有感情地朗读课文,在朗读中品味诗歌质朴的语言特色。

2.能说出三黑是怎样看待土地的。

【过程与方法】通过对关键语句的品悟,培养学生把握文章主要观点的学习能力。

【情感、态度与价值观】感受农民对土地的热爱和对未来美好生活的憧憬。

重点有感情地朗读课文,说说三黑是怎样看待土地的。

难点抓住关键语句,把握文章的主要观点,体会农民对土地失而复得的喜悦心情.教师:课件。

学生:搜集诗人的资料及本诗的创作背景。

1课时一、诗歌导入,激发情感1.播放艾青《我爱这土地》音频,请学生聆听。

2.学生交流听后感想。

3.导入新课,板书课题。

二、检查预习,读出情感1.朗读课文两遍,注意读准字音、读通句子、读出情感。

2.同桌互读,互相评价。

3.全班展示读,交流从朗读中仿佛看到了什么画面。

三、理清思路,把握诗歌主要内容1.分节读诗歌,想一想,诗歌主要写了一件什么事?2.学生交流。

3.教师小结。

四、细品感悟,把握诗歌主要观点1.静心默读,圈点勾画自己喜欢的语句。

2.交流自己喜欢的语句。

3.诗歌是怎样描写农民对土地的喜欢的?4.学生交流。

5.品味第一、二、三小节。

6.在你的心中,三黑是个怎样的人?(1)从三黑翻地、耙地来评价。

(精心侍弄土地.)(2)“从来没睡过这么好的床”有哪些含义?(既是指土地,又是指三黑现在的好生活。

六年级上册语文《三黑和土地》知识点《三黑和土地》一文以朴实无华的语言塑造了三黑这一因获得了自己的土地而勤劳耕作,憧憬美好生活的农民形象,表达了翻身的农民的无比喜悦之情和对美好生活充满希望的感情。

亲爱的读者,下面给大家分享关于六年级上册语文《三黑和土地》知识点,欢迎阅读!六年级上册语文《三黑和土地》原文农民一有了土地,就把整个生命投入了土地。

活像旱天的鹅,一见了水就连头带尾巴钻进水里。

恨不得把每一块土,都送到舌头上,是咸是甜,自己先来尝一尝。

三黑从来没睡过这么好的床,今天准备好了,叫麦籽儿睡上。

这么好的床,麦籽儿躺下去挺舒服,就想发芽,赶紧钻出来吸些雨露。

三黑耙过地,坐下来歇一歇。

看见自己种的荞麦已经开花,白霎霎的像一片雪。

荞麦地里还有两个蝈蝈儿在叫唤,吱吱吱……叫得人心里痒抓抓的好喜欢。

小时候因为逮蝈蝈儿,常常挨骂,爹娘骂:不好好拾柴火。

地主骂:蹚坏了他的庄稼。

现在蝈蝈儿就在自己地里叫,他想招呼从地头路过的那个孩子:“快去逮吧,你听,叫得多好!”他又在打算:明年要跟人合伙,把地浇得肥肥的,让庄稼长得更好,收得更多。

再买头小毛驴,打完场赶着送公粮;驮着老伴儿看闺女,上东庄。

三黑一边耙地,一边想着:翻身的人儿心里真甜。

他笑嘻嘻的,连嘴都合不上。

地里的蝈蝈儿也叫得更欢。

__________本诗作者苏金伞,选作课文时有改动。

六年级上册语文《三黑和土地》知识点归纳多音字溜:liū(溜冰)liù(大溜)散:sǎn(散漫)sàn(散步)钻:zuàn(钻石)zuān(钻孔)近义词温暖——暖和合适——符合顿溜——顺当松散——疏松舒服——舒适赶紧——赶快准备——筹备叫唤——鸣叫招呼——呼唤反义词温暖——寒冷松散——紧密舒服——难受喜欢——讨厌笑嘻嘻——哭啼啼理解词语恨不得:急切希望(实现某事);巴不得。

土疙瘩:土结成的块状物。

耙:用耙子平整土地或聚拢、散开柴草、谷物等。

顺溜:通畅顺当;没有阻拦。

20*三黑和土地

◆诗歌赏析

我爱这土地

艾青

假如我是一只鸟,

我也应该用嘶哑的喉咙歌唱:

这被暴风雨所打击着的土地,

这永远汹涌着我们的悲愤的河流,

这无止息地吹刮着的激怒的风,

和那来自林间的无比温柔的黎明……

——然后我死了,

连羽毛也腐烂在土地里面。

为什么我的眼里常含泪水?

因为我对这土地爱得深沉……

赏析:抗日战争爆发后,艾青怀着高昂的爱国热情、同仇敌忾的民族义愤,投身于反侵略的伟大斗争,他写下了许多脍炙人口的优美诗篇,《我爱这土地》就是其中的一首。

“土地”和“太阳”是艾青诗中的两个主导意象,“土地”象征着生他、养他而又多灾多难的祖国,因此“土地”凝聚了艾青对祖国和人民最深沉的爱,也凝聚了艾青对民族危难和人民疾苦的深广忧愤。

“为什么我的眼里常含泪水?因为我对这土地爱得深沉……”这真实朴素的两句诗,道出了诗人内心深处浓重的“土地”情结。