赵树理1

- 格式:doc

- 大小:16.50 KB

- 文档页数:2

赵树理赵树理简介赵树理,原名赵树礼,现代著名小说家、人民艺术家,山药蛋派创始人。

1906年9月24日出生在山西省晋城市沁水县的一个贫苦农民家庭,在农村中长大的他不仅了解农民,也热爱和深通农民的艺术。

青年时代曾外出求流浪求学,曾就读于长治的山西第四师范学院,一度接触到新文学,受到极大影响。

1930年底,赵树理一边流浪一边开始写作,在抗战前的几年间发表了《金字》《盘龙峪》等小说。

1937年投身抗日工作,在山西从事各种文化事务,编报纸副刊,写出了许多反映农村社会生活、深受广大群众欢迎的小说,如《小二黑结婚》(1943)、《李有才板话》(1943)、《李家庄的变迁》(1946)、《福贵》等。

全国解放以后,继续深入农村生活,笔耕不辍,驰骋于中国文坛。

短篇小说《锻炼锻炼》《登记》、长篇评书《灵泉洞》(上集),以及《实干家潘永福》、长篇小说《三里湾》(1955)等。

赵树理在中国现代文学史上占有重要地位,他是我国真正熟悉农村、热爱人民的少有的杰出作家之一,他的作品乡土气息浓厚,真实地再现了我国农村几十年来的巨大变革,有一种新鲜活泼、为老百姓喜闻乐见的大众化风格,形成一个俗称“山药蛋派”的文学流派。

1937年加入中国共产党。

历任中国文联常务委员、中国作家协会理事、中国曲艺协会主席,曾任《曲艺》《人民文学》编委、中国共产党第八次代表大会代表,全国人民代表大会第一、二、三届代表。

在文革中赵树理成为“周扬树立的黑标兵”,遭到长期的迫害、批斗,1967年1月8日《光明日报》发表《赵树理是反革命修正主义文艺路线的“标兵”》,被押著游街示众,曾被打断肋骨,又在批斗台上被推下,跌断髋骨,1970年6月23日被“隔离审查”,9月17日继续接受批斗,9月22日病危,1970年9月23日含冤逝世,终年64岁。

赵树理与解放区文学(一)一在抗日民族解放战争中,中国共产党领导下的八路军、新四军在敌人后方开辟了以陕甘宁边区为中心的广大抗日根据地,随着解放战争的推进,又扩大为解放区。

在古老中国的这片“红色”的土地上,实行着新民主主义社会制度,产生了相应的新民主主义的政治、经济、文化。

解放区的文学艺术,就是在这种环境下发展着,繁荣着。

众所周知,赵树理是解放区第一个不屈不挠一如既往地为农民写作的小说家,他是解放区文学最杰出最优秀的代表。

他的作品永远只表现一类人:那就是农民;永远只有一个背景:那就是乡村;永远只有一个主题:那就是农村的变革和农民的自我更新。

在艺术上,他旁若无人地独自走着单纯的民族化大众化道路,在实践中回归传统,沟通中国文学自身的渊流;他用古老朴素的技艺表现现代意识与现代生活,勾勒出一系列明晰如画的人物。

这自然与他的思想情趣、现实视野、生活积累与文学素养不可分割。

赵树理,他天生是个农民,他握过锄头,扶过犁稍,闻过泥土的芳香,也嗅过牛粪的气味,他熟知农民的一切:他们的喜怒哀乐,悲欢得失,失望与憧憬,卑微与可笑。

他自然了解农村各方面的知识、习惯、风俗和人情。

不仅如此,他还通晓农民的艺术,说故事、读唱本、拉打弹唱、粉墨登场……他在没有创作之前便是一个“农民通”。

他在与农民长期共处中了解到,由于文化层次和知识水准的限制,农民感兴趣的艺术主要是古典通俗小说和说唱艺术。

特别是赵树理以虔诚的心态给父亲朗读《阿Q正传》的时候,那张粗糙干黑的面孔毫无表情。

这坚定了他要让艺术真正走向民间,只有走单纯的民族化大众化道路,创作出同他们审美层次和欣赏习惯相一致的大众文学的信念。

1942年,毛泽东《在延安文艺座谈会上的讲设》的发表,更加使他义无反顾地走民族化大从化道路。

同时,《讲话》也是严格意义上的解放区文学的端始。

《讲话》的两个要点:文艺为工农兵服务和如何为工农兵服务,涵盖了解放区文学的全部内容与特色。

前者作为党的文艺政策一经明确和确定,立即给“五四”新文学运动发轫期提出的“平民文学”到“左翼”文学运动高涨时倡导的“工农小说”,划了个永久休止的句号,至终形成压倒一切的主题题材,找到了文学艺术与战争时期的民众需求的最佳契合点,从而动员了千百万农民投入到火热的民族解放战争中和崭新的建设新政权的革命斗争中。

67夫妻之间养 性2014.10赵树理是中国现代著名作家,他的作品具有新鲜朴素的民族特色,生动活泼的群众语言,清新浓郁的乡土气息,犹如一幅生动的农村风俗画卷,并由此而开创了一个文学流派“山药蛋派”。

他的小说《小二黑结婚》、《李有才板话》、《李家庄的变迁》、《三里湾》等作品成为文学宝库中的一颗颗明珠。

尤其是1943年9月出版的小说《小二黑结婚》立刻引起轰动,根据小说改编的地方戏、歌剧纷纷搬上舞台。

《小二黑结婚》的出现是千百年来中国文坛发生彻底转变的报春花。

赵树理的家乡在山西省晋东南的沁水县端氏镇慰迟村。

这里偏僻闭塞,封建礼教积习很深。

赵树理是家中唯一的男孩,自然受到长辈们的格外关爱。

和别人家的长辈一样,祖父和父亲对他也抱着望子成龙的强烈愿望。

从6岁起,祖父就教他认字、写字,念《三字经》、《百家姓》等一些封建或宗教道德格言。

所以在青少年时代的一个很长时期内,占据他头脑的依然是封建礼教的正统思想。

在高小上学后的一年冬天,15岁的赵树理由父母作主,同邻村张家山一位姓马的女子结了婚。

这位马家姑娘是一位颇守封建妇道的女人,比赵树理年长一岁,高大结实。

相比之下,赵树理又矮又弱,颇有“小女婿”之感。

结婚之初,赵树理的头脑中仍然是夫为妻纲那一套,为了维持纲纪礼仪,他时常摆出男子汉大丈夫的架子要妻子服从,有时还到母亲那里告状,以婆婆压媳妇。

当时他只是一名高小学生,年龄不大,阅历也有限,对妻子的一些苦衷不以为意。

有时他从学校回到家里,妻子对他倾诉日常生活之苦,想从他那儿寻个精神安慰,他总是认为这些小事无关圣贤之道,因而置之不理,有时还加以斥责,使妻子颇感委屈。

随着年龄的增长,他逐渐接受了一些民主和科学的新思想,感觉以往对妻子的态度很不应该。

不知不觉中,夫妻关系日益亲密起来。

高小毕业后,赵树理先后在外地上学、教书,妻子在家操持家务。

1929年春,马氏夫人不幸病故,年仅24岁。

马氏夫人生有一子,取名大湖,学名赵广元。

赵树理晚年回忆起与马氏夫人8年的夫妻情分,时感内疚。

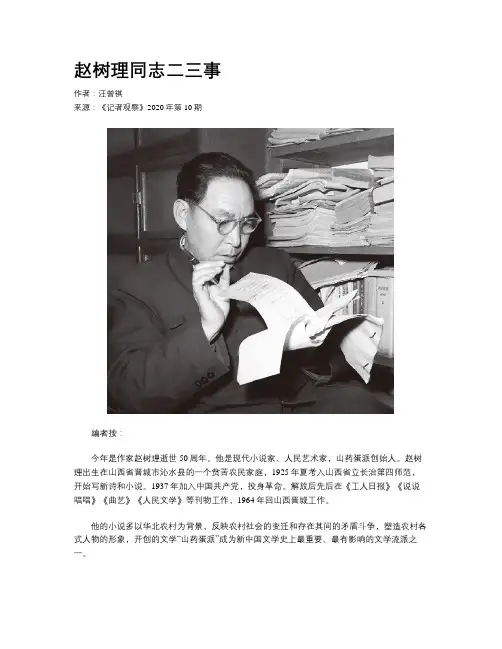

赵树理同志二三事作者:汪曾祺来源:《记者观察》2020年第10期编者按:今年是作家赵树理逝世50周年。

他是现代小说家、人民艺术家,山药蛋派创始人。

赵树理出生在山西省晋城市沁水县的一个贫苦农民家庭,1925年夏考入山西省立长治第四师范,开始写新诗和小说。

1937年加入中国共产党,投身革命。

解放后先后在《工人日报》《说说唱唱》《曲艺》《人民文学》等刊物工作,1964年回山西晋城工作。

他的小说多以华北农村为背景,反映农村社会的变迁和存在其间的矛盾斗争,塑造农村各式人物的形象,开创的文学“山药蛋派”成为新中国文学史上最重要、最有影响的文学流派之一。

赵树理同志身高而瘦,面长鼻直,额头很高。

眉细而微弯,眼狭长,与人相对,特别是倾听别人说话时,眼角常若含笑。

听到什么有趣的事,也会咕咕地笑出声来。

有时他自己想到什么有趣的事,也会咕咕地笑起来。

赵树理是个非常富于幽默感的人。

他的幽默是农民式的幽默,聪明、精细而含蓄,不是存心逗乐,也不带尖刻伤人的芒刺,温和而有善意。

他只是随时觉得生活很好玩,某人某事很有意思,可发一笑,不禁莞尔。

他的幽默感在他的作品里和他的脸上随时可见。

赵树理走路比较快(他的腿长;他的身体各部分都偏长,手指也长),总好像在侧着身子往前走,像是穿行在热闹的集市的人丛中,怕碰着别人,给别人让路。

赵树理同志是我见到过的最没有架子的作家,一个让人感到亲切的、妩媚的作家。

树理同志衣着朴素,一年四季总是一身蓝卡叽布的制服。

但是他有一件很豪华的“行头”——一件水獭皮领子、礼服呢面的狐皮大衣。

他身体不好,怕冷,冬天出门就穿起这件大衣来。

那是刚“进城”的时候买的一那时这样的大衣很便宜,拍卖行里总挂着几件。

奇怪的是他下乡体验生活,回到上党农村,也是穿了这件大衣去。

那时作家下乡,总得穿得像个农民,至少像个村干部,哪有穿了水獭领子狐皮大衣下去的?可是家乡的农民并不因为这件大衣就和他疏远隔阂起来,赵树理还是他们的“老赵”,老老少少,还是跟他无话不谈。

赵树理与乡土文学(一)赵树理与乡土文学(一)当1947年8月10日《人民日报》发表陈荒煤的《向赵树理方向迈进》一文时,他虽然没有具体限定“赵树理方向”的内涵和意义,但我理解,“赵树理方向”首先在于他的文学的大众化方向和鲜明的倾向性,因此,“赵树理方向”实际上就是“乡土文学”的方向。

中国现代文学史上的“乡土文学”尽管并非赵树理的首创,但真正达到在主观上自觉的为农民写、写农民、给农民看的“文的自觉”则确要从赵树理算起。

这不仅表现在题材的自觉、语言的自觉、人物塑造的自觉等文体创造方面,更主要地表现在赵树理创作意识的自觉。

他主动的有清醒意识的让文学去接近劳工大众,从而影响和改变他们的阅读范围和审美情趣,诱导他们的思想意识朝着合理的方向靠近,而远离封建糟粕的侵蚀。

由此可见,“赵树理方向”并不是“被动的迎合”“农民的审美习惯和审美需要”,也不是仅仅停留在“第一个层次上”。

这从他“一步一步地夺取那些封建小唱本的阵地”的表白中,就可看出他的文学志愿和目标。

所以,仅仅认为“赵树理方向”停留在“文学的第一个层次上”的说法,其实是并不了解上世纪三、四十年代中国的历史现实。

试想,没有把大众的情趣引导到健康的文学阅读上,而放任于封建糟粕中,谈何向文学的“第二层次飞跃”?这不有点让古代的人去奢想宇宙飞船一样,强人所难吗?由此、我们评论一位作家要近可能的放到一定的历史现实环境中,重点考察他在他所生活的时代和现实条件下“应该做什么”和“能够做什么”而不必强求他“应该怎样做”。

正是基于这样的设想,我把赵树理摆到了中国“乡土文学”的渊源流变中,进而把握他的位置和历史贡献。

一在中国,最早提出“乡土文学”的概念见于鲁迅在《中国新文学大系·小说二集导言》,他虽然还主要是对“五四”后期一种特定的文学现象的深刻概括,但对“乡土文学”的地方色彩和民族风味已有所揭示。

在国际,“乡土文学”则出现于19世纪末,步利特·哈特等在美国的倡导。

现当代文学专题(2)参考资料一:赵树理的小说赵树理(1906--1970),原名赵树礼,是最受中国农民欢迎的作家之一。

1931年开始发表通俗文艺作品,毛主席《在延安文艺座谈会上的讲话》给他指明了方向,发表了最能体现这一讲话精神的中篇小说《小二黑结婚》和《李有才报话》,从此名声大振,成为延安文艺座谈会以后崛起的新型作家的代表。

以后又发表了短篇小说《地板》、《小经理》、《福贵》、《邪不压正》、《传家宝》、《田寡妇看瓜》,长篇小说《李家庄的变迁》。

新中国成立后,出版了长篇小说《三里湾》,长篇评书体小说《灵泉洞》(上)及短篇小说多篇。

近年又有《赵树理文集》及《赵树理文集读编》问世。

《小二黑结婚》和《李有才板话》是建国前赵树理小说的代表作。

《小二黑结婚》描写的是根据地一对青年男女小二黑和小芹,冲破封建传统和落后家长的重重束缚,终于结为美满夫妻的故事。

作品成功地塑造了二诸葛和三仙姑两个农民中的落后人物的形象。

二诸葛胆小怕事、落后迷信,极力想维护家长制的权威,顽固地反对儿子小二黑与小芹自由恋爱结婚。

三仙姑本是一个好逸恶劳、作风不正的妇女,不仅忌妒女儿小芹的幸福婚姻,而且还贪财出卖女儿。

赵树理通过这两个人物形象的塑造,深刻地揭示了农村小生产者精神的落后、陈腐,说明实行民主改革、移风易俗确实是势在必行。

小二黑和小芹是年轻的进步力量的代表,他们争取婚姻的斗争,展示了新生事物一定要战胜旧事物的历史大趋势。

《小二黑结婚》热情地歌颂了民主政权的巨大力量,反映了解放区农村的重大变化,积极地扶持了新一代农民的成长。

《小二黑结婚》的出现,是千百年来的中国文坛发生彻底变化的报春花。

如果说《小二黑结婚》是赵树理表现小世界的代表作,那么,《李有才板话》就是表现大世界的代表作。

这部小说准确真实的描写了特定历史条件下的农村“政治生活的横断面”,反映了农村各阶层人物的心理变动,赢得了“反映农村斗争的最杰出的作品,也是解放区文艺的代表之作”的赞誉。

赵树理课文哎,说起赵树理,那可是咱们中国文坛上的一朵奇葩,他的文章啊,就像是咱村里的大槐树,根深叶茂,接地气,让人看了心里头那个舒坦。

赵树理老先生的笔,就像是咱庄稼人手里的锄头,一锄头下去,就能刨出地里的金疙瘩。

他写的那些故事,都是咱老百姓身边的事儿,家长里短,柴米油盐,可就是这么些个不起眼的小事儿,愣是让他给写活了,写得那叫一个生动,看得人直拍大腿,直呼过瘾。

记得小时候,俺娘就爱给俺念赵树理的小说,那时候不识字,就光听个热闹。

娘说,赵树理的书里啊,有好人也有坏人,有笑也有泪,就像咱这日子,酸甜苦辣啥味儿都有。

俺一听,嘿,这不就是咱的生活嘛!赵树理写人物,那叫一个绝。

他笔下的人物,一个个都活灵活现的,就像是从咱村里直接走出来的一样。

那小二黑,聪明伶俐,敢爱敢恨,跟那三仙姑斗智斗勇,看得人心里头那个痛快。

还有那二诸葛,整天神神叨叨的,算来算去,最后还不是被现实给打了脸。

这些人物啊,就像是咱身边的邻居亲戚,让人看了既亲切又感慨。

赵树理的语言,那也是一绝。

他用的都是大白话,通俗易懂,可就是这么些个简单的话,愣是让他给说出了花儿来。

他写风景,不用啥华丽的词藻,就几句“山青水绿,鸟语花香”,就把那景色给描绘得跟画儿似的。

他写人物对话,更是生动有趣,那些个方言俚语,用得恰到好处,让人听了就像是在听村里人拉家常一样。

赵树理的文章啊,还特别注重情感表达。

他写爱情,写得纯真热烈;他写亲情,写得温馨感人;他写友情,写得真挚深厚。

这些情感啊,就像是咱心里头的暖流,暖洋洋的,让人看了心里头那个舒坦。

现在啊,虽然时代变了,但赵树理的文章还是那么受欢迎。

为啥?因为他写的就是咱老百姓的生活,讲的就是咱老百姓的故事。

他的文章啊,就像是咱这土地上的庄稼,一年又一年地生长着,滋养着一代又一代的人。

所以啊,每当俺想起赵树理老先生的时候,心里头总是充满了敬意和感激。

是他用那支神奇的笔,把咱老百姓的生活写进了书里,让更多的人看到了咱的喜怒哀乐、酸甜苦辣。

赵树理与乡土小说一、“文摊文学家”赵树理赵树理(1906-1970),原名赵树礼,山西沁水人。

开创山药蛋派,代表作有:短篇小说《小二黑结婚》《罗汉钱》《李有才板话》《邪不压正》《李家庄的变迁》《登记》《锻炼锻炼》《三里湾》等。

“赵叔从来都是一种打扮:头上戴一顶蓝布人民帽,身穿一套蓝布制服,脚上穿一双家制黑布鞋,衣服还经常是皱皱巴巴的,一点也不挺括,这一身打扮哪像一个作家呀?简直就是一个活脱脱的老农呀!±!”——老舍女儿舒立回忆中的赵树理。

“我不想上文坛,不想做文坛文学家。

我只想上‘文摊’,写些小本子夹在卖小唱本的摊子里去赶庙会,三两个铜板可以买一本,这样一步一步地去夺取那些封建小唱本的阵地。

做这样一个文摊文学家,就是我的志愿。

”——赵树理语,转引自李普《赵树理印象记》1、赵树理的文学史意义赵树理以其清新活泼、散着泥土气息的乡土通俗小说,真实细腻地展现了新的变革时代中国农民的生活与精神世界。

他不仅是解放区文学杰出的代表,在整个中国现代文学史上也独具光彩。

赵树理小说的适时出现,应和了党在解放区所推行的文学路线,被视为是实践《讲话》精神、体现“工农兵文艺”方向的代表。

“文摊文学家”历史性地成为了另一个“文坛”的“典范”。

“由于《小二黑结婚》、《李家庄的变迁》等作品出版,正值延安整风和毛泽东《在延安文艺座谈会上的讲话》发表期间,把赵树理小说归结为政治运动和《讲话》指导的结果,似乎也就顺理成章了。

换句话说,肯定赵树理的艺术成就,毋宁是一份关于艺术理念的政治宣言。

”——董之林:《关于“十七年”文学研究的历史反思》2、《小二黑结婚》与《李有才板话》《小二黑结婚》是赵树理确立自己创作风格的代表作,完成于1943年5月。

通过一对农村“小字辈”小二黑、小芹争取婚姻自主的故事,描写了中国农村新旧变革中新生力量与愚昧落后观念及反动封建势力间的冲突,揭示了农民翻身解放的历史必然性与复杂性。

小二黑和小芹代表的是根据地的新生民主力量,二诸葛和三仙姑是当时农村封建意识的体现者,金旺和兴旺兄弟俩是当时混进乡村政权里的坏分子。

怎样看“赵树理现象”

赵树理,自幼生活在农村。

农村生活环境对赵树理有三方面重要影响,并成为他以后创作的生活基础。

第一,赵树理出身贫苦,自小在农村长大,饱尝生活辛酸,熟悉农民的思想感情和农村各阶层的生活。

第二,赵树理从小喜爱民间曲艺,戏剧和民间乐器,深受民间文艺熏陶,通晓农民的艺术和欣赏习惯。

第三,赵树理熟悉农村的百科知识,人情风俗生活习惯。

赵树理深受父亲影响,加之自己的生活体验,从而获得了多方面的农村知识。

青年时代,赵树理在外出求学和流浪期间,受到五四新文艺影响,他渴望把这些新东西介绍到农村去,但发现新文学圈子狭小,写字下棋、会画几笔山水画,刻图章,爱好工艺创造,庄稼活拿得起放得下,说笑话,耍把戏,也是一个多面手,“文坛太高了,群众攀不上去,最好拆下来铺成小摊子。

”“打不进农民中去”。

于是,他决心走文学的大众化道路,用农民群众喜闻乐见的民族形式进行创作,做一个“文摊文学家”。

这成为赵树理最初的,也是终生为之奋斗的创作宗旨。

赵树理早在抗战时期,就以《小二黑结婚》和《李有才报话》,被誉为具有新颖独到的大众风格的人民艺术家。

赵树理是现当代文坛上具有重要影响的作家之一。

周扬同志有一段话,很能说明这个作家的特点:“他文好人也好,文章有特色,人也有特色。

他最熟悉农村,最了解农民心理;他懂世故,但又象农民一样纯朴;他憨直而又机智诙谐;他有独到之见,也有偏激之词;他的才华不外露,而是象藏在深入的珠宝一样不时闪烁出耀眼的光芒。

……他公正无私,对人民忠心耿耿。

这是最可宝贵的。

”

1947年,晋察冀边区文联提出“向赵树理方向迈进”的口号,对我国四十年代的后的文学发生了深刻影响,赵树理在内容上提倡“问题小说论”,艺术上主张“民间文学正统论”,风格上推崇“大众化文学”。

解放后,他先后创作了长篇小说《三里湾》,短篇小说《登记》、《锻炼锻炼》、《套不住的手》、《卖烟叶》等,后集结为《下乡集》。

还创作了长篇评书《灵泉洞》(上),另外创作改编过许多曲艺,戏曲作品。

赵树理坚持为广大农民而写作,坚持民族化,大众化的创作风格。

从而写出了许多为中国农民所喜闻乐见的作品。

纵观赵树理的创作,从解放区时期的《小二黑结婚》、《李有才板话》到新中国成立后的小说,都紧紧围绕了中国农民命运的转变思想意识的觉醒和农村的伟大历史变革,从这个意义上讲,赵树理的小说成为中国农村生活的变迁史。

但是,正当作家要把自己多年的艺术积累奉献人民的时候,文化大革命把他推向厄运,在林彪,四人帮的残酷迫害下,这位扬名中外的作家于1970年9月含恨而死。

粉碎四人帮后,冤案才被平反。

工人出版社出版了四卷本《赵树理文集》。

赵树理建国后的创作变化:

从内容上讲:取材重点是社会主义农村新生活,真实地再现了中国农民从半封建社会到社会主义社会的巨大变化,描写了农业社会主义改造的复杂性和艰巨性,反映了农村的人民内部矛盾,歌颂了新人新事新风尚,充满了对农村落后现象的批评。

从形式上看:坚持和发扬了自己的艺术风格,从中国民间文学和古典文学中吸取营养,继承了“五四”新文学现实主义传统,不断地追求民族化、大众化的艺术风格。

赵树理的创作思想:他始终以农村生活作为自己的作品题材,以农村读者作为艺术服务的对象。

文学艺术的大众化和民族化而辛勤探索。

在创作上,赵树理说“我是有多少写多少,我自己未经历过的事情我是不写的。

”当然,这种说法,在理论上可以挑剔,作家碍于精力限制,利用间接材料写作是完全可以的。

但我们应当从中体会作者的主要思想,他是忠实于生活,他的作品真实地反映了我国农村各个阶段的发展历史,表现了农民形象的演变史赵树理这样看问题小说:“我的作品,我自己常常叫它问题小说。

为什么叫这个名字,就是因为我写的小说,都是我下乡工作时在工作中碰到的问题,感到那个问题不解决,会妨碍我们工作的进展,应该把它提出来。

”

但这种问题小说,有时满足从局部出发的“问题小说”,而没有很好地从整个历史时代高度,发掘复杂的社会矛盾,理解我国社会主义体制的不完善之处。

所以一定程度上影响了反映现实的深刻性。

人物塑造服从问题,演绎故事不够深化。

3、赵树理的作品特色:

(1)取材地域集中,具有鲜明的山西地方色彩。

赵树理生活在山西晋东南一带,他对故乡沁水县有着深厚感情。

赵树理作品中的许多人物都直接取材于故乡人物,作者自己说:“《小二黑结婚》中的二诸葛就是我父亲的缩影,兴旺、金旺都是我工作地区的旧渣滓,《李有才板话》中老字辈和小字辈的人物就是我的邻里,而且有好多是朋友。

”

赵树理所表现的农村和农民,不仅生活环境生活方式,风俗习惯和衣着打扮是山西的,人物的举止言谈,心理气质,性格,感情也带着特定区域的鲜明的地方色彩。

《登记》中的罗汉钱,现龙灯、说媒、新媳妇拜年等。

都表现了浓郁的山西地方情调,具有强烈的泥土气息。

这种地方色彩与乡土风味构成了赵树理创作个性,创作格调的重要因素之一。

3)赵树理重视农村社会的传统生活的研究,对它所表现的人情风俗,家庭关系,伦理观念有着深刻认识。

小说表现了农村开明进步的新因素与落后。

愚昧的封建传统势力的斗争,反映了农村思想变革的长期性和艰难性。

2)坚持从生活出发写人物,热情歌颂农民在新时代中的成长。

特别是在树英雄人物的塑造上,反对脱离实际地拔高人物。

3)赵树理主张写“问题小说”,敢于反映农村的矛盾和斗争。

生活中遇到的非解决不可而又不是轻易能解决的问题,往往变成他的小说主题。

3)赵树理主张写“问题小说”,敢于反映农村的矛盾和斗争。

生活中遇到的非解决不可而又不是轻易能解决的问题,往往变成他的小说主题。

2)坚持革命现实主义创作原则,实事求是,忠实于生活的本来面目,坚持写所见所闻所感。

1)坚持为农民群众而创作的文学主张,有意识地写农民,写农村生活,并且按照农民的思想感情、美学趣味和文化水准的要求去创作。