赵树理 作品及人物介绍

- 格式:ppt

- 大小:299.50 KB

- 文档页数:10

介绍五部赵树理的作品

以下是五部赵树理的作品:

《小二黑结婚》:讲述了一段关于乡村中两位年轻人小二黑和小芹的恋爱故事。

通过描绘两人的恋情和家庭的反对,反映了当时农村社会的传统观念和习俗。

《李有才板话》:这部作品以板话的形式,讲述了一个农村中贫苦农民李有才的故事。

通过李有才与其他农民的互动,揭示了农村社会中的阶级矛盾和斗争。

《李家庄的变迁》:这部小说以李家庄为背景,描绘了农村社会的变迁和变革。

通过讲述李家庄的兴衰史,反映了当时农村社会的历史变革和人民的生活变迁。

《福贵》:这是一部以福贵为主人公的小说,讲述了福贵一家在贫困中挣扎求生的故事。

通过福贵的人生经历,反映了当时社会的贫困和不公。

《锻炼锻炼》:这部小说以两位农村妇女——吃不饱和大能人为主题,通过对她们的生活和思想观念的描写,反映了当时农村社会中的人性和社会现象。

以上作品都是赵树理的代表作,它们以生动的情节和深刻的社会内涵,展现了赵树理独特的文学风格和思想观念。

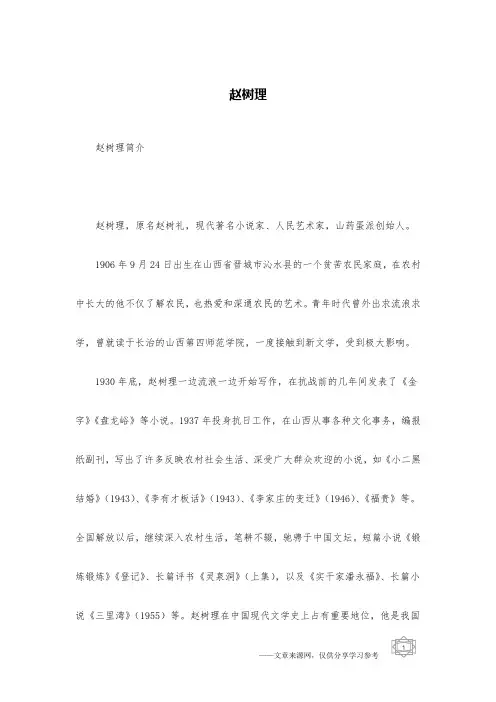

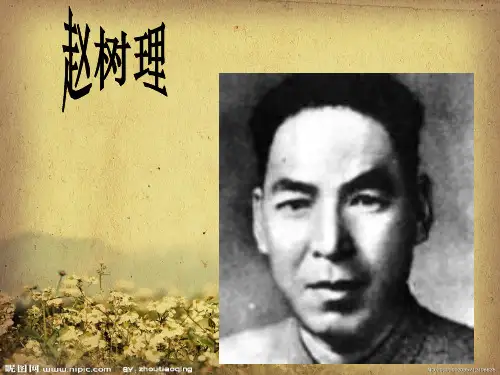

赵树理赵树理简介赵树理,原名赵树礼,现代著名小说家、人民艺术家,山药蛋派创始人。

1906年9月24日出生在山西省晋城市沁水县的一个贫苦农民家庭,在农村中长大的他不仅了解农民,也热爱和深通农民的艺术。

青年时代曾外出求流浪求学,曾就读于长治的山西第四师范学院,一度接触到新文学,受到极大影响。

1930年底,赵树理一边流浪一边开始写作,在抗战前的几年间发表了《金字》《盘龙峪》等小说。

1937年投身抗日工作,在山西从事各种文化事务,编报纸副刊,写出了许多反映农村社会生活、深受广大群众欢迎的小说,如《小二黑结婚》(1943)、《李有才板话》(1943)、《李家庄的变迁》(1946)、《福贵》等。

全国解放以后,继续深入农村生活,笔耕不辍,驰骋于中国文坛。

短篇小说《锻炼锻炼》《登记》、长篇评书《灵泉洞》(上集),以及《实干家潘永福》、长篇小说《三里湾》(1955)等。

赵树理在中国现代文学史上占有重要地位,他是我国真正熟悉农村、热爱人民的少有的杰出作家之一,他的作品乡土气息浓厚,真实地再现了我国农村几十年来的巨大变革,有一种新鲜活泼、为老百姓喜闻乐见的大众化风格,形成一个俗称“山药蛋派”的文学流派。

1937年加入中国共产党。

历任中国文联常务委员、中国作家协会理事、中国曲艺协会主席,曾任《曲艺》《人民文学》编委、中国共产党第八次代表大会代表,全国人民代表大会第一、二、三届代表。

在文革中赵树理成为“周扬树立的黑标兵”,遭到长期的迫害、批斗,1967年1月8日《光明日报》发表《赵树理是反革命修正主义文艺路线的“标兵”》,被押著游街示众,曾被打断肋骨,又在批斗台上被推下,跌断髋骨,1970年6月23日被“隔离审查”,9月17日继续接受批斗,9月22日病危,1970年9月23日含冤逝世,终年64岁。

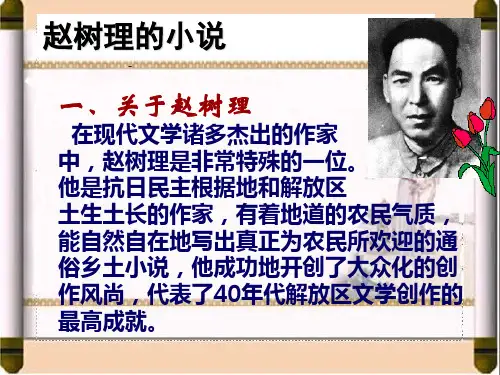

赵树理(1906-1970),原名赵树礼,山西沁水县人。

主要作品有《小二黑结婚》《李有才板话》《李家庄的变迁》等。

其作品主要表现土地革命中的解放区生活,表现农民的形象,表现农村的矛盾,以及农民当家作主的必然性。

他成功开创了大众化的创作风格,先出真正为农民所欢迎的通俗乡土小说,代表了40年代解放区文学创作的最高成就。

他的小说具有显著的民间文化特征:讲究叙述的故事性,大故事套小故事环环相扣的特色;既地方化的而又经历过提炼的语言,这样的语言质朴,流畅而又平易;幽默风趣的风格。

成功地确立了评书体的小说样式。

作品:20年代到四十年代:《李有才板话》,《地板》,《李家庄的变迁》,《福贵》,《邪不压正》,《孟祥英翻身》,《传家宝》50年代以后作品:短篇小说《登记》、《求雨》、《“锻炼锻炼”》、《套不住的手》、《张来兴》、《互作鉴定》,长篇小说《三里湾》代表作品:《小二黑结婚》、《李有才板话》、《邪不压正》,《李家庄的变迁》考点要求:《现当代文学专题研究》温儒敏第十讲:赵树理评价问题与农村写作1)了解赵树理小说的创作在解放区文艺界受重视的情况,以及赵树理获此殊荣的原因。

了解赵树理创作的主要特点和他的作品在文学史上的独特价值以及作家自身的局限。

2)掌握赵树理在五六十年代所作出的努力和他受到的褒贬毁誉,以及人们对赵树理的评价与当时文学思潮的关系。

3)掌握"文革"后赵树理研究的特点和研究者们的主要观点。

《中国现代文学三十年》(P366)知识点:赵树理方向、评书体现代小说、山药蛋派一、赵树理出现的文学史意义(1)“赵树理方向”首先是一种文艺政策性的引导,是对当时(乃至五六十年代)文学“主流”的一种阐释与倡导,关键是顺应大众化、农民化的审美追求,正好适应了当时解放区的社会变革需求,因而赵树理式的主题与文学语言形式被推崇到主流的位置。

周扬当年关于赵树理是“新人”的解释,实际上是要为共产党领导下的面向大众的革命文学树一个榜样,一种努力的前景。

现当代文学专题(2)参考资料一:赵树理的小说赵树理(1906--1970),原名赵树礼,是最受中国农民欢迎的作家之一。

1931年开始发表通俗文艺作品,毛主席《在延安文艺座谈会上的讲话》给他指明了方向,发表了最能体现这一讲话精神的中篇小说《小二黑结婚》和《李有才报话》,从此名声大振,成为延安文艺座谈会以后崛起的新型作家的代表。

以后又发表了短篇小说《地板》、《小经理》、《福贵》、《邪不压正》、《传家宝》、《田寡妇看瓜》,长篇小说《李家庄的变迁》。

新中国成立后,出版了长篇小说《三里湾》,长篇评书体小说《灵泉洞》(上)及短篇小说多篇。

近年又有《赵树理文集》及《赵树理文集读编》问世。

《小二黑结婚》和《李有才板话》是建国前赵树理小说的代表作。

《小二黑结婚》描写的是根据地一对青年男女小二黑和小芹,冲破封建传统和落后家长的重重束缚,终于结为美满夫妻的故事。

作品成功地塑造了二诸葛和三仙姑两个农民中的落后人物的形象。

二诸葛胆小怕事、落后迷信,极力想维护家长制的权威,顽固地反对儿子小二黑与小芹自由恋爱结婚。

三仙姑本是一个好逸恶劳、作风不正的妇女,不仅忌妒女儿小芹的幸福婚姻,而且还贪财出卖女儿。

赵树理通过这两个人物形象的塑造,深刻地揭示了农村小生产者精神的落后、陈腐,说明实行民主改革、移风易俗确实是势在必行。

小二黑和小芹是年轻的进步力量的代表,他们争取婚姻的斗争,展示了新生事物一定要战胜旧事物的历史大趋势。

《小二黑结婚》热情地歌颂了民主政权的巨大力量,反映了解放区农村的重大变化,积极地扶持了新一代农民的成长。

《小二黑结婚》的出现,是千百年来的中国文坛发生彻底变化的报春花。

如果说《小二黑结婚》是赵树理表现小世界的代表作,那么,《李有才板话》就是表现大世界的代表作。

这部小说准确真实的描写了特定历史条件下的农村“政治生活的横断面”,反映了农村各阶层人物的心理变动,赢得了“反映农村斗争的最杰出的作品,也是解放区文艺的代表之作”的赞誉。

赵树理小传赵树理,原名赵树礼,1906年9月24日出生于山西省沁水县尉迟村一个贫穷家庭。

他的少年时代是在地主的盘剥和压榨下度过的,饱尝生活的辛酸。

他从小喜爱民间曲艺、戏剧和民间乐器,深受民间文艺的熏陶。

这些,都为他以后的文艺创作打下了良好的基础。

1925年,他考入山西省立长治第四师范学校初级班学习,开始接受“五四”新文学的影响,试写过一些新诗和小说。

1937年,他参加了革命,同年加入中国共产党。

1943年5月发表了他的具有代表性的短篇小说《小二黑结婚》,作品通过一对农村青年的恋爱故事,热情歌颂了反封建恶霸势力和反封建思想的胜利,深受广大读者的欢迎。

随后,他又以减租减息和反奸反霸斗争为题材,先后创作了中篇小说《李有才板话》和长篇小说《李家庄的变迁》,以及短篇小说《地板》和特写《孟祥英翻身》等。

这些作品在内容上深刻反映了农村阶级斗争的曲折、复杂和尖锐性,有着鲜明的时代特征和强烈的思想性、艺术性。

其中《李有才板话》堪称当时解放区文艺的优秀作品。

全国解放后,他除了参加戏剧改革工作以外,还兼任《工人日报》记者,这期间,有陆续发表了短篇小说《小经理》、《福贵》、《邪不压正》、《传家宝》、《田寡妇看瓜》等。

1950年,他担任《说说唱唱》主编,同年5月,发表了以婚姻自由和妇女解放为题材的著名小说《登记》。

1951年,他回到故乡太行山区深入生活,1955年,发表了著名中篇小说《三里湾》,反映了农村社会主义改造时期的斗争。

以后又陆续发表了短篇小说《锻炼锻炼》,《实干家潘永福》以及评书、鼓词等。

赵树理是在国内外享有盛誉的重要作家。

在艺术上,他继承和发展了革命现实主义的优良传统,他的作品具有独特的艺术风格,富有浓厚的生活气息和地方色彩,被称为“当代语言艺术大师”。

新中国建立后,赵树理参加了历次全国文学艺术工作者代表大会,任中国文联委员、中国作家协会理事和曲艺协会主席,并曾任《曲艺》主编、《人民文学》编委。

1970年9月23日,在“文革”中被迫害致死。

赵树理小说《锻炼锻炼》人物分析分析赵树理小说《锻炼锻炼》人物——对比分析“小腿疼”和“吃不饱”人物形象小说《锻炼锻炼》是赵树理的作品,其中“小腿疼”和“吃不饱”这两位女性形象更具有典型性,这两位妇女形象和副村主任高秀兰的对比中突显出其自私、自利、投机取巧、好吃懒做的落后一面;作者通过描述其语言和行为来刻画人物,使其具有典型性和普遍性。

一、具有多数落后分子的共性;欺软怕硬、自私、自利作者树立了王聚海这一“官僚化”的村主任,处事主观,刚愎自用,大事小事一人包圆,总对新干部以“锻炼锻炼”来推广自己的为官之道;对争当做“老好人”,许多该解决的问题他不去解决,使其错误得不到纠正,也助长了小腿疼和“吃不饱”的错误思想的发展,致使村委会的工作效率低。

在处理偷棉花这一事件中,让小腿疼交代,他没理还争个盛气,口出不敬之言,大放绝词;当副村支书要把她送到法院时,却软了下来,还要别人给他机会让她交代事实小腿疼常以“小腿疼”作为幌子,不去上干活,当有利可图时,不请自到,正如大字报中提到的“有些妇女,光想讨点巧,只要没便宜,请也请不到,割麦请不动,拾麦起得早,敢偷有感抢,脸面全不要”,这是对这二位的准确写照,偷棉花是其具体的表现,不光在村里的工作中有表现,在家中更是体现的的淋漓尽致,小腿疼以小腿疼”为挡箭牌,指示儿媳妇像自己当年伺候婆婆那样伺候自己,给她倒尿盆,拖媳妇的后腿不让她下地干活。

二“小腿疼”和“吃不饱”的封建传统意识倒尿盆的伺候方式和吃不饱而不下地干活是封建传统意识的体现。

封建社会中人们过男耕女织的生活的方式,男人下地干活,女的家织布洗衣做饭照顾家人。

新中国成立后,男女都去下地干活,在家里都干自己里力所能及符合生理特点的事情,而这两家仍然用封建的一套生活方式和制度,背地里还作些不光彩的事,干了还不让别人说。

小腿疼让儿媳妇伺候她,吃不饱在丈夫上地干活时自己在偷的在家吃东西,丈夫还不能说,若说就以离婚来威胁,使丈夫感怒不敢言。

观赵树理作品中俗语的运用作者:杨明清来源:《新作文·中学作文教学研究》2013年第12期一、引言(一)赵树理及其作品简介赵树理,原名赵树扎,山西省沁水县人,出生在贫苦的农民家庭。

少年时代受尽地主的盘削和压榨,饱受生活的辛酸。

在父亲的教导和民间文艺的熏陶下,从小就接受并通晓民间艺术,活跃于各种文艺场合。

1952年考入山西省立长治第四师范学校,在校期间,深受新文化的影响。

在1943年他发表了最具代表性的短篇小说《小二黑结婚》。

中篇小说《李有才板话》、长篇小说《李家庄的变迁》及短篇小说《地板》和特写《孟祥英翻身》等,这些作品紧跟时代潮流,有鲜明的思想性和艺术性,成为当代作家必读的典范之作。

赵树理是“山药蛋派”最具影响的作家之一,其语言以通俗、朴实而为大众所喜爱。

赵树理从小出生在农村、长在农村,是一个地地道道、土生土长的农家娃。

从小就与农村结缘的他,对农民的日常口语和地方俗语了如指掌,这些为他创作大量农村题材的文学作品奠定了基础。

(二)俗语的性质和范围如同词有雅(文言词)俗(口语词)之分一样,语也有雅俗之分。

从文献记载来看,先秦时代的“语”大都是俗语。

不过,当时还没有出现过“俗语”这个名称,多叫做“谚”“鄙语”“野语”“民语”“鄙谚”等。

俗语作为语言类别的名称,始于汉代。

汉代刘向《说苑·贵德》:“狱吏专为深刻,残贼而无极,偷为一切,不顾国患,此世之大贼也。

故俗语云:…画地作狱,议不可入;刻木为吏,期不可对。

‟”“俗语”除了语的一般特点外,还具有以下两个特点∶一是为人民群众所创造,具有群众性;二是流传在群众的口头中,具有鲜明的口语性和通俗性。

基于上述认识,温端正先生在《汉语语汇学》把俗语从广义上定义为:汉语语汇里为群众所创造,并在群众口语中流传,具有口语性和通俗性的语言单位。

根据温端正先生对俗语的定义,俗语包括谚语、歇后语、惯用语、俗成语。

二、赵树理作品中惯用语的运用惯用语是非四字成语的描述语。

第二节赵树理一、赵树理的生平赵树理(1906—1970),小说家。

原名赵树礼,笔名野小、常哉等。

1906年出身于山西省沁水县尉迟村一个贫农家庭里。

这是一个祖上曾很显赫但后已中落的农民家庭里,因三代单传,故小名“得意”,在他身上寄托着祖父“金榜题名”的希望。

1912年(6 岁)时随祖父读“三圣教道会经”以及《麻衣神相》、《奇门遁甲》等书,过目不忘,一念就会,被乡里称为“神童”。

1916年(10岁),祖父去世,赵家彻底没落。

同年,上本村私塾,受尽屈辱,一年后退出,随父亲学会了两门手艺:“农民的技术”和“农民的艺术”,最喜爱“上党梆子”、打鼓板等民间曲艺、戏剧和民间乐器,接受了民间艺术和农民语言的熏陶。

1920年进入沁水第一批新式学堂“县立第二高等小学”。

1923年以第一名的成绩高小毕业,被聘为野鹿村初小教员。

1925年(19岁)考入长治县山西省立第四师范学校初级班读书,并开始接触到新诗和小说等“新文学作品”。

1927年加入中国共产党,因参加反对校长的学生运动而被开除,后又被捕,在狱中开始小说创作,处女作为《悔》。

一年后出狱,改名“树礼”为“树理”。

在这个期间,曾当过“48师留守处”的勤务兵和太原绥靖公署的录事,并开始致力于文艺通俗化的工作,因农民听不懂新文学作品,遂立志要创作“使老百姓喜欢看”的作品。

在这期间创作的《打卦歌》是赵树理公开发表的第一篇作品,为一首用“七言古诗”形式写成的长达84行的长篇叙事诗。

作品通过一个形容憔悴的游人的问卜,表现在“倒蒋”失败后的太原城里的社会现实。

1930年开始在山西《大风报》上发表短篇小说《铁牛的复职》(作品已佚),主要讲一放牛娃因遍身生疮被地主辞退后,重新开始了讨饭的生活。

1931年,赵树理回到家乡后再次被捕入狱。

1932年发表的作品《歌生》,是一首富有说唱文学特点的通俗长篇叙事诗,通过一个乞丐再生的故事,对当时的反动军阀统治和混乱进行了揭露和批判,寄托了作者除暴安良的浪漫主义理想。