表面活性剂复配原理要点

- 格式:ppt

- 大小:792.50 KB

- 文档页数:61

(一).Kraft点,浊点(昙点)温度对增溶作用的影响:•★Kraft点:对于离子型表面活性剂,温度增加到某个温度,表面活性剂的溶解度急剧升高,这一温度即Kraft点。

•★浊点(昙点):对于非离子型表面活性剂,温度增加到某个温度,表面活性剂的溶解度急剧下降,溶液出现浑浊,这一温度即浊点。

•表面活性剂的复配:表面活性剂相互间,或与其它化合物配合使用能提高增溶能力,降低用量。

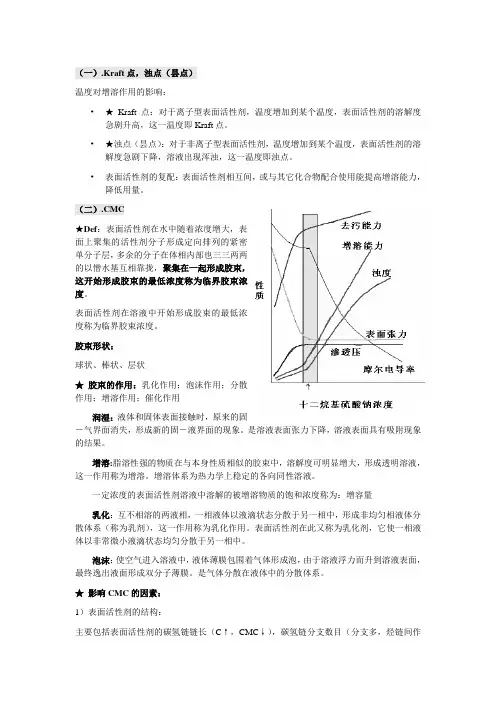

(二).CMC★Def:表面活性剂在水中随着浓度增大,表面上聚集的活性剂分子形成定向排列的紧密单分子层,多余的分子在体相内部也三三两两的以憎水基互相靠拢,聚集在一起形成胶束,这开始形成胶束的最低浓度称为临界胶束浓度。

表面活性剂在溶液中开始形成胶束的最低浓度称为临界胶束浓度。

胶束形状:球状、棒状、层状★胶束的作用:乳化作用;泡沫作用;分散作用;增溶作用;催化作用润湿:液体和固体表面接触时,原来的固-气界面消失,形成新的固-液界面的现象。

是溶液表面张力下降,溶液表面具有吸附现象的结果。

增溶:脂溶性强的物质在与本身性质相似的胶束中,溶解度可明显增大,形成透明溶液,这一作用称为增溶。

增溶体系为热力学上稳定的各向同性溶液。

一定浓度的表面活性剂溶液中溶解的被增溶物质的饱和浓度称为:增容量乳化:互不相溶的两液相,一相液体以液滴状态分散于另一相中,形成非均匀相液体分散体系(称为乳剂),这一作用称为乳化作用。

表面活性剂在此又称为乳化剂,它使一相液体以非常微小液滴状态均匀分散于另一相中。

泡沫:使空气进入溶液中,液体薄膜包围着气体形成泡,由于溶液浮力而升到溶液表面,最终逸出液面形成双分子薄膜。

是气体分散在液体中的分散体系。

★影响CMC的因素:1)表面活性剂的结构:主要包括表面活性剂的碳氢链链长(C↑,CMC↓),碳氢链分支数目(分支多,烃链间作用力↓,CMC↑)、极性基位置(极性基位于烃链中间,CMC↑)、碳氢链中其它取代基(烃链中有极性基团时,CMC↑)、亲水基团(CMC离子> CMC非离子)2)外部条件:温度(T↑,CMC非离子↓)(三). HLB值:(表面活性剂亲水亲油平衡值)★Def:表示分子内部平衡后整个分子的综合倾向是亲水的还是亲油的。

阴-阳离子表面活性剂复配研究与应用摘要:综合介绍了阴-阳离子表面活性剂复配体系在各种物化性能的增效效应,例如降低表面张力的效能、表面张力的效率、降低临界胶束浓度的能力、改善表面吸附的能力,以及这些增效效应在去污、增溶、泡沫、润湿、乳化等方面的应用。

讨论了提高阴-阳离子表面活性剂之间的可配伍性之对策,诸如采用非等摩尔比复配、在离子型表面活性剂中引入聚氧乙烯链及加入非离子或两性表面活性剂进行调节等手段以优化配方性能和提高综合经济效益。

总结了阴—阳离子表面活性剂复配体系用于洗涤用品的可行性配方技术,即采取无机助剂、水溶性有机高聚物或非离子表面活性剂包裹阳离子表面活性剂的措施。

关键词:阴离子表面活性剂;阳离子表面活性剂;复配体系;增效效应;研究;应用目前,表面活性剂复配体系的研究与应用已形成热点,如表面活性剂与无机物、高聚物或表面活性剂之间复配等,其目的是提高含表面活性剂配方的性能,优化使用并提高经济效益。

长期以来,在表面活性剂复配应用过程中把阳离子型表面活性剂与阴离子型表面活性剂的复配视为禁忌,一般认为两者在水溶液中相互作用会产生沉淀或絮状络合物,从而产生负效应甚至使表面活性剂失去表面活性。

研究发现,在一定条件下阴-阳离子表面活性剂复配体系具有很高的表面活性,显示出极大的增效作用,这样的复配体系已成功地用于实际。

由于阴-阳离子表面活性剂复配在一起相互之间必然产生强烈的电性作用,因而使表面活性大大提高。

有人认为阳离子型表面活性剂与阴离子型表面活性剂混合之后形成了“新的络合物”,并会表现出优异的表面活性和各方面的增效效应。

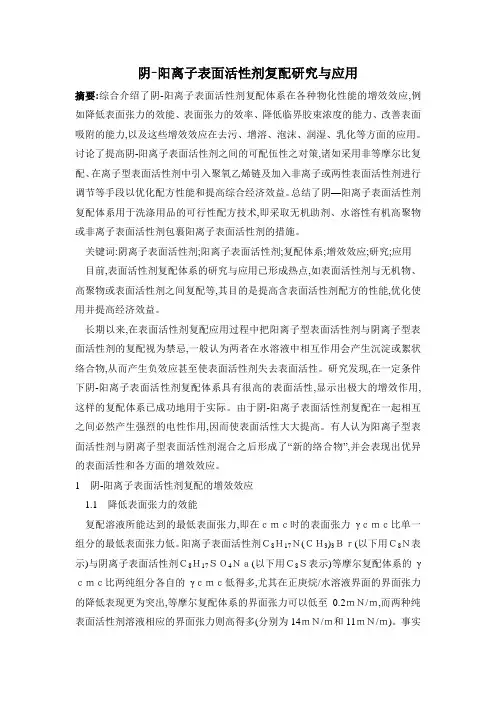

1阴-阳离子表面活性剂复配的增效效应1.1降低表面张力的效能复配溶液所能达到的最低表面张力,即在cmc时的表面张力γcmc比单一组分的最低表面张力低。

阳离子表面活性剂C8H17N(CH3)3Br(以下用C8N表示)与阴离子表面活性剂C8H17SO4Na(以下用C8S表示)等摩尔复配体系的γcmc比两纯组分各自的γcmc低得多,尤其在正庚烷/水溶液界面的界面张力的降低表现更为突出,等摩尔复配体系的界面张力可以低至0.2mN/m,而两种纯表面活性剂溶液相应的界面张力则高得多(分别为14mN/m和11mN/m)。

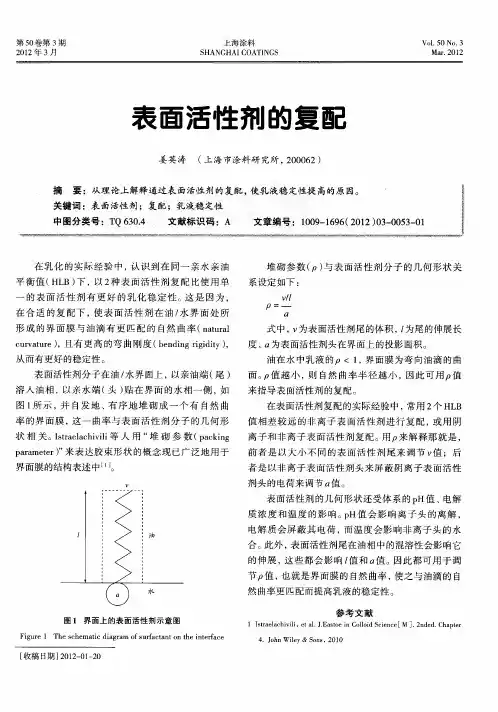

表面活性剂的复配原理表面活性剂的复配原理是指将不同种类的表面活性剂按一定的比例和方式组合使用,以达到更好的表面张力调节、乳化稳定以及分散悬浮等效果。

表面活性剂由亲水基和疏水基组成,亲水基具有亲水性,疏水基具有疏水性。

在液体中,亲水基会向水相靠近,而疏水基会向空气相靠近。

当表面活性剂溶解在液体中时,由于其分子有两个相对独立的界面,即表面活性剂分子的水溶液界面和水/空气界面。

在这两个界面上,亲水基和疏水基具有不同的定位,形成了所谓的吸附层,这种吸附行为也决定了表面活性剂的表面活性。

通过复配不同种类的表面活性剂可以调节表面张力和稳定乳液、分散悬浮体系。

具体原理如下:1. 鸟嘌呤类表面活性剂与短链烷基硫酸盐类表面活性剂的复配:鸟嘌呤类表面活性剂具有良好的乳化性能,但其乳化稳定性较差。

而短链烷基硫酸盐类表面活性剂具有良好的乳化稳定性。

因此,将两者复配使用可以提高乳化体系的稳定性,同时实现良好的乳化效果。

2. 非离子型表面活性剂与阳离子型表面活性剂的复配:非离子型表面活性剂在水性体系中具有较好的乳化性能,但其稳定性相对较差。

而阳离子型表面活性剂则具有良好的稳定性。

将两者复配使用可以同时实现较好的乳化效果和乳化稳定性。

3. 阴离子型表面活性剂与非离子型表面活性剂的复配:阴离子型表面活性剂在水性体系中具有较好的分散悬浮性能,但其分散稳定性较差。

而非离子型表面活性剂具有较好的分散稳定性。

将两者复配使用可以提高分散悬浮体系的稳定性,同时实现良好的分散效果。

通过合理复配不同种类的表面活性剂,可以充分利用各种表面活性剂的特性,实现更好的表面张力调节、乳化稳定以及分散悬浮等效果。

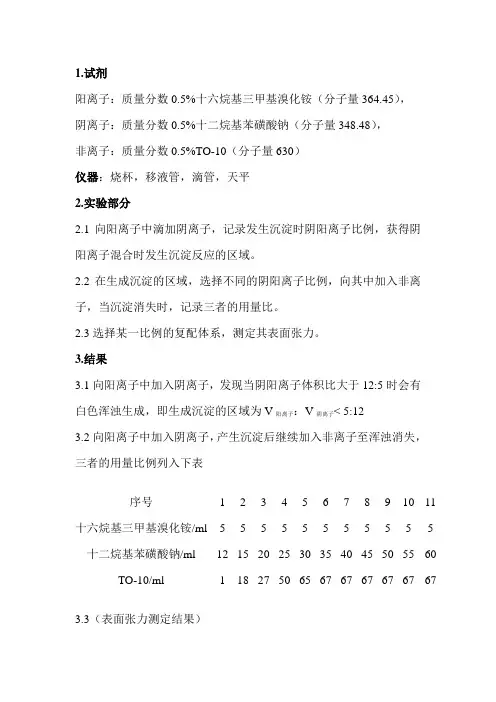

阳离子:质量分数0.5%十六烷基三甲基溴化铵(分子量364.45),

阴离子:质量分数0.5%十二烷基苯磺酸钠(分子量348.48),

非离子:质量分数0.5%TO-10(分子量630)

仪器:烧杯,移液管,滴管,天平

2.实验部分

2.1向阳离子中滴加阴离子,记录发生沉淀时阴阳离子比例,获得阴

阳离子混合时发生沉淀反应的区域。

2.2在生成沉淀的区域,选择不同的阴阳离子比例,向其中加入非离子,当沉淀消失时,记录三者的用量比。

2.3选择某一比例的复配体系,测定其表面张力。

3.结果

3.1向阳离子中加入阴离子,发现当阴阳离子体积比大于12:5时会有

白色浑浊生成,即生成沉淀的区域为V阳离子:V阴离子< 5:12

3.2向阳离子中加入阴离子,产生沉淀后继续加入非离子至浑浊消失,三者的用量比例列入下表

序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 十六烷基三甲基溴化铵/ml 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 十二烷基苯磺酸钠/ml 12 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 TO-10/ml 1 18 27 50 65 67 67 67 67 67 67 3.3(表面张力测定结果)

阴阳离子进行复配时会有沉淀生成,影响表面活性剂的使用,加入一定比例的某些非离子型表面活性剂后可以使沉淀消除,增大阴阳离子表面活性剂的使用比例范围。

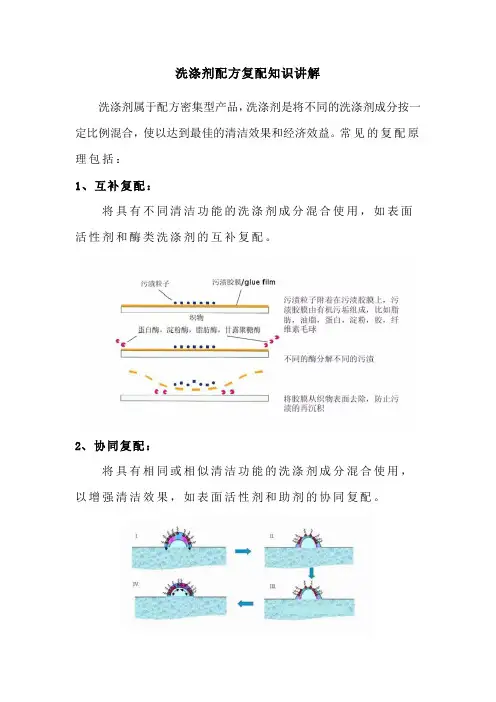

洗涤剂配方复配知识讲解洗涤剂属于配方密集型产品,洗涤剂是将不同的洗涤剂成分按一定比例混合,使以达到最佳的清洁效果和经济效益。

常见的复配原理包括:1、互补复配:将具有不同清洁功能的洗涤剂成分混合使用,如表面活性剂和酶类洗涤剂的互补复配。

2、协同复配:将具有相同或相似清洁功能的洗涤剂成分混合使用,以增强清洁效果,如表面活性剂和助剂的协同复配。

3、对抗复配:将具有相反作用的洗涤剂成分混合使用,以达到平衡效果,如表面活性剂和缓蚀剂的对抗复配。

表面活性剂和泡沫抑制剂的复配。

洗涤剂中的各种成分经过精确的复配,相互作用,协同发挥作用,以达到更好的清洁效果和节约成本的目的。

常见的复配原理包括下面是洗涤剂各种成分之间的相互作用:1、表面活性剂:洗涤剂中最重要的成分,表面活性剂可以使污垢分散在水中,并在洗涤水溶液中形成泡沫。

它们能够在水和油之间降低表面张力,使油和污垢从衣物表面剥离并被水冲走。

不同类型的表面活性剂对不同污垢有不同的清洁能力,因此需要在复配过程中选择最佳比例,以达到最佳的清洁效果。

例如,阴离子表面活性剂和非离子表面活性剂的复配增加提高清洁效果和去污能力;两性表面活性剂和阴离子表面活性剂的复配可以提高清洁效果,泡沫稳定性和减少刺激性。

2、生物酶类制剂:洗涤剂中的酶类制剂可以瓦解某些污垢,如蛋白质和淀粉等,提高清洁效果。

同时,酶类制剂与表面活性剂相互作用,可以增加表面活性剂的清洁能力。

3、抗污垢再沉积剂:和表面活性剂有强的互补作用,指抗污垢再沉积剂可以与表面活性剂结合,形成一种复合物,从而增强其去污能力和防止再沉积能力。

可互相促进洗涤效力。

一般来说,抗污垢再沉积剂中的聚合物可以与表面活性剂形成交联结构,从而增强其稳定性和去污能力。

4、酸碱度控制剂:洗涤剂中的酸碱度对其清洁效果有很大影响。

酸碱度控制剂可以在洗涤过程中稳定洗涤剂的酸碱度,并与硬度调节剂相互作用,减少水垢的形成,提高洗涤效果。

5、配制中的水硬度调节剂:硬水中含有大量的钙、镁等离子,容易形成水垢,降低洗涤剂的清洁效果。

表面活性剂的复配名词解释表面活性剂是一种化学物质,通常被广泛应用于日常生活和工业领域。

它能够改变液体或固体表面的性质,使其具有较好的润湿性能和界面活性。

表面活性剂的复配是指将两种或更多种表面活性剂混合使用,以提高其性能和应用范围。

下面将对表面活性剂常用的复配名词进行解释。

1. 合成复配合成复配是指通过合成方法将不同种类的表面活性剂分子有机地连接在一起形成复配分子。

这种复配能够综合各个成分的优点,以产生更好的表面活性效果。

例如,将疏水性表面活性剂与亲水性表面活性剂通过酯化、醚化等方法连接在一起,可以在较低的浓度下提供更好的起泡性和去污能力。

2. 物理复配物理复配是指将两种或多种表面活性剂以机械混合的方式共同应用。

这种复配通常在液体洗涤剂和清洁剂中常见。

物理复配能够通过不同种类表面活性剂之间的相互作用,实现更好的清洁效果和稳定性。

例如,将非离子表面活性剂与阳离子表面活性剂物理复配,可以提高洗涤剂对油污和蛋白质的去除能力,并增强泡沫稳定性。

3. 亲合复配亲合复配是指将两种或多种互相配合的表面活性剂共同应用。

这种复配能够通过表面活性剂之间的疏水相互作用和亲水相互作用,实现更好的稳定性和表面活性效果。

例如,将疏水性阴离子表面活性剂与疏水性非离子表面活性剂亲合复配,可以提高洗涤剂对油污的去除能力,并增加表面张力。

4. 微乳液复配微乳液复配是指将两种或多种表面活性剂与水相结合,形成微乳液体系。

微乳液复配具有优异的稳定性和清洁性能。

这种复配通常应用于皮肤护理产品和清洁剂。

例如,将阴离子表面活性剂与非离子表面活性剂复配形成的微乳液,能够提供丝滑的质感和有效去除油脂。

微乳液复配既具有水溶性的特点,又具有油溶性成分的特点,能够更好地提高功效成分的吸收和释放。

在表面活性剂的复配中,需要考虑各种表面活性剂之间的相容性、稳定性和协同效应。

根据应用需求和使用环境,选择适当的复配方式和成分比例,可以最大程度地发挥表面活性剂的性能和应用效果。

表面活性剂和助剂的配伍表面活性剂的清洗能力和它本身的结构(亲水基的类型及疏水基的结构等)有着密切的联系,不同类型的表面活性剂,它们的洗涤能力也不同。

因此在配制清洗剂时需选择合适类型的表面活性剂。

但在相当多的情况下,即使已经挑选出性能最好的表面活性剂品种,仍不能达到预期的目标,或者性能虽然可以满足要求,但从经济角度来看又不可行。

此时即应考虑使用混合表面活性剂。

在实际应用中,洗涤剂是由多种成分复配而成的,通过复配可以提高表面活性剂的活性,同时还引入一些附加的其他洗涤力,互相协同,达到提高去污力,改善使用性能和降低成本的目的。

因此研究和开发表面活性剂和助剂的复配技术非常重要,它所带来的经济效益和社会效益往往比研制新结构的表面活性剂更直接、更显著。

研究和开发洗涤剂配方要根据洗涤对象(污垢)的性质、洗涤要求、洗涤条件、经济性及环境保护等方面的因素来决定。

另一方面,配方不仅是指配方组分的组成比例,而且还包括配制工艺。

洗涤剂是一个相当复杂的混合体系。

在体系中存在着表面活性剂之间、洗涤助剂和表面活性剂之间、洗涤助剂之间的物理化学作用。

因此这些组分之间是否具有良好的配伍性及协同性都是需要考虑的。

如果能了解和掌握它们直接的复配规律来寻求适用高效的配方是最好不过了。

但是这个混合体系少则几个组分,多则十几个组分,相互影响十分复杂,我们只能在掌握表面活性剂及洗涤助剂的性能、作用及其复配规律等物化知识的配方技术的基础上,大体估计这些组分在复配体系中的行为,作为配方的指导。

1表面活性剂之间的复配目前在大多数实用洗涤剂的配方中,都是采用多种表面活性剂的复合活性物来达到提高性能和降低成本的目的。

不同种类的表面活性剂复配后,常可达到比混合物中任一组分都好的性能,此时我们称之发生了增效作用(或协同作用);但若搭配不当(如品种或混合比例选择不合理)也会出现性能变劣的情况。

对于混合表面活性剂的增效作用,近年来的研究工作非常活跃,在理论与应用两个方面均是如此,并且取得了长足的进步,已初步掌握了混合表面活性剂体系的一些规律。

表面活性剂复配原理及其在纺织印染工业中的应用表面活性剂复配原理及其在纺织印染工业中的应用一、复配表面活性剂的增效作用当表面活性剂溶液中含有同系物或添加另一种表面活性剂或其他有机物,无机电介质后,溶液的物理化学或表面特性将发生明显的变化,并将改变其应用性能。

通常对表面活性剂是由不同的亲水基团与憎水基团组合而成,常采用亲水—亲油平衡值(HLB)来表示表面活性剂分子中这两种不同极性基团的相互平衡程度,对非离子表面活性剂还采用浊点来表示亲水性大小,HLB值愈大,浊点愈高,表面活性剂的亲水性愈好。

另外,常把临界胶束浓度(CMC)作为表面活性剂形成胶束的最低浓度;同时以临界胶束浓度的倒数(1/CMC)表示降低表面张力的效率,临界胶束浓度愈低,则效率愈高。

此外,还将表面活性剂在临界胶束浓度时的表面张力δcmc可作为表征表面活性剂表面特性的量度。

1、非—非离子表面活性剂复配后的表面特性不同结构非离子表面活性剂复配后的表面特性:非—非离子表面活性剂复配后,浊点,CMC和δcmc均介于两组分之间。

由此可见,非—非离子表面活性剂复配后形成的胶团可视为理想胶团,所形成的混合液可作为同系物混合物,它们是一类具有相同结构的极性基或非极性基组成,仅仅在链长有一些差别,故而它们的物理化学性质或表面特性处于各表面活性剂之间,但不是简单平均值。

而且还表明非—非离子表面活性剂混合体系中,CMC值较低的表面活性较高的组分(如AEO—9,MSE)容易在混合液中形成胶团;反之,CMC值较高的表面活性较低的表面活性剂(如AEP—13等)则不易形成胶团。

2、阴—非离子表面活性剂复配后的表面特性不同结构阴—非离子表面活性剂以等重量比复配后的表面特性:非离子表面活性剂中加入阴离子表面活性剂后,浊点得到明显的升高,CMC值大大降低,均低于二者数值,δcmc值处于二者之间,并接近于非离子表面活性剂的数值,亦即阴—非离子表面活性剂复配后浊点升高,降低表面张力的能力和效率均有明显的增加,表面活性得到显著的提高。