殷坤龙-地质灾害防治工程研究和现状

- 格式:ppt

- 大小:58.61 MB

- 文档页数:98

地质灾害防治现状与防治对策研究地质灾害是指地质因素引起的自然灾害,包括地震、山体滑坡、泥石流、地面塌陷等。

地质灾害对人民的生命财产安全造成了严重威胁,给国家经济社会发展带来了巨大损失。

地质灾害的防治问题已经成为当前亟待解决的重要课题。

一、地质灾害防治现状目前,全国各地的地质灾害防治工作正在积极推进。

一方面,国家加大了地质灾害预防技术研究和装备设施建设的投入。

地方政府也加强了地质灾害的监测和预警系统建设,在灾害发生前及时发布预警信息,提高了地质灾害的防范能力。

地质灾害的频发和破坏程度仍然存在一定的问题。

目前地质灾害的主要问题是:一是防治工作缺乏可靠的技术手段,导致防治效果不理想;二是地质灾害的监测和预警系统还不够完善,难以做到及时准确的预警;三是地方政府在地质灾害防治工作中存在一定的管理漏洞,难以形成工作合力。

当前地质灾害防治还存在不少问题亟待解决。

1. 提高地质灾害预警和监测技术水平完善地质灾害监测网络,加强对潜在地质灾害隐患点的监测和预警,依托信息化技术,建立成熟、稳定、可靠的地质灾害监测和预警系统。

通过建立高效的信息采集、传输、处理和发布系统,及时准确地向社会发布地质灾害预警信息,指导人民群众做好防范准备工作。

2. 加强地质灾害治理技术研究加大对地质灾害治理技术研究投入,不断提高地质灾害治理技术水平。

加强山体工程、地质灾害区绿化和水土保持工程的建设和维护,提高地质灾害治理的技术水平和效果。

3. 完善地质灾害防治法律政策加强地质灾害防治的法律法规建设,完善地质灾害防治的相关政策和标准,规范地质灾害防治工作。

加强地方政府在地质灾害防治工作中的管理力度,严格执行地质灾害预防措施。

4. 加强地质灾害防治宣传教育加强对地质灾害的宣传教育,提高全民的地质灾害防范意识。

通过开展地质灾害防治知识普及活动,提高人民群众对地质灾害的认识和防范能力,增强人民群众抵御地质灾害的能力,减少地质灾害对人民生命财产的威胁。

地质灾害监测技术的现状与发展地质灾害,犹如自然界中隐藏的猛兽,时刻威胁着人类的生命和财产安全。

山体滑坡、泥石流、地面塌陷等灾害的发生,往往给社会带来巨大的损失。

为了提前预警、减少损失,地质灾害监测技术应运而生并不断发展。

一、地质灾害监测技术的现状(一)传统监测技术传统的地质灾害监测技术主要包括人工巡查和简易监测。

人工巡查是通过专业人员定期对可能发生灾害的区域进行实地查看,凭借经验和观察来判断是否存在潜在的危险。

这种方法虽然直观,但效率低下,而且受人为因素影响较大。

简易监测则是利用一些简单的工具,如裂缝计、雨量计等,对灾害体的变形和降雨量等参数进行监测。

这些简易设备成本较低,但监测精度和实时性相对较差。

(二)专业监测技术1、大地测量技术大地测量技术是通过测量地面点的位置和变形来监测地质灾害。

其中,水准测量和全站仪测量是常用的方法。

水准测量可以精确测量地面点的高程变化,而全站仪则能够同时测量角度和距离,从而获取更全面的点位信息。

然而,这些方法需要在监测区域建立大量的测量点,观测工作较为繁琐,而且难以实现实时监测。

2、全球导航卫星系统(GNSS)GNSS 技术在地质灾害监测中发挥着重要作用。

它可以实现高精度的三维定位,实时获取监测点的位移信息。

通过对监测点位移数据的分析,可以有效地判断灾害体的变形趋势。

但 GNSS 信号容易受到地形、植被等因素的影响,在一些复杂环境下可能会出现信号丢失的情况。

3、遥感技术遥感技术通过卫星或飞机获取大范围的地表影像,能够快速发现大面积的地质灾害隐患。

例如,合成孔径雷达干涉测量(InSAR)技术可以监测地表的微小变形,为地质灾害的早期识别提供了有力的手段。

但遥感技术的分辨率有限,对于一些小规模的灾害体可能难以准确监测。

4、物探技术电法、磁法、地震法等物探技术在地质灾害监测中也有应用。

它们可以探测地下地质结构和岩土体的物理性质,为分析灾害的形成机制提供依据。

然而,物探技术的解释具有一定的多解性,需要结合其他监测手段进行综合分析。

台风暴雨型泥石流风险区划方法研究——以温州山区泥石流为例王一鸣;殷坤龙;龚新法;仓飞【摘要】台风暴雨型泥石流是我国东南沿海山区的一种重要泥石流类型.由于这类泥石流的发生发展与台风降水密切相关,因而其风险区划方法也应与一般泥石流有所区别.结合温州山区台风暴雨和社会经济发展特点,提出了台风暴雨型泥石流危险度区划模型和易损度区划模型,以及台风暴雨型泥石流风险区划方法.将该方法应用于温州山区,获得了温州各县(市、区)区域泥石流危险度分区、易损度分区及风险分区.通过2004年和2016年两次群发性泥石流事件的对比,发现风险度不同的两个区域在类似群发性泥石流事件中的人员伤亡情况存在明显差异,初步印证了本研究成果的科学性,为台风影响山区泥石流风险防控提供依据.%Debris flow induced by typhoon rainstorm is an important type of debris flow in southeast mountain area of China.As this type of debris flow is closely related with the typhoon rainstorm,risk mapping of this type of debris flow should be different from common debris bining the characteristics of the typhoon rainstorm and social economics in Wenzhou,this article brought up the mathematic models of debris flow hazard and vulnerability,and also the method of risk mapping of debris flow induced by typhoon rainstorm.This method was used in Wenzhou mountain area,and obtained the hazard zoning,vulnerability zoning,and risk zoning of debris flow in Wenzhou.By comparing two debris flow cluster events,finding the districts with different risk degrees suffered different casualties in the similar debris flow cluster events,preliminarily testified the scientificity of the researchfinding,offered the basis for risk prevention of debris flow in typhoon affected mountain area.【期刊名称】《灾害学》【年(卷),期】2017(032)003【总页数】7页(P80-86)【关键词】台风;暴雨型;泥石流;危险度;易损度;风险区划;浙江温州【作者】王一鸣;殷坤龙;龚新法;仓飞【作者单位】中国地质大学,湖北武汉430074;浙江省第十一地质大队,浙江温州325003;中国地质大学,湖北武汉430074;浙江省第十一地质大队,浙江温州325003;浙江省第十一地质大队,浙江温州325003【正文语种】中文【中图分类】X43;P642.23泥石流是一种介于滑坡和水流之间的含泥、沙和石块的固液两相流体[1],由于其具有突发、夜发、群发以及大冲大淤的活动特点,往往成灾迅速而严重,是一种危害性较大的地质灾害类型。

建设单位地质灾害治理工程试运行期管理报告一、总体概述近年来,地质灾害频发给社会带来了巨大的破坏和财产损失,为了更好地应对地质灾害风险,我单位积极开展地质灾害治理工程试运行工作。

通过试运行期的管理,我们对项目进行了全面的评估和优化,取得了一些显著的成效。

本报告旨在对试运行期管理工作进行全面总结和分析,以期为后续工作做好经验总结和规划。

二、试运行期管理情况1.组织管理本单位充分重视地质灾害治理工程试运行期管理工作,成立了专门的管理团队。

该团队由相关技术人员组成,负责制定试运行工作方案、具体的操作指南,并与相关部门进行沟通协调,确保各项工作顺利进行。

2.工程进展情况试运行期期间,我们共开展了X个地质灾害治理工程项目,其中包括山体滑坡治理、地质灾害测绘、工程防治措施建设等。

通过试运行期的项目实施,有效降低了地质灾害的风险,并在一定程度上保护了人民财产的安全。

3.资金使用情况我单位在试运行期间,严格按照项目预算进行资金使用,没有发生超支情况。

同时,我们对项目资金的使用情况进行了详细的记录和报备,确保了资金的透明度和合理使用。

4.影响评估在试运行期结束后,我们对项目进行了全面评估和影响评估。

通过对施工现场的勘察和监测数据的分析,我们发现地质灾害治理工程对防治效果显著。

治理区域的地质灾害减少了X%,对周边环境的影响也得到了有效的控制。

三、存在的问题和改进措施1.技术方面在施工过程中,我们发现一些技术问题,如材料选择不当、施工方法不规范等。

为此,我们将加强技术培训和交流,提高技术人员的专业水平和综合能力,以确保后续项目的顺利进行。

2.安全管理在试运行期间,我们做到了安全生产第一,在施工现场加强了安全防范措施,有力地保障了工程人员的生命财产安全。

然而,仍有部分人员在施工中存在工作态度不端正、安全意识不强等问题,我们将进一步加强安全培训和管理,提高员工的安全意识和责任心。

3.监测和维护地质灾害治理工程治理的效果需要持续监测和维护保养。

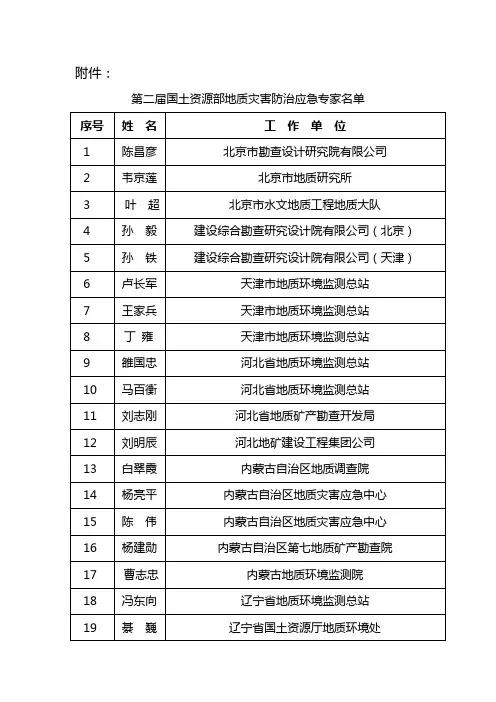

附件:第二届国土资源部地质灾害防治应急专家名单序号姓名工作单位1陈昌彦北京市勘查设计研究院有限公司2韦京莲北京市地质研究所3叶超北京市水文地质工程地质大队4孙毅建设综合勘查研究设计院有限公司(北京)5孙铁建设综合勘查研究设计院有限公司(天津)6卢长军天津市地质环境监测总站7王家兵天津市地质环境监测总站8丁雍天津市地质环境监测总站9雒国忠河北省地质环境监测总站10马百衡河北省地质环境监测总站11刘志刚河北省地质矿产勘查开发局12刘明辰河北地矿建设工程集团公司13白翠霞内蒙古自治区地质调查院14杨亮平内蒙古自治区地质灾害应急中心15陈伟内蒙古自治区地质灾害应急中心16杨建勋内蒙古自治区第七地质矿产勘查院17曹志忠内蒙古地质环境监测院18冯东向辽宁省地质环境监测总站19綦巍辽宁省国土资源厅地质环境处20于振学辽宁省地质环境监测总站21王德隆辽宁省地质矿产勘查局22王延亮吉林省地质环境监测总站23张以晨吉林省地质环境监测总站24赵清华吉林省地质环境监测总站25王立春吉林省地质环境监测总站26石义强黑龙江省第二水文地质工程地质勘察院27郭长林黑龙江地质环境监测总站28郭振中山西省地质勘查局29周永昌山西省第三地质工程勘察院30严学新上海市地质调查研究院31王寒梅上海市地质调查研究院32于军江苏省地质调查研究院33徐玉林江苏省地质调查研究院34李后尧江苏省地质调查研究院地质灾害评估中心35肖亮江苏南京地质工程勘察院36赵建康浙江省地质环境监测院37林清龙浙江省地质调查院38姜云浙江省地质环境监测院39刘锦文浙江省地矿勘察院40刘震福建东辰综合勘察院41王国民福建省地质环境监测中心42郑维忠福建省地质工程勘察院43郑蔚雯福建省地质环境监测中心44彭金星江西省地质灾害应急中心45颜春江西省地质环境监测总站46龙正根江西省勘察设计研究院47张永伟山东省地质环境监测总站48徐军祥山东省地质矿产勘查开发局49徐品山东省地质环境监测总站50甄习春河南省地质环境监测院51乔国超河南省国土资源科学研究院52商真平河南省地质环境监测院53魏玉虎河南省地质环境监测院54周衍龙湖北省地质灾害应急中心55孙仁先湖北省地质矿产勘查开发局56徐绍宇湖北省地质灾害防治中心57杨世松湖北省地质环境总站58赵世华湖南省地质灾害应急中心59盛玉环湖南省地质矿产勘查开发局60陈平湖南省地质环境监测总站61李贵仁湖南省地质环境监测总站62方星安徽省地质矿产勘查局63程霞安徽省国土资源厅64王燕广东省有色金属地质局65陈贤春广东省核工业地质局66梁池生广东省地质局67张建国广东省地质环境监测总站68白爱忠广西水文地质工程地质勘察院69何启仕广西地质环境监测总站70王举平广西地质环境监测总站71施杰广西地质环境监测总站72邹上海南省地质环境监测总站73薛桂澄海南省地质调查院74胡剑海南省地质环境监测总站75徐忠胜海南地质综合勘察设计院76张天友重庆市地质矿产勘查开发局607地质队77杜春兰重庆市地勘局208水文地质工程地质队78张良建重庆市地勘局南江水文地质工程地质队79李正川中铁二院重庆勘察设计研究院有限责任公司80罗永忠四川省川建勘察设计院81郑勇四川省地质环境监测总站82李云贵四川省地质环境监测总站83伍锡举贵州省有色金属和核工业地质勘查局84张建江贵州省地质环境监测院85赵国宣贵州省地质环境监测院86田维强贵州省地矿局第二工程勘察院87李长才云南地质工程勘察设计研究院88余仕勇云南地质工程第二勘察院89王宇云南省地质环境监测院90张红兵云南省地质环境监测院91马和平西藏自治区地质环境监测总站92吕文明西藏自治区地质环境监测总站93刘伟西藏自治区地质环境监测总站94周成灿西藏自治区地质环境监测总站95郭三民陕西省地质调查院96赵法锁长安大学97康金栓陕西省地质环境监测总站98李忠明机械工业勘察设计研究院(陕西)99吴国禄青海省环境地质勘查局100 赵家绪青海省地质环境监测总站101 许伟林青海省环境地质勘查局102 郁冬梅宁夏回族自治区国土资源调查监测院103 朱廉生宁夏回族自治区国土资源调查监测院104 陆彦俊宁夏回族自治区国土资源调查监测院105 吴学华宁夏回族自治区国土资源调查监测院106 黎志恒甘肃省地质环境监测院107 赵成甘肃省地质环境监测院新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局108 唐蜀虹第一水文工程地质大队新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局109 王占和第二水文工程地质大队110 刘学军新疆维吾尔自治区地质环境监测院111 李志强新疆维吾尔自治区地质环境监测院112 文冬光中国地质调查局113 李铁峰中国地质调查局114 郝爱兵中国地质调查局115 林良俊中国地质调查局116 李晓春中国地质调查局117 张新兴中国地质调查局发展研究中心118 杨建锋中国地质调查局发展研究中心119 李文鹏中国地质调查局水文地质环境地质调查中心120 郭建强中国地质调查局水文地质环境地质调查中心121 肖国强中国地质调查局天津地质调查中心122 谢海澜中国地质调查局天津地质调查中心123 王晓光中国地质调查局沈阳地质调查中心124 都基众中国地质调查局沈阳地质调查中心125 赵海卿中国地质调查局沈阳地质调查中心126 冯小铭中国地质调查局南京地质调查中心127 姜月华中国地质调查局南京地质调查中心128 葛伟亚中国地质调查局南京地质调查中心129 伏永朋中国地质调查局武汉地质调查中心130 黄波林中国地质调查局武汉地质调查中心131 金维群中国地质调查局武汉地质调查中心132 郑万模中国地质调查局成都地质调查中心133 魏伦武中国地质调查局成都地质调查中心134 李宗亮中国地质调查局成都地质调查中心135 张茂省中国地质调查局西安地质调查中心136 徐友宁中国地质调查局西安地质调查中心137 孙萍萍中国地质调查局西安地质调查中心138 彭轩明中国地质调查局青岛海洋地质研究所139 王孟泉中国地质调查局青岛海洋地质研究所140 田廷山中国地质环境监测院(应急中心)141 殷跃平中国地质环境监测院(应急中心)142 黄学斌中国地质环境监测院(应急中心)143 刘传正中国地质环境监测院(应急中心)144 张作辰中国地质环境监测院(应急中心)145 谢章中中国地质环境监测院(应急中心)146 周平根中国地质环境监测院(应急中心)147 李媛中国地质环境监测院(应急中心)148 王立朝中国地质环境监测院(应急中心)149 程温明中国地质环境监测院(应急中心)150 张斌中国地质环境监测院(应急中心)151 付小林中国地质环境监测院(应急中心)152 吕杰堂中国地质环境监测院(应急中心)153 陈红旗中国地质环境监测院(应急中心)154 连建发中国地质环境监测院(应急中心)155 徐永强中国地质环境监测院(应急中心)156 魏云杰中国地质环境监测院(应急中心)157 温铭生中国地质环境监测院(应急中心)158 童立强中国国土资源航空物探遥感中心159 郭兆成中国国土资源航空物探遥感中心160 裴建国中国地质科学院岩溶地质研究所161 雷明堂中国地质科学院岩溶地质研究所162 蒋小珍中国地质科学院岩溶地质研究所163 胡时友中国地质科学院探矿工艺研究所164 石胜伟中国地质科学院探矿工艺研究所165 宋军中国地质科学院探矿工艺研究所166 侯春堂中国地质科学院地质力学研究所167 张永双中国地质科学院地质力学研究所168 谭成轩中国地质科学院地质力学研究所169 李向全中国地质科学院水文地质环境地质研究所170 张翼龙中国地质科学院水文地质环境地质研究所171 乔建平中国科学院成都山地灾害与环境研究所172 崔鹏中国科学院成都山地灾害与环境研究所173 李石桥武警黄金第十二支队174 高选顿武警黄金第五支队175 姚磊华中国地质大学(北京)176 文宝萍中国地质大学(北京)177 武雄中国地质大学(北京)178 周爱国中国地质大学(武汉)179 殷坤龙中国地质大学(武汉)180 项伟中国地质大学(武汉)181 苏爱军中国地质大学(武汉)182 唐辉明中国地质大学(武汉)183 武强中国矿业大学(北京)成都理工大学地质灾害防治与地质环境保护国家重点184 许强实验室、环境与土木工程学院185 裴向军成都理工大学地质灾害防治国家重点实验室186 李广杰吉林大学建设工程学院187 彭建兵长安大学188 范文长安大学189 门玉明长安大学190 李同录长安大学191 郑颖人解放军后勤工程学院192 刘希林中山大学地理科学与规划学院193 张玉芳中国铁道科学院铁道建筑研究所194 王玉杰中国水利水电科学研究院195 陈晓东交通运输部规划研究院196 廖小平中铁西北科学研究院有限公司197 马惠军中铁西北科学研究院有限公司198 蔡耀军水利部长江勘测技术研究所中航勘察设计研究院199 杨俊峰中国航空规划建设发展有限公司200 郑跃鹏中国有色桂林矿产地质研究院有限公司。

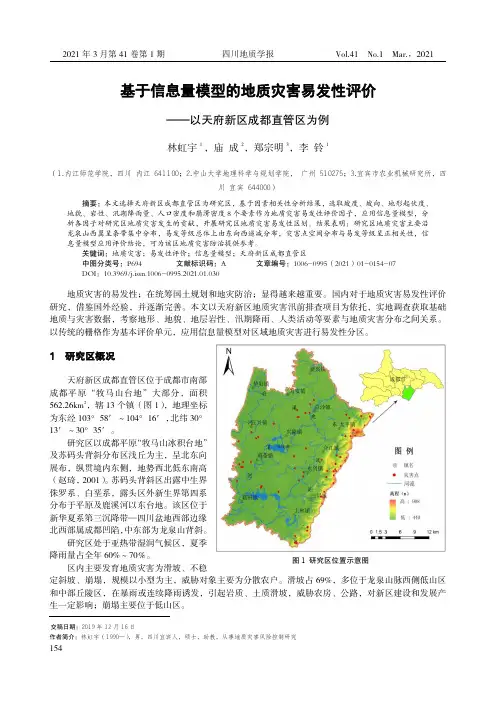

基于信息量模型的地质灾害易发性评价——以天府新区成都直管区为例林虹宇1 ,庙成2,郑宗明3,李铃1(1.内江师范学院,四川内江641100;2.中山大学地理科学与规划学院,广州510275;3.宜宾市农业机械研究所,四川宜宾644000)摘要:本文选择天府新区成都直管区为研究区,基于因素相关性分析结果,选取坡度、坡向、地形起伏度、地貌、岩性、汛期降雨量、人口密度和崩滑密度8个要素作为地质灾害易发性评价因子,应用信息量模型,分析各因子对研究区地质灾害发生的贡献,开展研究区地质灾害易发性区划。

结果表明:研究区地质灾害主要沿龙泉山西翼呈条带集中分布,易发等级总体上由东向西递减分布,灾害点空间分布与易发等级呈正相关性,信息量模型应用评价结论,可为该区地质灾害防治提供参考。

关键词:地质灾害;易发性评价;信息量模型;天府新区成都直管区中图分类号:P694文献标识码:A文章编号:1006-0995(2021)01-0154-07DOI:10.3969/j.issn.1006-0995.2021.01.030地质灾害的易发性;在统筹国土规划和地灾防治;显得越来越重要。

国内对于地质灾害易发性评价研究,借鉴国外经验,并逐渐完善。

本文以天府新区地质灾害汛前排查项目为依托,实地调查获取基础地质与灾害数据,考察地形、地貌、地层岩性、汛期降雨、人类活动等要素与地质灾害分布之间关系。

以传统的栅格作为基本评价单元,应用信息量模型对区域地质灾害进行易发性分区。

1研究区概况天府新区成都直管区位于成都市南部,成都平原“牧马山台地”大部分,面积562.26km2,辖13个镇(图1),地理坐标为东经103°58′~104°16′,北纬30°13′~30°35′。

研究区以成都平原“牧马山冰积台地”及苏码头背斜分布区浅丘为主,呈北东向展布,纵贯境内东侧,地势西北低东南高(赵琦,2001)。

苏码头背斜区出露中生界侏罗系、白垩系,露头区外新生界第四系分布于平原及鹿溪河以东台地。

地质灾害防治技术研究进展与展望地质灾害是指由地质因素引起的具有破坏性的自然灾害,如地震、泥石流、滑坡等。

在全球范围内,地质灾害给人类社会和经济带来了巨大的损失。

因此,地质灾害防治技术的研究和应用变得至关重要。

本文将探讨地质灾害防治技术的研究进展与展望。

一、地质灾害监测技术的进展灾害监测是地质灾害防治的重要环节。

近年来,监测技术的发展已经取得了显著进展。

首先是地震监测技术的创新,如通过地震预警系统提前发现地震并进行相关预警。

其次是地质灾害遥感监测技术的提升,利用卫星遥感等技术手段可以实时获取地质灾害发生前后的影像数据,从而更好地了解灾害的规模和范围。

二、地质灾害预测与评估技术的进展地质灾害的预测和评估是减灾工作的关键。

随着技术的进步,地质灾害预测与评估的准确性得到了显著提高。

例如,利用数学模型和地质信息系统,可以模拟和预测地震、泥石流等地质灾害的发生概率和影响范围。

此外,借助先进的地下水位监测技术,可以提前预测地下水位上升引发的滑坡和地面沉降等灾害。

三、地质灾害治理技术的进展地质灾害治理是减轻和避免灾害损失的重要手段。

目前,地质灾害治理技术取得了一系列重要突破。

例如,在滑坡治理方面,采用了多种加固手段,如土木工程措施、地下排水系统和固结剂注射技术等,以增强地表和地下结构的稳定性。

在泥石流治理方面,除了减少泥石流形成的降雨入渗,还采取了控制泥石流运动的措施,如构筑固定坝和导流坝等。

四、地质灾害防治技术的展望虽然地质灾害防治技术已经取得了许多进展,但仍然存在一些挑战和亟待解决的问题。

首先,需要进一步提高监测技术的精确性和实时性,以更好地监测和预警地质灾害的发生。

其次,需要加强地质灾害的风险评估和预测研究,以提供基于科学数据的灾害防治策略。

此外,还需要不断创新治理技术,提高其可操作性和适用性,以应对不同地质灾害类型和条件。

综上所述,地质灾害防治技术的研究进展与展望涉及了监测、预测与评估、治理等方面。

虽然已经取得了许多突破,但仍然需要持续的技术创新和研究,以更好地减轻地质灾害造成的损失和影响,保障人类社会的安全与稳定。

三峡库区三期地质灾害防治工程地质勘查技术要求附件1三峡库区三期地质灾害防治工程地质勘察技术要求三峡库区地质灾害防治工作指挥部二○○四年十二月目录0 前言 (1)1 总则 (4)2 基本规定 (7)2.1地质灾害分类 (7)2.2地质灾害危害程度及地质复杂程度分级10 2.3勘查阶段的划分 (13)2.4勘查设计 (15)3 地形测量主要技术要求 (19)3.1作业技术依据 (19)3.2测区采用的坐标系统及成图规格 (20)3.3平面和高程控制测量 (21)3.4地形测量 (25)3.5剖面测量 (26)3.6钻孔等勘探点工程测量 (27)3.7重要野外地质观测点、物探控制点测量273.8上交资料成果 (28)4 工程地质测绘 (29)4.1滑坡工程地质测绘与调查 (29)4.2崩塌(危岩体)工程地质测绘与调查..374.3塌岸工程地质测绘与调查 (42)5 勘探 (46)5.1滑坡工程地质勘探 (46)5.2危岩体(崩塌)工程地质勘探 (78)5.3塌岸工程地质勘探 (84)6 试验 (89)6.1一般规定 (89)6.2滑坡试验 (89)6.3崩塌(危岩体)试验 (96)6.4塌岸试验 (98)6.5测试结果统计 (99)7 稳定性分析与评价 (101)7.1滑坡稳定性分析与评价 (101)7.2危岩稳定性评价 (107)7.3塌岸预测与评价 (110)8 监测 (112)8.1一般规定 (112)8.2监测内容 (112)8.3监测方法的选择 (113)8.4监测网点的布设 (114)8.5监测周期及监测精度 (115)8.6监测资料整理分析 (116)9 勘查成果 (117)9.1一般要求 (117)9.2滑坡勘查成果 (118)9.3危岩(崩塌)勘查成果 (131)9.4塌岸勘查成果 (139)9.5提交成果要求: (148)10 施工地质工作 (151)11 规范性附录 (153)11.1地质灾害勘查物探常用方法技术要求. 15312 资料性附录 (170)12.1崩滑体稳定性野外评价指标 (170)12.2滑坡发育阶段划分 (174)12.3滑坡刚体极限平衡稳定性分析基本方法 (175)12.4危岩稳定性评价 (182)12.5塌岸预测 (191)12.6滑坡涌浪计算方法 (199) (208)12.8三峡水库运行特征211 12.9三峡库区长江干流各断面水位表 (214)12.10三峡库区长江干流各断面土地征用线和分期移民迁移线水位表 (221)12.11三峡库区长江支流各断面土地征用线和分期移民迁移线水位表 (254)12.12钻孔验收表 (279)13 参考资料 (282)13.1滑坡滑面(带)的判识 (282)13.2滑带、滑面及其抗剪强度 (292)13.3滑坡稳定性分析 (314)0 前言在三峡库区二期地质灾害防治工作中,国土资源部、湖北省及重庆市等有关部门,根据三峡库区地质灾害防治工程的特点,提出了相关规定或技术要求并在三峡库区二期地质灾害防治中逐步应用。

地质灾害防治现状问题与对策探讨地质灾害是指由于地质作用和自然力量的影响,对人类生命、财产和环境造成严重危害的自然灾害。

我国地质灾害频发,给社会经济发展和人民生命财产造成了巨大损失。

为了有效防治地质灾害,我国不断加强科学研究和实践探索,提出了一系列防治对策。

地质灾害防治仍然存在一些现状问题,需要进一步探讨和解决。

本文将围绕地质灾害防治现状问题与对策展开探讨。

一、地质灾害防治现状问题1.地质灾害风险评估不足地质灾害的发生和演化涉及到地质构造、地表覆盖和地下水文等多个因素,因此需要进行科学的风险评估。

我国地质灾害风险评估工作还存在不足,一些地区对潜在的地质灾害风险了解不足,缺乏科学的评估数据和模型支撑,导致地质灾害的发生和预防工作难以有效开展。

2.土地资源过度开发随着城市化进程加快和经济社会发展的需求增长,一些地区土地资源过度开发、滥用,导致了地质环境的破坏和地质灾害的频发。

特别是在一些地震、滑坡和泥石流多发的地区,土地资源开发的盲目性和不合理性使地质灾害的风险进一步升高。

3.地质灾害监测预警体系不健全地质灾害的及时监测和预警是有效防治地质灾害的重要手段,但我国地质灾害监测预警体系不够健全。

一些地区监测设施不完善,监测手段滞后,预警能力不强,给地质灾害的预防和救灾工作带来了一定的困难。

4.地质灾害防治技术水平有待提高地质灾害防治技术是有效遏制地质灾害的重要保障,但目前我国地质灾害防治技术水平还有待提高。

一些新型地质灾害的防治技术研究还不够深入,应用范围不广,导致了地质灾害防治手段的局限性和不足。

二、地质灾害防治对策探讨2.科学合理利用土地资源土地资源的合理开发和利用是防治地质灾害的基础。

加强土地资源规划,控制土地资源开发的盲目性和过度性,恢复和保护地质环境,减少地质灾害的发生风险。

推进生态文明建设,实行严格的土地使用监管和保护措施,保障土地资源的可持续利用。

地质灾害防治是一项系统工程,需要持续加强科学研究和实践探索,并制定出一系列有效的对策与措施。

库岸滑坡模式及致灾机理研究作者:孙晓伟刘丽丽来源:《科技资讯》2018年第05期摘要:库岸滑坡作为山地灾害越发普遍地影响着水库的正常运行、调度。

针对库岸滑坡的成灾机理、破坏模式和研究手段,通过查阅大量资料,研究了水对库岸滑坡的诱导机理、滑坡体的力学响应机制以及破坏特征,此外,还针对性地提出了一些研究目标,为后续研究提供了参考。

关键词:库岸滑坡机理模式水中图分类号:P642 文献标识码:A 文章编号:1672-3791(2018)02(b)-0069-02随着我国水电的深入发展,高坝大库将成为主流,同时由于气候环境的恶化,降雨激增,深入探讨库岸滑坡的破坏模型、形成机理等亟待解决的研究重点对大型水电工程运行安全、防灾减灾具有重大的意义。

1 水对库岸滑坡边坡成灾机理研究1.1 降雨对库岸滑坡形成机理降雨诱发滑坡的研究主要针对坡体渗流与坡面产流耦合问题、坡体内降雨入渗孔隙水压分布及稳定计算问题以及降雨参数与坡体稳定性联系问题,开展物理模型试验和数值模拟的研究,从而为风险控制提供指导性的依据。

姜媛媛和荣冠基于渗流Richard方程推导了饱和-非饱和渗流场的计算方程,分别又从DDA和有限元强度折减的方法确定了边坡稳定计算的数值解法。

童富国基于圣维南方程和达西定律推导了坡面径流和坡体渗流的耦合计算方法。

殷坤龙的研究表明滑坡与降雨参数之间存在一个阈值。

1.2 库水位升降对库岸滑坡形成机理针对库水升降对库岸边坡影响机制的研究主要集中在如下几个方面:库水作用下岩土体的力学响应演化特征、库水作用下边坡的渗流稳定计算以及放在减灾的工程措施。

邓华锋从微观和宏观的角度探究了库水位升降作用下水岩耦合作用机制包括力学弱化、局部应力集中、物理化学弱化和干湿循环累积损伤。

柳群义通过数值模拟研究了不同工况下的渗流场分布规律。

1.3 地下水对库岸滑坡形成机理库岸边坡地下水的补给除了降雨和地下径流外,库水位的上升也是一种主要的补给方式,库水位上升地下水位也随着上升。

地质灾害风险评价理论与方法本文阐述了地质灾害风险研究的现状,分析了地质灾害风险评价的内容及指标体系,探讨并总结了地质灾害风险评价方法。

标签:地质灾害风险评价理论方法在自然条件和社会条件综合作用下形成了我们所说的地质灾害,地质灾害的发生必然危害人民生命安全以及财产安全。

我们在新闻等媒体常见的滑坡、崩塌、泥石流、地面塌陷等都是地质灾害。

由于此种自然现象,引发了地质灾害风险评价概念及其相关学科的诞生和发展。

地质灾害风险评价是对风险区遭受地质灾害的可能性和后果开展定量分析与评价,以及采取相应措施来降低风险可能性的一门集自然属性和社会属性并重的交叉学科。

在我国,地质灾害的风险评价研究兴起于20世纪80年代,起步相对较晚,之前主要研究地质灾害形成的条件和活动过程,也没有形成一个独立完整的学科。

之后经过30年的发展,地质灾害的风险评价研究在理论和实践方面都取得了一定的成果,尤其是在20世纪90年代以来,随着地质灾害风险评价研究的不断深入以及各种新技术的不断应用,逐渐形成了新的独立学科,成绩显著。

灾害评价的方法实现了由传统的成因机理分析和统计分析转变为同社会经济条件相结合的多种评价方法,评价过程也由定性评价转化为半定量评价或定量评价。

地质灾害的评价方法逐渐形成了比较完整和规范的评价体系,地质灾害评价的内容也日趋丰富和合理,地质灾害评价的科学性也日益增强。

1地质灾害风险研究现状国内外对地质灾害的研究源远流长,但有关地质灾害风险评估与管理,它作为一个新的研究领域,是在近几十年随着相关学科理论和技术方法的成熟兴起的,所以迄今尚未形成完整的科学体系。

即便如此,当下的地质灾害风险研究取得的成果,不但为减灾提供了重要依据,而且为土地资源的合理利用、区域地质环境的保护发挥了十分重要的作用。

1996年10月9日“国际减灾日”,联合国国际减灾委员会提出减灾日主题“城市化与灾害”。

国内外城市都将地质灾害填图与地质灾害风险评价作为重要的内容。

Value Engineering0引言近年来,基于地理信息系统GIS 的信息量模型、证据权重法等模型被应用于滑坡地质灾害危险性评价研究中,并取得了丰富研究成果。

其中,信息量模型具有物理意义明确、操作简单、可信度高及研究成果丰富等优点,因此,本文以信息量模型为基础,建立了综合权重信息量新模型,综合考虑了各评价因子对滑坡灾害发生所作“贡献”的差异性。

此外,根据各评价因子综合权重信息量分布曲线与滑坡灾害频率曲线的突变点位置,再结合野外调查论证的划分标准,确定了各评价因子的最优分级区间,建立了奉节县滑坡灾害易发性评价指标体系。

该模型摒弃了评价因子分级依靠经验判断的传统,提高了模型计算的准确性。

最后将评价结果与实际情况进行对比,论证综合权重信息量模型和该易发性评价指标体系的合理性。

1综合权重信息量基本原理1.1综合权重确定目前,灾害易发性研究中评价因子权重的确定方法众多。

本文采用了层次分析(APH )-灰色关联相结合的方法,将主、客观权重结合起来,从而提高了权重的准确性。

根据各评价因子的层次分析法(APH )权重值h j 与灰色关联法的权重值n j ,计算综合权重值,其公式如下:(j=1,2……p )(1)1.2信息量模型信息量的值越大,表明发生滑坡的几率越高,其危险性也越大。

利用公式(2)计算评价因子各分类区间的信息量。

(i=1,2……n )(2)式中:S i —评价因子x 第i 等级中滑坡面积之和;A i —评价因子x 第i 等级中总面积;S —研究区滑坡面积之和;A —研究区总面积。

将综合权重值w j ,代入公式(2)中,即可得到评价因子综合加权信息量计算公式。

一般情况下,评价体系是由多评价因子组成,因此,须对单因子综合加权信息量进行叠加,其公式如下:(i=1,2……n )(3)式中:I —综合加权信息量;w j —第j 个评价因子x 的综合权重。

2应用实例2.1研究区域概况重庆市奉节县地处长江三峡中部,地理坐标为东经109°1′17″~109°45′58″,北纬30°29′19″~31°22′23″。

地质灾害治理工程竣工报告背景介绍地质灾害是指由地质因素引起的对人类活动和生产生活造成威胁的自然灾害。

由于地质灾害的危害性和破坏性较大,对于人类社会的稳定和可持续发展具有重要意义。

为了减少地质灾害对人类社会的影响,地质灾害治理工程应运而生。

本文将介绍一项地质灾害治理工程的竣工报告。

项目概述本项目旨在治理某地区的地质灾害问题,确保当地居民的安全和财产的安全。

该地区地质灾害频发,包括山体滑坡、地震、地面沉降等。

为了解决这一问题,项目组制定了详细的治理计划。

治理措施项目组根据地质灾害的特点,采取了一系列治理措施。

首先,对于山体滑坡问题,我们进行了土体加固和植被覆盖的措施。

通过在滑坡区域铺设防护网和钢筋,加固了滑坡地质体,减少了滑坡的风险。

同时,我们大面积种植了适合当地气候条件的植被,增加了土壤的稳定性,进一步减少了滑坡的可能性。

其次,地震是该地区常见的地质灾害之一。

为了防止地震对当地建筑物的破坏,我们采取了抗震设计和建筑物加固的措施。

通过使用抗震橡胶支座和橡胶阻尼器等先进的抗震技术,提高了建筑物的抗震能力。

此外,我们还对已有建筑物进行了加固,确保其在地震发生时能够承受较大的震动。

最后,地面沉降是该地区另一个重要的地质灾害问题。

为了解决这一问题,我们进行了地基处理和地下水管理。

通过对地基进行加固和排水系统的改进,减少了地面沉降的可能性。

我们还对地下水进行了监测和管理,确保地下水位的稳定,防止地面因水位变动而发生沉降。

效果评估经过一段时间的治理工作,该地区地质灾害的状况得到了明显改善。

滑坡风险得到了有效控制,没有发生新的滑坡事件。

地震对建筑物的破坏程度也大大减少,抗震能力得到了显著提高。

地面沉降问题得到了有效解决,地面稳定性得到了明显改善。

结论地质灾害治理工程在该地区取得了显著的效果,有效降低了地质灾害对当地居民和产业的威胁。

然而,治理工程仍然需要持续关注和维护。

未来,我们将继续加强对地质灾害的监测和预测能力,及时采取相应的应对措施,确保该地区的安全和稳定。