脊椎动物与无脊椎动物

- 格式:doc

- 大小:115.00 KB

- 文档页数:6

3、8脊椎动物与无脊椎动物实例一、教学目标(一)认知目标1.理解脊椎动物与无脊椎动物的概念。

2.了解脊椎动物与无脊椎动物的分类及依据。

3.初步了解动物界的组成。

(二)技能目标1.初步学会对动物的简单分类。

2.学会对动物内部结构的观察和分析。

(三)情感目标1.认识观察、比较在生物分类中的重要作用。

2.培养学生对动物学的兴趣。

二、教学重点与难点1.教学重点:脊椎动物与无脊椎动物的概念。

2.教学难点:认识动物界的组成。

三、教学准备标本室内的各种动物标本(包括脊椎动物形态标本和无脊椎动物浸制标本),鱼类、两栖类、爬行类、鸟类、哺乳动物骨骼标本。

四、教学过程(一)观察标本,引出动物分类方法课前带领学生参观标本室,观察标本。

动物界是丰富多彩的,至今已被人类认识的动物已有50多万种。

刚才大家见到的只是其中很少的一部分。

为了帮助人们认识动物,科学家把动物进行了分类。

就如我们学过的节肢动物,根据具有或不具有某些特征,分为昆虫纲、甲壳纲、多足纲、蛛形纲等几类。

请大家回忆一下,我们是如何确定蝗虫和河蟹分属于昆虫纲和甲壳纲的?(蝗虫具有昆虫的特征,而河蟹具有头胸部,而且头胸部外有头胸甲等特征。

)你是如何知道蝗虫具有昆虫的特征而不具有甲壳纲的特征,河蟹具有甲壳纲的特征而不具有昆虫的特征的呢?(通过观察和比较)教师小结:要对事物进行分类,如对节肢动物的分类,首先要对分类对象进行观察和比较,然后根据事物之间的共同点和差异点,对事物进行分类。

如蝗虫和苍蝇因具有昆虫的共的特征而归类于昆虫纲。

河蟹与对虾因具有甲壳纲的特征而同属于甲壳纲。

昆虫纲与甲壳纲的划分则是根据的两纲动物之间的差异点。

在对整个动物界进行分类的时候,我们也是运用了这一方法,即根据有无某些特征对动物进行分类。

请同学们看课本67页图3—51。

(二)分析图,引出脊椎动物与无脊椎动物的区别根据图3—51,我们可以发现动物可分为2大类,是哪两大类?其分类依据是什么?学生回答后,教师引导学生边观察标本边小结:动物界中有的动物身体的背面有一条脊柱,有的动物则没有脊柱,根据这一差异点,我们把动物分为脊椎动物和无脊椎动物两大类。

7年级人教版生物无脊椎动物和脊椎动物重点归纳以下是7年级人教版生物无脊椎动物和脊椎动物的归纳:

无脊椎动物:

1. 代表动物:蛔虫、蛲虫、钩虫、线虫等。

2. 生活习性:大多寄生生活,消化结构简单,生殖能力强。

3. 形态特点:如蛔虫的雌虫较大,雄虫较小,尾部向腹部弯曲。

环节动物:

1. 主要特征:身体呈圆筒形,由许多彼此相似的体节组成;靠刚毛或疣足辅助运动。

2. 蚯蚓(环节动物)的形态特点:

体形:长圆柱形,两端尖细,可减少土中钻动时的阻力,适于穴居钻行生活。

身体由许多体节组成。

环带:是区别蚯蚓前后端的标志。

刚毛:协助运动。

湿润的体壁:进行气体交换,完成呼吸。

3. 代表动物:蚯蚓、沙蚕、水蛭等;少数寄生。

4. 作用:蚯蚓可入药,可以分解有机垃圾,提高土壤肥力;在生态系统中,属于分解者。

软体动物:

1. 主要特征:体表有外套膜,大多具有贝壳;水生软体动物用鳃呼吸;运动器官是足。

2. 无脊椎动物的常见动物代表有:蚯蚓、水母、蜗牛、牡蛎、章鱼等。

3. 无脊椎动物分为五大类:原生动物、棘皮动物、软体动物、扁形动物和线形动物。

以上归纳仅供参考,如需获取更准确的信息,建议查阅7年级人教版生物教材或咨询相关教师。

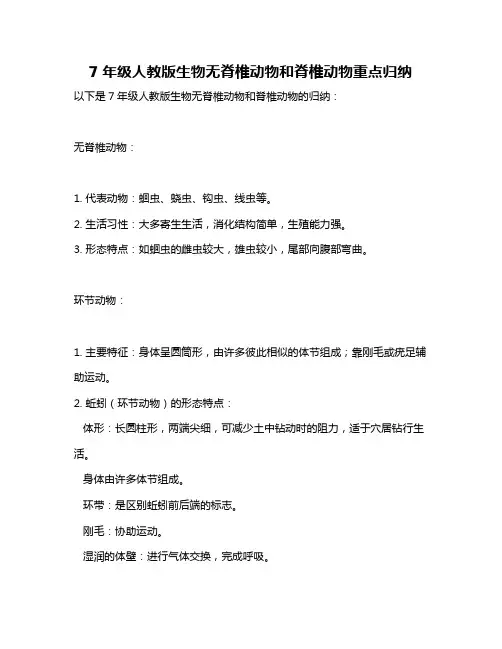

脊椎动物与无脊椎动物1.出现上下颌。

这是脊椎动物进化史上重要转折点,颌增加了获得食物的机会,提高生命活动能力,增强动物适应性。

2.有成对附肢--偶鳍。

大大加强活动能力,成为陆生脊椎动物四肢出现的条件3.完整的内骨骼系统。

脊柱彻底取代脊索。

4.脑明显分为五部分,双鼻孔,出现半规管。

5.鳃呼吸6.有调节体内渗透压的良好机制7。

血液循环为单循环8.以鳔和脂肪调节水的浮力鱼纲外形与结 1.体形:纺锤形:适应快速持久游泳侧扁型:游泳不多但敏捷平扁形:行动迟缓,底栖生活河豚型:不善游泳鳗鲡型:穴居生活2.鳍:奇鳍:背鳍、臀鳍、尾鳍(软骨鱼歪型尾,硬骨鱼正型尾)偶鳍:胸鳍、腹鳍3.皮肤和鳞片:皮肤分表皮和真皮,表皮无角质层有大量粘液腺,真皮内有鳞片,皮下组织少鳞片分盾鳞(软骨鱼特有,由基板和棘构成,与齿同源)、硬鳞、骨鳞(分圆鳞和栉鳞)。

后两种为硬骨鱼特有,完全来源于中胚层。

4.骨骼系统:中轴骨:头骨、脊柱、肋骨(硬骨鱼较发达)附肢骨:带骨(肩带、腰带)、鳍骨(胸鳍、腹鳍)、奇鳍骨5.肌肉系统:躯干肌(上、下轴肌)、头部肌肉(腮肌)、附肢肌肉6.消化系统:消化腺:胃腺、肠腺、肝脏和胰腺(后两者大部分硬骨鱼合并)。

无唾液腺消化道:口、口咽腔、食道、胃(有的无)、肠(某些有幽门盲囊或螺旋瓣)、泄殖腔。

口中有齿,消化道分化不明显。

7.呼吸系统:鳃的特点:换气面积大,壁薄,逆流循环(血流与水流方向相反)鳔的作用:调节鱼的比重,感知高频声波辅助听觉,肺鱼的鳔可以有肺的作用,有的鱼可以用鳔发声。

8.循环系统:单循环,心脏血为缺氧血,心脏(单心房,单心室,一静脉窦,软骨鱼有动脉圆锥。

位置较其他脊椎动物靠前,血流速度慢)——鳃(换气)——背大动脉——组织毛细血管——静脉——心脏。

9.排泄系统:海水鱼尿少,淡水鱼排大量稀释尿,均以肾脏和鳃作为排泄器官。

其中鳃负责分泌或吸收盐分10.生殖系统:体内外受精均可,体内外发育也均可,但体外受精、体外发育最常见。

目前已知的动物约150万种,动物按有无脊柱分为脊椎动物(体内有脊柱)和无脊椎动物两大类。

无脊椎动物包括:腔肠、扁形、线形、环节、软体和节肢动物,等脊椎动物动物包括:鱼、两栖、爬行、鸟类和哺乳动物。

动物界第一大类群是节肢动物,第二大类群是软体动物。

节肢动物中第一大类群是昆虫,是唯一会飞的无脊椎动物。

脊椎动物中第一大类群是鱼类,第二大类群是鸟类。

一、无脊椎动物1、腔肠动物的刺细胞是其特有的防御和捕食利器。

水螅,自由生活,在条件适宜时进行出芽生殖。

腔肠动物和扁形动物都有口无肛门。

蛔虫、血吸虫、猪肉绦虫等寄生虫,消化器官很简单,生殖器官特别发达。

2、环节动物:身体由许多相似的环状体节构成的动物叫环节动物,如蚯蚓、沙蚕、水蛭。

(1)蚯蚓生活在富含有机物的湿润土壤中,靠湿润的体壁呼吸。

蚯蚓靠肌肉和刚毛的配合蠕动。

蚯蚓腹面摸起来比较粗糙,就是因为长有许多刚毛。

(2)蚯蚓与人类的关系:疏松土壤;粪便可增加土壤肥力;是优质的蛋白质饲料;可药用;可分解生活垃圾从而净化环境。

大雨过后,过多的雨水会将土壤中的空气排挤出去,蚯蚓被迫爬到地表上来呼吸。

动物身体分节的意义:可使躯体运动灵活自如、转向方便,增强生存能力。

3、软体动物:河蚌等水生贝类,用鳃呼吸,贝壳由外套膜分泌物形成,河蚌运动器官是足,蜗牛运动靠腹足。

乌贼(墨鱼)、章鱼、鱿鱼是软体动物。

4、节肢动物:体表有坚硬的外骨骼,身体和附肢都分节。

昆虫一般会飞,卵生。

如天牛,蚂蚁、螳螂、蝉、等(1)蝗虫身体分为头部、胸部、腹部三部分。

头部负责感觉和摄食,感觉器官包括一对触角,三个单眼,一对复眼,单眼仅能感光,复眼是视觉器官。

胸部则是运动中心,长有三对足,两对翅,后足跳跃,后翅适于飞行。

蝗虫呼吸器官是气管,气体进出蝗虫身体的门户是气门(位于胸腹部)。

(2)用手触摸蝗虫身体感觉比较硬,因为蝗虫的体表有坚硬的外骨骼,可以保护内部身体结构和防止体内水分蒸发。

二、鱼类四大家鱼:青鱼、草鱼、鲢鱼、鳙鱼。

脊椎动物与无脊椎动物脊椎动物和无脊椎动物是地球上最主要的两个动物类别。

脊椎动物包括鱼类、两栖动物、爬行动物、鸟类和哺乳动物,而无脊椎动物则包括昆虫、软体动物、节肢动物、刺胞动物等等。

本文将从外形、生理特征和行为等方面探讨脊椎动物和无脊椎动物之间的差异。

一、外形特征脊椎动物最显著的特点就是具有脊柱。

脊柱位于身体的背部,作为支撑和保护神经系统的重要结构。

与之相比,无脊椎动物没有明显的脊柱,它们的身体结构更加柔软和灵活。

无脊椎动物的外形多样,可以是扁平的、圆柱状的、分节的等等。

二、生理特征脊椎动物和无脊椎动物在生理特征上也有不同之处。

首先是呼吸方式。

大多数脊椎动物通过肺呼吸,吸入氧气,排出二氧化碳。

而无脊椎动物则以各种方式呼吸,比如一些昆虫通过气管呼吸,水生动物通过鳃呼吸。

其次是循环系统。

脊椎动物拥有发达的心血管系统,通过心脏将血液循环到全身。

相比之下,无脊椎动物的循环系统相对简单。

三、行为习性脊椎动物和无脊椎动物在行为习性上存在着差异。

脊椎动物通常拥有更高的智力和学习能力。

例如,哺乳动物可以学习各种行为和技能,鸟类可以学会复杂的鸟语。

脊椎动物还表现出更复杂的社会行为,比如群体合作和互助等。

相比之下,无脊椎动物的行为更加基本和本能化。

它们通常通过激素和简单的神经系统来控制自己的行为。

结论脊椎动物和无脊椎动物在外形、生理特征和行为习性等方面存在着明显的差异。

脊椎动物以其具有脊柱的特点而在进化中占据了重要地位,它们发展出更多样化、复杂化的生理和行为特征。

而无脊椎动物则以其数量庞大和多样性而在生态系统中发挥着重要的角色。

这两个类别的动物相互依存,共同构成了丰富多样的动物界。

课题:脊椎动物与无脊椎动物

教学过程:

一、观察常见的脊椎动物。

学生:观察:鱼类、两栖类、爬行类、鸟类、哺乳类及其呈现脊椎的透视图。

发现、交流:鱼类、两栖类、爬行类、鸟类、哺乳类的共同点。

阅读:白玉兰博士的话:人们把这些有脊椎的动物称为脊椎动

物。

二、指认五类脊椎动物。

学生:分别列举这五类脊椎动物的实例。

分别讨论、归纳这五类脊椎动物的特点。

对照《活动手册》p11,讨论并修正相关内容。

连线完成作业。

三、观察常见的无脊椎动物。

学生:观察:图片,说说这些动物的名称。

观察、交流:这些动物的共同点——无脊椎。

阅读、交流:白玉兰博士的话“人们把这些没有脊椎的动物称

为无脊椎动物。

”

交流:这些动物有什么不同?

四、根据生活环境给动物归类。

学生:完成《活动作业》p12。

交流、修正各自的认识。

五、拉马克及其事迹。

学生:阅读:小资料。

说说:对动物多样性的认识。

说说:对动物分类学的认识。

教学目标:

知识与技能:初步认识脊椎动物、无脊椎动物。

充分感受动物的多样性。

方法与过程:通过观察与交流、探究,知道一些动物分类学知识。

知道科学家的一些事迹。

提高列举、归纳等探究能力。

态度、情感与价值观:产生热爱生命的情感以及探索生命的兴趣。

教学重点:感受动物的多样性;知道一些动物分类学知识。

教学难点:初步认识脊椎动物、无脊椎动物。

教学准备:图片及实物。

自然界中,目前已知的动物大约有150万种,根据其体内有没有脊椎,可以将它们分为两大类:一类是脊椎动物;另一类是无脊椎动物。

一、无脊椎动物:1、原生动物有3万多种,它们的共同特征是:身体微小,结构简单,整个身体是由一个细胞构成的。

因此,原生动物也叫单细胞动物。

原生动物是动物界中最低等、最原始的动物。

代表动物有:草履虫、眼虫、变形虫2、腔肠动物:主要特征:身体有内胚层和外胚层构成,呈辐射对称,体表有刺细胞,有口无肛门;代表动物:水母、水螅、海葵、珊瑚虫等;3、扁形动物:主要特征:身体有内胚层、中胚层和外胚层构成,两侧对称,背腹扁平,有口无肛门;代表动物:涡虫、华枝睾吸虫、血吸虫、绦虫;大多寄生生活;血吸虫生活史:受精卵在水中孵化,幼虫进入钉螺体内继续发育,最后进入人体发育为成虫;4、线形动物:主要特征:身体细长,不分节,呈圆柱形,体表有角质层,起保护作用,有口有肛门;消化结构简单,生殖能力强;代表动物:蛔虫、蛲虫、钩虫、线虫等;大多寄生生活。

蛔虫的雌虫较大,雄虫较小,尾部向腹部弯曲;5、环节动物:主要特征:身体呈圆筒形,由许多彼此相似的体节组成;靠刚毛或疣足辅助运动;代表动物:蚯蚓、沙蚕、水蛭等;少数寄生;蚯蚓的环带在靠近身体前端,有繁殖的作用;体壁可分泌黏液,有助于呼吸;靠刚毛配合肌肉运动;6、软体动物:主要特征:体表有外套膜,大多具有贝壳;水生软体动物用鳃呼吸;运动器官是足;代表动物:河蚌、蜗牛、乌贼等;乌贼的壳———(退化)海螵蛸;鲍鱼的壳—石决明;7、节肢动物:主要特征:身体和附肢分解,体表有坚韧的外骨骼(作用:保护,防止体内水分的蒸发);代表动物:甲壳类(虾、蟹);多足类(蜈蚣);蛛形类(蜘蛛);昆虫类(蝗虫);昆虫的主要特征:身体分为头、胸、腹三部分;头部有一对触角,一个口器;腹部有三对足,两对翅;腹部有气门,是呼吸通道,气门内有气孔,是呼吸器官;二、脊椎动物:1、*鱼类的外形、运动、呼吸及主要特征:特点是,一是能够靠游泳来获取食物和防御敌害;二是能在水中呼吸。

五年级生物知识点主要包括动物的种类和特征、植物的种类和特征、生态系统和环境保护等内容。

以下是五年级生物知识点的详细介绍:1.动物的种类和特征:(1)脊椎动物和无脊椎动物:脊椎动物有脊椎骨,如鸟类、鱼类和哺乳动物;无脊椎动物没有脊椎骨,如昆虫、软体动物等。

(2)冷血动物和温血动物:冷血动物体温随环境变化,如爬行动物和两栖动物;温血动物体温保持相对恒定,如鸟类和哺乳动物。

(3)肺呼吸和鳃呼吸:陆地生物多通过肺呼吸,水生动物多通过鳃呼吸。

2.植物的种类和特征:(1)裸子植物和种子植物:裸子植物的种子暴露在空气中,如松树和银杏树;种子植物的种子包裹在果实中,如苹果和草莓。

(2)草本植物和木本植物:草本植物生长期短,植株较小,如葵花和向日葵;木本植物生长期长,植株较大,如柚木和杨树。

(3)年生植物和多年生植物:年生植物一年生长并结果后死亡,如小麦和西红柿;多年生植物生长多年并结果,如橡树和梅花。

3.生态系统:(1)生态系统是指由生物和环境组成的相互作用的系统。

(2)生物圈是指地球上生物生活的全部区域。

(3)生物之间通过食物链和食物网的关系相互依存。

(4)环境污染会破坏生态平衡,保护环境对维持生物多样性至关重要。

4.环境保护:(1)节约用水:保护水资源,合理使用水,不乱倒废水。

(2)节约用电:关灯、关水龙头,节约用电,减少环境污染。

(3)垃圾分类:将垃圾分类投放,有利于垃圾的处理和资源的回收利用。

(4)绿化环境:种植花草树木,净化空气,美化环境。

(5)保护野生动植物:不捕捉、不伤害野生动物,不破坏和砍伐野生植物。

以上就是五年级生物知识点的主要内容。

学生们在学习这些知识点的同时,应该注重实践和观察,积极参与保护环境的活动,提高对生物和环境的认识和保护意识。

脊椎动物分类

脊椎动物是指具有脊椎的动物。

脊椎动物的分类是根据动物的形态、结构、行为等特性来划分的,主要分为无脊椎动物(原核动物)、节肢动物(昆虫、蜘蛛等)和脊索动物(鱼类、爬行动物、鸟类、哺乳动物等)三大类。

无脊椎动物是指没有脊椎的动物,有原核细胞的动物,如水母、海胆、藻类等。

它们属于原核动物,没有明显的外骨骼,只有一个由原核细胞组成的薄壳,有一个胞质和一个胞核,能够进行简单的运动,如游动。

节肢动物是指具有节肢的动物,如昆虫、蜘蛛、蚂蚁等。

它们有明显的外骨骼,由许多段节肢组成,有复杂的器官系统,如有触角、视觉器官等,能够进行复杂的运动,如飞行和爬行等。

脊索动物是指具有脊椎的动物,如鱼类、爬行动物、鸟类、哺乳动物等。

它们有明显的外骨骼和脊椎,有复杂的器官系统,如有眼睛、耳朵、鼻子等,能够进行复杂的运动,如奔跑、游泳等。

脊椎动物的分类是根据形态、结构、行为等特性来划分的,主要分为无脊椎动物(原核动物)、节肢动物(昆虫、蜘蛛等)和脊索动物(鱼类、爬行动物、鸟类、哺乳动物等)三大类。

它们各自有不同的特性,脊索动物的运动能力比节肢动物和无脊椎动物都强。

脊椎动物是生物界中最为多样和重要的一个分类,其分类也是生物学研究的重要基础。

它们构成了生物多样性,是地球上生物多样性和生态系统的重要组成部分。

只有了解脊椎动物的分类,我们才能更加准确地了解生物的多样性,并保护好它们。

科学家根据动物骨骼的特征将动物分为脊椎动物和无脊椎动物。

1、脊椎动物:

脊椎动物(Vertebrate)是指有脊椎骨的动物,是脊索动物的一个亚门。

数量最多、结构最复杂,进化地位最高,脊椎动物是由低等的无脊椎动物进化而来的。

形态结构彼此悬殊,生活方式千差万别。

脊椎动物一般体形左右对称,全身分为头、躯干、尾三个部分,有比较完善的感觉器官、运动器官和高度分化的神经系统。

包括圆口类、鱼类、两栖动物、爬行动物、鸟类和哺乳动物等六大类。

2、无脊椎动物:

无脊椎动物是指不具有脊椎骨的比较低等的动物类群。

与脊椎动物相对应。

不论种类还是数量都非常庞大。

从生活环境上看,海洋、江河、湖泊、池沼,以及陆地上都有它们的踪迹;

从生活方式上看,有自由生活、寄生生活和共生生活的种类;

从繁殖后代的方式上看,有的种类可进行无性繁殖有的种类可进行有性繁殖,有的种类既可进行无性繁殖还可进行有性繁殖,个别种类还可以进行幼体生殖、孤雌生殖等。

按其进化顺序,分原生动物、海绵动物、腔肠动物、扁形动物、线形动物、环节动物、软体动物、节肢动物、棘皮动物等类群。

脊椎动物与无脊椎动物

1.出现上下颌。

这是脊椎动物进化史上重要转折点,颌增加了获得食物的机会,提高生命活动能力,增强动物适应性。

2.有成对附肢--偶鳍。

大大加强活动能力,成为陆生脊椎动物四肢出现的条件

3.完整的内骨骼系统。

脊柱彻底取代脊索。

4.脑明显分为五部分,双鼻孔,出现半规管。

5.鳃呼吸

6.有调节体内渗透压的良好机制

7。

血液循环为单循环

8.以鳔和脂肪调节水的浮力

鱼纲外形与结 1.体形:纺锤形:

适应快速持久游泳

侧扁型:游泳不多但敏捷

平扁形:行动迟缓,底栖生活

河豚型:不善游泳

鳗鲡型:穴居生活

2.鳍:

奇鳍:背鳍、臀鳍、尾鳍(软骨鱼歪型尾,硬骨鱼正型尾)

偶鳍:胸鳍、腹鳍

3.皮肤和鳞片:

皮肤分表皮和真皮,表皮无角质层有大量粘液腺,真皮内有鳞片,皮下组织少

鳞片分盾鳞(软骨鱼特有,由基板和棘构成,与齿同源)、硬鳞、骨鳞(分圆鳞和栉鳞)。

后两种为硬骨鱼特有,完全来源于中胚层。

4.骨骼系统:

中轴骨:头骨、脊柱、肋骨(硬骨鱼较发达)

附肢骨:带骨(肩带、腰带)、鳍骨(胸鳍、腹鳍)、奇鳍骨

5.肌肉系统:

躯干肌(上、下轴肌)、头部肌肉(腮肌)、附肢肌肉

6.消化系统:

消化腺:胃腺、肠腺、肝脏和胰腺(后两者大部分硬骨鱼合并)。

无唾液腺

消化道:口、口咽腔、食道、胃(有的无)、肠(某些有幽门盲囊或螺旋瓣)、泄殖腔。

口中有齿,消化道

分化不明显。

7.呼吸系统:

鳃的特点:换气面积大,壁薄,逆流循环(血流与水流方向相反)

鳔的作用:调节鱼的比重,感知高频声波辅助听觉,肺鱼的鳔可以有肺的作用,有的鱼可以用鳔发声。

8.循环系统:

单循环,心脏血为缺氧血,心脏(单心房,单心室,一静脉窦,软骨鱼有动脉圆锥。

位置较其他脊椎动物靠前,血流速度慢)——鳃(换气)——背大动脉——组织毛细血管——静脉——心脏。

9.排泄系统:

海水鱼尿少,淡水鱼排大量稀释尿,均以肾脏和鳃作为排泄器官。

其中鳃负责分泌或吸收盐分

10.生殖系统:

体内外受精均可,体内外发育也均可,但体外受精、体外发育最常见。

行卵生(最多)卵胎生与假胎生

11.神经系统与感官

脑明显分为五部分,但大脑不发达,只有10对脑神经。

软骨鱼大脑相对发达。

鱼类眼无弹性,不能自动对焦,为近视眼

只有内耳,并且有平衡感觉

侧线系统具有感知水流方向、水压和低频振动机能

12.内分泌系统

脑下垂体(促性腺激素)、甲状腺、后鳃体、胸腺、肾间体组成

编辑本段软骨鱼纲

翻车鱼(硬骨鱼纲)

Chondrichthyes本系是现存鱼类中最低级的一个类群,全世界约有200多种,我国有140多种,绝大多数生活在海里。

其主要特征是

①终生无硬骨,内骨骼由软骨构成。

②体表大都被楯鳞。

③鳃间隔发达,无鳃盖。

④歪型尾鳍。

本系共分两个亚纲,即板鳃亚纲和全头亚纲。

⑤无鳔,绝大多数海生

无脊椎动物

呼吸器官

无脊椎动物和其他生物一样,需要氧化能源物质获得能量,这个过程需要呼吸系统提供氧气。

无脊椎动物最常见的呼吸器官是鳃。

但昆虫的呼吸器官却是气管,它们开口于体表的可关闭的气门(Stigmen),往体内不断细分,不经过循环系统直接将氧气运输到细胞的线粒体旁边,非常有效的一套呼吸系统。

生殖系统

无脊椎

无脊椎动物实验图片

动物的繁殖形式多样。

首先分为有性跟无性两种。

有些动物,如刺胞动物和寄生虫线形动物,有世代交替现象。

如果动物是雌雄同体,还会出现自体交配现象。

无性生殖常见的形式是出芽生殖。

见于刺胞动物的无性世代。

有性生殖的特点是,生殖通过生殖细胞的结合完成。

而生殖过程可以是由一者单独完成,但更常见是两个个体通过各自提供不同的交配类型的生殖细胞去共同完成。

前者见于猪肉绦虫,它后部性成熟的体节会受精于后一节体节。

蚯蚓也会偶尔看到自身交配现象。

两个个体交配时,双方通常分别是雌雄异体的一方,(蚯蚓、蜗牛虽是雌雄同体,但它们的交配时却只扮演一种性别角色)。

无脊椎动物的交配形式可谓千奇百怪。

蚯蚓交配双方利用生殖带(Clitellum)分泌的液体粘在一起。

一方的生殖带正对另一方生殖孔。

一方的精子从雄性生殖孔排出,顺着自身体表的自己精子沟到达对方精子袋(Receptaculum seminis)中被储存,等待与对方的卵子受精。

雄性蝎子有一个特殊的生殖器官,叫精囊(Spermatophore),内藏精子。

它通过分泌物将精囊粘着在地上。

雄蝎子与雌蝎子跳求爱舞,先用尾部扫动地面,引起雌蝎子注意。

然后两者双螯相抵,互相牵拉。

雄蝎子会用毒针蜇一下雌蝎子,并释放少量毒素,以麻痹迷魂雌蝎子。

然后雄蝎子播下精囊,牵拉雌性蝎子,使之腹部的生殖部位与精囊开口接触,获得精子。

雌性在交配过程中会尝试吃掉雄性蝎子。

而雄马陆将精囊放置在高处,然后离开。

雌马陆后来会发现精囊并取走,然后发生受精过程。

环节动物的多毛纲,会使用裂殖生殖(Schizogamie),即是脱离含有生殖细胞的身体部分,使之在水中完成受精。

蜗牛身上有含CaCO3的“爱情之箭”。

交配双方通过数次前戏,就是互相磨蹭(中途会因疲倦而休息),双方达到兴奋状态。

然后向对方。