专题二 古代中国的经济2021一轮复习

- 格式:ppt

- 大小:1.63 MB

- 文档页数:77

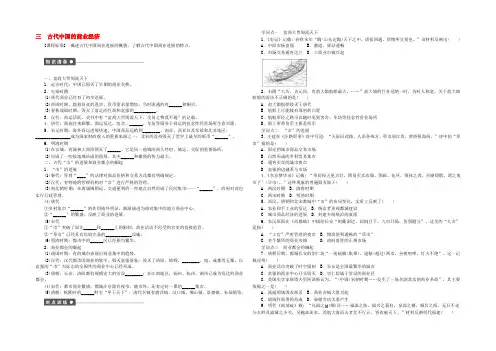

三古代中国的商业经济[课程标准] 概述古代中国商业进展的概貌,了解古代中国商业进展的特点。

一、富商大贾周流天下1.远古时代:中国已毁灭了早期的商业交换。

2.先秦时期(1)商代商业已经有了初步进展。

(2)西周时期,随着商业的进步,货币需求量增加,当时流通的有______和铜贝。

(3)春秋战国时期,毁灭了富足的巨商和富强的__________。

3.汉代:商运活跃,史书中有“富商大贾周流天下,交易之物莫不通”的记载。

4.唐代:商旅往来频繁。

商运发达,客舍、______、车坊等服务于商运的挂念性经营场所生意兴隆。

5.宋元时期:海外商运进展快速,中国商品远销到________、南亚、西亚以及东欧和北非地区;________________成为国家财政收入的重要来源之一;北宋的益州毁灭了世界上最早的纸币“______”。

6.明清时期(1)在京城、省城和大商埠毁灭了______。

它是同一地域的商人停宿、储运、交际的重要场所。

(2)形成了一些按地域结成的商帮,其中______和徽商的势力最大。

二、古代“市”的进展和商业都会的崛起1.“市”的进展(1)秦代:管理“____”的法律对商品价格和交易方式都有明确规定。

(2)汉代:有特地的管理机构对“市”进行严格的管理。

(3)南北朝时期:在离城镇稍远、交通便利的一些地点自然形成了民间集市——“______”,政府对此也实行行政管理。

(4)唐代①乡村集市“______”的作用格外明显,渐渐演进为相对集中的地方商业中心。

②“______”的繁盛,反映了商业的进展。

(5)宋代①“市”突破了原先______和______上的限制,商业活动不再受到官吏的直接监管。

②“草市”已经具有比较完备的____________设施。

(6)明清时期:都市中的______区已经相当繁华。

2.商业都会的崛起(1)战国时期:有的城市表现出商业集中的趋势。

(2)汉代:汉代都市因商业的集中,毁灭富强景象;毁灭了洛阳、邯郸、________、宛、成都等五都,以富强的“市”为标志的全国性的商业中心已经形成。

202 版高考历史一轮复习专题二古代中国的经济课件在考试备战阶段中,历史科目的复习显得尤为重要。

在202版的高考历史一轮复习专题中,古代中国的经济也是必须要掌握的知识点之一。

本文将会从几个方面详细解析这个知识点。

一、古代中国的经济发展历程可以说,古代中国经济的发展经历了多个时期。

早在新石器时代,中国就已经开始进行农业生产,兴建灌溉工程等。

但是,真正意义上的经济发展,要从商代开始算起。

商代时期,农业、手工业和商业开始并行发展。

纺织、陶瓷、铸造等手工工艺逐渐发展。

而商业则逐渐形成。

春秋战国时期,气候渐渐转暖,渔业、畜牧业开始兴盛,与此同时,钱币的出现也加速了商品交换,从而促进了工商业的发展。

到了汉代时期,手工业成为当时的支柱产业,而石油、天然气等资源的开发,给经济发展注入了新的动力。

二、“农学”对古代中国经济的贡献在古代中国经济的发展过程中,农业一向是主要产业。

与此同时,人们对于农业的研究也不断深入。

随着时间的推移,陆续出现了很多著名的农学家,如田文、吴起等。

这些人对于农业生产的研究,给中国古代经济带来了很大的贡献。

他们通过研究水稻的生长规律、调节灌溉用水、发展良种等手段,逐渐提高了农业生产的水平。

这同时也推动了经济的发展。

三、与其他国家的经济往来在古代的时候,中国曾经与其他国家进行过经济往来。

与此同时,外来文化也随之传入,这对于中国古代经济的发展起到了积极的作用。

BC501年,波斯使节到达中国,带来了珠宝、贵重绸缎等物品。

从而进一步促进了中国的商品交换,加速了经济的发展。

到了唐代,中外贸易的规模已经非常庞大,大批商品从中国传往外国。

同时,外来文化也带来了前所未有的刺激,文学、科技等领域都得到了极大的发展。

综上所述,古代中国经济的发展历程与其他国家通行的经济体制不太一样,这也在很大程度上推动了中国经济的发展。

同时,中国古代的经济体制包含着很多人类文明的智慧,如农学、工商业等领域中的技术创新等,都对于中国古代经济的发展起到了重要的作用。

2020-2021年高考历史一轮复习必刷题:古代的商业和经济政策1.在北京曾经发现一处战国时期的遗址,从中出土了燕、韩、赵、魏等国铸币3876枚。

辽宁、吉林和内蒙古等地也有燕国货币出土。

根据以上信息可以得出的正确认识有()①燕国与北方游牧地区有贸易往来②各诸侯国的货币可以相互流通③诸侯国之间商业贸易往来频繁④燕国都城是战国时期唯一的商业中心A.①②③B.②③④C.①③④D.①②④【答案】A【解析】依据材料进行分析,内蒙古等地都有燕国货币出土,这说明燕国与北方游牧地区有贸易往来,①正确;“一处战国时期的遗址,从中出土了燕、韩、赵、魏等国铸币3876枚”说明了在这个地区,各诸侯国的货币可以同时并存、相互流通,②正确;货币的流通是基于诸侯国之间商业贸易往来频繁这一前提下的,③正确;结合所学可知,战国时期出现了多个商业中心,如赵国的邯郸、齐国的临淄等,④错误。

综上所述,选A;BCD均含有④,排除。

2.春秋中后期至战国时期,一些大商人往来于列国之间经商,如子贡在曹、鲁之间做买卖,“家累千金”,以财力结交诸侯,所到之处,诸侯无不以平等之礼相待。

这反映了()A.商业发展受到官府的严格控制B.齐鲁之地已成为商业发展中心C.商人的社会地位获得明显提高D.地域性商人群体开始大量出现【答案】C【解析】依据材料“以财力结交诸侯,所到之处,诸侯无不以平等之礼相待”可以看出春秋战国时期随着商人经济实力的增长,社会地位有所提高,故C项正确。

材料没有体现官府的严格控制,故A项错误。

材料没有涉及商人地位的提高,故排除B。

商帮出现在明清时期,故排除D。

3.《史记》记载,西汉时期,从事农牧业、采矿业、手工业和商业的人,通过自己的努力和智慧而致富,“大者倾郡,中者倾县,下者倾乡里者,不可胜数”。

这反映了当时()A.政府实行重农抑商B.朝廷注重提高工商业者地位C.经济得到恢复和发展D.地方豪强地主控制了郡县【答案】C【解析】根据材料可知,西汉时期通过智慧和努力致富的人不可胜数,由此可证明当时的经济得到了恢复和发展,故选C项;材料内容并没有反映重农抑商政策,也没有体现政府对工商业者地位的态度,故排除AB项;地方豪强控制郡县的说法明显不符合史实,故排除D项。

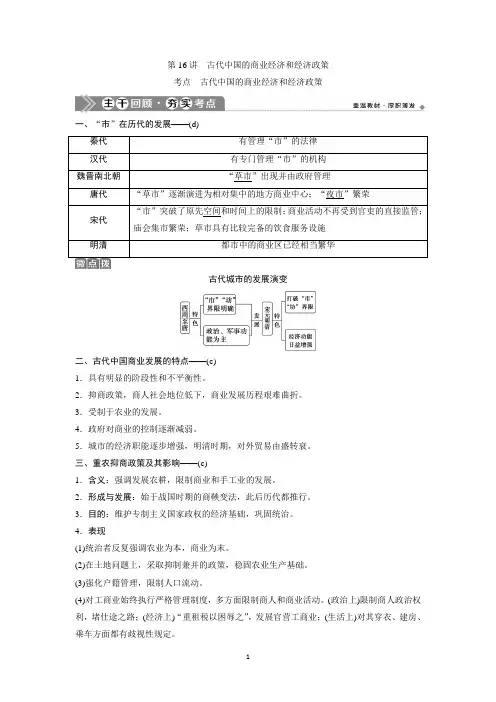

第16讲古代中国的商业经济和经济政策考点古代中国的商业经济和经济政策一、“市”在历代的发展——(d)秦代有管理“市”的法律汉代有专门管理“市”的机构魏晋南北朝“草市”出现并由政府管理唐代“草市”逐渐演进为相对集中的地方商业中心;“夜市”繁荣宋代“市”突破了原先空间和时间上的限制;商业活动不再受到官吏的直接监管;庙会集市繁荣;草市具有比较完备的饮食服务设施明清都市中的商业区已经相当繁华古代城市的发展演变二、古代中国商业发展的特点——(c)1.具有明显的阶段性和不平衡性。

2.抑商政策,商人社会地位低下,商业发展历程艰难曲折。

3.受制于农业的发展。

4.政府对商业的控制逐渐减弱。

5.城市的经济职能逐步增强,明清时期,对外贸易由盛转衰。

三、重农抑商政策及其影响——(c)1.含义:强调发展农耕,限制商业和手工业的发展。

2.形成与发展:始于战国时期的商鞅变法,此后历代都推行。

3.目的:维护专制主义国家政权的经济基础,巩固统治。

4.表现(1)统治者反复强调农业为本,商业为末。

(2)在土地问题上,采取抑制兼并的政策,稳固农业生产基础。

(3)强化户籍管理,限制人口流动。

(4)对工商业始终执行严格管理制度,多方面限制商人和商业活动。

(政治上)限制商人政治权利,堵仕途之路;(经济上)“重租税以困辱之”,发展官营工商业;(生活上)对其穿衣、建房、乘车方面都有歧视性规定。

5.影响(1)积极:封建社会前期,促进了农业和社会经济的发展,有利于保障社会稳定,有利于巩固新兴地主阶级政权。

(2)消极:这一政策使社会经济活力受到压抑,新的经济因素和生产方式的萌芽长期得不到正常发育。

四、“海禁”政策及其影响——(c)1.含义:明清王朝禁止中国人赴海外经商和限制外国商人到中国进行贸易的政策。

2.原因:根本目的是维护其封建统治免受威胁,自给自足的小农经济是这种政策产生和存在的经济基础。

3.表现(1)明朝建立“朝贡”贸易体制,禁阻民间出洋贸易。

2021高考历史一轮复习模块2第6单元古代中国经济基本结构与特点单元综合提升教学案第第 6 6 单元古代中国经济的基本结构与特点一、古代中国经济的基本特点方面特点生产模式以铁犁牛耕为主要耕作方式以小农经济为主要生产模式实行精耕细作土地制度地主土地所有制、农民土地所有制、封建国家土地所有制多种形式并存经济重心经历了从西向东、从北向南的转移过程中国社会经济的空间格局不断变化商业状况作为农业经济的补充而存在但曾长期居于世界领先地位经济结构明朝中后期在农业经济发展的基础上孕育出资本主义萌芽经济政策中国古代政府大多都采取重农抑商政策在明清时期还采取“闭关锁国”政策限制了工商业和资本主义萌芽的发展二、中国古代各时期经济发展的共同原因客观环境统一稳定的政治局面为经济的发展提供了必要的客观环境政治条件前代农民战争推动后继王朝调整统治政策而且政策具有连续性。

历代统治者制定有利于经济发展的土地政策、赋税政策等科技条件生产工具的改进、水利的兴修、历法的进步、科技著作的颁布、外国先进技术的引入等成为经济恢复发展的科技条件内外交流国内各民族、各地区间的交流、相互学习中外交往的加强是经济发展的重要条件群众条件广大人民的辛勤劳动创造了大量的物质财富三、中国古代以农立国的思想 1.古代统治者重视农业的原因 (1)农业的发展有利于安定民生从而有利于稳定和巩固其统治地位。

其规律为:农业发展��立民之欲��安定民生��稳固统治;或者:农业发展��治民��治国。

(2)农业是国家富强、实力雄厚的源泉是国富力强的标志。

(3)农业的发展为手工业的发展提供了原料和市场。

(4)农业为战争提供了物质基础。

2.古代管理农业的机构中国古代统治者十分重视对农业的管理历代设立了一系列管理农业的机构:如东汉及其后的魏晋南北朝设”;大司农”(或改称司农寺)、“少府”等。

在隋唐的三省六部制中户部即类似于今天的财政部和农业部以后历经宋、元、明、清户部一直作为管理财政和农政的重要机构而存留其中元世祖还设立负责水利和农业的大司农司。

第14讲古代中国的商业和经济政策考点1|古代商业的开展识记——主干梳理·知识自查一、古代商业1.先秦时期:商朝人善于经商;春秋战国时期,官府控制商业的局面被打破,商人社会地位提高。

2.秦汉以来:商人经商受到时间、地点的限制,商业总体水平不高。

3.隋唐时期:都市商业和农村集市贸易开展;为商业效劳的柜坊和飞钱相继问世。

4.两宋:商业环境相对宽松,商品种类迅速增加;世界上最早的纸币“交子〞出现,商税收入成为政府的重要财源。

5.元朝:大都成为国际性的商业大都会。

6.明清时期:棉花、茶叶、甘蔗、染料等成为商品;区域间长途贩运贸易开展较快;“商帮〞出现。

[轻巧识记]古代商业开展的“三先〞“三后〞阶段位置、时间政府监管设市表现宋朝以前①在特定的位置设市,与民居严格分开②按时开市、闭市,闭市后不许交易官府设市令或市长,对市场交易进展严格的管理①西汉长安设东、西“市〞九处②唐长安城设东西二市宋朝时期①城中市坊的界限打破,市分散在城中市场交易活动不再受官府的出现数十座较大的市镇,至明清,汉口镇、②经营时间限制被打破,早市、夜市昼夜相接直接监管佛山镇、景德镇及朱仙镇成为四大商业名镇[易误辨析]古代“市〞的根本形态(1)“市〞是指城市中集中贸易的地点或场所,前期有时间和地域上的限制,同时受到官府的直接监管,这种情况到宋朝时发生改变。

(2)“草市〞主要是指在农村交通便利的地方自然形成的民间集市,打破了“市〞的地域限制。

(3)“夜市〞打破了政府对“市〞的时间限制。

(4)“晓市〞即早市,也打破了政府对“市〞的时间限制。

三、城市的开展1.原因:丝绸之路的开通、大运河的开凿、经济重心的逐渐南移等,催生了一批批城市的兴起与繁荣。

2.表现(1)北方:长安、洛阳、开封、临安、大都等大城市,既是不同时期的政治中心、军事重镇,也是著名的商业中心。

(2)南方:扬州、成都等南方城市逐渐繁荣,出现“扬一益二〞的说法。

四、官府控制下的对外贸易1.表现(1)西汉时:由于开通陆地和海上两条丝绸之路,中外贸易逐渐开展起来。

2021年高考历史一轮复习 7.13古代中国的商业及经济政策单元知识整合一、古代中国经济的基本特点二、明朝中期以来商品经济发展引起的深刻变化1.农业方面:(1)通过土地买卖,广占田地的现象日益普遍,土地私有制进一步发展。

(2)租佃制普及全国,成为农村经济中的主要形式。

(3)农产品大量进入市场,经济作物普遍种植,农副产品也成为商品的组成部分。

2.手工业方面:(1)在制瓷、矿冶、纺织等诸多行业中,民营手工业超过官营手工业,占据了主导地位。

(2)雇佣众多工人的手工作坊和工场日益增多,并从中孕育出了“机户出资,机工出力”“计工受值”式的雇佣劳动关系。

3.政治方面:明清统治者采取措施强化专制主义中央集权。

4.文化思想:(1)明清时期出现“三言”“二拍”,商人第一次被作为歌颂的对象进入文学世界。

(2)思想领域出现李贽、黄宗羲等批判君主专制的思想家。

5.对外关系:明朝中后期开始采取“海禁”政策,中国逐渐脱离世界发展大势。

三、中国古代各时期经济发展的共同原因1.客观环境:统一稳定的政治局面,为经济的发展提供了必要的客观环境。

2.政治条件:前代农民战争推动后继王朝调整统治政策,而且政策具有连续性。

历代统治者制定有利于经济发展的土地政策、赋税政策。

3.科技条件:生产工具的改进、水利的兴修、历法的进步、科技著作的颁布、外国先进技术的引入等,成为经济恢复发展的科技条件。

4.国内外交流条件:国内各民族、各地区间的交流、相互学习,中外交往的加强是经济发展的重要条件。

5.群众条件:广大人民的辛勤劳动,创造了大量的物质财富。

四、16世纪开始中国落伍的经济表现及原因1.表现:16世纪,欧洲资本主义迅速发展。

与此相比较,在经济方式上,中国仍固守传统的小农经济,家庭经营方式和自给自足的生产目的;在经济政策上,重农抑商、闭关锁国政策制约了商品经济的发展,阻碍了中外交流。

2.原因:(1)政治上:君主专制强化,政治腐朽黑暗。

(2)经济政策:小农经济阻碍社会分工和资本主义萌芽的发展;重农抑商、闭关锁国等政策影响商品经济、资本主义萌芽和海外贸易发展。

2021届高考新课改历史一轮复习考点精练(31)古代的经济政策1.下表是中国古代农民称谓变化表。

这一变化反映了( )朝代夏商周秦汉魏晋宋元称谓臣、人、众、野人夫、仆田客、部曲佃客、庄客、农户A.农民对地主和国家的依附关系的松弛B.自给自足的小农经济的形成与强化C.士大夫阶层不断丧失对土地的占有权D.自耕农阶级在曲折中渐趋发展壮大2.《建炎以来朝野杂记·营田》记载,绍兴六年樊宾提举江淮营田公事,置司建康府,“官给牛、种,抚存流亡,岁中收本谷三十万斛有奇,除客户当给六分,官收十余万斛”。

这表明南宋“营田”的实行( )A.有效缓解了土地兼并B.促进了商品经济的发展C.有利于稳定社会秩序D.导致了税收政策的改变3.明朝规定,佃农见田主“不论齿序,并行以少事长之礼”,仅亲戚间例外;但在一些土地荒芜, 招募劳动力较难的地方,还常有佃户“刁悍成风”、地主“吞声茹苦”一类记载。

这一现象说明()A.佃农逐步获得独立地位B.人地矛盾影响租佃关系C.政府决策脱离地方实际D.租佃关系改变社会结构4.据《梦溪笔谈》记载,张咏任崇阳知县时,因“民不务耕织”而唯以植茶获利,遂下令将茶树全部砍掉,改种桑麻。

有人入市买菜,他怒斥:“汝村民皆有土田,何不自种而费钱买菜?”这反映出,宋代( )A.官府垄断茶利,商业环境恶劣B.农副产品较少,货币使用率低C.地方官员固守重农抑商的思想D.商人社会地位较以往愈加低下5.清帝雍正朱批谕旨说:“山右(今山西)大约商贾居首,其次者犹肯力农,再次者谋入营伍,最下者方令读书。

朕所悉知,习俗殊可笑。

”这反映出当地( )A.商人的政治地位已经跃居首位B.学而优则仕的传统已被抛弃C.重农抑商政策并没有得到实施D.传统观念因追求财富而改变6.钱穆认为:“正因为土地私有,耕者有其田,才有了自由买卖,才开始兼并,才使贫者无立锥之地。

”这一观点()A. 揭示了土地兼并产生的根源B. 反对实行“耕者有其田”C. 提出了土地兼并的解决办法D. 表达了对农民的同情7.明朝成化年间(1464年-1487年),苏州一个叫文若虚的读书人,随朋友去海外经商,贩卖“洞庭红”蜜桔到南洋,获利千倍。