中国教育史完整版

- 格式:docx

- 大小:33.68 KB

- 文档页数:5

第一章原始时期的教育第一节原始人群时期的教育活动1、木器、石器工具的制造和使用2、火的控制和使用《白虎通》曰:“教民熟食,养人利性,避臭去毒。

”3、狩猎技术和经验4、采集食物的技术和经验5、共同生活规范的遵守6、语言的使用·教育内容:简单,名副其实的“生活教育”·教育方式:结合习惯言传身教(口耳相传、行为模仿)第二节氏族公社时期的教育活动·内容更丰富,形式更多样1、生产劳动的教育(人工取火、渔猎、农业、畜牧业、手工业)2、生活习俗的教育3、原始宗教教育4、原始艺术的教育5、体格和军事训练第三节氏族公社末期学校的萌芽一、学校萌芽的原因·政治上,氏族社会末期部落显贵对文化知识的垄断促使教育的分化。

·经济上,生产力的发展、剩余产品、体脑分工为学校的产生提供了可能性。

·文化上,文化的发展、知识的积累,尤其是文字的形成,为学校的产生创造了有利条件。

二、教育内容的变化三、学校萌芽的传说·成均之学——乐教·虞庠之学——孝的教育小结:原始社会教育的特点:1、教育的社会性和无阶级性。

2、教育不是专门的社会活动。

3、教育内容简单,教育手段以口耳相传和模仿为主。

第二章夏、商、西周与春秋时期的教育第一节夏、商、西周的教育奴隶社会四个时期:夏:初创时期商:发展时期西周:全盛时期春秋:崩溃时期一、夏代的教育(公元前21世纪——公元前16世纪)1、夏代的社会2、夏代的学校·序(国学,分“东序”和“西序”)表示习射之所。

·校(乡学)3、教育内容·军事教育·宗教教育·人伦道德教育·科学与生产劳动教育二、商代的教育(公元前16世纪——公元前11世纪)1、商代的政治经济文化概况·文化上:商代成熟的文字作为教育的手段2、商代的学校——根据不同年龄划分教育阶段·大学(右学/瞽宗)·小学(左学)3、教育的内容·思想政治教育·军事教育·礼乐教育·书数教育三、西周的教育(公元前11世纪——公元前771年)1、西周的社会·分封制宗法制·礼制2、西周的学校a 设置完备(1)两类:按行政级别分为国学:设在王城及诸侯国都(中央学校)乡学:设在国都郊外的六乡(地方学校)(2)两级:按入学年龄分为小学:在公宫南之左大学:在郊,天子曰辟雍,诸侯曰泮宫五学(天子所设的大学):上庠瞽宗辟雍东序成均b、行政和管理形成一定的制度·教育行政大司乐、大司徒·学校管理开学、课程安排、课程难易、考核、奖惩3、西周教育制度的主要特征—— “学在官府”(“学术官守”) a 、什么是“学在官府”?学术和教育为官方所把持,国家有文字记录的法制规章、典籍文献以及祭祀典礼用的礼器全都掌握在官府,普通百姓根本无缘接触到。

中国教育史电子版教材中国教育史电子版教材一、中国古代教育(一)文学教育1、文学教育的起源:古代中国教育的起源主要是源于中国古代传统文学教育,是从先秦(公元前770年——前221年)演变而来的历史发展结果。

2、儒家思想主导:文学教育是在儒家思想的指引下发展的,由其内涵的“礼”、“乐”、“书”、“史”、“易”等组成,成为枢纽式的知识体系。

3、学校教育:随着历史的发展,中国出现了许多著名的教育机构,为古代教育秩序提供了重要支持。

它们分别是私塾、名门私校、官办学校等。

(二)技术教育1、技术教育起源:早在古代,中国就有了技术教育,先秦时期太公所建的军队作战技术学堂就是我国最早的技术培养机构。

2、技艺与书信:技艺一方面是应用技术的重要组成,另一方面也是中华文化的精髓。

书信是我国古代主要的技术教学方式,也是中华民族传统文化的重要组成部分。

3、应用教育:中国古代家里有“礼仪”、“工艺”、“木工”、“杂技”等生活技术,以及建筑学、医药学、机械学、冶金学等应用教育。

二、中国近代教育(一)学校的发展1、西学的兴起:近代中国教育的发展始于清末,自洋务运动时期起,中国教育繁荣了起来,开始接纳西方文化开始出现众多的西式学校和大学。

2、改革开放:改革开放期间,中国教育模式在很大程度上受到西方影响,中国学校更加开放,实施了“新课程”,大力发展非传统科目,诸如计算机,信息技术等。

3、高等教育:从上世纪90年代开始,中国教育体制得到极大发展,目前中国有多所一流大学和二流大学,并形成以复旦大学、清华大学、北京大学为代表的三大寰宇泰斗。

(二)教师的发展1、教师的角色:教师在近代中国的发展中扮演着重要的角色,既是学习者的导师和领袖,又是孩子们的心灵导师。

2、教师的能力:教师的素质应当具备健全的师范知识;具备一定的指导能力;具备文学文化修养;具备良好的胸襟宽广、关爱学生。

3、教师的建议:要崇尚科学文化,依靠科学发展教育;要积极发展学科,依法管理教育活动;要德育优先,培养优秀学生;要主动担当,全心全意教育人民。

中国教育史第一章原始公社和夏、商、西周的教育第一节教育的起源和古代学校的萌芽一、原始社会的生活和教育的起源原始教育的特点:原始社会的教育具有如下几个特点:①原始社会没有私有财产,没有阶级,共同劳动,共同消费,因此教育也没有阶级性。

②原始社会教育的目的是为生产斗争和社会生活服务:基本内容是传授生产经验和劳动技能,以及社会生活常识。

③主要途径是通过生产劳动和社会生活实践来进行,没有专门人员和专门机构。

④教育手段是通过语言,口耳相传,观察模仿。

二、古代学校的萌芽学校产生的历史条件:①社会生产日益发展,有可能使一部分人脱离生产劳动专门办教育和受教育。

②社会事务日渐复杂,需要培养专门人员进行管理。

③文字的产生,文化知识更加丰富,有了更便利的学习条件和更丰富的学习内容,这就有必要和可能建立有组织的计划的专门教育机关。

“成均”第二节西周的教育制度一、西周的教育政策和学制系统西周的学校:大概可分为“国学”与“乡学”两种:1、国学西周的“国学”是专为奴隶主贵族子弟设立的。

西周的“国学”按入学年龄和程度分成小学、大学两级,小学设在宫廷附近,大学设在近郊,天子与诸侯的大学名称各异。

2、乡学西周“乡学”是按照当时地方行政区域为一般奴隶主和部分庶民子弟设立的,规模比较简单,只有小学一级。

二、西周学校的老师和教育内容西周教师:教育宗旨主要通过老师来贯彻,通过教育内容来体现,西周的教育制度是政教一体,官师合一的,这是“学在官府”的重要标志。

古代的典章文物,有专官执掌,唯官有书、礼、乐、射、舞所用的器具,由典乐官执掌,唯官有器,欲学者必就官而学,因此学校老师都由官史兼任。

教育内容:西周学校的教育内容涉及到很多方面,特别重视道德教育,以“明人伦”为其核心。

西周“国学”与“乡学”的教学科目如下:(一)“国学”的教学科目1、乐教2、三德3、六艺4、六仪5、六舞(二)“乡学”的教学科目1、六礼2、七教3、八政4、乡三物三、西周的幼儿教育和女子教育幼儿教育:西周时代的幼儿教育极为重视,贾谊认为,中国很早就有“蚤(早)喻教与选左右”的思想。

中国教育史

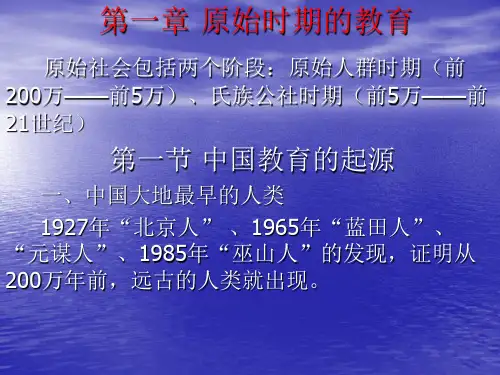

第一章原始时期的

第一节中国教育的起源

第二节氏族公社时期的教育

第三节氏族公社末期学校的萌芽

第二章夏、商、西周与春秋时期的教育

第一节夏、商的教育

第二节西周的教育

第三节春秋时期教育的变革

第四节孔丘的教育思想

第三章战国时期的教育

第一节诸子百家私学的发展

第二节齐国的稷下学宫

第三节墨翟和墨家的教育思想

第四节孟轲的教育思想

第五节荀况的教育思想

第六节道家的教育思想

第七节法家的教育思想与实践

第八节战国后期的教育论著

第四章秦汉时期的教育

第一节秦朝的教育政策及其措施

第二节汉朝的文化教育政策

第三节汉朝学校教育的发展和经学教育的特点第四节董仲舒的教育思想

第五节王充的教育思想

第五章魏晋南北朝时期的教育

第一节魏晋的学校教育

第二节南朝的学校教育

第三节北朝的学校教育

第四节魏晋玄学教育思想

第五节傅玄的教育思想

第六节颜之推的教育思想

第六章隋唐时期的教育

第一节隋唐的文教政策

第七章宋辽金元时期的教育

第八章明朝的教育

第九章清初至鸦片战争前的教育

第十章中国教育的近代转折

第十一章维新运动到清末新政时期的教育

第十二章民国成立初期的教育

第十三章新文化运动时期和20世纪20年代的教育第十四章国民政府时期的教育

第十五章中国共产党领导下的革命根据地教育

主要参考书目。

版权所有:专属岚儿第二部分:中国教育史第一章:西周官学制度的建立与“六艺”教育的形成第二章:私人讲学的兴起与传统教育思想的奠基第三章:儒学独尊与读经做官教育模式的形成第四章:封建国家教育体制的完备第五章:理学教育思想和学校的改革与发展 第六章:早期启蒙教育思想第七章:中国教育的近代转折第八章:近代教育体系的建立第九章:近代教育体制的变革 第十章:南京国民政府的教育建设(非重点,略) 第十一章:中国共产党领导下的教育第十二章:现代教育家的教育探索版权所有:专属岚儿第一章 西周官学制度的建立与“六艺”教育的形成1、“学在官府”√2、大学与小学、国学与乡学第一 3①内容√章②特征√版权所有:专属岚儿1、即学术和教育为官方所把持,民间无学术,无学校教育。

②“学在官府”主要表现为:其一,官师合一;其二,政教合一。

③在“学在官府”体制下,形成了从中央到地方的较为完善的学校教育体制以及以礼、乐、射、御、书、数六艺为主体的教育内容,并以“明人伦”为教育宗旨,培养治术人才。

主要为贵族子弟设立,分为小学和行、艺、仪等关于贵族以礼乐为重,天子所设大学称为辟雍,经考核选拔的优秀学生可进入国学中的大学学习。

3、六艺(1、2两点合起来回答,即六艺的名词解释)(1)内容:所谓“六艺”,是指礼、乐、射、御、书、数,这是西周时期主要的教育内容。

礼,即道德规范和礼仪;乐,类似综合艺术课;射,即射箭;御,即驾车;书,即书写文字;数,即计算,算法。

(2)特征:①既重视思想道德,也重视文化知识;②既注重传统文化,也注重实用技能;③既重视文事,也重视武备;④既要符合礼仪规范,也要求内心情感修养。

版权有:专属岚儿第二章私人讲学的兴起与传统教育思想的奠基、教育的作用①社会作用:庶、富、教—教育与社会发展②个体发展作用:性相近、习相远—教育与人的发展、教育对象:“有教无类”√、教育目标:“学而优则仕”√、教育内容:“六艺”(以“六经”为教材)★补充:教育内容特点、教学方法①因材施教√②启发诱导③学思行结合√、论道德教育√(1)内容:“仁”、“礼”(2)方法①立志乐道②克己内省③身体力行④改过迁善第、论教师、历史影响(即评价)三、孟子1√①说明人性是人类独有的,区别于动物的本质属性√此②人性是先天固有的,提出“良知、良能”说二提出③善端说2、教育的作用3、教育目的:“明人伦”章4、道德教育(1)内容:“大丈夫”的理想人格(2)方法:①持志养气;②动心忍性;③存心养性;④反求诸己5、教学思想:①深造自得;②盈科而进;③教亦多术④专心致志、历史评价四、荀子、性恶论√2、教育作用:“化性起伪”3、教育目标:培养“大儒”4、教学内容:“六经”5、教学方法:“闻见知行”、论教师√五、墨子、教育作用“素丝说”,强调环境和教育对人的影响2、教育目标:培养“兼士”3、教育内容:①科技知识;②思维训练;③政治和道德教育;④文史教育、教育方法:主动、创造、量力版权所有:专属岚儿六、《大学》√七、《中庸》八、《学记》√ 1、教育作用2、教育制度:学制与学年3、学校管理:视学与考试4、教育、教学原则 ①教学相长√②尊师重道③藏息相辅④豫、时、孙、摩⑤启发诱导√5、教学方法补充: 1、儒、墨教育的异同√ 2、外铄论版权所有:专属岚儿一、稷下学宫(名词解释/简答) (1)定义:①稷下学宫是一所由官家操办、私家主持的一种特殊形式的学校,是一所集讲学、著述、育才活动为一体,并兼有咨政、议政作用的高等学府。

稷下学宫的办学特色以及影响稷下学宫是战国时期齐国的一所著名学府,是战国时东方的文化教育中心,也是诸子百家学术争鸣的中心场所,因建于齐国都城临淄的稷门之下而得名。

官家主办,私家主持。

特色:1.学术自由。

2.教师待遇优厚。

3.学无常师。

4.在学生管理上,稷下学宫制定了历史上第一个学生守则---《弟子职》。

影响:1.稷下学宫促成了诸子百家的发展、融合、分化。

2.显示了古代知识分子的独立人格。

3.创造了一个出色的教育典范孔丘的教育实践与教育思想孔子创办私学与编订六经:孔子从“性相近,习相远”的前提出发,主张扩大教育的对象,提出有教无类的主张。

教育目标是培养贤士、君子。

教育内容:在孔子的教育体系中,包含两个部分,即道德教育和知识教育,重心在前者。

在继承西周六艺的基础上,编著六经即诗、书、礼、易、乐、春秋。

孔子的教学内容论三方面特点:1.偏重社会人事,宗教成分较少。

2.偏重文事,轻视武事。

3.轻视科技和生产劳动。

“庶富教”思想—教育与社会的发展“庶富教”思想是说教育与经济的关系。

孔子认为,要治理好一个国家,有了众多的人口,就要努力发展经济,使它富足起来,还要加强教育。

反映了孔子初步意识到教育受经济条件的制约。

“性相近,习相远”---教育与人的发展主要讲人的本性很接近,后来之所以有较大差别,是教育和学习的结果。

习相远说明教育,在人的一生中任何发展阶段都是不可缺少的,特别是早期的教育。

教育作用巨大的这一观点是正确的。

第一,人的先天素质并无差别,生来平等。

这是醉倒的天赋平等的人性论,是他有教无类的依据。

第二,他认识到人的个性差异,主要是有环境习染不同所致,是后天的结果。

教育是一种特殊的环境影响,力量更大,肯定了教育的必要性和可能性。

“有教无类”和教育对象孔子从“性相近,习相远”的前提出发,主张扩大教育的对象,提出有教无类的主张。

扩大了教育的范围。

有贵族有平民,学生水平良莠不齐,相信教育的力量可以化恶为善。

但并不是普及教育。

孔子认为下等民众不必受教育。

学而优则仕和教育目标孔子以为政在人的政治主张出发,一方面提倡礼贤下士、举贤才,要求吸收和重用社会上已有的贤能之士;另一方面致力于通过教育来培养贤士、君子。

以六艺为教育内容孔子在继承西周六艺的教育传统基础上,吸收选择了有用学科,并加以充实和改造,提出了自己关于教育内容的主张,孔子吧所收集的的文化资料加以整理,编著成六经即诗书礼易春秋。

孔子的教学方法:1.因材施教:对学生有深刻的全面的了解,准确掌握学生的特点。

柴也愚,参也鲁,师也辟。

也要注重学生年龄的特点。

2.启发诱导:充分调动学生的积极性,最大限度地激发学生的主动性和创造精神;还要注意教学时机,要“当其可”,难易度适当。

3.学思并重:而不思则罔,思而不学则殆。

4.由博返约:主要解决教学的广度和深度的矛盾,或者解决知识的广博和专一的矛盾。

孔子的道德教育孔子的道德教育是以“礼”、“仁”为核心、以“孝”为基础的。

“礼”是社会关系的基本准则、规范和礼节,“仁”是这些准则、规范和礼节所包含的基本精神。

主要有1.立志乐道2.自省自克3.身体力行4.改过迁善。

论教师1.学而不厌诲人不倦2.热爱学生,对学生无私无隐3.以身作则,身教重于言教孔子的历史影响/孔子的历史贡献第一,创立私学,实现“有教无类”的教育方针,扩大教育对象的范围,促进文化学术的下移第二,他提出教育在社会发展中的重要作用,强调重视教育第三,他提出“学而优则仕”为封建官僚的政治体制准备了条件第四,他重视古代文化的继承和整理,进行教材建设,奠定了后世儒家经典教育体系的基础第五,他总结了教育实践经验,对教育教学方法有新的创造,他的启发式教学方法、因材施教等原则等都揭示了许多教育教学规律第六,倡导尊师爱生,树立了作为一个理想教师的典型形象第七,总之孔子的教育思想为中国古代教育奠定了理论基础,是中华民族珍贵的教育遗产,产生重要的历史影响。

《学记》中的教育教学原则和方法教学原则:1、教学相长:教和学是教学过程的两个方面,教和学紧密相连,互相促进。

“是故学然后知不足,教然后知困。

知不足,然后能自反也;知困,然后能自强也。

”2、尊师重道:一方面高度评价教师的作用,提高教师的社会地位:“凡学之道,严师为难。

师严然后道尊,道尊然后民知敬学”;另一方面对教师提出严格的要求。

既要有渊博的知识又要有高尚的道德,又要熟练掌握教学理论和教学技巧。

3、藏息相辅:时教必有正业,退息必有居学。

表示正课学习和课外练习必须兼顾,相互促进。

4、豫、时、孙、摩:学记中总结的失败和成功的教训和经验。

豫就是预防,在不良发生之前,教育措施走到前头;时就是及时,善于抓住适当的时机,及时施教;孙就是顺序,就是循序渐进。

摩就是相互观摩,同学之间取长补短。

5、启发诱导:道而弗牵,强而弗抑,开而弗达。

6、长善救失,强调在道德教育中要善于克服自己的缺点,学习别人的长处。

教也者,长善而救其失者也。

教学方法:1.问答:善问者如攻坚木先其易者后其节目。

发问要注意由易到难,循序渐进,答问要注意深浅适宜,详略得当。

2.讲解:约而达,微而藏,罕譬而喻,就是要简明扼要,通俗易懂,富有启发性。

3.练习:要打好基础。

良治之子,必学为裘,良弓之子,必学为箕。

4.类比:通过类比,发展学生的思维,提高学习效率,使学生具有触类旁通的能力。

北宋三次兴学与“三舍法”1.北宋三次兴学的内容:1)第一次兴学:庆历兴学和苏湖教法。

范仲淹在宋仁宗庆历四年主持的,史称“庆历兴学”。

兴学内容主要有三:①令州县立学②改革科举考试内容③改革太学,取胡瑗的苏湖教法为太学改革的模式。

(2)第二次兴学:熙宁、元丰兴学和王安石教育改革。

王安石在宋神宗熙宁年间主持的,史称“熙宁兴学”。

其具体内容主要包括以下几个方面:①改革太学,创立“三舍法”。

②整顿地方学校。

③颁定《三经新义》,成为各类学校的必读教材,也是科举考试的内容和标准。

④设置专门学校。

三舍法名词解释:把太学分为外舍、内舍、上舍。

(3)第三次兴学:蔡京在宋徽宗崇宁年间主持的,史称“崇宁兴学”。

内容主要包括以下几个方面:①全国普遍设立地方学校。

至此,形成了遍布全国州县的学校网络,无论在数量上、规模上,还是在分布的范围上,都远远地超过了以往任何一次兴学。

②建立县、州、大学三级相联系的学制系统。

县学考生考试升州学,州学学生再根据成绩升入太学的不同舍,成绩上者升上舍,中者升下等上舍,下者升内舍,其余升外舍。

③扩建太学。

④罢科举,改由学校取士。

2.北宋三次兴学的经验和教训:(非重点)宋代三次兴学运动,跌宕起伏,延续了七八十年之久,留下了值得总结的经验和教训,便是都不同程度地将北宋的学校教育事业向前推进了一大步。

可以说,宋代的学校教育制度基本上次兴学过程中逐步建立起来的。

经验主要有:其一,北宋三次兴学,虽然前两次未能取得预期效果,而第三次兴学实施不久后北宋便灭亡了,但都不同程度上推进了学校教育制度的发展。

可以说,北宋的学校教育制度正是在三次兴学的过程中建立起来的。

因此,北宋的三次兴学运动,在中国教育发展史上具有比较重要的历史地位。

其二,三次兴学运动都比较重视地方学校的建设,重视庶族子弟的出路,重视真才实学者的任用,这不仅是对抗贵族的腐败,也是扩充教育、发展教育,企图以教育的改革,来为政治改革服务的。

可见,任何教育改革都不会是单纯的,它承负着政治的使命。

其三,三次兴学运动的主要价值,体现在缓和育才与选才的矛盾上。

确证了兴学育才的地位高于科举考试(当时考试弊端丛生也是原因)。

科举仅仅是取才形式(“指挥棒”) ,兴学育才是实在的内容,形式可以变换,但实在的内容必须坚持,既不是道理上、精神上的务虚,也不是形式上的变化调整,而是真正的建校开学,是建立造就人才的措施,更是建功立业的根本战略。

教训有:其一,三次兴学运动之所以能够发动,在于发动者的权势和地位,范仲淹、王安石、蔡京均为执政的“相”。

在中国自秦以来,建立大一统集权制,可以很有效地发布指令,可以在短期内掀动起轰轰烈烈的热潮,以贯彻某种思想和政策,达到变革社会的目的。

但它同时也很脆弱,成功和希望的可能完全取决于发动者的权位是否稳固,既没有法的依据,也没有法的保障,所以,范仲淹、王安石兴学的悲剧也是必然的。

其二,北宋三次兴学在一定程度上解决了科举与学校之间的矛盾。

但由于封建社会的政治、经济条件,这种矛盾是无法在根本上得到解决的,更由于北宋的兴学运动一直伴随着党派之争,这就注定了其失败的命运。

“朱子读书法”1.循序渐进:强调读书要有一定的次序。

2.熟读精思:读书必须多读、记住、背熟。

3.虚心涵泳:读书要有虚心的饿态度,不可穿凿附会。

4.切己体察5.著紧用力:读书要抓紧。

6.居教持志:读书做事,要收敛此心,敬以自持。

京师同文馆1862年在北京开设,是我国最早的官办新式学校。

学习外国语为主,主要培养翻译人员。

后期又开设天文、算学等学科。

后设立的天文馆具有重大意义:1.新的教育目的开始孕育。

2.打破孔孟之道、经史之学垄断教学内容的传统,将西学引入教学,正式列入课程。

3.突破了以“奉夷人为师”可耻的守旧思想。

简述同文馆:同文馆是我国官办的第一所新式学堂,它不仅有了新的办学形式,而且在其演进为综合性学校之后,增设了一系列自然科学课程,在教育史上有一定的地位。

就其性质,既有封建性,又有殖民地性,是清朝政府和外国资本主义在教育上相互结合的产物。

同文馆的教育,特别重视对学生封建道德习惯的培养。

在学校管理上,受外国列强控制。

劝学篇是张之洞的代表作,维新变法时期发表,全书24篇。

篇章表达他虽然同情变法,但更惧怕变法会危害清朝统治,所以出来劝学,希望“规时势,综本末”。

成书后受到清帝的称赞,也受西方帝国主义的欢迎,但是受到了维派人士的抨击,因为它维护皇权,维护三纲,针对高涨的变法运动,想要扑灭新生的革命热潮,可见此书的实质作用。

蔡元培的教育实践与教育思想1. 蔡元培有“五育”:军国民教育即体育;实力主义者即智育;公民道德教育即德育;世界观教育;美育。

“思想自由”;兼容并包。

2. 改革北京大学的教育实践:1)管理学生。

在开学典礼上宣明三件事:一,抱定宗旨,学生来到北京大学是为研究学问而来;二、砥砺德行,要求学生谨严品行;三、敬爱师友。

2)整顿教师队伍,聘请学识深而热心的教员入手,聘请陈独秀、胡适、李大钊等人任教。

3)改变封建腐朽学风,提倡并发起很多学术团体,本着学术自由的原则,进行学术研究,举行讲演会、辩论会、办各种刊物,允许学术参与政治活动。

4)在管理和教学体制上,参考德国的办法,实行民主办学,教授治校。

<说不考>3. 教育独立思想:教育不受政治干涉;不受宗教影响;不受党派影响。

黄培炎的职业教育思想与实践(职业教育的探索、职业教育思想体系)1. 职业教育的目的:“谋个性之发展”,“为个人谋生之准备”,“为个人服务社会之准备”;“为世界、国家增进生产力之准备”。