煤自燃的原因及倾向性预测

- 格式:docx

- 大小:1.80 MB

- 文档页数:6

煤炭自燃解析煤炭自燃是我国乃至世界煤矿及储煤场的主要自然灾害之一,煤矿或储煤场一旦发生煤炭自燃,后果将不堪设想,损失往往也是难以估量的。

下面我们先看几个煤炭自燃的案例,让大家对煤炭自燃有一个直观的了解。

一、案例简介1.连云港黄陵块煤自燃1987年6月底至7月下旬,连云港港务局进港仅3个月的黄陵块煤连续3次发生自燃。

由于控制了企业用水,民用水供应紧缺,致使无法注水灭火。

7月25日,堆存量达3.1万吨黄陵块煤的64#、74#垛位上火头达一米多高,价值约150多万美元的外贸煤面临着化为灰烬的危险,价值上千万元输煤系统受到了严重的威胁。

为了灭火,公司召开了紧急联席会议,确定筑坝蓄水,拦截排洪沟水流,报告市政府请求特殊安排供水,用推土机推避火道,防止火势蔓延,请求消防队派车拉水协助灭火等措施。

可是,在熊熊燃烧的火焰前,救火措施显得软弱无力,大量的可燃气体在垛顶燃烧,浇水推铲也无济于事,最后被迫将内销煤装船一万余吨,腾出空场,转垛翻垛才扑灭了这起大火。

这次大火前后历时29天,虽保住了3万多砘煤炭和港口机械设备,但由于部分黄陵块煤出口转内销,国家少换外汇达60万美元,港口也承担了较大的入力、物力、财力损失。

2.内蒙古锡林郭勒盟百万吨“煤山”自燃变“火焰山”2009年3月17日16时53分,内蒙古锡盟消防指挥中心接到报警:称锡林浩特市火车站西侧储煤站起火,情况紧急,请求消防官兵速来救援。

锡盟消防指挥中心迅速指派锡林浩特市消防二中队迅速出动2辆水罐车,10名消防官兵赶往火灾现场。

17时02分,当消防官兵到达火场后,发现该站为露天式储煤站,整个“煤山”已变成了“火焰山”了,此时正处于猛烈燃烧阶段,火光耀眼,消防车辆无法靠近,4级的西北风伴随着烟雾弥漫吹向东侧的火车站。

消防中队指挥员询问在场知情人得知,上午10时左右,该“煤山”下角处自燃起来,也没当回事,没想到下午随着西北风变成名副其实的“火焰山”了。

经了解,该院内堆积“煤山”总面积约10万平方米、储存有上百万吨煤炭,而煤堆与煤堆之间相连,离“煤山”不远处的东侧是火车站,北侧是中石化锡林郭勒盟油库,如火势得不到及时控制,将会造成火烧连营,吞噬整个“煤山”,殃及火车站和油库,后果不堪设想。

煤自燃的原因及倾向性预测作者:贾淑洁来源:《科技传播》2013年第10期摘要一直以来,煤自燃都是煤炭开采中比较普遍现象。

因此,许多相关人士都致力于研究煤自然原因,结合这些原因实施倾向性预测,确保露天开采的安全性。

本文就是笔者依据多年经验,探析煤自然原因以及倾向性预测。

关键词倾向性预测;煤自燃;原因中图分类号TD82 文献标识码A 文章编号 1674-6708(2013)91-0086-020 引言2012年,山西某露天选煤厂发生煤自燃,给该企业造成严重的经济损失。

事实上对于煤矿企业中的原煤场时常发生自燃现象,不仅仅给煤矿企业造成洗选困难,还会带来不必要损失。

因此,探究煤自燃原因以及倾向性预测具有现实意义。

1煤自燃原因探析事实上造成煤自然因素比较多,关系到煤堆特性、煤质特性及气象环境等影响。

具体体现在如下几个方面。

1.1 煤化的程度在低温状态下煤会发生氧化,主要取决煤炭种类。

从分析发现煤质较高煤炭,长时间储存就会发生氧化而降低了煤质,一般是不会发生自燃现象;但是煤化程度较低煤炭,比如褐煤,伴随中煤化程度减小而增加了氧化作用,极易发生自燃。

事实上煤化的程度越高其含氧量就越低,低温环境下也就极难氧化。

所以只要煤化程度加深了,煤自燃就会逐渐减低。

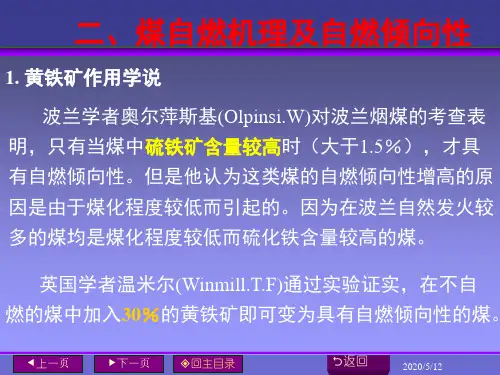

1.2 煤炭中含有大量硫铁矿煤炭中所含硫铁矿就会从地下还原态逐渐成为地上氧化态,因为空气中存在氧与水分,就能够发生化学反应:1)FeS2+3O2→FeSO4+SO2+热量;2)FeS2+2H2O+7O2→FeSO4+ 2H2SO4+热量;3)FeS2+3O2→2Fe2O3+8S+热量;4)S+O2→SO2+热量在这些反应之中都会放出热量,产生出硫酸加快了黄铁矿进一步分解。

在加快黄铁矿氧化同时也会产生出大量热量,这些热量不断聚集在煤炭上,最终达到着火点而自然。

1.3煤岩与煤质组分煤自然的倾向性主要和分子结构具有密切关系,即是煤炭分子结构单元所含的活性基团数量与种类,以及分子空间结构。

煤场煤堆自燃原因及治理措施煤在无需外火源加热,而受其自身氧化作用所产生的积蓄热引起的着火就称为煤的自燃。

煤是在常温下会发生缓慢氧化的物料,它受空气中氧的作用而被氧化产生的热量聚集在煤堆内部,而温度的升高又会加速煤的氧化,当温度升高到60℃后,煤堆温度会加速上升,若不及时采取措施,就会发生煤堆自燃。

影响煤堆自燃的因素很多,主要包括煤的性质、组堆工艺过程、气候条件等。

(1)煤的性质煤的变质程度对煤的氧化和自燃具有决定意义。

一般变质程度低的煤,其氧化自燃倾向大。

在电煤日常煤质检测项目中,一般含硫量和挥发分高的煤比较容易自燃。

煤中水分对其氧化速度也有相当大的影响,煤堆中水分蒸发生成大量汽化热,热量在煤堆较高部位出现聚积,这样就更加剧了煤的氧化和自燃。

(2)组堆的工艺过程在组堆时,煤块与煤末有偏析现象,在煤堆底部内形成大量空洞,空气可自由透入。

当煤开始氧化放热时,这些空洞给热量聚积创造了有利条件,从而也促进了煤堆温度的迅速提高,因此自燃也大多发生在这个部位。

(3)气候条件大气温度、大气压力波动、风力风向、雨雪量等因素,都会影响自燃的发生。

秋冬过渡时期是煤堆自燃高发时期,尤其是气温骤降(特别是下降10℃及以上),由于气压和风力的作用,使煤堆内外空气对流加速,容易发生自燃。

煤场的自燃重在预防,一旦发生自燃,根据不同阶段和不同程度,处理方式有所不同。

(1)当发热冒烟、自燃发生在煤堆浅层,或煤堆不大,那么可以用推土机或铲车将发热自燃的煤与主煤堆分离或推散开来,充分浇水降温、灭火。

(2)当发热冒烟、自燃发生在大煤堆深处,又无法倒堆,那么首选用推土机反复压实,窒息灭火。

而此时,浇水是不可取的,由于很难对自燃点及附近区域进行全面有效地降温,加湿煤堆反而会加速和扩大自燃。

当然,推土机无法操作的地方,或有明火产生时还是需要先浇水灭火。

(3)清场是处理自燃最有效最彻底的方法。

根据不同的煤质和季节,合理安排各块煤场清场。

取清场煤时,一旦打开发热煤堆,由于大量空气进入,很有可能会冒烟甚至发生明火,在上煤仓前必须首先灭火。

煤堆自燃原因及预防措施3篇煤堆自燃原因及预防措施篇一煤大体上由有机物和无机物组成,主要可燃元素是碳(约占65%~95%),其次是氢(约占1%~2%),并含少量氧(约占3%~5%,有时高达25%)、硫(约占10%),上述元素一起构成可燃化合物,称为煤的可燃质。

除此之外,煤中还含有一些不可燃的矿物质灰分(5%~15%,也有高达50%)和水分(一般在2%~20%之间变化),这些物质称为煤的惰性质。

煤被空气中的氧气氧化是煤自燃的根本原因。

煤中的碳、氢等元素在常温下就会发生反应,生成可燃物co、ch4及其他烷烃物质。

煤的氧化又是放热反应,如果热量不能及时散发掉,将使煤的堆积温度升高,反过来又加速煤的氧化,放出更多的可燃质和热量。

当热量聚集,温度上升到一定值时,即会引起可燃物质燃烧而自燃。

煤堆发生自燃要同时具备以下4个条件:(1)具有自燃倾向性。

煤的自燃倾向性是煤的一种自然属性,反映了煤的变质程度,水分、灰分、含硫量、粒度、孔隙度、导热性,是煤自燃的基本条件。

煤在常温下的氧化能力主要取决于挥发分的含量,挥发分含量越高,自燃倾向性越强,而且自燃时间也会相应缩短。

根据煤的氧化程度与着火点之间的关系,利用原煤样的着火点和氧化煤样的着火点的差值Δt 来推测煤的自燃倾向。

一般,原煤样着火点低,而且Δt大的煤容易自燃;Δt40℃的煤为易自燃煤;Δt20℃的煤(褐煤和长焰煤除外)是不易自燃煤。

从表1可看出,从褐煤到无烟煤,其着火点越来越高,自燃倾向性越来越弱。

(2)供氧条件。

煤堆暴露于空气中,表面与空气充分接触,而且空气通过煤块之间的间隙渗透到煤堆内部,给煤堆内部氧化创造了条件。

煤的块度越大,煤块之间的间隙越大,其供氧条件越好。

(3)氧化时间。

煤从氧化发展到自燃有一个过程,氧化时间达到自燃发火期才能自燃。

如长焰煤的自然发火期为1~3个月,气煤为4~6个月。

(4)储热条件。

煤在氧化的过程中放出热量,只有当放出的热量大于散发掉的热量时,才能使热量聚集,温度上升,达到煤的着火点就会自燃。

安全工程师:煤炭自燃预测与预报1.煤炭自燃的早期识别和预报(1)人的直接感觉1)浅部开采时,冬季在地面钻孔口或塌陷区,有时发现冒出水蒸气或冰雪融化现象。

井下两股温度不同的风流交汇处,过饱和的水蒸气凝聚也会出现雾气。

因此,在发现这种现象时,应结合具体条件分析。

2)煤从自热到自燃过程中,氧化产物中有各种碳氢化合物,所以,在井下可以闻到煤油、汽油或松节油味。

如闻到焦油气味则表明自燃已经发展到相当的程度。

3)从煤炭自热或自燃地点流出的水或空气,其温度较平常为高。

4)人有不舒适感,如头痛、闷热、精神疲乏等,这与空气中有害气体(如CO、CO2)的浓度增加有关。

由于人的感觉总带有相当大的主观性和弱敏感性,人的直接感觉不能作为识别早期煤炭自热过程的可靠方法。

(2)测定矿内空气成分的变化根据应用原理不同,预测的方法可分为气体分析法和煤炭氧化速度测定法,这是及时发现和预报煤炭自燃的主要手段。

(3)测定空气和围岩的温度测温法有时可以作为一种补充手段。

空气温度用普通温度计或电阻温度计测定。

围岩温度要在一定深度的钻孔中测定。

为掌握采空区和密闭区内自燃发展情况,可以用远距离电阻温度计测定其温度变化。

2.煤炭自燃倾向性的鉴定《煤矿安全规程》要求生产矿井将煤样送到有关单位进行煤的自燃倾向性鉴定,依据鉴定分类拟定正确的开采方法和经济有效的防火措施。

影响煤炭自燃的因素:(1)煤炭自身特性1)煤的炭化程度。

炭化程度越高,氧流离基的含量越少,其自燃倾向性越小,反之则大。

炭化程度相同的煤的自燃倾向性由大到小的顺序是褐煤、烟煤、贫煤和无烟煤。

在烟煤中又以长焰煤的自燃危险性较大。

2)煤的岩石学成分。

煤的岩石学成分有丝煤、暗煤、亮煤和镜煤。

它们具有不同的氧化性。

丝煤在常温下吸氧能力特别强,煤中含丝煤越多,自燃倾向越大。

相反,含暗煤多的煤,一般是不易自燃的。

3)煤的水分。

煤层的自燃危险性往往和煤的湿润程度,甚至空气中的相对湿度有关。

煤孔隙内水分的存在,将降低煤吸附氧气的能力,减小煤的自燃性倾向。

煤炭自燃解析煤炭自燃是我国乃至世界煤矿及储煤场的主要自然灾害之一,煤矿或储煤场一旦发生煤炭自燃,后果将不堪设想,损失往往也是难以估量的。

下面我们先看几个煤炭自燃的案例,让大家对煤炭自燃有一个直观的了解。

一、案例简介1.连云港黄陵块煤自燃1987年6月底至7月下旬,连云港港务局进港仅3个月的黄陵块煤连续3次发生自燃。

由于控制了企业用水,民用水供应紧缺,致使无法注水灭火。

7月25日,堆存量达3.1万吨黄陵块煤的64#、74#垛位上火头达一米多高,价值约150多万美元的外贸煤面临着化为灰烬的危险,价值上千万元输煤系统受到了严重的威胁。

为了灭火,公司召开了紧急联席会议,确定筑坝蓄水,拦截排洪沟水流,报告市政府请求特殊安排供水,用推土机推避火道,防止火势蔓延,请求消防队派车拉水协助灭火等措施。

可是,在熊熊燃烧的火焰前,救火措施显得软弱无力,大量的可燃气体在垛顶燃烧,浇水推铲也无济于事,最后被迫将内销煤装船一万余吨,腾出空场,转垛翻垛才扑灭了这起大火。

这次大火前后历时29天,虽保住了3万多砘煤炭和港口机械设备,但由于部分黄陵块煤出口转内销,国家少换外汇达60万美元,港口也承担了较大的入力、物力、财力损失。

2.内蒙古锡林郭勒盟百万吨“煤山”自燃变“火焰山”2009年3月17日16时53分,内蒙古锡盟消防指挥中心接到报警:称锡林浩特市火车站西侧储煤站起火,情况紧急,请求消防官兵速来救援。

锡盟消防指挥中心迅速指派锡林浩特市消防二中队迅速出动2辆水罐车,10名消防官兵赶往火灾现场。

17时02分,当消防官兵到达火场后,发现该站为露天式储煤站,整个“煤山”已变成了“火焰山”了,此时正处于猛烈燃烧阶段,火光耀眼,消防车辆无法靠近,4级的西北风伴随着烟雾弥漫吹向东侧的火车站。

消防中队指挥员询问在场知情人得知,上午10时左右,该“煤山”下角处自燃起来,也没当回事,没想到下午随着西北风变成名副其实的“火焰山”了。

经了解,该院内堆积“煤山”总面积约10万平方米、储存有上百万吨煤炭,而煤堆与煤堆之间相连,离“煤山”不远处的东侧是火车站,北侧是中石化锡林郭勒盟油库,如火势得不到及时控制,将会造成火烧连营,吞噬整个“煤山”,殃及火车站和油库,后果不堪设想。

煤层自然发火的原因是什么?在成煤过程中,由于部分煤层变质不充分,该类煤层的燃点较低。

回采过程中,煤炭的自身结构会发生一定转化,同时释放热量并在煤层中积聚,当积聚的热量达到一定程度,超过煤层的燃点时,煤层就会出现自燃现象。

煤层自燃其他原因(1)煤层自燃内因。

煤本身的特性决定了煤层自燃的可能性。

煤是由原始植物演化而来的,植物被埋藏在地下,在地质作用下,经过一系列的物理、化学变化最终形成煤体。

在演化过程中,煤层内会夹杂一定量的可燃气体,采动过程中,可燃性气体与氧气接触越充分,煤层发生自燃的可能性就越大。

(2)开采影响。

回采会在采空区遗留一部分浮煤,相关统计结果表明,采空区浮煤是造成煤层自燃的主要原因,采空区内积累的浮煤越多,发生自燃的可能性越大。

(3)采空区密闭不严。

工作面回采结束后,采空区密闭达不到要求,存在采空区漏风现象,隔离煤柱的尺寸不合理,加快采空区内空气流动速度,最终造成煤层自燃。

(4)防火措施不足。

部分矿井为了追求经济效益,忽视安全防护工作,没有充分认识到防火的重要性,导致煤层出现自燃。

为预防煤炭自燃,可以向有自燃倾向的煤层中注入徐州吉安研发的普瑞特防灭火材料。

普瑞特防灭火材料集凝胶、黄泥灌浆、三相泡沫、氮气和阻化剂的防灭火优点于一体,特别是继承了泡沫的扩散性能和凝胶良好的固水特性。

一方面,水浆生成泡沫之后,缓慢形成凝胶,能把大量的水固结在凝胶体内,避免了浆液中大量水流失或者溃浆的缺点,大幅度提高了浆水在采空区里的滞留率;另一方面,形成的凝胶能以泡沫为载体对采空区的高、中、低位火源或浮煤大范围全方位的覆盖,且能固结90%以上水分并形成凝胶层,防火时能持久保持煤体湿润并隔绝氧气,灭火时能长久地吸热降温,防止火区复燃。

煤矿企业在井下生产过程中,常会出现煤层自燃的现象,造成大量煤炭资源的浪费。

各矿井应根据实际情况,选择适合自身的防灭火技术,以避免生产过程中煤层自燃情况的出现。

煤自燃的原因及倾向性预测

石宪奎

【期刊名称】《煤炭加工与综合利用》

【年(卷),期】2002(000)001

【摘要】分析了暴露在空气中的煤发生自燃的影响因素,如硫铁矿含量、煤质及煤岩组分、环境温度、煤炭粒度等,介绍了煤自燃倾向性的三种预测方法。

【总页数】3页(P41-43)

【作者】石宪奎

【作者单位】中国矿业大学北京研究生院,化工与环境工程系,北京,100083;黑龙江科技学院,资源与环境工程系,黑龙江,鸡西,158105

【正文语种】中文

【中图分类】TD751

【相关文献】

1.煤自燃的原因及倾向性预测 [J], 贾淑洁

2.基于煤自燃倾向性的绝热氧化时间预测方法研究 [J], 底翠翠;辛海会;李金帅

3.煤自燃倾向性色谱法实验研究及改进 [J], 李康

4.基于BP神经网络的煤自燃倾向性预测——以唐山矿及荆各庄矿为例 [J], 王福生;张志明;董宪伟

5.物化结构对胜利褐煤自燃倾向性的影响 [J], 高琳;莫琼;廖俊杰;常丽萍;鲍卫仁因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

露天矿煤炭自燃的原因及防治

煤层自燃是指在没有外来热源的情况下,由于煤自身氧化积热,使煤的温度升高而发生的燃烧现象。

露天煤矿具有自燃倾向性的大量煤炭,长期暴露在空气中,由于外界环境风化及开采震动,造成煤体破碎松动,外界含氧空气渗入煤体之中发生煤氧复合作用,煤氧化学反应可以释放热量,由于煤体体积较大,热量被积聚起来,积聚的热量反过来加热煤体,使煤体与空气之间的氧化反应更加剧烈,煤体温度不断上升,当达到煤的着火温度时(300-350°),导致煤体自燃发生。

露天煤矿煤层自燃时采取的灭火方法

1.水消法,一是用水浇灌,推土机封填,形成泥浆起到防火灭火作用;二是往采煤工作面火区上方用高压水浇灌,起到冷却降温隔氧灭火作用。

2.强行采出,用电铲或前装机强行挖除着火煤层,使其在大气环境中自然冷却,排弃至排土区,再用推土机推至排土台阶下,用土岩覆盖。

3.阻化剂灭火,采用粉煤灰、黄土、促凝剂、阻化剂,制成阻化泥浆,用大型泥浆喷洒设备喷洒在煤层表面,对煤层起到封闭和阻化作用。

4.钻孔注浆,沿着着火煤层走向,进行钻孔,探测煤层内部温度,采用小水量,逐渐渗透,降低煤温度,达到彻底灭火目的。

今天。

煤自燃趋势煤自燃是指煤在无外界驱使下自行燃烧的现象。

它是由于煤中的可燃物质在缺乏氧气的环境下发生氧化反应,产生大量热量,进而引发自燃现象。

煤自燃趋势在近年来呈现出不容忽视的增长态势。

首先,煤自燃事故频繁发生。

由于煤的自燃具有突然性和难以控制性,一旦发生自燃,会引发火灾和煤矿事故,威胁到人身安全和财产安全。

据统计,我国每年因煤自燃事故而导致的人员伤亡和煤矿损失严重。

其次,煤自燃对环境造成污染。

煤的自燃会释放出大量的有害气体和烟尘,不仅严重影响大气质量,还会影响土壤和水质,威胁到人类的健康和生存环境。

造成煤自燃趋势增加的主要原因有以下几个方面。

首先,煤质恶化。

随着煤炭资源的开采和利用,低品位煤和贫煤的比例逐渐增加,煤的水分、挥发分等可燃成分含量增加,使得煤的自燃性增强。

其次,煤矿采掘方式不当。

一些煤矿为了提高采煤效率和降低生产成本,采用了不规范、粗放的开采方式,导致煤体受损、风流强度不均匀,易引发自燃。

再者,煤矿管理不严格。

一些煤矿在安全、消防等方面的管理不到位,无人值守、监测设备不完备等问题,使煤矿火灾和自燃事故的发生率增加。

最后,气候变化。

全球气候变暖使得煤自燃的可能性增加。

气候变暖会导致煤矿内部的温度升高,进而促使煤的自燃过程加快。

针对煤自燃的趋势增加,我们应采取一系列的措施进行预防和控制。

首先,加强煤的质量管理。

对煤炭的开采、加工、存储和运输过程中,严格控制煤的温度、湿度和氧气浓度等参数,减少煤的自燃可能性。

其次,改进煤矿采掘方法。

采用现代化的采煤机械和先进的采掘技术,提高煤矿的采掘效率和煤体的稳定性,降低自燃的风险。

再者,加强煤矿安全管理。

严格执行矿山安全规程,加强煤矿的监测和报警系统,确保及时掌握自燃的迹象,及时采取灭火和疏散措施,保障矿工的人身安全。

最后,加强环境监测和治理。

加强对煤矿燃烧过程中产生的有害气体和烟尘的监测和排放控制,减少对环境的污染。

煤自燃趋势的增长对我们的生产生活和环境造成了重大的危害。

煤堆自燃原因分析与防治措施汇报人:2023-11-21CATALOGUE目录•煤堆自燃现象概述•煤堆自燃原因分析•煤堆自燃的防治措施•未来展望与持续改进措施煤堆自燃现象概述01•定义描述:煤堆自燃是指煤堆在无外部火源的情况下,由于内部自热或受到外部因素影响而自发燃烧的现象。

煤堆自燃会产生大量的有害气体和烟尘,对环境和大气造成严重污染。

环境污染资源浪费安全隐患自燃导致煤炭燃烧损失,直接造成资源的浪费。

煤堆自燃可能引发火灾,对周边设备和人员安全带来威胁。

030201某煤矿堆场由于管理不善,煤堆发生自燃,火势迅速蔓延,造成巨大经济损失。

案例一某电厂煤堆存放时间过长,内部自热引发自燃,严重影响电厂正常运行。

案例二一港口煤炭堆场由于气候条件及不当堆放方式,导致煤堆自燃,火灾持续多日,造成严重环境污染。

案例三煤堆自燃的典型案例煤堆自燃原因分析02煤中含有一定量的硫分、挥发分等易燃物质,当煤堆存放时间过长,这些物质与氧气发生反应,产生热量,可能导致自燃。

煤的自燃倾向性当煤的水分含量过高时,煤堆内部的热量不易散发,易造成温度升高,从而引发自燃。

水分含量粒度越小的煤,比表面积越大,与空气接触充分,容易发生氧化反应,导致自燃。

煤的粒度环境温度高温环境下,煤堆内部热量积累加速,易引发自燃。

煤堆与空气接触充分,氧气供应充足,促进了煤的氧化反应。

煤堆的堆积方式影响空气流通和热量散发,如堆积过于紧密,可能导致热量积累引发自燃。

降低煤堆的存放时间、控制煤的水分含量、减小煤的粒度、降低环境温度、限制氧气供应、改善煤堆的堆积方式等。

通过这些措施,可有效降低煤堆自燃的风险。

氧气供应堆积方式为防治煤堆自燃,可采取以下措施煤堆自燃的防治措03施氧化抑制剂的使用在煤堆表面喷洒氧化抑制剂,可以有效抑制煤的自燃。

煤堆压实通过压实煤堆,减少煤与氧气的接触面积,降低自燃风险。

控制煤堆温度和湿度通过定期监测煤堆温度和湿度,并进行合理调节,以防止煤的自热和自燃。

煤炭自燃火灾分析及采取的安全措施煤层自燃火灾是指在有自燃倾向的煤层内,在适宜的供氧储热条件下而氧化发热、升温,当温度超过其着火点时而发生的燃烧现象。

煤自燃火灾的形成必须具备三个基本条件:具有自燃倾向的煤呈破裂状态堆积存在;透空气供氧维持煤的氧化过程不间断地发展;在氧化过程中生成的氧化热量大量蓄积,难以及时放散。

1.决定煤自燃倾向性的因素(1)煤的炭化变质程度。

煤的炭化程序越高,其自燃倾向性越小;褐煤矿井自燃发火次数低于烟煤矿井;烟煤矿井中长焰煤和气煤自燃危险性大,而贫煤则较小。

(2)煤中水分。

一定含量的水分有利于煤的自燃(小于4%),而湿度过大(小于4%),则会抑制煤的自燃。

(3)煤岩成分。

煤岩成分中,含丝煤越多,自燃倾向越大,因为具有纤维构造而表面吸附能力又高的丝煤在常温下吸氧能力特别强。

(4)煤中含硫量。

在同牌号煤中,含硫化物越多,越易自燃。

因为煤中所含黄铁矿在低温氧化时生成硫酸铁和硫酸亚铁,使煤体膨胀而变松软,增大了氧化表面积;黄铁矿氧化热也促进煤的自燃。

(5)煤的粒度、孔隙度、瓦斯含量及导热能力也是影响自燃倾向的因素。

2.影响煤自燃的地质、采矿因素(1)煤层厚度。

据统计,80%的自燃火灾是发生在原煤层开采中。

厚煤层容易发火的原因,一是难于全部采出,遗留大量浮煤和残柱;二是采区回采时间过长,大大超过煤层的自燃发火期。

(2)煤层倾角。

煤层倾斜越大,自燃危险性越大,急倾斜煤层发火次数多。

(3)地质构造。

在断层、褶曲、破碎带、岩浆入侵地区,其自燃火灾频繁。

这是因为煤体碎裂吸氧条件好,氧化性能高所致。

(4)开拓采煤条件。

用石门、岩石大巷开拓,切割煤层较少,煤柱也留得少.自燃发火的危险性小;使用回收率高的采煤方法,采空区残煤少,也不易发火。

回采速度慢,拖的时间长,地压增大、氧化面积大,时间长于自燃发火期,很容易产生自燃火灾。

(5)通风条件。

漏风大不仅有效风量低,而且向采空区、煤柱区渗漏供氧,促进了煤的自燃发火。

煤炭自燃的条件是:(1)煤具有自燃倾向性且呈破碎状态堆积自燃倾向性很小的煤与氧气的结合能力差,氧化放热量小,氧化过程进展缓慢,一般很难发生自燃。

比如,褐煤自燃倾向性通常比烟煤、无烟煤大,因此比较容易发生自燃。

另外,对于完整的煤层和大块堆积的遗煤来说,它们的表面可以与空气接触,内部接触到空气较少,这样就没有充足的氧气参与煤的氧化反应;另外由于热量的大量散失,导致温度无法积聚,因此很难出现煤自燃的显现。

通过实验观察发现,当具有自燃倾向性煤在受压破碎且堆积到一定厚度时,煤才有可能自燃。

一般认为浮煤粒度在1mm左右时最易自燃,浮煤自燃的临界堆积厚度为0.4m。

(2)连续的通风供氧条件氧气的存在给煤体自燃创造了条件,当含氧量较高的风流持续流过煤体表面及内部发育的裂隙时,才可以保证煤氧化过程的持续进行,当温度达到煤的燃点,最终发生煤自燃的现象。

风流中的含氧量对煤自燃过程的影响一般可以分为以下几点:①当氧气的浓度低于5%时,氧气的不足无法使煤体自燃。

②当氧气的浓度大于5%而小于15%时,满足了热量积聚的条件,煤将可能从缓慢氧化阶段逐步反应到自燃;③当氧气浓度大于15%时,由于存在严重的漏风情况,煤氧化产生的热量会被风流带走,无法实现热量积聚条件,因此也较难发生煤自燃。

此外,只有在通风供氧条件持续且稳定的情况下,煤氧化自燃的过程才能够持续的进行并最终可能造成煤自燃灾害,短时间非连续的通风供氧条件下不会引起煤自燃。

(3)热量易于积聚煤在氧化过程中会产生大量热量,同时由于外部环境的影响,氧化产生的热量会有一定量的消耗。

因此只有在热量积聚的环境中,煤体才会产生明显的升温现象,才会导致煤的自燃。

煤氧化产生的热量能否积聚主要取决于流经煤体风流速度的大小。

当速度过小时,风流中的含氧量较低,煤体不易氧化产热;当风速过大时,风:流会带走一部分氧化产生的热量,无法使热量积聚。

因此风流在一定范围内,才具备使热量积聚的条件,一般认为风速为0.1m/min~0.24m/min时,煤最容易自燃。

煤层自燃研究报告1. 研究背景煤层自燃是一种常见但危险的现象,它可以导致煤矿火灾和大气环境污染。

煤层自燃的发生是由于煤中的有机质在适当的条件下氧化反应而产生的热量无法有效散发而引发的。

了解煤层自燃的机理和预测方法对于煤矿安全和环境保护至关重要。

本报告对煤层自燃的机理、预测和应对措施进行了深入研究。

2. 煤层自燃的机理煤层自燃的机理主要涉及煤的组成、氧化反应和热量传导等多个方面。

首先,煤中的有机质是煤层自燃的主要原因,有机质通过氧化反应产生热量。

其次,氧化反应需要一定的温度和氧气供应,煤层中的孔隙结构和温度是影响自燃的关键因素。

最后,煤层自燃的过程中,产生的热量需要通过热量传导释放,煤的热导率和热扩散系数对煤层自燃的发生和发展起着重要作用。

3. 煤层自燃的预测方法为了预测煤层自燃的发生,许多预测方法已被开发和应用。

其中一种常用的方法是通过监测煤矿内部的气体组成和温度来预测煤层自燃的可能性。

这些监测数据可以通过传感器和无线通信技术实时传输到监测中心,以便及时采取措施防止火灾的发生。

另一种常用的方法是使用温度计算模型来模拟煤层内部的温度分布,进而预测煤层自燃的可能区域。

4. 煤层自燃的应对措施针对煤层自燃的风险,采取一系列应对措施是必要的。

首先,加强煤矿的通风系统,保证煤层中的氧气供应充足,并及时排除产生的有害气体。

其次,采用控制措施,如封闭可燃气体的泄漏源、提高矿井的密闭性,防止火焰的蔓延。

另外,开展煤层自燃监测和预警工作,及时发现和处理煤层自燃的迹象,防止火灾事故的发生。

5. 结论煤层自燃是一种常见但危险的现象,了解煤层自燃的机理和预测方法对于煤矿安全和环境保护至关重要。

本报告深入研究了煤层自燃的机理、预测和应对措施。

建议进一步加强对煤层自燃的研究,并加强煤矿的安全措施和环境保护工作,以防止火灾事故的发生,保护矿工的生命安全和环境的可持续发展。

以上是煤层自燃研究报告的概要,对于详细的内容和数据分析,请参阅完整报告。

煤矿煤层自然发火原因分析及防治措施摘要:煤矿企业是促进我国经济发展的主要企业之一,也是人们生活中不可缺少的一项重要能源。

目前,随着煤层自燃发火事故的不断发生,不仅给企业效益带来了影响,而且对企业员工的人身安全也造成了一定程度的威胁。

本文主要对矿井煤炭自然发火的因素和防治自燃的技术措施进行了阐述,以供参考。

关键词:煤矿煤层;自燃发火;防治措施火灾是威胁煤矿安全生产的主要灾害之一,其中煤炭自然发火引起的矿井火灾占总发火次数的90% ~ 94%。

我国大中型煤矿生产企业自然发火矿井占56%,有自然发火危险煤层占累计可采煤层数的60%。

每年自燃形成的火灾高达400 次,煤自燃氧化形成火灾隐患近4 000 次。

煤层自燃主要是指暴露在空气中的煤,在经历氧化放热之后温度逐渐升高,随着温度的不断升高,温度升高的速度也会越来越快,当达到着火点(300-500℃)的时候,煤层自身就会燃烧,这种现象就是煤层自燃。

为了能够将煤层自燃现象有效防治,企业工作人员首先应该对煤层自燃发火规律进行充分掌握,并且要了解引起煤层自燃发火的因素,只有这样,才能够实现对煤层自燃的有效防治。

1.矿井煤炭自然发火的因素1.1煤具有自燃倾向性且呈破碎状态堆积至一定厚度当具有自然发火倾向性较大的煤遭受到挤压而破碎并沉积到一定厚度的时候,煤便有可能自然发火,而堆积地比较薄的一些浮煤因为产生的热量比较少而且蓄积的热量条件差,所以很难发生自然发火的现象。

针对煤的破碎程度与煤自燃之间的关系,国内外有了一定的研究成果,一般情况下,浮煤积攒到1 毫米左右的时候最容易引起自燃;其中在浮煤堆积的厚度方面,前苏联的一个学者曾经也提出过浮煤自燃的临界,他指出浮煤堆积的厚度达到40 厘米的时候,最容易引起自燃。

但是在实际上,浮煤自燃的临界厚度并不是一个确定的值,它根据煤自身的特性、煤体温度以及漏风强度的不同而有所差异,所以应该依据煤矿现场的实际状况确定浮煤自燃的堆积厚度。

煤自燃的原因及倾向性

预测

Hessen was revised in January 2021

煤自燃的原因及倾向性预测

作者:贾淑洁

来源:《科技传播》2013年第10期

摘要一直以来,煤自燃都是煤炭开采中比较普遍现象。

因此,许多相关人士都致力于研究煤自然原因,结合这些原因实施倾向性预测,确保露天开采的安全性。

本文就是笔者依据多年经验,探析煤自然原因以及倾向性预测。

关键词倾向性预测;煤自燃;原因

中图分类号TD82 文献标识码A 文章编号 1674-6708(2013)91-0086-02

0 引言

2012年,山西某露天选煤厂发生煤自燃,给该企业造成严重的经济损失。

事实上对于煤矿企业中的原煤场时常发生自燃现象,不仅仅给煤矿企业造成洗选困难,还会带来不必要损失。

因此,探究煤自燃原因以及倾向性预测具有现实意义。

1煤自燃原因探析

事实上造成煤自然因素比较多,关系到煤堆特性、煤质特性及气象环境等影响。

具体体现在如下几个方面。

1.1 煤化的程度

在低温状态下煤会发生氧化,主要取决煤炭种类。

从分析发现煤质较高煤炭,长时间储存就会发生氧化而降低了煤质,一般是不会发生自燃现象;但是煤化程度较低煤炭,比如褐

煤,伴随中煤化程度减小而增加了氧化作用,极易发生自燃。

事实上煤化的程度越高其含氧量就越低,低温环境下也就极难氧化。

所以只要煤化程度加深了,煤自燃就会逐渐减低。

1.2 煤炭中含有大量硫铁矿

煤炭中所含硫铁矿就会从地下还原态逐渐成为地上氧化态,因为空气中存在氧与水分,就能够发生化学反应:

1)FeS2+3O2→FeSO4+SO2+热量;

2)FeS2+2H2O+7O2→FeSO4+ 2H2SO4+热量;

3)FeS2+3O2→2Fe2O3+8S+热量;4)S+O2→SO2+热量

在这些反应之中都会放出热量,产生出硫酸加快了黄铁矿进一步分解。

在加快黄铁矿氧化同时也会产生出大量热量,这些热量不断聚集在煤炭上,最终达到着火点而自然。

1.3煤岩与煤质组分

煤自然的倾向性主要和分子结构具有密切关系,即是煤炭分子结构单元所含的活性基团数量与种类,以及分子空间结构。

处于低温氧化时,分子结构中的芳香环构成的结构单元侧链就被氧化,包含了亚甲基、甲基、羟基与芳香醚氧键等,尤其是醚氧键氧化的速度最快,甲基或者亚甲基次之。

残殖煤、腐泥煤与腐殖煤中,尤其是腐殖煤很容易进行风化与自燃,特别是褐煤最严重,伴随着煤化逐渐升高,也就提升了腐殖煤着火点,自燃和风华趋势降低。

在实验之时因方法与样品存在差异,各种煤炭的自燃倾向性不同,研究发现:煤岩各个显微组分氧化活性的顺序是:镜质组 > 壳质组 > 丝质组,但是丝质组内表面

比较大,在低温环境下吸附氧能力比较强,所含FeS2发生氧化之时会散发出大量热量,故此有丝碳积累地方,就会造成温度升高,极大促进了煤炭自身氧化。

1.4环境温度因素

如果储存着大量煤炭极可能引发自然。

事实上煤炭内部和表面温度存在一个逆向变化过程,也就是环境稳定和煤堆表面温度成正比关系,但是却和煤堆内部稳定成反比关系。

白天环境温度升高时,煤炭体表面因吸热而不断升高温度,加之煤炭具有不良导热性,这些温度极难传递到内部,可煤体中水分却是良好导热介质,一旦受热升高了温度,一部分水分就会蒸发吸收内部的热量,导致发生放热降温,属于动态过程。

水分一散失必然增大煤体的空隙度,更容易传递热量。

此时外界环境降温之时,就降低了水分的蒸发量,煤体内部就进行缓慢氧化而升高温度,最终达到相对稳定状态。

这种交替动态过程必然增加煤体内部的孔隙,加大了气体的流通和煤炭氧化反应,进而造成煤堆自燃自热。

2 煤自燃倾向性预测

从煤自燃原因来看,造成煤自燃因素比较多,就必须要针对这些因素进行倾向性预测,尽可能将煤自燃降到极限。

2.1早期识别与预报

平直觉进行感知:

其一开采浅部时,冬天在钻孔口或者坍陷区时常冒出一些水蒸气或者冰雪融化现象。

这是井下有两股温度不一样的风交汇,因过饱和造成水蒸气凝聚而产生雾气,一旦发生这种现象就要具体情况具体分析;

其二如井下能够闻出汽油、煤油或者松节油味,一旦闻到了焦油气味说明自燃达到了一定程度;

其三煤炭自燃或者自热地点流出空气或者水,温度都比平常高了;

其四人感觉到不舒适感觉,比如闷热、头痛及精神贫乏等等,这些都是因空气之中有害气体浓度加重了。

2)其他测量方法

人感觉上总是带有极大主观性与弱敏感性,因此仅仅依靠人直觉并不能够完全识别煤炭自热的过程,还必须要采用其他可靠方法。

首先是对旷内空气成分进行测定,依据测定原理差别预测方法有煤炭氧化速度测定法与分析气体法。

其次是测定围岩和空气中温度,其实测温法属于一种补充手段,测量空气温度使用普通的温度计或者电阻温度计即可,而测围岩温度就需要钻到一定深度测定。

2.2倾向性预测法

自燃倾向测试法

这种方法主要是以煤炭氧化性作为指导思想,严密考察煤炭吸附氧以及消耗量,进而评估煤炭自燃发火期,比较常见方法就是化学试剂法与吸氧法这两种预测方法。

化学试剂法主要是针对人因素而加剧了煤炭氧化速度,在煤炭着火点的温度数据基础上去推算出煤炭自燃发火期。

这种方法有下面几种:

而吸氧法主要在某温度下每1g干煤,干煤吸氧量划分出煤炭自燃的发火期,主要有两种情况:

2)预测煤堆内部的温度

从一些研究中发现,媒体内的稳定θ随着时间t依照幂的指数规律进行变化,也就是有:θ=39.82477×1.003436t×e-0.009134d。

该式子中的t表示时间,而h,d表示测点和热源之间的间距。

通过这个式子就能够预测出媒体中不同点温度变化情况,对煤炭自燃倾向性预测具有真正实用价值。

3结论

总之,影响煤自燃因素比较复杂,相应煤炭企业必须要高度重视自燃原因,进而在原因基础上采取可行的倾向性预测方法,将煤自燃降到极限。

参考文献

[1]牛会永,张辛亥.煤的自燃机理及防治技术分类研究[J].工业安全与环境,2010(10):45-48.

[2]邓军,徐精彩,陈晓坤.煤自燃机理及预测理论研究进展[J].辽宁工程技术大学学报,2008,22(4):455-459.

[3]陈文敏,刘淑云.煤质及化验知识问答[M].北京:化学工业出版社,2008.。