第15章-岩石圈板块构造理论分解

- 格式:ppt

- 大小:4.31 MB

- 文档页数:55

地球岩石圈板块构造及其划分(8)胡经国二、岩石圈、软流圈与板块边界㈠、岩石圈与软流圈1、岩石圈与软流圈概述1926年,地质学家古登堡提出,在地下100千米、200千米深处存在较软低速层。

20世纪50、60年代,证实地幔低速层的存在。

在地幔低速层,高频横波强烈衰减,表明这里物质较热、较轻、较软,具有一定的塑性,这就是所谓的软流圈或软流圈的上部。

软流圈以上的地球表层,称为岩石圈。

在地球内部,温度、压力随深度增大而增高。

在地球上层温度增高快,在一个合适的深度,形成了塑性的软流圈。

再往下,压力的增高效应超过了温度的增高效应,以下的地幔重新变得十分刚硬。

地震横波能通过地幔。

软流圈也是固体。

在长时间(数万年、数十万年或更长)压力作用下,软流圈物质可以发生缓慢蠕动,表现出某种流体状态。

2、岩石圈⑴、岩石圈的范围岩石圈包括刚性地壳和由橄榄岩组成的部分上地幔。

莫霍面仅仅是地壳与地幔的化学成分的界面,它位于岩石圈内。

⑵、大陆岩石圈和大洋岩石圈的差异大陆岩石圈和大洋岩石圈的物理性质和厚度存在差异。

①、厚度差异及其原因大陆岩石圈厚度大,约为150~180公里左右,在古老地盾之下可厚达200公里。

大洋岩石圈厚度一般为60~80公里。

在大洋中脊下面,由于软流圈物质上升,因而其洋底岩石圈厚度不过数公里。

大洋岩石圈的厚度通常随地壳年龄增大而增大。

岩石圈厚度与地温梯度有关。

高热流地区岩石圈厚度小;低热流地区岩石圈厚度大。

在高热流的洋中脊轴部,热的软流圈物质向上涌升,形成低密度的“异常地幔”。

灸热的局部熔融的异常地幔一直上升到地壳底部。

洋中脊轴部岩石圈厚度不到10公里。

自洋中脊向两侧,热流值逐渐降低,岩石圈厚度随之增大。

大洋岩石圈平均厚度为50~60公里。

最老洋底的岩石圈厚度接近100公里。

②、对流的地幔推动岩石圈底部地幔对流发生在软流圈中。

对流的地幔推动岩石圈底部而不是地壳底部。

3、软流圈⑴、软流圈及其特性地球内部存在着一个可塑的、缓慢流动的软流圈。

岩石圈运动与板块构造岩石圈运动是地球表面巨大岩石板块的相对运动,它是地球内部能量释放的结果,同时也是地球上各种地质现象的根本原因。

在地球历史长河中,岩石圈运动对地壳构造和地理现象产生了广泛而深远的影响。

本文将以板块构造理论为基础,探讨岩石圈运动的机制以及其在地球演化中的重要作用。

一、板块构造理论的提出板块构造理论是20世纪60年代提出的一种有关地球地壳的构造和演化的学说。

它根据地球表面的地震、地热、地形和地磁等资料,将地球表面划分为数十个大大小小的板块,并通过这些板块的相对运动解释了地球上的地震、火山活动以及地质构造和地貌特征的分布。

板块构造理论为理解和解释地球上各种地质现象提供了有力的框架。

二、岩石圈运动的机制岩石圈运动是由地球内部的构造活动引起的。

地球内部存在着大量的热能,这些热能来源于地球形成时的内部熔融过程以及地球核心的高温。

当地球内部的热能不断积累时,岩石圈就会发生运动,主要表现为板块构造的活跃变化。

岩石圈的运动主要是由地震和地壳运动引起的。

地震是地球内部能量释放的一种形式,它是由于板块之间的相对运动导致的地下岩石断裂和滑动。

地壳运动是地震和地震以外的地质变动的总称,它包括地震引起的地表变形、火山喷发、地表隆起和沉降等。

三、岩石圈运动对地球演化的影响岩石圈运动是地球演化的基本驱动力之一,它通过地震、地壳运动和板块边界的相互作用,对地球构造、地质现象和地表形态产生了深远的影响。

首先,岩石圈运动是地震和火山活动的根本原因。

当板块发生相对运动时,板块之间的断裂和滑动将导致地震的发生。

地震的频繁活动不仅对人类造成了巨大的伤害,也为地球演化提供了重要的证据和研究对象。

此外,板块之间的俯冲和拆分还会导致岩浆上涌,引发火山活动,形成火山山脉和火山岛。

其次,岩石圈运动对地质构造和地貌特征的形成具有显著的影响。

板块之间的相互作用导致了地表的隆起和沉降,形成了山脉、高原、盆地和海沟等地质构造。

同时,板块边界的摩擦和碰撞还会引发地壳的弯曲和挤压,形成褶皱山脉和断层。

地球岩石圈板块构造及其划分(2)胡经国第二节地质构造一、地质构造概述岩层产状是指岩层产出的空间状态或空间方位。

岩层的三种基本产状是水平(岩层)、倾斜(岩层)、直立(岩层)。

表征岩层产状的三要素——岩层的产状要素是岩层的走向、倾向和倾角地壳表层的岩层因受力而发生变形。

其中一部分变形以永久变形的形式保存下来。

其中,成层岩石(岩层)遭受挤压力作用而形成的连续的波状弯曲称为褶皱或褶皱构造,褶皱中的一个弯曲称为褶曲。

岩层(体)因受力其连续性遭到破坏而发生断裂,并且沿断裂面发生明显相对位移而形成的构造形态称为断层或断裂构造;断裂岩层(体)沿断裂面没有发生明显相对位移的断裂构造称为节理(裂隙)。

二、褶皱构造1、褶皱构造的概念褶皱构造,简称褶皱,是指成层岩石(岩层)遭受挤压力作用而形成的连续的波状弯曲。

褶皱中的一个弯曲称为褶曲。

褶皱构造是地壳-岩石圈构造运动的产物。

通过对褶皱构造的变形程度、伴生断裂及空间分布等的研究,可以计算模拟褶皱构造形成时的地壳-岩石圈运动形式和构造应力场。

2、褶曲基本类型:背斜和向斜当确定背斜和向斜时,并不取决于地形形态是向上还是向下弯曲,而主要决定于地层的产状和岩层的新老关系。

岩层向上拱起,核部地层时代老、两翼地层时代新,这种褶曲称为背斜。

岩层向下挠曲,核部地层时代新、两翼地层时代老,这种褶曲称为向斜。

3、褶曲要素褶曲要素是指表征褶曲的组成结构以及空间形态和方位等的要素。

褶曲要素包括:核(部)、翼(部)、顶角、翼(间)角、转折端、枢纽、轴面、轴(线)、轴迹、脊(线)、槽(线)。

(插图来源:网络)⑴、核(部)核(部)是指褶曲中心部位的岩层。

背斜的核是最老的岩层,向斜的核是最新的岩层。

⑵、翼(部)翼(部)是指褶曲核部两侧的岩层。

相邻的背斜和向斜共用一个翼。

⑶、顶角顶角是指褶曲两翼的交角。

⑷、翼间角翼间角是指褶曲横剖面上两翼同一层面拐点的切线之夹角。

⑸、转折端转折端是指从褶曲一翼转到另一翼的过渡的弯曲部分,即褶曲两翼岩层互相过渡的中间弯曲部分或两翼的汇合部分。

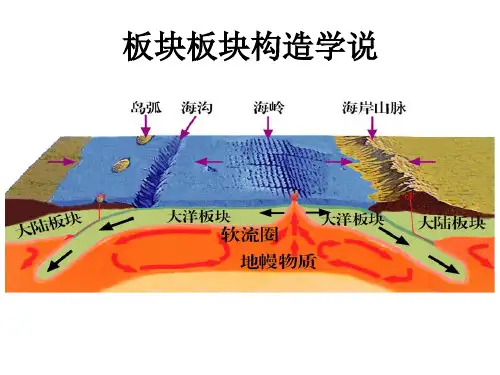

板块构造学说的主要内容内容:地球岩石圈由一些断裂构造(如海岭、海沟等)板块不断运动,板块内部较稳定;板块交界处地壳运动活跃(环太平洋火山地震带和地中海-喜马拉雅带)板块运动对地表的影响——形成海陆分布、陆地地貌格局板块张裂边界(生长界):形成裂谷与海洋,如东非大裂谷、大西洋板块挤压边界(消亡界):常形成山脉大陆板块与大洋板块挤压——海沟;岛弧、海岸山脉陆陆板块挤压——巨大山脉,如喜马拉雅山脉是亚欧板块与印度洋板块挤压形成地壳运动:内力:火山、地震、褶皱、断层外力:侵蚀、风化、风力(1)地震分布:环太平洋地震带(80%)和地中海-喜马拉雅山地震带(15%)能量大小:用震级表示,震级每增加一级,能量约增加30倍,3级以下为微震,5级以上为破坏性地震要素:震中,震源,震中距,震级,烈度。

(2)火山喷发火山构造:火山锥,火山口,火山通道类型:死火山,活火山,休眠火山板块俯冲带:环太平洋火山带、红海沿岸和东非火山带、地中海-喜马拉雅-印度尼西亚火山带、大西洋底火山带。

主要造岩矿物和三大类岩石化学元素——矿物——矿产造岩矿物——岩石主要的造岩矿物:石英、云母、长石、方解石等按成因分为三大类岩石:岩浆岩:分为侵入岩(如花岗岩——长石、石英、云母组成)和喷出岩(如玄武岩)花岗岩是优良的建材和装饰材料沉积岩:由外力作用形成;如石灰岩;形成岩层(其中往往有化石)石灰岩是烧石灰和制水泥的重要原料(层理构造、动植物化石)变质岩:如大理岩(主要由方解石组成,是优良的建材和装饰材料)高温高压形成新的化石、矿物颗粒定向排列,具有片理构造(1)组成岩石的矿物元素:由多到少是氧、硅、铝、铁结合三、地貌1.流水地貌(1)作用力:侵蚀上游:V形谷。

中游:河谷展宽。

下游:U形谷。

(2)作用力:堆积上游:洪积——冲积平原。

中游:河漫滩平原。

下游:冲积平原、三角洲。

2. 风成地貌:风力对地表物质的侵蚀、搬运和堆积所形成的各种地貌,统称为风成地貌。

岩石圈的结构和演化岩石圈是地球表层的主要组成部分,由岩石构成,包括地壳和上部地幔。

它们形成了地球的外壳,并且扮演着维持地球生态系统的重要角色。

本文将探讨岩石圈的结构和演化。

1. 岩石圈的结构岩石圈分为两个主要部分:地壳和上部地幔。

地壳分为两种类型:大陆地壳和海洋地壳。

大陆地壳的厚度通常为20-70公里,而海洋地壳只有5-10公里的厚度。

地幔是地球最大的岩石层,位于地壳下方。

它的厚度大约为2,900公里,占地球半径的四分之三。

地壳和地幔之间的边界称为"莫霍面"。

从地球表面到莫霍面的深度约为35公里,位于大陆地壳下方的深度更深一些。

2. 岩石圈的演化岩石圈是由岩石组成的,而熔岩则是由熔融的岩石组成。

地球的内部是很热的,地幔温度约为1,000℃,因此地幔中的岩石可以部分熔化。

如果这些熔岩开始上升到地表,它们会冷却并凝固成新的岩石,例如玄武岩和花岗岩。

这个过程称为火山活动。

岩石圈还经历了许多其他的演化过程,例如地壳和地幔的重熔和再结晶,地壳的碎裂和运动,以及地壳和海洋地壳之间的互换。

这些过程对地球的表面特征和生态系统产生了深远的影响。

在地球历史的早期,岩石圈的演化产生了大陆漂移。

科学家认为,大陆漂移开始于20亿年前左右,又称古生代大陆漂移。

在这个过程中,地球上的大陆陆地不断被分裂和重新组合。

这导致了新的大陆和海洋的形成。

地球上的板块运动也是岩石圈演化的重要部分。

地球的外壳可以分成多个大小不同、运动速度不同的板块。

板块运动可以导致地震、火山喷发和海啸等现象。

科学家认为,板块运动始于4亿年前左右,并且它们的移动速度非常缓慢,通常是几厘米到几十厘米每年。

随着科技发展,我们对岩石圈的了解也在不断增加。

例如,科学家使用地震波监测地球内部的结构,以及使用岩石样本来研究地球的历史。

我们对地球的认识越来越深刻,这将会有助于我们更好地保护和管理我们的星球。

3. 总结岩石圈是一组由岩石组成的地球表层层,包括地壳和上部地幔。

地球岩⽯圈板块构造及其划分(5)地球岩⽯圈板块构造及其划分(5)胡经国第三节构造物理⼀、地球物质组成的分层性与流变学分带㈠、分层与分带依据地球内部基本上是由⼀些同⼼圈层组成的。

其划分依据是:1、物质组成的变化(地壳、地幔、地核)尽管在⼤陆地壳内也存在着明显的物质组成的变化,但是最重要的物质组成分界存在于地壳、地幔与地核之间,地壳与地幔的分界是莫霍⾯,地幔与地核的分界是古登堡⾯(以下图⽚来源:⽹络)。

2、⼒学性质或流变学性质的变化(岩⽯圈、软流圈)流变学性质的主要分界在岩⽯圈与软流圈之间。

基于地震波速的经典岩⽯圈定义,岩⽯圈包括地壳和上地幔顶部,位于上地幔上部的软流圈之上。

岩⽯圈具有⾜够强的刚性,能够形成粘合板块。

软流圈位于上地幔上部、岩⽯圈之下。

㈡、地球物质组成的分层性1、地壳⑴、⼤洋地壳地震波速度显⽰,⼤洋地壳(洋壳)为层状构造;洋壳厚度较⼩;洋壳寿命极短,现今最⽼洋壳的地质年代是侏罗纪,绝对年龄不超过200Ma。

⑵、⼤陆地壳⼤陆地壳(陆壳)厚度较⼤;陆壳上层物性类似花岗岩、花岗闪长岩或闪长岩,其上覆盖有较薄的沉积岩盖层;陆壳下层物性主要为⽞武岩质。

⑶、过渡型地壳在⼤陆边缘,地壳的物质组成特点和厚度界于典型洋壳与陆壳之间,为过渡型地壳。

2、地幔地幔分为两层,上地幔和下地幔。

地幔的密度随深度增加⽽增⼤。

㈢、地球的热变学分带按⼒学和热变学性质划分的地球分带,不⼀定与按物质组成划分的地球分带相符合。

由于垂直运动(沉降、隆起)是地球最上层对于流变带形变的响应,因⽽流变学分带的兴趣在于岩⽯圈和软流圈之间的分异作⽤。

岩⽯圈是地球的刚性外壳。

它由地壳和地幔顶部组成。

它的热学厚度和弹性厚度之间的差别是需要着重注意的地⽅。

1、热学岩⽯圈⼀般认为,岩⽯圈底部的标志是⼀个1100℃~1300℃的等温⾯,这个温度为地幔岩⽯的凝固温度,这⼀概念定义为“热学岩⽯圈”。

这就是说,热学岩⽯圈是指地球表⾯⾄1100℃~1300℃的等温⾯的圈层。

地球的岩石圈演化与板块构造地球是我们所居住的星球,它由多个不同层次的结构组成,其中岩石圈和板块构造是地球演化过程中的重要组成部分。

本文将从地球岩石圈的形成、板块的运动以及岩石圈演化过程等方面进行探讨。

一、地球岩石圈的形成地球岩石圈是地壳和上部部分上部上部部部分上上部分上壳的结合,它被分为陆地岩石圈和海洋岩石圈两大部分。

陆地岩石圈主要由花岗岩等硬质岩石构成,而海洋岩石圈主要由较软的玄武岩构成。

地球岩石圈的形成与地球内部的构造和地壳演化密切相关。

地球内部由固态的地核、外核、上地幔和下地幔构成。

地壳是地球的最外层,它分为大陆地壳和海洋地壳。

大陆地壳较厚,密度相对较低,主要由花岗岩和沉积岩组成;而海洋地壳相对较薄,密度相对较高,主要由玄武岩组成。

二、板块的运动地球的岩石圈被划分为几块不同的板块,它们以不同的速度在地球表面上运动着。

这种板块运动的推动机制是构造力和地球内部的热对流。

板块运动导致了许多地球上的现象,如地震、火山活动、山脉的形成等。

当板块之间产生摩擦和碰撞时,就会引起强烈的地震;而当岩石圈板块下沉到地幔中时,会产生大量的熔岩,从而形成火山。

三、岩石圈的演化过程岩石圈的演化是一个长期的过程,它经历了多个阶段。

最早的地壳形成于大约45亿年前,而板块构造的出现则是在较晚的地壳演化阶段。

在岩石圈演化的过程中,板块之间的相互作用起着重要的作用。

例如,当两个板块相互碰撞时,一个板块会被挤压到另一个板块下面,形成山脉。

相反,当两个板块相互分离时,地幔中的岩浆就会涌出并形成新的岩石。

在地球演化过程中,岩石圈的不断演化导致了地球表面的变化。

例如,一些古老的板块已经消失在地幔中,而新的板块则不断形成。

结论地球的岩石圈演化与板块构造是地球演化过程中的重要组成部分。

地球岩石圈的形成与地球内部的构造和地壳演化密切相关,而板块的运动是地球岩石圈演化的推动力。

岩石圈的演化过程中,板块之间的相互作用起着重要的作用,并导致了地球表面的变化。

地球岩石圈板块构造及其划分胡经国一、基本概念㈠、板块构造说1、概念板块构造学说(Theory of Plate Tectonics),又叫做板块构造理论,简称板块构造说,是指从全球角度研究地球岩石圈板块构造的形成、结构、运动和演化规律等的一种新兴而重要的大地构造学说。

它是现代地球科学重要理论之一;是在20世纪60年代中,在大量海洋地质、地球物理和海底地貌等资料分析的基础上建立起来的一种大地构造学说。

它源于加拿大地球物理学家威尔逊(J.T. Wilson,1908-)提出的“板块”(Plate)概念。

1965年,他指出,大洋中脊、转换断层和岛弧-海沟系是三种类型的构造活动带;它们首尾相接、连绵不辍,从一种活动带转换成另一种活动带,形成地壳运动;地壳被这些活动带分割成大大小小的“板块”。

板块构造说囊括了大陆漂移、海底扩张、转换断层、大陆碰撞等地球科学概念,为解释全球地质作用提供了颇有成效的格架。

2、发展简史1912年,德国A.L.魏格纳首先提出了大陆漂移说。

1960至1962年期间,美国H.H.赫斯、R.S.迪茨,在大陆漂移和地幔对流说的基础上创立了海底扩张说。

随后 F.J.瓦因和英国 D.H.马修斯等,通过海底磁异常的研究,对海底扩张说作了进一步论证。

1965年,加拿大J.T.威尔逊提出了转换断层的概念;并且首先指出,连绵不绝的活动带网络将地球表层划分为若干刚性板块。

1967至1968年期间,美国W.J.摩根、D.P.麦肯齐、R.L.帕克与法国X.勒皮雄,将转换断层概念外延到球面上,定量地论述了板块运动,确立了板块构造说的基本原理。

1968年,美国B.L.艾萨克斯、J.奥利弗和L.R.赛克斯,进一步阐述了地震与板块活动之间的联系;并且将这一新兴理论称作“新全球构造”。

现今常用的术语“板块构造”术语,是麦肯齐和摩根在1969年提出的。

自20世纪70年代以来,板块构造学说逐步渗透到地球科学的许多领域。

地球岩石圈板块构造及其划分(3)胡经国三、断裂构造㈠、断裂构造的概念当地壳-岩石圈中的岩层受力时,除了发生连续变形形成褶皱以外,还会产生破裂面或破裂带,并且沿破裂面发生位移;凡是这种切断地质体(包括岩层、岩体、岩脉、褶皱轴和早期形成的断层等)连续性的破裂面及其两侧岩层统称为断裂构造,简称断裂。

它是由于岩层、岩体等地质体在地壳-岩石圈内的动力作用下,沿着一定方向产生机械破裂,因而失去其连续性和整体性的一种地质构造现象。

断裂构造是地质体破裂的总称,它包括劈理、节理、断层、大断裂和深断裂等。

例如,中国福建福州地区位于欧亚大陆板块的东南缘,在大地构造上属于闽东火山断坳带,断裂构造发育极为普遍。

北北东向断裂带和北东东向断裂为区内主干地质构造。

研究断裂构造对找矿勘探、水文地质与工程地质以及了解区域构造特点均有实际意义。

断裂可以作为石油、天然气二次运移的良好通道;油气沿断裂通道运移比在岩石孔隙中运移更加容易。

㈡、断裂构造基本类型:节理和断层按破裂面两侧岩层相对位移的程度,断裂构造可分为节理和断层两种基本类型。

1、节理破裂面两侧岩层沿破裂面没有发生显著相对位移的断裂构造,称为节理,又叫做裂隙。

按力学性质,节理分为张节理和剪节理。

⑴、张节理张节理是指由于张应力作用而产生的节理。

⑵、剪节理剪节理是指由于剪应力作用而产生的节理。

2、断层断层是指破裂面两侧岩层沿着破裂面发生显著相对位移的断裂构造。

断层在地壳-岩石圈中广泛发育和分布,是地壳-岩石圈的最重要地质构造之一。

在地貌上,大型断层常常形成大规模的裂谷和陡崖,如著名的东非大裂谷、中国华山北坡大断崖等。

断层大小不一、规模不等。

大型断层沿走向可延伸数百甚至上千千米。

小型断层可见于岩石手标本中。

断层无论大小,它们都破坏了岩层和岩体的连续性和完整性。

岩层断裂错位是由于在地壳运动中产生的强大的压力和张力超过了岩层本身的强度因而导致对岩石产生破坏作用而形成的。

岩层断裂错开的面,称断层面。