浙教版八年级科学上第一章知识点

- 格式:doc

- 大小:268.50 KB

- 文档页数:8

科学8上第一单元浙教版地球上的气候是多变的,从极寒的北极到酷热的赤道,每个地区的气候都有所不同。

在科学8上的第一单元中,我们将学习关于气候和天气的知识。

首先,我们需要了解气候和天气的区别。

气候是指一个地区在长时间内的天气状况,包括温度、降水和气候特征等。

而天气是指一个地区在短时间内的气象状况,如晴天、阴天、雨天等。

气候是长期的平均天气状况,而天气则是短期的气象变化。

气候受到很多因素的影响,其中最主要的因素是纬度、海洋和地形。

纬度是指地球表面上的经线,纬度越高,气候越寒冷。

海洋是地球上最大的水域,它的温度和气候密切相关。

海洋的暖流和寒流可以影响附近地区的气候。

地形也会对气候产生影响,如山脉和平原的存在会影响气流的流动和降水的分布。

气候有四个主要类型,分别是热带气候、温带气候、寒带气候和高山气候。

热带气候位于赤道附近,气温高,降水充沛,植被丰富。

温带气候位于赤道和北极/南极之间,气温适中,四季分明。

寒带气候位于北极/南极附近,气温极低,气候干燥。

高山气候主要出现在高山地区,气温随海拔的变化而变化,气候条件极端。

天气是气候的短期变化,由气候系统中的大气层变化引起。

气象学家使用气象工具,如气象卫星、气象雷达和气象气球等,来观测和预测天气。

他们会收集大量的气象数据,如温度、气压、湿度和风速等,通过分析这些数据来预测未来的天气。

气候和天气对人类和地球生态系统都有重要影响。

气候的变化会导致气候灾害,如干旱、洪水和飓风等,对人类的生活和农业产生负面影响。

此外,气候的变化还会导致物种的迁徙和灭绝,破坏生态平衡。

为了应对气候变化的挑战,我们需要采取措施来减少温室气体的排放,如减少化石燃料的使用,推广可再生能源的利用,提高能源效率等。

此外,我们还可以采取适应措施,如改善农业和水资源管理,建立抗灾体系等,以应对气候灾害的风险。

总结一下,气候和天气是地球上的重要气象现象,它们对人类和地球生态系统都有重要影响。

了解气候和天气的知识可以帮助我们更好地理解和应对气候变化的挑战。

浙教版八上科学第一单元知识归纳嘿,朋友!咱们一起来瞧瞧浙教版八上科学第一单元的那些精彩知识。

先说说水的神奇之处吧!水这东西,咱们生活里到处都有,可你真

的了解它吗?水的三态变化,就像个爱变脸的魔术师。

固态的冰,像

个安静的小宝宝乖乖待着;液态的水,活泼好动,到处流淌;气态的

水蒸气,就像个调皮的小精灵,一下就跑没影了。

你想想,要是没有

水的三态变化,这世界得有多无聊啊!

再讲讲浮力。

浮力就像是一只无形的大手,托着水里的物体。

船能

在水上漂,不就是浮力在帮忙嘛。

这就好比你在蹦床上,蹦床给你的

那个向上的力,是不是和浮力有点像?

还有压强这一块儿。

压强就像是给物体的压力在“使力”。

比如说,

尖尖的钉子能轻易扎进木板,不就是因为受力面积小,压强很大嘛。

这和用粗棍子砸核桃砸不开,用小锤子一敲就开,道理是一样的呀!

物质的溶解也很有趣哟!盐放到水里,慢慢就不见了,这就是溶解。

就好像一群小伙伴,原本分散着,后来手拉手融在了一起。

不同的物

质在水里的溶解能力还不一样呢,有的能溶很多,有的就只能溶一点点。

水的密度也是个重要的知识点。

密度就像是每个物质的“身份证”,

通过它就能知道这个东西是啥。

水的密度是个标准,其他东西跟它一比,就能看出差别。

说了这么多,你是不是觉得科学里的这些知识其实就在咱们身边,

很有趣也很有用呢?这第一单元的知识就像一把钥匙,能打开科学世

界的大门。

咱们要是把这些知识都掌握好了,那以后遇到相关的问题,不就都能轻松解决啦?。

![科学第一单元八年级上册科学(浙教版)复习提纲[1]](https://uimg.taocdn.com/f2a5f3ceafaad1f34693daef5ef7ba0d4a736dc7.webp)

科学第一单元八年级上册科学(浙教版)复习提纲[1]第一节风1、风是怎样形成的? B2、风的两个基本要素:风向,风速A、风向---风吹来的方向,常用的风向有八种,表示方法:气象观测中常用风向标风向标观测风向B、风速---单位时间内空气流动的距离,单位:米/秒。

千米/时风速常用风级表示,有0—12级,气象观测中常用风速仪观测风速。

3、风与人类的关系:A、有利----风是一种资源,可以进行发电,行船、运动等;B、不利-----破坏性风会对人类产生危害第六节为什么会降水1、空气的湿度:大气中水蒸气的多少。

一般用相对湿度来表示。

(1)相对湿度:表示空气中水汽的丰富程度;常用百分比(%)表示(2)空气湿度与温度的关系:温度越高,空气所能含有的水汽越多。

所以空气湿度是一个相对的概念。

(3)观测湿度的仪器是:湿度计,最常用的湿度计是:干湿球湿度计,它实质上是两支特殊的温度计。

(4)用干湿球湿度计测量,然后通过查相对湿度表可以得出相对湿度。

(5)空气湿度与天气的关系:湿度越大,空气中的水汽就越丰富,成云、降水的可能性就越大。

(6)天气谚语:“燕子低飞要下雨”------大雨前空气湿度大,昆虫翅膀变软,飞得低,燕子也就低飞觅食。

2、降水(1)降水的A、空气的相对湿度达到100%形成条件:B、气温继续下降,空气容纳水汽的能力降低;水汽凝结C、空气中有微小的尘埃D、水珠、冰晶增大到能降落到地面(2)降水:包括雨、雪、冰雹等,最常见的降水是降雨(3)降雨量:表示一定时间内地面积水的深度,度量单位----毫米;测量仪器---雨量筒第七节明天的天气怎么样1、获得天气预报的方法一般有三种:(1)通过看电视、听广播等媒体或气象预报;(2)通过分析天气图自己预测天气;(3)通过气象观测,自己制作天气预报。

2、怎样看天气预报(1)阴”指天空的总云量在8/10以上,“多云”指天空总云量在5/10到7/10,“少云”指天空的总云量在5/10到3/10,“晴”指天空总云量在3/10 以下(2)小雨:12小时内降水小于5毫米,中雨:12小时内降水5-15毫米大雨:12小时内降水大于15毫米。

浙教版八上科学复习知识点总结大全八年级(上)科学第一章生活中的水复提纲第1节水在哪里1.地球水的主体是海洋水,占地球总水量的96.53%。

陆地淡水中含量最多的是冰川水。

2.一个健康成年人每天需要大约2.5L的水,主要通过食物和饮水供应。

生物体中含水量最多的是水母,人体重量的2/3以上是水分。

3.地球上的水循环可以分为海陆间循环、海上内循环和陆上内循环3种。

其中能补给陆地水的水循环是海陆间循环。

海陆间大循环的5个环节:a、蒸发b、水汽输送c、降水d、地表径流e、地下径流f、下渗。

4.形成水循环的外在动力是太阳光的照射和地球引力。

形成水循环的内因是水的物理性质,即水的三态会随温度而变化。

第2节水的组成1.在水电解实验中,正极得到的气体是氧气,可以通过能使带火星的木条复燃的方法进行检验;负极得到的气体是氢气,可以燃烧产生淡蓝色火焰。

正极和负极所得气体的体积比约为1:2.实验结论:水通直流电氢气+氧气,说明水是由氢和氧组成的(水的电解是化学变化)。

2.纯净的水是一种无色无味的液体,在标准大气压下,水的凝固点是0℃,沸点是100℃。

水在4℃时密度最大。

水结成冰时密度变小,质量不变,体积变大,所以冰能浮在水面。

第3节水的密度1.单位体积的物质质量叫做该物质的密度。

密度是物质的固有属性,与物体的形状、体积、质量无关,即对于同一物质而言,密度是不变的(如:一杯水和一桶水的密度是一样的)。

不同的物质,密度不同。

2.密度的公式为:密度=质量/体积ρ=m/v(公式变形:m=ρvv=m / ρ)。

其中,ρ表示密度(千克/米或克/厘米),m表示质量(千克或克),v表示体积(米或厘米)。

3.一般情况下,水的密度为1.0×10千克/米,合1.0克/厘米。

它的意义是每立方米水的质量为 1.0×10千克。

水、海水、酒精之间的密度大小关系为海水>水>酒精。

第4节水的压强1.垂直作用在物体表面上的力叫压力,压力是由物体之间相互挤压而产生的。

八年级上科学知识点浙教版科学是一门让人深感神奇的学科,在学习过程中,掌握了一些重要的知识点能够更好地理解和掌握科学知识,提高自己的科学素养。

下面就让我们来看看八年级上科学知识点浙教版中需要掌握的内容。

第一章植物的生活1. 植物的形态结构和功能:植物的根、茎、叶、花等部位的结构和功能。

如根的吸收水分和养分;茎的支持和输送水分和养分;叶的吸收光能和CO2进行光合作用;花的结构、花粉和花的传粉方式等。

2. 植物的营养过程:光合作用是植物生命活动中很重要的一环,通过了解光合作用的反应、条件等,可以更好地掌握植物的生命活动过程。

3. 植物的繁殖过程:通过了解植物的有性和无性繁殖过程,可以更好地理解植物的繁殖方式和特点。

第二章动物的生命活动1. 动物的结构和功能:了解动物的组成部分和器官的功能,如消化系统、呼吸系统、运动系统、感觉器官等,有助于更好地认识动物的生命活动过程。

2. 动物的呼吸和循环:了解动物的呼吸和循环方式,如鸟类、哺乳动物和爬行动物的呼吸方式有何不同等,可以更好地认识动物的生命活动过程。

3. 动物的繁殖和发育:了解动物的有性和无性繁殖过程,如动物的生殖器官、受精、胚胎发育、个体发育等,可以更好地认识动物的繁殖方式和特点。

第三章物质的变化与性质了解物质的基本单位是原子,了解原子的性质、组成成分和元素周期表的相关知识。

2. 物质的基本性质:了解物质的密度、比重、熔点、沸点等基本性质,可以更好地认识物质的特性。

3. 物质的化学变化:化学反应是物质改变的一种方式,了解物质物理变化和化学变化的区别及化学反应的各种反应类型,有助于更好地认识物质的变化过程。

第四章物质的运动与力1. 运动的基本概念:了解运动的三个要素,也就是运动物体的速度、方向、加速度,以及加速度、减速度、匀变速等运动状态的变化。

了解力的本质、种类和计量单位等基础知识,如万有引力、电磁力、弹力等。

3. 动量与能量:了解物体的动量和动能、势能等能量,如牛顿三定律、机械能、热能等,可以更好地认识物质的运动规律。

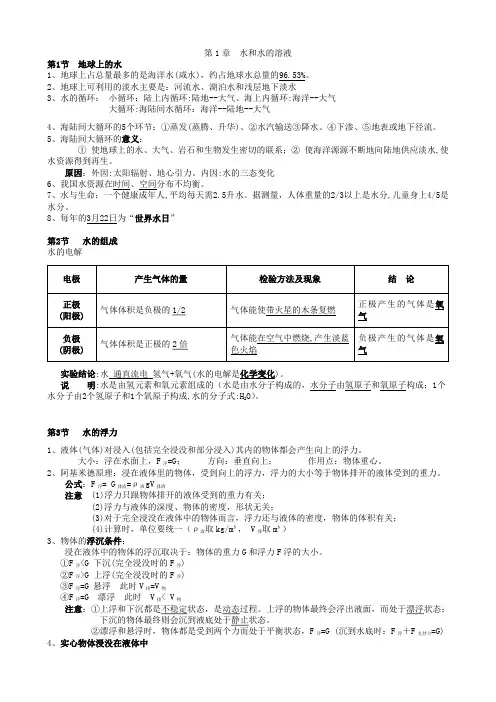

第1章水和水的溶液第1节地球上的水1、地球上占总量最多的是海洋水(咸水),约占地球水总量的96.53%。

2、地球上可利用的淡水主要是:河流水、湖泊水和浅层地下淡水3、水的循环:小循环:陆上内循环:陆地--大气、海上内循环:海洋--大气大循环:海陆间水循环:海洋--陆地--大气4、海陆间大循环的5个环节:①蒸发(蒸腾、升华)、②水汽输送③降水、④下渗、⑤地表或地下径流。

5、海陆间大循环的意义:①使地球上的水、大气、岩石和生物发生密切的联系;②使海洋源源不断地向陆地供应淡水,使水资源得到再生。

原因:外因:太阳辐射、地心引力。

内因:水的三态变化6、我国水资源在时间、空间分布不均衡。

7、水与生命:一个健康成年人,平均每天需2.5升水。

据测量,人体重量的2/3以上是水分,儿童身上4/5是水分。

8、每年的3月22日为“世界水日”第2节水的组成水的电解实验结论:水通直流电氢气+氧气(水的电解是化学变化)。

说明:水是由氢元素和氧元素组成的(水是由水分子构成的,水分子由氢原子和氧原子构成;1个水分子由2个氢原子和1个氧原子构成,水的分子式:H2O)。

第3节水的浮力1、液体(气体)对浸入(包括完全浸没和部分浸入)其内的物体都会产生向上的浮力。

大小:浮在水面上,F浮=G;方向:垂直向上;作用点:物体重心。

2、阿基米德原理:浸在液体里的物体,受到向上的浮力,浮力的大小等于物体排开的液体受到的重力。

公式:F浮= G排液=ρ液gV排液注意(1)浮力只跟物体排开的液体受到的重力有关;(2)浮力与液体的深度、物体的密度,形状无关;(3)对于完全浸没在液体中的物体而言,浮力还与液体的密度,物体的体积有关;(4)计算时,单位要统一(ρ液取kg/m³, V排取m³)3、物体的浮沉条件:浸在液体中的物体的浮沉取决于:物体的重力G和浮力F浮的大小。

①F浮<G 下沉(完全浸没时的F浮)②F浮>G 上浮(完全浸没时的F浮)③F浮=G 悬浮此时V排=V物④F浮=G 漂浮此时 V排< V物注意:①上浮和下沉都是不稳定状态,是动态过程。

(1)水体污染物的主要来源①工业废水、废渣等②农业废水③生活污水。

(2)饮用水的卫生①家庭饮用水的净化:水中加入明矾使杂质沉淀而除去②饮用水的消毒:使用漂白粉杀菌。

第二章复习提纲第一节大气层1、大气层:指在地面以上到1000千米左右的高度内,包围着地球的空气层。

2、大气层的重要性:如果没有大气层,则地球出现的现象有:A、没有天气变化;B、没有声音;;C、易受陨石侵袭;D、温差很大。

3、大气的分层:根据大气温度垂直分布的特点及大气的密度、物质组成,可以把大气分为5层-----对流层、平流层、中间层、暖层、外层。

4、对流层:是大气的底层,与人类的生活和生产关系最密切的一层。

*重点记忆:A、对流层最显著的特点------有强烈的对流运动,B、各种复杂的天气现象(如云、雨、雪、雷电等)都发生在对流层; *对流层集中了地球3/4的大气质量和几乎全部的水汽、固体杂质C、对流层的厚度不均匀,表现在两极厚度小,赤道厚度大*小问题:1、家用壁挂式空调一般都安装在房间的墙壁上部,这是为什么?答:夏天,空调吹出的空气气温低,密度大,会下沉,这样室间空气回形成对流,使整个房间内气温均匀。

5、平流层:大气温度随高度的增加而逐渐增高,气流平稳,利于高空飞行;内有臭氧层,能吸收紫外线,对人类起保护作用。

第二节天气和气温1、天气是什么?天气是指短时间内近地面的大气温度、湿度、气压等要素的综合状况。

描述天气和气候最主要区别在于:天气是指短时间内的大气状况;气候是指长时间的大气平均状况。

天气与气候各举一例:*天气:晴空万里气候:冬雨夏干2、天气是由许多要素组成,其中主要的是气温、气压、风、湿度、降水等。

3、气温------即空气的温度 A气温是构成天气的基本要素;B测量气温的工具:温度计;C、常用的气温度量单位:℃; D气温总在不断变化着,在气象观测中,把温度计放在百叶箱里观察。

(1)百叶箱的门朝北开,是为了防止阳光直接照射箱内的仪器。

浙教版八年级上册科学知识点汇总浙教版八年级上册科学知识点汇总第1节地球上的水1.地球上水的总量中,占比最大的是海水(ocean water),约占96.53%。

2.可利用的淡水主要来源于河流、湖泊和浅层地下水。

3.水的循环分为小循环和大循环。

陆上内循环包括陆地-大气的循环,海上内循环包括海洋-大气的循环。

海陆间大循环包括五个环节:蒸发(包括蒸腾和升华)、水汽输送、降水、下渗和地表或地下径流。

4.海陆间大循环的意义在于,使地球上的水、大气、岩石和生物之间建立紧密联系,同时也使淡水源源不断地向陆地供应,使得水资源得到再生。

5.水循环的原因有外因和内因。

外因包括太阳辐射和地心引力,内因则是水的三态变化。

6.我国水资源在时间和空间分布上不均衡。

7.水与生命密切相关。

一个健康成年人每天需要摄入2.5升水。

人体重量的2/3以上是水分,儿童身上则有4/5是水分。

8.每年的3月22日是“世界水日”。

第2节水的组成1.水的电解实验结果表明,水是由氢元素和氧元素组成的。

水的分子式为H2O,即每个水分子由2个氢原子和1个氧原子构成。

2.水的电解需要电极,其中正极(阳极)产生氧气,负极(阴极)产生氢气。

氧气体积是负极氢气体积的2倍,而氢气能使带火星的木条复燃,氧气则能在空气中燃烧,产生淡蓝色火焰。

第3节水的浮力1.液体和气体对于浸入其中的物体都会产生向上的浮力。

浮力的方向是垂直向上的,作用点是物体的重心。

2.阿基米德原理指出,浸在液体中的物体受到的向上浮力的大小等于物体排开的液体受到的重力。

浮力与液体的密度、物体的密度和形状无关,但对于完全浸没在液体中的物体,浮力还与液体的密度和物体的体积有关。

3.物体在液体中的浮沉取决于物体的重力和浮力的大小。

如果浮力小于重力,物体会下沉;如果浮力大于重力,物体会上浮;如果浮力等于重力,物体会悬浮。

第4节物质在水中的分散状况1、溶液、悬浊液、乳浊液的比较:溶液是由溶质溶解在溶剂中形成的均一、稳定的混合物;悬浊液是由固体小颗粒悬浮在液体中形成的不均一、不稳定的混合物;乳浊液是由小液滴分散在液体中形成的不均一、不稳定的混合物。

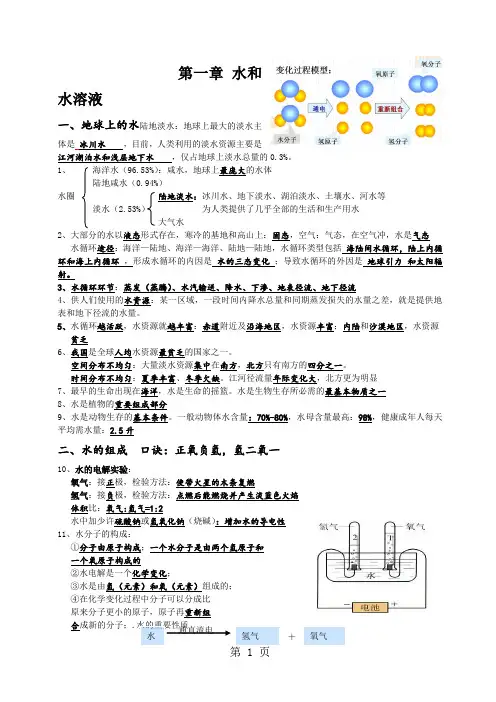

第一章 水和水溶液一、地球上的水陆地淡水:地球上最大的淡水主体是 冰川水 ,目前,人类利用的淡水资源主要是江河湖泊水和浅层地下水 ,仅占地球上淡水总量的0.3%。

1、 海洋水(96.53%):咸水,地球上最庞大的水体 陆地咸水(0.94%)水圈 陆地淡水:冰川水、地下淡水、湖泊淡水、土壤水、河水等 淡水(2.53%) 为人类提供了几乎全部的生活和生产用水 大气水2、大部分的水以液态形式存在,寒冷的基地和高山上:固态,空气:气态,在空气冲,水是气态 水循环途径:海洋—陆地、海洋—海洋、陆地—陆地,水循环类型包括 海陆间水循环,陆上内循环和海上内循环 ,形成水循环的内因是 水的三态变化 ;导致水循环的外因是 地球引力 和太阳辐射。

3、水循环环节:蒸发(蒸腾)、水汽输送、降水、下渗、地表径流、地下径流4、供人们使用的水资源:某一区域,一段时间内降水总量和同期蒸发损失的水量之差,就是提供地 表和地下径流的水量。

5、水循环越活跃,水资源就越丰富:赤道附近及沿海地区,水资源丰富;内陆和沙漠地区,水资源 贫乏6、我国是全球人均水资源最贫乏的国家之一。

空间分布不均匀:大量淡水资源集中在南方,北方只有南方的四分之一。

时间分布不均匀:夏季丰富、冬季欠缺。

江河径流量年际变化大,北方更为明显 7、最早的生命出现在海洋,水是生命的摇篮。

水是生物生存所必需的最基本物质之一 8、水是植物的重要组成部分9、水是动物生存的基本条件。

一般动物体水含量:70%-80%,水母含量最高:98%,健康成年人每天平均需水量:2.5升二、水的组成 口诀:正氧负氢,氢二氧一10、水的电解实验:氧气:接正极,检验方法:使带火星的木条复燃氢气:接负极,检验方法:点燃后能燃烧并产生淡蓝色火焰 体积比:氧气:氢气=1:2水中加少许硫酸钠或氢氧化钠(烧碱):增加水的导电性11、水分子的构成:①分子由原子构成;一个水分子是由两个氢原子和 一个氧原子构成的②水电解是一个化学变化;③水是由氢(元素)和氧(元素)组成的; ④在化学变化过程中分子可以分成比 原来分子更小的原子,原子再重新组 合成新的分子;.水的重要性质水 通直流电氢气 氧气+颜色:无色沸点:100℃气味:无味凝固点:0℃状态:常温常压下液态水的异常现象:4℃时密度最大⑤在化学变化过程原子不能再分,原子是化学变化中的最小粒子。

浙教版八年级科学上册知识要点整理(独家)第一章物质的组成和分解1.1 物质的组成- 物质:是构成一切物体的基本单位,是由原子和分子组成的。

- 原子:构成物质的最小单位,由质子、中子和电子组成。

- 元素:由具有相同原子序数的原子组成,是一类物质的基本单位。

- 分子:是由两个或两个以上的原子组成的,可以是同种原子或不同种原子。

- 化合物:由不同元素的原子组成的物质。

1.2 物质的分解- 物理变化:物质从一种形态变为另一种形态,仍然保持其性质不变,如冰变成水。

- 化学变化:物质在化学反应中发生变化,生成新的物质,如燃烧、腐烂等。

第二章分子运动与物态变化2.1 分子运动论- 分子:物质中微观结构最小的单位,能够进行热运动。

- 分子运动论:物质的宏观性质与微观分子的热运动有关。

- 温度:是物质中分子热运动的强弱程度的体现。

- 摩尔:一种量的单位,表示物质的分子数。

2.2 物态变化- 固体、液体、气体三种物态。

- 三种物态的转化:图示法和示意图法。

- 物质变化过程中的吸热与放热;沸点、凝点和熔点。

第三章空气的组成和性质3.1 空气的组成- 氮气、氧气、其他气体和水蒸气。

3.2 空气的性质- 空气重量、空气压力。

- 空气的稀薄与稠密、透明、均匀性。

第四章溶液4.1 溶液的基本概念- 溶质和溶剂。

- 可溶性、不溶性。

4.2 溶解现象- 溶解的条件。

- 饱和溶解度、过饱和溶解度与不饱和溶解度。

4.3 溶解热的变化- 溶解热的概念。

- 溶解热对溶解过程的影响。

4.4 饮用水与污水处理- 饮用水的标准。

- 污水处理的必要性。

- 污水处理的方法。

第五章化学式和化合价5.1 化学式的由来- 集合体原子与共价化合的形成。

- 化合物印符。

5.2 化学式- 电价与化合价的区别。

- 氢、氧、氯、氟和硫的电价和化合价。

- 以及化学式的组成及含义。

5.3 离子式- 阴、阳离子的电价和化合价。

- 离子式的表示方法和作用。

5.4 化合价和简单化合物- 简单化合物和复合化合物。

第一章、水的存在与组成1、水的循环⑴水循环的过程(能够看图进行描述)(2)水循环的途径:发生在海洋-陆地-大气之间的水体运动:(大循环)发生在海洋-大气之间的水体运动:(小循环)发生在陆地-大气之间的水体运动:(小循环)(3)水循环的动力:(主要动力、外因)+(内因)+ (4)水循环的意义:①使得地球各圈层紧密联系在一起;②使水圈成为一个动态的系统;③使得海洋向陆地提供源源不断的淡水资源。

(5)水资源定义:一段时间内某个地区可利用的淡水资源;某段时间内降水的总量-同期蒸发损失的水量=地表径流量+地下径流量(5)更新最快(天);更新最慢(约年)(7)我国水资源总量排世界,但因为人口基数大,人均水资源仅界平均水平的(8)我国水资源分布时空差异:夏季冬季,江河年际变化大;空间上→南水北调:东线、中线、西线(现在人类对水资源的改造主要是对的改造)(9)一个健康的成年人平均每天约需升水二、水的电解实验①装置(认识)②现象:在两个玻璃管中都产生了气泡,并且极一管产生的气体体积是极一管的两倍,V负:V正=③气体的鉴定:正极→产生,鉴定方法:负极→产生,鉴定方法:④实验结论:一个水分子是由两个和一个构成的;水是由和组成的(注意:不能说是由氢分子和氧分子组成的)⑤文字表达式:三、浮力1、浮力的存在:浸在(包括和浸没)液体(或气体)中的一切物体都受到液体(或气体)产生的浮力2、浮力的方向:3、浮力的施力物体:液体或4、浮力的测量方法:称重法(弹簧秤测出物体在空气和浸在液体中的读数差)6、阿基米德原理(文字):F浮=G排=ρ液gV排(探究浮力与物体排开水的体积和液体密度的关系,了解探究过程)7、物体的沉浮⑴受力分析法:浸没在液体中的物体,一般受两个力的作用,一个是竖直向下的重力,一个是竖直向上的浮力,物体在液体中是上浮还是下沉决定于二者之间的关系:①当F浮>G物体;②当F浮=G 物体;③当F浮<G物体。

⑵密度判断法:①ρ液ρ物,物体上浮;②ρ液ρ物,物体悬浮;③ρ液ρ物,物体下沉;注:(要注意物体在水中的各种状态:浸没、浸入、漂浮、悬浮、下沉)8、物体沉浮条件的应用:⑴密度计和船的原理和应用:密度计和船都是状态下工作;船在密度较小的液体中,吃水较,反之则较;密度计的刻度为、⑵潜艇的浮沉原理:通过改变来实现浮沉;⑶气球和飞艇利用_空气__的浮力来工作,通常充入密度较空气_密度小_的气体;归纳浮力的计算公式:阿基米德原理:F浮=ρ液gV排=G排液;压力差法:F浮=F向上-F向下;(易错点:桥墩深深埋在河底淤泥中,所以桥墩下表面)平衡法:F浮=G-F拉(适用于漂浮、悬浮)四、溶液2、饱和溶液与不饱和溶液的转化①;②不饱和溶液①;②;③特殊(如氢氧化钙):饱和溶液①;②不饱和溶液①;②;③3、溶解度:一定温度下(一般为20℃),里达到时,所溶解溶质的质量(反应物质的溶解能力大小)易溶:20℃时,溶解度在以上;可溶:20℃时,溶解度在克;微溶:20℃时,溶解度在克;难溶:20℃时,溶解度在克以下。

八年级科学浙教版知识点在八年级科学浙教版中,学生将继续学习自然界的一些基本规律以及相关的科学知识。

下面将简要介绍该教材的主要知识点。

第一章科学探究的方法该章主要介绍如何进行科学研究以及科学研究的一些基本方法。

学生将学会如何制定科学实验、记录实验结果和分析数据等。

第二章化学基础知识该章主要介绍化学中的一些基本概念,如质量、密度、物质的变化等。

学生还将学习如何进行实验室的安全操作。

第三章物质结构与性质该章主要介绍物质的结构和性质相关的知识。

学生将学习原子和分子的基本结构及其相关的规律。

第四章空气与氧气该章主要介绍空气和氧气的相关知识。

学生将学习空气的成分、氧气的结构和性质以及氧气在生活中的应用。

第五章水的结构与性质该章主要介绍水的结构和性质相关的知识。

学生将学习水的分子结构、水的性质以及水的循环过程。

第六章化学反应该章主要介绍化学反应的相关知识。

学生将学习化学反应的基本概念、化学方程式以及化学反应的速率和平衡等知识。

第七章热与热学该章主要介绍热和热学相关的知识。

学生将学习热量和温度的概念、热传递和热容量等知识。

第八章电学基础知识该章主要介绍电学中的一些基本概念。

学生将学习电量、电流、电势差等电学概念以及欧姆定律等基本规律。

第九章电路基本知识该章主要介绍电路基本知识。

学生将学习如何制作简单的电路、如何维护电路以及电路中的电量计算等知识。

第十章光学基础知识该章主要介绍光学中的一些基本概念。

学生将学习光的传播规律、光的折射、反射以及光的色散等相关知识。

第十一章生命的基础知识该章主要介绍生命的基础知识。

学生将学习生物的基本单位——细胞、细胞分裂、基因、遗传等相关知识。

以上是八年级科学浙教版中的主要知识点简介。

通过学习这些知识,学生将更好地了解自然界的规律,并能够应用这些知识解决实际问题。

八年级上册第一章生活中的水一、水在哪里1、地球上的水的组成和分布:地球上的水主要以液态形式存在,也有少量的水以固态和气态形式存在,它们以各种不同的形式分别在海洋、陆地、空气和生物体内。

大气中的水与海洋水相比,数量不多,但这部分水却会成云致雨,形成复杂的天气现象。

注:(1)根据水的状态分为固态水、液态水和气态水。

(2)根据水中含盐量的多少分为咸水和淡水。

(3)根据水在地球上的积聚情况分为海洋水、陆地水和大气水。

注:(1)目前人类利用的淡水主要来自于河流水、湖泊水和浅层地下水。

(2)人们在海上缺少淡水时,可以通过食用海洋中的鱼等动物来补充淡水。

2、水和生命(1)水是地球生命有机体的组成之一,许多生命体的组成中,水占其质量的半数以上。

组成生物的基本结构——细胞的主要成分水,如人体中含水量占人体重要的2/3以上,水母占98%。

(2)生物的生命活动离不开水。

只有在水分充足的时候,生物体内的各种活动才能正常进行。

每个成年人平均每天约2.5升,主要供水途径为直接摄入和碳水化合物转化。

(3)长期生存在不同水分条件下的生命体,为了适应当地水分供给特点,往往会形成特定的行为特点和生理结构特点。

例如仙人掌,为了适应沙漠缺水的环境,长有肥大的茎和小的叶刺,而根却非常发达。

3、水的循环(1)形成原因:形成水循环的内因是水的物理性质,即水随温度的不同,会以固态、液态、气态三种形态出现。

因而使水分在循环过程中的转移、交换成为可能。

形成水循环的外因是太阳辐射和地心引力。

太阳辐射式水循环的动力;地心引力是促使陆地水流归海洋的动力。

(2)水循环按照其发生的领域可以分为三种情况:①发生在海洋——陆地——大气之间的水体运动(海陆间循环) ;②发生在海洋——大气之间的水体运动(海上内循环) ;③发生在陆地——大气之间的水体运动(陆上内循环) 。

二、水的组成1、电解水实验现象:正极产生氧气,负极产生氢气。

正负极产生的气体体积之比为1∶2,质量之比为8∶1,结论:水是由氢和氧组成的。

八年级上《科学》第一章生活中的水复习提纲

第一节水在哪里

1.海洋水:海水约占地球水总量的96.53% 生物中含水量最高的是:水母

2.陆地淡水:地球上最大的淡水主体是冰川水,目前,人类利用的淡水资源主要是河流水、淡水湖泊水、浅层地下水,仅占地球上淡水总量的0.3%

3.水有固、液、气三种状态,水的三态变化属于物理变化

4.水与生命:一个健康成年人,平均每天需2.5升水,人体重量的2/3以上是水分

5.水的循环:小循环

①陆上内循环:陆地---大气

②海上内循环:海洋---大气

大循环海陆间水循环:海洋--陆地--大气

地球的各种水体不是静止不动的,而是以太阳辐射为能量,通过各个环节,如蒸发、输送、降水、径流等,周而复始地连续运动、相互转化,这个过程就是水循环。

海陆间大循环的5个环节:①蒸发②水汽输送③降水④地表径流⑤下渗(地下径流)

海陆间大循环的意义:① 使地球上的水、大气、岩石和生物发生密切的联系;

② 使海洋源源不断地向陆地供应淡水,使水资源得到再生。

6.每年的3月22日为“世界水日”

7.储存于地球的总储水量约1386×10亿立方米,其中海洋水为1338×10亿立方米,约占全球总水量的96.5%。

在余下的水量中地表水占1.78%,地下水占1.69%。

人类主要利用的淡水约35×10亿立方米,在全球总储

水量中只占2.53%。

它们少部分分布在湖泊、河流、土壤和地表以下浅层地下水中,大部分则以冰川、永

久积雪和多年冻土的形式储存。

其中冰川储水量约24×10亿立方米,约占世界淡水总量的69%,大都储存

在南极和格陵兰地区。

因此地球水体储量由大到小应是海洋水、冰川水、地下淡水

8.水体更新周期

水体名称更新周期(年)

大气水0.025~0.03(9-11天)

河水(外流)0.03~0.05(11-18天)

湖泊淡水10~100

地下水100~1000

海洋水约5000

冰川约 10000

第二节水的组成

1.水的电解

电极气体的量检验方法及现象结论

正极气体体积是负极的1/2气体能使带火星的木条复燃正极产生的气体是氧气负极气体体积是正极极的2倍气体能在空气中燃烧,产生淡蓝色火焰负极产生的气体是氢气实验结论: 水通直流电氢气+氧气(水的电解是化学变化)

说明水是由氢元素和氧元素组成的(水是由水分子构成的,水分子由氢原子和氧原子构成)

2.、水的重要性质

颜色无色沸点100℃

气味无味凝固点0℃

状态常温常压下液态水的异常现象4℃时密度最大,结冰后体积膨胀,冰浮在水面上第三节水的密度

1.密度定义:单位体积的某种物质的质量叫做该物质的密度。

.

密度是物质的固有属性,与物体的形状、体积、质量无关,即对于同一物质而言,密度值是不变的。

密度的大小只由材料决定。

(如:一杯水和一桶水的密度是一样的;)

不同的物质,密度不同;

2.密度的公式:ρ = m / v(公式变形:m=ρv v=m / ρ)

ρ表示密度,m表示质量(单位:千克或克),v 表示体积(单位:m³或cm³)

水银的密度为13.6×10³千克/m³,它所表示的意义是1m³的水银的质量是13.6×10³千克。

3.密度的单位:

(1)密度的单位:kg/m³ 或g/cm³,

(2)两者的关系:1g/cm³=1000kg/m³1kg/m³=1×103-g/cm³

(3)水的密度:1×10³kg/m³或1g/cm³

1毫升= 1cm³= 1×106-m³1吨=1000千克=1×106克

(4)单位转化

:

1毫升= 1×103-升1升=103-m³

4.密度的测量

(1)测量原理:ρ=m/v

(2)测量步骤:①用天平称量物体的质量;②用量筒或量杯测量物体的体积;③计算5.密度知识的应用:

(1)在密度公式中,知道其中任意两个量,即可求得第三个量。

(2)可用于鉴别物质的种类。

第四节水的压强

1.压力的定义:是垂直作用物体表面的力。

2.压力的方向:总是与受力物体的表面垂直,

3.压力的大小:不一定等于重力

4.压力的作用效果跟压力的大小和受力面积的大小有关,一般在科学上用压强来表示;

5.压强的定义:单位面积上受到的压力叫做压强.

6.压强的计算公式:P=F/S (P表示压强,F表示压力,S表示受力面积)

7.压强的单位:帕(1帕=1牛/米²,常用的压强单位有百帕,千帕,兆帕)

(对折的报纸对桌面的压强为1帕)

8.增大和减少压强的方法:

(1)增大压强的方法:A .压力不变时,减小受力面积; B .受力面积不变时,增大压力 (2)减小压强的方法:A .压力不变时,增大受力面积 B .受力面积不变时,减少压力 9.液体内部压强的特点: (1)液体内部都存在压强;

(2)液体的压强随深度的增大而增大; (3)同一深度,各个方向上的压强大小相等;

(4)不同液体深度相同处,密度越大,压强越大 (液体内部压强的计算式:P=ρ

液

g h )

第五节 水的浮力

1.液体(气体)对浸入其内的物体都会产生向上的浮力, 2.方向:竖直向上

3.阿基米德原理:浮力的大小等于物体排开的液体受到的重力。

公式:

V

g G F

排排

排液浮

ρ

==

注意:(1)浮力只跟物体排开的液体受到的重力有关, (2)浮力与液体的深度、物体的密度,形状无关;

(3)对于完全浸没在液体中的物体而言,浮力还与液体的密度,物体的体积有关; (4)计算时,单位要统一(

ρ

排

取kg/m ³,

V

排

取m ³)

物体的浮沉条件:

浸在液体中的物体的浮沉取决于:物体的重力G 和浮力F 浮的大小。

①F 浮<G 下沉 ②F 浮>G 上浮 ③F 浮=G 悬浮 此时

V V

物=排

④F 浮=G 漂浮 此时

V

排

<

V

物

注意:① 上浮和下沉都是不稳定状态,是动态过程,上浮的物体最终会浮出液面,而处于漂浮状态;下沉的物体最终则会沉到液底处于静止状态。

② 漂浮和悬浮时,物体都是受到两个力而处于平衡状态,F 浮=G (沉到水底时:F 浮+F 支持力=G )

4.实心物体浸没在液体中 ①当

ρ液

>ρ

物

时,上浮(最终漂浮)

②当

ρ液

<ρ

物

时,下沉

③当

ρ

ρ

物

液

=时,悬浮

5. 浮沉条件的应用

(4)配制一定溶质质量分数的溶液步骤:

A.计算(溶剂和溶质的质量或体积)

B.称量(固体:用天平称取;液体:用量筒量取)

C.溶解(后装瓶,并贴上标签)

第八节物质在水中的结晶

1.晶体――具有规则的几何形状的固体。

不同的晶体具有不同的形状。

2.结晶――从饱和溶液中析出固态溶质的过程

3.获得晶体的两种方法:①蒸发溶剂:一般用于溶解度受温度影响不大的物质,如氯化钠

②冷却热饱和溶液:适用于溶解度受温度影响大的物质,如硝酸钾

4.有些晶体里结合了一定数目的结晶水,称结晶水合物,如硫酸铜晶体(俗称胆矾)

第九节水的利用和保护

水资源――水资源的分布

1.水的利用和保护沉淀水资源的净化过滤蒸馏

2.水资源人类利用较多的是河流水、淡水湖泊水和浅层地下水,仅占全球淡水总储量的0.3%

3.我国是一个缺水国家,且水资源地区分布不均匀,时间分配也不均匀,我国有300多个城市面临缺水危机,其中包括北京、天津、上海、等大城市,深圳也严重缺水

4.水的净化:

自然沉淀法

(1)沉淀法

加入凝固剂,如明矾、活性碳等

(2)过滤法―――把不溶于液体的固态物质跟液体分离开的一种方法

操作要点:一贴二低三靠

一贴:滤纸紧贴漏斗内壁;

二低:滤纸低于漏斗边缘,滤液低于滤纸边缘

三靠:倾倒滤液的烧杯口紧靠玻璃棒;玻璃棒紧靠三层滤纸一侧;漏斗下端紧靠烧杯内壁

(3)蒸馏

原理:利用液体里各成分的沸点不同而进行分离的方法。

蒸馏装置组成:蒸馏烧瓶、温度计、铁架台、冷凝管、接受器、锥形瓶

2.重力常数g的单位为N/kg ,未作特别说明一般取9.8N/kg

3.密度单位kg/m3、g/cm3也可写成kg·m-3、g·cm-3,压强单位Pa也写成N/m2或N·m-2

4.稀释问题有时会出现m浓·A%(浓)=ρ稀·V稀·A %(稀)或m稀×A%(稀)=ρ浓·V浓·A %(浓)的情形

5.稀释问题中,加入水的质量等于后来稀溶液质量减去先前浓溶液的质量:m加水=m稀溶液-m浓溶液。