浙教版八年级科学上册教案第1章

- 格式:doc

- 大小:71.00 KB

- 文档页数:28

第二节水的组成一、教学目标1.通过观察电解水的实验现象,确认其产物,知道水的组成。

2.掌握检验氢气和氧气的方法。

3.结合生活实际,运用现有的知识归纳水的重要性质,并能解释自然界的一些现象。

4.通过电解水的实验,理解实验操作中应注意的问题。

二、教学重点证明水的组成三、教学难点做好电解水的实验四、教学用具电解器、电源、火柴、烧杯、插座、多媒体(PPT)五、教学过程(一)新课引入师:上节课我们已经学习了水的分布、种类以及它的运动转化过程——水循环。

在水循环的过程中水的三态是在不断变化的,那么水有没有变成其它物质呢?生:没有。

师:水的物态变化是属于什么性质的变化呢?物理变化还是化学变化?生:物理变化。

师:对,那么水是否真的不能变成其它的物质了呢?实验探究:水真的不能变成别的物质了吗?师:今天我们要做的实验,其实早在200多年前英国科学家利用法国物理学家伏打发明的伏打电堆已经发现了实验结果。

今天我们将踏着前人走过的足迹去感受科学研究后成功的喜悦。

(二)新课教学师:我们先来讨论下面的两个问题:氢气有什么用途?氧气有什么用途?学生分组讨论。

师:大家可能觉得奇怪,今天是讲水的组成,跟这个有什么联系了?慢慢看,等会你就明白了。

)可略去不讲。

Ⅰ演示实验1.介绍实验装置师:我们的目的是电解水,但纯水是不易导电的,怎么办呢?生:加入能增强导电性的物质。

师:对,所以我们还要加入少量的硫酸或氢氧化钠溶液以增强导电性。

2.注入水,关闭活塞,说明正负极要求学生观察两极附近通电前后的现象,注意哪个电极产生的气体多,并观察两管中气体的体积比大约为多少。

3.接通电源,要求学生仔细观察(1)开始时两玻璃管液面高度如何?(2)通电后两电极出现什么情况?(3)两玻璃管内液面如何变化?说明什么?[学生活动,分析实验现象,完成下列问题]在水电解器的玻璃管内注满水,接通直流电,观察到两个电极出现------------------和两支玻璃管内液面-----------------------学生得出结论:水电解产生气体,正极产生的气体体积小,负极产生的气体体积大。

课题:第1章第6节物质在水中的分散状况教材分析本内容在教科书的第27-29页,教材中设计了高锰酸钾、食盐、粉笔灰、色拉油等物质在水、汽油中的分散状况,通过日常生活中常见物质分散状况的分析培养学生运用实验探究方法来区别溶液、悬浊液、乳浊液的科学概念,另一方面也培养学生实验探究能力、小组合作学习能力。

学情分析对于八年级学生的认知特点,他们对科学探究一般步骤已比较熟悉,同时学生对课堂自主、某某的要求较为强烈,所以该节课设计以学生猜想和实验探究的形式来完成学生的知识形成是受学生欢迎的。

[学法点拨](1)创设情景,激发兴趣。

俗话说:“兴趣是最好的老师。

”因此,首先要为学生营造轻松、愉快的学习环境本节课设计学生很熟悉吃早餐问题入手,放松学生心情,活跃学生思维。

(2)小组合作,探究学习。

有组织、有目的的合作操作,不但能点燃学生智慧的火花,而且能使学生的智力水平在某一时间内达到超常状态。

教学时,要恰如其分地安排小组合作学习的材料、方法和动态,共同探讨如何设计实验。

(3)学中有用,用中促学。

通过实验探究方法来形成溶液、悬浊液、乳浊液的概念,来解决有关污垢洗涤、衣服干洗等问题,同时在探究实验过程中促进新知识的巩固与发展。

1、知识与能力:知识目标:①掌握溶液的概念,了解溶液、悬浊液、乳浊液的基本特征,了解它们的一般用途;②初步了解混合物的概念;③了解溶质和溶剂的基本概念;④了解水和其它常见的溶剂。

能力目标:①通过组合实验对比,培养学生的实验观察能力、实验分析能力;②能用分类法对所观察到的现象进行简单分类;③学会区别、整理、归纳三种分散状况的基本特征;④能列举出生活中遇见的一些分散系实例。

2、过程与方法:通过学生实验、演示实验,让学生亲自体验溶解的过程,引导学生对实验现象进行观察、比较、分析、归纳,最后总结得出溶液、悬浊液、乳浊液的主要特征,并用所学到的知识来辨别生活实际事例,用所学到的知识来结实生活实际现象,培养学生的动手能力、实验操作能力、思维能力和结合实际的能力。

八年级科学上册第1章第3节水的浮力教案浙教版一、教学内容本节课选自浙教版八年级科学上册第1章第3节,详细内容主要包括:浮力的概念,阿基米德原理,物体在液体中的浮沉条件,以及浮力的计算。

二、教学目标1. 理解并掌握浮力的概念,了解阿基米德原理,能够运用浮沉条件解释生活中的现象。

2. 学会运用浮力知识进行简单的计算。

3. 培养学生的观察、思考、实践能力,激发学生对科学知识的探索兴趣。

三、教学难点与重点重点:浮力的概念,阿基米德原理,物体在液体中的浮沉条件。

难点:浮力的计算,以及浮力与物体密度、液体密度的关系。

四、教具与学具准备教具:浮力演示器,浮力计算模型,实验器材(如物体、液体、测量工具等)。

学具:练习本,笔,计算器。

五、教学过程1. 实践情景引入:通过浮力演示器展示物体在液体中的浮沉现象,引导学生思考浮力产生的原因。

2. 知识讲解:(1)浮力的概念:物体在液体或气体中受到的向上的力。

(2)阿基米德原理:浮力等于物体排开液体的重力。

(3)物体在液体中的浮沉条件:上浮、悬浮、下沉。

3. 例题讲解:运用浮力知识解答实际问题,如物体浮在液体表面的原因等。

4. 随堂练习:让学生根据所学知识,解释生活中的浮力现象,如船为什么能浮在水面上等。

5. 实践活动:分组进行实验,测量物体在液体中的浮力,计算物体的密度。

六、板书设计1. 浮力的概念2. 阿基米德原理3. 物体在液体中的浮沉条件4. 浮力的计算七、作业设计1. 作业题目:(1)解释为什么铁块在水中会下沉,而在盐水中会上浮。

(2)计算一个物体在水中受到的浮力,已知物体的体积和水的密度。

2. 答案:(1)铁块在水中下沉是因为铁的密度大于水的密度,而在盐水中上浮是因为盐水的密度大于铁的密度。

(2)浮力=物体排开液体的体积×液体密度×重力加速度。

八、课后反思及拓展延伸1. 反思:本节课学生对浮力的概念和计算掌握情况,对实践活动的组织和实施效果进行反思。

八年级科学上册第1章第3节水浮力精品教案浙教版一、教学内容本节课,我们将在八年级科学上册第1章第3节中深入探讨水浮力。

详细内容涉及教材中关于浮力原理介绍,包括基米德原理、浮力计算以及物体沉浮条件等。

我们还将通过实验和例题,让学生直观地理解浮力在实际生活中应用。

二、教学目标1. 理解并掌握基米德原理,能运用浮力计算公式解决实际问题。

2. 掌握物体沉浮条件,解影响浮力大小因素。

3. 培养学生实验操作能力,提高他们分析问题和解决问题能力。

三、教学难点与重点教学难点:浮力计算公式运用,物体沉浮条件判断。

教学重点:基米德原理理解,实验操作和数据分析。

四、教具与学具准备1. 教具:浮力演示器、物体(如石头、木块等)、弹簧测力计、量筒、浮力计算公式卡片等。

2. 学具:学习笔记、教材、计算器等。

五、教学过程1. 实践情景引入:通过一个简单浮力实验(如木块浮在水面上),引发学生对浮力好奇心,进而导入新课。

2. 知识讲解:a. 讲解基米德原理,引导学生理解浮力来源。

b. 探讨影响浮力大小因素,引导学生得出浮力计算公式。

3. 例题讲解:结合教材例题,讲解浮力计算公式运用,解答学生疑问。

4. 随堂练习:布置一些有关浮力计算练习题,让学生独立完成,并及时给予反馈。

5. 实验操作:a. 分组进行浮力实验,让学生亲身体验浮力存在。

b. 引导学生通过实验数据,分析物体沉浮条件。

六、板书设计1. 基米德原理2. 浮力计算公式:F浮= ρ液gV排3. 物体沉浮条件4. 例题及解答过程七、作业设计1. 作业题目:a. 计算一个物体在水中受到浮力。

b. 判断一个物体在水中是沉还是浮,并说明原因。

2. 答案:见教材课后习题解答。

八、课后反思及拓展延伸1. 反思:本节课通过实验和例题,让学生掌握浮力相关知识。

但在实验操作过程中,要注意引导学生正确使用仪器,确保实验结果准确性。

2. 拓展延伸:鼓励学生思考浮力在生活中应用,如船舶、救生圈等,激发他们学习兴趣。

2020年浙教版八年级科学上册全册教案一、教学内容1. 第一章运动和力1.1 速度1.2 力1.3 重力1.4 摩擦力1.5 框架结构2. 第二章声音与环境2.1 声音的产生与传播2.2 声音的特性2.3 噪声及其控制2.4 声音与信息3. 第三章光的传播3.1 光的直线传播3.2 镜面反射与漫反射3.3 凸透镜与凹透镜3.4 眼睛与视觉4. 第四章电路与能源4.1 电路4.2 电流4.3 电压4.4 电能4.5 能源的开发与利用二、教学目标1. 知识与技能:使学生掌握运动和力的关系、声音与环境的关系、光的传播规律以及电路与能源的基本原理。

2. 过程与方法:培养学生运用科学方法进行实验、观察、分析、推理等实践能力,提高解决问题的能力。

3. 情感态度与价值观:激发学生对科学的兴趣,培养环保意识,增强节能观念。

三、教学难点与重点1. 教学难点:力的合成与分解、声音与噪声的控制、光的反射与折射、电路的串并联。

2. 教学重点:运动和力的关系、声音与环境的关系、光的传播规律、电路与能源的基本原理。

四、教具与学具准备1. 教具:运动和力实验装置、声音实验装置、光学实验装置、电路实验装置。

2. 学具:刻度尺、计时器、弹簧测力计、音叉、镜子、透镜、电路元件等。

五、教学过程1. 引入:通过实践情景引入,激发学生的兴趣和好奇心。

2. 新课导入:讲解本章的主要内容,明确学习目标。

3. 例题讲解:针对重点、难点进行详细讲解,帮助学生理解。

4. 随堂练习:布置相关习题,巩固所学知识,提高应用能力。

5. 实践活动:分组进行实验,培养学生的动手能力和团队协作精神。

7. 课堂反馈:了解学生的学习情况,及时解答疑问。

六、板书设计1. 章节2. 重点知识点3. 难点解析4. 实验步骤及结果5. 课堂小结七、作业设计1. 作业题目:(1)计算一个物体在给定时间内通过的路程。

(2)分析生活中常见的噪声污染,并提出防治措施。

(3)解释光的反射和折射现象,并举例说明。

第1章水和水的溶液第5节物质的溶解一、知识与技能1.理解饱和溶液和不饱和溶液的涵义;2.了解溶液的饱和与不饱和跟溶液浓稀的区别和联系;3.通过饱和溶液和不饱和溶液之间相互转化的学习,使学生接受事物是相互联系的、量变可以引起质变的科学观点。

二、过程与方法1.演示实验——引导讨论模式:2.实验探究模式。

三、情感态度与价值观1. 通过参与探究活动,体验科学探究并不是只限于科学家的行为,感受科学并不神秘;2. 通过阅读科学家琴纳的故事,感受科学家的魅力;3. 通过STSE教育,体验科学探究对社会和人类生活的影响,培养学生爱科学的情感;4. 感知科学探究是一个多角度、多方面收集证据的过程。

1.通过实验现象分析物质性质的能力:2.科学探究的方法以及对实验条件的控制。

归纳总结科学探究的一般步骤仪器:天平、砝码、量筒、烧杯、玻璃棒、酒精灯、石棉网、铁架、温度计、火柴、放大镜。

师:老师知道仓南有一项传统的文化遗产——晒盐。

你们知道吗?它的历史已经有3千多年了。

有没有同学知道晒盐呢?你能说说晒盐的过程或原理吗?生:蒸发水。

把海水引入盐田,然后太阳晒,盐就出来了。

师:对,古代仓南人民就是利用这些溶解的知识来生产食盐。

今天我们就来学习物质在水中的溶解。

《引出课题》师:那么,关于溶解,你还想了解哪些知识?生:默不作声。

师:你想深入研究溶解吗?(——想)那老师就带领大家一起来研究有关溶解的这些问题(出示问题)师:这些问题,哪些是你现在就能回答的?生:第一个问题。

师:你怎么知道的?生:初一学过。

或者举例说明。

师:(表扬),那剩下的问题我们的同学现在不能回答,那我们就带着这些问题做做实验,看能否从实验中找到答案。

(出示实验任务,简要说明:分别把5克蔗糖、1克硫酸铜、5克硫酸铜、0.2克熟石灰分别加入盛有10毫升水的烧杯中,并充分搅拌。

)三、学生实验,教师巡视指导(10分钟)(说明:重点了解学生对饱和溶液和不饱和溶液的判断,并初步了解其判断理由。

浙教版八年级科学上册教案第一课植物形态的多样性

教学目标

- 了解植物形态的多样性;

- 了解植物的内部结构特征;

- 掌握观察、叙述、分类的方法。

教学重点

- 植物的器官形态与功能;

- 内部构造特征。

教学难点

- 植物的形态特征与环境的关系;

教学过程

1. 前置检测(5分钟)

老师询问学生已学过哪些植物,对植物的形态有哪些了解,并教师简要讲解一些对植物形态的基础知识。

2. 新课导入(10分钟)

老师发放植物标本,让学生观察,并引导学生根据植物的形态

特征进行讨论。

之后再进行形态分类的讲解。

3. 植物形态的分类(20分钟)

老师根据植物的长相与特征,进行分类讲解。

让学生通过观察、分析和比较,从形态上了解植物的多样性。

4. 植物内部构造特征的讲解(20分钟)

老师通过PPT课件与标本模型的形式,向学生介绍植物内部结构的形态,并讲解不同植物的内部结构与外部表现的联系。

5. 课堂练(15分钟)

老师发放题目,让学生尝试进行分析、分类,以帮助学生更好

地理解植物形态的多样性。

并适时纠正易错的地方。

6. 课堂总结(5分钟)

老师从植物形态的多样性、内部构造特征、观察、叙述、分类的方法几个方面进行总结,并对这些方面的研究提出一些建议和指导。

参考资料

- 《浙教版》八年级科学上册。

地球上的水一、教材分析1.内容特点:这节课的教学内容是八年级上《科学》第一章第一节,本课是“地球宇宙和空间科学”主题2——人类生存的地球中的地球上的水体与“物质科学”中的主题——常见的物质中的“水”有密切联系,水作为一种重要资源,它对自然环境的形成和人类的生活、生产活动影响是非常大的,这也是学生容易体验和领会的,因此教材以“水”为主题形成了一个综合性章节,本节先认识水在自然界的分布和循环,知道世界和我国淡水资源的严重危机,以及合理开发和利用水资源的措施,树立要保护水资源的意识和社会责任感。

2.教学目标:(知识与技能)(1)知道地球上主要水体的名称和分布,知道水的存在状态。

(2)能描述水体之间联系的途径,认识水体运动的基本特点。

(过程与方法)(1)通过交流探讨,体验水无处不在。

(2)通过读图分析等活动,发展学生获取信息、处理信息的能力。

(3)通过一系列的交流活动,发展学生语言表达能力和想象能力。

(情感、态度、价值观)(1)通过一系列挑战活动,激发学生的学习兴趣和对科学的求知欲望,让学生在不断的成功中养成对知识“乐学、乐用”的积极心向。

(2)通过对淡水资源分布、储量和水的重要性的学习,认识保护水资源的迫切性,树立节约用水的观念。

(重点)水的重要性及水循环的过程和特点(难点)水循环过程和产生原因二、学情分析学生在生活中对水的体验十分丰富,对于“水在哪里?哪里有水?”“所有动植物都离不开水”等都有丰富的感性认识。

并且在第一册中曾经学习水的三态变化、水与地球上生命的密切关系等知识。

学生经验体系中的这些关于水的知识片段是本节内容的学习基础。

从水在哪里→地球上的水是如何存在的?它们怎么转化?是什么力量促使它们转化?从所有动植物都离不开水→水对生命有多重要呢?这些问题在原知识的基础上通过一定情境被提出来,会激发学生的内在求知欲。

通过学习本节内容学生头脑中关于水的零碎知识将起来,并在原有基础上更加深入,对各类水体的存在及其转化和循环有一个清晰的认识,对于《生活中的水》这一课题有了一个整体的感知,为后续学习打下基础。

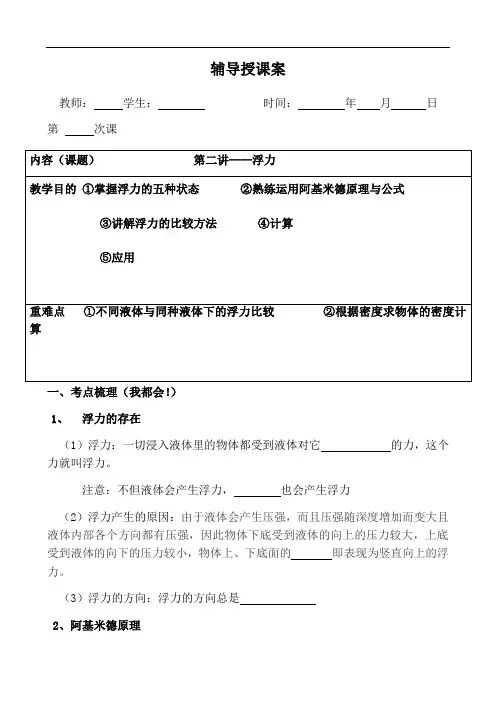

辅导授课案教师:学生:时间:年月日第次课一、考点梳理(我都会!)1、浮力的存在(1)浮力:一切浸入液体里的物体都受到液体对它的力,这个力就叫浮力。

注意:不但液体会产生浮力,也会产生浮力(2)浮力产生的原因:由于液体会产生压强,而且压强随深度增加而变大且液体内部各个方向都有压强,因此物体下底受到液体的向上的压力较大,上底受到液体的向下的压力较小,物体上、下底面的即表现为竖直向上的浮力。

(3)浮力的方向:浮力的方向总是2、阿基米德原理(1)探究浮力与物体排开水的关系①提出问题:浮力大小与什么因素有关?②建立假设:浮力的大小与物体排开的液体的多少有关,排开的液体越多,受到的浮力越大③设计实验:1.实验器材:弹簧测力计、溢水杯、水、小桶、石块(2)实验步骤:①测出铁块所受到的重力G;②测出空桶所受到的重力G桶;③把铁块浸入溢水杯中,读出弹簧测力计示数F;④测出小桶和被排开水的总重力G总;⑤记录分析数据,浮力可用上述字母表示为。

(3)结论:浸在液体中的物体,受到向上的浮力,大小等于它排开的液体所受到的重力。

即:注意:体积的单位必须用米3,密度的单位必须用千克/米3(4)浮力的大小与哪些因素有关浮力大小跟、有关,与物体本身的、、在液体中的无关。

3、物体的沉浮条件及其应用(1)物体的沉浮条件①在水中的物体会出现物种情形:、、、、②物体沉浮条件是:物体全部浸入液体时,受到两个力,一个是重力G,方向,另一个是浮力F浮,方向,这两个力的合力决定了物体的沉浮情况。

③物体的沉浮条件及与液体密度的关系 (2)物体沉浮条件的应用①航天员在水中做模拟太空行走的训练为了使航天员能够适应太空的特殊环境,人们设计了在大型水池中对航天员进行太空行走模拟训练的方法。

为了保证航天员在水中处于悬浮状态,应使航天员自身及所携带的装备受到的浮力 重力 。

②密度计测量时,让密度计漂浮在液面上。

液体密度不同,密度计排开液体的体积就不同,液面对应密度计的位置也就不同。

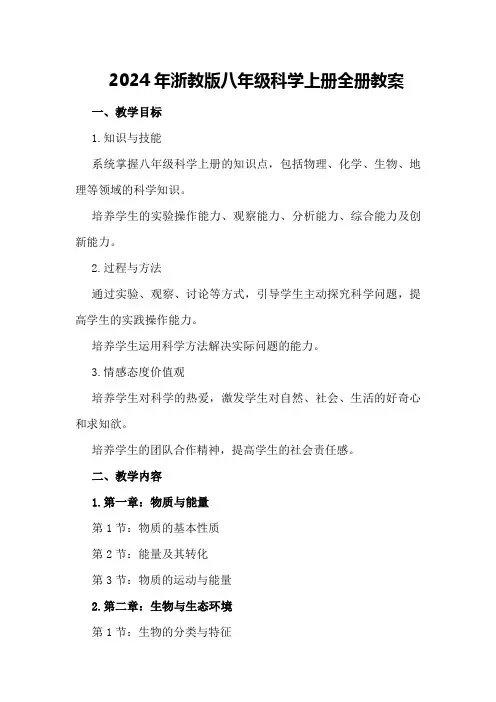

2024年浙教版八年级科学上册全册教案一、教学目标1.知识与技能系统掌握八年级科学上册的知识点,包括物理、化学、生物、地理等领域的科学知识。

培养学生的实验操作能力、观察能力、分析能力、综合能力及创新能力。

2.过程与方法通过实验、观察、讨论等方式,引导学生主动探究科学问题,提高学生的实践操作能力。

培养学生运用科学方法解决实际问题的能力。

3.情感态度价值观培养学生对科学的热爱,激发学生对自然、社会、生活的好奇心和求知欲。

培养学生的团队合作精神,提高学生的社会责任感。

二、教学内容1.第一章:物质与能量第1节:物质的基本性质第2节:能量及其转化第3节:物质的运动与能量2.第二章:生物与生态环境第1节:生物的分类与特征第2节:生物与环境的关系第3节:生物的进化与适应3.第三章:地球与宇宙第1节:地球的形状与结构第2节:地球的运动与季节第3节:宇宙的探索4.第四章:技术与工程第1节:技术的基本概念第2节:技术的发明与创新第3节:工程设计与实践三、教学过程1.第一章:物质与能量第1节:物质的基本性质教学内容:介绍物质的基本性质,如密度、熔点、沸点等。

教学方法:通过实验、观察,让学生了解物质的基本性质。

教学评价:课堂提问、实验报告、小组讨论。

第2节:能量及其转化教学内容:介绍能量的概念、能量转化与守恒定律。

教学方法:通过实例、讨论,让学生理解能量的转化与守恒。

教学评价:课堂提问、课后作业、小组讨论。

第3节:物质的运动与能量教学内容:介绍物质的运动形式、能量与运动的关系。

教学方法:通过实验、观察,让学生了解物质运动与能量的关系。

教学评价:课堂提问、实验报告、小组讨论。

2.第二章:生物与生态环境第1节:生物的分类与特征教学内容:介绍生物的分类方法、生物的基本特征。

教学方法:通过实物观察、讨论,让学生了解生物的分类与特征。

教学评价:课堂提问、课后作业、小组讨论。

第2节:生物与环境的关系教学内容:介绍生物与环境的关系,如生物的适应性、生态平衡等。

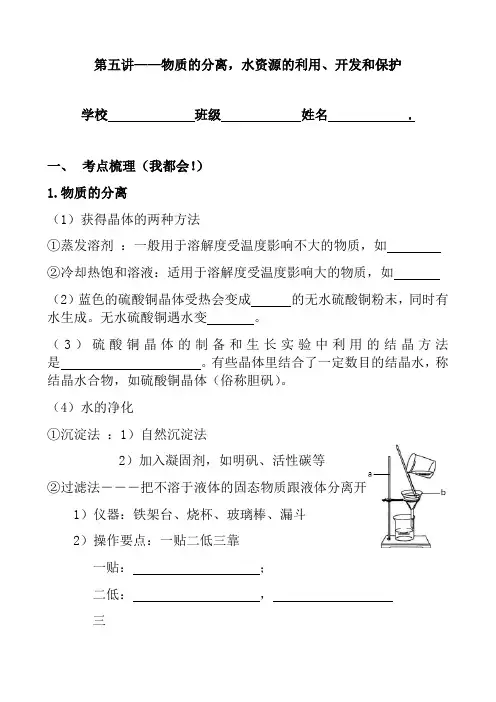

第五讲——物质的分离,水资源的利用、开发和保护学校班级姓名 .一、考点梳理(我都会!)1.物质的分离(1)获得晶体的两种方法①蒸发溶剂:一般用于溶解度受温度影响不大的物质,如②冷却热饱和溶液:适用于溶解度受温度影响大的物质,如(2)蓝色的硫酸铜晶体受热会变成的无水硫酸铜粉末,同时有水生成。

无水硫酸铜遇水变。

(3)硫酸铜晶体的制备和生长实验中利用的结晶方法是。

有些晶体里结合了一定数目的结晶水,称结晶水合物,如硫酸铜晶体(俗称胆矾)。

(4)水的净化①沉淀法:1)自然沉淀法2)加入凝固剂,如明矾、活性碳等②过滤法―――把不溶于液体的固态物质跟液体分离开的一种方法1)仪器:铁架台、烧杯、玻璃棒、漏斗2)操作要点:一贴二低三靠一贴:;二低:,三靠:;;③蒸馏原理:利用液体里各成分的沸点不同而进行分离的方法。

蒸馏装置组成:蒸馏烧瓶、温度计、铁架台、冷凝管、接受器、锥形瓶(5)粗盐提纯为精盐的主要步骤有溶解、过滤、蒸发,最后所得的精盐是混合物。

2.水资源的利用、开发和保护(1)目前人类利用较多的淡水资源有、、(2)保护和节约用水的三种主要方法是、、。

同时,保护水资源还要防止二、随堂快练(我能行!)1.析出晶体后的母液在温度不变时一定是()A.饱和溶液B.稀溶液C.浓溶液D.不饱和溶液2. 一定温度下,向右图所示烧杯中加入一定量水,仅有部分晶体溶解。

所得溶液与原溶液相比,下列正确的是()A.溶剂的质量增加,溶液颜色变浅 B.溶质的质量增加,溶液颜色变深C.溶质的溶解度不变,溶液颜色变深 D.溶质的溶解度不变,溶液颜色不变3.天热时,将半杯糖水放入冰箱,一段时间后,杯底出现部分晶体。

下列对于这一现象的,不正确的是()A.未放入冰箱前糖水一定是饱和的B.降低温度可以从糖水中获取晶体C.放入冰箱后,溶质的质量分数变小D.温度降低后,蔗糖的溶解度减小4.在较高温度下,某溶液所含硝酸钾和氯化钠都已经接近饱和,当其冷却至室温时,析出的晶体经检验几乎不含氯化钠,这是因为()A. 氯化钠的溶解度比硝酸钾小B. 氯化钠的溶解度比硝酸钾大C. 氯化钠的溶解度受温度变化小D. 氯化钠的溶解度在室温时更大5.若要将一杯某物质的不饱和溶液变成饱和溶液,一定能实现的方法是()A.增加溶剂B.降低温度C.增加溶质D.倒出部分溶液6.冷却热饱和溶液析出无水晶体前后,保持不变的是()A.溶液质量B.溶质质量C.溶剂质量D.溶解度7.下列关于结晶和晶体的说法,错误的是()A.饱和溶液降温析出晶体后的溶液仍是饱和溶液B.降低饱和溶液的温度不一定有晶体析出C.从溶液中析出的晶体不一定有结晶水D.把溶液的溶剂蒸发一些一定会有晶体析出8.在进行过滤操作时,除了使用铁架台、烧杯、玻璃棒以外,还需要的仪器是()A. 酒精灯B. 托盘天平C. 蒸发皿D. 漏斗9.净化水的方法有:①过滤②加明矾吸附沉降③蒸馏④消毒杀菌。

辅导授课案教师:学生:时间:年月日第次课一、考点梳理(我都会!)1、浮力的存在(1)浮力:一切浸入液体里的物体都受到液体对它的力,这个力就叫浮力。

注意:不但液体会产生浮力,也会产生浮力(2)浮力产生的原因:由于液体会产生压强,而且压强随深度增加而变大且液体内部各个方向都有压强,因此物体下底受到液体的向上的压力较大,上底受到液体的向下的压力较小,物体上、下底面的即表现为竖直向上的浮力。

(3)浮力的方向:浮力的方向总是2、阿基米德原理(1)探究浮力与物体排开水的关系①提出问题:浮力大小与什么因素有关?②建立假设:浮力的大小与物体排开的液体的多少有关,排开的液体越多,受到的浮力越大③设计实验:1.实验器材:弹簧测力计、溢水杯、水、小桶、石块(2)实验步骤:①测出铁块所受到的重力G;②测出空桶所受到的重力G桶;③把铁块浸入溢水杯中,读出弹簧测力计示数F;④测出小桶和被排开水的总重力G总;⑤记录分析数据,浮力可用上述字母表示为。

(3)结论:浸在液体中的物体,受到向上的浮力,大小等于它排开的液体所受到的重力。

即:注意:体积的单位必须用米3,密度的单位必须用千克/米3(4)浮力的大小与哪些因素有关浮力大小跟、有关,与物体本身的、、在液体中的无关。

3、物体的沉浮条件及其应用(1)物体的沉浮条件①在水中的物体会出现物种情形:、、、、②物体沉浮条件是:物体全部浸入液体时,受到两个力,一个是重力G,方向,另一个是浮力F浮,方向,这两个力的合力决定了物体的沉浮情况。

③物体的沉浮条件及与液体密度的关系 (2)物体沉浮条件的应用①航天员在水中做模拟太空行走的训练为了使航天员能够适应太空的特殊环境,人们设计了在大型水池中对航天员进行太空行走模拟训练的方法。

为了保证航天员在水中处于悬浮状态,应使航天员自身及所携带的装备受到的浮力 重力 。

②密度计测量时,让密度计漂浮在液面上。

液体密度不同,密度计排开液体的体积就不同,液面对应密度计的位置也就不同。

地球上的水教学目标一、知识与技能:1、知道地球上主要水体的分布和名称,并能描述水体间联系的途径。

2、概述水体运动的基本特点。

3、认识到水对人类生存和发展的重要性。

二、过程与方法:1、通过学习,学会利用图表来获得信息的科学方法。

2、通过对水体的分类,认识到分类是进行科学研究的基本方法。

三、情感态度与价值观:1、通过对一些自然现象的观察,进一步激发学生探索大自然奥妙的兴趣,树立学好科学的信心。

2、通过学习水与生命的关系,树立保护水资源的意识和社会责任感。

3、培养节约用水的意识和习惯。

2学情分析从知识体系和能力体系上看,八年级的学生已熟悉了一定的科学知识和学习方法,通过七年级的学习训练,已具备初步的思维能力和运用所学知识解决简单的实际问题的能力。

从学生的年龄结构和心理特征来看,十五岁左右的他们有较强的好奇心和求知欲,其有意注意和责任感意识有所增强,在老师的引导下,他们能积极思考,主动寻找答案,因此教学中教师要培养他们学会利用图、表等数量关系获得知识信息的能力,认识分类这种科学研究的基本方法,并树立保护水资源的意识和社会责任感。

3重点难点一、重点:水的重要性及水循环的过程及特点二、难点:地球上水循环产生的原因4教学过程4.1.1教学活动活动1【导入】导入谜语导入(2分钟)【提问】小溪中散步,池塘里睡觉,江河里奔跑,海洋里舞蹈。

打一物体。

【学生活动】猜出谜底是——水。

【教师】今天我们就一起来学习下地球上的水。

(板书标题)活动2【讲授】新知识讲授1、水的分布(10分钟)【提问】有人说我们居住的地球应当叫水球,你知道为什么吗?【教师】因为我们生活的地球有71%的表面积被水占着,从天空到地下,从陆地到海洋,到处都是水的世界,那大家想知道地球上水的分布到底是怎样的吗?请看大屏幕。

【PPT】课本图1-1 水的分布图。

【小组活动】观察、思考并回答:①从图中可看出,地球上的水可以分为哪几类?②各类水体所占的比例如何?③从中你能得出什么样的结论?或者你有什么样的想法?【教学活动】教师根据学生的回答做总结。

八年级科学上册第1章第3节水浮力优质教案浙教版一、教学内容本节课我们将学习八年级科学上册第1章第3节《水浮力》。

教材详细内容主要围绕浮力概念、基米德原理以及浮力计算等方面展开。

通过实验和例题,让学生深入解浮力在日常生活中应用。

二、教学目标1. 知识与技能:使学生理解浮力概念,掌握基米德原理,能运用浮力知识解决实际问题。

2. 过程与方法:培养学生动手实验、观察现象、分析解决问题能力。

3. 情感态度与价值观:激发学生对科学现象好奇心,增强对科学学习兴趣。

三、教学难点与重点重点:浮力概念、基米德原理、浮力计算。

难点:基米德原理理解及浮力计算公式运用。

四、教具与学具准备1. 教具:浮力演示装置、浮力计算公式卡片、例题解析PPT等。

2. 学具:实验器材(如物体、弹簧测力计、水等)、笔记本、文具等。

五、教学过程1. 实践情景引入:通过演示浮力实验(如木块、铝块在水中浮沉),引导学生观察现象,提出问题,引发思考。

2. 知识讲解:(1)讲解浮力概念,让学生理解浮力是液体对物体向上托力。

(2)阐述基米德原理,引导学生掌握浮力大小与物体排开液体体积关系。

(3)介绍浮力计算公式,通过例题讲解,让学生学会运用公式解决实际问题。

3. 随堂练习:布置一些有关浮力练习题,让学生及时巩固所学知识。

4. 学生实验:分组进行实验,测量不同物体浮力,并计算其大小。

六、板书设计1. 浮力概念2. 基米德原理3. 浮力计算公式4. 例题解析5. 实验注意事项七、作业设计1. 作业题目:(1)解释浮力概念,并举例说明。

(2)简述基米德原理,并解释其意义。

①一个质量为200g物体在水中浮力;②一个体积为500cm³木块在水中浮力。

2. 答案:八、课后反思及拓展延伸1. 反思:本节课通过实验和讲解,学生对浮力有更深入认识。

但在实验过程中,部分学生对基米德原理理解不够透彻,需要在今后教学中加强指导。

2. 拓展延伸:引导学生探讨浮力在日常生活中应用,如船舶、救生圈等,增强学生实践应用能力。

2020年浙教版八年级科学上册全册教案一、教学内容1. 第一章《生活中的水》:了解水的性质、用途及保护水资源的重要性。

第一节:水的性质与用途第二节:水资源与水污染2. 第二章《空气与呼吸》:研究空气的成分、作用以及呼吸系统的构成与功能。

第一节:空气的成分与作用第二节:呼吸系统的结构与功能3. 第三章《力与机械》:探讨力的概念、作用以及简单机械的原理与应用。

第一节:力的概念与作用第二节:简单机械的原理与应用二、教学目标1. 让学生掌握水、空气、力的基本概念和性质,了解它们在生活中的应用。

2. 培养学生保护水资源、关注呼吸健康、运用力的意识,提高科学素养。

3. 通过实践与探究,培养学生的观察、思考、分析和解决问题的能力。

三、教学难点与重点1. 教学难点:水污染的原因与防治、呼吸系统的结构与功能、力的作用与简单机械的原理。

2. 教学重点:水的性质与保护、空气的成分与作用、力的概念与简单机械的应用。

四、教具与学具准备1. 教具:多媒体设备、实验器材(烧杯、试管、滴管、天平等)、模型(呼吸系统模型、简单机械模型)。

2. 学具:课本、笔记本、实验报告册、学习资料。

五、教学过程1. 引入:通过实际生活中的现象,引出教学内容,激发学生的兴趣。

例如:讨论为什么我们要喝水、空气质量对健康的影响、力的作用等。

2. 知识讲解:详细讲解教材内容,结合实际例子,使学生更好地理解。

水的性质与用途:通过实验演示水的溶解、导电等性质,讨论水的用途和保护水资源的重要性。

空气的成分与作用:分析空气中的氧气、二氧化碳等成分,讲解它们在呼吸和燃烧中的作用。

力的概念与简单机械:通过实际操作,让学生感受力的作用,介绍简单机械的原理和应用。

3. 例题讲解:针对教学难点,选择典型例题进行讲解,帮助学生巩固知识。

4. 随堂练习:布置与教学内容相关的练习题,让学生及时巩固所学知识。

5. 实践活动:组织学生进行实验或实地考察,提高学生的实践能力。

六、板书设计1. 采用图表、关键词、箭头等形式,将教学内容直观地展示在黑板上。

第1节电荷与电流一、教学目标1. 知道摩擦起电;2. 解释电荷间的相互作用;3. 感知生活中的现象,增强科学兴趣;4. 初步认识电流、电路及电路图;5. 知道电源和用电器;6. 从能量转化的角度认识电源和用电器的作用。

二、教学重点难点重点:解释电荷间的相互作用;使用原理解释生活中的现象;电流的概念、电路的组成及正确连接电路。

难点:摩擦起电的形成原理;电流的形成;画电路图。

三、课前准备玻璃棒(丝绸)、橡胶棒(毛皮)、验电器、小纸屑、小灯泡、门铃、电源、导线四、教学过程(一)摩擦起电【思考】你用什么方法使物体带电?你怎么知道物体带电?实验:用玻璃棒摩擦丝绸后,让玻璃棒靠近小纸屑,观察发生的现象。

玻璃棒能吸引小纸屑,说明玻璃棒与丝绸摩擦后会带上电荷。

问题:1.为什么摩擦之前物体不能吸引纸屑?物体内有两种不同的带电粒子,一种带正电荷,一种带负电荷。

通常情况下,两种电荷带电量相等,所以相互抵消。

2. 为什么摩擦以后物体能吸引纸屑?摩擦是一个物体上的电子转移到另一个物体上。

物质得到电子带负电,物质失去电子带正电。

这些物体所带电荷不能定向移动叫静电。

(二)电荷间的相互作用提供材料:两根塑料吸管(提示:与毛皮摩擦后带负电荷)、毛皮、玻璃棒、丝绸、塑料轨道。

【探究】1. 提出问题:两种电荷之间有什么关系呢?2. 建立假设:同种电荷相互排斥,异种电荷相互吸引。

3. 设计实验,进行实验。

两位同学合作,一位同学用丝绸摩擦玻璃棒(使玻璃棒带正电),另一位用毛皮摩擦橡胶棒(使橡胶棒带负电),同时将玻璃棒和橡胶棒放在轨道上比较接近的位置,二者之间相互吸引。

两位同学都用毛皮摩擦玻璃棒(使玻璃棒都带负电),同时将两玻璃棒放在轨道上比较接近的位置,二者之间相互排斥。

如果两个物体都带正电,那么同时将二者放在轨道上比较接近的位置,二者之间相互排斥。

结论:同种电荷相互吸引,异种电荷相互排斥。

(三)电流与电路给出小灯泡、小电动机、电源、开关导线,分先后两次连接电路,使小灯泡亮、小电动机转动,看谁做得最快最好!任何情况下都不能把电源的两端直接连在一起!问题:你在实验中有什么收获和体会?有什么疑问?教师:刚才我们实际上安装了一个简单的电路,其实收音机、电视机、冰箱、照明灯……这些看似复杂的东西都是由最简单的电路组成的,让我们走进电的神秘世界吧。

第1节大气层一、知识与技能目标:1.了解大气的重要性。

2.了解大气温度的垂直分布特点。

3.掌握大气的垂直分布规律。

4.理解对流层的特点,探究对流的形成。

二、过程与方法目标:1.培养联想与发散思维,通过图像进行归纳总结与整理。

2.通过讨论交流,增强语言概括和表达能力。

3.培养探究能力与观察能力。

三、情感、态度、价值观目标:1.培养人类与地球协调的观念,培养小组合作与团队精神。

2.培养STS思想,强化人文精神。

3.体会互动课堂的融洽气氛和探究的成就感。

1.大气温度的垂直规律及分层。

2.对流实验中观察对流现象,探究对流的成因。

1.根据大气温度的垂直规律图掌握大气温度规律并进行分层。

2.探究对流的形成原因。

图片:黄山雾蒙蒙的山景、黄山云海奇观【提出问题】月球上也有这样壮观的云海吗?为什么?台风、云、雨、雪等现象的发生,我们无时无刻在呼吸,飞机在空中飞行,这些都与什么有关?【总结】是的,这些都与大气有关,那么,这节课我们就一起来学习地球的“保护伞”——大气层。

一、大气的重要性【提出问题】那么,在我们日常生活中,还有哪些现象与大气有关呢?【小组讨论】我们说大气是地球的保护伞,那如果没有大气,地球会变得怎样?是的,大气对我们人类来说的确非常重要。

一般来说,平常我们所说的空气也就是大气,它主要集中在地面以上1000千米的高度内。

与地球的半径相比,大气显得很薄,如果我们把地球比作橙子的话,那么,大气就像橙子的皮那样,然而,它对地球而言却非常重要,它像一件外衣一样保护着地球。

【提出问题】那么,同学们知道空气的成分是什么吗?大气中的各种气体,都是人类不可缺少的资源(举例:氧气是进行生命活动所必需的;二氧化碳是光合作用的重要原料;水蒸气能成云致雨……)二、大气温度的垂直变化展示情景图片:【提出问题】老师在欣赏图片时发现一个问题:山脚下绿草茵茵,而山顶上却都是积雪。

请同学们思考“人间四月芳菲尽,山寺桃花始盛开”的原因。

为什么山脚和山顶的温度会相差那么大呢?【提出问题】是否高度越高,大气的温度就越低呢?有些学生回答不是,这是你们的猜想呢?还是你已经有什么依据了?那光有猜想还不行,我们来看气象学家帮我们测到的大气在不同高度时的温度变化图,看看大家的猜想是否正确。

1.1水在哪里课题 1.1 水在哪里课题 1.2 水的组成课题 1.3 水的密度课题 1.4 水的压强课题 1.5 水的浮力课题 1.6物质在水中的分散状况课题第7节物质在水中的溶解课题 1.8 物质在水中的结晶课题 1.9 水的利用和保护1.1水在哪里课题 1.1 水在哪里教学目标 1、知道地球上主要水体的名称河分布,并能描述水体之间联系的途径。

2、通过对一些自然现象的观察,认识水体运动的基本特点。

3、通过学习,认识水对人类生存和发展的重要性,使学生树立保护水源,节约用水的观念。

重点:水的重要性及水循环的过程及特点难点:地球上水循环产生的原因课程资源的准备与开发教、学预设调控对策一、引入:地球是一颗“水”的行星,水以各种不同的形式分布在大气、岩石和生物等圈层中。

在地球引力和太阳辐射能的作用下,各种水体相互联系,相互转换,组成了地球上连续但不规则的水圈。

让学生谈谈对水的认识。

二、地球上水的组成及分布:海洋水 96.53%冰川冰 68.69%1、水陆地淡水 2.53% 其他水体………… P2地下淡水 30.06%湖泊咸水和地下咸水 0.94%2、多水体是相互联系的——水有三态,随温度变化而变化三、水的重要性:1、水是生命有机体的重要组成部分见P4表实验:黄瓜放糖2、水参与地球生命体的活动过程举例:绿色植物A.光合作用B.承担输送养分的任务C.蒸腾调温3、长期生存在不同水分条件下的生命体为适应当地水分供给特点,往往会形成特定的行为特点和生理结构特点。

(举例:气根、叶刺、骆驼)四、水的循环——水体运动的重要形式1、水循环的过程特点:蒸发,蒸腾,凝结,降水,径流形成水循环的内因:水的物理属性,即水随着温度的不同,会以固态、液态和气态三种形态出现。

导致水循环的外因:太阳辐射和地心引力。

水循环:(1)小循环1陆上内循环:陆地-大气2海上内循环:海洋-大气(2)大循环:海陆间水循环:海洋-陆地-大气2、水循环的重要性:水循环是地球上各水体间相互联系的纽带,使水圈成为一个动态的系统。

通过水循环,使海洋源源不断地向陆地供应淡水,滋润着土地,哺育着生命。

五、小结:【讨论】如何节水?即水是“取之不尽,用之不竭”的吗?课题 1.2 水的组成教学目标 1、通过观察电解水的实验现象,确认其产物,知道水的组成。

2、能结合生活实际,运用现有知识归纳水的重要性质,并解释自然界的一些现象。

重点:水的电解产物分析及结论,水的重要性质难点:电解水实验的分析及解释课程资源的准备与开发教、学预设调控对策【复习】水循环过程中,水的形态发生了变化,怎样的变化?有没有变成其他物质?属于物理变化还是化学变化?【引入】若把水通直流电,又有什么现象产生?一、水的电解:1、介绍实验装置及电路连接。

2、观察内容及步骤:A.电极上产生的现象:B.两支玻璃管内液面出现的变化:C.产生的两种气体的体积比:D.验证让两种气体所采用的不同的方法:E.出现的不同的现象:3、实验结论【补充】电解水是物理变化还是化学变化?二、水的重要性质:颜色沸点气味凝固点状态水的异常现象【讨论】冰山的形成过程及泰坦尼克号船的沉没的原因。

课题 1.3 水的密度教学目标1、通过对水的密度的认识,确认单位体积的某种物质的质量叫该物质的密度。

2、知道不同物质具有不同的密度——密度是物质的一种特性。

3、写出密度的定义式,能解决简单的问题,说出密度的单位及换算。

4、能说出密度的含义,从密度表中掌握有关信息。

5、通过习题教学,初步掌握有关密度的简单计算。

6、会用量筒,天平等器材测量固体和液体的密度。

重点:水的密度(概念,单位和测定)难点:密度单位及计算课程资源的准备与开发教、学预设调控对策【引入】从家庭生活用水这个生活中常见的问题入手。

怎么样将水的体积转化为水的质量?(回家观察水表,询问父母一月一般的用水量)【实验】密度概念的建立复习:用量筒测液体体积,用天平测质量(液体质量)的方法及操作重点。

实验结论:(1)水的质量跟它的体积成正比(2)水的质量与体积的比值式一个恒量。

即质量/体积=1克/厘米3含义:体积为1CM3的水的质量为1g【演示】测量一定体积的酒精,铁的质量,写成0.8g/cm3 7.9g/cm3结论:不同物质,单位体积的质量是不同的。

一、密度:1、定义:单位体积某种物质的质量。

2、公式:密度=质量/体积ρ=m/v3、单位:克/厘米3 或者千克/米3换算关系:1克/厘米3=1000千克/米3二、公式教学要点:1、ρ=m/v中ρ、m、v都是对同一物体而言。

2、对于同一物质,ρ一定,反应物质的一种特性,与物体的m、v大小无关,v增大,m也增大,ρ不变,即m/v不变【判断】某物质的密度跟质量成正比,跟体积成正比。

( ×)3、对于不同物质,V相同,则m大的ρ也大,m小的ρ也小。

【判断】“铁比棉花重”的说法4、运用公式进行计算时,单位要统一。

5、应用:由讨论题引出——知道其中任意2个量,即可求出第三个量。

1判断何种物质;(打假)例:有一块金黄金属,质量为2225千克,体积是250分米3,问这块金属是什么?2测大型物体的质量;(矿山的质量)例:有一用纯铜做成的纪念碑,体积为15m3,问质量是多少? 3测难以测量体积的物体体积计算。

(小石块或大理石碑)三、密度表的教学:1、说出密度表中物质密度的意义:ρ铁=7.9×103千克/米3表示,or2、据表得出:不同的物质有不同的密度,故密度是物质的特征之一。

问:物质的特性学过的有哪些?(晶体熔点,液体的沸点等)3、固体、液体、气体的密度的差别:一般的说,固体和液体的密度大小相差不大,气体比它们约小1000倍。

推出:固、液——》》气,气体体积增大1000倍左右通常状况下,气体分子间的间距约为分子直径的倍。

(要求学生推理,即气体分子间的空隙比固体和液体间的大得多。

)4、记住:铁、水、酒精、水银的密度值。

四、习题教学:1、体育课上用的铅球,质量是4000克,体积约为570cm3。

这种铅球是纯铅做的吗?2、一根能承受最大拉力为1800牛的缆绳,能提起体积是0.5米3的钢梁吗?3、某工地需要用密度为1.4×103千克/米3的沙子50米3。

若用一辆载重5吨的汽车运载,至少需运载几趟?四、学生实验课题 1.4 水的压强教学目标1、能举例说明压力的特点和压力的作用效果。

2、确认压力的作用效果跟压力的大小和受力面积的大小有关,用单位面积上受到的压力可以很好地反映压力的作用效果。

3、写出压强的公式、单位;能由公式出发得出增大和减小压强的方法,能分析增大和减小压强的实例。

压力概念与重力的区别;压强概念的建立压强公式的教学课程资源的准备与开发教、学预设调控对策【引入】创设情境:约翰.墨里的实验一、压力和压强:1、压力:力作用在受力物体的表面上,力的方向与受力物体的表面垂直,并指向受力物体。

成因:物体间由于相互挤压而产生的。

分析:1手指按瓶子:手与瓶子相互挤压,手的压力作用在瓶的表面上,并与接触面相互垂直。

2压路机压地面,滚筒与地面相互挤压,压力作用在地面上,并与地面垂直。

3钳子夹核桃,钳子与核桃之间相互挤压,压力作用在核桃壳上,并与核桃壳表面垂直。

2、压力的作用效果:会使物体的表面产生凹陷的效果。

【实验】研究压力的作用效果可能跟哪些因素有关?说明:控制变量法;控制实验条件得出结论:压力的作用效果跟压力的大小和受力面积的大小有关,压力越大,作用效果越明显;受力面积越小,压力的作用效果越明显。

3、压强:定量描述压力的作用效果。

定义:单位面积上受到的压力叫压强。

公式:压强=压力/受力面积注意:1F是压力而不是重力,水平支持面上静止时 F=G2S是受力面积而不是物体的表面积或面积。

3单位统一 N/m2单位:1帕=1牛/米2,了解帕的大小例题教学:P154、增大和减小压强的方法:1增大:增大压力,减小受力面积2减小:减小压力,增大受力面积二、水的压强1、实验:水对容器底部和侧壁的压强实验过程中让学生逐步体验两点:1水对容器底部有压强,深度越大,压强越大2水对容器侧壁也有压强,深度越大,压强也越大【演示实验】看哪个孔的水射的远……(无实验器具用自制的矿泉水瓶代替,课件不得已的时候用)学生观察并得出结论(也是水压强作用效果的另一种表现)推出不光是水,其他液体也有这个性质(水银也有)2、水的内部也存在压强回想前面讲过的约翰.墨累的实验已经自己在游泳时胸闷等感受,得出水的内部也存在压强。

那么水内部的压强有什么特的呢?我们如何通过实验让水内部压强的效果表现出来呢?3、探究:研究水内部压强的特点。

1提出问题:水的压强跟哪些因素有关?(水的压强可能跟哪些因素有关?)2建立假设:水的压强可能跟水的深度有关,即可能会随着水的深度的增大而增大;也可能跟方向有关,水向下的压强可能大于向上的压强和向侧向的压强。

(提示前面的实验特点)3设计实验:怎么样比较水的压强大小呢?——压强计1、观察压强计:自己研究,发现压橡皮膜越重,U形管左右两液面的高度差越大——>>>>压强越大,高度差越大;压强计可以转动,可以比较水内不同深度,不同方向的压强大小。

2、制订实验方案:不同高度,相同的方向;不同方向,相同的高度进行比较。

(设计表格)橡皮膜朝向金属盒所在深度/cm 压强计U形管两液面的高度差/cm朝上朝上朝上朝下朝侧面4交流实验方案并做及时的记录。

5得出结论:水的内部存在着压强,水的压强随深度的增加而增大;在同一深度,水向各个方向的压强大小相等。

6推广:一般液体的压强和水的压强特点一样。

7深化:液体压强除了和高度,方向有关,还和液体本身的什么有关呢?【实验】同一高度,同一方向,水和浓盐水压强大小的比较,水和浓盐水的密度不同——>>>>>在不同的液体的同一深度,密度大的液体,压强较大。

4、压力和压强小结:5、课堂练习(书后面的课后练习,进行巩固)课题 1.5 水的浮力教学目标1、确认水及其他的液体对浸入其内的物体都会产生浮力的作用,确认空气也有浮力。

2、能通过实验方法,探究浮力大小跟哪些因素有关,并概括出阿基米德原理。

3、能用测力计测量浮力,能用阿基米德原理计算浮力。

4、能用力和运动的关系推导出物体在液体中浮沉的条件,并会用物体的浮沉条件解释有关现象和解决简单的实际问题。

重点难点分析物理知识得出的公式比较多,一多学生就感觉摸不到头脑,所以,在教学过程中对公式代表的字母含义要一直强调,先中文再字母的方式。

在得出阿基米德定理的时候,按照科学探究的步骤进行渗透。

对于物体在水中的状态,漂浮,悬浮,下沉等字的规范表达要强调。

实验比较多,引导学生进行实验思考非常重要,如实验的目的,为什么要这样做等等。