变态心理学——心理咨询师基础知识

- 格式:pptx

- 大小:2.68 MB

- 文档页数:26

变态心理学第一节变态心理学概述变态心理学:以心理和行为异常为研究对象的心理学分支学科。

侧重研究和说明异常心理的基本性质与特点;研究个体心理差异以及生存环境对心理异常发生、发展的影响。

变态心理学的研究对象也是精神病学的对象。

精神病学:着重异常心理的诊断、治疗,转归和康复。

学科简史公元前400年,希波克里特:人之所以疯狂,是因为有害的体液流入大脑。

自然学科的出现,再一次把心理的异常现象和大脑的功能联系起来。

17世纪前,精神病学比变态心理学活跃。

17世纪中叶,用唯物的思维对待心理异常的问题。

现代理论一、精神分析异常心理原因:固着、焦虑、压抑1、两个命题:心理过程主要是潜意识的。

性的冲动是神经病和精神病的重要起因。

2、以两个命题为基础作出判断:(1)人类的生物本能是心理活动的动力(力比多)。

(2)力比多在幼年期驱动人的性心理发展。

(3)人的心理存在于潜意识、前意识、意识中。

(4)本我、自我、超我。

本我与超我的冲突。

(5)人具有防止焦虑的能力,叫做“防御机制”。

二、行为主义(1)巴普洛夫高级神经活动学说。

(2)通过实验结果的分析来说明异常心理现象。

(3)通过动物实验,对临床病人观察,然后类比法解释人。

(4)神经症与精神病区别是神经活动障碍的复杂性上或精细特征性上的区别。

(5)神经症与精神病的产生是兴奋和抑制的冲突造成的。

(6)技术路线:动物实验、演绎推论人、以人为对象研究其行为并与动物实验比较。

三、人本主义(1)潜能趋于完善的特征受到阻碍,自我无法实现的结果。

(2)马斯洛认为心理异常最基本表现是“存在焦虑”,就是存在和责任的冲突。

第二节心理正常与心理异常一、正常心理活动的三大功能:(1)能够适应环境,健康的生存发展。

(2)正常的人际交往,承担社会责任。

(3)正确的反映,认识客观世界。

二、标准化的区分(李心天)(1)医学标准:精神障碍是躯体疾病。

(2)统计学标准:根据偏离平均值的程度来决定,以心理测验为工具。

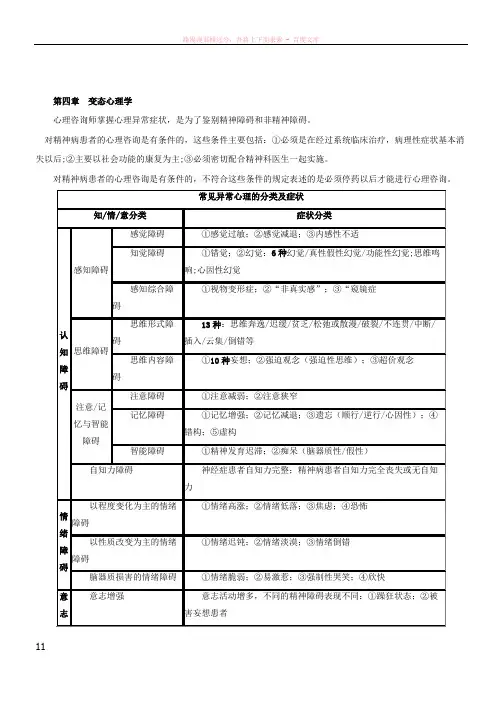

第四章变态心理学心理咨询师掌握心理异常症状,是为了鉴别精神障碍和非精神障碍。

对精神病患者的心理咨询是有条件的,这些条件主要包括:①必须是在经过系统临床治疗,病理性症状基本消失以后;②主要以社会功能的康复为主;③必须密切配合精神科医生一起实施。

对精神病患者的心理咨询是有条件的,不符合这些条件的规定表述的是必须停药以后才能进行心理咨询。

常见异常心理的分类及症状知/情/意分类症状分类认知障碍感知障碍感觉障碍①感觉过敏;②感觉减退;③内感性不适知觉障碍①错觉;②幻觉:6种幻觉/真性假性幻觉/功能性幻觉;思维鸣响;心因性幻觉感知综合障碍①视物变形症;②“非真实感”;③“窥镜症思维障碍思维形式障碍13种:思维奔逸/迟缓/贫乏/松弛或散漫/破裂/不连贯/中断/插入/云集/倒错等思维内容障碍①10种妄想;②强迫观念(强迫性思维);③超价观念注意/记忆与智能障碍注意障碍①注意减弱;②注意狭窄记忆障碍①记忆增强;②记忆减退;③遗忘(顺行/逆行/心因性);④错构;⑤虚构智能障碍①精神发育迟滞;②痴呆(脑器质性/假性)自知力障碍神经症患者自知力完整;精神病患者自知力完全丧失或无自知力情绪障碍以程度变化为主的情绪障碍①情绪高涨;②情绪低落;③焦虑;④恐怖以性质改变为主的情绪障碍①情绪迟钝;②情绪淡漠;③情绪倒错脑器质损害的情绪障碍①情绪脆弱;②易激惹;③强制性哭笑;④欣快意志意志增强意志活动增多,不同的精神障碍表现不同:①躁狂状态;②被害妄想患者行为障碍意志缺乏缺乏应有的主动性和积极性,行为被动,生活极端懒散,个人和居室卫生极差意志减退意志活动减少:①抑郁状态患者;②程度较轻的意志缺乏,意志低下者表现在内心情绪体验不同精神运动性兴奋①协调性精神运动兴奋;②不协调性精神运动兴奋精神运动性抑制10种抑制:木僵/违拗/腊样屈曲/缄默/被动服从/刻板动作/模仿动作/作态等一、感知障碍关于“感知障碍”的类型,正确的说法是:①感知综合障碍;②感觉障碍;③知觉障碍。

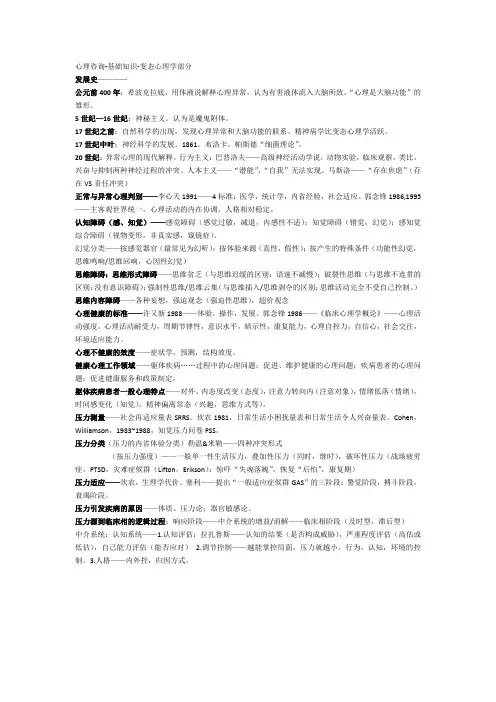

心理咨询-基础知识-变态心理学部分发展史————公元前400年:希波克拉底,用体液说解释心理异常,认为有害液体流入大脑所致。

“心理是大脑功能”的雏形。

5世纪—16世纪:神秘主义。

认为是魔鬼附体。

17世纪之前:自然科学的出现,发现心理异常和大脑功能的联系。

精神病学比变态心理学活跃。

17世纪中叶:神经科学的发展。

1861,布洛卡。

帕斯德“细菌理论”。

20世纪:异常心理的现代解释。

行为主义:巴普洛夫——高级神经活动学说,动物实验,临床观察,类比,兴奋与抑制两种神经过程的冲突。

人本主义——“潜能”,“自我”无法实现。

马斯洛——“存在焦虑”(存在VS责任冲突)正常与异常心理判别——李心天1991——4标准:医学,统计学,内省经验,社会适应。

郭念锋1986,1995——主客观世界统一,心理活动的内在协调,人格相对稳定。

认知障碍(感、知觉)——感觉障碍(感觉过敏,减退,内感性不适);知觉障碍(错觉,幻觉);感知觉综合障碍(视物变形,非真实感,窥镜症)。

幻觉分类——按感觉器官(最常见为幻听);按体验来源(真性,假性);按产生的特殊条件(功能性幻觉,思维鸣响/思维回响,心因性幻觉)思维障碍:思维形式障碍——思维贫乏(与思维迟缓的区别:语速不减慢);破裂性思维(与思维不连贯的区别:没有意识障碍);强制性思维/思维云集(与思维插入/思维剥夺的区别:思维活动完全不受自己控制。

)思维内容障碍——各种妄想,强迫观念(强迫性思维),超价观念心理健康的标准——许又新1988——体验,操作,发展。

郭念锋1986——《临床心理学概论》——心理活动强度,心理活动耐受力,周期节律性,意识水平,暗示性,康复能力,心理自控力,自信心,社会交往,环境适应能力。

心理不健康的效度——症状学,预测,结构效度。

健康心理工作领域——躯体疾病……过程中的心理问题;促进、维护健康的心理问题;疾病患者的心理问题;促进健康服务和政策制定。

躯体疾病患者一般心理特点——对外、内态度改变(态度),注意力转向内(注意对象),情绪低落(情绪),时间感变化(知觉),精神偏离常态(兴趣,思维方式等)。

![变态心理学,心理咨询师培训[可修改版ppt]](https://uimg.taocdn.com/225260b476a20029bc642d3c.webp)

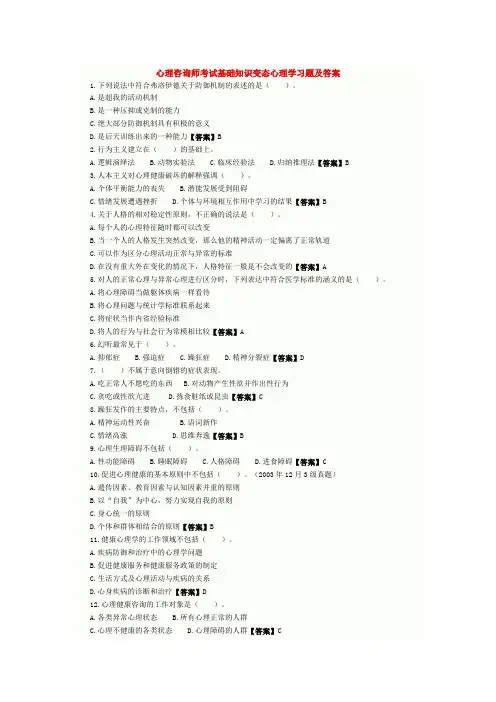

心理咨询师考试基础知识变态心理学习题及答案1.下列说法中符合弗洛伊德关于防御机制的表述的是()。

A.是超我的活动机制B.是一种压抑或克制的能力C.绝大部分防御机制具有积极的意义D.是后天训练出来的一种能力【答案】B2.行为主义建立在()的基础上。

A.逻辑演绎法B.动物实验法C.临床经验法D.归纳推理法【答案】B3.人本主义对心理健康破坏的解释强调()。

A.个体平衡能力的丧失B.潜能发展受到阻碍C.情绪发展遭遇挫折D.个体与环境相互作用中学习的结果【答案】B4.关于人格的相对稳定性原则,不正确的说法是()。

A.每个人的心理特征随时都可以改变B.当一个人的人格发生突然改变,那么他的精神活动一定偏离了正常轨道C.可以作为区分心理活动正常与异常的标准D.在没有重大外在变化的情况下,人格特征一般是不会改变的【答案】A5.对人的正常心理与异常心理进行区分时,下列表达中符合医学标准的涵义的是()。

A.将心理障碍当做躯体疾病一样看待B.将心理问题与统计学标准联系起来C.将症状当作内省经验标准D.将人的行为与社会行为常模相比较【答案】A6.幻听最常见于()。

A.抑郁症B.强迫症C.躁狂症D.精神分裂症【答案】D7.()不属于意向倒错的症状表现。

A.吃正常人不愿吃的东西B.对动物产生性欲并作出性行为C.贪吃或性欲亢进D.拣食脏纸或昆虫【答案】C8.躁狂发作的主要特点,不包括()。

A.精神运动性兴奋B.语词新作C.情绪高涨D.思维奔逸【答案】B9.心理生理障碍不包括()。

A.性功能障碍B.睡眠障碍C.人格障碍D.进食障碍【答案】C10.促进心理健康的基本原则中不包括()。

(2003年12月3级真题)A.遗传因素、教育因素与认知因素并重的原则B.以“自我”为中心,努力实现自我的原则C.身心统一的原则D.个体和群体相结合的原则【答案】B11.健康心理学的工作领域不包括()。

A.疾病防御和治疗中的心理学问题B.促进健康服务和健康服务政策的制定C.生活方式及心理活动与疾病的关系D.心身疾病的诊断和治疗【答案】D12.心理健康咨询的工作对象是()。

概述一、对象1、变态心理学的研究对彖是心理与行为异常表现二、学科简史(一)古代1、公元前400年,希波克里特提出体液说,已经包含了现代心理学所谓的“心理是脑的功能”这一判断的雏形2、人们倾向于用唯物的思维对待心理异常的问题(二)现代K精神分析理论(1)人类的生物木能是心理活动的动力(2)精神分析认为潜意识比意识重要,心理过程主要是潜意识的(3)人的心理结构由潜意识、前意识和意识构成;为此相对应的人格则由本我、自我和超我构成(4)固着:合理地度过性心理发展的每个阶段,是未來心理健康的充分和必要条件;性心理发展受挫,就会造成性心理的退化或发展固着2、行为主义(1)巴甫洛夫用高级神经活动学说直接说明人的异常心理现象,是行为主义介入变态心理学的早期记录(2)思路:以动物实验的结果,演绎和推论人的心理,再以人为实验对象(3)神经病与精神病的产生是由|兴奋和抑制]这两个基木神经过程的冲突造成的,|区别是在神经活动障碍的复杂桂上或精细特征性上的区别|。

3、人木主义(1)潜能(2)存在焦虑——存在和责任的冲突三、心理正常与心理异常(一)标准化的区分1、医学标准2、统计学标准3、内省经验标准4、社会适应标准(二)心理学的区分原则1、主观壯界与客观世界的统一性原则2、心理活动的内在协调性原则3、人格的相对稳定性原则(三)心理咨询认知障碍一、感知障碍(包括感觉障碍、知觉障碍和感知综合障碍)(一)感觉障碍:①感觉过敏②感觉减退③内感性不适(二)知觉障碍:1、错觉:病理性错觉不能接受现实检验2、幻觉:无对象的知觉,最常见的幻觉是幻听(三)感知综合障碍1、患者在感知客观事物的个别属性,如大小、氏短、远近时产生形变2、非真实感(镜中花、水屮月)3、患者认为自己的面孔或体形改变了形状,一F1之内多次窥镜(窥镜症)二、思维障碍(一)思维形式障碍1、思维奔逸:兴奋性的思维联想障碍,思维活动量增加、思维联想速度加快,语良多、语速快、滔滔不绝2、思维迟缓冋答时的语速并不减慢,是思维贫乏和思维迟缓的重要鉴别点3、思维贫乏4、思维松弛或思维散漫(不切题、答非所问)5、破裂性思维(内容缺乏连贯性和逻辑性)6、思维不连贯7、思维中断8、思维插入9、思维云集10、病理性赘述11、病理性象征性思维12、语词新作13、逻辑倒错性思维(二)思维内容障碍1、妄想:脱离现实的病理性思维。

概述一、对象1、变态心理学的研究对象是心理与行为异常表现二、学科简史(一)古代1、公元前400年,希波克里特提出体液说,已经包含了现代心理学所谓的“心理是脑的功能”这一判断的雏形2、人们倾向于用唯物的思维对待心理异常的问题(二)现代1、精神分析理论(1)人类的生物本能是心理活动的动力(2)精神分析认为潜意识比意识重要,心理过程主要是潜意识的(3)人的心理结构由潜意识、前意识和意识构成;与此相对应的人格则由本我、自我和超我构成(4)固着:合理地度过性心理发展的每个阶段,是未来心理健康的充分和必要条件;性心理发展受挫,就会造成性心理的退化或发展固着2、行为主义(1)巴甫洛夫用高级神经活动学说直接说明人的异常心理现象,是行为主义介入变态心理学的早期记录(2)思路:以动物实验的结果,演绎和推论人的心理,再以人为实验对象(33、人本主义(1)潜能(2)存在焦虑——存在和责任的冲突三、心理正常与心理异常(一)标准化的区分1、医学标准2、统计学标准3、内省经验标准4、社会适应标准(二)心理学的区分原则1、主观世界与客观世界的统一性原则2、心理活动的内在协调性原则3、人格的相对稳定性原则(三)心理咨询认知障碍一、感知障碍(包括感觉障碍、知觉障碍和感知综合障碍)(一)感觉障碍:①感觉过敏②感觉减退③内感性不适(二)知觉障碍:1、错觉:病理性错觉不能接受现实检验2、幻觉:无对象的知觉,最常见的幻觉是幻听(三)感知综合障碍1、患者在感知客观事物的个别属性,如大小、长短、远近时产生形变2、非真实感(镜中花、水中月)3、患者认为自己的面孔或体形改变了形状,一日之内多次窥镜(窥镜症)二、思维障碍(一)思维形式障碍1、思维奔逸:兴奋性的思维联想障碍,思维活动量增加、思维联想速度加快,语良多、语速快、滔滔不绝2、思维迟缓回答时的语速并不减慢,是思维贫乏和思维迟缓的重要鉴别点3、思维贫乏4、思维松弛或思维散漫(不切题、答非所问)5、破裂性思维(内容缺乏连贯性和逻辑性)6、思维不连贯7、思维中断8、思维插入9、思维云集10、病理性赘述11、病理性象征性思维12、语词新作13、逻辑倒错性思维(二)思维内容障碍1、妄想:脱离现实的病理性思维。

心理咨询师考试知识点总结第四章变态心理学1. (P296)变态心理学主要研究如何定义心理异常: 心理异常的发生、种类、性质和特点、具体表现形式以及心理异常造成的痛苦体验、认知功能和社会功能的损伤,等等。

学科简史2. 精神分析的理论解释by弗洛伊德▪两个命题:①心理过程主要是潜意识的②性的冲动(广义的和狭义的)都是神经病和精神病的重要起因。

▪以上述两个命题为基础,弗洛伊德推演出如下的判断:(1)人类的生物本能是心理活动的动力,这一动力冠名为“力必多”。

(2)“力必多”在幼年期驱动人的性心理发展,自出生起到发展结束,有三个发展阶段:口欲期肛欲期生殖器期。

(3)人的心理活动存在于潜意识、前意识和意识中;与此相对应的人格则由本我、自我和超我构成。

(4)“本我”是按“快乐原则”活动,“自我”是按“现实原则”活动,“超我”是按“道德原则”活动。

(5)人具有防止焦虑的能力,叫做“防御机制”。

▪精神分析理论对心理异常现象的说明:(1)固着(2)焦虑(3)压抑3. 行为主义的解释:▪巴甫洛夫认为,神经症和精神病的产生是由兴奋和抑制这两个基本神经过程的冲突造成的,神经衰弱和癔病有不同的神经机制。

①神经衰弱——兴奋过程的优势,抑制过程的薄弱。

②癔病——抑制过程的优势,兴奋过程的薄弱。

4. 人本主义心理学的解释:人本主义心理学的马斯洛认为,心理异常最基本的表现是“存在焦虑”,也就是“存在”和“责任”的冲突。

心理正常&异常5. 正常的心理活动的功能如下:(P300)①保障人顺利地适应环境,健康地生存发展;(生物层面)②保障人正常地反映、认识客观世界的本质及其规律性。

(个体层面)③保障人正常地进行人际交往,在家庭、社会团体、机构中正常地肩负责任,使社会组织正常运行;(社会性层面)6. 标准化的区分:“四个标准”by李心天&“三个原则”by郭念锋▪李心天提出“四个标准”(P300))①医学标准②统计学标准③内省经验标准④社会适应标准▪郭念锋提出“三个原则”(1)主观世界与客观世界的统一性原则(2)心理活动的内在协调性原则(知情意)(3)人格的相对稳定性原则常见心理异常的症状7.对心理异常患者的辅助性心理咨询需要满足三项条件:(P303)①是必须是在经过系统临床治疗,病理性症状缓解或基本消失以后才能进行。

心理咨询师基础知识变态心理学(三)第三节.常见心理异常的症状第二单元: 情感障碍(此处情感障碍即为情绪障碍)一、情感障碍概述二、情感障碍临床表现(一)以程度变化为主的情感障碍(二)以性质改变为主的情感障碍(三)脑器质损害为主的情感障碍第三单元: 意志行为障碍一、情感障碍概述(一)基本概念心境(mood)持久的、不强烈的对起因自觉程度不高的一段时间内精神活动的——背景, 基调。

(一)基本概念情绪(emotion)是动物在进化过程中为了保持种族而发展起来的, 它与机体活动相联系, 是原始的、低级的、与欲望满足直接相关的一种内心体验。

在紧急情况下情绪激动可以增强植物神经、内分泌及代谢活动, 以适应应激的需要。

“狗急跳墙”、“饥不择食”(一)基本概念激情(affective impulse)爆发性的、强烈及短暂的情绪, 可伴有意识范围狭窄, 对周围事物及自己心理活动理解和控制力的下降。

(一)基本概念情感(feeling)人类特有的, 与创造、审美、要求得到满足等社会化活动相关联, 受世界观制约的内心体验。

如: 责任感、义务感、友情、荣誉感、耻辱感、羞怯感……(二)情感的特征1.倾向性愤怒、落寞、遗憾、抓狂……2.稳定性指向稳定、起伏稳定、强弱稳定、来去稳定3.深刻性爱、亲情、奉献、忍耐……4.效能性成为行动的动力, 知耻而后勇、化悲痛为力量……二、情感障碍临床表现(一)以程度变化为主的情感障碍1.情感高涨(elation)正性(倾向性鲜明), 眉飞色舞、喜笑颜开、兴高采烈转瞬即变(稳定性差、深刻性差)自我感觉良好,自觉脑子好用, 出口成章、甚至夸大情感有感染力,与环境统一性好,对思维、行为影响明显(效能性高)情感高涨+思维奔逸+活动增多=躁狂综合征 (协调性精神运动性兴奋)常见于:躁狂发作、癔症、器质性精神障碍(甲亢、酒药成瘾、使用激素、脑器质性病变……)2.情感低落(depression)负性(倾向性鲜明)、忧心忡忡, 愁眉不展兴趣下降或消失自我评价低, 脑力迟钝感, 注意、记忆力下降无望\无助\无用自责\自罪\自杀与环境保持密切联系情感低落+思维迟缓+意志活动减退=抑郁综合征常见于:抑郁发作、应激相关障碍、器质性精神障碍(甲减、酒药成瘾、脑器质性病变、药物副作用……)3.焦虑(anxiety)担心发生威胁自身安全和其他不良后果的心境“无缘的恐惧”——缺乏明显客观因素或无充分根据, 做过分严重的估计忧虑不安、怨天尤人、唉声叹气、捶胸顿足、坐立不安、茶饭不思常伴有植物神经功能紊乱可伴有疑病观念常见于:焦虑性神经症、抑郁症、强迫性神经症、癔症、精神分裂症……各种器质性焦虑, 如药源性焦虑(戒断)4.恐怖 (phobia)不以病人意志为转移的恐怖情绪。

心理咨询师基础知识变态心理学(六)第八节压力与健康第一单元概述第二单元压力的适应第三单元压力致病的中介系统第一单元概述一、压力的定义:-压力源和压力反应共同构成的一种认知行为体验;-压力源是现实生活要求人们去适应的事件;-压力反应包括主体觉察到压力源后出现的心理、生理和行为反应;-压力可不同程度增强或降低主体的健康水平。

二、压力分类(一)按来源分:1.生物源性压力疾病、饥饿、冷热、睡眠剥夺、性……2.精神性压力错误的认知、不良的经验、道德冲突、个性问题……3.社会环境压力-重要人际关系破裂、重大社会变革、长期家庭矛盾、战争、囚禁……-由自身原因(精神疾病、心理缺陷)造成的社会适应不良第一单元概述二、压力分类(一)按强度分:1.一般单一性生活压力-正常人必须经历的压力,是生存、发展过程中不可避免的,会使人提升适应能力。

2.叠加性压力-极为严重和难以应付的压力,给人主要造成负面影响同时叠加继时性叠加3.破坏性压力-极端压力,如战争、毁灭性的自然灾害、被绑架强奸,PTSD三、压力源的测评社会再适应量表(The Social Readjustment Rating Scale, SSRS)日常生活中小困扰的测量坎钠(Kanner,1981)知觉压力问卷(Perception Stress Scale, PSS)四、压力的内省体验1.双趋冲突“鱼和熊掌不可兼得”2.趋避冲突“想吃葡萄又怕酸”3.双避冲突“听天由命”4.双重趋避冲突两种选择都有利弊第二单元压力的适应一、警觉阶段:交感兴奋,释放储存的能量准备战斗二、搏斗阶段:拼死一搏或拼命逃跑1.警觉期的植物神经兴奋状态已经平静,看来正常,实为被摄住2.生理心理资源被大量耗损3.个体变得敏感、脆弱,很容易对家人发脾气三、衰竭阶段长期压力能量耗竭,无力抵抗疾病、死亡长期压力使个体形成新的适应自我康复,能力提升第三单元 压力致病的中介系统一、对压力的响应阶段二、中介系统(一)认知系统1、认知评估作用中介系统认知系统 社会支持系统 生物调节系统行为控制2、调节控制作用认知控制环境控制外控型人格-外力不可拒,无能为力,听天由命3、人格内控型人格-根源在自身,积极努力改变,后果自担(一)社会支持系统物质支持精神支持(二)生物调节系统免疫系统内分泌系统三、临床相阶段及时型症状滞后型症状。