定语后置句完整版本

- 格式:ppt

- 大小:216.00 KB

- 文档页数:10

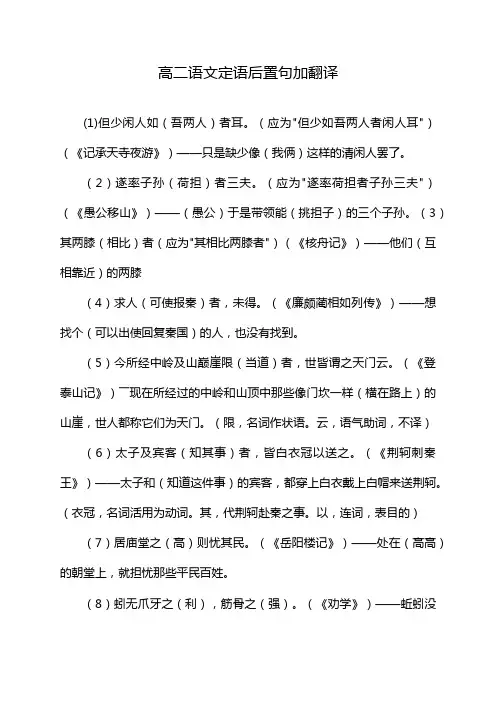

高二语文定语后置句加翻译(1)但少闲人如(吾两人)者耳。

(应为"但少如吾两人者闲人耳")(《记承天寺夜游》)——只是缺少像(我俩)这样的清闲人罢了。

(2)遂率子孙(荷担)者三夫。

(应为"遂率荷担者子孙三夫")(《愚公移山》)——(愚公)于是带领能(挑担子)的三个子孙。

(3)其两膝(相比)者(应为"其相比两膝者")(《核舟记》)——他们(互相靠近)的两膝(4)求人(可使报秦)者,未得。

(《廉颇蔺相如列传》)——想找个(可以出使回复秦国)的人,也没有找到。

(5)今所经中岭及山巅崖限(当道)者,世皆谓之天门云。

(《登泰山记》)――现在所经过的中岭和山顶中那些像门坎一样(横在路上)的山崖,世人都称它们为天门。

(限,名词作状语。

云,语气助词,不译)(6)太子及宾客(知其事)者,皆白衣冠以送之。

(《荆轲刺秦王》)——太子和(知道这件事)的宾客,都穿上白衣戴上白帽来送荆轲。

(衣冠,名词活用为动词。

其,代荆轲赴秦之事。

以,连词,表目的)(7)居庙堂之(高)则忧其民。

(《岳阳楼记》)——处在(高高)的朝堂上,就担忧那些平民百姓。

(8)蚓无爪牙之(利),筋骨之(强)。

(《劝学》)——蚯蚓没有(锋利)的爪牙,(强健)的筋骨。

(9)仰观宇宙之(大),俯察品类之(盛)。

(《兰亭集序》)――仰观(广阔无边)的宇宙,俯察(繁多)的万物。

(1)马之(千里)者,一食(shí)或尽粟一石。

(《马说》)——(日行千里)的马,一顿有时能吃完一石粮食。

(粟一石,即"一石粟","一石"是"粟"的后置定语)(2)石之(铿然有声)者,所在皆是也。

(《石钟山记》)——(被敲打而能够响亮地发出声音)的石头,到处都是。

("所在皆是也",用副词"皆"表示判断。

是,指示代词,这样。

)。

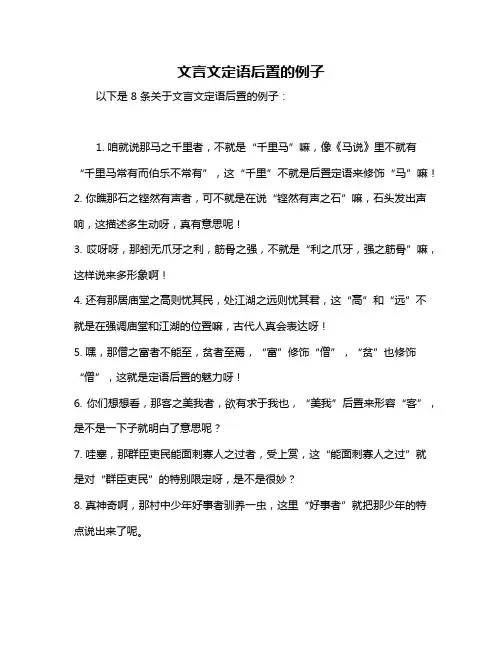

文言文定语后置的例子

以下是 8 条关于文言文定语后置的例子:

1. 咱就说那马之千里者,不就是“千里马”嘛,像《马说》里不就有“千里马常有而伯乐不常有”,这“千里”不就是后置定语来修饰“马”嘛!

2. 你瞧那石之铿然有声者,可不就是在说“铿然有声之石”嘛,石头发出声响,这描述多生动呀,真有意思呢!

3. 哎呀呀,那蚓无爪牙之利,筋骨之强,不就是“利之爪牙,强之筋骨”嘛,这样说来多形象啊!

4. 还有那居庙堂之高则忧其民,处江湖之远则忧其君,这“高”和“远”不就是在强调庙堂和江湖的位置嘛,古代人真会表达呀!

5. 嘿,那僧之富者不能至,贫者至焉,“富”修饰“僧”,“贫”也修饰“僧”,这就是定语后置的魅力呀!

6. 你们想想看,那客之美我者,欲有求于我也,“美我”后置来形容“客”,是不是一下子就明白了意思呢?

7. 哇塞,那群臣吏民能面刺寡人之过者,受上赏,这“能面刺寡人之过”就是对“群臣吏民”的特别限定呀,是不是很妙?

8. 真神奇啊,那村中少年好事者驯养一虫,这里“好事者”就把那少年的特点说出来了呢。

总之,文言文定语后置真是太有趣啦,让语言变得丰富多彩呢!。

![[精华版]高中语文定语后置全集](https://uimg.taocdn.com/ac246026b80d6c85ec3a87c24028915f804d841d.webp)

1.马之千里者,一食或尽粟一石。

2.古之人不余欺也!《石钟山记》苏轼3.僧之富者不能至,而贫者至焉。

(《为学》)(富和尚不能到达,穷和尚却到了那里)4.是以后世无传焉,臣未之闻也。

《齐桓晋文之事》〈孟子〉5.石之铿然有声者,所在皆是也。

(《石钟山记》)(发出铿锵的声音的石头,到处的石头都是这样的6.保民而王,莫之能御也7.盖简桃核修狭者为之。

(《核舟记》)(这是挑选狭长形的桃核来雕刻的)8.彼且奚适也?《逍遥游》〈庄子〉9.沛公安在?《鸿门宴》〈史记〉10.无情郎安在?《柳毅传》李朝威11.宋何罪之有?(宋国有什么罪过?),,,惟命是听(成语),,,惟利是图(成语),,,惟马首是瞻《冯婉贞》,,,惟兄嫂是依《祭十二郎文》韩愈惟你是问。

12.《岳阳楼记》:“噫!微斯人吾谁与归?”13.有奇字素无备者,旋刻之。

(《活板》)(有些平时没有准备的生僻字,当即就把它刻出来)14.将子无怒,秋以为期。

《卫风·氓》〈诗经〉15.村中少年好事者,驯养一虫(《促织》)(村子里有个好事的年轻人,养着一只蟋蟀)16.“句读之不知,惑之不解。

”(韩愈《师说》)17.且将军大势可以拒操者,长江也(《赤壁之战》)(况且将军您的可以用来抗拒曹操的有利形势,就是长江)18.奚以知其然也?《逍遥游》〈庄子〉19.求人可使报秦者,未得。

(《廉颇蔺相如列传》)(想找一个可以出使秦国向秦国回复的人,也没有找到)20.太子及宾客知其事者,皆白衣冠以送之。

(《荆轲刺秦王》)(太子丹和知道这件事的门客,都穿了白衣,戴上白帽,给荆轲送行。

)21.居庙堂之高,则忧其民;处江湖之远,则忧其君。

(《岳阳楼记》)(处在高高的朝廷,就忧虑老百姓的疾苦;退隐在偏远的江湖[即民间],就担忧他的国君。

)22.蚓无爪牙之利,筋骨之强(《劝学》)(蚯蚓没有锋利的爪牙,健强的筋骨)23.吾谁欺,欺天乎?(《论语·子罕》)24.臣实不才,又谁敢怨?(《左传·成公三年》)25.人又谁能以身之察察,受物之汶汶者乎!(《屈原列传》)(高尚的人谁又能让自己清洁的身子,蒙受污浊的外物[污染]呢!)26.不患人之不己知,患不知人也。

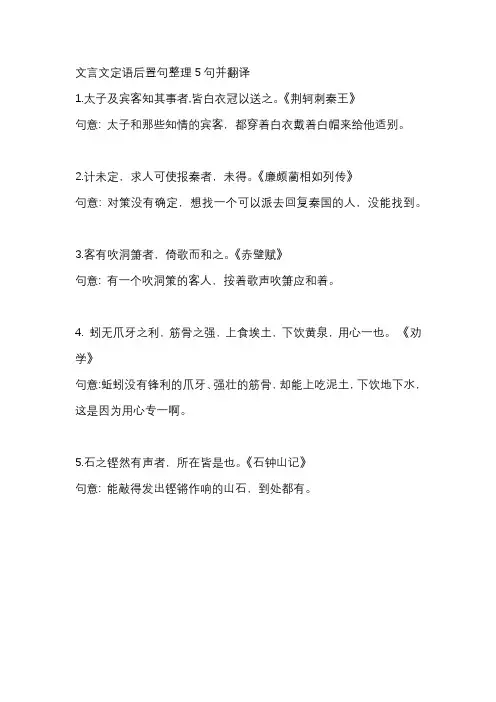

文言文定语后置句整理5句并翻译

1.太子及宾客知其事者,皆白衣冠以送之。

《荆轲刺秦王》

句意: 太子和那些知情的宾客,都穿着白衣戴着白帽来给他适别。

2.计未定,求人可使报秦者,未得。

《廉颇蔺相如列传》

句意: 对策没有确定,想找一个可以派去回复秦国的人,没能找到。

3.客有吹洞箫者,倚歌而和之。

《赤壁赋》

句意: 有一个吹洞策的客人,按着歌声吹箫应和着。

4. 蚓无爪牙之利,筋骨之强,上食埃土,下饮黄泉,用心一也。

《劝学》

句意:蚯蚓没有锋利的爪牙、强壮的筋骨,却能上吃泥土,下饮地下水,这是因为用心专一啊。

5.石之铿然有声者,所在皆是也。

《石钟山记》

句意: 能敲得发出铿锵作响的山石,到处都有。

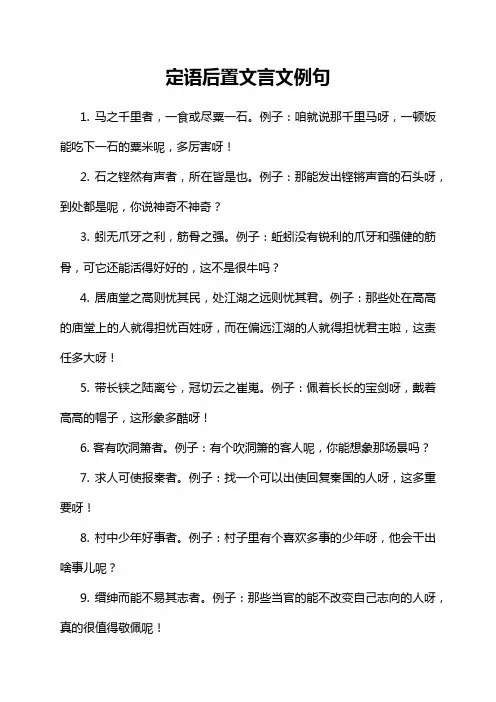

定语后置文言文例句

1. 马之千里者,一食或尽粟一石。

例子:咱就说那千里马呀,一顿饭能吃下一石的粟米呢,多厉害呀!

2. 石之铿然有声者,所在皆是也。

例子:那能发出铿锵声音的石头呀,到处都是呢,你说神奇不神奇?

3. 蚓无爪牙之利,筋骨之强。

例子:蚯蚓没有锐利的爪牙和强健的筋骨,可它还能活得好好的,这不是很牛吗?

4. 居庙堂之高则忧其民,处江湖之远则忧其君。

例子:那些处在高高的庙堂上的人就得担忧百姓呀,而在偏远江湖的人就得担忧君主啦,这责任多大呀!

5. 带长铗之陆离兮,冠切云之崔嵬。

例子:佩着长长的宝剑呀,戴着高高的帽子,这形象多酷呀!

6. 客有吹洞箫者。

例子:有个吹洞箫的客人呢,你能想象那场景吗?

7. 求人可使报秦者。

例子:找一个可以出使回复秦国的人呀,这多重要呀!

8. 村中少年好事者。

例子:村子里有个喜欢多事的少年呀,他会干出啥事儿呢?

9. 缙绅而能不易其志者。

例子:那些当官的能不改变自己志向的人呀,真的很值得敬佩呢!

10. 我持白璧一双,欲献项王。

例子:我拿着一对洁白的玉璧呀,想要献给项王,他会喜欢吗?

我的观点结论:这些定语后置的文言文例句真的很有意思呀,能让我们更好地理解古代的语言和文化呢!。

状语定语后置句例子

在汉语中,状语和定语后置的情况很常见。

以下是一些例子:

1. 状语后置:

* 欲穷千里目,更上一层楼。

(“更”后置)

* 予将问之。

(“问”后置)

* 夏商周三代也。

(“也”后置)

2. 定语后置:

* 铸以为金人十二。

(“十二”后置)

* 石之铿然有声者。

(“铿然有声”后置)

* 人马烧溺死者甚众。

(“甚众”后置)

这些句子中,被后置的词语(如“更”、“问”、“十二”、“铿然有声”、“甚众”)都是修饰其前面的词语的。

需要注意的是,状语和定语后置与文言文的语法结构有关,而在现代汉语中,这些词语一般会放在它们所修饰的词语之前。

新课标人教版课文中定语后置句集录

本文是关于新课标人教版课文中定语后置句集录,感谢您的阅读!

太子及宾客知其事者

——《荆轲刺秦王》

群臣侍殿上者

——《荆轲刺秦王》

仰观宇宙之大,俯察品类之盛

——《兰亭集序》

凌万顷之茫然

——《赤壁赋》

蚓无爪牙之利,筋骨之强

——《劝学》

自以为关中之固,金城千里,子孙帝王万世之业也

——《过秦论》

求人可使报秦者

——《廉颇蔺相如列传》

乃遣武以中郎将使持节送匈奴使留在汉者

——《苏武传》

项王渡淮,骑能属者百余人耳

——《项羽之死》

汉骑追者数千人

——《项羽之死》

巫行视小家女好者

——《西门豹治邺》

其人家有好女者

——《西门豹治邺》

苟以天下之大,下而从六国破亡之故事,是又在六国下矣——《六国论》

凡长安豪富人为观游及卖果者皆争迎取养

——《种树郭橐驼传》

他人之贤者,丘陵也

——《论语·子张》

人之所以求富贵利达者……几希矣

——《孟子·离娄下》

今有人日攘其邻之鸡者

——《孟子·滕文公下》

五谷者,种之美者也

——《孟子·告子上》

物之已至者,人祅则可畏也

——《荀子·天论》

君子之至于斯也,吾未尝不得见也

自吾执斧斤以随夫子,未尝见材如此其美也

感谢您的阅读,本文如对您有帮助,可下载编辑,谢谢。

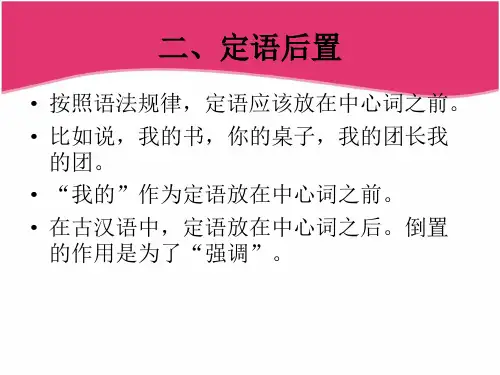

高中语文定语后置全集.doc一、定语和中心语定语是一个语法名词,在名词前边的表示领属、性质、数量等等的修饰成分。

名词、代词、形容词、数量词等都可以做定语。

在句子中,定语用于修饰主语和宾语。

中心语是被修饰语所修饰、限制的中心成分。

中心语在现代汉语一般放在定语的后面。

构成“定语+中心语”偏正结构。

一言以蔽之,定语是修饰成分,中心语是被修饰的对象。

咱们看两个语句:(1)淡黄的长裙,蓬松的头发(2)今年诺贝尔文学奖获得者是美国诗人露易丝·格丽克。

第一个句子,“淡黄的”和“蓬松的”都是形容词,作定语,分别修饰“长裙”和“头发”;第二个句子,也有两个定语+中心语结构,分别是“诺贝尔文学奖获得者”和“美国诗人露易丝·格丽克”。

什么获得者?诺贝尔文学奖起到了修饰作用;露易丝·格丽克的头衔是啥?美国诗人是也。

“美国诗人”起到了修饰作用。

二、“定语后置”及其四种结构搞定了现代汉语的“定语+中心语”结构,定语后置就好解释了。

所谓定语后置,就是通常作定语(修饰语)的成分,置于中心语(修饰对象)的后面,属于文言倒装句的一种。

“淡黄的长裙”如果要用古汉语说,可以变成“长裙之淡黄”。

加一个“之”,转换一下语序,文言感扑鼻而来,令人上头。

我们能够在初中学过的文章中,找到不少定语后置的例子:(1)居庙堂之高则忧其民,处江湖之远则忧其君。

(《岳阳楼记》)(2)马之千里者,一食或尽粟一石。

(《马说》)第一个例句,“庙堂之高”和“江湖之远”是两个定语后置结构,“高”和“远”都是后置的定语;第二个例句,“马之千里者”是定语后置结构,“千里”是后置定语,讲得花里胡哨的,其实就是千里马的意思。

当然,古汉语的“定语后置”不是乱来的,比如说“庙堂之高”不能变成“庙堂高”(否则好好的偏正结构就会变成主谓结构),得要满足一定结构,下面是满满干货:第一种:中心语+之+定语刚才讲到的《岳阳楼记》的句子“居庙堂之高则忧其民,处江湖之远则忧其君”就是这一结构的典型。

文言文定语后置句例句

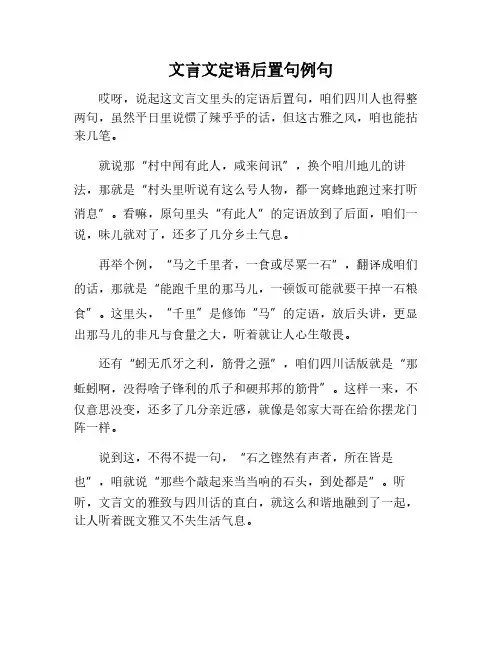

哎呀,说起这文言文里头的定语后置句,咱们四川人也得整两句,虽然平日里说惯了辣乎乎的话,但这古雅之风,咱也能拈来几笔。

就说那“村中闻有此人,咸来问讯”,换个咱川地儿的讲法,那就是“村头里听说有这么号人物,都一窝蜂地跑过来打听消息”。

看嘛,原句里头“有此人”的定语放到了后面,咱们一说,味儿就对了,还多了几分乡土气息。

再举个例,“马之千里者,一食或尽粟一石”,翻译成咱们的话,那就是“能跑千里的那马儿,一顿饭可能就要干掉一石粮食”。

这里头,“千里”是修饰“马”的定语,放后头讲,更显出那马儿的非凡与食量之大,听着就让人心生敬畏。

还有“蚓无爪牙之利,筋骨之强”,咱们四川话版就是“那蚯蚓啊,没得啥子锋利的爪子和硬邦邦的筋骨”。

这样一来,不仅意思没变,还多了几分亲近感,就像是邻家大哥在给你摆龙门阵一样。

说到这,不得不提一句,“石之铿然有声者,所在皆是也”,咱就说“那些个敲起来当当响的石头,到处都是”。

听听,文言文的雅致与四川话的直白,就这么和谐地融到了一起,让人听着既文雅又不失生活气息。

所以说啊,文言文里的学问大得很,咱四川人虽爱说白话,但偶尔也能拾掇几句,让老祖宗的智慧在我们口中活灵活现,传扬下去。

文言文定语后置句与状语后置句格式分析古典诗文2014-09-28 0625文言文定语后置句与状语后置句格式分析定语后置句在现代汉语中,定语是修饰和限制名词的,一般放在中心词前,这种语序古今一致,在文言文中,除此情况外,也可以放在中心词后。

定语放在中心词后面,用“者”煞尾,构成定语后置的形式。

那么,在翻译的时候,要注意把后置定语提到中心词前面去翻译。

【1】格式:中心词十定语十者①求人可使报秦者。

(《廉颇蔺相如列传》)译文:“寻找可以出使秦国回来复命的人”②楚人有涉江者。

(《刻舟求剑》)译文:“楚国有个渡江的人”③荆州之民附操者。

(《赤壁之战》)译文:“荆州依附曹操的老百姓”④四方之士来者。

(《勾践灭吴》)译文:“四方前来投奔吴国的士人”⑤村中少年好事者。

(《黔之驴》)译文:“村中有个喜欢多事的年青人”【2】格式:中心词+之+定语+者①马之千里者(《马说》)译文:“千里马”②僧之富者不能至译文:“富有的和尚却不能到达”③国之孺子之游者(《勾践灭吴》)译文:“吴国出游的年青人”④石之铿然有声者。

(《石钟山记》译文:“铿然有声的石头”【3】格式:中心语+之+定语①蚓无爪牙之利,筋骨之强。

(《劝学》)译文:“蚯蚓没有尖利的爪牙和强健的筋骨”②居庙堂之高则忧其民,处江湖之远则忧其君(《岳阳楼记》)译文:“在朝廷作官(或居在高高的庙堂),就要忧虑老百姓的疾苦,退隐江湖远离朝廷(或身处遥远的江湖),就要为国君担忧”【4】格式:中心语+而+定语+者缙绅而能不易其志者,四海之大,有几人与?(《五人墓碑记》)译文:“能够不改变自己志向的官员,普天之下,有几个人呢?”【5】数量词做定语多放在中心词后面。

格式:中心语十数量定语①比至陈,车六七百乘,骑千余,卒数万人。

译文:“等到了陈这个地方,有六七百辆车,千多名骑兵,数万名士兵”②一食或尽粟一石(《马说》)译文:“吃东西有时能吃完一石粮食”状语后置在现代汉语中状语置于谓语之前,若置于谓语之后便是补语。

第十三讲定语后置、主谓倒装一、概述在现代汉语中,定语一般放在中心语之前,用来修饰中心语。

而在文言文中,有时会将定语放在中心语之后,形成定语后置句。

正常情况下,句子的主语在前,谓语在后。

但在主谓倒装句中,谓语被提到主语前面,目的通常是为了强调谓语或表达特定的语气。

二、知识点讲解(一)定语后置句1.“中心词+定语+者”(这种格式中的“者”相当于结构助词“的”)例:楚人有涉江者。

《刻舟求剑》2.中心词+之(而)+后置定语+者例:马之千里者。

《马说》缙绅而能不易其志者,四海之大,有几人欤? 《五人墓碑记》3.中心词+之+后置定语例:居庙堂之高则忧其民,处江湖之远则忧其君。

《岳阳楼记》4.数量词作定语,有时放在中心词后面例:比至陈,车六七百乘,骑千余,卒数万人。

《陈涉世家》(二)主谓倒装1.“甚矣,汝之不惠!”(《愚公移山》)正常语序为“汝之不惠,甚矣!”,这里“汝之不惠” 是主语,表示“你的不聪明”,“甚矣” 是谓语,表示“太过分了”。

为了强调“不惠” 的程度,把谓语“甚矣” 提到主语前面,突出了愚公对智叟的批评。

2.“贤哉,回也!”(《论语》)正常语序为“回也,贤哉!”,“回” 是主语,指颜回,“贤哉” 是谓语,意思是“贤德啊”。

将谓语前置,强调颜回的贤德,表达了孔子对颜回的高度赞扬。

三、方法点拨(一)定语后置句1.判断句式类型例题:下列句子中属于定语后置句的是()。

A. 马之千里者。

B. 何陋之有?C. 吾谁与归?D. 虽乘奔御风,不以疾也。

解析:A选项“马之千里者”是定语后置句,正常语序为“千里之马”;B选项“何陋之有”是宾语前置句;C选项“吾谁与归”是宾语前置句;D选项是一般陈述句。

2.翻译并指出定语后置部分例题:翻译“居庙堂之高则忧其民,处江湖之远则忧其君。

”并指出定语后置的部分。

解析:翻译为“处在高高的朝廷上就为百姓忧虑,处在僻远的江湖间就为君主忧虑。

”定语后置部分为“高”修饰“庙堂”,“远”修饰“江湖”,正常语序为“居高之庙堂则忧其民,处远之江湖则忧其君”。