略论柏格森的直觉主义

- 格式:pdf

- 大小:204.37 KB

- 文档页数:5

浅谈柏格森直觉分析中的宗教情结摘要:“直觉”是柏格森生命哲学认识论中的一个核心概念,它是认识绵延的一种方式。

它就是一种理智的交融,这种交融使人们自己置身于对象之内,以便与其中独特的从而无法表达的东西相符合。

柏格森把直觉看作是对事物的绝对本性的一次性直接体验,难免会陷入独断论和神秘主义。

关键词:直觉;绵延;动态宗教中图分类号:b565.51 文献标识码:a文章编号:1005-5312(2012)21-0075-01“直觉”是柏格森生命哲学认识论中的一个核心概念,它是认识绵延的一种方式。

叔本华和尼采认为,世界的本原不是静止不动的“理念”,而是生生不息的“意志”,唯有意志,才是推动世界永恒发展的终极内因。

狄尔泰则认为要把握生命现象,不能依靠单纯的理性主义的方式,从主客二分的角度去认识它,而应该通过感性的体验,在主客交融、互为一体的状态中去理解生命。

再后到了柏格森,它要做的工作就是总结前人的成果,把生命哲学发扬光大。

他一方面汲取了叔本华和尼采的思想,将“生命意志”发展为“生命冲动”,然后用一个概念“绵延”来说明。

另一方面,又继承了狄尔泰的认识论,将体验发展为直觉,然后将直觉和绵延联结在一块,在一个体系中合理存在,当理性主义之网试图禁锢生命时,柏格森通过证明流动的动态的生命,可以毫无阻碍地穿网而过。

柏格森在《时间与自由意志》中提出“绵延”这个概念,但绵延到底是什么,柏格森自己也认为是个非常难以捉摸的东西,他在一次演讲中说:“什么是绵延?要精确地加以确定是不可能的。

因为绵延是非常难以捉摸的东西。

”绵延这个概念最初源于柏格森对古希腊的爱利亚的芝诺那几个著名的悖论的思考。

芝诺反对存在运动,提出“飞矢不动”,任何物体都要占有一定的空间,离开了自己的空间就意味着失去了它的存在。

飞矢通过一段路程的时间可被分成无数瞬间,在每一个瞬间,飞矢都占据着一个与自己大小相同的空间,由于飞矢始终在自己的空间之中,因而它是静止不动的。

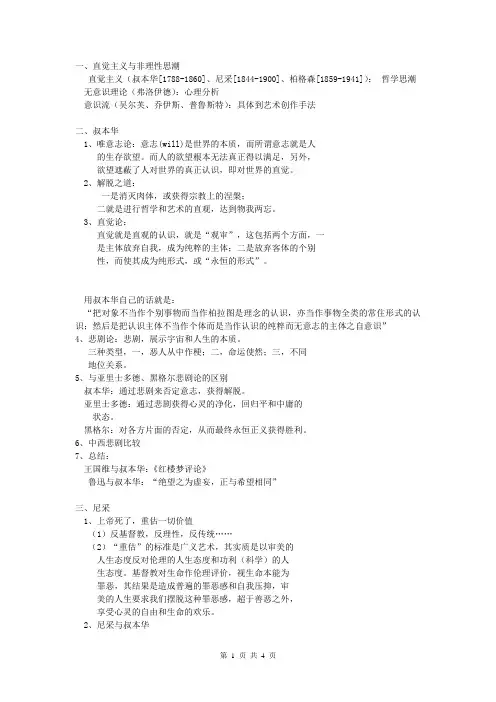

一、直觉主义与非理性思潮直觉主义(叔本华[1788-1860]、尼采[1844-1900]、柏格森[1859-1941]):哲学思潮无意识理论(弗洛伊德):心理分析意识流(吴尔芙、乔伊斯、普鲁斯特):具体到艺术创作手法二、叔本华1、唯意志论:意志(will)是世界的本质,而所谓意志就是人的生存欲望。

而人的欲望根本无法真正得以满足,另外,欲望遮蔽了人对世界的真正认识,即对世界的直觉。

2、解脱之道:一是消灭肉体,或获得宗教上的涅槃;二就是进行哲学和艺术的直观,达到物我两忘。

3、直觉论:直觉就是直观的认识,就是“观审”,这包括两个方面,一是主体放弃自我,成为纯粹的主体;二是放弃客体的个别性,而使其成为纯形式,或“永恒的形式”。

用叔本华自己的话就是:“把对象不当作个别事物而当作柏拉图是理念的认识,亦当作事物全类的常住形式的认识;然后是把认识主体不当作个体而是当作认识的纯粹而无意志的主体之自意识”4、悲剧论:悲剧,展示宇宙和人生的本质。

三种类型,一,恶人从中作梗;二,命运使然;三,不同地位关系。

5、与亚里士多德、黑格尔悲剧论的区别叔本华:通过悲剧来否定意志,获得解脱。

亚里士多德:通过悲剧获得心灵的净化,回归平和中庸的状态。

黑格尔:对各方片面的否定,从而最终永恒正义获得胜利。

6、中西悲剧比较7、总结:王国维与叔本华:《红楼梦评论》鲁迅与叔本华:“绝望之为虚妄,正与希望相同”三、尼采1、上帝死了,重估一切价值(1)反基督教,反理性,反传统……(2)“重估”的标准是广义艺术,其实质是以审美的人生态度反对伦理的人生态度和功利(科学)的人生态度。

基督教对生命作伦理评价,视生命本能为罪恶,其结果是造成普遍的罪恶感和自我压抑,审美的人生要求我们摆脱这种罪恶感,超于善恶之外,享受心灵的自由和生命的欢乐。

2、尼采与叔本华从叔本华出发,走向其反面,否定叔本华对意志世界的彻底否定,强调强力意志,高扬酒神精神。

3、“超人”与“强力意志”超人,是“人之上”或“超越人”之意。

一、直觉主义与非理性思潮直觉主义(叔本华[1788-1860]、尼采[1844-1900]、柏格森[1859-1941]):哲学思潮无意识理论(弗洛伊德):心理分析意识流(吴尔芙、乔伊斯、普鲁斯特):具体到艺术创作手法二、叔本华1、唯意志论:意志(will)是世界的本质,而所谓意志就是人的生存欲望。

而人的欲望根本无法真正得以满足,另外,欲望遮蔽了人对世界的真正认识,即对世界的直觉。

2、解脱之道:一是消灭肉体,或获得宗教上的涅槃;二就是进行哲学和艺术的直观,达到物我两忘。

3、直觉论:直觉就是直观的认识,就是“观审”,这包括两个方面,一是主体放弃自我,成为纯粹的主体;二是放弃客体的个别性,而使其成为纯形式,或“永恒的形式”。

用叔本华自己的话就是:“把对象不当作个别事物而当作柏拉图是理念的认识,亦当作事物全类的常住形式的认识;然后是把认识主体不当作个体而是当作认识的纯粹而无意志的主体之自意识”4、悲剧论:悲剧,展示宇宙和人生的本质。

三种类型,一,恶人从中作梗;二,命运使然;三,不同地位关系。

5、与亚里士多德、黑格尔悲剧论的区别叔本华:通过悲剧来否定意志,获得解脱。

亚里士多德:通过悲剧获得心灵的净化,回归平和中庸的状态。

黑格尔:对各方片面的否定,从而最终永恒正义获得胜利。

6、中西悲剧比较7、总结:王国维与叔本华:《红楼梦评论》鲁迅与叔本华:“绝望之为虚妄,正与希望相同”三、尼采1、上帝死了,重估一切价值(1)反基督教,反理性,反传统……(2)“重估”的标准是广义艺术,其实质是以审美的人生态度反对伦理的人生态度和功利(科学)的人生态度。

基督教对生命作伦理评价,视生命本能为罪恶,其结果是造成普遍的罪恶感和自我压抑,审美的人生要求我们摆脱这种罪恶感,超于善恶之外,享受心灵的自由和生命的欢乐。

2、尼采与叔本华从叔本华出发,走向其反面,否定叔本华对意志世界的彻底否定,强调强力意志,高扬酒神精神。

3、“超人”与“强力意志”超人,是“人之上”或“超越人”之意。

摘要:柏格森对后世影响最大的是直觉主义,在他看来世界的本质是很难捉摸的“绵延”,把握绵延只有一个途径――用直觉去认识。

直觉具有知觉性、主客融合性和不可言传性。

柏格森的直觉主义对于艺术领域的研究是很有价值的,但直觉认识方式不具有普遍性;直觉主义最大的缺陷在于不明白认识的基础、目的、贬低理性认识,使直觉神秘化。

关键词:直觉主义;柏格森;绵延柏格森(Henri Bergson, 1859-1941),“二战”前法国最有影响的哲学家,生命哲学美学的集大成者,其学说曾以倡导“绵延”和“直觉”风靡世界,曾一度激起“柏格森狂”。

柏格森的理论被视为现代西方整个社会思潮从理性主义向非理性主义转折的一个路标,柏格森对后世影响最大的是他的直觉主义。

一、直觉是把握世界本质的唯一途径在柏格森看来,世界的本质是绵延,要把握世界本质只能靠直觉。

绵延究竟是什么东西?柏格森给的解释也有些模糊,他认为要对绵延精确地加以确定是不可能的,因为绵延是非常难以捉摸的东西。

根据柏格森的各个方面的论述绵延可以这样来理解,绵延是指一种“生命之流”,一种生命的冲动。

生命的冲动就是生命的本源冲动,柏格森把生命想象成“一条流”,这条流世代延续、不断更新。

他认为以前的哲学家都把世界的本质当成某种实体性的东西是错误的。

世界的本质不是实体性的东西而应该是绵延。

柏格森这里的绵延是一种人的深层心理意识。

在解释绵延时,柏格森把人的心理分为表层心理和深层心理,表层心理为第二自我,深层心理位第一自我。

表层的第二自我表现为人的理智、理性。

深层的第二自我表现为一种非理性的情感、情绪、灵感等。

柏格森认为第二自我是公共的、共识性的认识,第一自我是个性的、私人的、甚至是不可以用言语表达的心理、情感。

“生命之流”的绵延主要是指第一自我,柏格森夸大了第一自我的作用。

在西方哲学史中,古代和中世纪哲学都是过分强调人的理性和理智,到了近现代,人们越来越关注非理性领域。

从此哲学沿两个方向发展:一条是继续发展理性主义、另一条是非理性之路。

论柏格森直觉主义对梁漱溟哲学的影响论文导读:柏格森哲学不仅在西方世界产生了很大的影响。

其中对梁漱溟的影响最大。

本文试图简要评介柏格森直觉主义。

柏格森哲学,论柏格森直觉主义对梁漱溟哲学的影响。

关键词:直觉主义,柏格森哲学,梁漱溟柏格森哲学不仅在西方世界产生了很大的影响,而且还渗透到了远在东方的中国现代新儒家的思想中。

柏格森生命哲学大约是在辛亥革命后期传入我国,在五四新文化运动期间得到广泛的传播,与杜威的实用主义哲学一道,成为对现代中国思想文化界影响最大的西方资产阶级哲学思潮。

中国对柏格森的研究随着1920年《民铎》杂志出版柏格森专号而达到高潮,当时中国的不少的思想家,尤其是新儒家学者都在不同程度上接受过柏格森哲学的影响,其中对梁漱溟的影响最大,柏格森生命哲学成为梁漱溟哲学思想的主要来源之一。

本文试图简要评介柏格森直觉主义,并分析其对梁漱溟哲学的影响及二者的异同。

一、柏格森直觉主义的基本内容柏格森在《创造进化论》中说,直觉是一种本能。

他给直觉下过几个定义,其中一个是:“所谓直觉,就是一种理智的交融,这种交融使人们自己置身于对象之内,以便与其中独特的,从而无法表达的东西相符合”。

[1]综合柏格森对直觉的相关论述,可以把他关于直觉的思想归结为以下几个要点:第一,直觉是理智的交融。

柏格森以小说为例说明这一点。

他说:“作家可以给他的主人的性格加上各种各样的特征,可以任其所好地描绘主人的言行举止。

但是,如果我有一刹那能使自己与主人本身同一起来,我就会体验到一种单纯而不可分割的感受,这种感受是与作家的上述这一切描绘不等值的。

……这个人物是我一下子整个地把握到的。

”[1]实际上,柏格森说的那“入戏”的过程就是直觉过程。

就是说,认识者用心灵去感知对象的内在本质。

对象若是认识者自己(深层意识或人格),直觉就是内省;对象若是外物(包括宇宙整体),直觉就是体会或体验。

直觉是心灵直接接触,把握对象的内在本质。

第二,直觉不使用僵固的、现成的概念,不使用符号。

生命哲学家——柏格森生命哲学家——柏格森“一切皆绵延。

”昂利·路易·柏格森(HenriLouisBergson),1859年10月18日生于法国巴黎。

父亲米切尔·柏格森是一位波兰音乐家,母亲凯特·刘易逊是苏格兰人,双亲都是犹太人。

柏格森出生后不久,全家迁往伦敦,1868年,当柏格森9岁时,全家又迁回巴黎,柏氏进孔多塞国立中学念书。

在国立中学从学十年间,数学成绩名列前茅,18岁时,在数学班应征作一数学论文获奖,由于解题有特殊创见,《数学年报》破例将其全文刊登。

19岁从国立中学毕业进巴黎高等师范学院学习文学和哲学,学业十分优秀。

3年后毕业获文科硕士和“哲学合格教师”证书。

从1881年开始,他在国立中学教哲学,职位逐年上升。

1889年,将《论意识的直接材料》(英译和中译《时间与自由意志》)一书提交巴黎大学获博士学位。

1896年发表《物质与记忆》。

1898年受聘回母校巴黎高师任正讲师,1900年,被任命为法兰西学院教授,主持希腊哲学讲座,后主讲现代哲学讲座凡20年,此间的著作和讲座给他带来了巨大的国际声名。

1907年《创造进化论》出版,1914年柏氏当选为法兰西院士,1928年获诺贝尔文学奖。

1932年发表《道德和宗教的两个来源》。

1941年元月4日病逝于纳粹占领下的巴黎,终年82岁。

一个哲学家,一个以其著作和学说而传世的人,不要指望他的一生中会有什么惊心动魄的事情发生。

哲学家生命的展开也就是他学说的展开,比起其锐利的穿透千古的思想,其个人生活微不足道。

柏格森虽然不完全像康德那样,没有生活、没有历史,只有其内心振憾人心的思想,但情形差不多是一样的。

不过我们还是从一个特殊的事件开始。

这个事件也许是柏格森展开其哲学思想的历史中唯一一个重大的事件。

1881年,柏格森在巴黎高师毕业后即到安琪任国立中学教师,1883年转往帕斯卡的故乡克勒蒙菲朗任国立中学教师,同时还兼克勒蒙菲朗国立大学的临时讲师。

⽊⼼:柏格森的直觉主义⽊⼼:柏格森的直觉主义

柏格森说:“所谓直觉,是理智的交融

使⼈们置⾝于对象之内,以便与其中独特的

从⽽⽆法表达的东西相符合”

这是他对直觉的定义

直觉有三⼤特征

第⼀是直觉的认识对象,不同于理性的认识对象

直觉可以达到事物的绝对的运动领域

它能解释⽣命的内在本质,探索宇宙奥秘

第⼆是进⾏⽅式,理智靠感觉思维和实践进⾏

直觉凭意志努⼒,是超越感性、理性实践的过程

它使⼈⼼灵“违背⾃⾝,⼀反平常思想习惯⽅向”

换⾔之,直觉是天才⼈物的特质与特权

第三直觉的⽬的,它是空灵、唯美、享乐的

中国的⽼⼦、庄⼦凭直觉创造他们的哲学

莫扎特、肖邦凭直觉作曲

释迦牟尼、耶稣是凭直觉传道

柏格森的哲学是为天才写的,也是为艺术家写的

天才凭直觉创造了艺术,其他天才和⾮天才⼀起享受

柏格森提出了“⽣命哲学”纲领

⾃我、时间、冲动构成了世界的基础和本质

柏格森认为⼈要通过深刻反省⽽掌握⾃我

⾃我是纯情绪性的,是⾃我绵延、⼼理体验本⾝

还说⾃我是绝对⾃由的,强迫⾃我等于取消⾃我

⾃我是不间断的,⽆法切割的,语⾔对⾃我是⽆效的

2018.3.13晚6:58于涧尾居。

柏格森的生命哲学柏格森的生命哲学柏格森的生命之流柏格森继承并发展了狄尔泰的生命哲学思想,并把它进一步生物学化,认为生命冲动或生命之流是世界的本质、万物的根源。

他认为,生命不是物质,而是一种盲目的、非理性的、永动不息而又不知疲惫的生命冲动。

这种冲动变化是在时间上永不间歇地自发地流转,故称为“绵延”或“生命之流”;它像一条永流不息的意识长河,故又称为“意识流”。

柏格森的“绵延”是个颇为神秘的范畴,他说,人们能直觉到自己的绵延,但用概念来表达绵延却是不可能的。

根据柏格森的看法,绵延的真正本质在于它总在川流不息。

其大致有如下一些特征:(1)绵延是绝对连续性,是没有间断的连续性。

在绵延之流的每一点上它都既是现在、又包含着过去,同时又预示着未来。

拿人的意识来说,任何一种意识状态都包含着过去的记忆,而当下的感受又总是前一时刻的感受的连续,这就构成了绵延。

(2)纯绵延是完全性质式的。

它不是一种数量,因而是不可测量的。

作为内在绵延的心理状态,例如美的感受,有时表现为强弱的不同,但强度是性质,而不是数量。

当人们用数量来计算它时,那只是一种象征的表示。

(3)绵延没发生在空间中,而只在时间上进展。

绵延没有广延性,与空间无关。

柏格森以物体的运动为例来论证其无空间。

他说,物体运动有两个因素:一是物体运动所经过的空间,这是可分的;二是经过空间的动作,这是不可分的。

人们常错把这两者混为一谈。

其实,物体由一个位置到另一个位置的运动,是不占空间的过程,是一种在绵延中开展的过程。

绵延只是在时间中流动的。

然而,柏格森所谓的时间与我们通常所说的时间完全不同。

他认为,人们通常所说的时间是把计量物体的广度的方法应用于计量时间,是空间化的时间,这与绵延的本性是不相容的。

“真正的时间”是绵延不绝的、不可分割的,因而是不可测量的。

(4)绵延是自由的。

它不像工匠制造器皿,严格地依从概念、图纸,或千篇一律地用同一个模子去翻制固定的产品。

绵延犹如艺术家的创作灵感,它随机、自然、无所拘束,无法捉摸。

简述柏格森的直觉主义哲学思想(1)直觉主义是对西方现代派文学发生极大影响的哲学思潮,其代表人物是法国哲学家柏格森。

柏格森直觉主义所强调的创造性、非理性以及直觉和无意识等问题都是西方现代派文学中反复凸显的重要问题,而且对意识流手法的崛起产生了重要影响。

(2)直觉和理性分析是认知对象的两种方式。

①直觉:进入对象内部,追随对象的内在生命进而达到物我同一的境界,由于它不再取决于主体的认知立场,所以它对对象的把握是绝对的,人唯有凭借非理性的直觉才有可能沟通世界的本质。

②理性分析:环绕对象而过,必须有赖于观者的立足点,结果借助符号得以表现。

但事实上无以把握而必须用理性分析来拆解对象,用自己熟悉的术语来描述对象的各个成分,因此,人就不是同现实本身进行交往,而只是从个人的角度来感知现实孤立的碎片。

(3)直觉与艺术:①柏格森提倡由内向外的直觉体味式的读解模式,因为人物自身的内在本质读者是无法从外部感知到的,为此他将描述、历史、分析归为一类,认为这些知识只能让人驻足于相对的知识,而只有直觉才能通达绝对。

②诗人运用语言总是有违规范,目的就在于激发读者自己的直觉感知;而具有欣赏力的读者也能透过语言表层进入那些喜怒哀乐的情感之中,捕捉到语言与毫无共同之处的某种东西。

(4)艺术的非功利性:①人类对世界的感知大都为物质需要和实用功利所束缚,人们总是用功利的眼光看待世界,以至于不能看到对象鲜明的个别性,而只能看到它被复述的部分,所以我们对事物、他人和自我的情感感知都是片面抽象的。

②而抛弃上述功利性面对对象内在生命的艺术,就成了一种心灵的感知。

因此,伟大的艺术产生的效果总是具有普遍性和必然性。

(5)艺术作为直觉意味着鲜明的个别性。

艺术家的心灵在于能以直觉超越理性,在其最高的境界上可以统万物为一体,无论是物质世界的形色声貌抑或内心生活中最细微的变化都能如其本然的感知其个别性。

1 【1 .直觉主义与意识流】概况直觉主义是20 世纪初对西方现代派文学产生极大影响的一种哲学思潮,它的代表人物是法国哲学家柏格森。

柏格森直觉主义中所强调的创造性、非理性,以及直觉和无意识等问题,都是西方现代派文学中反复突现的重要理论问题,而且对意识流创作手法的崛起,也产生了直接的影响n 意识流就叙事的角度由外在的观察转入内心的体验和发现而言,不妨说是柏格森直觉主义的一个延续。

此外,弗洛伊德以无意识为精神的真正实在,以梦为被压抑的本我得以被发泄的主要场所的理论,以及威廉·詹姆斯以流喻意识而强调其绵延不断的心理哲学,也是意识流的主要理论支柱所在。

理论一、直觉主义:柏格森 1 .艺术非功利,艺术是直觉。

2.绵延说,通过直觉体验到的时间,即“心理时间” ,是真正的时间。

二、意识流:以自由联想为线索,直接且自然地展现人物意识流动的叙事方法。

1 .意识流理论:威廉·詹姆斯2.意识流作家:乔伊斯《尤利西斯》,弗吉尼亚·沃尔夫《墙上的斑点》《达罗卫夫人》评价一、柏格森的直觉主义与克罗齐的“直觉一表现” 说的差别:从历史上看,克罗齐的直觉即表现即艺术的观点可以上溯到亚里斯多德心赋形式于物的传统,柏格森的直觉主义文论则更使人想起了柏拉图的诗歌迷狂说。

二、柏氏直觉主义的优缺点优点: 1 。

把艺术活动与生命现象联系起来,强调艺术的个性、不可重复性和独特性,反对任何机械化、公式化倾向,有一定合理性。

2.把主、客观交融无间的“直觉” 状态看作艺术的至境。

3.从生命的机械化来探讨喜剧性也有独到之处。

缺点:l、完全建立在生命直觉主义哲学基础上,把世界的本体归结为主体心灵,意识的绵延或生命流动,陷入了主观唯心主义。

2、全盘否定科学和理性,鼓吹唯有神秘直觉才能把握世界的本质,更具有非理性主义和神秘主义的片面性。

3.“直觉” 切断了与现实的一切功利关系,有唯美主义、形式主义之嫌。

三、意识流优缺点:优点:用意识流手法的创造和实验,对文学创作有重要的推动,其代表作乔伊斯的《尤利西斯》是世界文学史上的一座高峰。

2003年1月第24卷 第1期东岳论丛Dong Yue Tribune Jan.,2003Vol 124 No 11[收稿日期]2002-08-20[作者简介]王晋生(1948-),男,山东大学哲学系副教授。

【哲学研究】略论柏格森的直觉主义王 晋 生(山东大学哲学系,济南250100) [关键词]柏格森;直觉;直觉主义[摘 要]现代法国著名哲学家柏格森提倡直觉哲学。

这是一种典型的直觉主义。

它认为世界的本质、根本实在是意识或生命,理性不能认识它,只有直觉能够把握它。

直觉是一种与理性认识根本不同的认识方式,其主要特点是心灵凭着意志的努力钻进对象内部,与其本质相交融。

这种认识与人的物质利益无关,但并非对人生毫无意义。

相反,它能使人了解生命的真理和意义,提升人的精神。

因此,它是人生所不可或缺的。

[中图分类号]B089 [文献标识码]A [文章编号]1003-8353(2003)01-0093-05一、直觉哲学柏格森认为,古希腊早期的哲学即自然哲学,以感觉知觉的方法来解决形而上学问题,认为世界的本原是某种可以感觉到的东西。

但自柏拉图开始,情况发生了变化:哲学家们开始引入理智的方法来解决形而上学问题。

因为他们认识到感觉的范围是有限的,单凭感觉是不能彻底认识世界的。

感觉不能达到的领域,要用抽象、概念、推理等的理智方法。

哲学家们想用这种方法扩大感知的范围,以彻底认识世界。

然而方法却与目的背道而驰。

由于理智的方法具有抽象性,采用这种方法不仅没有扩大知觉范围,更全面地把握实在,相反,它“把大量的质的差别从实在中消除了,把我们的一部分知觉泯灭了,把我们对宇宙的具体的洞察力削弱了。

”[1]可见,引入理智方法不是解决形而上学问题的好办法。

但是,二千多年来,无论哪一派哲学家却都在采用理智的方法,以求全面地把握实在,解决形而上学问题。

在柏格森看来,这真是一个巨大的错误!他认为他就担负着纠正这个错误的历史重任。

这就是建立一种不同于传统哲学的哲学,这种哲学要求扩大感觉知觉以把握实在,而不是寄希望于理智方法。

这样的哲学才是真正的哲学或形而上学,而这就是他所倡导的直觉哲学。

柏格森的直觉哲学以直觉为中心概念,以倡导直觉为基本特征。

有人把柏格森的直觉主义仅仅理解为他在认识论上的一种观点,这是不准确的。

在柏格森那里,直觉是一种认识能力,也是一种认识方法。

他特别强调直觉在认识中的地位和作用,他的认识论无疑是直觉主义的。

但是,不仅如此。

柏格森的认识论与他的形而上学或本体论是难解难分的。

这不仅表现在,他认为,作为世界和万物本质、本体的生命或绵延,只有通过直觉才能把握,从而直觉就成了宇宙本体有意义甚至存在的前提。

更重要的是,他甚至认为,作为宇宙本体的绵延与作为认识活动的直觉是同一个东西,即绵延着的意识。

这样一来,研究直觉也就成了形而上学研究的一个内容。

从这两点都可以说柏格森的形而上学是直觉主义的。

柏格森是把他的整个哲学而不仅是认识论称做直觉哲学的,据此,我们也应当把他的整个哲学而不单是认识论称做直觉主义。

二、世界的本体、本质或根本实在形而上学问题,即世界的本体、本质问题,是柏格森直觉主义的一个重要内容。

不过,本文不拟详细讨论这一问题,而重点是讨论作为一种认识能力和方法的直觉,从认识论角度展示他直觉主义的内容。

由于世界的本体是直觉认识的对象,不了解世界本体的特点,就不能真正了解直觉的性质和特点,因此,我们首先简要讨论他的形而上学即本体论的基本思想。

柏格森在一系列著作中讨论了宇宙、事物的本体、本质也即根本实在问题。

他用以表达本体、根本实在的概念有生命(生命之流)、绵延、深层意识、基本的自我、变易等等。

这些概念在含义上有的有区别,有的几乎没有区别。

39柏格森在《时间与自由意志》中最先提出了他哲学的一个基本概念绵延,并在此基础上提出了基本自我或深层自我概念。

他区分出两种不同的时间。

一种是数学、物理学等精确科学所处理的时间。

这种时间的特点是:它的各瞬间没有质的区别,可以明确区分开来,相互外在,并排置列,就象一些物质事物并排置列于同一空间中那样。

柏格森认为这种时间是不真实的,是空间化了的时间。

另一时间即绵延,其特点是,它的各个瞬间相互渗透,彼此融合,不能明确区分开来。

过去积留于现在之中,现在携带着过去长进未来。

过去、现在、未来构成一个连绵不断的流。

这种时间的每一瞬间都与其他瞬间有质的区别。

他把这种时间说成是真正的时间。

柏格森认为,纯物质的东西没有绵延,绵延只属于我们的心灵,是我们意识的一种性质。

柏格森说的自我是指我们的精神方面,即我们的意识。

他把自我区分为表层的和深层的两部分。

表层自我是由清楚明确的感觉、知觉、观念等意识因素或心理状态构成的。

这些心理状态能区分开来,各自有明确的轮廓,并排置列。

它们构成的整体是一个数量式的众多体。

为适应现实生活的需要,我们的感觉、思想、观念等受到外物和语言的规定,由此便产生了表层自我。

柏格森说表层自我是深层自我在社会生活这个空间中投下的阴影,是不真实的。

深层自我是处于表层自我下面的、处于纯朴状态的意识。

其特点是,它的各因素或状态彼此相互渗透、相互融合,没有分明的界限。

没有明确的轮廓。

这是一个连绵不断的流。

在这个流中,任何一个瞬间的意识状态都比它之前的状态增加了新的内容,各个意识状态有质的区别。

深层自我是一个性质式的众多体。

这种意识没有受到来自社会生活的外物、语言等的规定,保持了本来状态,所以是真实的自我。

柏格森把深层自我的内部组织形式或它的存在方式叫做绵延。

柏格森说:“在我自身之内正发生着一个对于意识状态加以组织并使之互相渗透的过程,而这过程就是真正的绵延。

”[2]由于绵延是深层自我的内在形式,有时他干脆把深层自我(意识)等同于绵延。

柏格森也把深层自我(深层意识)称做人格。

在《形而上学导言》中他说,至少有一种实在,我们用直觉来把握它。

“这种实在就是在时间中流动的我们自己的人格,也就是绵延的自我。

”[3]早期,柏格森明确主张绵延只存在于我们的意识中。

绵延,因此也叫做内在绵延。

只有意识有绵延,是因为意识包含着记忆。

记忆之舟把过去载到现在,同样地,现在也将被载入未来,这样,过去、现在、未来便相互渗透、融合,构成一个不可分割的连绵不断的流,而这正是绵延。

至于外物,此时柏格森把它理解为与意识对立的、纯粹物质的东西,因它们没有记忆,也就没有绵延。

外物尽管也有变化,但这种变化是,现在状态出现时,过去状态已经消失,因此它们只有现在,只有同时发生,因此也就没有绵延。

通常人们认为变化着的外物有陆续出现或绵延的属性,柏格森说,其实这是我们把自己的内在绵延引入外界物体的结果。

柏格森在《创化论》中提出一种生命哲学,认为宇宙以及万物的本质、本体是生命,而生命就是意识或类似意识的东西。

因此,宇宙和万物也就具有绵延的性质了。

他说:“宇宙是绵延的,每个分离的意识是绵延的,同样,活生生的有机体也是绵延的。

”[4]绵延概念己包含了运动或变易的意思。

因为绵延不过是一个表述事物运动、变化的特性的概念。

在《形而上学导言》中,柏格森把变易或可动性说成了实在(指作为事物、世界本质、本体的根本实在):“存在着一种外在的、然而是直接给予心灵的实在……这种实在就是可动性,没有已造成的事物,只有正在创造的事物;没有自我保持的状态,只有正在变化的状态……如果我们同意把倾向看作是一种开始的方向变化,那一切实在就是倾向。

”[3]同样的思想,柏格森在一次关于变易的讲演中表述的更加透彻。

他认为,宇宙间最真实的存在就是变易。

他说,“变易是有的,但是在变易的下面并没有任何变易着的事物,变易不需要一个支撑者。

”[1]变易不是事物或实体的属性,而就是事物本身、实体本身。

人的内心生活(即意识)的变易具有实体性,外界的变易同样具有实体性。

认为有不变的事物、状态、“实体”,是人们为了生活而以实用的目光“看”实在的结果。

不变的事物、状态、“实体”是假相,所有这些事实上都是变易、运动。

柏格森还说明了变易与绵延的关系:绵延是变易的不可分割的连续性。

“真实的绵延就是我们之所谓时间,但是作为不可分的东西被感知的时间。

”[1]综上所述,柏格森在不同时期和不同场合下分别用绵延、基本自我、深层意识、生命、变易等概念表示宇宙本体、基本的实在。

他几乎没有给这些概念下过严格而明确的定义。

因而他的思想缺乏明晰性。

不过,他的基本思想还是可以把握的:宇宙的本体、根本的实在是一个不可分的、连续的流。

在人类,是处于纯朴状态的意识,在外物,是生命。

这二者又都可称为绵延、变易。

柏格森强调宇宙间最真实的存在不是某种事物、“实体”,而是变化、流动性,这一观点是对以爱利亚学派和柏拉图为代表的主张某种不变的东西、某种“实体”是最真实存在的西方哲学传统观点的反叛,是对49赫拉克利特“变的哲学”的回复。

把握上述实在是柏格森直觉哲学的根本任务。

三、对理智方法的批判柏格森认为,从传统西方哲学中生长起来的、对解决传统哲学问题行之有效的理智办法,不能解决他的哲学的基本问题,即不能把握实在———生命、绵延等。

那么,在他眼里,理智方法是怎样的一种方法呢?它为什么不能认识实在?按照柏格森的“创化论”,生命或生命之流与物质结合产生出各个生物种类和个体。

生命之流包含着多个倾向或“支流”,理智是其中最大最有前途的一个。

在生命发展途程的脊椎动物阶段上,理智显现出来。

尤其在作为脊椎动物发展顶峰的人类,理智得到充分显现,成为压倒本能等倾向的一个倾向,成为人类的本质。

理智是人类赖以生存的一种基本能力。

人类为了生存,为了获得生活资料,就要制造工具。

人用自身之外的物质制造工具并使用工具的能力就是理智。

柏格森说:“所谓理智,如果从它的最初特征来考察,就是制造物品的能力,尤其是制造工具和使制造的活动永无止境变化发展的能力。

”[4]柏格森认为,理智是和物质同时产生的。

世界原本是一股流(生命之流、精神流),它流动着,连绵不断。

其中没有任何确定的、不动不变的东西。

人们为着实际的利益,从这个流中截取一些部分,使之不再流动,成为有某种确定性的东西,这就是物质或物质的东西。

这种从原初的世界之流中截取片断,使之固定化的能力就是理智。

理智从其一产生就是与无机的固体———物质打交道的。

它在处理非生物,尤其是固体物质时得心应手,游刃有余,而对待生命和精神性的东西,则显得笨手笨脚,甚至一筹莫展。

“理智的特征是不理解生命的本质。

”[4]柏格森说的理智,就是人的抽象认识能力或思维能力。

它是与感性或感觉这一认识能力相对的。

理智的认识就是运用概念、抽象、分析、推理、比较等形式和方法进行的认识。

柏格森一一分析了这些形式和方法,断言它们不能把握实在。

他指出,分析是把对象归结为已知的要素,也就是归结为这个对象以及其他对象所共有的要素。

因此,进行分析,也就是把事物表达为一种不同于其自身的某种东西的函项。