学校教育心理学--第三讲

- 格式:ppt

- 大小:2.60 MB

- 文档页数:38

第三讲人格类型一、人格与气质、性格的关系(一)气质1、气质的词源气质一词在我国古代多是指词文清俊慷慨的风格,也有专指人性的.现在在心理学中所用的气质一词是从日文翻译过来的,日文又是从英文“temperament”翻译而来,英文则是从拉丁文翻译而来,意思是指人体内体液的混合“比例"。

在最早引进英文的气质一词的意思是指与体质有关的心理素质,后来气质的含义产生了不同的看法,一些心理学家将气质看作是人格的同义词,但多数心理学家将气质看作是人格的一个组成部分.2、气质的定义气质是个人心理活动的稳定的动力特征。

心理活动的动力特征主要指心理过程的速度和稳定性,心理过程的强度和心理活动的指向性等方面的特点。

这些相对稳定的心理动力特征的相互联系和相互作用,使人的日常活动带有一定的色彩,形成一定的风貌.3、气质的生理基础两大学派对气质的生理基础有不同的看法,其中一派认为气质的特性决定于内分泌活动,提出气质的激素说;另一派认为气质的特性以高级神经活动的特性为生理基础.(二)性格1、性格的词源性格直接来自日语,是日译英语中的character,它的希腊文原为雕刻,后转意为印刻、标记、特性,广义指人或事物互相区别的特性。

2、性格的定义性格即是指一个人在现实稳定态度和习惯化了的行为方式中所表现出来的个性心理特征.如诚实、虚伪、勇敢、怯懦、谦虚、骄傲等,性格就是一个人许多性格特征所组成的统一体。

3、性格的特征性格的特征指性格的各个不同方面的特征.有四个组成部分:性格的态度特征、意志特征、情绪特征、理智特征。

(三)三者关系二、人格类型(一)气质类型四种气质类型:A、多血质:一般表现为精力旺盛、情绪易于冲动、反应迅速、适应性强、兴趣广泛、善于交际,但容易轻浮,不够踏实,具有明显的外倾性.B、胆汁质:一般表现为精力过人、不易疲劳、争强好胜、不怕挫折,大喜大怒难以控制、办事果断,但容易急躁,具有明显的外倾性。

C、黏液质:一般表现为沉静、稳重,工作时坐得住,不喜欢表现自己,忍耐性强,情绪不易外露,但办事容易拖拉,比较固执,具有内倾性.D、抑郁质:一般表现为行为孤僻、不太合群、观察细致、非常敏感、表情腼腆、多愁善感、行动迟缓、优柔寡断,具有明显的内倾性。

第三讲学习理论与学习心理(下)考点精讲一、学习迁移(一)学习迁移概述1、迁移的含义学习迁移是指一种学习对另一种学习的影响,或习得的经验对完成其他活动的影响。

2、迁移的种类(1)正迁移、负迁移、零迁移(2)水平(横向)迁移、垂直迁移(3)一般(普遍)迁移、具体(特殊)迁移(4)同化性迁移、顺应性迁移、重组性迁移(5)顺向迁移、逆向迁移3、迁移的作用(1)迁移对于提高解决问题的能力具有直接的促进作用。

(2)迁移是习得的经验得以概括化、系统化的有效途径,是能力与品德形成的关键环节。

(3)迁移规律对于学习者、教育工作者以及有关的培训人员具有重要的指导作用。

应用有效的迁移原则,学习者可以在有限的时间内学得更快、更好,并在适当的情境中主动地、准确地应用原有的经验,防止经验的惰性化。

(二)学习迁移的基本理论1、早期的迁移理论(1)形式训练说形式训练说是以沃尔夫为代表的官能心理学为基础的,对学习迁移现象最早做出了解释。

它认为迁移就是心理官能得到训练而发展的结果;进行官能训练时,关键不在于训练的内容,而在于训练的形式。

(2)相同要素说桑代克(他在1901年的“形状知觉”实验是共同要素说的经典研究)的相同要素说认为,一种学习之所以能够对另一种学习产生影响,是因为两者有相同的元素。

后来伍德沃斯把相同要素说改为共同要素说,也就是说在两种活动中有共同的成分才能发生迁移。

(3)经验类化说(概括说)该理论的依据是贾德在1908年的“水下击靶”的经典实验。

该理论认为,概括化的原理和经验是迁移得以产生的关键,迁移依赖于对一般原理的理解记忆在新旧情境的相互关系中的作用。

对原理学习得越透彻,对新情境的适应性就越强,迁移就越好。

(4)关系转换理论(关系说)支持该理论的经典实验是苛勒1929年做的“小鸡觅食”实验。

格式塔强调顿悟是学习迁移的一个决定因素。

他们证明迁移产生的实质是个体对事物间关系的理解。

2、现代的迁移理论(1)奥苏伯尔的认知结构理论美国教育心理学家奥苏伯尔曾提出认知结构迁移理论,认为任何有意义的学习都是在原有学习的基础上进行的,有意义的学习中一定有迁移。

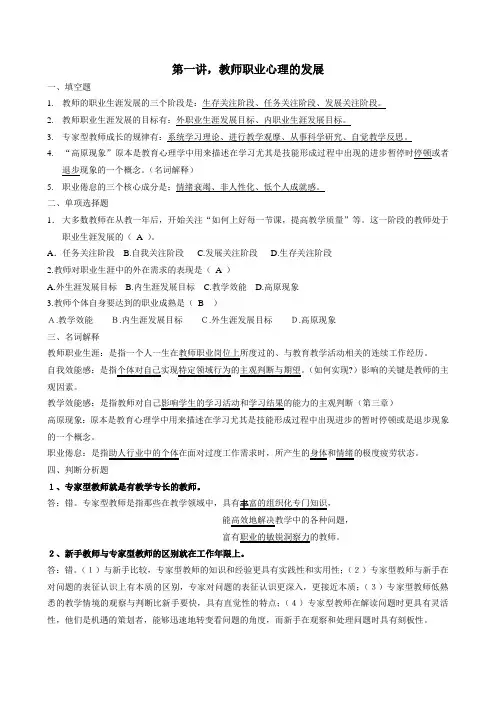

第一讲,教师职业心理的发展一、填空题1.教师的职业生涯发展的三个阶段是:生存关注阶段、任务关注阶段、发展关注阶段。

2.教师职业生涯发展的目标有:外职业生涯发展目标、内职业生涯发展目标。

3.专家型教师成长的规律有:系统学习理论、进行教学观摩、从事科学研究、自觉教学反思。

4.“高原现象”原本是教育心理学中用来描述在学习尤其是技能形成过程中出现的进步暂停时停顿或者退步现象的一个概念。

(名词解释)5.职业倦怠的三个核心成分是:情绪衰竭、非人性化、低个人成就感。

二、单项选择题1.大多数教师在从教一年后,开始关注“如何上好每一节课,提高教学质量”等。

这一阶段的教师处于职业生涯发展的(A )。

A.任务关注阶段 B.自我关注阶段 C.发展关注阶段 D.生存关注阶段2.教师对职业生涯中的外在需求的表现是(A )A.外生涯发展目标B.内生涯发展目标C.教学效能D.高原现象3.教师个体自身要达到的职业成熟是(B)A.教学效能B.内生涯发展目标C.外生涯发展目标D.高原现象三、名词解释教师职业生涯:是指一个人一生在教师职业岗位上所度过的、与教育教学活动相关的连续工作经历。

自我效能感:是指个体对自己实现特定领域行为的主观判断与期望。

(如何实现?)影响的关键是教师的主观因素。

教学效能感:是指教师对自己影响学生的学习活动和学习结果的能力的主观判断(第三章)高原现象:原本是教育心理学中用来描述在学习尤其是技能形成过程中出现进步的暂时停顿或是退步现象的一个概念。

职业倦怠:是指助人行业中的个体在面对过度工作需求时,所产生的身体和情绪的极度疲劳状态。

四、判断分析题1、专家型教师就是有教学专长的教师。

答:错。

专家型教师是指那些在教学领域中,具有丰富的组织化专门知识,能高效地解决教学中的各种问题,富有职业的敏锐洞察力的教师。

2、新手教师与专家型教师的区别就在工作年限上。

答:错。

(1)与新手比较,专家型教师的知识和经验更具有实践性和实用性;(2)专家型教师与新手在对问题的表征认识上有本质的区别,专家对问题的表征认识更深入,更接近本质;(3)专家型教师低熟悉的教学情境的观察与判断比新手要快,具有直觉性的特点;(4)专家型教师在解读问题时更具有灵活性,他们是机遇的策划者,能够迅速地转变看问题的角度,而新手在观察和处理问题时具有刻板性。

《高等教育心理学》教学大纲一、课程目标:高等教育心理学是心理学与高等教育相结合的产物。

青年教师学习高等教育心理学,可以帮助他们尽快熟悉和适应高等教育和教学工作,尽快完成从学生到教师的角色转换,以尽快成为合格的大学教师,履行育人职责,完成“立德树人”的根本任务。

本课程致力于:帮助高校教师把握大学生心理发展特点与规律,揭示大学生学习过程与教学条件,并将发展特点与学习规律应用于教学实践。

二、课程内容:第一讲:导论教学目标:通过本讲学习,了解人类的心理现象,并知晓教育心理学的发生及其发展历程,熟悉高等教育心理学的内容体系并认识到教师专业发展的作用。

教学内容:知识点一:人类心理现象(一)个体心理系统(二)个体心理与行为(三)个体意识与无意识(四)个体心理与群体心理知识点二:教育心理学的发展与使命(一)教育心理学的发展(二)高等教育心理学的使命教学重点:个体心理系统、个体心理与群体心理、教育心理学的发展历程、高等教育心理学的主要作用。

教学难点:教育心理学的发展历程第二讲:大学生的认知和智力发展教学目标:通过本讲学习,了解认知和智力发展的特点,了解相关理论,促进大学生记忆思维和智力的发展。

利用大学生记忆思维和智力发展的特点及规律,帮助教师更好地组织教学活动,提高课堂学习效率,增加学生学习信心。

教学内容:知识点一:大学生记忆发展特点(一)记忆及其类型(二)大学生记忆发展的特点知识点二:大学生记忆的促进(一)大学生记忆的影响因素(二)大学生记忆的促进知识点三:大学生思维发展理论(一)思维含义(二)皮亚杰认知发展理论(三)大学生思维发展的四阶段理论知识点四:大学生思维能力的培养(一)大学生思维发展的特点(二)大学生逻辑性思维的培养(三)大学生批判性思维的培养(四)大学生创造性思维的培养知识点五:大学生智力发展促进(一)智力发展的一般趋势(二)智力发展的差异(三)大学生智力发展与促进教学重点:大学生记忆发展促进、大学生思维能力的培养、大学生智力发展促进。

第三讲教师工作压力与心理调适一、学习目的与要求(一)熟悉教师压力源的三个方面1.社会环境的压力:1)社会快速发展的冲击:首先是竞争的压力;其次是知识更新的压力;再次是现代教育技术的压力;2)教育领域变革的挑战:2.教师职业的压力1)教师职业生涯特点带来的压力:从一名新教师成长为一名合格的教师,需要经历不同的阶段,教师在不同的成长阶段所关注的问题不同。

这一过程的实现,需要更多的实践和精力,对于教师来说,也会压力重重。

2)教师职业角色特点带来的压力:中国社会与经济的迅速发展带来了人们对教育过高的要求,这不仅一教师的“有限责任”产生冲突,而且对教师职业造成越来越大的压力。

3)对教师的高素质要求带来的压力:现代教育向高校教师提出高学历、高职称、高素质的要求,这需要教师具有能自觉建构、自我更新的文化心理素质,具有能不断提高自身社会心理素养的成熟度,能够在传递人类文化和人的社会化指导中发展、完善学习者的健全人格。

3.教师自身的心理素质:面对相同的压力,不同的个体往往有不同的应对方式。

有的人能采取适当的应对方式有效地化解压力,而有的人却无法摆脱心理的困境,这与每个人的心理素质有关。

(二)掌握应对教师工作压力与心理调试的方法:防御应对方式;直接应对压力的方式;二、知识点简析(一)教师的工作压力的意义适度的心理压力会引起人们情绪上的适度焦虑和紧张感,并引起体内一系列的生理变化,使有机体释放较多的能量进行活动,使人反应速度加快,记忆能力、思维能力增强,从而提高智力活动效率,成为人们活动的动力。

(二)教师承受过强职业压力引起生理、心理和行为的不良反应1.生理反应:疲倦、免疫降低、有机体过度紧张;2.心理反应:焦虑、抑郁、无助;3.行为反应:逃避、暴躁、职业倦怠;三、重点难点提示(一)给教师带来心理压力的主要因素1.社会环境的压力2.教师职业的压力3.教师自身的心理素质(二)教师应对压力的方式1.防御应对方式:是指通过离开压力情境而保护自我。