武汉历史沿革

- 格式:docx

- 大小:13.79 KB

- 文档页数:3

三、武汉城市史研究。

政治史以及抗战史是发生在武汉这个城市的重大但也是最为表象的事件,还并未深入到城市本身。

就城市史的取向来说,城市自身的经济发展、市政建设、人口职业、社会风俗等主题具有更为深远的意义。

今日之武汉是在自身的历史之上发展起来的,探究民国时期武汉城市史正有助于今日武汉的建设与兴盛。

以下从几个方面对之已有城市史研究进行梳理。

(1)综合研究。

从总体上对武汉史进行总结的论著有如下几部。

较早的有皮明庥的《武汉近百年史》,《武汉史稿》等。

这部百年史主要是一部政治史,将1927-1949年的历史分为武汉国民政府、抗战时期及解放战争时期三个阶段进行了叙述。

33皮明庥一直以武汉城市史为研究重点,他在1993年出版的《近代武汉城市史》在我国城市史研究领域占有重要地位。

此书是国家“七五”社科重点研究课题,是继《上海城市研究》、《近代重庆城市史》之后的又一部城市史研究力作。

该书共分四编,民国时期武汉的发展状况该书中共占两部分,即第二编武汉教会的扩展期与近代化曲折发展期(1912-1937),在这一时期武汉虽遭遇战乱、1931年大水和抗战初期的日军轰炸,但整体而言城市近代化是在曲折前进的。

另一部分即第三编武汉都会战时化、殖民化和近代化断裂期(1938-1949),在此期间武汉城市经济纳入战时轨道,城市发展推动活力,呈现衰败之势。

此外,在第四编专论中作者从经济透视、都市文化、人口职业、阶层结构、社会风习等方面对武汉进行了横向考察。

该书在城市史的研究方法方面也作了有益的探索。

34此外,皮明庥还主持编写有普读性的《武汉史话》、辞典式的《武汉通览》等。

35武汉市地方志编纂委员会编写的《武汉市志》应是最为系统的综合性史志,分财政、政法、教育、卫生等共约十部对武汉进行横向研究,但主要详于当代,而略于近代,甚为遗憾。

也有一些专题论文对武汉进行了纵向和横向的考察。

刘盛佳、曾令甫对武汉的城市沿革进行了考察,认为民国时期是武汉发展的重要时期。

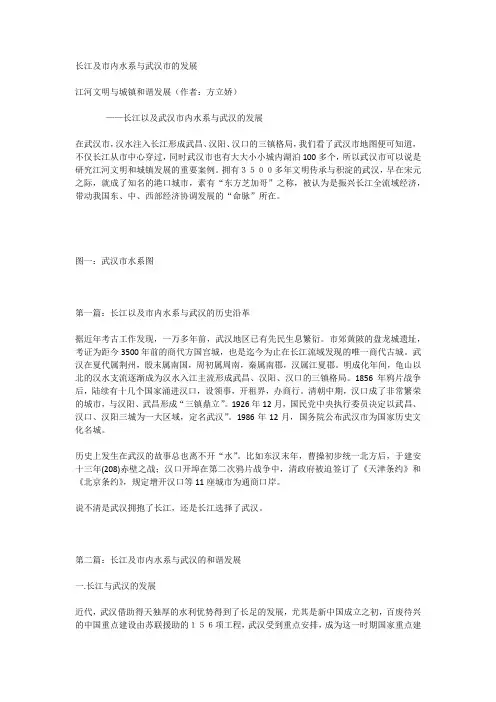

长江及市内水系与武汉市的发展江河文明与城镇和谐发展(作者:方立娇)——长江以及武汉市内水系与武汉的发展在武汉市,汉水注入长江形成武昌、汉阳、汉口的三镇格局,我们看了武汉市地图便可知道,不仅长江从市中心穿过,同时武汉市也有大大小小城内湖泊100多个,所以武汉市可以说是研究江河文明和城镇发展的重要案例。

拥有3500多年文明传承与积淀的武汉,早在宋元之际,就成了知名的港口城市,素有“东方芝加哥”之称,被认为是振兴长江全流域经济,带动我国东、中、西部经济协调发展的“命脉”所在。

图一:武汉市水系图第一篇:长江以及市内水系与武汉的历史沿革据近年考古工作发现,一万多年前,武汉地区已有先民生息繁衍。

市郊黄陂的盘龙城遗址,考证为距今3500年前的商代方国宫城,也是迄今为止在长江流域发现的唯一商代古城。

武汉在夏代属荆州,殷末属南国,周初属周南,秦属南郡,汉属江夏郡。

明成化年间,龟山以北的汉水支流逐渐成为汉水入江主流形成武昌、汉阳、汉口的三镇格局。

1856年鸦片战争后,陆续有十几个国家涌进汉口,设领事,开租界,办商行。

清朝中期,汉口成了非常繁荣的城市,与汉阳、武昌形成“三镇鼎立”。

1926年12月,国民党中央执行委员决定以武昌、汉口、汉阳三城为一大区域,定名武汉”。

1986年12月,国务院公布武汉市为国家历史文化名城。

历史上发生在武汉的故事总也离不开“水”。

比如东汉末年,曹操初步统一北方后,于建安十三年(208)赤壁之战;汉口开埠在第二次鸦片战争中,清政府被迫签订了《天津条约》和《北京条约》,规定增开汉口等11座城市为通商口岸。

说不清是武汉拥抱了长江,还是长江选择了武汉。

第二篇:长江及市内水系与武汉的和谐发展一.长江与武汉的发展近代,武汉借助得天独厚的水利优势得到了长足的发展,尤其是新中国成立之初,百废待兴的中国重点建设由苏联援助的156项工程,武汉受到重点安排,成为这一时期国家重点建设的工业城市,打造了“武钢”“武船”“武重”“武锅”等一批响当当的“武”字头企业,使“武汉制造”大到船舶、桥梁,小到皮鞋、手表、螺钉等都享誉全国。

武汉过早文化研究报告1. 引言本文为武汉过早文化的研究报告,旨在深入了解武汉这座充满活力和历史文化的城市的特点和影响,以及其对中国乃至世界的贡献。

通过对武汉过早文化的细致研究和梳理,希望为保护和传承武汉独特的历史文化遗产提供参考和借鉴。

2. 背景武汉作为中国的中心城市之一,自古以来就扮演着重要的角色。

其独特的地理位置,使得武汉成为了商贸、文化和旅游交流的枢纽。

过去的数百年里,武汉凭借其独特的地理环境和人文景观,积累了丰富的历史文化资源。

3. 历史沿革3.1 早期历史早在公元前3500年的新石器时代晚期,武汉地区就已有人类活动的痕迹。

随后,武汉逐渐成为吴楚之间的争夺区,历史上留下了众多的战争和文化碰撞的痕迹。

3.2 明清时期明清时期,武汉作为长江中游的重要交通枢纽,逐渐崛起。

江汉关的建立以及治水工程的兴盛,使得武汉得以发展成为了一座重要的商贸城市。

同时,武汉的文化艺术也迎来了繁荣的时期,京剧、豫剧等艺术形式在这个时期得到了发展。

3.3 近现代历史近现代历史中,武汉成为了中国革命的重要一环。

辛亥革命和五四运动都在武汉有着深远的影响。

武汉充满着英勇和斗争的精神,这也使得武汉的文化更具有革命的色彩。

4. 文化特色武汉的文化特色主要体现在以下几个方面:4.1 美食文化武汉以其丰富多样的美食而闻名,尤其是汉口的热干面、武昌的鸭脖等,都是享誉中外的美食佳肴。

这些传统的美食文化是武汉文化的重要组成部分,代表了武汉人民的热情和好客。

4.2 桥梁文化长江和汉江的交汇处,使得武汉地区拥有众多的桥梁。

这些桥梁成为了武汉文化的象征之一,例如武昌长江大桥、汉口长江大桥等。

这些桥梁在历史上承载着人们的交通和贸易,也见证着武汉的繁荣和发展。

4.3 武汉话武汉话作为一种独特的方言,被广泛使用于武汉地区。

武汉话粗犷豪放,充满着地方特色,是武汉文化的重要组成部分。

5. 影响与贡献5.1 经济影响作为中国的中心城市之一,武汉的经济发展对整个国家有着重要的影响。

世界最大的城市是武汉世界很多城市,数不胜数,世界最大的城市是哪个呢?下面是店铺整理的世界最大的城市,欢迎阅读。

世界最大的城市是:武汉武汉,简称“汉”,中国湖北省省会,中国中部地区最大都市及唯一的副省级城市,中国内陆地区最繁华都市、中华人民共和国区域中心城市。

武汉地处江汉平原东部。

世界第三大河长江及其最大支流汉水横贯市境中央,将武汉城区一分为三,形成了武昌、汉口、汉阳三镇隔江鼎立的格局。

唐朝诗人李白曾在此写下“黄鹤楼中吹玉笛,江城五月落梅花”,因此武汉自古又称江城。

全市现辖13个城区,3个国家级开发区,面积8467平方公里,境内江河纵横、湖港交织,上百座大小山峦,166个湖泊座落其间,水域面积,占全市面积四分之一,构成了极具特色的滨江滨湖水域生态环境。

武汉历史悠久、文化源远流长。

早在6000年前的新石器时代,已有先民在此繁衍生息。

北郊的盘龙城遗址作为武汉建城开端,距今有3500年历史。

民国时期汉口高度繁荣,被誉为东方芝加哥,武汉三镇综合实力曾仅次于上海,位居亚洲前列。

武汉有着优越的地理位置,是中国内陆最大的水陆空综合交通枢纽,是承东启西、接南转北的国家地理中心,历来有九省通衢之称。

武汉是中国重要的科研教育基地。

截至2014年,在汉高等院校98所;其中普通高校和本科院校数仅次于北京居中国第二,教育部直属全国重点大学数量居全国第三,在校大学生和研究生总数107.26万人,居世界第一。

地理环境位置武汉地处长江中下游平原,江汉平原东部,是国家区域中心城市(华中)、副省级市和湖北省省会。

位于东经113°41′-115°05′,北纬29°58′-31°22′中国地理经济中心——武汉中国地理经济中心——武汉,最东端位于新洲区徐古镇将军山村,最西端位于蔡甸区侏儒街国光村,最南端位于江夏区湖泗街道均堡村,最北端位于黄陂区蔡店街道李冲村,形似一只自西向东的彩蝶。

在中国经济地理圈内,武汉处于优越的中心位置,犹如围棋棋盘上的天元,被誉为中国经济地理的“心脏”。

汉口租界观后感引言汉口租界是中国历史上最早的租界之一,坐落于湖北省武汉市汉口地区。

作为作为近代中国与外国交流的窗口,汉口租界见证了中国历史上的许多重要事件和变革。

本文将从个人观察的角度,对于汉口租界的参观体验和所感所想进行探讨。

一、历史沿革1.1 外国租界成立汉口租界最早于1861年成立,始建于鸦片战争之后。

自此之后,租界逐渐发展壮大,成为一个繁华的商业区域。

在19世纪末和20世纪初,汉口租界成为各个国家在中国开设领事馆和商业机构的重要地点。

1.2 发展与繁荣随着中国近代化进程的推进,汉口租界经历了快速的发展与繁荣。

这里充斥着各种各样的外国建筑和街道景观,体现了当时外国势力在中国的权势和影响。

二、参观体验2.1 建筑风格和布局汉口租界的建筑风格多样,可以看到欧洲文艺复兴风格、新古典主义风格和中西结合的建筑。

这些建筑以其独特的造型和精美的外观给人留下了深刻的印象。

建筑布局方面,汉口租界采用了规划严谨的网格街区,使得整个租界区域显得宽阔而有序。

2.2 历史介绍和展览在参观汉口租界时,我发现有许多详实的历史介绍和展览,通过这些展览,我对于租界的历史沿革和重要事件有了更深入的了解。

特别是一些珍贵的历史照片和文物,更是让我对于过去的历史有了直观的感受。

2.3 文化氛围与人文景观汉口租界不仅仅是一个商业区域,它也有着丰富的文化氛围和人文景观。

在这里,我欣赏到了许多艺术品和雕塑,还有各类文化活动和节日庆典。

这些丰富的文化元素给汉口租界增添了独特的魅力和活力。

三、个人感想3.1 历史的厚重感参观汉口租界,我深深感受到了中国近代历史的厚重感。

从租界的建立到繁荣,再到最后的消失,这个地区见证了中国近代化的起伏和变迁,其中蕴含着无数个人和国家的故事。

3.2 外国文化的交融汉口租界是外国文化与中国传统文化交融的产物。

在租界中,我看到了外国建筑和文化元素与中国传统的有机结合,形成了独特的景观和文化氛围。

这种融合有力地展示了多元文化的魅力与力量。

武汉市交委主任简介

彭俊,男,1957年12月生于武汉,1975年参加工作,1976年加入中国共产党。

1990年获武汉大学国际金融专业经济学硕士学位。

1975年—1987年,先后为下乡知青、机械工业学校学生、华工汉口分院技术员、市园林局干部、市城市综合开发总公司干部,1987年起,历任市城市综合开发总公司建设处处长、办公室主任、东湖新技术开发区关南建设开发总公司总经理。

1995年起,任市城市综合开发总公司副经理、总经理。

1999年起,任市城市建设投资开发总公司总经理、副董事长、党委副书记。

2006年1月,任中共武昌区委副书记。

2006年4月12日,任命为武昌区人民政府副区长、代理区长。

2007年2月8日任武汉市交通委员会主任,党组书记。

武汉市交通委员会历史沿革

1983年4月市交通局更名为市交通运输管理局。

1984年1月,国家经委批复,武汉市人民政府组建武汉市交通管理委员会,作为市政府全面管理武汉地区交通邮电工作的全行业管理机构。

1990年6月,武汉市人民政府对交通邮电管理体制进行改革,撤销市交通管理委员会和市交通运输管理局,组建武汉市交通委员会,实行“一城一交”管理体制。

2001年10月,武汉市政府机构改革将武汉市交通委员会与武汉市公用事业管理局撤并重组,组建新的武汉市交通委员会。

2009年,根据《武汉市人民政府机构改革实施意见》,设立武汉市交通运输委员会,为市人民政府工作部门。

在政府机构改革中,交通委员会更名为交通运输委员会,增加了“运输”两个字。

大部制下的交通运输委员会承担着对全市铁路、水运、航空、公路、城市公共交通等多种运输方式进行规划、建设、管理、协调和服务的职能。

武汉市三力测试题库及答案一、选择题1. 武汉市位于中国哪个省份?A. 湖北省B. 湖南省C. 广东省D. 河南省答案:A2. 武汉市的市花是什么?A. 菊花B. 荷花C. 梅花D. 桂花答案:B3. 武汉市的市树是什么?A. 梧桐B. 樟树C. 柳树D. 松树答案:B二、填空题1. 武汉市的简称是______。

答案:汉2. 武汉市的行政区划代码是______。

答案:4201003. 武汉市的市长是______。

答案:(此处填写当前市长姓名)三、简答题1. 请简述武汉市的历史沿革。

答案:武汉市历史悠久,早在新石器时代就有人类活动。

春秋战国时期,武汉地区属于楚国。

三国时期,武昌成为东吴的都城。

元代,武汉地区成为长江流域的重要城市。

明清时期,武汉逐渐发展成为长江中游的经济、文化中心。

近代以来,武汉更是成为了中国重要的交通枢纽和工业基地。

2. 武汉市有哪些著名的旅游景点?答案:武汉市拥有众多著名的旅游景点,包括黄鹤楼、东湖风景区、武汉长江大桥、湖北省博物馆、武汉植物园等。

四、论述题1. 论述武汉市在长江经济带发展中的作用。

答案:武汉市位于长江中游,是长江经济带的重要节点城市。

作为中部地区的交通枢纽,武汉市在长江经济带的发展中起到了桥梁和纽带的作用。

武汉市不仅拥有发达的交通网络,还拥有丰富的人才资源和科研实力,为长江经济带的产业升级和区域合作提供了有力支撑。

同时,武汉市还积极推动绿色发展,保护长江生态环境,为长江经济带的可持续发展做出了贡献。

武汉,简称“汉”,现为湖北省省会,是中部唯一的副省级城市,华中地区最大都市及中心城市,中国长江中下游特大城市。

世界第三大河长江及其最长支流汉江横贯市区,将武汉一分为三,形成武昌、汉口、汉阳三镇跨江鼎立的格局,唐朝诗人李白在此写下“黄鹤楼中吹玉笛,江城五月落梅花”,因此武汉自古又称“江城”。

武汉是长江中下游地区重要的产业城市和经济中心,中国重要的文教中心,也是全国重要的交通枢纽。

如今武汉努力构建中部地区支点城市,并致力发扬敢为人先追求卓越的武汉精神,为建设国家中心城市复兴大武汉而努力。

中文名称:武汉外文名称:Wuhan别名:江城,九省通衢,东方芝加哥行政区类别:省会/副省级城市/区域中心城市所属地区:中国华中下辖地区:7个中心城区6个远城区3个开发区政府驻地:汉口沿江大道188号电话区号:027邮政区码:430000-430400地理位置:长江汉水交汇处,江汉平原东部面积:8494平方公里人口:978.53万(2010年末六普数据)方言:汉语-西南官话-武天片-武汉话气候条件:四季分明,夏季炎热冬季寒冷著名景点:黄鹤楼,红楼,东湖,归元寺,古琴台,起义门,古德寺,长春观机场:武汉天河国际机场火车站:武昌站,汉口站,武汉站车牌代码:鄂A、鄂O(行政用车和警车)市树:水杉市花:梅花著名高校:武大、华科、华师、华农、地大等武汉精神:敢为人先追求卓越现任领导:市委书记:阮成发,市长:唐良智目录武汉城市宣传片介绍简要描述城市概况发展历程介绍武汉城市圈基本概况地域方位区域面积经济概况外商投资金融商贸历史沿革元代以前历史元明清时期晚清时期中华民国时期中华人民共和国时期自然环境气候特征地质地貌河流湖泊自然资源行政区划下辖区县下辖街道乡镇人口状况交通运输公路铁路航空港口桥梁公共交通轮渡轨道交通过江隧道文化旅游宗教民俗风情节日媒体方言体育饮食住房酒店名胜主要特色街区非物质文化景观科教文卫科研概况教育概况公办本科(23所)独立学院(18所)民办本科(6所)高职院校(21所)军事院校(7所)领事外交筹建领事馆区友好城市著名人士历届政府武汉城市宣传片介绍简要描述城市概况发展历程介绍武汉城市圈基本概况地域方位区域面积经济概况外商投资金融商贸历史沿革元代以前历史元明清时期晚清时期中华民国时期中华人民共和国时期自然环境气候特征地质地貌河流湖泊自然资源行政区划下辖区县下辖街道乡镇人口状况交通运输公路铁路航空港口桥梁公共交通轮渡轨道交通过江隧道文化旅游宗教节日媒体方言体育饮食住房酒店名胜主要特色街区非物质文化景观科教文卫科研概况教育概况公办本科(23所)独立学院(18所)民办本科(6所)高职院校(21所)军事院校(7所)国际交流领事外交筹建领事馆区友好城市著名人士历届政府展开编辑本段武汉城市宣传片介绍“我在中国心,世界在我心”这是武汉城市宣传片深入人心的一句广告语,这句广告语与曾经北京安帝影视广告创意机构为宜昌策划的一句广告语“长江魂,中国心”有异曲同工之妙。

中国地名沿革对照表

中国地名的沿革对照表如下:

北京:古称蓟、幽、燕都,元代定为大都,明清时期才改称北京。

上海:原为渔村,清朝初期设上海县,1842年租借给英国,1863年成立上海道,1927年设立上海市。

天津:古称济河口、海口,元代称天津,明清时期设天津府,后改为天津市。

重庆:起初为渝州,宋代称江陵,明清时期设重庆府,1949年设为直辖市。

广州:古称脱服、番禺,元代称羊城,明清时期设广东府,中华人民共和国成立后设为广州市。

深圳:原为一个边境小渔村,1979年划归广东省管理,1980年设立市辖区,1981年成为广东省辖市。

成都:古称蜀中、蜀都、锦官城,宋代设成都府,明清时期设四川府,1911年设成都市。

西安:古称长安、咸阳、京兆,明清时期设陕西府,1949年改为西安市。

武汉:原为汉口、汉阳两个城市,改革开放后合并为武汉市。

南京:原为古都建康,明清时期设江苏府,辛亥革命后设南京市。

上述仅列举了部分中国地名的沿革,根据历史的变迁以及政府的行政管理,许多地方名称都有相应的更名和调整。

武汉城市概况武汉市是湖北省省会,中国重要的中心城市,华中地区政治、经济、文化、金融中心,华中地区唯一的一个副省级城市。

世界第三大河长江及其最大支流汉水在市区内交汇,将市区一分为三,形成汉口、汉阳和武昌三镇。

全市现辖13个城区,3个国家级开发区,面积8467平方公里,人口831万人。

武汉作为楚文化发祥地之一,历史悠久,文化源远流长。

早在新石器时代(一万多年以前),这里就有先民生息繁衍。

据考证,位于武汉市北郊的盘龙城遗址,是距今3500年前的商代方国宫城。

明清时代,汉口成为全国闻名的商埠,是当时四大名镇之一。

近代武汉,作为民主革命的发祥地,谱写了光辉的历史篇章。

武汉风景秀丽,名胜众多。

名闻天下的黄鹤楼,位居“江南三大名楼”之首。

“江城明珠”东湖,是国家级风景名胜区。

“佛都古刹”归元禅寺,内藏惟妙惟肖五百罗汉。

此外,还有古琴台、晴川阁、楚天台等古迹名胜,令人流连忘返。

综合经济实力改革开放以来,武汉市经济发展十分迅速,国民经济持续稳定增长。

特别是1992年被确定为沿江对外开放城市后,经济规模和综合实力不断增强。

1992-1998年经济年均增长率达16%,高出全国、全省平均水平,连续多年位居"中国城市综合实力50强"的第六位。

区位和资源武汉地理坐标为北纬30°33"、东经114°19"。

属亚热带湿润季风气候,常年雨量充沛,平均无霜期约250天以上,年平均气温16.3℃。

武汉地形属残丘性冲击平原,大部分在海拔50米以下。

北距首都北京1190公里。

东与黄冈市、鄂州市、大冶市接壤,南与咸宁市、嘉鱼县、洪湖市相连,西与仙桃市、汉川市毗邻,北与孝感市、红安县、麻城市相接。

南北最大纵距155公里,东西最大横距134公里,辖区总面积8467平方公里,其中市区面积3963.6平方公里,城市建成区面积202平方公里。

现辖江岸区、江汉区、硚口区、汉阳区、武昌区、青山区、洪山区、蔡甸区、江夏区、东西湖区、汉南区、黄陂区、新洲区等13个区。

资源环境学院环境工程201101严伟2011221108210036中国历史文化名城——武汉的地理位置、历史发展及地位、现状探究与古城维护、建设及其发展武汉是湖北省的省会,由武昌、汉口和汉阳三镇组成全市总面积8494平方公里,常住人口1002万人(2011年),其中七个中心城区人口共达570万。

华中地区最大的城市,长江中下游特大组团式城市。

汉水和长江在这里交汇;龟山和蛇山雄踞大江南北。

这险要的形式使武汉成为长江中游的咽喉,南北交通的枢纽,向有“九省通衢”之称。

建国后,这里兴建了长江大桥、江汉桥、江汉二桥、长江二桥和天兴洲大桥及长江隧道,把被长江,汉水分割的武汉三镇连成了一体。

武汉三镇中,以汉口地势最为低平武昌和汉阳则兼有风水之胜。

武昌的蛇山、洪山、珞珈山、磨山、东湖、南湖、沙湖、紫阳湖,汉阳的龟山、凤栖山、月湖、墨水湖和汉口的后湖等,以长江和汉水为天然界限,错落有致的分布在三镇周围。

武汉既是一个历史悠久的古城,又是一个富有光荣革命传统的名城。

1911年在这里发生的武昌起义,使辛亥革命一举成功。

从此中国历史进入了一个新阶段,而且也诞生了武汉精神:敢为人先,追求卓越。

武汉位于江汉平原东部,这里有山有水。

山虽不高,但对峙在长江两岸,别具一格;水不但有江,而且有湖。

湖虽不大,但数量众多。

先秦时期,这里原是一片广大的平原和沼泽相间的云梦泽。

至魏晋南北朝时期,云梦泽的范围已大大缩小。

唐宋时代,统一的云梦泽已不复存在,成为一片湖泊众多的江汉平原。

至于武汉周围的众多丘陵,其形成的历史更要追溯到距今约七千万年以前的中生代。

千百万年以来,由于长期的剥蚀和第四纪的强烈下沉,许多地方已经成为洼地和平原,而龟、蛇等山因为是石英砂岩构成,不易风化,所以仍能突起于平原之上,形成今天龟、蛇诸山隔江对峙的形式。

武汉三镇的历史沿革,因地理和政治的原因,或分或和,历代置属多有不同。

武昌一地,据考古发掘证明,早在新石器时代便有人居住。

武汉概况市容特色、历史沿革、社会经济和文化、地理概况、气候状况、文化习俗武汉,简称汉,是中国湖北省的省会,常住人口858万人,登记在册的外来人口为112万(2007年8月),是华中地区的最大都市,中国大陆七大中心城市之一,邮政编码:430000,区号:027。

世界第三大河长江及其最大的支流汉水横贯市区,将武汉一分为三,形成了武昌、汉口、汉阳三镇隔江鼎立的格局。

唐朝诗人李白在此写下“黄鹤楼中吹玉笛,江城五月落梅花”,因此武汉自古又称“江城”。

在清代末期、国民政府时期及中华人民共和国初期,武汉经济繁荣,一度是中国内陆最大的城市,位居亚洲前列,故武汉曾有“东方芝加哥”的美誉。

武汉也是中华民国的诞生地。

●得名武昌、汉阳、汉口三镇,其发展的历史、规模、速度各有不同的特色。

武昌之名始于东汉末三国初,孙权为了与刘备夺荆州,于公元221年把都城从建业(今南京)迁至鄂县,并更名“武昌”,取“以武治国而昌”之意,武昌之名是与今鄂州市互换的。

从考古发掘来看,武昌在新石器时代的水果湖放鹰台和南湖老人桥、洪山区花山乡的许家墩和棋子墩等处,就是古人栖居之地。

旧时的武昌手工业发达,以造船、冶金、铸造钱币为主,武昌的陶瓷名叫影青瓷。

另外,在武昌最值得一提的事情就是黄鹤楼的屡次兴废,从三国时代至今已历十余次,每次重建都呈现出不同的风貌,反映出各个不同时代的建筑风格和特点。

汉阳一名的来历与汉水密切相关,古语“水北为阳,山南为阳”,古时汉阳在汉水之北,龟山之南,又因得日照多的地方也称阳,故名汉阳。

公元606年,即隋朝大业二年,改汉津县为汉阳县,汉阳名称自此开始。

唐代将县治移至汉阳市区后,才迅速发展起来。

汉阳,特别是鹦鹉洲一带,历来是长江中游商船集散的地方。

唐宋元明各朝代,商业手工业很是繁华。

同时,汉阳还是游览胜地,位于汉阳的归元寺是武汉市佛教丛林保护得最好的一处,为湖北省重点文物保护单位。

武昌和汉阳筑城起始于同一时期,约有1800年历史。

介绍武汉简短1.求武汉的简短风景介绍武汉地处江汉平原东部,长江与汉江将其分割成三镇。

闻名遐迩的“天下第一楼”黄鹤楼就矗立在武昌的蛇山之头。

黄鹤楼坐落在海拔高度61.7米蛇山顶,以清代“同治楼”为原型设计。

楼高5层,总高度51.4米,建筑面积3219平方米。

72根圆柱拔地而起,雄浑稳健;60个翘角凌空舒展,恰似黄鹤腾飞。

楼的屋面用10多万块黄色琉璃瓦覆盖。

在蓝天白云的映衬下,黄鹤楼色彩绚丽。

说到武汉,除了黄鹤楼,还有就是著名的武汉大学,武汉大学是中华人民共和国教育部直属的全国重点大学,“985工程”和“211工程”重点建设高校,是与法国同行联系最紧密、合作最广泛的中国高校之一。

学校溯源于清朝末期1893年湖广总督张之洞奏请清政府创办的自强学堂,于1913年由国民政府建立国立武昌高等师范学校,于1928年定名国立武汉大学,是近代中国首批国立综合大学之一,湖北第一所高等学府。

武大校园环境优美,建筑风格奇特,被称为“中国最美的大学校园”之一。

2.如何简单介绍武汉武汉市,简称汉,湖北省省会,因武昌、汉口、汉阳三地合称而得名,是一座现代化滨江国际性港口城市。

[1]武汉位于中国腹地中心、湖北省东部、长江与汉江交汇处[2],是中部六省唯一的副省级城市,中国中部地区最大都市及国家区域中心城市[3],中国长江中下游地区巨大型城市。

世界第三大河长江及其最大支流汉江横贯市区,将武汉一分为三,形成武昌、汉口、汉阳三镇跨江鼎立的格局。

唐朝诗人李白在此写下“黄鹤楼中吹玉笛,江城五月落梅花”,因此武汉自古又称江城。

[4]武汉历来被称为“九省通衢”之地[5],是中国内陆最大的水陆空交通枢纽[6],中国的经济地理中心[7],国家重要的科技、信息、产业、通信中心,内陆地区的金融、商业、贸易、物流、文化中心[8],被誉为世界开启中国内陆市场的“金钥匙”,经济发展的“立交桥”,具有承东启西、接南转北、吸引四面、辐射八方的区位优势。

[9]武汉是中国重要的科研教育基地[10],是中国高等教育最发达的城市之一[11],作为仅次于北京、上海的中国第三大科教中心城市[12],武汉高校众多,在校大学生118.33万人,是全世界在校大学生人数最多的城市。

武汉历史沿革

武汉历史悠久,早在距今8000年~6000年前的新石器时代早、中期,先民们就在这水网之域繁衍生息,用石制器具拓现远古文明。

黄陂区盘龙湖畔的盘龙城,筑于商代,距今约有3500年的历史。

东汉末年,江北先后称曲阳县、沌阳县、汉津县、汉阳县(606年),江南先后称汝南县、江夏县(589年)。

自汉以降经南北朝至元、明,武汉成为水陆交通枢纽,商贾辐辏。

明代中期成化年间,由汉阳龟山之南入江的汉江主道改由山北入江,由此而形成汉口新镇,奠定了武汉三镇的地理基础。

明末清初,汉口以商业大镇卓立华中,与北京、苏州、佛州并称“天下四聚”,又与朱仙镇、景德镇、佛山镇同称天下“四大名镇”,成为“楚中第一繁盛处”。

清康熙四年(1665年),清政府在汉阳门外白鳝庙下设“常关”,征收国内商货通过税。

清咸丰七年(1857年),湖广总督官文又分设宗关(今汉口上茶庵)、汉关(今汉口下茶庵)等10个征税关卡。

1858年《天津条约》签订后,汉口被辟为对外通商口岸。

1861年3月,汉口正式对外开埠。

汉口对外开放后,湖广总督官文上奏清政府于1862年1月1日设立江汉关,并于次年正式征收关税。

光绪二十五年(1899年)分汉水以北地置夏口厅,治所即今汉口。

至此,汉口与汉阳城区、武昌城区统称“三镇”。

1889年,张之洞出任湖广总督后,在汉施行洋务“新政”,兴办工厂和学校,编练新军,民族工业乘势得到发展,为武汉近代工业的发展奠定了基础,使武汉成为中国近代工业的发祥地之一。

1911年10月10日,资产阶级领导的辛亥革命在武汉爆发,建立了湖北军政府,推翻了中国最后一个封建

王朝。

1926年12月,国民政府迁都武汉。

1927年1月,汉口、武昌合并为武汉市,划为京兆区。

1949年5月16日,武汉解放,武汉市正式建置。

三镇合并建制为中央直辖市。

1954年6月改为湖北省辖的省会城市,1984年5月被中共中央、国务院批准为经济体制综合改革试点城市、计划单列市。

1986年12月被国务院命名为国家历史文化名城。

1992年7月被国务院批准为对外开放城市。

1993年,武汉经济技术开发区经国务院批准为国家级开发区。

2007年12月经国务院同意,国家发展和改革委员会发文批准设立武汉城市圈(位于湖北东部以武汉市为龙头,由周边黄石市、鄂州市、黄冈市、孝感市、咸宁市、仙桃市、潜江市、天门市等9个城市组成,土地面积5.78万平方千米,人口3123万人,圈域生产总值占湖北生产总值总量的61%,集中了湖北工农业、交通建设、文化教育的精华部分)为全国资源节约型和环境友好型社会建设综合配套改革实验区。

2010年1月,国务院《关于同意支持东湖新技术产业开发区建设国家自主创新示范区的批复》,使东湖高新区成为继中关村后中国第二个“国家自主创新示范区”,也是中部地区首个国家自主创新示范区。

2010年11月国务院批准,同意武汉吴家山经济开发区升级为国家级经济技术开发区,2013年3月,经国务院批准,商务部同意武汉吴家山经济开发区更名为武汉临空港经济技术开发区。

至此,武汉市正式形成了三大国家级经济开发区,三镇鼎足开发的局面。

2015年,武汉市被国家定位为“国家创新型城市试点”“全面创新改革试验区”,获得“全国文明城市”称号。

同年7月,武汉城市圈获批成为首个科技金融改革创新试验区。

2016年,经国务院批复同意,国家发改委发布《促进中部地区崛起“十三五”规划》,明确支持武

汉建设国家中心城市。

同年,《武汉市系统推进全面创新改革试验方案》正式获得国务院批复。

6月,国家《长江经济带发展规划纲要》正式印发,重点布局三大城市群,将武汉列为超大城市,打造内陆开放型经济高地。