基督教在中世纪的西欧是经济社会中的一个重要因素

- 格式:doc

- 大小:21.50 KB

- 文档页数:3

专题质量检测(五)欧洲宗教改革(时间:50分钟满分:100分)一、选择题(每小题5分,共40分)1.天主教在中世纪欧洲占支配地位,主要是因为()A.封建割据严重,王权衰弱B.“什一税”的大量征收C.是欧洲最大的封建地产所有者D.统一了《圣经》版本且有解释权解析:选C本题考查学生分析问题的能力。

所列四项都是原因,但根据经济基础决定上层建筑的原理,应选C。

2.教皇英诺森三世说:“教皇权力好比太阳,国王权力犹如月亮,它的光是向太阳借来的。

”反映了()A.封建君主的权力是从教皇的权力中分化出来的B.天主教迫使各国统治者听命于教皇,取得政治上的神权统治C.罗马教会在思想上统治一切,影响世俗社会的每一个方面D.人们既是国家的臣民,也是教会的子民解析:选B本题考查学生分析理解问题的能力。

材料论述的是教皇与国王之间的关系,“光是向太阳借来的”,言外之意是王权要依附于教皇的权力,故选B项。

3.14~16世纪西欧开始从中世纪向近代过渡,在思想文化方面的表现是()A.资本主义萌芽出现B.欧洲民族国家发展C.文艺复兴运动解放了人们的思想D.资产阶级和新贵族希望建立强有力的国家政权解析:选C本题旨在考查学生分析判断能力。

要注意的是思想文化的表现。

4.13世纪30年代,天主教会开始设立宗教裁判所,对持“异端”思想的人进行残酷迫害。

这一现象反映的本质问题是()A.天主教会拥有至高无上的权力B.天主教会开始堕落C.天主教会的神权地位受到冲击D.天主教会禁锢人性解析:选C宗教裁判所针对的主要是“异端分子”“异端嫌疑犯”以及反对封建统治势力的人,它的设立说明天主教会的神权地位受到冲击。

5.马丁·路德认为:人的“原罪”使得人的本性败坏,只有内心信仰虔诚,才能与上帝直接沟通,去恶向善,获得上帝的拯救,外在的一切苦修与事功都达不到这个目的。

马丁·路德这一主张的意义在于()A.否定了天主教会的作用及其神学权威B.确立了“教随国定”的原则C.打击了罗马天主教会的势力D.维护了德意志各阶层的利益解析:选A材料体现了马丁·路德的“信仰即可得救”的观点,故选A项。

九年级历史上册第1课古代埃及分层作业一、夯基达标1.基督教在中世纪的西欧有着重要的地位,以下表述正确的是()①法兰克王国取得教会支持扩展版图②查理征收“什一税”,教会变得富有③教皇为查理加冕,称其为“罗马人的皇帝”④教会神学对文化绝对控制,成为精神支柱A. ①②③B. ①②③④C. ②③④D. ①③④答案B【解析】根据所学知识可知法兰克国王把原属罗马国有的土地和无主土地赐给教会和部下,从而取得了罗马教会、新基督教的高卢罗马人的支持。

法兰克王国不断扩展。

查理大帝实行鼓励基督教发展的政策,把王国分为很多教区,命令每个教区的人民把每年收入的1/10贡献给教会,称为“十一税”。

教会因此变得富起来。

800年,教皇为查理举行了加冕礼,称查理为“罗马人的皇帝”。

教会的神学对文化绝对控制,称为了精神支柱。

①②③④表述正确,故B符合题意。

ACD不符合题意,故排除ACD。

故选B。

本题旨在运用史料说明历史问题,并初步形成重证据的意识和处理历史信息的能力,培养史料实证的核心素养。

2.法兰克王国国王接受洗礼,皈依基督教,承认罗马教会在欧洲的重要地位。

此后获得了罗马教皇的支持,国家实力强大。

他是()A. 亚历山大B. 屋大维C. 克洛维D. 查理曼答案C【解析】依据课本所学,法兰克王国的建立者克洛维,是很有远见和才干的国王。

为了稳固自己的统治,克洛维皈依了基督教,承认罗马教会在欧洲的重要地位。

在他的推动下整个法兰克王国都信仰了基督教。

克洛维把原属罗马国有的土地和无主土地赐给教会和部下,从而获得了罗马教会的支持。

克洛维统治时期,法兰克王国不断扩张,到他去世时,法兰克王国版图增大,实力强大。

C项符合题意;亚历山大是马其顿国国王,他在位是经过10年征战,建立地跨欧、亚、非三洲的亚历山大帝国。

A项不合题意;公元前31年屋大维在罗马共和国的内战中胜出,首创元首制,掌握最高统治实权,公元前27年,罗马共和国进入罗马帝国。

B项不合题意;8世纪查理成为法兰克王国国王,800年教皇在罗马为查理举行加冕礼,此后查理被称为“查理大帝”或“查理曼”。

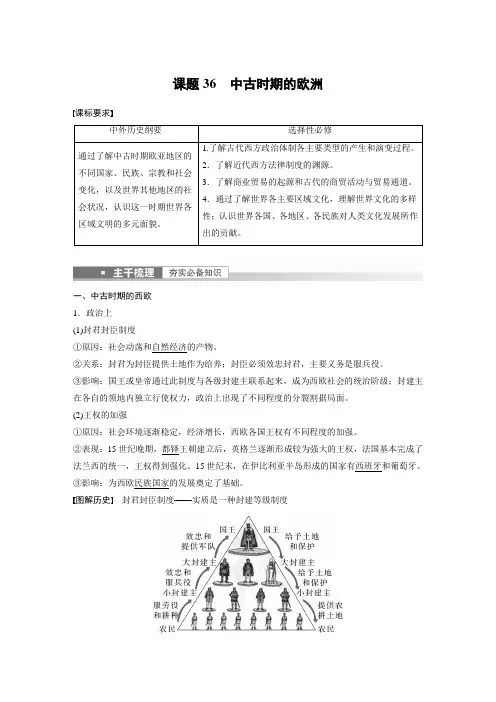

课题36中古时期的欧洲课标要求中外历史纲要选择性必修通过了解中古时期欧亚地区的不同国家、民族、宗教和社会变化,以及世界其他地区的社会状况,认识这一时期世界各区域文明的多元面貌。

1.了解古代西方政治体制各主要类型的产生和演变过程。

2.了解近代西方法律制度的渊源。

3.了解商业贸易的起源和古代的商贸活动与贸易通道。

4.通过了解世界各主要区域文化,理解世界文化的多样性;认识世界各国、各地区、各民族对人类文化发展所作出的贡献。

一、中古时期的西欧1.政治上(1)封君封臣制度①原因:社会动荡和自然经济的产物。

②关系:封君为封臣提供土地作为给养;封臣必须效忠封君,主要义务是服兵役。

③影响:国王或皇帝通过此制度与各级封建主联系起来,成为西欧社会的统治阶级;封建主在各自的领地内独立行使权力,政治上出现了不同程度的分裂割据局面。

(2)王权的加强①原因:社会环境逐渐稳定,经济增长,西欧各国王权有不同程度的加强。

②表现:15世纪晚期,都铎王朝建立后,英格兰逐渐形成较为强大的王权,法国基本完成了法兰西的统一,王权得到强化。

15世纪末,在伊比利亚半岛形成的国家有西班牙和葡萄牙。

③影响:为西欧民族国家的发展奠定了基础。

图解历史封君封臣制度——实质是一种封建等级制度[链接·选择性必修1·P10]中世纪英法的君主制传统国家表现特点法国——等级君主制(1)14世纪初,法国国王腓力四世与教皇对抗,召开了由教士、贵族和城市市民代表组成的三级会议(2)三级会议支持国王,反对教皇,确立了国王有权征税的原则,法国进入等级君主制阶段,王权进一步强化世俗王权和基督教会的权力长期并立英国——议会君主制(1)13世纪初,英王约翰奉行的内外政策失败,遭到贵族、骑士和市民反对,被迫签署《大宪章》(2)13世纪中后期,英国多次召开议会,议会权力逐渐加强(3)14世纪中期,英国进入议会君主制时期。

国王通过议会寻求政策支持;议会以向国王请愿的形式,要求国王改善统治辨析比较等级君主制与议会君主制等级君主制,王权借助等级代表会议实施统治的一种政权形式,贵族和市民阶层共同参政,并在一定程度上分享权力。

第9课.基督教会教学总目标:知识与技能:过程与方法:情感态度与价值观:教学重点:教学难点:教学辅助手段:教学反思:教学过程:新课导入:知识回顾:《中世纪西欧社会》法兰克王国国王克洛维皈依基督教,表明在法兰克王国的发展历史中,基督教教权和世俗王权互相配合,紧密结合在一起,影响历史发展进程,显示了基督教会在中世纪西欧历史发展进程中占有重要地位。

那么,基督教会在中世纪的欧洲究竟扮演了怎样的角色?带着这个问题,我们来共同学习今天的新课:《基督教会》。

新课学习:一.教皇国1.基督教会是中世纪欧洲社会的重要势力:在中世纪,基督教会是欧洲社会的重要势力,极大的影响了人们的生活。

为什么这样说?其表现在:(1)在经济上:基督教会拥有大量地产、财产。

(经济势力庞大)(2)在思想上:教会控制着人们的思想。

(普遍信仰、教诲等)(3)在社会生活上:每个人从生到死都与教会有着密切关系。

(洗礼、婚礼、葬礼)2.教皇国的产生:基督教会是中世纪欧洲的重要势力的另一个体现是基督教会拥有完善的组织制度,其最高领导者是教皇。

西罗马帝国灭亡后,罗马主教竭力提高罗马教会的权威,由此逐渐形成了教皇体制。

751年,法兰克王国宫相丕平在罗马教皇的支持下发动政变并夺取王位,为报到教皇,丕平两次出兵攻打意大利的伦巴德人,并于756年将夺来的罗马至拉文那一带的土地赠送给罗马教皇斯蒂芬二世,史称“丕平献土”。

教皇拥有了土地,从而诞生了教皇国。

思考:教皇国的产生,再一次反映了欧洲历史进程中世俗王权与教权怎样的关系?答:世俗王权与教权相互利用,相互支持。

3.基督教会的分裂观看图片:天主教教堂和东正教教堂从图片可以看出来,天主教和东正教存在着很多的差异,但二者都属于基督教,他们又是如何走向现在这种状况的呢?罗马帝国境内东西部文化状况差异较大,导致东西部教会经常发生分歧和冲突,因此逐渐形成了以拜占庭为中心的东方教会和以罗马为中心的西方教会。

1054年,东西方教会决裂,西方教会称公教,又称罗马公教,即天主教;东方教会称正教,又称东正教。

宗教对西欧中世纪社会经济生活的影响中世纪是欧洲历史上非常重要的一个时期,其间涌现出了许多伟大的文化和艺术,同时也经历了数次战争和灾难。

在这个时期中,宗教在社会经济中扮演了非常重要的角色。

本文将主要讨论宗教在西欧中世纪社会经济生活中的影响。

一. 宗教信仰对经济活动的影响在中世纪,基督教是欧洲的主要宗教。

基督教的信仰强调善行和善德的重要性,教导人们要对他人友善,体恤弱者,并勉励人们尽可能多地给予慈善。

这种信仰对经济活动有着明显的影响,因为它鼓励人们不只是追求自己的利益,还要关注他人的需要。

这种利他主义的观念进一步推动了慈善和慈善机构的发展。

在中世纪的欧洲,教会和修道院扮演了非常重要的角色。

它们不仅是宗教机构,还是社会福利组织。

教会和修道院通过各种慈善和慈善活动来支持弱势群体,如穷人、疾病患者和残障者。

这种慈善模式的发展则成为了中世纪欧洲社会福利体系中不可或缺的一部分。

二. 宗教与劳动伦理的关系在西欧中世纪的社会经济里,劳动伦理是一个非常重要的概念。

这种伦理强调工作的重要性,不仅是为了维持自己生计,还能够带来地位和荣誉。

劳动伦理与宗教信仰之间有着密切的关系。

在基督教信仰中,劳动是一种荣誉的表示,因为创造性工作是一种模仿上帝的行为。

耶稣基督本身也是一个工匠,因此基督教信仰鼓励人们对工作十分认真,尽力做好它。

这种对工作的认真态度进一步带动了崇尚劳动和对技术的尊重。

在中世纪,许多手工艺工匠都在手工活动中追求技艺的完美,由此产生了许多杰出的工艺品和创意设计。

这些艺术家和工匠通过教堂和修道院的支持和赞助来进行他们的创作和研究。

这种对手工艺术的鼓励和支持为后来的演进和发展创造了一个奠定性的基础。

三. 宗教道德与贸易活动贸易在中世纪欧洲经济中发挥了非常重要的作用。

在许多城市中,市场活动不断地进行着,为许多商人和工匠带来了财富。

然而,在贸易活动中,还存在着许多不诚实和不道德的行为,如欺诈、走私和偷税漏税等等。

而基督教信仰在这个时候也扮演了一个十分重要的角色,因为宗教信仰促使人们保持品德和信仰的正义。

预习自测:(14)中古时期的欧洲【预习新知】知识点一西欧封建社会罗马帝国在 2 世纪尚能抵御周边部落和邻国入侵。

3世纪以后,罗马帝国日渐衰败,日耳曼人逐渐渗入。

公元395年,罗马帝国分裂。

公元476年,日耳曼人灭亡西罗马帝国,相继建立了一批蛮族国家,西欧进入封建社会。

1.形成:公元5世纪(476年),西罗马帝国灭亡后,在西罗马帝国的废墟和日耳曼人迁徙后建立的一系列王国的基础上,西欧进入封建社会。

2.基本特征:封君封臣制度、庄园与农奴制度(1)政治:封君封臣制度①原因:社会动荡和自然经济的产物。

②含义:地方领主为其家族和亲兵提供土地作为给养。

授予土地者为封君,领取土地者为封臣。

③内容:a.封君把土地赐给封臣,并保护封臣;封臣必须效忠封君,主要义务是服兵役。

b.国王将土地分封给大封建主,要求他们按照土地规模提供相应数量的兵源;大封建主依照这一模式,把土地分封给自己的属下,属下继续分封,直到骑士。

c.各级封建主都是土地事实上的占有者,享有土地上的司法、行政和经济等各种权力。

④特点:以土地的封赐为纽带;层层分封;等级森严;中央集权尚未形成,王权有限;契约意识;双向权利义务;层级间相互独立,不可越级统治。

⑤影响:a.国王或皇帝是名义上的最高统治者,通过封君封臣制度与各级封建主联系起来,成为西欧社会的统治阶级,给王权加强提供了合法性,孕育统一的力量。

b.封建主作为领主,在各自的领地内独立行使权力,政治上出现了不同程度的分裂割据局面。

(2)经济:庄园与农奴制度①性质:庄园是中古西欧基本的农业经济组织。

②内容:a. 土地经营:庄园内的土地分为领主自营地和农民份地。

b.社会治安:领主或其管家主持的庄园法庭审理庄园内的各种案件,维护庄园的秩序。

③特点:自给自足;独立存在。

知识点二 中古西欧的王权、城市与教会1.王权的加强(1)背景:①封建制初期,权力分散,王权软弱。

②国王作为国家名义上的最高统治者,被视为最高的领主,拥有高于一般封臣的权力。

基督教对中世纪欧洲的影响摘要:中世纪界定于公元476 年西罗马帝国灭亡至公元1453 年东罗马帝国灭亡的这一历史时期。

中世纪是全世界封建制社会形成到发展的时期,也是世界三大宗形成并广泛传播的时期。

基督教文化在中世纪欧洲取得了万流归宗的地位。

在中世纪里,基督教不仅使整个欧洲基督教化,而且成功地保全了希腊、罗马和希伯来文明的精华,逐渐与蛮族融为一体,呵护着新生的文化嫩芽,终于使它成长为参天大树。

以基督教信念为核心的基督教文化在中世纪兴起并走向繁荣。

本文就是对基督教在西方中世纪社会社会各方面的作用进行探讨。

关键词:基督教欧洲中世纪西方文化作者:云红超2010414283 曲阜师范大学政治与公共管理学院一、中世纪中世纪(Middle Ages)(约公元476年~公元1453年),是欧洲历史上的一个时代(主要是西欧),自西罗马帝国灭亡(公元476年)数百年后起,在世界范围内,封建制度占统治地位的时期,直到文艺复兴时期(公元1453年)之后,资本主义抬头的时期为止。

“中世纪”一词是15世纪后期的人文主义者开始使用的。

这个时期的欧洲没有一个强有力的政权来统治。

封建割据带来频繁的战争,造成科技和生产力发展停滞,人民生活在毫无希望的痛苦中,所以中世纪或者中世纪早期在欧美普遍被称作“黑暗时代”,传统上认为这是欧洲文明史上发展比较缓慢的时期。

中世纪史,也叫中古史,由于概念不同,对世界中古史的起讫年代的认识也不同。

国内过去传统上定上限为476 年西罗马帝国灭亡,下限为1640 年英国资产阶级革命,这是以革命夺权为标准划线,现多不用。

现在教科书将下限定为15 世纪末地理大发现之前,但上限仍为五世纪。

封建制度的形成、发展和解体是这一时期欧洲历史的主线。

但是世界各国封建社会的发展是不平衡的,当西欧在5世纪刚刚进入封建社会的时候,中国早已在500多年以前走完了超过1000年的封建社会历程。

(注:这里的“封建社会”,不是我们通常与“奴隶社会、资本主义社会”等相提并论的“封建社会”,而是指分封制下的社会。

基督教对中世纪欧洲的影响摘要:基督教与佛教、伊斯兰教并列为世界三大宗教。

中世纪时期基督教在欧洲占统治地位,是欧洲封建制度的重要支柱。

中世纪基督教的统治对中世纪的欧洲产生了深远的影响,无论是在欧洲的社会生活方面、经济生活方面乃至是文化生活方面都起着举足轻重的作用。

基督教作为一种不朽的精神动力,引领着皈依的人们寻找着理想与现实的出路。

它作为一根无形的权杖作用着西方社会王朝的更替,社会的转型与时代的变迁。

关键词:基督教中世纪欧洲影响宗教作为人类精神文化的重要组成部分,表现出人的超越自我和信仰的追求。

宗教属于人的灵性世界,是对宇宙奥秘、自然奥秘、生命奥秘的永恒之问。

在这种询问中我们看到了人之精神向往、灵性需求和本真信仰。

基督教将宗教的这些特性表现的淋漓尽致。

基督教作为一种起源于民间的精神力量,它发轫于古代的中东地区。

是人们对现实状况的一种无奈,以及在精神领域上的反应。

基督教并不是空穴来风的上帝撒下的种子,也不是某个精神领袖的突发奇想,而是多种文化碰撞后的产物。

从基督教的早期教义,拜祭形式以及思想内核可以看出,它的产生既吸取了古代希腊精英思想家们的唯灵主义、唯心主义哲学思想,又融汇了古犹太教的原罪意识与祭祀形式。

这样早期的基督教就有了外在的形体和内在的思想,再适时地赋予其救赎意识作为它存在的理由。

这样一个鲜活的影像就登上了历史的舞台,从此影响并改变着世界。

欧洲中世纪一般被作为愚昧和黑暗的代名词,这个时期基督教获得了文化的垄断地位,可以说这个时期的历史就是基督教的发展史。

一,基督教对中世纪欧洲社会生活的影响所谓基督教对于中世纪欧洲之普通社会生活的贡献,即是说在中世纪欧洲社会里面有一班人为普通社会所轻视,而却为基督教会里面的人所重视,普通社会对于这班人的痛痒漠不关心,基督教会里面的人却为这班人担忧,愿意替他们吃苦,愿意谋种种方法去保护培养他们,以使他们的生活和地位,能够渐渐和普通社会的人相平等。

基督教是一个充满爱与信还有德的宗教。

西欧中世纪的暗中有光论述题西欧中世纪是人类历史上一个特殊的时期,它是大众印象中的“暗黑时代”,充满了战争、黑死病、皇权专制等不幸的事件,但是也有些光明的地方,被称为“暗中有光”。

下面我们逐步阐述这个观点。

第一步,了解西欧中世纪的背景。

中世纪大致从公元500年到1500年,这段时期在西欧历史上一个充满变革和尝试的历程。

在这个时期,罗马帝国已经灭亡,欧洲处于一片动荡不安的局面。

同时,基督教也开始在西欧传播开来,它成为了社会文化中的重要组成部分。

基督教的发展对西欧的文化和思想产生了深远的影响,同时它也因为自身的道德和伦理准则成为社会的稳定因素。

第二步,探讨西欧中世纪的暗面。

西欧中世纪史上涌现了很多不幸的事件。

例如,黑死病的爆发使得欧洲的人口大量减少,导致欧洲立刻掉进了一个深度的人口危机。

同时,有限的资源也导致了欧洲的农业危机。

加上统治者的独裁政策,一系列的阶级斗争,欧洲陷入了严重的动乱。

而这个时期人们的生活水平也非常低下,文化教育少有机会,基础医疗和卫生条件也比较差。

第三步,探讨西欧中世纪的亮点。

虽然西欧中世纪有很多不幸的事件,但是这个时期也有些许光明的地方。

基督教的信仰让人们有了一种正义感和伦理观,这种文化信仰长期存在并传承到今天。

同时,在这个充满动荡不安的时期,一些照亮整个欧洲文化的人也在不断涌现,比如莎士比亚,但丁等人。

这个时期也有一些科技和工艺上的进步,在建筑和农业方面取得了一些重大成就,这些成就对整个欧洲的文化和经济发展起到了重要的推动作用。

综上所述,西欧中世纪的暗中有光论述题确实具有一定的道理。

虽然这个时期有很多不幸的事件,但也有一些亮点,这些亮点虽然不太显著,但它们是我们了解历史和人类文明的重要组成部分。

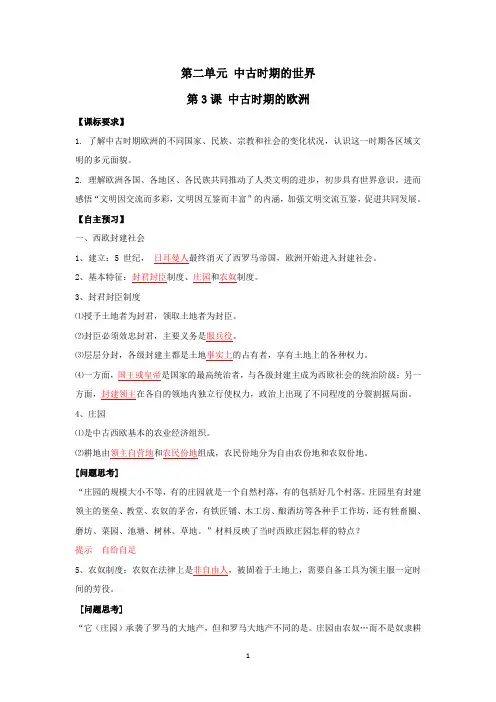

第二单元中古时期的世界第3课中古时期的欧洲【课标要求】1.了解中古时期欧洲的不同国家、民族、宗教和社会的变化状况,认识这一时期各区域文明的多元面貌。

2.理解欧洲各国、各地区、各民族共同推动了人类文明的进步,初步具有世界意识。

进而感悟“文明因交流而多彩,文明因互鉴而丰富”的内涵,加强文明交流互鉴,促进共同发展。

【自主预习】一、西欧封建社会1、建立:5 世纪,日耳曼人最终消灭了西罗马帝国,欧洲开始进入封建社会。

2、基本特征:封君封臣制度、庄园和农奴制度。

3、封君封臣制度⑴授予土地者为封君,领取土地者为封臣。

⑵封臣必须效忠封君,主要义务是服兵役。

⑶层层分封,各级封建主都是土地事实上的占有者,享有土地上的各种权力。

⑷一方面,国王或皇帝是国家的最高统治者,与各级封建主成为西欧社会的统治阶级;另一方面,封建领主在各自的领地内独立行使权力,政治上出现了不同程度的分裂割据局面。

4、庄园⑴是中古西欧基本的农业经济组织。

⑵耕地由领主自营地和农民份地组成,农民份地分为自由农份地和农奴份地。

[问题思考]“庄园的规模大小不等,有的庄园就是一个自然村落,有的包括好几个村落。

庄园里有封建领主的堡垒、教堂、农奴的茅舍,有铁匠铺、木工房、酿酒坊等各种手工作坊,还有牲畜圈、磨坊、菜园、池塘、树林、草地。

”材料反映了当时西欧庄园怎样的特点?提示自给自足5、农奴制度:农奴在法律上是非自由人,被固着于土地上,需要自备工具为领主服一定时间的劳役。

[问题思考]“它(庄园)承袭了罗马的大地产,但和罗马大地产不同的是。

庄园由农奴…而不是奴隶耕种。

在现代意义上,农奴无疑是不自由的,首先,他不能擅自离开土地,他们被迫定期给领主干活而毫无报酬,他们还得忍受数不清的侮辱性的赋税,服从领主法庭的判决。

”——【美】罗伯特·E.勒纳等著,王觉非等译《西方文明史》思考:农奴制有什么特点?提示:农奴在法律上是非自由人,受到农奴主的压迫。

二、中古西欧的王权、教会与城市1、王权⑴封君封臣制度造成西欧王权的衰落,但国王被视为最高的领主,法理上拥有高于一般封臣的权力。

第3课中古时期的欧洲课时作业--统编版(2019)必修中外历史纲要下学校:___________姓名:___________班级:___________考号:___________一、单选题1.日耳曼人在西罗马帝国的废墟上建立了诸多国家,其中法兰克王国逐渐发展壮大。

800年,查理被教皇利奥三世加冕为“神圣罗马皇帝”,其时他统治下的法兰克王国的版图大致与西罗马帝国的欧洲部分相合。

据此可知,查理时期的法兰克王国()A.抛弃了日耳曼人的部落传统B.全面继承了古罗马帝国的政治制度C.彻底消除了封建割据势力D.利用了罗马帝国时兴起的宗教力量2.12世纪初,法国琅城居民向主教高德理和国王路易六世买回城市自治权。

但是,高德理又要重新统治琅城。

1112年,琅城居民起义,成立“公社”,杀死高德理等人。

1128年,路易六世颁发特许状,承认琅城自治。

由此可知()A.天主教的统治地位受到冲击B.市民采取多种方式维护自身权益C.法国封君封臣制度逐步瓦解D.城市自治得益于王权与教权斗争3.恩格斯说过:“中世纪把意识形态的其他一切形式一哲学、政治、法学,都合并到神学中,使他们成为神学的科目。

”这并不代表所谓“中世纪把现代文明一扫而空”。

“文明世代保存在人们的思想观念、行为方式等里,这远比保留在可以被烧毁的书籍中更稳同。

”恩格斯意在()A.强调中古时期的基督教影响欧洲社会各个方面B.闸释中古时期的基督教内容广泛C.痛斥基督教对人类世俗生活的破坏D.肯定基督教在文明传承中的作用4.从80年教皇利奥三世为法兰克王国的查理大帝加冕开始,中古西欧国王的加冕典礼通常由教皇主持。

这一现象从本质上反映出当时()A.王权不断强化,神圣不可侵犯B.王权与教权相互依存C.神权大于王权,控制了中古时期的欧洲D.教会主宰着人们的精神世界5.西罗马帝国的灭亡、法兰克王国的建立让罗马教会必须要适应新的环境,寻求新的政治保护和依靠,以振昔日的权势。

而法兰克王国从克洛维到查理大帝,为了巩固统治和进行扩张,也深知需要罗马教会这样一个有力的精神工具。

初二历史中古欧洲社会试题答案及解析1.在西欧封建社会中,最大的土地所有者和精神领袖是A.世俗封建主B.教皇和教会C.国王和宫相D.商人和银行家【答案】B【解析】本题主要考查在西欧封建社会中,最大的土地所有者和精神领袖。

在西欧封建社会中,最大的土地所有者和精神领袖是教皇和教会,基督教会在西欧长期动乱的过程中,乘机扩大势力和影响,通过接受法兰克等国君主赐赠和巧取豪夺,占有大量土地,还加紧对人民的精神统治,残酷压制与教会观点相悖的“异端”思想。

故答案选B【考点】人教新课标九年级上册•亚洲和欧洲的封建社会•中古欧洲社会2.改革是推动历史发展进步的强大动力。

每一个国家,每一个民族,要发展进步,就必须与时俱进,勇于改革。

阅读材料,回答下列问题。

(22分)材料一:法兰克宫相查理·马特改革了土地制度,改变了以往将土地无偿分给贵族的做法,把土地有条件地分封给贵族。

这种分封土地的基础上,产生了西欧的封建制度,形成了封建贵族等级制度,奠定了骑士制度的基础。

(1)根据材料指出,这是法兰克历史上的什么改革?改革有何影响?(6分)材料二:646年,日本统治者任用一些从中国归来的留学生,针对日本的政治、经济进行了一系列的改革。

实行“班田收授法”和租庸调制,建立中央集权体制,中央设二官八省,地方设国、郡、里,由中央派人管理。

(2)根据材料二指出这是日本历史上的什么改革?日本此次改革的学习对象是谁?改革在经济上采取了什么措施?(6分)材料三:在1978年11月召开的中央工作会议上,邓小平提出改革经济体制的任务,语重心长地告诫全党:“再不实行改革,我们的社会主义事业就会被葬送。

”(3)结合材料指出,我国改革开始的标志是什么?我国经济体制改革在农村推行什么政策?(4分)材料四:1992年邓小平视察了深圳、珠海、上海等地,他反复讲这样的道理:社会主义的本质是解放生产力,发展生产力,计划和市场都是经济手段。

邓小平的南方谈话带来了改革开放的第二个春天。

历史学论文-论中世纪西欧的三等级观念(上)中世纪欧洲的文献中有不少关于“等级”(ordo/ordines)的论述。

19世纪末以来,等级观念,尤其是三等级(the three orders)观念渐渐成为一个历史问题,引起西方学术界较为广泛的重视,三等级观念也逐渐被视为中世纪西欧社会的一个特征。

就目前的情况来说,西方学术界对三个等级问题的研究主要集中在它的起源、内涵以及在中世纪西欧社会等级观念中的作用等方面。

国内学术界尤其是史学界对这个问题的关注不多。

彭小瑜先生在关于中古教会的等级结构与权威分布的论述中谈到三等级问题的复杂性[1] (P458—461),但并没有展开。

虽然西方学者对此已经有了较多的研究,但其各异甚至截然相反的观点无疑使这个问题更加复杂。

各家的看法虽有可信之处,但也并非无懈可击,比如,在对三等级关系的认识上,还存在着进一步探讨的空间。

三个等级的关系到底如何?是不平等,还是平等?各等级的关系有没有变化?受到哪些因素的影响?等等。

这些问题都需要进一步研究。

笔者不揣浅陋,尝试对这个问题作初步的分析,以就正于方家。

需要说明的是,等级及三等级问题是非常复杂的,既存在认识上的多样化的分类,又存在理论认识与社会现实间的矛盾,还有各类别内部的组成、等级之间的交叉、重叠、变动、冲突以及各等级内部的演变与再分等问题,中世纪的“等级”与近现代的“阶级”概念也有着较大的差别[2] (P452—466)。

此外,等级观念的变化是直接受社会经济的发展决定的,这是本文的根本前提。

限于能力和篇幅,行文中不再讨论上述问题,只是从思想观念的角度,试着对三等级的关系作一般性的动态考察,尤其注重教俗之间的权力之争对它的影响。

一、问题的提出根据目前已知的文献,三个等级的说法最早出现在9世纪,并在10—11世纪得到较为系统的表述。

一般认为,三个等级说法的雏形出自9世纪末英格兰维塞克斯国王阿尔弗雷德大帝的笔端。

他在翻译波埃修(Boethius,约480—524)的《哲学的安慰》一书的第2卷第17章时,加上了自己的一段话,说:“这些是国王的材料与统治的工具(tolan):他应当让自己的土地上住满人;应当有祈祷者(gebedmen)、作战者(fyrdmen)和劳作者(weorcmen)。

中世纪西欧社会发展的特点、原因及其影响[摘要] 欧洲“中世纪”,是公元五世紀的古代希腊罗马时代与公元十六世纪前后近代资本主义文明产生之间的一段历史,与古代中国的封建社会进行比较,中世纪西欧封建文明发展呈现出许多截然不同的特点,了解这些特点及其产生的原因和影响,不仅对于研究西方近代资本主义文明的产生和政治经济发展奠定了重要的基础,而且对于研究近现代中西方社会发展的巨大差异也有重要意义。

[关键词] 欧洲“中世纪”;技术进步和经济发展;社会阶级结构;阶级关系;封建等级代表制从公元五世纪西罗马帝国的灭亡,到公元十六世纪前后欧洲的历史,西方历史学家称之为“中世纪”,它是古代希腊罗马文明与近代资本主义文明产生之间的一段历史。

现今高中历史专题式教材体例的教学割断了历史的发展进程,使学生无法正确认识历史发展的阶段性和延续性。

本文主要从政治经济、文化、社会关系等方面分析中世纪西欧封建社会发展的一些基本特点,以及这些特点产生的原因及其影响。

一、中世纪西欧技术进步和经济发展的特点、原因及影响十三、十四世纪,欧洲处于封建社会的鼎盛时期,中国的指南针、印刷术和火药传到欧洲后,使得西欧国家在农业、冶金、造船、航海、纺织等方面都取得巨大进步。

除了中国三大发明的影响外,中世纪西欧社会自身特有的历史发展和社会结构,也在促进欧洲技术进步。

第一,西欧没有奴隶制,而奴隶制往往抑制新技术。

第二,西欧国家的地理环境对技术的进步产生了影响。

欧洲国家大多面积狭小,很多国家地区以山区为主,土地贫瘠,出行不便,需要节省时间和劳力的装置,来提高生产效率。

第三,中世纪西欧的采邑制度也有利于技术的发展和进步。

在这种制度下,庄园里劳动的农奴有一定的权利,有一小块土地,有休息日,并且可以自己支配大部分的劳动产品,庄园主与农奴之间保持充分的接触,这使庄园主对生产过程有一些真实的了解,因而也就使体力劳动能够得到一定的尊重和理解。

第四,基督教的人道主义伦理也促进了西方技术的发展。

第一课西欧封建国家[见学生用书P30]一、中世纪的王国与帝国1.查理曼帝国(1)法兰克王国:5世纪末期,__日耳曼人__在罗马帝国的废墟上建立起众多国家。

其中,__法兰克王国__的势力最强,并不断向外扩张。

(2)查理曼帝国:查理在位时,将法兰克王国的疆域扩展至欧洲中部。

800年,教皇在罗马为查理举行了加冕礼,称查理为“__罗马人的皇帝__”。

标志查理曼帝国的诞生。

(3)查理曼帝国的分裂:843年,查理的三个孙子在__凡尔登__签订条约,把帝国一分为三。

这三个国家后来分别发展为__法兰西__、__德意志__和__意大利__。

当时,西欧的另外一个重要封建国家是__英国__。

2.西欧封建制度的形成(1)连年的征战使农民深受其苦,许多破产农民被迫投靠大封建主,成为依附于封建主的__农奴__。

(2)国王和大封建主把土地层层分封给臣下,形成了封建主之间的__封君与封臣__关系。

西欧封建制度随之形成。

(3)特点:以__土地的封赐__为纽带。

二、基督教盛行西欧1.政治方面:“__丕平献土__”(1)背景:基督教宣扬“__君权神授__”,得到法兰克王国统治者的大力扶植,这有利于基督教在西欧的延续。

(2)过程:8世纪中叶,宫相丕平夺取了法兰克王国的王位,获得教皇的支持。

为了报答教皇,__丕平__把意大利中部的一大片土地赠予罗马教会,为教皇国的产生奠定了基础。

2.经济方面:教会通过__巧取豪夺__和__接受国王的赐赠__,逐渐控制了西欧封建地产的__三分之一__左右。

教会在其地产上经营庄园,剥削农奴,还要求居民把收入的十分之一左右交给教会,这种宗教税叫“__什一税__”。

3.思想方面(1)基督教是中世纪西欧占__统治地位__的神学思想。

谁反对基督教神学,谁就要受到教会的打击迫害。

(2)__教会__垄断了教育和文化。

教士向人们宣读《__圣经__》,将基督教传到城乡的各个角落。

三、领主的庄园与市民的城市1.封建庄园的概况(1)庄园主人:西欧农村的土地主要掌握在__国王、贵族__和__教会__手中,以__封建庄园__的形式经营。

如何看待中世纪的基督教文化摘要:自文艺复兴以来的相当长的一段时间里,流行着“中世纪是一个黑暗时代”的传统观念,这种观念从启蒙运动以来更与宗教和科学、信仰和理性之间对立的观念联系在一起。

于是,中世纪逐渐成为了愚昧、野蛮和黑暗的代名词,成了古代和现代两个高峰之间的低谷地带。

随之中世界的基督教文化业便成为完全全排斥科学与理性的盲目的信仰主义,一直遭到唾弃和否定。

而身在二十一世纪的我们,应该以一种理性的眼光,客观地看待中世纪基督教文化,还其原本面目。

关键词:中世纪黑暗时代基督教文化积极方面消极方面人性正文:一.何谓中世纪从西文词源上来看,“中世纪”的意思是“中间的时代”;从时间内容上来看,中世纪是“古代和近代之间的一个时代”通常人们吧它的开端确定在民族大迁徙,约375~568年,又或者是罗马世界帝国的崩溃476年。

而15世纪到16世纪的转折被看做是它的终结。

从世界观和宗教的角度看,中世纪是随着18世纪的启蒙运动而结束的。

学术界比较公认的是“中世纪”一词最早是15世纪意大利人文主义历史学家比昂多所使用。

其中“中”这个词,被意味着是处在古典文化和比昂多所处时代的文化这两个文化高峰之间的低谷。

“中世纪”一词在文化学上所包含的贬义清晰可见。

二.黑暗时代的定位“黑暗时代”是早期基督教徒首创,意指耶稣降生之前的人类时代。

但在千余年后,这个词却被人文主义用来形容表述基督教去的统治地位的中世纪。

据说,最先使用该词的便是加意大利有着“人文主义之父”誉称的彼特拉克。

彼特拉克吧人类历史划分为两部分:基督教成为国教之前的时代为古代,此后直到他自己的时代为“近代”。

只有古代,特别是罗马时代才是光明的时代,而“近代”则是野蛮落后,不值一提。

此后,人文主义思想家们面对东方的阿拉伯文化和拜占庭文化,特别是面对面对重新发现的光辉灿烂的古希腊罗马文化,对公元6世纪以来中世纪古典文化的衰落极为不满,把占据统治地位的基督经院教文化,特别是它的粗陋的语言风格和讲话的逻辑形式斥为“野蛮的”,尤其是天主教会奉行文化专制禁锢思想扼杀异端的做法,更是他们吧中世纪视为一片黑暗。

中世纪西欧教权和俗权的争斗

摘要:中世纪的西欧始终存在着以教皇为首的教权和以国王为代表的俗权的争斗。

双方以自己的切身利益为出发点,在教职任命、教区管理和司法审判等方面经常出现摩擦和矛盾,而争斗的结果也随着教权和俗权实力对比的变化而有所不同,从而维持着西欧社会独特的双元模式的社会结构。

关键词:教职任命;司法审判;教产管理

基督教在中世纪的西欧是经济社会中的一个重要因素,通过教会的影响,形成了自己比较完整的神学理论系统和现世的组织构成。

中世纪的基督教,不仅在规模上有了不可估量的膨胀,而且在组织上更是日臻完善,教会在教区管理、司法审判和圣职任命等方面都有了很大程度上的自为能力。

教会虽然势力强大,但在与俗世不可避免以及过多的接触中,教会又会受到俗世的侵蚀和干扰。

所以在中世纪发生了许多围绕强化教会与削弱教会、介入于俗世与隔绝于俗世的斗争和争夺。

这些争夺主要是围绕在教职任命、司法审判、教产管理等方面,下面就围绕这三方面做一简单的介绍。

一、教职任命的争斗

教职的任命权始终都是俗权干涉教权完整的一个重要表现。

教皇是否可以自主的任命各区的主教,主教是否可以自主的任命下一级的教职,都关系到教会的独立性。

在教权至上的理论指导下,教皇极力地宣扬自己是圣职的唯一授予者。

这在1057年红衣主教霍姆伯特的《斥买卖圣职者》一文中得到了很好的体现,他指出授予主教的权杖和戒指完全是一种宗教仪式,买卖圣职不仅仅是一种罪行,而且还是一种异端行为。

而针对于主教的授予也引发了教皇格里高利七世与德皇亨利四世的主教授予权之争。

1070年德皇亨利四世私自任命戈特弗里德为米兰大主教一职,这遭到了教皇亚历山大二世的反对。

1076年格里高利七世借罗马斋期宗教会议宣布停止亨利四世在德意志和北意大利的统治权并将他开除教籍。

这一举措迫使亨利四世向教皇作出妥协,在1077年亨利四世作为一个虔诚者在卡诺莎对格里高利七世进行忏悔,最终教皇也赦免了他。

但是事情并没有就此终结,双方围绕此时又进行了几十年斗争,直到1122年的沃尔姆斯协议的达成。

这一协议使得德皇失去了任命圣职的权力,从而确立了自身独立的圣职任命程序。

而在英国,关于圣职授予权的争夺由于英王自始至终的强大使得教皇很难取得在德国那样的胜利。

在1351年,英王爱德华三世凭借议会的支持制订了《圣职授职法》,将爱德华三世关于排斥教皇授予圣职的举措法律化。

但是为了维持与教皇的关系,每当圣职缺位时都会由英王提出候选人,然后经由教皇的批准,起码在形式上教皇还保有圣职授予的权力。

中世纪俗权和教权围绕圣职授予这一矛盾不断斗争,双方都有在圣职授予权上发挥作用的余地,无法真正完全意义上将彼此排斥在外。

二、司法审判的争斗

西欧中世纪的基督教会是一个普世性的组织,在经济社会方面占有重要的地位。

这一地位的体现并不仅仅体现在神学理论的方面,还在很大程度上体现在司法审判上。

教会的法庭不仅局限在教会组织内部,它的普世性也要求将基督教世界广大的教徒也囊括之内,这就与俗世的世俗法庭产生了交叉和矛盾。

教会法的起源基本上始于12世纪40年代教会颁布的《教令集》,此后教会不断的颁布更多的宗教法规,从这样一方面来看,教会在立法权方面享有很大的独立性。

但宗教法庭的审判经常会出现与世俗法庭重叠的时候,在中世纪自始至终也没有关于教会法庭和世俗法庭职能划分的条文和协议,双方基本上就在习惯的基础上保持一种审判范围的划分。

从教会法庭来看,它的审判范围基本上围绕在教职界以及宗教信仰方面。

首先是教职界的审判上,宗教法有一个重要的原则就是:教职人士免受世俗法庭的审判。

但是如果教职人士牵扯进刑事案件之中,世俗法庭有权审理一切刑事案件的原则就与教会法庭的原则产生矛盾。

最理想的解决方式就是先由教会法庭对其惩罚并开除教籍,然后再交由世俗法庭进行审判,但是中世纪的教权和俗权处在一种争夺更大权力的状态下,围绕这类案件双方经常进行一番斗争。

在12世纪的英国,英王亨利二世极力地扩大王室法庭的审判权,这就遭致坎特伯雷大主教贝克特的抵制,贝克特也因此而丧命。

教皇也借此事对英王施以压力,迫使英王亨利二世在1176年向教皇保证王室法庭放弃对教职的司法审判权。

教会法庭除了坚持对教职人员审判权的独立之外,对于普通的信徒也提供一些庇护,这也在一定程度上限制了俗世权力,同时也是教会权力至高无上的一个体现。

三、教产管理的争斗

西欧中世纪的教会在封建社会的大形势下,往往也是大地产的占有者。

随着封建制度在西欧的发展,教会成为土地的寄予者,特别是向教会捐赠土地还能够成为信徒灵魂救赎的方式,以致俗世的封建主不得不限制它的发展。

俗世在限制教会地产膨胀的同时,教会本身也采取措施防止自己地产的流失,在这方面西欧各地的修道院表现的更加强烈。

修道院的机制与庄园没有多大的差别,土地的耕种除了教士和修女外,往往还会有众多的农奴。

早在十世纪时法国的克吕尼修道院的教士已经有了选举修道院院长的权力,教皇格里高利五世在998年就赐予克吕尼修道院教士选举自己修道院院长的特许权。

而且无论从圣本尼迪克院规还是克吕尼的修道改革来看,修道院一直都在强调教士独身制,教士独身制不仅仅来自于基督教所宣扬的禁欲精神,更大的原因在于避免修道院的地产因继承而流失。

正因为修道院地产的庞大,在英王亨利八世的宗教改革过程中,国王下令没收英国境内的修道院地产。

到1539年底一共有560所修道院被查禁,年收入值13.2万英镑的地产落入了“王室岁入增收法庭”。

当然在论述教会教产管理方面也不能忽视其除了地产以外所拥有的财产,因为教会还拥有大量的实物,包括农副产品和贵重金属等。

很多修道院还从事手工业的,譬如酿制葡萄酒,很多修道院也会从事商业活动。

中世纪西欧的修道院因其财产的丰富一直都成为封建主觊觎的对象。

总之,在中世纪的西欧教权和俗权的争斗是非常激烈的,这样也就使得西欧在这一时期形成了双元的社会结构。

教权和俗权各执一端,彼此不断的为维护自身的利益而限制对方,但是由于特定的经济社会条件,二者又只能在一种相对均衡的态势下存在着。

西欧形成了截然不同于东方的社会现实,这种不同的社会结构使得东西方的发展道路完全不同。

参考文献:

[1] 王亚平. 权力之争—中世纪西欧的君权与教权[M]. 北京:东方出版社,1995.

[2] 刘城. 英国中世纪教会研究[M]. 北京:首都师范大学出版社,1996.

[3] 钱乘旦.许洁明.英国通史[M].上海:上海社会科学院出版社,2007.

[4] Houlbrooke,R.A.Church Courts and The People During The English Reformation[M].London and New York:Oxford University Press ,1979.

[5] Clark,Peter and Slack,Paul.English Town in Transition 1500-1700[M].London and New York: Oxford University Press,1976.。