柴可夫斯基生平资料集合

- 格式:doc

- 大小:46.50 KB

- 文档页数:10

彼得-伊里奇-柴科夫斯基,19世纪伟大的俄国作曲家,音乐教育家,被誉为伟大的俄罗斯音乐大师。

他1840年5月7日出生于乌拉尔的伏特金斯克城,父亲是冶金工厂的厂长兼工程师,母亲爱好音乐,很会唱歌,也会弹琴,因此他们家庭充满了音乐气氛,他幼年已显示出非凡的音乐才能,但是家里的人却从来没有想到他将来会成为一个职业的音乐家。

柴科夫斯基十岁时进彼得堡法律学校学习,但利用课余时间继续学习钢琴,并时常去看歌剧。

毕业后曾在司法部任职。

这段时间内他一直抓紧学习音乐,参加社交性钢琴演奏和创作活动。

1862年进彼得堡音乐学院学习,终于踏上接受真正的专业音乐教育的决定性道路。

毕业后应鲁宾斯坦的邀请,任莫斯科音乐学院教授,历时11年之久。

但他常为妨碍他的创作活动的枯燥的教学工作感到苦恼,既使这样,他还是创作出大量佳作,其中包括最初的三部交响曲、幻想序曲《罗密欧与朱丽叶》、舞剧《天鹅湖》及《第一钢琴协奏曲》等。

这是柴科夫斯基创作的第一个时期。

1877年柴科夫斯基的生活发生了重大转折,当年结婚,快速离异。

这是他一生中精神最为痛苦的一年,患了严重的神经衰症,为此辞去音乐学院的职务,永远结束了繁重的教学。

此后主要住在乡下或到国外,多半在瑞士或意大利。

期间通过鲁宾斯坦的介绍得到一位非常热爱音乐和十分慷慨的富孀梅克夫人的赏识和资助,使他有可能就此专心从事音乐创作。

1877年开始是他的创作的极盛时期,开始创作两部天才的作品歌剧《叶甫根尼·奥涅金》和他的成名作《第四交响曲》。

当时俄国的现实生活进入反动的时期,革命力量转入地下活动,俄罗斯社会思想和俄罗斯艺术的一切进步的和民主的表现,都受到了残酷的压制。

他在这个时期中的一些重要作品,反映了亚历山大三世统治下的黑暗的反动时期的社会情绪——俄国人民特别是俄国知识分子感到惶惑不安和不知所措的情绪,思索着祖国的命运和生活的意义的心境。

但他并不是消极无为的,柴科夫斯基在扎记中曾说:“从完全听从命运,转而对命运发生怀疑,最后决心通过斗争克服悲惨的命运”,从而表现了他对生活是持肯定的态度。

柴可夫斯基简介彼得•伊里奇•柴科夫斯基,是一位俄罗斯浪漫作曲家,也是俄罗斯民族乐派的代表人物以及世界最伟大的古典音乐作曲家之一。

柴可夫斯基的许多伟大作品都与他的情感经历紧密相连。

从载体角度来看,柴可夫斯基还是一位涉及范围广泛的作曲大师。

他在歌剧,舞剧,协奏曲,交响曲,音乐会协曲,声乐浪漫曲以及室内乐等方面都留下了大量的传世之作。

他写的情感有时很强烈,有时很委婉,就像山间溪流一样。

他的音乐具有丰富的、旋律优美的情感特点。

1840年5月7日,柴科夫斯基出生在维亚特卡省卡姆斯克沃特金斯克附近的村庄。

当时柴科夫斯基生活的年代正处于沙皇专制制度腐败时期。

他热爱自己的国家,关心俄罗斯人民的命运,但他又看不到俄国社会的出路。

他从生活中深深感受到俄国政治的黑暗与腐败,但他的政治态度却又是保守和王朝的拥护者。

这种无法克服的矛盾不断促使柴科夫斯基对祖国的未来、社会的出路、生命意义进行深刻的思考,并把这种对生活感受融化到他的创作中去。

这可以说是柴科夫斯基创造力的基本意识形态倾向。

虽然柴科夫斯基没有选择现实的政治生活、社会冲突等作为自己创作的主题,但却通过自己对于时代悲剧性的感受,深刻揭示了对光明理想的追求、对生活意义的理解。

从创作基本面貌上看,柴科夫斯基的前期作品往往倾向于表现对光明喜悦的渴望和信仰,后期则更倾向于表现出更深层次的悲剧性。

1862年在音乐学习班的基础上成立了俄国第1所高等音乐学校──圣彼得堡音乐学院(列宁格勒音乐学院),在Н.И.扎连芭指导下学习和声与复调,在А.Г.鲁宾斯坦的指导下学习配器和作曲,毕业后赴莫斯科音乐学院任教。

作为浪漫主义音乐的大师,柴可夫斯基的的作品用优美的旋律揭示出人类情感丰富的世界,使悲哀的更悲哀,忧郁的更忧郁,明快的更明快,喜悦的更喜悦。

那旋律线条犹如一根薄薄的彩色丝绸,深深地扎进人类的心脏,反映了人类情感的每一个细节,引起人们的普遍共鸣。

柴可夫斯基的音乐充满了浪漫的光芒,穿透了时间的美,这就是他的音乐的特点和不朽。

俄国作曲家柴可夫斯基的生平柴可夫斯基是19世纪俄罗斯最具影响力的作曲家之一,他的作品以浪漫主义音乐风格著称于世。

他的生平充满了创作的辛酸与成就,对音乐的贡献不可忽视。

以下将为您介绍柴可夫斯基的生平事迹。

柴可夫斯基于1840年5月7日出生在俄罗斯一个中产阶级家庭。

他从小就表现出对音乐的天赋和热爱,父母在他八岁时便给他请了一位私人音乐教师。

柴可夫斯基展现出了卓越的音乐才能,在15岁时他便开始创作自己的音乐作品。

柴可夫斯基在音乐领域的学习和职业生涯都非常成功。

他在圣彼得堡音乐学院接受过系统的音乐教育,师从知名作曲家尼古拉·鲍林和安东·鲍林。

在学院期间,他努力学习音乐理论和技巧,同时还担任了教职,教授音乐理论和作曲课程。

柴可夫斯基的创作以交响乐和室内乐为主。

他创作了六部交响乐,例如著名的《第五交响曲》和《第六交响曲》。

这些作品展现了他对音乐情感和人类命运的深刻理解。

另外,他还创作了一系列受欢迎的钢琴曲、歌曲和芭蕾舞剧配乐,其中最著名的作品是芭蕾舞剧《天鹅湖》和《胡桃夹子》。

尽管柴可夫斯基在音乐创作中取得了巨大的成功,但他的个人生活却充满了困扰和痛苦。

他是同性恋者,在当时的社会环境下,这一点对他的心理和情感造成了很大的折磨。

他曾与安托宁·阿方索维奇结婚,但这段婚姻并没有给他带来真正的幸福。

柴可夫斯基的内心痛苦也在一定程度上影响了他的创作。

柴可夫斯基的生命在1893年突然终结,他去世时享年53岁。

关于他的死因有很多争议,一些说法认为他是因为霍乱而去世,而另一些说法则认为他自杀身亡。

无论真相如何,柴可夫斯基的离世给音乐界带来了巨大的损失。

他的作品影响了许多后来的作曲家,成为浪漫主义音乐的重要代表。

总结起来,柴可夫斯基是一位杰出的俄罗斯作曲家,他的音乐作品充满了情感和激情。

他的生平虽然充满了困扰和痛苦,但他依然通过音乐表达了自己独特的才华和创造力。

柴可夫斯基的作曲风格深受后人喜爱和尊重,他的音乐将继续影响着世界。

俄国作曲家柴可夫斯基简介柴可夫斯基是俄国的一位特别出名的音乐家,作曲家。

在音乐方面的造诣很高,下面是店铺为你收集整理的柴可夫斯基简介,希望对你有帮助!柴可夫斯基简介彼得·伊里奇·柴可夫斯基(俄文:ПётрИльичЧайковский,英文:PeterLynchT chaikovsky,又译为柴科夫斯基,1840年5月7日—1893年11月6日),十九世纪伟大的俄罗斯作曲家、音乐教育家,被誉为伟大的“俄罗斯音乐大师”和“旋律大师”。

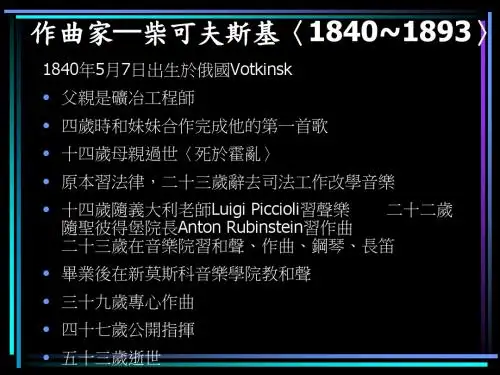

柴可夫斯基1840年5月7日生于矿山工程师兼官办冶金工厂厂长家庭。

1859年毕业于彼得堡法律学校,在司法部任职。

1861年入俄罗斯音乐协会音乐学习班(次年改建为彼得堡音乐学院)。

1863年辞去司法部职务,献身音乐事业。

1865年毕业后,在莫斯科音乐学院任教,同时积极创作,第一批作品问世。

受富孀梅克夫人资助,1877年辞去教学工作专事创作。

1878-1885年间曾多次去西欧各国及美国旅行、演出。

1893年6月荣获英国剑桥大学名誉博士学位。

同年10月底在彼得堡指挥《6号悲怆交响曲》首次演出后不久即去世。

他的作品反映了沙皇专制统治下的俄国广大知识阶层的苦闷心理和对幸福美满生活的深切渴望;着力揭示人们的内心矛盾,充满强烈的戏剧冲突和炽热的感情色彩。

代表作品有:第四、第五、第六(悲怆)交响曲,歌剧《叶甫根尼·奥涅金》、《黑桃皇后》,舞剧《天鹅湖》、《睡美人》、《胡桃夹子》,第一钢琴协奏曲、小提琴协奏曲、《罗科主题变奏曲》、第一弦乐四重奏、钢琴三重奏《纪念伟大的艺术家》、交响序曲《1812年》、幻想序曲《罗密欧与朱丽叶》、交响幻想曲《里米尼的弗兰切斯卡》、意大利随想曲、弦乐小夜曲以及大量声乐浪漫曲。

柴可夫斯基的故事柴可夫斯基的故事中需要提及到他的家庭。

柴可夫斯基生活在一个工厂主家庭。

他的父亲是一名工厂主,因此柴可夫斯基的家庭很富裕。

柴可夫斯基从小有着优越的生活环境,因此接触到了音乐。

柴科夫斯基彼得·伊里奇·柴科夫斯基(俄文:ПётрИльичЧайковский,英文:Peter Ilyich Tchaikovsky)又译为柴可夫斯基(1840 年 5 月 7 日— 1893 年11 月 6 日),是伟大的俄罗斯浪漫乐派作曲家,也是俄罗斯民族乐派的代表人物。

其风格直接和间接地影响了好多此后者。

音乐大师柴科夫斯基几乎是全球最受欢迎的“古典”作曲家。

他在作品中流淌出的感情时而热忱豪放,时而细腻委婉。

他的音乐拥有激烈的感染力,充满激情,乐章抒怀又华美,并带有激烈的管弦乐风格。

这些都反应了作曲家极端情绪化、郁闷敏感的性格特色——会忽然精神不振,又会在忽然之间充满了乐观精神。

柴科夫斯基对过上“正常”家庭生活的盼望,与他的同性恋本性的矛盾,使他一世都充满了难过的挣扎,这亦反应在他的音乐里,特别是后期的交响乐作品中。

在柴科夫斯基的大多数音乐里,我们都能够清楚地感觉到民族文化的影响——他将民族文化与西方交响乐传统成功地交融在一同。

尽管柴科夫斯基结纳了“强力公司”,可是他一直没有加入任何一个民族主义团体。

柴科夫斯基曾写道:“至于我对音乐里俄罗斯元素的关注,是因为我常年生活在异国。

在我年幼的时候,俄罗斯民族音乐没法描述的漂亮就已经充满了我的生命。

”柴科夫斯基出生于乌拉尔的伏特金斯克城,父亲是一个冶金工厂的厂长兼工程师;他的童年是在一个典型的富饶的贵族家庭中度过的。

从小在母亲的教育放学习钢琴,因为父亲的反对,进入法学院学习,毕业此后在法院工作。

22 岁时柴科夫斯基离职,进入圣彼得堡音乐学院,跟从安东·鲁宾斯坦学习音乐创作,成绩优异。

毕业后,在尼古拉·鲁宾斯坦(安东·鲁宾斯坦的弟弟)的邀请下,担当莫斯科音乐学院教授。

柴科夫斯基身体柔弱,性格内向并且柔弱,感情丰富,与疯狂崇敬自己的女学生的婚姻破碎后,妄图自杀,他的朋友把他送到外国休养。

他被以为有同性恋偏向,并且在当时的社会环境中向来试图压制,所以存心见以为这是婚姻破碎的原由。

柴可夫斯基(1840—1893)是俄罗斯历史上最伟大的作曲家,他把俄罗斯的民族音乐与西欧古典音乐融汇贯通,创作完成了大量优秀的音乐作品。

他在音乐作品中倾注了他全部的才智和全部的情感,还有他坚韧不拔的民族精神,为俄罗斯民族音乐建立了永恒的丰碑。

柴可夫斯基一生都贡献给了音乐,他为音乐而生,为音乐而活,为音乐而快乐,为音乐而忧伤,他把美妙的音乐留给了世界,却在内心直面生活的悲怆。

1840年5月7日,柴可夫斯基出生在西伯利亚一个边陲小镇的富裕之家,他的母亲是一位大家闺秀,有很高的音乐修养,在母亲的熏陶下,他四岁就开始习琴,也许是一种缘分,他对钢琴达到了痴迷的程度,家里人甚至都叫他“小疯子”。

两年之后,他就是一个出色的“小钢琴手”了。

由于当时艺术家的地位不高,父母不允许他把音乐当作主业。

根据父母的意愿,十岁的柴可夫斯基考入彼得堡法律学校,成为法律系的一名学生。

十四岁的时候,他的母亲染上霍乱病逝,又因家道衰落,为谋生他只得到法院担任法庭的书记员,薪金少得可怜,八年之后,柴可夫斯基偶然结识当时誉满欧洲的著名钢琴家鲁宾斯坦,正好这位钢琴家要在彼得堡开设俄国第一家音乐学院,柴可夫斯基凭着过硬的基本功,经考试进入作曲系直接随鲁宾斯坦学习专业知识,两年之后,他以优异成绩毕业。

他的毕业论文是以德国诗人席勒的《欢乐颂》为题创作的大合唱,上演后荣获毕业生大奖。

当年他就被聘为刚刚创立的莫斯科音乐学院的作曲系教授,从此,音乐成了柴可夫斯基生活的主要内容。

柴可夫斯基感情的第一次浪漫有很大的偶然性。

有一次一个法国演出团来莫斯科演出,团里一位女歌手即兴演唱了柴可夫斯基的作品,她被音乐家的才气所折服,而音乐家也为女歌手的绰约丰姿所倾倒,不久这对年轻人因音乐而相识相恋了。

虽然女歌手时常到各地演出,但他们书信交流的频率是很高的,订婚之后,柴可夫斯基在婚姻和音乐之间犹豫不决了,他担心婚姻影响他的音乐,艺术家的思维方式和偶尔的迂腐是浪漫的女歌手无法容忍的,在商定的结婚日子来临之际,这位女歌手在去西班牙演出时闪电般地嫁给了当地一位男歌手,柴可夫斯基措手不及,精神遭受沉重打击,于是痛苦变成了音符,音符中涌动着激情,诞生了具有划时代意义的《第一弦乐四重秦》《第二交响曲》、歌剧《暴风雨》《罗密欧与朱丽叶》,后来又有了《钢琴协奏曲》《第三交响曲》、芭蕾舞剧《天鹅湖》。

音乐家柴可夫斯基的个人资料彼得·伊里奇·柴可夫斯基,又译为柴科夫斯基,十九世纪伟大的俄罗斯作曲家、音乐教育家,被誉为伟大的俄罗斯音乐大师。

下面就让店铺给大家介绍一下音乐家柴可夫斯基的个人资料吧!音乐家柴可夫斯基的生平彼得·伊里奇·柴可夫斯基(英文:Pyotr Ilich T chaikovsky/Peter Ilyich Tchaikovsky),中国乐迷亲切称之为“老柴”,俄罗斯浪漫乐派作曲家,也是俄罗斯民族乐派的代表人物以及世界最伟大的古典音乐作曲家之一。

值得一提的是柴可夫斯基的优秀作品与其一生的情感经历密不可分。

他的曲子织体饱满,旋律优美,情感更富。

1840年5月7日,柴科夫斯基出生在维亚特卡省卡姆斯克沃特金斯克附近的村庄。

父亲是一位矿业工程师,1848年迁家至圣彼得堡。

1850年,柴科夫斯基入圣彼得堡法律学校学习,并选修音乐课。

师从Т.И.菲利波夫学习钢琴。

1859年从法律学校毕业,进入司法部任职,同时钻研音乐。

1861年入俄罗斯音乐协会的音乐班学习。

1862年在音乐学习班的基础上成立了俄国第1所高等音乐学校──圣彼得堡音乐学院(列宁格勒音乐学院),柴科夫斯基成为该校第1批学生,在Н.И.扎连芭指导下学习和声与复调,在А.Г.鲁宾斯坦的指导下学习配器和作曲。

由于司法部的职务与学习音乐之间的矛盾,柴科夫斯基几经考虑,于1863年毅然辞去司法部的工作而完全献身于音乐事业。

1865年,柴科夫斯基以优异成绩毕业于圣彼得堡音乐学院,毕业作品为康塔塔《欢乐颂》(J.C.F.席勒诗),获得银牌奖。

同年应Н.Г.鲁宾斯坦之邀,柴科夫斯基来到莫斯科,任教于新成立的莫斯科音乐学院,并开始了紧张的创作活动。

约10年时间,柴科夫斯基写下了许多早期名作,其中包括3部交响曲钢琴协奏曲、歌剧、舞剧、管弦乐序曲、室内重奏等。

由于教学任务繁重,柴科夫斯基为自己不能以全部精力投入创作而苦恼。

柴可夫斯基简介

柴可夫斯基(Pyotr Ilyich Tchaikovsky),1840 年出生于俄罗斯

莫斯科,是俄罗斯浪漫主义时期杰出的作曲家。

他擅长于室内乐、交响乐、歌剧、舞剧、歌曲以及芭蕾舞音乐编曲。

他的作品流露出丰富的情感,并

缔造了当时的音乐文化。

柴可夫斯基的著名节奏有熟悉的四拍子、七拍子,以及令人惊叹的和声复音。

他的作品对于20世纪的象征主义和现代主义

的音乐影响深远,其中最出名的作品有交响曲《爱之舞》(Swan Lake)、《牧神的游戏》(The Nutcracker)和《罗密欧与朱丽叶》(Romeo and Juliet)等。

他曾获得维也纳新派音乐会和英国皇家音乐学院的荣誉会员。

柴可夫斯基病逝后,他的诗歌和音乐一直被热衷於欣赏浪漫主义音乐的人

选择欣赏。

作曲家柴可夫斯基是谁柴可夫斯基是俄罗斯浪漫乐派作曲家,也是俄国民族乐派的代表人物。

下面是店铺搜集整理的作曲家柴可夫斯基的简介,希望对你有帮助。

作曲家柴可夫斯基的简介彼得·伊里奇·柴科夫斯基(俄文:Пётр Ильич Чайковский,英文:Peter·Ilyich·Tchaikovsky)又译为柴可夫斯基(1840年5月7日—1893年11月6日),十九世纪伟大的俄罗斯作曲家、音乐教育家,被誉为伟大的俄罗斯音乐大师;他的音乐是俄罗斯文化在艺术领域内的最高成就之一;其风格直接和间接地影响了很多后者。

他的作品反映了沙皇专制统治下的俄国广大知识阶层的苦闷心理和对幸福美满生活的深切渴望;着力揭示人们的内心矛盾,充满强烈的戏剧冲突和炽热的感情色彩,主要音乐作品有歌剧《叶甫根尼·奥涅金》、《黑桃皇后》、芭蕾舞剧《天鹅湖》、《胡桃夹子》、《睡美人》及六部交响曲、三部钢琴协奏曲、小提琴协奏曲、幻想序曲《罗密欧与朱丽叶》,音乐会序曲《1812》等。

作曲家柴可夫斯基的生平柴科夫斯基出生于1840年5月7日,在沃特金斯克 Votkinsk 。

他是歌剧作家,舞剧作家,翻译家Modest Ilyich Tchaikovsky的兄长(大了几十年)。

柴科夫斯基从5岁开始学钢琴,几个月以后,就能熟练演奏Friedrich Kalkbrenner的作品Le Fou。

在1850年,他的父亲被任命为圣彼德堡国立大学校长。

于是,年轻的柴科夫斯基接受了非常好的基础教育,并且在音乐系主任的指导下,继续学习钢琴。

与此同时,柴科夫斯基和意大利大师Luigi Piccioli相识,后者使他的兴趣从德国音乐,转向了吉奥阿基诺·罗西尼、文琴佐·贝利尼、葛塔诺·多尼采蒂。

柴科夫斯基的父亲放纵了儿子对音乐的喜爱,他资助了儿子师从一位从纽伦堡来的知名钢琴老师Rudolph Kündinger。

柴可夫斯基生平资料集合俄罗斯天才音乐家柴可夫斯基1840年5月7日,才华横溢的俄国作曲家彼得.依里奇.柴可夫斯基出生于乌拉尔山脉附近的一个定居点。

首次记录柴可夫斯基涉足音乐的是1844年的一封信,其中提到他帮助母亲创作了一首歌《妈妈在彼得堡》。

小时候,他就有机会一直在家里听他母亲唱民歌、流行咏叹调和浪漫曲,还能听到管风琴演奏的乐曲,其中就有莫扎特的《唐.爵凡尼》(莫扎特是柴可夫斯基毕生最爱戴的作曲家),这一切在柴可夫斯基幼小的心灵中早早的播下了音乐的种子。

柴可夫斯基5岁起学习钢琴,1848年赴圣彼得堡上寄宿学校,但他的钢琴课并未停止。

1850年—1859年,他就读于法律学校,在校期间,他在由盖利.罗玛科执导的合唱团帮忙,师从鲁道尔夫.肯蒂居学钢琴,并向肯蒂居的哥哥学习和声。

毕业后,柴可夫斯基被分配到司法部,但他仍然忘不了音乐。

1861年,俄国音乐协会赞助开办了一个音乐讲习班,柴可夫斯基在讲习班任教。

一年后,他辞去了在司法部的工作,就读于刚刚成立的圣彼得音乐学院。

在安东.鲁宾斯坦和赞瑞巴的指导下,柴可夫斯基废寝忘食的钻研学习,1865年12月毕业时,以一曲根据席勒的作品改编的清唱剧而荣获银质奖章。

应尼古拉.鲁宾斯坦之邀,柴可夫斯基到莫斯科音乐学院任教。

在音乐学院的11年中,他创作了《第一钢琴协奏曲》(1875年)、芭蕾剧《天鹅湖》(1876年)。

4部歌剧、3部交响曲及众多篇幅较短的作品。

他还与民族主义作曲家的“强力五人集团”(尤其是跟其中的巴拉基列夫和里姆斯基—科萨科夫)建立了密切联系。

批评家弗拉基米尔.斯塔索夫称柴可夫斯基为“强力集团里的第六号成员”。

1875年,柴可夫斯基的精神出了问题,经过相当长时间的疗养才算康复,但病根未断。

1877年7月,柴可夫斯基与米廖科娃的婚姻出现了危机,这次危机几乎把他送上自杀的绝路。

在一片吵吵闹闹之中柴可夫斯基逃离了莫斯科,他妻子在1878年5月同意分居(他们一直没有离婚),但柴可夫斯基在这之前仍完成了3部杰作—《第四交响曲》、《小提琴协奏曲》以及歌剧《叶甫根尼.奥涅金》。

俄罗斯天才音乐家柴可夫斯基1840年5月7日,才华横溢的俄国作曲家彼得.依里奇.柴可夫斯基出生于乌拉尔山脉附近的一个定居点。

首次记录柴可夫斯基涉足音乐的是1844年的一封信,其中提到他帮助母亲创作了一首歌《妈妈在彼得堡》。

小时候,他就有机会一直在家里听他母亲唱民歌、流行咏叹调和浪漫曲,还能听到管风琴演奏的乐曲,其中就有莫扎特的《唐.爵凡尼》(莫扎特是柴可夫斯基毕生最爱戴的作曲家),这一切在柴可夫斯基幼小的心灵中早早的播下了音乐的种子。

柴可夫斯基5岁起学习钢琴,1848年赴圣彼得堡上寄宿学校,但他的钢琴课并未停止。

1850年—1859年,他就读于法律学校,在校期间,他在由盖利.罗玛科执导的合唱团帮忙,师从鲁道尔夫.肯蒂居学钢琴,并向肯蒂居的哥哥学习和声。

毕业后,柴可夫斯基被分配到司法部,但他仍然忘不了音乐。

1861年,俄国音乐协会赞助开办了一个音乐讲习班,柴可夫斯基在讲习班任教。

一年后,他辞去了在司法部的工作,就读于刚刚成立的圣彼得音乐学院。

在安东.鲁宾斯坦和赞瑞巴的指导下,柴可夫斯基废寝忘食的钻研学习,1865年12月毕业时,以一曲根据席勒的作品改编的清唱剧而荣获银质奖章。

应尼古拉.鲁宾斯坦之邀,柴可夫斯基到莫斯科音乐学院任教。

在音乐学院的11年中,他创作了《第一钢琴协奏曲》(1875年)、芭蕾剧《天鹅湖》(1876年)。

4部歌剧、3部交响曲及众多篇幅较短的作品。

他还与民族主义作曲家的“强力五人集团”(尤其是跟其中的巴拉基列夫和里姆斯基—科萨科夫)建立了密切联系。

批评家弗拉基米尔.斯塔索夫称柴可夫斯基为“强力集团里的第六号成员”。

1875年,柴可夫斯基的精神出了问题,经过相当长时间的疗养才算康复,但病根未断。

1877年7月,柴可夫斯基与米廖科娃的婚姻出现了危机,这次危机几乎把他送上自杀的绝路。

在一片吵吵闹闹之中柴可夫斯基逃离了莫斯科,他妻子在1878年5月同意分居(他们一直没有离婚),但柴可夫斯基在这之前仍完成了3部杰作—《第四交响曲》、《小提琴协奏曲》以及歌剧《叶甫根尼.奥涅金》。

危机期间,他大病一场,幸亏梅克夫人每年向柴可夫斯基提供6000卢布(直至1890年),使他在1878年辞去教职后得以生活无虞。

柴可夫斯基与梅克夫人之间的友情被后人传为佳话,据说他俩几乎从来没有见过面,却是书信不断,而且持续了13年之久。

梅克夫人的丈夫给她留下了一大笔遗产,她本人酷爱音乐,喜欢弹钢琴。

在一次听了柴可夫斯基创作的乐曲之后,她不禁心醉神迷,对作曲家本人也心驰神往。

但他俩却约定“永不见面”,而且确实从未违反。

不过,梅克夫人每年提供的那笔钱对柴可夫斯基意义重大,使可以不必为生活担心操劳而专心至志地从事音乐创作。

1878年到1885年,柴可夫斯基时而在俄国,时而在西欧,居无定所。

作品《意大利随想曲》、《1812年庄严序曲》,以及两部歌剧《圣餐》和《晚祷》,使柴可夫斯基声名鹤起。

他生命的最后几年是在莫斯科或莫斯科附近度过的。

1888年,沙皇亚力山大三世授予他年俸。

柴可夫斯基多次出访外国,使他名闻遐迩,圈内外人士都知道他是一位优秀的指挥家和作曲家。

1891年他出访美国。

同时,柴可夫斯基创作不辍,写下了芭蕾舞剧《睡美人》、《胡桃夹子》、《第五交响曲》,以及最后3部歌剧。

当时的青年作曲家们争相仿效,其中塔内耶夫、阿斯基、易珀列道夫,以及后起的拉赫玛尼诺夫。

1893年,《第六交响曲》首演,柴可夫斯基担任指挥。

几天后,他感染了霍乱,于11月6日在圣彼得堡逝世。

现在人们常把柴可夫斯基的3部芭蕾舞剧《睡美人》、《天鹅湖》、《胡桃夹子》视为经典之作,至今盛演不衰。

俄国民歌和19世纪俄国沙龙歌曲是柴可夫斯基抒情天赋的源泉,他在他的作品中或引用《第一钢琴协奏曲》、《第二交响曲》、《第四交响曲》、或摹仿《第一交响曲》、《第二弦乐四重奏》这些内容。

它们的影响贯穿于柴可夫斯基的声乐作品之中,甚至影响到他的器乐作品主题。

柴可夫斯基的作品的主体往往富于感染力,动人而又哀怨。

柴可夫斯基曾经这样说过:“我的交响曲中的每个音符,都是出自我的内心深处。

”他的创作之中洋溢着强烈的民族意识和民主精神。

他的音乐的基调是以民歌和民间音乐为基础的。

柴可夫斯基还采用了不少俄国和其他国家的名著作为创作的题材,而且能够把原著的精髓发挥得淋漓尽致。

梅克夫人在写给柴可夫斯基的一封信中写道:“在你的音乐里,人们能够受到至善至美,并感受到他们最深切的愿望,还能获得现实生活不能提供的幸福。

”音乐家-柴可夫斯基彼得·伊里奇·柴可夫斯基(1840年5月7日-1893年11月6日)俄罗斯浪漫乐派作曲家。

其风格直接和间接地影响了很多后来者。

生平介绍柴可夫斯基出生于沃特金斯克一个贵族家庭,从小在母亲的教导下学习钢琴,由于父亲的反对,进入法学院学习,毕业以后在法院工作。

22岁时柴可夫斯基辞职,进入圣彼得堡音乐学院,跟随安东·鲁宾斯坦学习音乐创作,成绩优异。

毕业后,在尼可莱·鲁宾斯坦(安东·鲁宾斯坦的弟弟)的邀请下,担任莫斯科音乐学院教授。

感情史柴可夫斯基性格内向而且脆弱,感情丰富,他被认为有同性恋倾向,并且在当时的社会环境中一直试图压制,因此有意见认为这是婚姻破裂的原因。

在与崇拜自己的女学生的婚姻破裂后,企图自杀,他的朋友把他送到外国疗养。

这期间开始和一个热爱音乐的俄国铁路大亨富孀梅克夫人(Nadezhda von Meck)通信。

后来梅克夫人成为他的资助人,他后阶段的许多作品都是献给这位夫人的。

死因但奇妙的是两个人从来没有见过面。

当他们十四年的书信往来因为这位夫人宣布公司破产而终止时,柴可夫斯基受到了很大的打击,在独自度过忧郁的三年后于莫斯科去世。

他的死疑点重重,官方说法是他喝了带有霍乱病毒的水而染病身亡。

但是据后来学者的考证,很有可能是自己服用砒霜而自杀。

但是,这都只限于猜测,真的原因直到现在还是一个谜。

音乐创作在音乐创作上,柴可夫斯基很崇拜莫扎特,甚至模仿他的风格创作了一部管弦乐组曲(Suite No. 4 in G major, "Mozartiana", Op. 61)。

对于华格纳音乐中的一些特性他却很反感,认为华格纳过于重视管弦乐队而忽略了声乐,柴可夫斯基主张用现实主义手法来表现歌剧,主导动机只用以描写心理感情等内在方面。

作品-交响曲《G小调第一交响曲》(1866年)──第一号交响曲是受到俄罗斯冬季景象启发写成,所以又名「冬之梦」,虽然柴可夫斯基自认有点瑕疵,但它无疑包藏了美好青年时期的梦与情怀。

《C小调第二交响曲》(1872年)《D大调第三交响曲》(1875年)《F小调第四交响曲》(1878年)《E小调第五交响曲》(1888年)《B小调第六交响曲》(1893年)──这部交响曲又称为《悲怆》,音乐具有忧郁的抒情性,可以说是作曲家最著名的一部交响曲,完成于他逝世前两个月,并完整的体现了柴可夫斯基的美学观。

《曼弗雷德交响曲》作品-芭蕾舞剧和歌剧芭蕾舞剧《天鹅湖》(1876年)《睡美人》(1889年)《胡桃钳》(1892年)歌剧叶甫盖尼·奥涅金(1879年)黑桃皇后(1891年)作品-管弦乐《罗密欧与朱丽叶幻想序曲》(1869年)《降B小调第一钢琴协奏曲》(1874年)《D大调小提琴协奏曲》(1878年)《黎密尼的富兰彩斯卡》(1876年)《1812序曲》(1880年)《弦乐小夜曲》(1880年)《意大利随想曲》(1880年)《哈姆雷特》(1888年)柴可夫斯基是俄国杰出的音乐家,他于1840年5月出生于俄国一个富有的家庭,父亲是矿业专家,母亲弹得一手好钢琴,在他的心目中,妈妈等于音乐,音乐等于妈妈。

童年的柴可夫斯基充满幻想,喜好朗诵诗和作文,选的大都是圣经或爱国性题材。

他5岁那年的一天,父亲在家中放歌剧《唐璜》的唱片,他的情绪随着音乐起伏,当听到忧伤处时竟然放声大哭。

因此,家庭教师送了他一个外号“玻璃男孩”,以后家人总怕伤了他易碎的心。

柴可夫斯基在青年时代先后就读于圣彼得堡音乐学院和莫斯科音乐学院。

他早期写过一部民族味十足的歌剧,名叫《长官》。

公演的那天,他亲自担任指挥。

但有趣的是,人们说演出之所以成功,是因为乐队根本没有看他指挥,大家非常熟悉乐谱,不用指挥也行。

1871年,柴可夫斯基举行了首次个人音乐会,邀请到各界名流出席,也包括作家屠格涅夫。

居格涅夫起初不想来,他一向讨厌作曲家,认为20年后谁也记不起这些人的作品。

由于柴可夫斯基的好朋友著名音乐家鲁宾斯坦的再三劝说,居格涅夫才来了,为了摆架子,故意迟到了一会儿,所以没有听到弦乐四重奏《如歌的行板》那一段,但柴可夫斯基的其它作品,给他留下良好的印象。

《如歌的行板》取材于民谣,旋律极优美,6年后,当托尔斯泰听时,感动地流下了热泪。

19世纪是书馆文学相当兴盛的时代,柴可夫斯基是个习惯于写信的人,一生写了六千多封信。

他的第一封信是8岁时写的,最后一封是逝世前一个月写的,仅给自己的弟弟就写了一千多封信,无话不谈,涉及自己的理想、兴趣、烦恼、希望等等。

柴可夫斯基与梅克夫人的友谊,是音乐史上一段动人的故事。

梅克夫人是一位有钱的寡妇,作为柴可夫斯基的“音乐知音”,从1877年起每年给他提供6千卢布的资助,让他专心从事创作。

从此两人书封往来13年之久。

他们通过书信,抒发各自的情感,互为精神支柱,他的《第四交响曲》就是献给海克夫人的。

柴可夫斯基一生创作了6部交响曲,9部歌剧和数部芭蕾舞曲等大星传世之作,他的作品数量多,形式多样,在西方音乐史上是罕见的。

他的作品深受世界人民的喜爱,至今仍享有极高的声誉。

他的古曲芭蕾舞曲《天鹅湖》、《胡桃夹子》等尤其脍炙人口,历演不衰。

1893年,柴可夫斯基完成了他第六交响曲《悲怆交响曲》,这是一部自传性的悲剧作品,也是他为自己写下的挽歌。

在他第一次指挥演出该由后的第8天,即1893年11月6日,柴可夫斯基与世长辞了。

为了纪念这位俄国最伟大的音乐大师,世界各国经常举办一些纪念活动,联合国教科文组织还曾将1990年定为“纪念柴可夫斯基年”。

俄国音乐家,相较于同时期的「俄国五人组」(桂宜、鲍罗定、穆梭斯基、林姆斯基-柯萨可夫、巴拉基雷夫),他的作品既包含国民乐派的描述性标题音乐,又有古典乐派的抽像美感,但在浪漫的风格中也富含了俄罗斯的地方色彩,十分的具有个人特色。

柴可夫斯基于1840年5月7日诞生于一个富裕的中产家庭,从小就对音乐有极度的狂热,尽管如此,由于他小时候在音乐方面并没有什么特殊表现,所以他从法律学校毕业后便在司法部担任一小职员;到了1862年,柴可夫斯基开始接触了音乐班,并且研习了有关音乐的课程,终于,他辞去了司法部的职务,开始以教授钢琴维生并积极从事作曲;他的第一首公开演奏的作品是一组舞曲,于1865年9月时由小约翰.史特劳斯指挥,在帕弗洛夫斯克的露天音乐会上演奏,之后,他开始于俄罗斯音乐协会分会任教,虽然薪水相当微薄,但却不能改变他想成为一位音乐家的决心,随着日子一天一天过去,他的作品越来越多,也越来越受到大家的注意。