洪叶 浅谈紫砂陶刻作品“春曲”的意境塑造

- 格式:docx

- 大小:34.27 KB

- 文档页数:2

落叶无声胜有声 ———浅谈作品《秋声赋》的创作及评析发布时间:2021-12-09T07:16:11.718Z 来源:《文化研究》2021年11月下作者:朱永忠[导读] 传统美术总少不了对意蕴的深入探索,尤其在如何描绘景色方面,无声的画面总能够描绘出有声的景,正所谓绘声绘色的创造才是真正能触动人心的创造。

紫砂壶艺创作中,花货造型的塑造也基本遵循的这一规律,本文就通过作品《秋声赋》的制作来谈一谈紫砂壶造型中由形及声的创作。

宜兴市宜兴街道朱永忠陶艺店江苏宜兴朱永忠摘要:传统美术总少不了对意蕴的深入探索,尤其在如何描绘景色方面,无声的画面总能够描绘出有声的景,正所谓绘声绘色的创造才是真正能触动人心的创造。

紫砂壶艺创作中,花货造型的塑造也基本遵循的这一规律,本文就通过作品《秋声赋》的制作来谈一谈紫砂壶造型中由形及声的创作。

关键词:紫砂壶;花货;造型;秋韵;1、紫砂作品《秋声赋》的造型制作从外形上分这把壶属于紫砂壶分类中的花货,有着典型的自然仿生器的特点,其壶身上各个结构的塑造以及附加的装饰都是以模仿自然界中存在的事物为主要表现方式,其有别于通常的紫砂光素器,有着丰富的形态变化。

壶身维持这圆形身筒的基础轮廓,所以制作这把壶也是采用通常的紫砂圆形器的制作方法,其要点在于壶体趋扁圆,壶面的线条曲线制作难度增加,虽然是最基础的部分,但越是基础越考验制作功力,将原本笔直的泥片拍打成较大曲线并同时保证壶体的强度,这对于泥片的厚薄,拍身筒时的技巧都有着极高的要求,稍有不慎就会前功尽弃。

在这把壶上,泥片厚薄适中,在塑造曲线的过程中要适当补水,以防身筒开裂,湿度不妨可以控制的稍高一些,有利于后续的处理。

身筒本身的制作主要考验的是制作的基本工艺,口盖的设计则充分借鉴了传统中国美术的构图方法,以枝条卷曲形成拱钮,钮下开气孔,枝头则用贴塑点缀着两篇树叶,在树叶的间隙中,一串串果实掩藏其中,黄绿色泥相互搭配塑造出的树叶有着秋季特有的渐变色,叶梢更黄逐渐变绿,叶脉中纹理就用尖刀刻画出最主要的几条,树叶中间还点缀着几个虫蛀的小孔,这些孔洞有大有小,所有的这些塑造,清晰的描述出这片叶子的过去、现在以及未来。

春回大地万物生——浅析“沧桑之春晓壶”的艺术特征赵信军

【期刊名称】《江苏陶瓷》

【年(卷),期】2013(46)5

【摘要】宜兴紫砂陶始于宋代、盛于明清时期、繁荣于当代,具有悠久的发展历史和传统的艺术脉络,并以制作精良、造型丰富、品种繁多、赏用俱佳等特性而驰名中外,是世界艺术之林中的佼佼者,其艺术价值、人文价值、收藏价值等愈加受到人们的关注。

紫砂茗壶作为紫砂陶艺的一门分支,从它诞生的那天起,艺术性能便贯穿始终,因此,艺术特征更成为衡量其优秀与否的首要标准。

【总页数】1页(P58)

【作者】赵信军

【作者单位】

【正文语种】中文

【相关文献】

1.春回大地万物艳,"会"满神州为食安 [J], 王翠竹

2.春回大地万物生福满人间处处情——漫谈“福满大地组壶”的艺术效果 [J], 杨海蓉

3.万物含生和谐共融——浅谈“乐融融组壶”的创作体会 [J], 汪佩蓉

4.斑斑年轮壶,寂寂吐沧桑——浅析“年轮壶”里的集体审美记忆 [J], 顾顺芳

5.春回大地万物生——论紫砂壶“春回大地”的文化意境 [J], 崔杏芬

因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

562019年12月第52卷第6期春回大地万物生—论紫砂壶“春回大地”的文化意境崔杏芬 (宜兴 214221)摘要宜兴紫砂壶以其独特的材质和精美的造型而为人所熟知,其造型精彩纷呈、 千变万化,可谓造型艺术的宝库。

其中,紫砂花器来源于自然又高于自然,集镂雕、捏 塑、贴花等多种艺术形式于一体,既具有适度的艺术夸张,又形象逼真,写形又写意, 是最富有形态创作空间的一类,可谓巧夺天工、惟妙惟肖。

关键词紫砂壶;春回大地;文化意境明代李渔曾在《闲情偶寄》中对紫砂壶做出这样 的高度评价:“茗注莫妙于砂,壶之精者又莫过于阳 羡”,宜兴紫砂壶起源于北宋、盛于明清,在漫长的历 史发展中呈现出优越的实用价值,深受文人雅士的喜爱,并在其参与推广下被赋予深厚的文化内涵,从众多传统手工艺品中脱颖而出,发展至当代更是举 世闻名,在走向世界的过程中推动了中华文明的发展繁荣。

艺术来源于自然又高于自然,一把优秀的紫砂作品从自然中汲取创作元素,巧夺天工、设计精巧,遵循古法、传承技艺的同时真实地反映自然,融入现代审美和个人智慧思想,表现出独特老练的思维理 念,为作品锦上添花,呈现出独一无二的艺术魅力。

紫砂壶造型精彩纷呈,按照不同的形态特点大致可 分为光器、花器和筋纹器三大类型,其中紫砂花器是最具有自然特色的一类,造型上既有适度的艺术夸 张,又着意于自然潇洒的风格,形象逼真,同时又通 过不同泥料的搭配运用呈现出自然的多姿多彩,表现出意象的特色,整体雅俗共赏,极具艺术神韵,深 受人们喜爱。

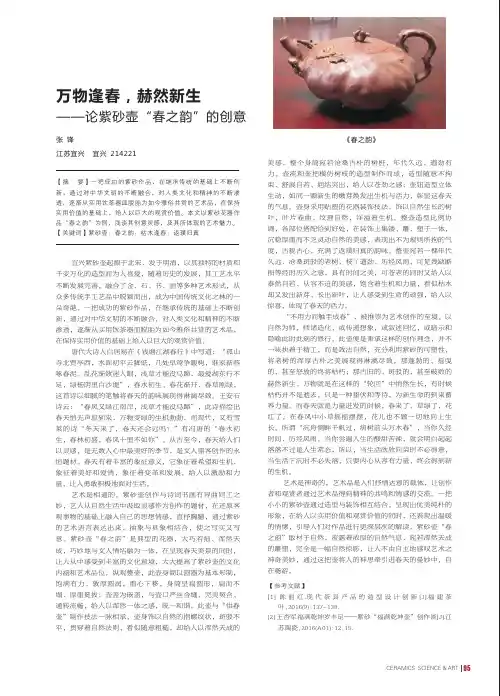

紫砂壶“春回大地”(见图1)是典型的花器,纵观整壶,在泥料上选用了紫泥和绿泥两种不同的泥料图1春回大地壶综合运用,通过大面积使用紫泥来表现逢春时展现 生机的树木,渲染出清新雅致的氛围,以绿泥饰树叶 从中点缀,呈现出绿意盎然之感,提升了整体的文化意境。

在造型上,此壶以圆器为基本形制,身筒呈饱 满的圆形,骨肉亭匀、饱满敦厚,底部无足稳定地立 于平面,壶盖为嵌盖,与壶身严丝合缝、浑然一体,壶身表面饰以明显的疤结纹理,仿若苍劲古老的树桩, 整个身筒张力十足、挺秀饱满,仿若蕴含着充沛的生命力;一弯流与壶身暗接,从壶身自然胥出,弧度柔 和、圆润挺秀、出水顺畅,圈把与壶流相辅相成,提升 整壶气势,壶流与壶把皆模仿树木的形态制作而成,疤结明显,表面斑驳不平,生机盎然;壶钮宛若弯折 的树干,意趣横生。

《春意壶》

此壶虽整体光洁,毫无瑕疵,将光器的工艺之精湛展现的淋漓尽致。

但在壶嘴、壶钮与壶把手这微小的部分有精美细致的刻绘装饰,这三处仿造的是自然界中的树枝造型,犹如春天刚刚破土而出的嫩芽,正迎着阳光奋力向上生长,整件壶的春天气息也在这三处装饰上体现出来。

自然和谐美是紫砂壶艺术一直以来关心的重点,作为一种用泥土烧制而成并且用于茶道活动中的茗器,紫砂壶提倡天然之美,和谐之美,这就在新的时代条件下。

浅谈紫砂壶的意境美作者:范维娇来源:《文艺生活·文海艺苑》2015年第06期摘要:围绕紫砂壶艺物象形式美和意境韵味美,并结合自身壶艺创作体会,论述了物象与意境之间的关系,揭示了紫砂壶艺的魅力所在。

关键词:紫砂壶;意境美中图分类号:J524 文献标识码:A 文章编号:1005-5312(2015)18-0030-01意境是中国美学中一个独特的审美范畴,是人类创造的艺术表现形式的一种基本形态。

艺术意境,是在艺术家通过审美联想、审美妙构达到“意”、“象”交融,从而营造出的一种美的境界。

传统的诗书画等艺术领域在意境之美上所取得的成就,早已得到举世公认。

作为中国传统工艺美术的紫砂壶艺,本身植根在中国的文化土壤中,其造型艺术自然无法摆脱中国传统美学的影响,然而纵观紫砂壶艺的发展史,我们不无惊讶地发现,艺人们的创作多集中于造型的均称、巧拙、虚实等方面的探究,意境之美在此领域却没有得到充分地展示。

究其原因是多方面的,比如当年紫砂从艺者素质修养有限,而相对诗书画等艺术形式,紫砂壶艺的发展历史也较短,而且其最初仅是作为生活用品出现,其美是建立的技艺和实用的基础上的等等。

中国紫砂艺术的魅力是沉于心,而见于物象。

紫砂壶艺作品意境的真正领会,则要砍落一层“表皮”方呈现晶莹的“真境”。

但凡对中国紫砂壶艺发生兴趣的人,都应具备一定的艺术境界,能体会到中国艺术的意境诞生的真谛,功力境界主于利,伦理境界主于爱,学术境界主于真,壶艺境界则主于雅。

壶与茶相戚,茶语禅相通。

以天赐宜兴独特的紫砂泥经壶人之手捏成的自然天成的壶艺作品,让人们在赏读它的色相、造型、韵律等时,化实景为虚境,创形象为象征,使心灵得到净化。

壶艺境界还要在于美。

艺术的价值是在超越一般经验感觉现象基础之上的双重超越。

用禅理来体会,壶艺美学的第一要义好比以指指月,意念随手指潜行触月后,则需忘指,从而让幽远的意境伴随前后左右,使心境豁然开朗,充满无比愉悦。

壶艺之意境,蕴含奥妙不尽。

试论紫砂陶刻“江南春”的意境美宜兴紫砂陶以造型与装饰展示了作品的艺术形象,而陶刻是运用多而广的一种主流装飾技法。

自明代中期紫砂实物问世以来的五百多年间,许多名工巧匠、文人雅士以及玩家、藏家参与紫砂陶刻设计创作,集诗、书、画、印诸多文化元素于一体,从而为陶刻装饰赋予了文人趣味和灵动洒脱的意境美,展示了紫砂装饰的美学特质和审美雅趣。

紫砂陶刻作品“江南春”就是在器型设计和陶刻布局上的一次成功实践。

1 陶刻的历史传承紫砂陶刻的历史并不算太长,但追溯其历史传承的脉络,宜兴古彩陶的早期作品,已有刻绘的原始图纹。

西汉时,就有记载文字的竹简,自东汉至北魏,道教、佛教文化在中国兴盛,很多佛教圣地都有摩崖石刻出现,就是在山崖石壁上镌刻文字,都为名家手迹,气势恢宏,流芳百世。

如北齐尖山王子深摩崖;唐代大臣、书法家褚遂良用楷书为西洛龙门撰写摩崖碑,这些都是很有名的世界文化遗产。

与历史平行发展的如石雕、玉雕、印拓、古建筑上的木雕、砖雕,唐代盛行的雕版印刷术等,成为文字、书画传承的另类方式。

这些古老而优秀的镌刻技法,无疑对中国传统工艺的发展起到了借鉴和推动作用。

因而,宜兴紫砂陶刻装饰的应用,完全遵循了从继承优秀传统到创新发展的艺术法则。

1/ 4紫砂陶刻发展史上最杰出的代表人物,当推清代嘉庆年间任溧阳县令的陈曼生,他是西泠八大家之一,文学、书画、篆刻造诣皆深,又酷爱紫砂茗壶,在任期间与宜兴名工杨彭年合作,设计了富有人文气息的茗壶图样十八种,被时人称为“曼生十八式”,并亲自执刀,或请幕友参与,在壶型上刻绘诗文、山水、花卉、虫鸟,世称“曼生壶”,名噪一时。

这些经典造型、装饰仍然被今天从事陶刻的艺人所膜拜和借鉴,被公认为开文人参与紫砂创作先河的一代大家。

而今,在紫砂艺术日益发展的大背景下,从事陶刻的艺人队伍越来越庞大,创新、创优意识也越来越强烈,不同形式和风格的陶刻作品呈现百花齐放的态势,折射了陶刻历史传承至今的必然规律。

2 “江南春”的画面创意紫砂陶刻是艺人用刻刀在器型上刻出画面或文字来表达作品的主题,也似书画家用宣纸与笔创作作品。

浅谈紫砂陶刻作品“春曲”的意境塑造

洪叶

(宜兴214221)

摘要紫砂陶刻与通常其它载体的雕刻有所不同,基于材质的独特性,具有技艺与文化上独一无二的特色,对于主题和意境的塑造有着十分优良的表现。

关键词陶刻;紫砂;技艺;文化;传承

紫砂陶刻伴随着紫砂壶艺的发展,在很长的一段时间内,紫砂陶刻都是作为紫砂壶作品的装饰点缀而诞生的,陶刻所发挥的作用是弥补紫砂茶壶本身内容的不足,并与茶壶主题所呼应,起到锦上添花的艺术效果。

然而随着时代的发展,紫砂陶刻本身的艺术特性开始显露,越来越多地独立于紫砂壶之外的陶刻作品开始出现,其优良的艺术语言为自身创造了丰富的观赏价值和工艺价值,从技艺传承的角度来看,继续和发扬陶刻艺术对于弘扬我国传统优秀文化有着十分积极的作用。

在紫砂壶上的陶刻创作受限于茶壶本身的展示面积、展示角

度,有着一定的局限性,然而正是这种局限让过去的创作者发挥

出了难以想象的创造力,将这一门技艺逐步推进,最终成为了我

国传统书画的分支,书画题材的紫砂陶刻作品可谓屡有精品诞生,

这其中一方面是陶刻技艺发展以后的必然结果,另一方面则是我

们的文化本身具有超强的感染力,继承这种文化的紫砂陶刻也就

顺其自然地具有了这种性质,越来越多的紫砂陶刻创作者尝试跳

出紫砂壶形之外,以陶刻本身作为展示技艺和文艺创造的舞台,

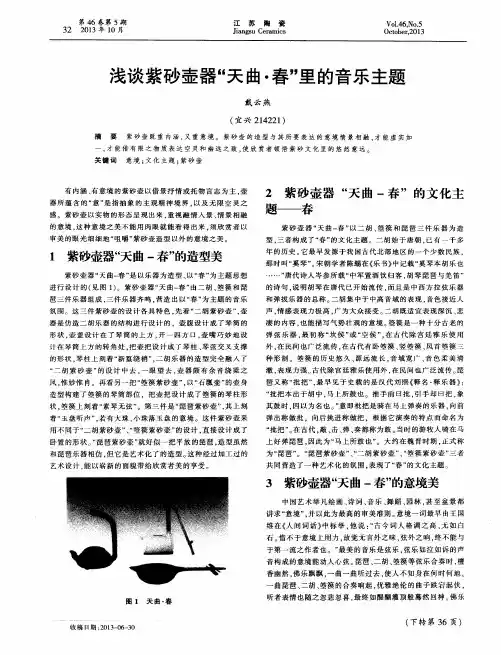

作品“春曲”(见图1)正是这样一件纯粹的紫砂陶刻作品。

这件作品采用传统装饰摆件的形式来进行创作,整器呈正圆形,全以陶刻制作而成,陶刻的画面与挂盘盘体经过精心的设计,工艺刻画集中于盘体中央,画面当中的留空与盘体边缘巧妙融合,给人以空灵其中的画面感,这样的组合排列自然地生出一种古朴、典雅的艺术氛围。

春是四季之首,是万物成长的时节,是种种诗情画意诞生的时候。

很多人都读过朱自清先生的那篇经典的散文《春》,往往为其中的文字描述所倾倒,陶刻作品“春曲”所描绘的正是这样一幅画面。

在构图上这件作品与书画创作并没有太明显的分别,其中的取舍、笔法的走势与书画相似,只是需要用刻刀来加以实现,画面的主次基于黑白水墨画的特点,清晰而层次分明,这件作品的独特之处在于,整个挂盘都采用了空刻的手法,在确定盘面的轮廓安排之后,用斜刀代替画笔,主动行刀力钝、深浅和宽窄结合,用复刻的手法处理线条和笔画的连贯之处,从而模拟出水墨画明暗之间的特点。

从具体的刻画上,则主要将画面分为远近两个部分。

这两个部分是相互联系的,远景并非是模糊的轮廓,而是层层嵌套,一重更比一重远,近景也非咫尺之近,而是抬升自我高度,与远景相合,展现出一个整体宏大画面中的世界。

绘画能够给人以一种画面感,紫砂陶刻作为传统绘画在紫砂上的延伸同样可以做到这一点,纯粹的平面刻画形式不需要考虑块面的转折变化,这与在画布上作画其实是相同的,用刀锋代替笔锋,思考用刀方式所形成的刻画线条,利用下刀深浅的变化反而成为了相对于笔墨表现的优势。

在这件作品中远景又分为上下两处景物的处理,巍峨的高山险峻雄奇,高岩走脉在白日的阳光之中折射出大片的阴影,这类阴影的刻画由细密的刀削线条构成,迎光之处处于挂盘居中的位置,这是因为这部分的山体细节清晰、轮廓重透,在绘画中是需要多加笔墨来进行描绘的。

顺着光线逐渐蔓延,庞大的山体从高处向下,依附山体的动植物或疏或密地向上生长,这两种不同的线条走势借着阳光之下生成的阴影连成了一片,而在越靠近挂盘边缘的地方,则线条越疏松,将主要的雕琢刻画集中在画面中部,我们可以看到在巍峨的山崖之下,两片帆船舟影居于两岸之中,一条春水蜿蜒而下,河流的曲折和山势的陡峭形成了相互印证的关系,在这里远近画面的处理至关重要,特别是山峦重叠之处,远景与近景交错,而更远之处则以朦胧的刻画来引出一片延伸至画面之外的轮廓,这种线条勾勒需要下刀之中留有余地,以简为主,阴阳刻的转换决定了这一部分的成败。

近景的处理则是典型的“山居图”,这一题材在国画中可谓屡见不鲜,从局部的构图搭配上可以加以借鉴,但需要注意的是整体刻画的疏密要形成对应,与远景的结合将要比展现更多的细节还要重要,所以在这里追求一个“简”字,将由远至近的河流全都以留白来表现,空出画面的一侧,而将视角收窄,重点突出山居前的植物以及羊肠小道,塑造出一种超然的世外美景,让人感受到整体画面的

抬升,原来这并非是山脚,而是另一座巍峨大山的山腰,由于距离很远,所以水面才会看起来与天一色。

作品整体的画面看起来似乎完全没有提到春意,但陶刻的魅力在于书画结合,在观赏的过程中辨款明识亦是乐趣之一,以“春曲”二字引出无边的遐想,让人如同在春日里游山踏青,简单而直接的明晰主题、干净的画面,促人入胜,如何不让人跃跃欲试呢。

在紫砂陶刻创作中,要展示意境就必须刻出味道、展示特色,作为一件紫砂陶刻作品,要秉承自身的艺术特点,展现浓烈的陶刻气味,通过书画的布局,刀笔共通的作用产生艺术感染力。

刻不应简,经典就在于不琐碎、不粗放,刀有刀工,更有笔力,于是就有了生命力。