欧洲医院建筑史

- 格式:pdf

- 大小:1.16 MB

- 文档页数:6

23Volume 18 November 2017巴黎公立医院集团法国医疗卫生制度核心是政府主导区域医疗规划、整合医疗服务、规范医疗行为并全额支付国民医疗费用。

法国共有22个公立医院集团,其中巴黎公立医院集团(简称“AP-HP”)以拥有39家公立医院、12个医院集群、92000名员工成为法国以及欧洲最大的公立医院集团。

巴黎医院发展简史公元600年左右,巴黎城区面积非常小,只有1万人左右,因此,城区只有1家医院。

直到1350年,巴黎依旧是一座城市1家医院。

17世纪,随着巴黎城区疆界不断扩大,在边远地区或郊区相继建立了传染病医院、精神病医院和济慈医院。

18世纪,巴黎城区疆界进一步扩大,中心城区内部已有100万人口,郊区人口也有400万,于是在城区内部和郊区均出现了新的医院。

到1900年,巴黎城区内部已经出现多家医院,郊区人口也达到法国巴黎公立医院集团十年建设规划了650万。

到20世纪70年代,巴黎的医院建设面临着很多挑战——中心城区的医院较多,郊区医院相对较少。

2000年左右,巴黎相关部门提出:医院太多,运营成本过于昂贵,因此,为控制成本,必须将医院合并。

将那些地理位置相邻,或是一些老旧的、运营成本较高的医院逐渐淘汰。

如今,随着巴黎城区的不断扩大,城郊联系显得愈加不便,仅从中心城区到郊区就有30公里,而从巴黎的一端到另外一端足足有100公里,从地域上讲,巴黎地区的医院数量明显不足。

法国医疗系统所面临的挑战我们将巴黎地区和上海地区进行对比,从人口角度来讲,2017年,上海人口有2500万,巴黎地区1200万,上海人口是巴黎人口的两倍多。

从GDP 角度进行对比,2015年,巴黎的GDP 达到7000亿美元,上海为3200亿美元。

2017年,巴黎地区的床位数为6.5万张,上海则为12.92万张。

2017年,巴黎地区每10万人的床位达到570张,上海为517张。

此外,到2017年,巴黎地区只有1家大学医院,病床数量为20000张,而上海则有38所大学医院,病床约30000张……从数据对比我们可以看出,巴黎医疗机构的建设任重而道远(图4)。

医疗建筑发展史医疗建筑作为医疗服务的重要载体,随着社会、技术和医学的进步不断发展演变。

以下是对医疗建筑发展史的介绍。

一、古代医疗建筑在古代,医疗建筑通常与宗教或哲学观念相结合,出现在寺庙或修道院中。

这些建筑主要满足基本的医疗需求,如疗伤和简单的手术。

古代的医疗建筑功能较为单一,缺乏专业的科室划分。

二、近代医疗建筑随着工业革命的兴起,医疗建筑开始向现代化方向发展。

近代医疗建筑开始注重专业化和功能化,出现了专门治疗特定疾病的医院和诊所。

建筑形式也开始多样化,出现了病房楼、手术室等专门区域。

然而,这一时期的医疗建筑仍存在一些问题,如拥挤、卫生条件差等。

三、现代医疗建筑随着人们对健康需求的不断提高,现代医疗建筑开始注重舒适性和人性化。

医院的设计更加注重患者的心理需求,如减少噪音、增加绿化等。

此外,现代医疗建筑还引入了许多新技术,如空气净化、无菌技术等,提高了医疗效果和患者的满意度。

四、当代医疗建筑当代医疗建筑在技术和设计上不断创新,以满足日益增长的医疗需求。

数字化、智能化技术的应用,使得医疗建筑能够更好地满足患者的个性化需求。

同时,医疗建筑也开始关注环境保护和可持续发展,通过节能、减排等措施减少对环境的影响。

五、医疗建筑技术与设计医疗建筑的技术和设计在不断发展中得以完善。

医疗设备、建筑材料等方面的技术进步为医疗建筑的设计提供了更多可能性。

设计理念也从单一的功能化向多元化、人性化转变,以满足患者和医护人员的多方面需求。

六、医疗建筑与社会变迁医疗建筑的发展与社会变迁密切相关。

随着人口老龄化、城市化等趋势的加剧,医疗需求不断增加,促使医疗建筑不断扩大规模和提高技术水平。

同时,社会观念的变化也影响了医疗建筑的设计理念,使其更加注重患者的舒适和权益。

七、医疗建筑的未来趋势未来,医疗建筑将进一步融合数字化、智能化技术,提高医疗服务的质量和效率。

个性化、定制化的医疗服务将更加普及,满足患者的多元化需求。

同时,医疗建筑还将更加注重环境保护和可持续发展,以实现与自然和谐共生的目标。

国外医院考察之法国医院日期:2010-05-25法国的医疗服务与医院管理(一)法国概况法国位于欧洲西部,人口6430万(截至2009年1月1日),在欧盟各国中人口数量排名第二,仅次于德国。

移民人口达到490万,占全国总人口的8.1%。

通用法语。

居民中90%的人信奉天主教,另有约400万穆斯林及少数新教、犹太教、佛教、东正教徒。

法国国土面积551602平方公里。

本土共划为22个大区、96个省、4个海外省、4个海外领地、1个具有特殊地位的地方行政区。

全国共有36679个市镇。

首都巴黎,人口为220.1578万人(截至2009年1月1日),是法国文化、教育事业的中心、世界文化名城,也是欧洲大陆上最大的城市。

法国经济发达,据据WHO世界卫生统计资料,法国人均国民总收入34400美元,人均期望寿命(2008)男78岁、女85岁, 每10万例活产孕产妇死亡率为8/10万,新生儿死亡率2‰,每万人口医师数37人,每万人口护理及助产人员数81人,每万人口医院床位数为72张,人均卫生总支出3554美元(2006年),卫生总费用占GDP的比例为11%(2007年),政府总体卫生支出占卫生总费用的比例为79.0%(2007),私人卫生支出占卫生总费用的比例为21.0%,政府总体卫生支出占政府总支出的比例为16.6%(2007),社会保障性卫生费用占政府总卫生支出的比例为93.4%。

(二)法国医疗服务和卫生体制改革法国是根据宪法治理的共和国国家,政府实行共和国总统任命的内阁总理负责制。

隶属于卫生部的公共卫生高等委员会对公共卫生问题和卫生服务组织相关的问题提供指导并辅助决策。

法国卫生服务的筹资责任主要由法定健康保险体系承担,其筹资方式根据保险计划的不同而有所差异。

来自所得收入中的缴费与以工资总额为基础的“普通社会缴费”同时并存。

健康保险资金主要由雇主的缴费、雇员的缴费和普通社会缴费组成,其余主要来源于国家补贴和特定税收。

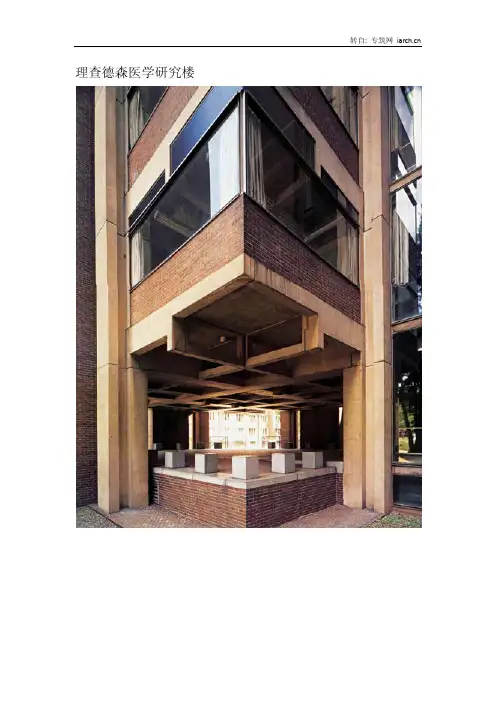

转自: 专筑网 理查德森医学研究楼

设计师:路易斯·康

所在国家:美国

所在地区:宾西法尼亚州

时间:1957~1964

地点:美国,宾西法尼亚州

作品位于费城宾州大学校园内,1957年开始设计,1964年建成。

这个建筑有一个曲折的通廊,由医学和生物学两个部门资助,两者对环境的要求有很多不同。

建筑中途遭遇了预算不足和项目要求变化的情况,最初的设计也经过了许多的变化:首先服务塔楼随着高度升高而空间逐渐变大(与废空气不断增加的体积成正比),结构逐渐变轻,另外康还尝试用拱顶样式的窗。

在后来建成的建筑中,预制的和预应力混凝土结构是架在由桁架构成的悬臂梁上的,结构允许形成灵活的服务空间范围。

理查德森医学研究楼是20世纪少有的建筑形式——竖向组织的不连续序列空间形成整个建筑,与周围校园建筑的横向展开形式形成对比,而且与那一时代的大多数标准建筑形式,甚至强调横向的高层形式形成对比。

与密斯的开敞的通用空

间相比,这座实验楼由许多小房间组成。

两位建筑师的设计思想和风格相差甚远:克朗楼具有崭新的工业产品的性质,而这座新的实验楼则有意带上传统建筑的某些特征。

然而必要的结构组成各自独立的、轻度眩光的实验室和放置动物的塔楼,显示出连续变化的内部组织,这与高的、永久的,甚至不朽的通风管道以及主轴形成鲜明的对比。

它形成了与耶鲁大学美术馆初始形式一样的被服务空间与服务空间之间的辩证关系,康在他的大部分作品中都回归到了这一点上。

历史上的建筑(如托斯卡纳区的圣基米亚诺的塔楼)也有采用这种形式的,但似乎都没有能明确到康的这种竖向组织形式的强调程度。

国外医疗公共空间艺术案例1. 北京胸科医院(Beijing Chest Hospital)位于中国北京,该医院在大楼外墙上安装了一座巨大的雕塑作品。

这座雕塑名为《生命之树》,由金属材料制成,象征着医院为患者带来新生命的希望和力量。

2. 纽约癌症研究中心(Memorial Sloan Kettering Cancer Center)的接待大厅内设有一座巨大的艺术装置。

该装置由各种色彩鲜艳的玻璃元素组成,呈现出一幅生动活泼的画面,给患者和家属带来一种舒缓的氛围。

3. 英国伦敦圣托马斯医院(St. Thomas’ Hospital)的走廊墙壁上展示了一系列绘画作品,这些作品描绘了医院的历史和发展,并展现了医疗工作者的奉献精神和患者的治愈过程,为人们带来了一种温暖和希望的感觉。

4. 德国慕尼黑科技大学医学中心(Munich Technical University Medical Center)的手术室内装饰了一幅巨大的艺术壁画。

这幅壁画以鲜艳的色彩和抽象的图案为基调,创造出一种放松和舒适的氛围,有助于患者在手术过程中减轻焦虑和恐惧感。

5. 希腊雅典国家癌症研究中心(National Cancer Institute of Greece)的大厅内设有一座雕塑作品,名为《希望之翼》。

这座雕塑由镜面不锈钢制成,形状像一双展开的翅膀,寓意着希望和自由,为患者和家属带来一种积极向上的情绪。

6. 日本东京医科大学附属医院(Tokyo Medical University Hospital)的门厅内展示了一系列摄影作品,这些作品通过记录医生和患者之间的感人故事,展现了医疗工作者的责任和患者的勇气,激励着人们面对疾病时坚强和乐观。

7. 美国加利福尼亚州洛杉矶儿童医院(Children’s Hospita l Los Angeles)的走廊内装饰了一系列彩绘壁画,这些壁画以卡通形象和明亮的色彩为特点,给患者带来欢乐和安慰,同时也为医院营造了一个友好和轻松的环境。

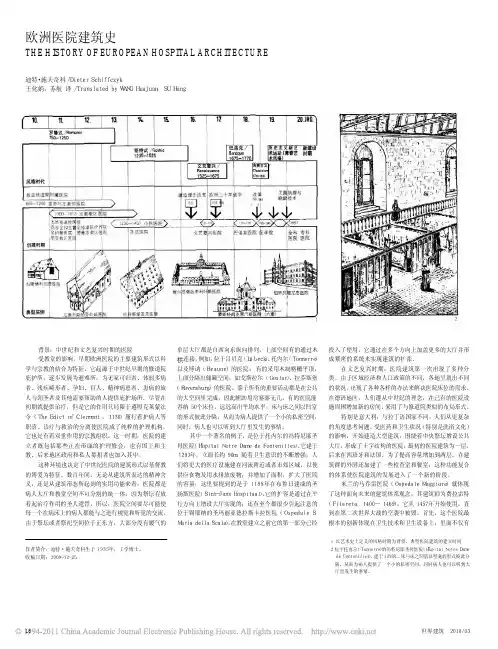

背景:中世纪和文艺复兴时期的医院受教堂的影响,早期欧洲医院的主要建筑形式以科学与宗教的结合为特征。

它起源于中世纪早期的修道院庇护所,逐步发展为避难所,为无家可归者、体弱多病者、残疾畸形者、孕妇、盲人、精神病患者、患病的旅人与朝圣者及其他需要帮助的人提供庇护场所。

尽管在初期就提供治疗,但是它的作用只局限于遵照克莱蒙法令(The Edict of Clermont ,1130)履行看护病人等职责。

诊疗与救治的分离使医院成了纯粹的护理机构,它也是有着双重作用的宗教组织。

这一时期,医院的建立者既包括那些正在形成的护理修会,也有国王和主教,后来地区政府和私人募捐者也加入其中。

这种环境也决定了中世纪医院的建筑形式以基督教的博爱为特征。

数百年间,无论从建筑所表达的精神含义,还是从建筑形态所起到的实用功能来看,医院都是病人大厅和教堂空间不可分割的统一体,因为祭坛存放着起治疗作用的圣人遗骨,所以,医院空间要尽可能使每一个在病床上的病人都能与之进行视觉和听觉的交流。

由于祭坛或者祭祀空间位于正东方,大部分没有暖气的单层大厅都是自西向东纵向排列。

上部空间有的通过木医院为病人提供的宽敞的沐浴设施,还有直接连入地下循环水渠系统的新型马桶。

医院滨水而建,这有利于将地下室外的砖砌排水系统与自然流动的河水相连,从而达到清洁厕所的目的,其中,排水系统由人工操作的水阀进行控制。

马桶(每两个病床设有一个马桶)与病房位于同一水平面,高于自来水系统,在病房外设有一个1.50m宽的通风走廊。

医院的空气卫生质量也达到了较高的标准,通过增大空间高度,256个病人的人均空气量达到了86m3。

另外,还要强调的是,每一个病房都配有2个壁炉,通过持续燃烧可以改善房间空气,并起到取暖的作用。

巴洛克时代的变革:平面分隔由于多方面复杂的原因(三十年战争、新的瘟疫,如梅毒、伤寒、天花和又一次的鼠疫),文艺复兴时期欧洲医疗护理的繁荣在18世纪中断了,这使得约瑟夫・费登巴哈(Joseph Furttenbach,1591-1667)的理论构想也不得不终止,他本来计划重新恢复意大利十字大厅的体系,并根据不同的使用目的变化出不同的建筑形式。

后现代主义建筑提纲:1.后现代主义建筑的起源和发展2.后现代主义建筑的设计风格特征3.后现代主义建筑的意义和价值4.后现代主义建筑与环保的关系5.后现代主义建筑与公共空间的设计1. 后现代主义建筑的起源和发展后现代主义建筑是20世纪70年代后期起源于欧美的一种建筑设计风格,是对现代主义风格的一种反叛和挑战。

它具有强烈的后现代主义哲学思想和创新理念,重视建筑表现性和情感性,注重建筑与环境的融合,强调文化地域性和多元化。

后现代主义建筑是一种打破传统的探索,是建筑历史发展中的一个新的潮流。

在国际上兴起的同时,中国也开始了后现代主义建筑的尝试。

2. 后现代主义建筑的设计风格特征后现代主义建筑的设计风格具有以下特征:曲线、斜线、复杂的外部形态、多层次的空间形态、流线型形态、大胆的用色方案等。

这种风格设计充分体现了对建筑形式的探索和创新。

同时,这种风格在细节上也充分表达了建筑师的个人特点,每一个建筑作品都有其明显的风格特点。

3. 后现代主义建筑的意义和价值后现代主义建筑注重文化多元化,将建筑美学和文化元素有机融合;并赋予建筑更多的情感投射,使人们在空间中获得更平衡、更和谐的感受。

此外,后现代主义建筑也注重建筑与自然以及城市环境的融合,在某种程度上也解决了现代城市中建筑与环境分离的问题,一定程度上体现了对可持续发展的重视,这对于城市生态建设具有积极的推动作用。

4. 后现代主义建筑与环保的关系后现代主义建筑风格不局限于建筑自身,也充分考虑和自然的和谐发展。

绿色概念融入了建筑空间设计中,注重环境保护,实现可持续性发展。

例如,建筑材料的选择,建筑来水的回收利用、能源的使用等等,有助于减少资源浪费和减少环境污染。

5. 后现代主义建筑与公共空间的设计后现代主义建筑不仅仅注重外观的创新,也强调对于公共空间的设计。

设计师通过不同的空间布局和体验设计,实现了多功能的公共空间,同时也强化了社交性,促进了人们之间的互动和交流。

案例中的极具代表性的办公建筑、文化建筑等等都体现出了后现代主义建筑对于公共领域重视和注重。

细数那些由教会创建的百年医院澳门的眼科诊所和广州的伯驾医院是传教士最早在中国建立的医院。

1838年2月,以推动医学传教为宗旨的专门机构中华医学传道会(TheMedicalMissionarySocietyinChina)在广州成立,它导致一大批医学传教士涌人中国,这些传教士在他们可以立足的地方都首先建立起医院或诊所。

1842年南京条约签订以后,这类诊所和医院推广到香港和上海、福州、厦门、宁波等东南通商口岸。

1860年以后,随着《天津条约》、《北京条约》的签订,传教士获得到中国内地活动的许可,这类诊所和医院被推广到整个沿海、沿江和广大的中国内地。

1850年,中国至少有10处这样的场所,1889年有61所,1915年,达到330所。

1937年,在华英美教会医院共300所,小型诊所600处。

1949年,中国有教会医院340多所。

北京协和医院约翰·洛克菲勒是二十世纪初享誉世界的石油寡头。

这位美国富商不仅是一位生意人,还是一位虔诚的基督教徒。

在他发迹以后,他身边的一位高参建议他把更多的精力投入到慈善事业中。

老洛克菲勒最终决定投身到这项名利双收的事业中,他说:“我相信这是一个宗教人物,公平诚实地去赚你能赚到的钱,尽可能地攒住钱,然后尽可能地给出去”。

洛克菲勒基金会成立后,打算在中国扩展事业,建设一所大学。

洛克菲勒先后三次派出考察团来到中国,经过反复的讨论和权衡,他们将注意力锁定在了医学上,特别是公共卫生和医学教育及研究。

最终,洛克菲勒基金会决定在北京成立一个医学机构。

1915年,他们以20万美元的代价购得了教会性质的北京协和医学堂的资产,将所学校重新命名为北京协和医学院。

基金会还购得了老协和附近的豫亲王府的房产,并由美国设计师柯立芝(Charles A. Coolidge)在王府原建筑的基础上修建协和的校园。

1921年,协和医学院正式举行开学典礼。

协和医院则是协和医学院附属的一座医院,是目前我国最著名的医院之一,从某种意义上讲,协和已经成了中国医学界的代名词。

一、十九世纪社会与建筑2500 年前,希腊雅典卫城开始兴建一群神庙,奠定西方建筑最高典范。

到罗马时代,建筑类型发展为多样化,跨度高度增加,有些空间组织很复杂。

善于处理实用问题的罗马劳动人民,配合本土特有的砖、石、“水泥”、圆拱结构,把继承下来的希腊建筑艺术,发展成为帝国全境统一形式。

从4 世纪起,罗马帝国走向衰微,欧洲面临黑暗时代,基本以教堂为主题的建筑形式,在不同地区发生多样变化。

直到15世纪,人们的思想才从神权统治下解放出来,人文主义拾头。

对希腊、罗马文明的向往,引起古典建筑艺术再度称尊。

这时欧洲主要在意大利已露出资本主义萌芽,社会事业和经济发展,促使建筑类型更趋丰富。

以教堂和权贵府邸为主体古典建筑,只需稍加调整,仍然能在传统范畴内处理任何使用要求,并把许多建筑物作为文艺复兴名迹留传下来。

再过200 年,人们对古典建筑已感呆板单调,有些厌烦了,就不免走向偏锋,尝试曲线斜角,力图打破正规,演变为17 世纪的巴洛克Baroque 和18世纪的洛可可Rococo式。

到这时,古典建筑已被歪曲割裂得不像样子。

恰巧18世纪40年代,意大利开始发掘于公元79年因火山爆发而被埋没的那不勒斯港两座古城:庞贝Pompeii 与赫库兰尼姆Herculaneurn,使这地区由希腊籍移民经营的建筑雕刻绘画重见天日。

德国考古家温克尔曼Johann Joachim Winckelmann (1717-1768)于1758年到废墟考察,1764年发表关于两城遗迹报告书。

他的著作连同英国司徒尔德等James Stevart & Nicholas Revett 的《雅典古迹考》Antiquities of Athens,蜚声文艺界,给没落的古典建筑打一强心针,可谓振衰起敝,一时四方从风,“动思古之幽情”。

19 世纪西方诗人咏叹古典遗迹一对名句:“希腊光辉心向往,缅怀罗马壮观时”( To the glory that was Greece and the grandeur that was Rome ) ;其气概可与唐人李白寥寥八字:“西风残照,汉家陵阔”,同样“关千古登临之口”。

医院的起源与发展医院是以诊治病人、照护病人为主要目的的医疗机构,是通过医务人员的集体协作,备有一定数量的病床与设施,对特定人群或群众进行治病防病的场所.医院的形成和发展,经历了一个漫长的历史过程.它的发展变化是与社会经济、政治、文化发展变化紧密地联合着,特别是医学科学技术的发展对它具有决定性的意义。

医院形成与发展过程,大致可划分为三个阶段。

一、医院萌芽——古代医院时期这个时期从公元前七世纪奴隶社会晚期到18世纪末叶。

相应的医学发展时期为古代-—经验医学时期。

医院首先起源于社会抚恤组织的建立.我国周代已开始起步。

《管子·入国篇》记载:“入国四旬,五行九惠之教。

一曰老,二曰慈幼,三曰恤孤,四曰养疾,五曰合独,六曰问疾,七曰通穷,八曰挤困,九曰接绝”。

在这九件事中,特别是慈幼、恤孤、养疾和问疾都与保健工作有着密切关系;公元前七世纪时,管仲辅助齐桓公执政,在京都建立了残废院,收容残废人,供给食宿,给予治疗。

这是我国古代医院的雏形。

据湖北睡虎地出土之秦简中有关于疗坊的记载,表明秦代已开始有收容麻风病人的医院;《后汉书》载延熹五年(公元162年),皇甫规征陇右时,因为军队中发生流行病,死亡的占十之三、四,皇甫规便将传染病患者安置在临时指定的庵庐中,使之与健康的士卒隔离,并亲自巡视,给予医药。

一般认为它是在军队中设立隔离病院之始。

此后,有隋唐时代的收容麻风病人的“疠人坊”、唐宋时期有为病残而设的“病坊”、“养病坊"、“安济坊”等,元代军医院“安乐堂”……除了在民间或军队中设立一些医院外,历代封建王明都为自身设立医事组织为其服务,其中如东汉时期皇后宫中设“暴室"作为宫女养病场所.在国外,印度于公元前600年就有医院的雏形,收容贪病的人;公元4世纪在罗马有教会医院,属于修道院。

6世纪以后,西欧开始建立医院。

542年在法国里昴641年在巴黎建立医院。

医院当初兼做旅店,是患病的教徒、旅客和香客的医务所或避难所。

Urbanism and Architecture130惠民县教会医院历史研究概述马立群,李 晗(青岛理工大学建筑与城乡规划学院,山东青岛 266000)摘要:19世纪20年代末,西方文化的涌入使中国本土建筑风格受到冲击,在本有的建筑样式持续发展、演变之外,西式建筑样式也发展开来。

20世纪20年代后,东西方文化的交流与融合愈演愈烈,使中国近代建筑呈现出一种碰撞与交融、新潮与守旧的复杂状态。

于1919年成立的惠民县教会医院就是这个时代背景下的产物。

本文旨在介绍英国教会医院的历史渊源及惠民教会医院现状,并试图挖掘惠民教会医院的历史价值,以加深人们对教会医院的认知。

关键词:教会医院;历史;建筑[中图分类号]R-092 [文献标识码]A DOI :10.19892/ki.csjz.2021.13.27Overview of the Historical Research on Huimin County Missionary HospitalMa Liqun, Li Han(College of Architecture and Urban Planning, Qingdao University of Technology, Qingdao Shandong 266000, China)Abstract: The influx of western culture impacted the Chinese local architectural style in the late 1820s. In addition to the continuous development and evolution of the existing architectural style, western architectural style also developed. Since the 1920s, the exchanges and integration of eastern and western cultures have become more and more intense, making Chinese modern architecture present a complex state of collision and blending, new and conservative. Huimin County Missionary Hospital established in 1919 is the product of this era under such background. The purpose of this paper is to introduce the historical origin of Church hospitals in England and the current situation of Huimin Missionary Hospital, and to explore the historical value of Huimin Missionary Hospital, so as to deepen people ’s understanding on church hospitals.Key words: missionary hospital; history; architecture1教会医院的历史沿革1.1惠民县教会医院成立据惠民县志记载,1902年循道工会在山东武定(今惠民县)建立教堂,并在其周围开展医疗和布教活动;早期的医院就设在传教士居住地的厢房内,条件较差,当病人须住院时,则席地住下。

背景:中世纪和文艺复兴时期的医院受教堂的影响,早期欧洲医院的主要建筑形式以科学与宗教的结合为特征。

它起源于中世纪早期的修道院庇护所,逐步发展为避难所,为无家可归者、体弱多病者、残疾畸形者、孕妇、盲人、精神病患者、患病的旅人与朝圣者及其他需要帮助的人提供庇护场所。

尽管在初期就提供治疗,但是它的作用只局限于遵照克莱蒙法令(The Edict of Clermont ,1130)履行看护病人等职责。

诊疗与救治的分离使医院成了纯粹的护理机构,它也是有着双重作用的宗教组织。

这一时期,医院的建立者既包括那些正在形成的护理修会,也有国王和主教,后来地区政府和私人募捐者也加入其中。

这种环境也决定了中世纪医院的建筑形式以基督教的博爱为特征。

数百年间,无论从建筑所表达的精神含义,还是从建筑形态所起到的实用功能来看,医院都是病人大厅和教堂空间不可分割的统一体,因为祭坛存放着起治疗作用的圣人遗骨,所以,医院空间要尽可能使每一个在病床上的病人都能与之进行视觉和听觉的交流。

由于祭坛或者祭祀空间位于正东方,大部分没有暖气的单层大厅都是自西向东纵向排列。

上部空间有的通过木医院为病人提供的宽敞的沐浴设施,还有直接连入地下循环水渠系统的新型马桶。

医院滨水而建,这有利于将地下室外的砖砌排水系统与自然流动的河水相连,从而达到清洁厕所的目的,其中,排水系统由人工操作的水阀进行控制。

马桶(每两个病床设有一个马桶)与病房位于同一水平面,高于自来水系统,在病房外设有一个1.50m宽的通风走廊。

医院的空气卫生质量也达到了较高的标准,通过增大空间高度,256个病人的人均空气量达到了86m3。

另外,还要强调的是,每一个病房都配有2个壁炉,通过持续燃烧可以改善房间空气,并起到取暖的作用。

巴洛克时代的变革:平面分隔由于多方面复杂的原因(三十年战争、新的瘟疫,如梅毒、伤寒、天花和又一次的鼠疫),文艺复兴时期欧洲医疗护理的繁荣在18世纪中断了,这使得约瑟夫・费登巴哈(Joseph Furttenbach,1591-1667)的理论构想也不得不终止,他本来计划重新恢复意大利十字大厅的体系,并根据不同的使用目的变化出不同的建筑形式。

在德语地区,第一次根本性的创新是建于1787年-1789年的班贝格公共医院(Allgemeinen KrankenhausesBamberg),它是按照约翰・洛伦茨・芬克(JohannLorenz Finck,1744-1817)的设计建成的。

作为这家医院的创办者,弗兰茨・路德维希・冯・埃塔尔(FranzLudwig von Erthal,1730-1795)是公认的第一个推动医疗诊断进步的人,即(根据现象)能够区分可治愈的病人和长期慢性病人。

他将这种分类应用到住院方式中去,使得医院不会因为慢性病人的数量而影响到治疗的人数。

除了这种完全新型的住院方式,这家拥有120多个床位的医院还有另外两方面创新。

第一个创新是,摆脱了中世纪时期的病人大厅,而以走廊的形式将医院的主体和外延部分分隔成小块空间。

另一个创新是,在每两间病房中间设置一个狭长的通道,布置一个卫生间。

这种卫生间紧邻外墙,如同前文所述的米兰的医院,病人既可以从房间直接进入卫生间进行清洗,又可以通过公共走廊进入。

尽管这家医院被视为范例,但就其平面布局而言,除了外科手术室外,也没有为其他的医学处理提供房间。

巴黎委员会的建议:单元式(Pavillons)医院1800年前夕,专制时代行将结束,经济和社会政治的错综局势引起了医院变革,医院建筑本身也同前文提到的班贝克医院相去甚远。

1760年前后,巴黎的主宫医院(H檛el-Dieu)暴露出了这类仅凭扩大面积建成大医院的缺陷,大房间内缺少卫生技术设施,却不得不超负荷接收2 500名病人。

这个城市的其他医院也都出现了缺少护理人员却超员接收病人的情况。

鉴于较高的发病率和死亡率,出于维护本国国民健康的考虑,路德维希十六(Ludwig XVI.)采取了具有革命性影响的行动计划。

1777年,他委任了第一个科学院专家委员会分析巴黎病人的情况,找出对患者医护不足的原因,为建立新的卫生机构提出意见。

作为报告的成果,委员会对主宫医院制定了新的规章细则,包括义务公开账目、为老弱者和寄宿者在指定的教会区内设立特殊的区域等。

这一时期,为医院发展开创新时代的事件,还包括出版了完善医院通风和医院建筑的基本备忘录。

它由一些很有影响力的人物创作,如医生雨格斯・马雷3b43a、3b 位于锡耶纳的圣玛丽亚德拉斯卡拉医院(Ospedale S. Maria dellaScala),随着人们的卫生意识逐渐增加,人们在河边建立更大的医院,为供给和清洁提供水源。

4 班贝格公共医院(Allgemeinen Krankenhauses Bamberg,1787-1789),由约翰・洛伦茨・芬克( J. L. Finck)设计。

在德国,这个建筑被认为是18世纪医院建筑中第一个根本的创新。

最重要的创新包括将医院的平面和开发系统分隔成小块空间,这是第一次在公共医院中运用走廊的形式。

在每两间病房中间设置一个狭长的通道,布置一个卫生间。

3a(Hugues Maret,1726-1786),路德维希十六委任的第二个科学院委员会也参与了编制,委员包括医生和其他科学家,值得注意的是,并没有建筑师参与。

该委员会负责检验1777年的医院现状报告以及制定主宫医院的方案设计。

磋商持续了将近两年,重点放在如何建立一座拥有1 200个床位的国立区域医院,而且——对此明显所有人都达成一致——通风必须做到最佳。

委员会委派的库仑(Coulomb)和特侬(Tenon)在英国调研期间收集到的信息促成了这种共识。

位于普利茅斯的海军医院就是这样的一个范例,它是单体建筑,由亚历山大・拉夫黑德(Alexander Rouchead)设计,建于1758年。

另外一个要求是,按照病人的病症对他们进行区分,促进医学分类。

最后,用新的建筑来创造一个有助于治疗的环境。

据此得出以下决定原则:・平面图结构的标准化;・在满足最佳通风条件的基础上扩大建筑容量(优先通风);・明确功能分区并严格据此进行房间布局。

1788年,委员会发布的报告中就提出了一个试验性项目,该项目是按照伯纳德・波耶(Bernard Poyet,1742-1824)的设计建造而成,每7个两层的单元式建筑按梳子状对称地排成一行,中间加建带屋顶的开放式走廊围合成一个开敞的院落。

在院落的外围,南侧为门诊、药房和管理用房,北侧为教堂、停尸房和解剖室。

两侧的用房区分为男性和女性空间,并在最北侧的单元合并为手术室。

在此之前,医院建筑还没有将对功能的追求付诸实践,这个设计所体现出的功能结构清晰地反映出追随功能的愿望,虽然医院的病床容量减小了,医疗功能却更突出了。

特别是这个建筑系统还为医学及其他科学的发展可能带来的新的功能要求“留有余地”,确实取得了革命性的突破。

这些乌托邦式的设计产生在医院建筑革新的初期,主要是为过于陈旧的主宫医院设计一个替代建筑,为改革进一步奠定了基础。

它们也已经表现出了两种向功能看齐的建筑体系:・以一览无余的核心空间作为内部管理监护的中央建筑体系;・参照战争期间由多个营帐拼合构成的野战医院建立的单元式建筑体系。

两种系统都具有严格的理性思维方式。

两者都具有基本结构的标准性和护理区域比例的同质性。

中央建筑起源于十字大厅,因此法国医院建筑尤其表现出该类型的延续性。

例如,波耶和克科(Coqueau)在1786年设计了具有5 180个床位的主宫医院。

这是一个中央直径为272m的辐射型建筑,它的形状像一个具有16根辐条的车轮,如果它真有可能实现的话,其最终的形式将无法再进行功能调整。

这种一览无余的大型建筑形式以护理人员的等级结构为基础:通过建筑形式实现对护理人员和病人的行为进行监管,这样有助于提高医院的卫生条件,进而促进治疗。

弹性的分散的单元式系统代表了与上述相反的民主化的形式。

它不主张建立等级,不设立中心:医护人员被指派到相对较小的、自给自足的区域。

最终,科学院委员会决定采纳历史相对较短的单元式体系,这体现出国家对医院的看法发生了根本性的转变。

这个建筑体系显示出了对民主的追求,因为它可以广泛地满足自由、平等和博爱的革命要求。

在德国,对单元式体系的采用引起了很大争议。

但是,此前一层营房式医院(简易房屋)的使用积累了持久的正面效应:新鲜空气的持续流通,有着显著的康复效果,死亡率远远低于其他医院。

其中,弗洛伦斯・南56785 冯・M.P.戈蒂耶设计的巴黎拉里布瓦西耶医院(H™pital Lariboisi•rein Paris von M. P. Gautier,1846-1854),该医院为3层建筑,采用单元式系统,中间用玻璃走廊连接,成为医院建筑师的圣地。

在适应了新的医学要求之后,目前它又重新发挥其作用。

6 莫尔公共医院(Mower General Hospital,1862),拥有2 867个床位,人们使用一层的野战医院中所积累的正面影响更为持久。

通过新鲜空气的持续流通,出现了显著的康复效果,死亡率远远低于其他医院。

7 按照单元式体系建立的柏林弗里德里希哈因医院(Berliner Krankenhausam Friedrichshain,1868-1874)8 汉堡的埃彭多夫医院(Krankenhaus Hamburg-Eppendorf,1884-1889)是分散规划的范例。

丁格尔(Florence Nightingale,1820-1900)也对单元式体系发挥的重要作用做出了肯定,她在战场前线简易房屋里进行医疗护理的成功案例,对当地医生的基本观念形成了影响。

因此,单元式体系稍微晚些就进入了德国。

主要应用于教学医院的廊式系统与主要应用于军用医院和传染病医院的单元式系统相互平行发展。

第一次参照军营理念大规模建造的医院建筑是柏林的弗里德里希哈因医院(Krankenhaus Am Friedrichshain,1868-1874)。

它也是第一家由私人捐赠建立的城市医院。

建筑群具有营房合理却不坚固的特点,但在建筑细节上品位较高,柏林建筑师马丁・格罗皮乌斯(Martin Gropius)和黑诺・施密登(Heino Schmieden)没有采用任何形式的棚式屋顶。

同时代北美的医院建筑则朝着复杂、高层的方向发展,首先,考虑在建筑内部缩短流线长度,其次才考虑节省土地面积。

而在德国,汉堡权威医生海因里希・库什曼(Heinrich Curschmann,1846-1889)于1884年-1889年间在当地建立了埃彭多夫医院(KrankenhausesEppendorf),受到他的影响,德国仍延续分散布局,这种布局方法暴露出了糟糕的系统性以及拓展空间的匮乏等弊病。