《史记选读》翻译复习

- 格式:doc

- 大小:56.00 KB

- 文档页数:6

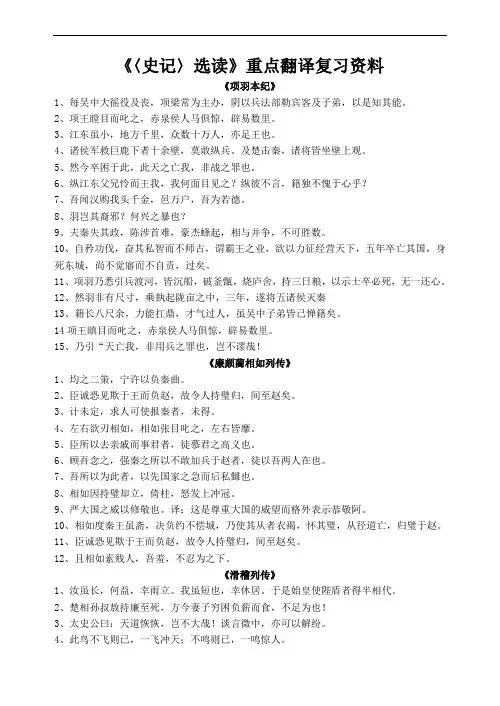

《〈史记〉选读》重点翻译复习资料《项羽本纪》1、每吴中大徭役及丧,项梁常为主办,阴以兵法部勒宾客及子弟,以是知其能。

2、项王瞠目而叱之,赤泉侯人马俱惊,辟易数里。

3、江东虽小,地方千里,众数十万人,亦足王也。

4、诸侯军救巨鹿下者十余壁,莫敢纵兵。

及楚击秦,诸将皆坐壁上观。

5、然今卒困于此,此天之亡我,非战之罪也。

6、纵江东父兄怜而王我,我何面目见之?纵彼不言,籍独不愧于心乎?7、吾闻汉购我头千金,邑万户,吾为若德。

8、羽岂其裔邪?何兴之暴也?9、夫秦失其政,陈涉首难,豪杰蜂起,相与并争,不可胜数。

10、自矜功伐,奋其私智而不师古,谓霸王之业,欲以力征经营天下,五年卒亡其国,身死东城,尚不觉寤而不自责,过矣。

11、项羽乃悉引兵渡河,皆沉船,破釜甑,烧庐舍,持三日粮,以示士卒必死,无一还心。

12、然羽非有尺寸,乘埶起陇亩之中,三年,遂将五诸侯灭秦13、籍长八尺余,力能扛鼎,才气过人,虽吴中子弟皆已惮籍矣。

14项王瞋目而叱之,赤泉侯人马俱惊,辟易数里。

15、乃引“天亡我,非用兵之罪也,岂不谬哉!《廉颇蔺相如列传》1、均之二策,宁许以负秦曲。

2、臣诚恐见欺于王而负赵,故令人持璧归,间至赵矣。

3、计未定,求人可使报秦者,未得。

4、左右欲刃相如,相如张目叱之,左右皆靡。

5、臣所以去亲戚而事君者,徒慕君之高义也。

6、顾吾念之,强秦之所以不敢加兵于赵者,徒以吾两人在也。

7、吾所以为此者,以先国家之急而后私雠也。

8、相如因持璧却立,倚柱,怒发上冲冠。

9、严大国之威以修敬也。

译:这是尊重大国的威望而格外表示恭敬阿。

10、相如度秦王虽斋,决负约不偿城,乃使其从者衣褐,怀其璧,从径道亡,归璧于赵。

11、臣诚恐见欺于王而负赵,故令人持璧归,间至赵矣。

12、且相如素贱人,吾羞,不忍为之下。

《滑稽列传》1、汝虽长,何益,幸雨立。

我虽短也,幸休居。

于是始皇使陛盾者得半相代。

2、楚相孙叔敖持廉至死,方今妻子穷困负薪而食,不足为也!3、太史公曰:天道恢恢,岂不大哉!谈言微中,亦可以解纷。

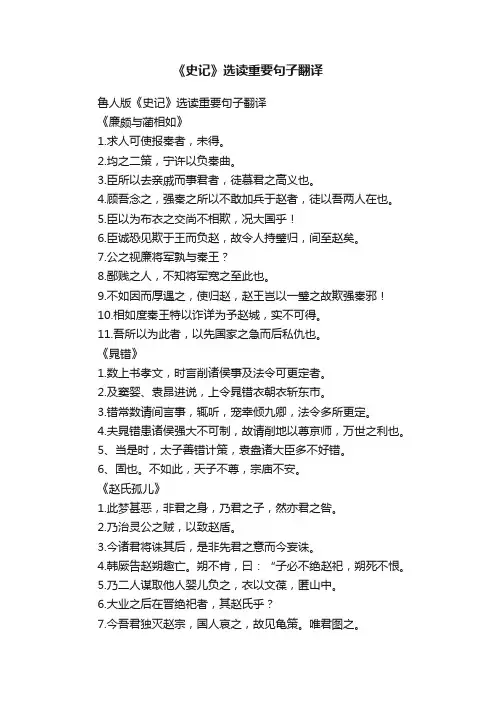

《史记》选读重要句子翻译鲁人版《史记》选读重要句子翻译《廉颇与蔺相如》1.求人可使报秦者,未得。

2.均之二策,宁许以负秦曲。

3.臣所以去亲戚而事君者,徒慕君之高义也。

4.顾吾念之,强秦之所以不敢加兵于赵者,徒以吾两人在也。

5.臣以为布衣之交尚不相欺,况大国乎!6.臣诚恐见欺于王而负赵,故令人持璧归,间至赵矣。

7.公之视廉将军孰与秦王?8.鄙贱之人,不知将军宽之至此也。

9.不如因而厚遇之,使归赵,赵王岂以一璧之故欺强秦邪!10.相如度秦王特以诈详为予赵城,实不可得。

11.吾所以为此者,以先国家之急而后私仇也。

《晁错》1.数上书孝文,时言削诸侯事及法令可更定者。

2.及窦婴、袁昂进说,上令晁错衣朝衣斩东市。

3.错常数请间言事,辄听,宠幸倾九卿,法令多所更定。

4.夫晁错患诸侯强大不可制,故请削地以尊京师,万世之利也。

5、当是时,太子善错计策,袁盎诸大臣多不好错。

6、固也。

不如此,天子不尊,宗庙不安。

《赵氏孤儿》1.此梦甚恶,非君之身,乃君之子,然亦君之咎。

2.乃治灵公之贼,以致赵盾。

3.今诸君将诛其后,是非先君之意而今妄诛。

4.韩厥告赵朔趣亡。

朔不肯,曰:“子必不绝赵祀,朔死不恨。

5.乃二人谋取他人婴儿负之,衣以文葆,匿山中。

6.大业之后在晋绝祀者,其赵氏乎?7.今吾君独灭赵宗,国人哀之,故见龟策。

唯君图之。

8.微君之疾,群臣固且请立赵后。

9.赵武服齐衰三年,为之祭邑,春秋祠之,世世勿绝。

10.景公因韩厥之众以胁诸将而见赵孤。

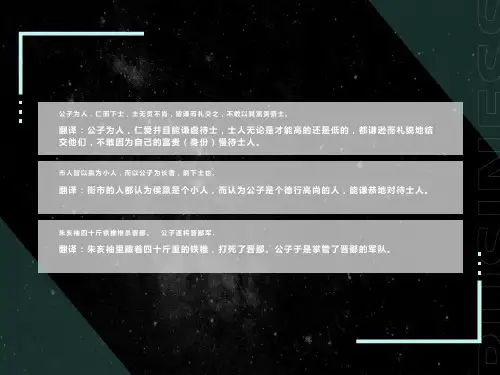

《信陵君窃符救赵》1、公子为人仁而下士,士无贤不肖皆谦而礼交之,不敢以其富贵骄士。

2、臣修身洁行数十年,终不以监门困故而受公子财。

3、侯生摄弊衣冠,直上载公子上坐,不让,欲以观公子。

4、侯生又谓公子曰:"臣有客在市屠中,原枉车骑过之。

"5、至家,公子引侯生坐上坐,遍赞宾客,宾客皆惊。

6、嬴乃夷门抱关者也,而公子亲枉车骑自迎嬴,于众人广坐之中,不宜有所过,今公子故过之。

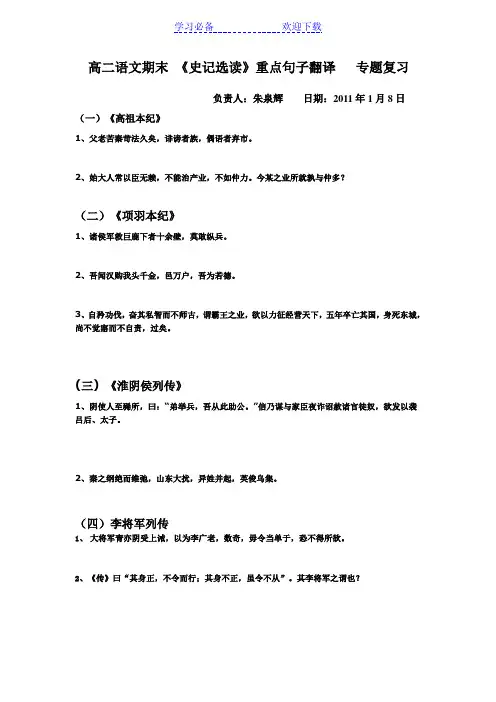

高二语文期末《史记选读》重点句子翻译专题复习负责人:朱泉辉日期:2011年1月8日(一)《高祖本纪》1、父老苦秦苛法久矣,诽谤者族,偶语者弃市。

2、始大人常以臣无赖,不能治产业,不如仲力。

今某之业所就孰与仲多?(二)《项羽本纪》1、诸侯军救巨鹿下者十余壁,莫敢纵兵。

2、吾闻汉购我头千金,邑万户,吾为若德。

3、自矜功伐,奋其私智而不师古,谓霸王之业,欲以力征经营天下,五年卒亡其国,身死东城,尚不觉寤而不自责,过矣。

(三) 《淮阴侯列传》1、阴使人至豨所,曰:“弟举兵,吾从此助公。

”信乃谋与家臣夜诈诏赦诸官徒奴,欲发以袭吕后、太子。

2、秦之纲绝而维弛,山东大扰,异姓并起,英俊乌集。

(四)李将军列传1、大将军青亦阴受上诫,以为李广老,数奇,毋令当单于,恐不得所欲。

2、《传》曰“其身正,不令而行;其身不正,虽令不从”。

其李将军之谓也?(五)《管仲列传》1、吾幽囚受辱,鲍叔不以我为无耻,知我不羞小节而耻功名不显于天下也。

2、将顺其美,匡救其恶,故上下能相亲也,岂管仲之谓乎?(六)《屈原列传》1、屈平疾王听之不聪也,谗谄之蔽明也,邪曲之害公也,方正之不容也,故忧愁幽思而作《离骚》。

2、其文约,其辞微,其志洁,其行廉,其称文小而其指极大,举类迩而见义远。

(七)《魏公子列传》1、嬴乃夷门抱关者也,而公子亲枉车骑,自迎嬴于众人广坐之中,不宜有所过,今公子故过之。

2、今有难,无他端而欲赴秦军,譬若以肉投馁虎,何功之有哉?(八)《刺客列传》1、樊将军以穷困来归丹,丹不忍以己之私而伤长者之意。

愿足下更虑之!2、轲自知事不就,倚柱而笑,箕踞以骂曰,事所以不成者,以欲生劫之,必得约契以报太子也。

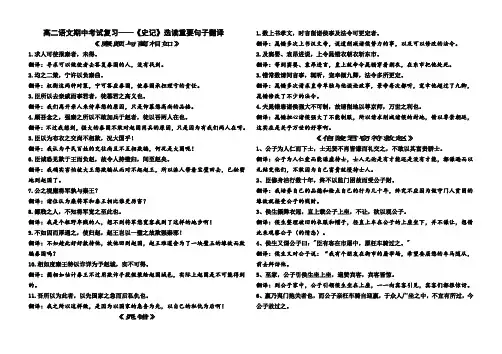

高二语文期中考试复习——《史记》选读重要句子翻译《廉颇与蔺相如》1.求人可使报秦者,未得。

翻译:寻求可以做使者去答复秦国的人,没有找到。

2.均之二策,宁许以负秦曲。

翻译:权衡这两种对策,宁可答应秦国,使秦国承担理亏的责任。

3.臣所以去亲戚而事君者,徒慕君之高义也。

翻译:我们离开亲人来侍奉您的原因,只是仰慕您高尚的品格。

4.顾吾念之,强秦之所以不敢加兵于赵者,徒以吾两人在也。

翻译:不过我想到,强大的秦国不敢对赵国用兵的原因,只是因为有我们两人在呀。

5.臣以为布衣之交尚不相欺,况大国乎!翻译:我认为平民百姓的交往尚且不互相欺骗,何况是大国呢!6.臣诚恐见欺于王而负赵,故令人持璧归,间至赵矣。

翻译:我确实害怕被大王您欺骗从而对不起赵王,所以派人带着宝璧回去,已秘密地到赵国了。

7.公之视廉将军孰与秦王?翻译:诸位认为廉将军和秦王相比谁更厉害?8.鄙贱之人,不知将军宽之至此也。

翻译:我是个粗野卑贱的人,想不到将军您宽容我到了这样的地步啊!9.不如因而厚遇之,使归赵,赵王岂以一璧之故欺强秦邪!翻译:不如趁此好好款待他,放他回到赵国,赵王难道会为了一块璧玉的缘故而欺骗秦国吗?10.相如度秦王特以诈详为予赵城,实不可得。

翻译:蔺相如估计秦王不过用欺诈手段假装给赵国城邑,实际上赵国是不可能得到的。

11.吾所以为此者,以先国家之急而后私仇也。

翻译:我之所以这样做,是因为以国家的急务为先,以自己的私仇为后啊!《晁错》1.数上书孝文,时言削诸侯事及法令可更定者。

翻译:晁错多次上书汉文帝,说道削减诸侯势力的事,以及可以修改的法令。

2.及窦婴、袁昂进说,上令晁错衣朝衣斩东市。

翻译:等到窦婴、袁昂进言,皇上就命令晁错穿着朝衣,在东市把他处死。

3.错常数请间言事,辄听,宠幸倾九卿,法令多所更定。

翻译:晁错多次请求皇帝单独与他谈论政事,景帝每次都听,宠幸他超过了九卿,晁错修改了不少的法令。

4.夫晁错患诸侯强大不可制,故请削地以尊京师,万世之利也。

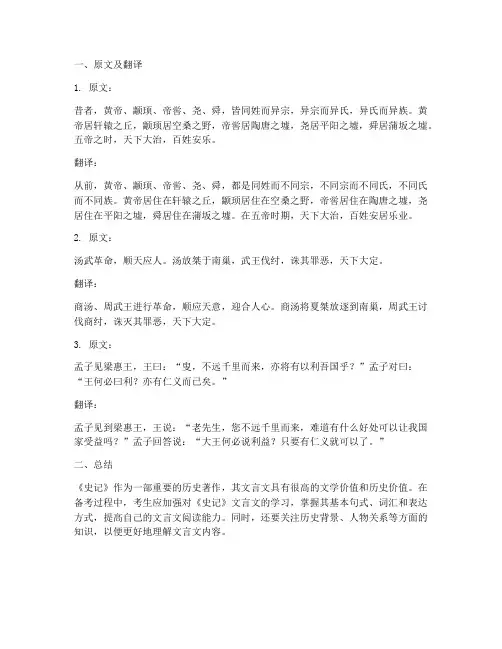

一、原文及翻译

1. 原文:

昔者,黄帝、颛顼、帝喾、尧、舜,皆同姓而异宗,异宗而异氏,异氏而异族。

黄帝居轩辕之丘,颛顼居空桑之野,帝喾居陶唐之墟,尧居平阳之墟,舜居蒲坂之墟。

五帝之时,天下大治,百姓安乐。

翻译:

从前,黄帝、颛顼、帝喾、尧、舜,都是同姓而不同宗,不同宗而不同氏,不同氏而不同族。

黄帝居住在轩辕之丘,颛顼居住在空桑之野,帝喾居住在陶唐之墟,尧居住在平阳之墟,舜居住在蒲坂之墟。

在五帝时期,天下大治,百姓安居乐业。

2. 原文:

汤武革命,顺天应人。

汤放桀于南巢,武王伐纣,诛其罪恶,天下大定。

翻译:

商汤、周武王进行革命,顺应天意,迎合人心。

商汤将夏桀放逐到南巢,周武王讨伐商纣,诛灭其罪恶,天下大定。

3. 原文:

孟子见梁惠王,王曰:“叟,不远千里而来,亦将有以利吾国乎?”孟子对曰:“王何必曰利?亦有仁义而已矣。

”

翻译:

孟子见到梁惠王,王说:“老先生,您不远千里而来,难道有什么好处可以让我国家受益吗?”孟子回答说:“大王何必说利益?只要有仁义就可以了。

”

二、总结

《史记》作为一部重要的历史著作,其文言文具有很高的文学价值和历史价值。

在备考过程中,考生应加强对《史记》文言文的学习,掌握其基本句式、词汇和表达方式,提高自己的文言文阅读能力。

同时,还要关注历史背景、人物关系等方面的知识,以便更好地理解文言文内容。

史记选读翻译讲义《史记》选读句子翻译讲义1.上明三王之道,下辨人事之纪,别嫌疑,明是非,定犹豫,善善恶恶,贤贤贱不肖,生死存亡国,继在风流,补敝起废,王道之大者也。

(p.6)2.博闻强志,明于治乱,娴于辞令。

(p。

70)3.屈平疾王听之不聪也,谗谄之蔽明也,邪曲之连累公也,方正之不容也,故忧伤幽思而作《距骚》。

4.屈平正道左转,竭忠尽智以事其君,谗人间之,堪称愁矣。

信而见疑,忠而被谤,能够父者乎;5.明道德之广崇,治乱之条贯,靡不毕见。

6.其文约,其言微,其志洁,其行弼,其表示文小而其指很大,举类迩而见义远。

7.自疏濯淖污泥之中,蝉蜕于浊秽,以浮游尘埃之外,不获世之滋垢,嚼然泥而不滓者也。

8.如楚,又因厚币用事者臣靳尚,而设存在主义于怀王之宠姬郑袖.9.人君无愚智贤不肖,莫不欲求忠以自为,举贤以自佐,然亡国破家相随属,而圣君治国累世而不见踪影者,其所谓忠者不孝,而所谓贤者不贤也.10.兵挫地削,亡其六郡,身客死于秦,为天下笑.此不知人之祸也.11.何故怀瑜挥瑾,而自令见到韩利?12.宁赴常流而葬乎江鱼腹中耳,又安能以皓皓之白而蒙世俗之温蠖乎!13.屈原既死去之后,楚存有宋玉、唐勒、景差之徒者,皆好辞而以诗赋著称;然皆祖屈原之淡然言令,终莫敢直谏.114.管仲既用,任政于齐,齐桓公以霸,九合诸侯,一匡天下,管仲之谋也.(p.68)15.吾尝三仕三见逐于君,鲍叔不以我为不肖,知我不遭时也.16.公子纠大败,召忽死去之,吾幽囚受辱,鲍叔不以我为卑鄙,言我不怨小节而耻功名不诸篇天下也.17.管仲既任政相齐,以区区之齐在海滨,通货尟,富国强兵,与俗同褒贬.18.仓廪实而知礼节,衣食足而知荣辱,上服度则六亲固.19.其为官也,仁义因祸而为福,转败而为功.20.岂以为周道衰微,桓公既贤,而不勉之至王,乃称霸哉?21.高祖为亭长,素易诸吏,实乃绐为谒曰“贺钱万”。

(p.42)22.高祖因狎侮诸客,遂坐上坐,无所诎。

《〈史记〉选读》重点翻译复习资料《项羽本纪》1、每吴中大徭役及丧,项梁常为主办,阴以兵法部勒宾客及子弟,以是知其能。

译:每当吴中有大工程和丧事,项梁常替他们主办,暗中用兵法组织部署宾客和子弟,借此了解他们各人的才能。

2、项王瞠目而叱之,赤泉侯人马俱惊,辟易数里。

译:项王睁大眼睛大声责骂他,赤泉侯连人带马都受惊吓,退避好几里。

3、江东虽小,地方千里,众数十万人,亦足王也。

译:江东虽小,地方纵横千里,民众数十万人,也足以称王。

4、诸侯军救巨鹿下者十余壁,莫敢纵兵。

及楚击秦,诸将皆坐壁上观。

译:巨鹿城下,前来援救巨鹿的诸侯有许多座营垒,没有哪一个敢放兵出战。

等到楚军攻打秦军时,诸军将领都在壁垒上观战5、然今卒困于此,此天之亡我,非战之罪也。

译:然而今天终于被困在这里,这是上天要灭亡我,不是用兵的过错啊。

6、纵江东父兄怜而王我,我何面目见之?纵彼不言,籍独不愧于心乎?译:纵使江东父老怜爱我使我称王,我有什么脸面去见他们?纵然他们不说什么,我项籍难道心中没有愧吗?7、吾闻汉购我头千金,邑万户,吾为若德。

译:我听说汉王用千斤黄金、万户封邑来悬赏我的人头,我把这份好处给你。

8、羽岂其裔邪?何兴之暴也?译:项羽莫非是舜的后裔吗?不然为什么他兴盛得这么快呢?9、夫秦失其政,陈涉首难,豪杰蜂起,相与并争,不可胜数。

译:秦朝实行暴政,陈涉首先发难,豪杰蜂拥而起,相互争夺,多到难以数得清。

10、自矜功伐,奋其私智而不师古,谓霸王之业,欲以力征经营天下,五年卒亡其国,身死东城,尚不觉寤而不自责,过矣。

译:自己夸耀功劳,施展自己的聪明,独断专行而不师法古人,认为霸王的功业,可以用武力征服来达到治理天下的目的,结果五年就亡掉了自己的国家,身死在东城,尚且不觉悟也不责备自己,实在是大错。

11、项羽乃悉引兵渡河,皆沉船,破釜甑,烧庐舍,持三日粮,以示士卒必死,无一还心。

项羽就统率全军渡过漳河,都沉掉所有船只,砸破饭锅用具,烧掉营垒,携带三天的干粮,借此向士卒表示决一死战,不让一人有畏缩后退之心。

原文:太史公曰:吾闻之,天有十日,人有十手,十足,此言其多也。

今吾闻颜渊死,则喜,何也?颜渊者,鲁之贤人,颜回也。

颜回死,孔子哭之,曰:“天丧予!天丧予!”自是之后,孔子之泪无时而不下,自叹曰:“颜回之死,吾道丧矣!”夫颜回之死,盖天也。

太史公说:我听说,天有十个太阳,人有十个手指,十个脚趾,这是说它们很多。

现在,我听说颜渊死了,却很高兴,这是为什么?颜渊是鲁国的贤人,名叫颜回。

颜回死了,孔子为他哭泣,说:“天啊,你抛弃了我!天啊,你抛弃了我!”从那时起,孔子的眼泪就没有断过,他自己感叹道:“颜回的死,我的道德观念丧失了!”颜回的死,大概就是天意吧。

翻译整理:太史公司马迁说:我听说,天上有十个太阳,人各有十个手指和十个脚趾,这是在说它们很多。

如今我听说颜渊去世了,我反而感到高兴,这是为什么?颜渊,鲁国人,名叫颜回。

颜回去世后,孔子为他痛哭,说:“天啊,你抛弃了我!天啊,你抛弃了我!”从那时起,孔子的眼泪就没有断过,他自己感叹道:“颜回的死,我的道德观念丧失了!”颜回的去世,大概是天意吧。

这段文字通过颜回之死,表达了孔子对道德的执着追求。

颜回作为孔子的得意门生,其去世对孔子来说无疑是一个巨大的打击。

然而,在司马迁的笔下,颜回之死却成了天意,反映了孔子对天命的认识。

这段文字既展示了孔子对道德的执着,也体现了司马迁对历史的深刻思考。

在这段文字中,我们可以看到司马迁运用了丰富的修辞手法,如排比、对仗等,使文章更具表现力。

同时,他还巧妙地运用了对比手法,将天有十日、人有十手十足与颜回之死进行对比,突出了颜回在孔子心中的地位。

总之,这段文字通过颜回之死,展示了孔子对道德的执着追求,以及司马迁对历史的深刻思考。

它不仅让我们了解到古代圣贤的思想境界,也为我们揭示了人生哲理。

在当今社会,这段文字仍具有很高的借鉴价值。

《史记选读》重点篇目重要句子翻译屈原列传1.怀王使屈原造为宪令,屈平属草稿未定。

上官大夫见而欲夺之,屈平不与。

怀王让屈原制定国家法令,屈原起草(写作)法令尚未定稿,上官大夫见了就想改动它,屈原不同意。

2.齐与楚从亲,惠王患之,乃令张仪详去秦,厚币委质事楚。

齐国和楚国结成合纵联盟互相亲善。

秦惠王对此担忧,就派张仪假装离开秦国,拿着丰厚的礼物送给楚国作为信物,表示愿意侍奉楚王3.博闻强识,明于治乱,娴于辞令。

见闻广博,记忆力强,明晓国家治乱的道理,擅长应对。

4.人君无愚智贤不肖,莫不欲求忠以自为,举贤以自佐,然亡国破家相随属,而圣君治国累世而不见者,其所谓忠者不忠,而所谓贤者不贤也。

国君无论愚昧还是智慧,贤能还是没有才能,没有谁不想寻求忠臣来辅佐自己,举荐贤人来辅佐自己,但是亡国破家总是一个连着一个,而圣明的君主太平的国家却多少代也不出现,这是因为国君所任用的忠臣并不是真正的忠臣,所任用的贤臣并不是真正的贤臣。

李将军列传1.匈奴大入萧关,而广以良家子从军击胡,用善骑射,杀首虏多,为汉中郎。

匈奴人大举入侵萧关,李广凭良家子弟的身份参军抗击匈奴,因为他善于骑射,斩杀敌人首级很多,被任为汉中郎。

2.吏当广所失亡多,为虏所生得,当斩,赎为庶人。

执法官判决李广损失伤亡太多,他自己又被匈奴人活捉,应当斩首,李广纳金赎罪,免去斩刑,降为平民。

管仲列传1.管仲既用,任政于齐,齐桓公以霸,九合诸侯,一匡天下,管仲智谋也。

管仲被任用后,在齐国施政,齐桓公因他的辅佐而称霸,多次召集诸侯会盟,完全控制了(匡正)天下,这是管仲的谋划。

2.吾尝三仕三见逐于君,鲍叔不以我为不肖,知我不遭时也。

我曾经多次做官却总是被国君贬斥,他鲍叔不认为我没有才能,知道我没有遇到好时机。

项羽本纪1.江东虽小,地方千里,众数十万人,亦足王也。

愿大王急渡。

江东虽小,土地方圆千里,民众数十万人,也足以称王。

希望大王赶快渡河。

2.吾闻汉购我头千金,邑万户,吾为若德。

史记选读》常见翻译《太史公自序》1.通礼义之旨,至于君不君,臣不臣,父不父,子不子。

夫君不君则犯,臣不臣则诛,父不父则无道,子不子则不孝。

此四行者,天下之大过也。

如不明了礼义的要旨,就会弄到君不象君,臣不象臣,父不象父,子不象子的地步。

君不象君,就会被臣下干犯,臣不象臣就会被诛杀,父不象父就会昏聩无道,子不象子就会忤逆不孝。

这四种恶行,是天下最大的罪过。

2.太史而弗论载,废天下之史文,余甚惧焉,汝其念哉!我作为太史都未能予以论评载录,断绝了天下的修史传统,对此我甚感惶恐,你可要记在心上啊!3.王道缺,礼乐衰,孔子修旧起废,论《诗》《书》,则学者至今则之周幽王、厉王以后,王道衰败,礼乐衰颓,孔子研究整理旧有的典籍,修复振兴被废弃破坏的礼乐,论述《诗经》、《书经》,写作《春秋》,学者至今以之为准则。

4.善善恶恶,贤贤贱不肖,存亡国,继绝世,补敝起废,王道之大者也。

褒善怨恶,尊重贤能,贱视不肖,使灭亡的国家存在下去,断绝了的世系继续下去,补救衰敝之事,振兴废弛之业,这是最大的王道。

5.余所谓述故事,整齐其世传,非所谓作也,而君比之于《春秋》,谬矣。

我所说的缀述旧事,整理有关人物的家世传记,并非所谓著作呀,而您拿它与《春秋》相比,那就错了。

6.皆意有所郁结,不得通其道也,故述往事,思来者。

这些人都是心中聚集郁闷忧愁,理想主张不得实现,因而追述往事,使来者思考。

《高祖本纪》1.高祖常繇咸阳,纵观,观秦皇帝,喟然太息曰:“嗟乎,大丈夫当如此也!”高祖曾经到咸阳去服徭役,有一次秦始皇出巡,充许人们随意观看,他看到了秦始皇,长叹一声说:“唉,大丈夫就应该象这样!” 2.公始常欲奇此女,沛令善公,求之不与,何自妄许与刘季?你起初总是想让这个女儿出人头地,把他许配给个贵人。

沛县县令跟你要好,想娶这个女儿你不同意,今天你为什么随随便便地就把她许给刘季了呢?3.又与秦军战于蓝田南,益张疑兵旗帜,诸所过毋得掠卤,秦人憙,秦军解,因大破之。

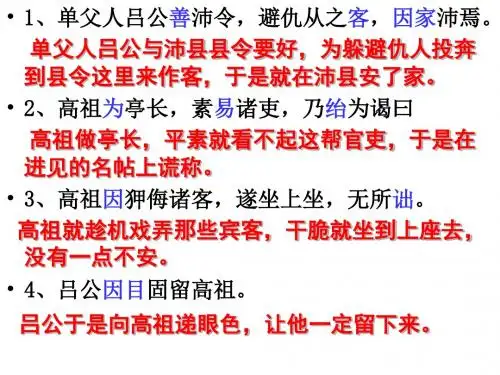

《<史记>选读》翻译练习教师版一、《高祖本纪》1、高祖每酤留饮,酒雠数倍。

及见怪,岁竟,此两家常折券弃责。

【译】高祖每次买酒畅饮,酒店里卖出的酒是平日的几倍。

等到别人见到那种怪现象,年终的时候,这两家酒店常常毁掉欠据,免除债务。

2、单父人吕公善沛令,避仇从之客,因家沛焉。

【译】单父人吕公与沛县县令交好,因躲避仇人到县令家作客,于是在沛县安家。

3、高祖为亭长,素易诸吏,乃绐为谒曰“贺钱万”,实不持一钱。

【译】高祖做亭长,平素就看不起这帮官吏,于是在进见的名帖上诈称“贺钱一万”,实际上他一个钱也没带。

4、父老苦秦苛法久矣,诽谤者族,偶语者弃市。

吾与诸侯约,先入关者王之,吾当王关中。

【译】父老们苦于秦朝的苛虐法令已经很久了,批评朝政得失的要灭族,相聚谈话的要处以死刑。

(当时)我与诸侯约定,先进入关中的人称王,(现在情况这样)我应当在关中称王。

5、与父老约,法三章耳:杀人者死,伤人及盗抵罪。

余悉除去秦法。

诸吏人皆案堵如故。

【译】与关中父老约法三章:杀人者抵命,伤人者还有偷盗者依法处置。

我尽除秦国苛法。

所有官吏和百姓都象往常一样,安居乐业。

6、高祖奉玉卮,起为太上皇寿,曰:“始大人常以臣无赖,不能治产业,不如仲力。

今某之业所就孰与仲多?”【译】高祖捧着酒杯,起身为太上皇祝寿,说:“当初大人常常认为我没有出息,不会经营产业,比不上二哥刘仲勤快努力。

可是现在我所成就的产业和二哥相比,那一个多?”二、《李将军列传》7、于是至汉,汉下广吏。

吏当广所失亡多,为虏所生得,当斩,赎为庶人。

【译】于是回到汉朝,汉武帝把李广交给执法官。

执法官判决李广损失伤亡太多,他自己又被敌人活捉,应该斩首,李广用钱物赎了死罪,削职为民。

8、广时知之,固自辞于大将军。

大将军不听,令长史封书与广之莫府,曰:“急诣部,如书。

”【译】李广当时知道这种状况,坚持向大将军请辞。

大将军不允许,命令长史写了道文书给李广的幕府,说:“赶快到右将军的军部报到,按照文书说的办。

《廉颇与蔺相如》拜为上卿,以勇气闻于诸侯。

晋升为上卿,从此他以英勇善战闻名于诸侯各国。

欲予秦,秦城恐不可得,徒见欺(9);欲勿予,即患秦兵之来。

如果把宝玉给了秦国,秦国的城邑恐怕不可能得到,白白地受到欺骗;如果不给他,又恐怕秦国来攻打。

计未定,求人可使报秦者,未得主意拿不定,想找个可以派遣回复秦国的人,又找不到。

“秦以城求璧而赵不许,曲在赵。

秦王请求用城换璧而赵国不答应,理亏的是赵国;均之二策,宁许以负秦曲。

权衡这两种对策,宁可答应秦的请求,使它担负理亏的责任。

乃前曰:“璧有瑕,请指示王。

”于是走上前去说:“璧上有个疵点,让我指给大王看。

”相如因持璧却立,倚柱,怒发上冲冠相如于是手持宝璧退后几步站定,身体靠在柱子上,怒发冲冠,相如度秦王特以诈详为予赵城,实不可得蔺相如估计秦王不过用欺诈手段假装给赵国城邑,实际上赵国是不可能得到的乃使其从者衣褐,怀其璧,从径道亡,归璧于赵。

就让他的随从穿着粗布衣服,怀揣那块璧,从小道逃走,把它送回赵国。

臣诚恐见欺于王而负赵,故令人持璧归,间至赵矣我实在怕受大王欺骗而对不起赵国,所以派人拿着璧回去,已经从小路到达赵国了。

唯大王与群臣孰计议之。

希望大王和大臣们仔细商议这件事。

卒廷见相如,毕礼而归之。

终于在朝廷上接见蔺相如,完成接见的礼节,送他回赵国去了。

左右欲刃相如,相如张目叱之,左右皆靡。

秦王身边的侍从要用刀杀相如,蔺相如瞪着眼睛呵斥他们,他们都被吓退了。

且相如素贱人,吾羞,不忍为之下。

况且蔺相如本来是卑贱的人,我感到羞耻,不甘心位(自己的职位)在他下面!已而相如出,望见廉颇,相如引车避匿。

过了些时候,蔺相如出门,远远看见廉颇,就掉转车子避开他。

臣所以去亲戚而事君者,徒慕君之高义也。

我们离开父母兄弟来侍奉您的原因,只是因为仰慕您高尚的品德。

“公之视廉将军孰与秦王?”你们看廉将军与秦王相比哪个厉害?夫以秦王之威,而相如廷叱之,辱其群臣凭秦王那样的威风,我蔺相如敢在秦国的朝廷上呵斥他,侮辱他的臣子们。

《<史记>选读》翻译复习(教师版)关注加下划线的字,翻译下列文言语句。

《高祖本纪》1.单父人吕公善沛令,避仇从之客,因家沛焉。

单父县人吕公与沛县县令很要好,他为躲避仇人到沛县县令家做客,于是在沛县安了家。

2.且吾所以..耳。

..还军霸上,待诸侯至而.定约束况且我让军队撤退在霸上驻扎的原因是,等待各路诸侯到来,然后共同制定一个规约。

3.可急使兵守函谷关,无内诸侯军,稍征关中兵以自益,距之。

应当赶快派军队把守函谷关,不要让诸侯军进来,逐步征集关中的士兵来增强自己的实力,以便抵抗他们。

4.去辄烧绝栈道,以备诸侯盗兵袭之,亦示.项羽无东意。

军队过去后,就把架在陡壁上的栈道全部烧掉,来防备诸侯或其他强盗偷袭他们,也向项羽表示没有东进的意思。

5.始大人常以臣无赖,不能治产业,不如仲力。

今某之业所就孰与仲多?当初父亲大人常常认为我没有出息,不会经营产业,比不上二哥刘仲勤勉。

现在我的产业所成就的和刘仲相比,哪一个多?《项羽本纪》1.每吴中有大繇役及丧,项梁常为主办,阴以兵法部勒宾客及子弟,以是知其能。

每当吴中有大徭役和丧事,项梁常为他们主办,暗中用兵法组织部署宾客和子弟,借此了解他们的才能。

2.身七十余战,所当者破,所击者服。

亲自打了七十多仗,抵挡我的敌人都被我打垮,我所攻击的敌人无不降服。

3.江东虽小,地方千里,众数十万人,亦足王也。

江东虽小,也还有方圆千里的土地,几十万的民众,也足够称王的了。

4.项王嗔目而叱之,赤泉侯人马俱惊,辟易数里。

项王睁大眼睛大声责骂他,赤泉侯连人带马都受惊吓,退避好几里。

5.吾闻汉购我头千金,邑万户,吾为若德.。

听说汉王悬赏千两黄金要买我的脑袋,并封为万户侯,我就为你做点好事吧!6.自矜功伐,奋其私智而不师古,谓霸王之业,欲以力征经营天下,五年卒亡其国,身死东城,尚不觉寤,而不自责,过矣。

自己夸耀功劳,施展自己的聪明,独断专行而不师法古人,认为霸王的功业,可以用武力征服来达到治理天下的目的,最终五年就使自己的国家灭亡,自己死在东城,尚且不觉悟也不责备自己,实在是大错啊。

《史记选读》重点篇目句子翻译《太史公自序》1.“余为太史而弗论载,废天下之史文,余甚惧焉,汝其念哉!”……“小子不敏,请悉论先人所次旧闻,弗敢阙。

”“我作为太史而不能把他们的事迹详加编辑记录,中断了天下史事的录载,我十分惶恐不安,你可要记在心上啊!”……“儿子我虽然驽钝,请允许我把您老人家所编撰的史实掌故完整地加以编辑,不敢稍有缺漏。

”2.我欲载之空言,不如见之于行事之深切著明也……善善恶恶,贤贤贱不肖,存亡国,继绝世,补敝起废,王道之大者也。

我想只撰述褒贬是非的言论,不如通过具体的历史事件来评判是非善恶更加深刻、明显。

……奖善惩恶,尊崇贤能,鄙夷不肖,恢复已经灭亡的国家,延续已经断绝了的世系,补救偏颇之事,振兴废弛之业,这是王道的精髓。

3.受命于穆清,泽流罔极,海外殊俗,重译款塞,请来献见者,不可胜道。

受命于上天,恩泽流布无边,海外不同习俗的国家,派遣使者辗转翻译来到中国边关,请求进献朝见的不可胜数。

《夏本纪》1.舜登用,摄行天子之政,巡狩。

行视鲧之治水无状,乃殛鲧于羽山以死。

天下皆以舜之诛为是。

舜被提拔重用,代理执行天子的政务,按时巡行视察各地诸侯所守的疆土。

在巡行中发现鲧治水实在不像话,就把鲧流放到羽山,后来鲧就死在那里。

天下的人都认为舜对鲧的处置是正确的。

2.禹为人敏给克勤;其德不违,其仁可亲,其言可信;声为律,身为度,称以出;亹亹穆穆,为纲为纪。

禹的为人,办事敏捷而又勤奋;他的品德不违正道,他的仁心人人可亲,他的言语诚实可信;他的声音符合自然的音律,他的身体就是标准的尺度,他的教令几经权衡方才发布;他如此勤勉肃敬,可作为人所共遵的纲纪。

《鲁周公世家》1.惟尔元孙王发,勤劳阻疾。

若尔三王是有负子之责于天,以旦代王发之身。

你们的长孙姬发,辛劳成疾。

如果三位先王在天上生病需要子孙到天上去侍奉你们,请以我旦身体代替大王姬发的生命。

2.王其无害。

旦新受命三王,维长终是图。

兹道能念予一人。

大王您不会有灾祸的。

我刚接受三位先王之命,让您只须考虑周室天下的长远之计,别无他虑。

这种方法能保佑您啊。

3.陈尔甲胄,无敢不善。

无敢伤牿。

马牛其风,臣妾逋逃,勿敢越逐,敬复之。

无敢寇攘,逾墻垣。

准备你们的战甲头盔,必须良好。

不许伤害拴着的牛马。

牛马走失,奴隶逃跑,军士不得擅离职守去追捕,他人的马牛奴隶如果跑到自己处要恭敬地归还。

不许劫掠盗窃,不许翻越墙垣。

《高祖本纪》1.(高祖)仁而爱人,喜施,意豁如也。

常有大度,不事家人生产作业。

高祖仁厚爱人,喜欢施舍,性情豁达。

他平时就有远大的抱负,不愿做一般老百姓所从事的谋生职业。

2.高祖每酤留饮,酒雠数倍。

及见怪,岁竟,此两家常折券弃责。

高祖每次去买酒畅饮,店里售出的酒就是平日的几倍。

等到看到了有龙出现的怪现象后,到了年终,这两家就毁掉了高祖的欠据,不再向他讨账。

3.高祖为亭长,素易诸吏,乃绐为谒曰“贺钱万”,实不持一钱。

高祖做亭长,平素就看不起这帮官吏,于是在进见的名帖上诈称“贺钱一万”,实际上他一个钱也没带。

4.又与秦军战于蓝田南,益张疑兵旗帜,诸所过毋得掠卤,秦人憙,秦军解,因大破之。

又在蓝田南面与秦军交战,增设疑兵旗帜,命令全军,所过之处,不得掳掠,秦地的人都很高兴,秦军瓦解,因此大败秦军。

5.军吏士卒皆山东之人也,日夜跂而望归,及其锋而用之,可以有大功。

天下已定,人皆自宁,不可复用。

不如决策东乡,争权天下。

部队中的军官、士兵大都是崤山以东的人,他们日夜踮起脚跟东望,盼着回归故乡。

如果趁着这种士气高昂的时候利用他们,可以建大功。

如果等到天下平定以后人们都安居乐业了,就再也用不上他们了。

不如立即决策,率兵东进,与诸侯争权夺天下。

6.会项伯欲活张良,夜往见良,因以文谕项羽,项羽乃止。

恰巧项伯想救张良的命,(于是项伯)连夜来沛公军营见张良,就用不能攻杀刘邦的道理劝告项羽,项羽这才作罢。

7.始大人常以臣无赖,不能治产业,不如仲力。

今某之业所就孰与仲多?当初大人常认为我没有出息,不会经营产业,比不上刘仲勤苦努力。

可是现在我的产业和刘仲相比,谁的更多呢?《李将军列传》1.彼虏以我为走,今皆解鞍以示不走,用坚其意。

那些敌人原以为我们会逃跑,现在我们都解下马鞍表示不逃,这样就能使他们更坚定地相信我们是诱敌之兵。

2.吏当广所失亡多,为虏所生得,当斩,赎为庶人执法官判决李广损失伤亡太多,他自己又被敌人活捉,应该斩首,李广用钱物赎了死罪,削职为民。

3.余睹李将军悛悛如鄙人,口不能道辞。

及死之日,天下知与不知,皆为尽哀。

彼其忠实心诚信于士大夫也?我所看到的李将军,老实厚道像个乡下人,开口不善讲话,可在他死的那天,天下人不论认识他的还是不认识他的,都为他尽情哀痛。

他那忠实的品格确实得到了将士们的信赖呀!《孔子世家》1.丘得其为人,黯然而黑,几然而长,眼如望羊,如王四国,非文王其谁能为此也!我已了解作曲者的风范,皮肤黑,个子高,昂首远望,像是天下的统治者,如果这不是文王还会是谁作的曲呢?2.意者吾未仁邪?人之不我信也。

意者吾未知邪?人之不我行也。

是不是我们没做到对人仁爱?别人不相信我们。

是不是我们还不够聪明?别人不跟我们走。

3.良农能稼而不能为穑,良工能巧而不能为顺。

君子能修其道,纲而纪之,统而理之,而不能为容。

好的农夫能种好庄稼,却未必能取得丰收,好的工匠能做出很巧的活,却未必能合所有人的心意。

君子能认真研究和完善自己的思想和主张,制定法度来规范社会和治理人民,却不一定能被世人接受。

《管仲列传》1.管仲既用,任政于齐,齐桓公以霸,九合诸侯,一匡天下,管仲之谋也。

管仲被任用之以后,在齐国执政,齐桓公因为他的辅佐而称霸,多次召集诸候会盟,完全控制了天下,这全靠管仲的谋划。

2.吾幽囚受辱,鲍叔不以我为无耻,知我不羞小节而耻功名不显于天下也。

我被囚禁遭受屈辱,鲍叔不认为我没有廉耻,知道我不以小的过失而为羞,却以功名不显扬于天下而为耻。

3.管仲世所谓贤臣,然孔子小之。

岂以为周道衰微,桓公既贤,而不勉之至王,乃称霸哉?管仲是世人所说的贤臣,但孔子却看不起他,这可能是孔子认为是在周王朝统治衰微的年代,桓公既然贤明,管仲却不能鼓励和辅助他建立新朝代,而只满足于称霸吧。

4.将顺其美,匡救其恶,故上下能相亲也,岂管仲之谓乎?鼓励并顺从好的,纠正并制止不好的。

这样一来,统治者和百姓就能相亲相和,这话说的不就是管仲吗?《屈原列传》1.博闻强志,明于治乱,娴于辞令。

学识渊博,记忆力很强,对国家存亡兴衰的道理非常了解,对外交往来,接人待物的辞令又非常熟悉。

2.屈平疾王听之不聪也,谗谄之蔽明也,邪曲之害公也,方正之不容也,故忧愁幽思而作《离骚》。

屈原对怀王听闻失灵而不能分辨是非,视线被谗佞谄媚之徒所蒙蔽而不能辨明真伪,致使邪恶伤害了公道,正直的人不被朝廷所容,感到万分痛心,所以才忧愁苦闷,沉郁深思而写成《离骚》。

3.屈平正道直行,竭忠尽智,以事其君,谗人间之,可谓穷矣。

信而见疑,忠而被谤,能无怨乎?屈原道德端正、品行正直,竭尽忠心和智慧来侍奉他的国君,却遭到小人诬陷,可以说是出境非常艰难了。

诚信而被怀疑,忠心却遭诽谤,能没有怨愤吗?4.明道德之广崇,治乱之条贯,靡不毕见。

阐明道德内容的广博深远,治乱兴衰的规律,没有什么不表现出来的。

5.自疏濯淖污泥之中,蝉蜕于浊秽,以浮游尘埃之外,不获世之滋垢,皭然泥而不滓者也。

推此志也,虽与日月争光可也。

身处污泥浊水之中而能洗涤干净,就像蝉能从混浊污秽中解脱出来一样,在尘埃之外浮游,不被世俗的混浊所玷污,清白高洁,出污泥而不染。

推论其高尚情志,就是说与日月争辉也是恰宜的。

6.人君无愚智贤不肖,莫不欲求忠以自为,举贤以自佐,然亡国破家相随属,而圣君治国累世而不见者,其所谓忠者不忠,而所谓贤者不贤也。

作为国君,不管他聪明还是愚蠢,有才还是无才,都希望找到忠臣和贤士来辅佐自己治理国家,然而亡国破家之事却不断发生,而圣明之君、太平之国却好多世代都未曾一见,其根本原因就在于其所谓忠臣并不忠,其所谓贤士并不贤。

7.屈平既嫉之,虽放流,眷顾楚国,系心怀王,不忘欲反。

冀幸君之一悟,俗之一改也。

其存君兴国而欲反覆之,一篇之中三致志焉。

屈原早已憎恨楚国现状,即使被流放,仍眷恋楚国,惦记怀王,不能忘记想返回朝廷,盼望怀王能幡然醒悟,社会现实能完全改变。

他思念国君,想振兴楚国并希望国君和社会重走正道的意愿,在《离骚》中作了多次表达。

《项羽本纪》1.每吴中有大繇役及丧,项梁常为主办,阴以兵法部勒宾客及子弟,以是知其能。

每当吴中郡有大规模的徭役或大的丧葬事宜时,项梁经常做主办人,并暗中用兵法部署组织宾客和青年,借此来了解他们的才能。

2.当是时,楚兵冠诸侯。

诸侯军救巨鹿下者十余壁,莫敢纵兵。

及楚击秦,诸将皆从壁上观。

这时,楚军奋勇当先居诸侯之首。

巨鹿城下,诸侯援军有许多座营寨,没有哪一个敢放兵出战。

等到楚军攻打秦军时,诸军将领都依凭营垒观战。

3.今日固决死,愿为诸君快战,必三胜之。

今天肯定是我的死期,愿为诸君痛快的打一仗,一定胜它三次。

4.天之亡我,我何渡为!且籍与江东子弟八千人渡江而西,今无一人还,纵江东父兄怜而王我,我何面目见之?纵彼不言,籍独不愧于心乎?上天要灭亡我,我还渡乌江干什么!况且我和江东子弟八千人渡江西征,如今没有一个人回来,纵使江东父老兄弟怜爱我让我做王,我又有什么脸面去见他们?纵使他们不说什么,我项籍难道心中没有愧吗?5.自矜功伐,奋私智而不师古,谓霸王之业,欲以力征经营天下,五年卒亡其国,身死东城,尚不觉寤而不自责,过矣。

他自夸战功,竭力施展个人的聪明,却不肯师法古人,认为霸王的功业,要靠武力征伐诸侯治理天下,结果五年之间终于丢了国家,身死东城,仍不觉悟,也不自责,实在是太错误了。

《刺客列传》1.曩者吾与论剑有不称者,吾目之;试往,是宜去,不敢留。

刚才我跟他讨论剑术,有不同的意见,我眼睛瞪了他;去看看也好,不过在这种情形下他是该走了,不敢再停留的。

2.民众而士厉,兵革有余。

意有所出,则长城之南,易水以北,未有所定也。

奈何以见陵之怨,欲批其逆鳞哉!人民众多而士兵士气振奋,兵器甲胄更是丰裕。

如果他想要向外扩张的话,那么在长城以南、易水以北的燕国这块地方,便不能安定了。

为什么您还因为被欺侮的怨恨,要去触动秦王的逆鳞呢!3.连结一人之后交,不顾国家之大害。

此所谓:“资怨而助祸”矣。

为了结交一个新知的朋友,便不顾国家的大害,这可以说是“助长怨恨而扩促使祸患的发展”了。

4.燕王诚振怖大王之威,不敢举兵以逆军吏,愿举国为内臣,比诸侯之列,给贡职如郡县,而得奉守先王之宗庙。

燕王确实因大王的威严震慑得心惊胆颤,不敢出动军队抗拒大王的将士,情愿全国上下做秦国的臣子,比照其他诸侯国排列其中,纳税尽如同直属郡县的职分,使得以奉守先王的宗庙。

5.北蕃蛮夷之鄙人,未尝见天子,故振慑。