生活中哲学的基本问题

- 格式:doc

- 大小:22.50 KB

- 文档页数:2

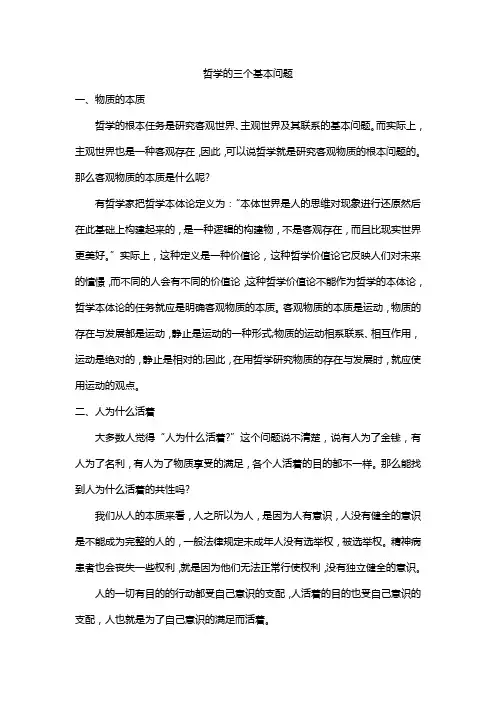

哲学的三个基本问题一、物质的本质哲学的根本任务是研究客观世界、主观世界及其联系的基本问题。

而实际上,主观世界也是一种客观存在,因此,可以说哲学就是研究客观物质的根本问题的。

那么客观物质的本质是什么呢?有哲学家把哲学本体论定义为:“本体世界是人的思维对现象进行还原然后在此基础上构建起来的,是一种逻辑的构建物,不是客观存在,而且比现实世界更美好。

”实际上,这种定义是一种价值论,这种哲学价值论它反映人们对未来的憧憬,而不同的人会有不同的价值论,这种哲学价值论不能作为哲学的本体论,哲学本体论的任务就应是明确客观物质的本质。

客观物质的本质是运动,物质的存在与发展都是运动,静止是运动的一种形式;物质的运动相系联系、相互作用,运动是绝对的,静止是相对的;因此,在用哲学研究物质的存在与发展时,就应使用运动的观点。

二、人为什么活着大多数人觉得“人为什么活着?”这个问题说不清楚,说有人为了金钱,有人为了名利,有人为了物质享受的满足,各个人活着的目的都不一样。

那么能找到人为什么活着的共性吗?我们从人的本质来看,人之所以为人,是因为人有意识,人没有健全的意识是不能成为完整的人的,一般法律规定未成年人没有选举权,被选举权。

精神病患者也会丧失一些权利,就是因为他们无法正常行使权利,没有独立健全的意识。

人的一切有目的的行动都受自己意识的支配,人活着的目的也受自己意识的支配,人也就是为了自己意识的满足而活着。

三、幸福幸福是意识的满足,而人活着就是为了自己意识的满足,但是,为什么大多数人并没有感觉到意识的满足,没有感到幸福呢?这说明意识是有预先目的的,而且意识是运动的。

人的行动不一定能完全达到意识的满足,这时,人就没有感到幸福,当一个意识的目的得到完成,意识得到了满足,人就感到幸福。

但一个意识目标完成,又会有新的意识的目的,这也就是成功之后的失落。

那人们是否能获得长久幸福呢?古人讲:知足常乐;有一首禅诗:“春有百花秋有月,夏有凉风冬有雪。

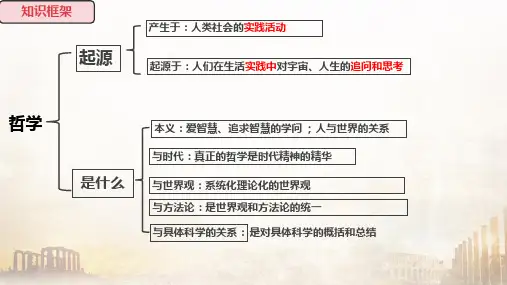

《生活与哲学》知识点填空一、生活智慧与时代精神1.哲学的内涵:(1)哲学与世界观:哲学是的世界观,是世界观与方法论的统一。

(2)哲学与具体科学:是哲学的基础,具体科学的进步推动着哲学的发展。

哲学为具体科学提供的指导。

2.哲学的基本问题:(1)哲学的基本问题是指和的关系问题。

(2)哲学的基本问题具体分为两方面内容:①思维和存在的问题,据此划分出和。

②思维和存在的问题,据此划分出和。

(3)思维和存在的关系问题成为哲学基本问题的理由:这是因为思维和存在的关系问题①是人们在生活和实践活动中遇到和无法回避的问题。

②是一切哲学都不能回避、必须回答的问题。

它贯穿与哲学发展的始终,对这一问题的不同回答决定各种哲学的基本和,决定着他们对其他哲学问题的回答。

3.哲学的基本派别:(1)唯物主义:认为物质决定意识,包括三种基本形态,即唯物主义、近代形而上学唯物主义、辩证唯物主义和。

(2)唯心主义:认为,包括和客观唯心主义。

二、探索世界与追求真理(一)世界的物质性1.自然界的物质性自然界中的事物是按照自身所固有的________形成和发展的,都有自己的起源和发展史,都是统一的____________的组成部分。

2.人类社会的物质性(1)人类社会是物质世界长期发展的产物。

在从猿到人的演化过程中,________起了决定性的作用。

因此,劳动创造了人和人类社会,没有劳动就没有人,就没有人类社会。

(2)人类社会在本质上是一个客观的物质体系,构成社会物质生活条件的基本要素是____________、____________和____________。

这三者都是客观的物质的要素。

这些要素的客观性,集中体现了人类社会的物质性。

3.世界的物质性世界是物质的世界,世界的真正统一性就在于它的____________。

4.哲学意义上的物质(1)物质是不依赖于人的________,并能为人的意识所反映的____________。

(2)物质的唯一特性是________________。

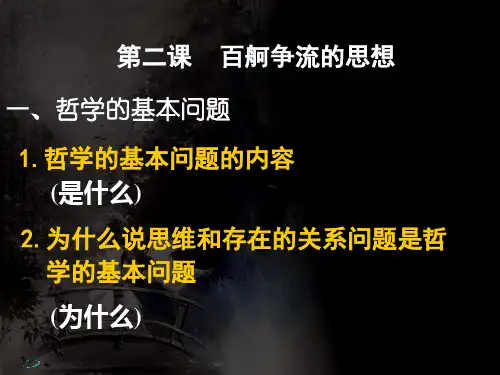

哲学的基本问题及内容。

答:哲学的基本问题,就是思维与存在,或意识与物质的关系问题。

哲学的基本问题包括两方面内容。

第一方面,思维与存在,或意识与物质的第一性。

第二方面,思维与存在,或意识与物质有无同一性问题。

2 人类社会的物质表现?答:第一,人类社会依赖于自然界,是整个物质世界的组成部分。

第二,人们谋取物质生活资料的实践活动虽然有意识做指导,但仍然是以物质力量改造物质力量的活动,仍然是物质性的活动。

第三,物质资料的生产方式是人类社会存在和发展的基础,集中体现着人类社会的物质性。

综上所述,包括自然界和人类社会在内的整个世界,其真正统一性在于它的物质性。

3 量变和质变的辩证关系?答:(1)量变是质变的必要准备。

(2)质变是量变的必然结果。

(3)质变体现和巩固量变的结果,并为新的量变开辟道路。

4 感性认识和理性认识的辩证关系?答:作为认识过程两个阶段的感性认识和理性认识有本质的区别,但是,在实际的认识过程中他们又是相互联系、相互依赖、相互渗透的。

(1)感性认识是理性认识的基础,理性认识依赖于感性认识。

(2)感性认识有待于发展深化为理性认识。

(3)感性认识和理性认识是相互渗透的。

(一)辩证的唯物论1.唯物主义和唯心主义世界观和哲学。

哲学的基本问题及其两个方面。

唯物主义和唯心主义的对立。

唯物主义的基本观点及历史形态。

唯心主义的根源、基本观点及主要形态。

旧唯物主义的成就和缺陷。

马克思主义哲学是辩证唯物主义和历史唯物主义,它把实践作为考察精神和物质关系问题的基础,实现了唯物主义和辩证法、唯物辩证的自然观和唯物辩证的历史观的高度统一,是唯物主义发展的最高形态。

马克思主义哲学是革命性和科学性相统一的哲学,是无产阶级的科学的世界观和方法论。

2.世界的物质统一性和多样性辩证唯物主义的物质范畴及其意义。

世界的统一性在于物质性。

物质世界是多样性的统一。

自然界的物质性与人类社会的物质性。

坚持一切从实际出发是彻底的唯物主义一元论的根本要求。

哲学的三个基本问题答:哲学的三个基本问题是1、宇宙运动产生意识;2、意识运动产生思维;3、思维运动产生认识。

哲学是以思维及认识运动规律为研究对象的科学。

是人如何正确认识和反应客观存在的方法物质运动形成的是客观存在思维运动形成的是主观存在物质是意识对宇宙万象总体的抽象反应,是宇宙万象共同的存在方式认识是意识对宇宙万象具体的物质形态的反应人们是一步一步地认识宇宙的,是通过具体的物质形态来认识宇宙的自意识产生以来,由此,宇宙的运动方式就从单一的物质运动转变为物质运动与思维运动两种方式并存的运动方式存在是相对人而言的,是相对意识而言没有意识的作为相对物的存在等于不存在对于对于太阳而言,地球无所谓存在和不存在存在形式有两种,客观存在和主观存在客观存在加上主观存在=认识客观存在与主观存在一致就=正确认识客观存在加上主观存在=真实的存在,这个真实的存在是相对人而言的孤立的客观存在对人而言与不存在是没有区别的,因此,不存在任何孤立的存在孤立的主观存在就只能是猜想、假设,并不形成正确的认识,唯物哲学是物的哲学,不是人的哲学,哲学是研究人的思维活动规律的,是研究人是如何正确认识客观世界的方法的学问。

意识的起源是性生命科学研究范畴,人不可能在意识产生前就知道意识是物质运动产生的,人类也不能在没有意识的前提下感知物质的存在,人是物质与意识的统一体,人类也不能在没有意识的前提下感知物质的存在,意识之前的客观存在,是一种无名的存在。

无是一种无名的待认知的未知的存在状态,是认识之前的认识状态。

物质运动无始无终,意识运动自无开始,自无而终。

认识的不断深入发展,无不断生有,生万象,主观存在也不断发展增加,这就是认识的发展过程,主观存在的积累过程,宇宙之外是否还有宇宙,宇宙之中是否还有太阳等,对认识而言,这都是无,是未知,对主观存在而言都是不存在,虽然客观上它们可能都存在,因此,存在(主观存在)就是被感知,是伟大的哲学思想,当主观存在与客观存在完全重合一致时,就是人们穷尽真理之时。

简述哲学的基本问题和意义:1,基本问题:是思维和存在的关系2,意义;唯物主义世界的的本源,归结为物质,主张物质第一性,意识第二性,意识是物质的产物,唯心主义吧世界的本源归结为精神。

主张意识第一性物质第二性,物质是意识的产物,可知论认为世界是可被认识的,不可知论认为世界是不能被人所认识或不能被完全认识。

简述马克思哲学的物质观及其重大的意义:1,坚持了物质的客观实在性原则,坚持了唯物主义一元论,同唯心主义一元论和二元论划清了界限。

2,坚持了能动的反映论和可知论,有力的批判了不可知论。

3,体现了唯物论和辩证法的统一。

4,体现了唯物主义自然观与唯物主义历史观的统一,为彻底的唯物主义奠定了物质基础。

简述运动是标致一切事物的现象的变化过程的哲学范畴1,运动事物质的存在方式和根本属性,物质是运动着的物质,脱离运动的物质是不存在的,设想不运动的物质,将导致形而上学。

2,质是一切运动变化和发展过程的实在基础和承担着,世上没有离开物质的运动,任何形式的运动都有它的物质主体,设想无物质运动将导致唯心主义。

简述新生事物的不可战胜性:1,就新生事物与环境的关系而言,新事物之所以新,是因为有新的结构与功能,它适应以变化的环境与条件。

2,就新事物与旧事物的关系而言,新生物是在旧事物的“母体”中孕育成熟的,它既否定了旧事物中消极腐朽的东西,有保留了旧事物合理的元素,并添加了旧事物所不能容纳的新事物。

3,在社会历史领域内,新事物是社会上进的,富有创造力的人们创造性活动的产物。

矛盾普遍性与特殊性的辩证关系1,具体问题具体分析是马列主义的活的灵魂。

2,矛盾的共性和个性,绝对和相对的道理,是关于事物矛盾问题的精髓,是正确理解矛盾学的关键。

3,矛盾普遍性与特殊性辩证关系的原理是马克思主义的普遍真理同各国的具体实际相结合的哲学基础,也是建设中国特色社会主义的哲学基础。

简述量变和质变的辩证关系:1,量变是事物数量的增减和次序的变动,,是保持事物的质的相对稳定的不显著变化2,质变是事物性质的根本变化,是事物由一种质态向另一种质态的飞跃。

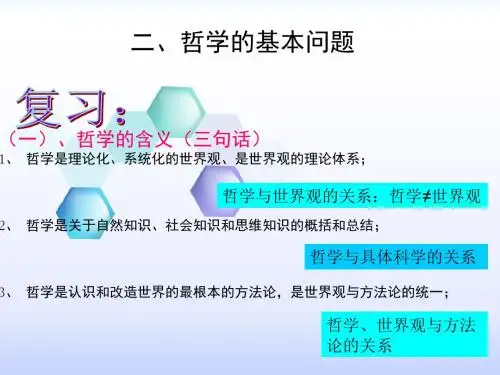

《生活与哲学》易错易混知识点第一单元生活智慧与时代精神1.哲学的基本问题是物质和意识的辩证关系问题。

(注意:二者不能等同。

哲学的基本问题是思维和存在或意识和物质的关系问题,而不是物质和意识的辩证关系问题。

物质和意识的辩证关系包括以下两方面的内容:一是物质决定意识,二是意识对物质具有能动的反作用。

)第二单元探索世界与追求真理1.物质是不依赖于人的意识,并能为人的意识所反映的客观存在。

(注意:应为“客观实在”)2.运动是物质的唯一特性。

(注意:物质的唯一特性是客观实在性,运动是物质固有的根本属性,不一定是显著的变化。

)3.规律是事物本身固有的本质的必然的稳定的联系,它在人的意识之外独立存在着。

(对)4.充分发挥主观能动性是办好事情的前提和基础。

(注意:坚持一切从实际出发,实事求是,尊重客观规律是办好事情的前提和基础。

)5.人们可以改变或创造条件,使规律发生作用的表现形式发生变化。

(对)6.意识是大脑的机能,人脑是意识的源泉。

(注意:意识是人脑的机能,意识的源泉是客观存在。

)7.意识活动的内容和形式是由人脑决定的。

(注意:意识活动的内容来源于客观存在)8.意识促进事物的发展。

(注意:不同的意识有不同的反作用,正确的意识促进事物的发展。

)9.意识是人脑对客观事物的正确反映。

(注意:只有正确的意识才是人脑对客观事物的正确反映。

)10.意识因其创造性,而具有直接现实性。

(注意:意识活动具有主动创造性,实践才具有直接现实性。

)11.人的意识能够创造出自然界所没有的客观事物。

(注意:人的意识不能够直接创造出自然界所没有的客观事物,只有通过实践活动才能实现。

)12.物质与意识不可分离,相互依赖。

(注意:不能理解为相互依赖,意识依赖于物质,但物质是独立于意识之外而存在的)13.物质决定意识,要求我们一切从实际出发,使客观符合主观。

(注意:应为“使主观符合客观”)14.实践是客观见之于主观的活动。

(注意:实践是主观见之于客观的活动)15.实践是人们认识世界和改造世界的活动。

人教版必修4生活与哲学《哲学的基本问题》教案及教学反思一、教学目标1.了解哲学的概念、性质、任务和方法;2.掌握哲学的基本问题:存在与本体问题、认识问题、价值问题;3.掌握人类历史上哲学的发展脉络。

二、课前预习1.阅读教材《哲学的基本问题》一章;2.了解哲学基本问题:存在与本体问题、认识问题、价值问题的概念,以及人类历史上哲学的发展脉络。

三、课堂教学1. 导入(5分钟)通过提问,让学生了解什么是哲学,哲学的任务是什么,哲学与其他学科的关系。

2. 讲授(40分钟)2.1 哲学的概念、性质、任务和方法1.哲学的概念:哲学是对世界最一般的、最根本的问题作出基本的、系统的回答的学问。

2.哲学的性质:哲学是关于世界观、思维方式、价值取向等领域的知识。

3.哲学的任务:是通过对世界的认识,揭示人类的宇宙观、人生观和价值观。

4.哲学的方法:是辩证和批判的方法,要求在实践中进行思维活动和认识过程。

2.2 哲学的基本问题:存在与本体问题、认识问题、价值问题1.存在与本体问题:探讨宇宙的本原、本质、本体,以及世界的万物是如何产生、发展的。

2.认识问题:探讨人类如何认识客观世界,以及人类认识的局限性和相对性。

3.价值问题:探讨人类的价值目标和道德标准,以及人类的幸福生活问题。

2.3 人类历史上哲学的发展脉络1.古希腊哲学:包括前苏格拉底时期的自然哲学和后苏格拉底时期的伦理哲学。

2.西方哲学:包括中世纪哲学、文艺复兴时期哲学、启蒙运动时期哲学、德国唯心主义哲学、西方现代哲学等。

3.中国哲学:包括先秦哲学、儒家、道家、墨家、法家、佛教哲学和宋明理学等。

3. 总结(10分钟)通过提问,对课堂内容进行总结,阐明哲学的概念、性质、任务和方法,哲学的基本问题以及人类历史上哲学的发展脉络。

4. 课后练习(5分钟)作业:阅读教材《哲学的基本问题》相应章节,完成课后习题。

四、教学反思这是一堂基础的哲学课,我在教学过程中注重通过提问的方式激发学生的思考和参与度。

简述哲学的基本问题。

(1)哲学的基本问题是思维和存在(或物质与意识)的关系问题。

(2)它包括两方面内容:思维与存在谁是第一性、谁是第二性、谁决定谁的问题;思维与存在有无统一性的问题,即人的思维能否正确反映存在的问题。

其中,第一方面更为根本。

(3)由对第一方面的不同回答,将哲学划分为唯物论与唯心论,唯物主义认为物质第一性、意识第二性,唯心主义相反;由对第二方面的不同回答,将哲学分为可知论与不知论,可知论认为人能认识世界,不可知论认为人不能或不能完全正确地认识世界。

什么是哲学?它与世界观的关系怎样?哲学是关于世界观的学问,是关于自然知识、社会知识和思维知识的概括和总结,是世界观和方法论的统一。

世界观是人们整个的总的看法和根本观点。

哲学是系统化和理论化的世界观。

论述:试论马克思哲学是以实践为基础的科学性和革命性的统一。

马克思主义哲学以实践为基础,它来自实践,为无产阶级斗争的实践服务,并在实践中使自身不断获得丰富和发展。

实践性是马克思主义哲学区别于其它哲学的显著标志。

马克思主义哲学的科学是指:(1)它是完备和彻底唯物主义,实现了唯物主义自然观和唯物主义历史观的统一、辩证法和唯物主义的统一;(2)它不仅以现代科学特别是自然科学为基础,随着的的科学的进步而发展,而且在现代科学的基础上,正确地揭示自然、、思维发展的一般规律。

马克思主义哲学革命性指:(1)它不崇拜任何东西,按其本质来说,是批判的革命的;(2)它以无产阶级为自己的阶级基础,而无产阶级是变革旧世界的革命力量。

马克思主义哲学在实践中实现了科学性和革命性的统一。

科学性是革命性的前提,革命性是科学性的目的,二者统一变革旧世界的实践。

2. 物质和意识的辩证关系原理及意义。

答:(1)物质第一性,意识第二性,物质决定意识,物质对意识具有决定性。

因为意识是自然界长期发展的产物,是社会劳动的产物,是人脑的机能,是对客观实在的反映。

(2)意识对物质有能动的反作用。

所谓能动的反作用,是指意识对人在实践基础上能动地认识世界和改造世界的指导作用。

1,哲学基本问题是什么?哲学基本问题是思维和存在/精神和物质/物质和意识的关系问题。

哲学基本问题包括两个方面的内容:其一,物质和精神何者是第一性、何者是第二性的问题,即意识和物质、思维和存在,究竟谁是世界的本原。

其二,思维和存在有无同一性,即思维能否反映存在、物质能否被人们的意识所反映和认识的问题。

2,物质的概念?、物质是标志客观实在的哲学范畴,这种客观实在是人通过感觉感知的,它不依赖于我们的感觉而存在,为我们的感觉所复写、摄影、反映。

3,为什么说社会生活的本质是实践的?首先,实践是社会关系形成的基础。

其次,实践构成了社会生活的基本领域。

最后,实践构成了社会发展的动力。

4,实践的基本特征第一,直接现实性。

第二,自觉能动性。

第三,社会历史性。

5,实践是人的存在方式首先,实践是人所独有的活动;,其次,实践集中体现了人的本质的社会性;最后,实践对物质世界的改造是对象性的活动。

6,,矛盾的同一性在事物发展中的作用表现在:第一,同一性是事物存在和发展的前提。

第二,同一性使矛盾双方在相互作用中各自得到发展。

第三,同一性规定着事物转化的可能和发展的趋势。

7,矛盾的斗争性在事物发展中的作用表现在:第一,矛盾双方的斗争为对立面的转化、事物的质变创造条件。

第二,矛盾双方的斗争是一种矛盾统一体向另一种矛盾统一体过渡的决定力量。

8,对立统一规律是唯物辩证法的实质和核心:首先,对立统一规律揭示了世界普遍联系的根本内容和永恒发展的内在动力, 其次,对立统一规律是贯穿唯物辩证法其它规律和范畴的中心线索,是理解它们的钥匙。

最后,对立统一规律提供了人们认识和改造世界的根本方法—矛盾分析法,矛盾分析方法是最根本的认识方法。

9,新生事物是不可战胜的,这是因为:第一,就新生事物与环境的关系而言,新事物的结构和功能更加适应变化了的境和条件;第二,就新事物与旧事物的关系而言,新事物具有旧事物无可比拟的优越性,它比旧事物具有更强大的生命力;第三,在社会历史领域,新生事物得到人民群众的支持和拥护。

生活中哲学的基本问题哲学的基本问题是存在和思维或物质和精神的关系,分成两个方面:首先是存在和思维谁是第一性,谁是第二性的问题。

对于这个问题的不同回答,形成唯物主义和唯心主义的对立。

其次是思维能否正确认识存在的问题。

对这个问题的不同回答形成可知论、不可知论的对立。

可知论认为物质和意识具有同一性,主张由于世界是普遍联系,永恒发展的,随着科技进步,人认识工具、手段的提高,人的思维认识能力的提高,人是可以完全认识世界的。

不可知论认为物质与意识不具同一性,否认思维认识世界或彻底认识世界的可能性。

现实生活中唯物主义和唯心主义可知论和不可知论都有具体体现。

唯物论和唯心论“一切从实际出发,实事求是的思想路线”是唯物论的生动体现。

它要求我们想问题、办事情尊重客观规律。

党和国家领导人给我们做出了榜样。

邓小平在社会主义模式上,认为没有固定模式,我们应走一条中国特色的社会主义道路;在改革中,根据我国生产力的现状,提出以公有制为主体多种经济成分并存并坚持改革开放;在解决祖国统一的问题上,提出了“一国两制”的伟大构想……从以上可以看出,我们的领导人确实做到了从我国的具体国情出发,按规律办事,即一切从实际出发,实事求是。

也正因为如此,我国的发展实现了突飞猛进。

现实的生活和学习中,我们若能做到“一切从实际出发”也会获得满意的结果。

比如选课这件事,我校正逐步推进学分制,学生对上什么课,何时上课,上哪个老师的课有了很大的自主性。

这就要求我们从自己的实际情况出发,不能盲目选课。

首先,切忌随大流。

同一类课有很多种选法,比如专业选修课有多种。

我们最好选那些我们感兴趣的、实用的课。

其次,选课要安排好时间,尽量让每天的课时均匀。

常会看到某同学某日忙得焦头烂额,而某日却闲得无聊。

生活中哲学的基本问题

哲学的基本问题是存在和思维或物质和精神的关系,分成两个方面:首先是存在和思维谁是第一性,谁是第二性的问题。

对于这个问题的不同回答,形成唯物主义和唯心主义的对立。

其次是思维能否正确认识存在的问题。

对这个问题的不同回答形成可知论、不可知论的对立。

可知论认为物质和意识具有同一性,主张由于世界是普遍联系,永恒发展的,随着科技进步,人认识工具、手段的提高,人的思维认识能力的提高,人是可以完全认识世界的。

不可知论认为物质与意识不具同一性,否认思维认识世界或彻底认识世界的可能性。

现实生活中唯物主义和唯心主义可知论和不可知论都有具体体现。

唯物论和唯心论

“一切从实际出发,实事求是的思想路线”是唯物论的生动体现。

它要求我们想问题、办事情尊重客观规律。

党和国家领导人给我们做出了榜样。

邓小平在社会主义模式上,认为没有固定模式,我们应走一条中国特色的社会主义道路;在改革中,根据我国生产力的现状,提出以公有制为主体多种经济成分并存并坚持改革开放;在解决祖国统一的问题上,提出了“一国两制”的伟大构想……从以上可以看出,我们的领导人确实做到了从我国的具体国情出发,按规律办事,即一切从实际出发,实事求是。

也正因为如此,我国的发展实现了突飞猛进。

现实的生活和学习中,我们若能做到“一切从实际出发”也会获得满意的结果。

比如选课这件事,我校正逐步推进学分制,学生对上什么课,何时上课,上哪个老师的课有了很大的自主性。

这就要求我们从自己的实际情况出发,不能盲目选课。

首先,切忌随大流。

同一类课有很多种选法,比如专业选修课有多种。

我们最好选那些我们感兴趣的、实用的课。

其次,选课要安排好时间,尽量让每天的课时均匀。

常会看到某同学某日忙得焦头烂额,而某日却闲得无聊。

再次,根据自身能力与时间确定修读多少学分。

如果你又想做兼职,又想学第二学位,还想参加很多志愿实践活动,这时再选很多学分的课恐怕吃不消了。

相反,如果不从实际出发,则会带来损失。

北京的许多公路两旁都种植了银杏树,这种活化石树根本不适合种在那里。

它树冠小且生长缓慢,不能给过往车辆遮荫。

它不耐高温,夏季柏油路在太阳炙烤下,温度可达50多度,使得不少银杏树树叶枯黄。

然而问其种植原因竟是“领导喜欢”。

这就是典型的从主观出发。

“宗教迷信”、“宿命论”、“唯意志论”、“邪教”都是典型的唯心主义。

它们直接阻碍个人和社会的发展,我们必须坚决反对。

各种媒体经常报道生病不求医,而相信神婆,道士,结果造成不可弥补的损失。

我们也常听某人说类似的话,“人的命天注定,胡思乱想没有用。

”久之,人会有“再努力也没有用”的想法。

这种“宿命论”观点无情地打击个人奋斗的价值,让人消沉。

人类世代的实践都证明了唯心主义的荒谬,我们必须坚决取缔之。

可知论和不可知论

从古至今,人类一直在诠释着可知论。

世界是可以逐步认识的,所以人在自然、社会面前是可以发挥主观能动性,去认识世界,改造世界的。

没有不可认识的事物,只有尚未被认识的事物。

如果说世界不可知,人类还有科学研究,发明创造的必要吗?我们如果坚持不可知论,那怎么会有细胞学说、能量守恒与转化定律、生物进化论、牛顿的经典力学认识、爱因斯坦的相对论?如果世界不可知,我们学习也没有任何意义了。

坚持不可知论无疑会打消人认识世界的积极性。

但我同时也要说,我们坚持可知论,但不要妄自夸大人类的伟大。

要正确理解“人定胜

天”。

人的认知能力所能达到的程度现在还很低。

我们必须坚持一切从实际出发,按客观规律办事,充分发挥主观能动性继续一丝不苟地努力认识世界!改造世界!。