农田水利学3-(4)灌水量、灌水率与水质

- 格式:ppt

- 大小:1.96 MB

- 文档页数:41

The Importance(Aki ver.)【绪论】(一)调节农田水分状况农田水分状况一般是指农田土壤水、地面水和地下水的状况及其相关的养分、同期、热状况。

农田水分的不足或过多,都会影响作物的正常生长和作物的产量。

调节农田水分状况的水泥措施一般有:1、灌溉措施即按照作物的需要,通过灌溉系统有计划的降水量输送和分配到田间,以补充农田水分的不足2、排水措施即通过修建排水系统将农田内多余的水分(包括地面水和地下水)排入容泄区(河流或湖泊等),使农田处于适宜的水分状况。

在易涝易碱地区,排水系统还有控制地下水位和排盐作用。

控制地下水位对增产的重要性,近年来已越来越被人们所认识和重视.(二)改变和调节地区水情地区水情主要指地区水资源的数量、分布情况及其动态。

改变和调节地区水情的措施,一般可分为以下两种:1、蓄水保水措施通过修建水库、河网和控制利用湖泊、地下水库以及大面积的水土保持和田间蓄水措施,拦蓄当地径流和河流来水,改变水量在时间上(季节或多年范围内)和地区上(河流上下游之间、高低地之间)的分布状况,通过蓄水措施可以减少汛期洪水流量,避免暴雨径流向低地汇集,可以增加枯水时期河水流量以及干旱年份地区水量储备2、调水、排水措施主要是通过引水渠道,使地区之间或流域之间的水量互相调剂,从而改变水量在地区上的分布状况。

用水时期借引水渠道及取水设备,自水源(河流、水库、河网、地下含水层等)引水,以供地区用水。

某一地区水源缺乏时,可借人工河道自水源充足地区调配水量.研究最有效的利用水资源的科学理论,合理调配水资源,最大限度的保证各部门用水要求,同时解决好洪涝灾害,便成为我国水资源工程现代化的一个重要内容,需要研究以下问题:1、在深入调查水量供需情况的基础上,研究制定地区长远的水资源规划及水土资源平衡措施2、研究当地地面水、地下水和外来水的统一开发机联合运用,应用系统工程的理论与方法,寻求水资源系统的最优规划、扩建和运行方案3、研究洪涝规律,采取有效措施,接触洪涝威胁,并同水资源开发利用结合起来统一规划,做到洪涝旱碱综合治理4、研究水资源开发、利用和保护等方面的经济效益、生态环境和社会福利问题,探求符合社会主义经济市场原则的水资源系统规划、华丽的经济论证方法、总之,无论是调节农田水分状况或是地区水情,都要认识自然规律,总结水利建设的经验,坚持科学态度,讲究经济效益并从理论和技术上解决农田水利现代化中出现的性问题,把农田水利科学技术不断推向前进【第一章农田水分状况和土壤水分运动】(一)农田水分状况凋萎系数——当土壤含水率降低至吸湿系数的1.5-2.0倍时,就会使植物发生永久性凋萎现象田间持水率——灌水两天后土壤所能保持的含水率农田水分过多的原因1、降水量过大2、河流洪水泛滥、湖泊满溢,海潮侵袭和坡地水进入农田3、地形低洼,地下水汇流和地下水位上升4、出流不畅农田水分不足的原因1、降雨量不足2、降雨形成的地表径流大量流失3、土壤保水能力差,水分大量渗漏4、蒸发量过大(二)土壤-作物-大气连续体水分运动的概念SPAC(soil-plant-atmosphere continum)——在研究有作物生长条件下农田水分运动时,大部分需要分析农田水分状况和水分在土壤中的运动,还需要考虑土壤水分向根系的运动和植物体中液态水分的运动以及自植物叶面和土层向大气的水汽扩散运动等。

农田水利知识点农田水分状况:指农田土壤水、地面水和地下水的状况及其相关的养分、通气、热状况土壤水:通常将存在于非饱和带的水分称为土壤水,(土壤水是联系农田地表水和地下水的纽带,农田土壤水直接影响作物生长的水,气,热,养分等状况,与作物生长关系密切,是作物生长环境的核心要素之一。

)地下水:储存于饱和带的水分称为地下水。

土壤含水率:(习惯上称为含水量)是指一定量的土壤中所含有水分数量的多少,又称土壤湿度。

毛管水:是受土壤毛管力作用保持在土壤中的水分,(毛管水依其在土壤中的分布又可分为毛管悬着水和毛管上升水)。

毛管悬着水:在地下水埋深较大时,降水或灌溉水等地面水进入土壤,借助毛管力保持在上层土壤毛管孔隙中的水分毛管上升水:借助毛管力的作用,由地下水上升进入上层土体的水。

凋萎系数:出现永久凋萎时的土壤含水量称为凋萎点含水量,也称凋萎系数。

田间持水量:在地下水埋藏较深和排水良好的土地上,当充分降水或灌溉后,地表水完全入渗,并防止蒸发,经过几天时间,土壤剖面所保持的含水量,即为田间持水量。

(田间持水量包括吸湿水,薄膜水和毛管悬着水,其数量是三者数量的和)田间持水率:在生产实践中常将灌水两天后土壤所能保持的含水率叫做田间持水率。

SPAC系统的主要内容:水分经由土壤到达植物根系,进入根系,通过细胞传输进入木质部,由植物的木质部到达叶片,再由气孔扩散到大气中去,最后参与大气的湍流交换,形成一个统一、动态的互反馈连续系统,即土壤-植物-大气连续体(SPAC)系统。

在这一连续体中存在物质、能量和信息的传递和交换土壤、植物和大气是SPAC系统的研究对象。

SPAC系统研究的核心内容:水分在土壤、植物和大气中的传输。

水分总是从水势高的地方向水势低的地方运动作物需水量:指生长在大面积上的无病虫害,土壤水分和肥力适宜,能取得高产潜力条件下的作物植株蒸腾和棵间蒸发量,包括组成植株体所需的水量。

参照作物需水量(潜在腾发量):指土壤水分充足、地面完全覆盖、生长正常、高矮整齐的开阔(地块的长度和宽度都大于200m)矮草地(草高8~15cm)上的蒸发量。

![[农田水利学]第三章 灌水方法(可编辑)](https://uimg.taocdn.com/c5662a12d0d233d4b04e6988.webp)

[农田水利学]第三章灌水方法第三章灌水方法第一节灌水方法的评价标准、分类及使用条件一、评价指标 1 、灌水均匀度 2 、灌溉水利用效率 3 、贮水效率其他评价指标和农业措施的结合,施肥、喷药、调节气候等劳动生产率高。

水平畦田灌溉、机械化程度地形适应性管理与基建费用低占地少二、灌水方法分类 <一 > 全面灌溉 1 、地面灌溉畦灌沟灌淹灌(水稻 ) 漫灌(牧草 ) 2、喷灌sprinkle irrigation 利用专门设备将有压水输送至灌溉地段,喷射到空中,以降雨方式进行灌溉。

优点:均匀、地形适应性强、可调节湿度和温度、机械化程度高缺点:造价高、受风影响大。

打击强度过大可能伤害幼苗。

Sprinkle irrigation 二、局部灌溉Prtial irrigation 特点:只湿润作物周围局部土壤,其他远离作物根系的土壤保持干燥。

亦称为微灌( micro-irrigation )通常需要专门的管道系统和灌水器,将水和养分输送至根系附近。

优点:节水、节能、均匀、适应性强、可结合施肥。

可提高作物的品质和产量,利用劣质水源灌溉。

Partial irrigation 局部灌溉的种类 1、渗灌利用地下管道将水引至作物根系层,借助毛管作用自下而上湿润土壤。

亦称地下灌溉(滴灌亦可埋入地下)。

优点:蒸发少、占地少、压力低。

缺点:地面湿润差、容易堵塞、造价高 (2) 滴灌Drip irrigation 管道中灌溉水通过特制滴头直接滴在作物根部,然后渗入土壤 . 特点:节水、自动化程度高、地形适应能力强、作物可处于最佳水分状态。

缺点:易堵塞、造价高。

Drip irrigation 3、微喷灌micro-sprinkle 称为微型喷灌。

用小喷头将水喷洒在土壤表面,水流在空中消能。

可以是局部灌溉,也可以是全部灌溉。

湿润面积较大,所用的灌水器少,抗堵塞性能好,可创造良好生长环境。

与喷灌的区别:工作压力低(喷灌一般高于 15 米〕,流量小,水源象其他滴灌和渗灌一样需要过滤。

第二章作物需水量与灌溉用水量§1 作物需水量一、作物田间水分的消耗(三种途径:叶面蒸腾、棵间蒸发和深层渗漏)叶面蒸腾:作物植株内水分通过叶面气孔散发到大气中的现象;棵间蒸发:植株间土壤或水面(水稻田)的水分蒸发;深层渗漏:土壤水分超过了田间持水率而向根系以下土层产生渗漏的现象。

解释:棵间蒸发能增加地面附近空气的湿度,对作物生长环境有利,但大部分是无益的消耗,因此在缺水地区或干旱季节应尽量采取措施,减少棵间蒸发(如滴灌<局部灌溉>、水田不建立水层)和地面覆盖等措施。

深层渗漏对旱田是无益的,会浪费水源,流失养分,地下水含盐较多的地区,易形成次生盐碱化。

但对水稻来说,适当的深层渗漏是有益的,可增加根部氧分,消除有毒物质,促进根系生长,常熟、沙河、涟水等灌溉试验站结果都表明:有渗漏的水稻产量比无渗漏的水稻产量高3.9% ~26.5%。

叶面蒸滕量+棵间蒸发量=腾发量=作物田间需水量水田:田间需水量+渗漏量=田间耗水量由于水田不同土壤渗漏量大小差别很大,为了使不同土质田块水稻需水具有可比性,因此水稻的田间需水量不包括渗漏量,如计入渗漏量,则称为田间耗水量。

二、作物需水规律(一)影响作物需水量的因素1、气象条件主要因素,气温高、日照时间长、空气湿度低、风速大、气压低等使需水量增加;2、土壤条件含水量大,砂性大,则需水量大(棵间蒸发大)3、作物条件水稻需水量较大,麦类、棉花需水量中等,高粱、薯类需水量较少;4、农业技术措施地面覆盖、采用滴灌、水稻控灌等能减少作物需水量。

(二)作物需水特性1、中间多,两头少;开花结实期需水量最大2、存在需水临界期需水临界期:在作物全生育期中,对缺水最敏感,影响产量最大的时期。

几种作物的需水临界期:水稻孕穗至开花期棉花开花至幼铃形成期小麦拨节至灌浆期了解作物需水临界期的意义:1、合理安排作物布局,使用水不至过分集中;2、在干旱情况下,优先灌溉正处需水临界期的作物。

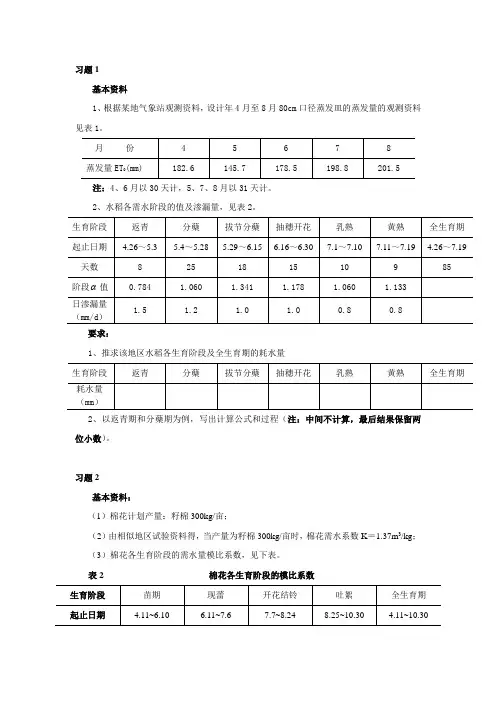

习题1基本资料1、根据某地气象站观测资料,设计年4月至8月80cm口径蒸发皿的蒸发量的观测资料见表1。

注:4、6月以30天计,5、7、8月以31天计。

2、水稻各需水阶段的值及渗漏量,见表2。

要求:1、推求该地区水稻各生育阶段及全生育期的耗水量2、以返青期和分蘖期为例,写出计算公式和过程(注:中间不计算,最后结果保留两位小数)。

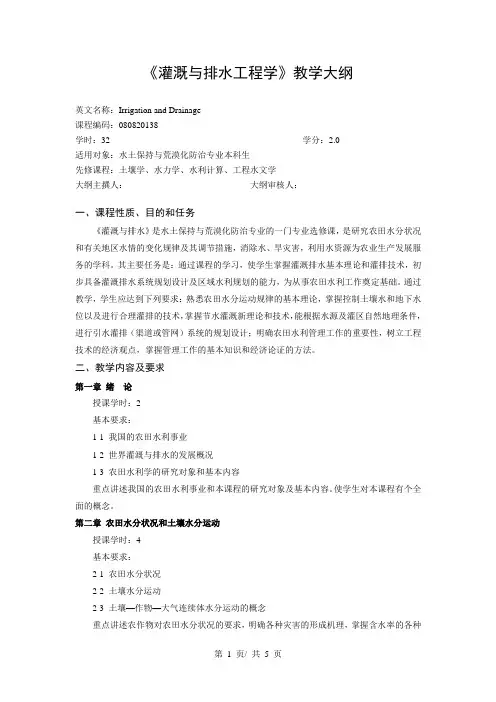

习题2基本资料:(1)棉花计划产量:籽棉300kg/亩;(2)由相似地区试验资料得,当产量为籽棉300kg/亩时,棉花需水系数K=1.37m3/kg;(3)棉花各生育阶段的需水量模比系数,见下表。

表2 棉花各生育阶段的模比系数要求:计算棉花各生育阶段需水量累积(单位:m 3/亩)。

1、解:计算公式:1、0ET ET α= ET ——某时段的作物需水量,以mm 计;0ET ——与ET 同期的水面蒸发量,mm 。

一般采用80cm 口径蒸发皿的蒸发值;α——需水系数。

2、田间耗水量=作物需水量+渗漏量 返青期:ET =0.784×(182.6×5/30+145.7×3/31)+1.5×8≈46.91mm分蘖期:ET =1.060×145.7×25/31+1.2×25≈154.55mm2、解:计算公式:1、KY ET = ET ——作物全生育期内的总需水量,m 3/亩;Y ——作物单位面积产量,kg/亩;K ——以产量为指标的需水系数。

2、ET K ET i i 1001=ET ——作物全生育期内的总需水量,m 3/亩;i ET ——某一生育阶段作物需水量,m 3/亩;i K ——需水量模比系数。

3-3 灌水模数的计算和灌水率图的修正。

资料:(1)某灌区灌溉面积为3333.3hm 2 (2)各种作物种植比例和灌溉制度见表2-3。

要求:(1)计算灌水模数。

(2)绘制并修正灌水模数图。

3-4 灌溉用水量资料:某灌区需从水库引水,灌溉面积40万亩,种植小麦、棉花等作物,复种指数1.40,各种作物种植面积:冬小麦,18万亩;棉花,8万亩;春玉米,8万亩,夏玉米,16万亩;其它杂粮,6万亩。

《灌溉与排水工程学》教学大纲英文名称:Irrigation and Drainage课程编码:080820138学时:32 学分:2.0适用对象:水土保持与荒漠化防治专业本科生先修课程:土壤学、水力学、水利计算、工程水文学大纲主撰人:大纲审核人:一、课程性质、目的和任务《灌溉与排水》是水土保持与荒漠化防治专业的一门专业选修课,是研究农田水分状况和有关地区水情的变化规律及其调节措施,消除水、旱灾害,利用水资源为农业生产发展服务的学科。

其主要任务是:通过课程的学习,使学生掌握灌溉排水基本理论和灌排技术,初步具备灌溉排水系统规划设计及区域水利规划的能力,为从事农田水利工作奠定基础。

通过教学,学生应达到下列要求:熟悉农田水分运动规律的基本理论,掌握控制土壤水和地下水位以及进行合理灌排的技术,掌握节水灌溉新理论和技术,能根据水源及灌区自然地理条件,进行引水灌排(渠道或管网)系统的规划设计;明确农田水利管理工作的重要性,树立工程技术的经济观点,掌握管理工作的基本知识和经济论证的方法。

二、教学内容及要求第一章绪论授课学时:2基本要求:1-1 我国的农田水利事业1-2 世界灌溉与排水的发展概况1-3 农田水利学的研究对象和基本内容重点讲述我国的农田水利事业和本课程的研究对象及基本内容。

使学生对本课程有个全面的概念。

第二章农田水分状况和土壤水分运动授课学时:4基本要求:2-1 农田水分状况2-2 土壤水分运动2-3 土壤—作物—大气连续体水分运动的概念重点讲述农作物对农田水分状况的要求,明确各种灾害的形成机理,掌握含水率的各种表示方法和换算关系。

着重讲述土壤水运动的基本理论,使学生熟悉入渗和蒸发不同边界条件下土壤水的计算方法,理解SPAC系统水分运动的概念。

第三章作物需水量和灌溉用水量授课学时:4基本要求:3-1 作物需水量3-2 作物灌溉制度3-3 灌溉用水量3-4 灌水率本章以讲授作物需水量的估算、作物灌溉制度的拟定、灌区用水过程线的推算和灌水率为重点。

《农田水利学》课程教学大纲Irrigation and drainage engineering一、课程基本信息二、教学目标(一)知识目标农田水利学是一门研究农田水分状况和有关地区水情的变化规律及其调节措施、消除水旱灾害和利用水资源为发展农业生产而服务的科学。

农田水利是水利工程的类— 1 —别之一,其基本任务是通过各种工程措施,调节和改变农田水分状况及其有关的地区水利条件,以促进农业生产的发展。

本课程的教学目的是使学生掌握灌溉排水的基本理论和灌排技术、灌排系统规划设计方法及地区水利规划的基本知识和方法等。

(二)能力目标通过理论教学,能根据水源条件选择合理的取水方式,能进行引水工程的水利计算;能进行灌区灌排系统的规划布置;能进行灌排系统的流量计算和纵横断面设计。

为土地规划、土地整治工程规划设计打下基础。

(三)素质目标培养学生爱岗敬业、勤奋好学、细心踏实、思维敏锐、勇于创新、科学认真的职业精神。

三、基本要求(一)了解了解我国的农田水利事业和世界灌溉与排水的发展概况;了解灌溉水源和取水方式的类型。

(二)理解理解农田水分状况和土壤水分运动的基本原理;理解作物需水量和灌溉用水量的计算方法;理解灌水方法的类型、特点及使用条件。

(三)掌握掌握灌溉渠道系统、灌溉管道系统的组成与规划设计;掌握田间排水的布置与结构、排水沟的设计水位和排水沟断面设计。

四、教学内容与学时分配绪论2学时一、水资源的概念二、灌溉排水工程在农业生产中的地位和作用三、灌溉排水工程的发展历程四、灌溉排水工程学研究对象和内容— 2 —知识点:水资源的概念、不同灌溉地带特征、研究对象和内容、灌溉排水工程的发展历程。

本章小结:本章主要介绍了水资源概念的由来和水资源开发利用的发展过程。

使学生了解我国的农田水利事业的发展概况和作用,理解水资源利用与保护的重要性,以及我国进行节水农业的必要性。

重点:水资源的概念和不同灌溉地带特征难点:灌溉排水工程的发展历程思考题:我国发展节水农业的重要意义?作业:1.水资源的含义及其双重性是指什么?包括的价值是什么?2.水资源的主要特征是什么?3.中国水资源的特点是什么?建议教学方法:启发式、讨论式和形象化教学相结合,采用多媒体教学。

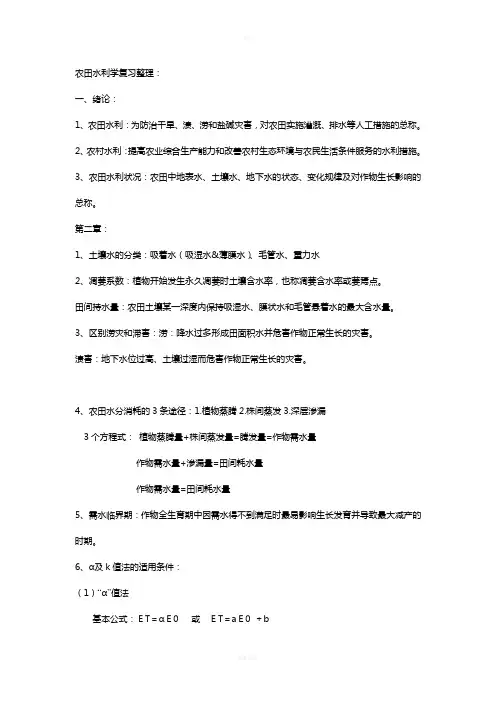

农田水利学复习整理:一、绪论:1、农田水利:为防治干旱、渍、涝和盐碱灾害,对农田实施灌溉、排水等人工措施的总称。

2、农村水利:提高农业综合生产能力和改善农村生态环境与农民生活条件服务的水利措施。

3、农田水利状况:农田中地表水、土壤水、地下水的状态、变化规律及对作物生长影响的总称。

第二章:1、土壤水的分类:吸着水(吸湿水&薄膜水)、毛管水、重力水2、凋萎系数:植物开始发生永久凋萎时土壤含水率,也称凋萎含水率或萎焉点。

田间持水量:农田土壤某一深度内保持吸湿水、膜状水和毛管悬着水的最大含水量。

3、区别涝灾和滞害:涝:降水过多形成田面积水并危害作物正常生长的灾害。

渍害:地下水位过高、土壤过湿而危害作物正常生长的灾害。

4、农田水分消耗的3条途径:1.植物蒸腾2.株间蒸发3.深层渗漏3个方程式:植物蒸腾量+株间蒸发量=腾发量=作物需水量作物需水量+渗漏量=田间耗水量作物需水量=田间耗水量5、需水临界期:作物全生育期中因需水得不到满足时最易影响生长发育并导致最大减产的时期。

6、α及k值法的适用条件:(1)“α”值法基本公式:ET=αE0 或ET=aE0 +b式中:ET ——某时段内作物田间需水量,mmE0 ——与ET同时段的水面蒸发量,mm;α——需水系数或称蒸发系数。

a,b——经验常数。

(2)“K ”值法基本公式:ET=KY 或ET=KYn+c式中:ET——作物全生育期内的总需水量,m3/亩Y——作物单位面积产量,kg/亩;K——以产量为指标的需水系数,m3/kg;n、c ——分别为经验指数和常数。

7、灌溉制度:按作物需水要求和不同的灌水方法制定的灌水次数,每次灌水的灌水时间和灌水定额和灌溉定额的总称。

8、灌水定额:一次灌水在单位灌溉面积上的灌溉量。

9、灌溉定额:各次灌水定额之和。

10、水稻充分灌溉制度的基本方程式及原则:(一)泡田定额计算公式:M1=0.667(h0+S1+e1t1-P1)式中: M1——泡田定额,m3/亩;h0 ——插秧时田面所需水深,mm;S1 ——泡田期渗漏量,mm;t1 ——泡田期的天数,d,e1 —— t1时期内水田田面平均蒸发强度,mm/d;P1 —— t1时期内的降雨量,mm。

1、灌溉用水的水质标准:(1)水质应符合GB5084-92《生活饮用水卫生标准》的要求;其中,地面水水质应符合国家地面水环境质量标准的二级或三级以上要求。

(2)水中溶解氧含量不得小于0.5mg/L。

(3)水温应在5°C~25°C之间。

(4)PH值应在6.5~8.5之间。

(5)溶解盐含量不得高于0.02g/L(矿化度)。

(6)总硬度不超过0.069mmol/L(以CaCO3计),即不超过120mg/L。

2、灌溉用水的水量标准:(1)灌区内作物对水的需要量按不同作物品种、生育期及灌水次数而定,一般每667m2产量的需水量为100kg~300kg。

(2)灌区内的实际供水量应根据当地气候条件确定,一般不宜低于设计供水量。

(3)根据灌区地形特点、土壤质地和保肥性能等因素合理确定田间沟渠的断面尺寸及深度等工程设施的设计参数,以保证有效利用水资源和减少工程的施工成本。

3、灌溉用水的流量与流速:(1)在满足农作物生长需要的条件下,宜采用小流量供水方式。

当采用大流量的供水方式时必须考虑以下因素:①保证正常生长的最低水位;②防止发生渍水和倒伏;③避免造成土壤板结;④防止产生气阻;⑤避免引起堵塞或损坏机泵等设备;⑥防止产生噪音和振动;⑦节约电能和水资源;⑧降低运行管理费用等。

(2)采用低扬程水泵时宜采取相应措施降低管道中的水流速度。

(3)当采用高扬程水泵时应注意以下几点:①尽量减小管道的坡度;②缩短管道的长度;③提高管材的强度;④加强管道的维护和管理;⑤注意安全防护;⑥定期检查并及时排除故障隐患;⑦做好防寒防冻工作等。

(4)对于地下水位较高的地区可采取井灌的形式进行灌溉。

农田水利学课程考试试题及答案姓名年级专业学号一、名词解释(每小题2分共10分)1.灌水率:2.排涝模数:3.平均排除法:4.(排涝计算中的)设计内水位:5.容泄区:二.选择题(共10分)1.灌溉设计标准是反映灌区效益达到某一水平的一个重要技术指标,一般以( )与( )表示?A、灌溉设计保证率、抗旱天数。

B、水文年型、降水量。

C、设计灌溉用水量全部获得满足的年数、抗旱天数。

D、水源来水量、灌区需水量。

2.什么叫田间渠系的灌排相邻布置?()A、灌溉渠道与排水沟道的规划布置。

B、田间各级渠道规划布置的形式。

C、田间灌排渠系并行相邻的布置形式。

D、田间灌排渠系交错的布置形式。

3.渠道的输水损失包括以下四个部分:()A、干渠、支渠、斗渠及农渠等四级渠道的水量损失。

B、渠床土质、地下水埋深、渠道的工作制度及输水时间。

C、自由渗流、顶托渗流、渠床土质、与渠道的工作制度等。

D、渠道水面蒸发损失、渠床渗漏损失、闸门漏水与渠道退水等。

4.什么叫渠道水的利用系数?()A、灌溉渠系的净流量与毛流量的比值。

B、某一级渠道的净流量与毛流量的比值。

C、田间实际灌入的有效水量与末级渠道的供水量之比。

D、实际灌入农田的有效水量和渠首引入的水量之比。

5.在渠道规划设计中,渠道最小流量有何作用?()A、用以校核对下一级渠道的水位控制条件。

B、用以校核渠道不淤条件。

C、用以确定修建节制闸的位置。

D、用以校核对下一级渠道的水位控制条件和确定修建节制闸的位置,并按最小流量验算渠道不淤条件。

6.什么叫雨水径流集蓄灌溉工程?()A、导引、收集雨水径流,并把它蓄存起来加以有效灌溉利用的工程技术措施。

B、田面、坡面、路面及屋面庭院等各类集水工程。

C、各类形式的水窖、水窑窖等蓄水工程。

D、各类最为有效节水的灌溉方式。

7.集流面的处理主要包括哪三类方法?()A、采用混凝土、水泥土、三七灰土进行表面处理。

B、采用塑料薄膜、或塑膜复沥青、复草泥。

C、植被管理;地表处理;化学处理。

农田水利学复习整理:一、绪论:1、农田水利:为防治干旱、渍、涝和盐碱灾害,对农田实施灌溉、排水等人工措施的总称。

2、农村水利:提高农业综合生产能力和改善农村生态环境与农民生活条件服务的水利措施。

3、农田水利状况:农田中地表水、土壤水、地下水的状态、变化规律及对作物生长影响的总称。

第二章:1、土壤水的分类:吸着水(吸湿水&薄膜水)、毛管水、重力水2、凋萎系数:植物开始发生永久凋萎时土壤含水率,也称凋萎含水率或萎焉点。

田间持水量:农田土壤某一深度内保持吸湿水、膜状水和毛管悬着水的最大含水量。

3、区别涝灾和滞害:涝:降水过多形成田面积水并危害作物正常生长的灾害。

渍害:地下水位过高、土壤过湿而危害作物正常生长的灾害。

4、农田水分消耗的3条途径:1.植物蒸腾2.株间蒸发3.深层渗漏3个方程式:植物蒸腾量+株间蒸发量=腾发量=作物需水量作物需水量+渗漏量=田间耗水量作物需水量=田间耗水量5、需水临界期:作物全生育期中因需水得不到满足时最易影响生长发育并导致最大减产的时期。

6、α及k值法的适用条件:(1)“α”值法基本公式:ET=αE0 或ET=aE0 +b式中:ET ——某时段内作物田间需水量,mmE0 ——与ET同时段的水面蒸发量,mm;α——需水系数或称蒸发系数。

a,b——经验常数。

(2)“K ”值法基本公式:ET=KY 或ET=KYn+c式中:ET——作物全生育期内的总需水量,m3/亩Y——作物单位面积产量,kg/亩;K——以产量为指标的需水系数,m3/kg;n、c ——分别为经验指数和常数。

7、灌溉制度:按作物需水要求和不同的灌水方法制定的灌水次数,每次灌水的灌水时间和灌水定额和灌溉定额的总称。

8、灌水定额:一次灌水在单位灌溉面积上的灌溉量。

9、灌溉定额:各次灌水定额之和。

10、水稻充分灌溉制度的基本方程式及原则:(一)泡田定额计算公式:M1=0.667(h0+S1+e1t1-P1)式中: M1——泡田定额,m3/亩;h0 ——插秧时田面所需水深,mm;S1 ——泡田期渗漏量,mm;t1 ——泡田期的天数,d,e1 —— t1时期内水田田面平均蒸发强度,mm/d;P1 —— t1时期内的降雨量,mm 。

农田水利学复习参考答案农田水利学复习参考答案第1章灌溉用水量一、名词解释1.经久耐用系数吸湿水达到最大时的土壤含水率称为吸湿系数。

2.浸渍系数植物开始发生永久凋萎时的土壤含水率,也称凋萎含水率或萎蔫点。

3.田间抱持水率农田土壤某一深度内保持吸湿水、膜状水和毛管悬着水的最大含水量。

4.作物需水量指生长在大面积上的无病虫害作物,土壤水分和肥力适宜时,在给定的生长环境中能取得高产潜力的条件下为满足植株蒸腾、土壤蒸发及组成植株体所需的水量。

5.灌溉制度按作物需水要求和不同灌水方法制定的灌水次数、每次灌水的灌水时间和灌水定额以及灌溉定额的总称。

6.灌水定额一次灌水在单位灌溉面积上的灌水量。

7.灌溉定额各次灌水定额之和。

8.灌水率为(灌水模数)单位灌溉面积上的灌溉净流量q净。

9.灌溉设计保证率是指灌区灌溉用水量在多年期间能够得到充分满足的机率,一般以正常供水的年数或供水不破坏的年数占总年数的百分比表示。

二、简答1.简述农田土壤水分的存在形式。

按农田土壤水分存有的三种基本形式为地面水、土壤水和地下水。

其中土壤水就是与作物生长关系最紧密的水分存有形式,按形态可以分成气态水、迪容水、毛管水和重力水。

2.土壤含水量的表示方法有哪几种?它们之间的换算关系怎样?主要存有四种:质量百分数,以水分质量占到干土质量的百分数则表示;体积百分数,以土壤水分体积占到土壤体积的百分数则表示,或以土壤水分体积占到土壤孔隙体积的百分数则表示;相对含水率,以土壤实际含水率占到田间抱持水率的百分数则表示;水层厚度,将某一土层含有的水量换算成水层厚度,以mm计。

3.简述土壤水的有效性。

土壤水按与否能够被作物利用而分割为违宪水、短缺水和有效率水。

其中违宪水是指高于土壤迪容水(最小分子抱持水率)的水分,短缺水是指重力水,有效率水是指重力水和违宪水之间的毛管水。

4.何谓旱灾、洪灾、涝灾和渍害?农田水分严重不足引发作物产量增加或倒伏的灾害称作旱灾。

洪灾主要就是指河、湖泛滥成灾上开构成的灾害。

第一章§1 农田水分状况农田水分:指农田中的地表水、土壤水和地下水。

地表水:地表积水。

土壤水:包气带中的水分。

地下水:饱水带中的水分(可自由流动的水体)。

与作物生长最亲密的是土壤水。

一、土壤水(一)土壤水分形态土壤水又可分为吸着水、毛管水和重力水等几种水分形态。

1.吸着水(1)吸湿水分子力、牢牢约束在土粒表面、不可以挪动、分子状态水吸湿水达到最大时的土壤含水率称为吸湿系数。

(2)膜状水分子力、约束在土粒表面、可沿表面挪动但不可以离开土粒表面、液态水膜膜状水达到最大时的土壤含水率称为最大分子持水率。

2.毛管水对于单个土粒 ,只好依赖分子力吸附水分 , 但对于由很多土粒会合而成的土壤 ,其连续不停的孔隙相当于毛细管 ,所以还存在一种毛管力 ,依赖毛管力保持在土壤中的水分称为毛管水。

按水份供应状况不一样,分悬着毛管水和上涨毛管水。

(1)悬着毛管水浇灌或降雨后,在毛管力作用下保持在上部土层中的水分。

土壤储藏水的主要形式。

悬着毛管水达到最大时的土壤含水率称为田间持水率。

(2)上涨毛管水在地下水位以上周边土层中,因为毛细管作用所保持的水分。

上涨毛管水达到根系,则可被作物汲取利用,但地下水位不一样意上涨到根系,以防渍害。

盐碱地域应严格控制地下水位,发防发生次生盐碱化。

3.重力水土壤中超出田间持水率的那部分水为重力水。

重力水以深层渗漏的形式进入更下的土层,或地下水。

旱地应防止深层渗漏,以防备水的浪费和肥料的流失。

水田保持适合的深层渗漏是有利的,会增添根部氧分,有利于根系发育。

(二)土壤水分的有效性土壤对水分的吸力:1000MPa —作物根系对水分的吸力: 1.5 MPa 左右(1 MPa=9.87 大气压 =100m 水柱 )假如水分受土壤的吸力小于 1.5 MPa, 作物可汲取利用 ;如水分受土壤的吸力大于 1.5 MPa, 则作物不可以汲取利用。

1.5 MPa 是有效水和无效水的分界点。

土壤水分的有效性能够用下列图来说明:(图:土壤水分有效性图)二、农田水分状况(一 )旱田适合的农田水分状况不一样意地表积水土壤适合含水率: 凋萎系数 ~田间持水率凋萎系数 =0.6 β田地下水水质较好,则地下水位可较高, 但一下水位不可以达到根系层。