结构力学力矩分配法

- 格式:ppt

- 大小:906.50 KB

- 文档页数:26

结构力学下多结点力矩分配法引言在结构力学中,力矩分配法是一种常见的分析方法,用于计算多结点约束下的力矩分配。

多结点力矩分配法通过将外加载荷分配给结构中的各个节点,以确定每个节点承载的力矩。

本文将介绍结构力学下的多结点力矩分配法的基本原理和计算方法。

原理多结点力矩分配法的原理基于以下假设:1.结构是一个刚体,可以忽略其变形。

2.结构中的每个节点都可以承受力矩,且力矩的分配是均匀的。

基于这些假设,我们可以将外加载荷分配给结构中的各个节点,并计算每个节点承载的力矩。

力矩的分配是根据节点间的刚性关系来确定的。

计算方法多结点力矩分配法可以通过以下步骤进行计算:1.确定结构的节点个数和节点编号。

2.根据结构的几何形状和边界条件,建立节点间的刚性关系。

3.将外加载荷均匀地分配给每个节点。

可以根据结构的几何形状和边界条件,考虑节点之间的距离和角度来确定各个节点的分配比例。

4.根据节点间的刚性关系,计算每个节点承载的力矩。

可以使用刚体平衡条件来计算力矩的分配。

5.检查计算结果的合理性。

根据结构的几何形状和边界条件,验证计算得到的力矩分配是否符合工程实际。

示例下面以一个简单的桁架结构为例,介绍多结点力矩分配法的计算方法。

假设桁架结构的节点个数为4,节点编号分别为1, 2, 3和4。

外加载荷为M,沿结构的纵向均匀分布。

根据桁架结构的几何形状和边界条件,建立节点间的刚性关系。

假设节点1和节点2之间的刚性系数为k1,节点2和节点3之间的刚性系数为k2,节点3和节点4之间的刚性系数为k3。

将外加载荷均匀地分配给每个节点。

假设节点1承载的力矩为M1,节点2承载的力矩为M2,节点3承载的力矩为M3,节点4承载的力矩为M4,可以得到以下关系:M1 + M2 + M3 + M4 = M根据节点间的刚性关系,可以得到以下关系:k1 * (M2 - M1) = 0k2 * (M3 - M2) = 0k3 * (M4 - M3) = 0通过这些关系,我们可以求解出每个节点承载的力矩。

力矩分配法公式力矩分配法是结构力学中求解超静定结构的一种重要方法。

这玩意儿听起来好像挺高深莫测的,但其实只要咱们一步步来,也能把它搞明白。

我记得之前给学生们讲这个知识点的时候,有个叫小李的同学,那表情简直就像是被扔进了一团迷雾里,完全找不着北。

我就问他:“小李,咋啦?”他苦着脸说:“老师,这力矩分配法的公式我咋看都像外星文,根本理解不了啊!”其实啊,力矩分配法的核心就是通过逐次分配和传递不平衡力矩,来逐步逼近真实的内力解。

那力矩分配法的公式到底是啥呢?咱们来瞅瞅。

先说基本的分配系数。

分配系数μij 等于连接在节点 i 的 j 杆端的转动刚度 Sij 除以交于节点 i 的各杆端转动刚度之和∑Sik 。

这就好比一群小伙伴分糖果,每个人能分到的糖果数取决于自己手里的“筹码”(转动刚度)占总“筹码”的比例。

再看传递系数 Cij。

对于不同的杆件,传递系数是不一样的。

比如两端固定的梁,近端的传递系数是 1/2,远端是 0;一端固定一端铰支的梁,固定端的传递系数是 1/2,铰支端是 0 。

然后就是不平衡力矩的分配和传递啦。

先计算不平衡力矩 M,它等于固端弯矩之和。

接着将不平衡力矩按照分配系数分配给各杆端,得到分配弯矩。

分配弯矩再乘以传递系数传递到远端,就得到传递弯矩。

就拿一个简单的连续梁来说吧。

假设我们有一个两跨连续梁,AB跨和 BC 跨,B 节点处有一个集中力。

我们先计算各杆端的转动刚度,确定分配系数。

算出不平衡力矩后进行分配和传递,一次次地重复这个过程,直到误差在允许范围内。

在实际解题的时候,可别被那些密密麻麻的数字和符号给吓住了。

要像剥洋葱一样,一层一层地来。

就像小李同学,在我给他耐心讲解,又带着他做了几道练习题后,他终于恍然大悟,一拍脑门说:“哎呀,老师,原来也没那么难嘛!”总之,力矩分配法公式虽然看起来有点复杂,但只要我们理解了其中的原理,多做几道题练练手,就能把它拿下。

同学们,加油哦!。

结构力学——力矩分配法结构力学是研究物体在外力作用下的变形和破坏行为的学科。

其中,力矩分配法是一种求解结构梁的内力和变形的常用方法之一、本文将介绍力矩分配法的基本理论和应用。

首先,对于结构力学的研究,我们需要了解一些基本概念。

力矩是由力的作用点与旋转轴之间的距离和力的大小决定的。

在结构力学中,我们通常考虑作用在梁上的力和力矩。

梁是一种常见的结构元件,可以将其看作是在两个固定点之间作用的力的集合。

在力矩分配法中,我们将梁分割成若干个小段,然后逐段计算每个小段的内力和变形。

假设有一根长度为L,截面形状均匀的梁,并且在两个固定点之间施加了一系列分布力。

我们可以将梁分割成n个小段,每个小段的长度为Δx=L/n。

接下来,我们需要计算每个小段的内力和变形。

首先,我们可以根据材料力学的基本原理得出梁的拉伸、压缩和弯曲的力学方程。

然后,我们可以根据小段的切线方向和切线上的任意一点来推导出该小段的内力和弯曲方程。

最后,我们将内力分量在小段两端的力矩分配系数和位置矩分配系数进行合成,从而得出该小段的内力和弯曲方程。

在力矩分配法中,一个重要的概念是力矩分配系数。

力矩分配系数是一个无量纲的参数,用来表示力和力矩在小段两端分配的比例。

在计算力矩分配系数时,我们可以根据梁的几何形状和分布力的位置,利用力矩的基本原理进行推导。

力矩分配系数是力矩分配法的核心,它可以帮助我们计算出每个小段的内力和变形。

在实际应用中,力矩分配法通常用于求解多跨梁的内力和变形。

我们可以将多跨梁分割成若干个小段,并根据力矩分配法计算出每个小段的内力和变形。

然后,我们可以将各个小段的内力和变形进行叠加,得出整个多跨梁的内力和变形。

需要注意的是,力矩分配法具有一定的局限性。

首先,它只适用于存在弯曲变形的梁,对于其他类型的结构,如框架和板,需要采用其他的分析方法。

其次,力矩分配法仅适用于分布力作用在梁的直线部分上,对于弯曲部分或非均匀分布力的情况,需要采用其他的方法进行分析。

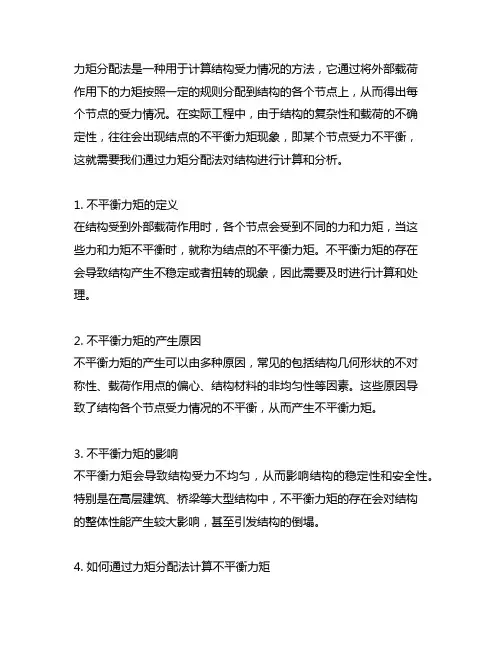

力矩分配法是一种用于计算结构受力情况的方法,它通过将外部载荷作用下的力矩按照一定的规则分配到结构的各个节点上,从而得出每个节点的受力情况。

在实际工程中,由于结构的复杂性和载荷的不确定性,往往会出现结点的不平衡力矩现象,即某个节点受力不平衡,这就需要我们通过力矩分配法对结构进行计算和分析。

1. 不平衡力矩的定义在结构受到外部载荷作用时,各个节点会受到不同的力和力矩,当这些力和力矩不平衡时,就称为结点的不平衡力矩。

不平衡力矩的存在会导致结构产生不稳定或者扭转的现象,因此需要及时进行计算和处理。

2. 不平衡力矩的产生原因不平衡力矩的产生可以由多种原因,常见的包括结构几何形状的不对称性、载荷作用点的偏心、结构材料的非均匀性等因素。

这些原因导致了结构各个节点受力情况的不平衡,从而产生不平衡力矩。

3. 不平衡力矩的影响不平衡力矩会导致结构受力不均匀,从而影响结构的稳定性和安全性。

特别是在高层建筑、桥梁等大型结构中,不平衡力矩的存在会对结构的整体性能产生较大影响,甚至引发结构的倒塌。

4. 如何通过力矩分配法计算不平衡力矩为了解决结构受到不平衡力矩的问题,可以通过力矩分配法进行计算。

力矩分配法是结构力学中常用的一种计算方法,它通过将外部载荷的力矩按比例分配到各个节点上,从而得出每个节点的受力情况。

在计算不平衡力矩时,可以通过以下步骤进行:Step 1: 分析结构受力情况,确定各个节点的外力和外力矩;Step 2: 将外力按比例分配到各个节点上,得出每个节点的受力;Step 3: 计算各个节点的力矩平衡方程,得出不平衡力矩的大小和方向;Step 4: 根据不平衡力矩的情况进行调整或者加固结构。

5. 实例分析以一个简单的梁结构为例,假设结构受到外部载荷作用,其中某个节点的受力情况不平衡。

通过力矩分配法进行计算和分析,可以得出该节点的不平衡力矩,并根据实际情况进行调整和处理,从而保证结构的稳定和安全。

通过以上分析,我们可以清楚地认识到力矩分配法在计算结构受力情况中的重要性,特别是在处理结点的不平衡力矩时更显得必要。

力矩分配法步骤一、力矩分配法概述力矩分配法是一种常用的结构力学计算方法,通过将外力作用于结构的力矩分配到各个构件上,进而求解结构的内力和变形。

本文将介绍力矩分配法的基本步骤,以帮助读者理解并运用该方法。

二、确定支座反力在应用力矩分配法之前,首先需要确定结构的支座反力。

通过平衡条件和约束条件,可以求解出支座反力的大小和方向。

三、选择适当的截面根据结构的几何形状和材料力学性质,选择适当的截面进行内力计算。

一般情况下,选择在结构中能够产生最大弯矩或剪力的截面进行计算。

四、计算截面的惯性矩根据所选截面的几何形状,计算出截面的惯性矩。

惯性矩是描述截面抗弯刚度大小的物理量,计算时需要考虑截面形状和材料的分布。

五、计算截面的受力矩根据外力作用点与截面的相对位置关系,计算出截面上的受力矩。

受力矩的计算需要考虑外力的大小和方向,以及结构的几何形状。

六、应用力矩分配公式根据力矩分配法的基本原理,将截面上的受力矩按比例分配到各个构件上。

分配的比例通常根据截面的惯性矩和构件的刚度来确定。

七、计算构件的内力根据分配到各个构件上的受力矩和构件的刚度,计算出各个构件的内力。

一般情况下,根据受力矩的大小和方向可以确定构件的弯矩和剪力。

八、计算构件的变形根据构件的内力和材料的力学性质,计算出构件的变形。

变形的计算可以采用弹性力学的基本理论,考虑构件的材料性质和几何约束条件。

九、检验计算结果对于复杂的结构系统,需要对计算结果进行检验。

可以通过平衡条件、力的平行四边形法则和位移相容性等原理来检验计算结果的准确性。

十、总结力矩分配法是一种常用的结构分析方法,可以用于求解结构的内力和变形。

通过确定支座反力、选择适当的截面、计算截面的惯性矩、计算截面的受力矩、应用力矩分配公式、计算构件的内力、计算构件的变形和检验计算结果等步骤,可以较为准确地分析结构的力学性能。

但需要注意,在应用力矩分配法时要考虑结构的实际情况和假设条件,以得到合理的计算结果。

前面介绍的力法和位移法,是分析超静定结构的两种基本方法。

两种方法都要建立方程并解联立方程解联立方程直接解法渐近解法结构力学中的渐近法有两种应用方式。

•先从力学上建立方程组,然后从数学上对方程组采用渐近解法。

•不建立方程组,直接考虑结构的受力状态,从开始时的近似状态,逐步调整,最后收敛于真实状态。

力矩分配法属于位移法类型的渐近解法。

力矩分配法适用于连续梁和无结点线位移的刚架。

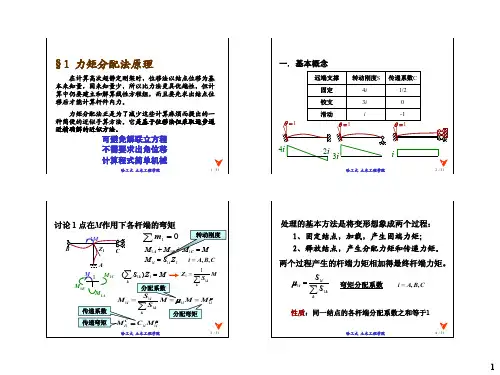

一、力矩分配法中使用的的几个名词(1) 转动刚度转动刚度表示杆端对转动的抵抗能力。

杆端的转动刚度以S表示,它在数值上等于使杆端产生单位转角时在转动端需要施加的力矩。

第一节力矩分配法的基本概念l EI A B 1l EI S AB /4=lEI S AB /3=A B 1A B 1lEI S AB /=A B 0=AB S (a)(b)(c)(d)远端固定,S =4i 远端简支,S =3i 远端滑动,S =i 远端自由,S =0(10-1)(10-2)(10-3)(10-4)图10-1给出了等截面杆件在A 端的转动刚度S AB 的数值。

1)在S AB 中,A 点是施力端,B 点称为远端。

当远端为不同支承地情况时,S AB 的数值也不同。

2)S AB 是指施力端A 在没有线位移的条件下的转动刚度。

在图10–1中,A 端画成铰支座,其目的是为了强调A 端只能转动、不能移动这个特点。

如果把A 端改成辊轴支座,则S AB 的数值不变。

也可以把A 端看作可转动(但不能移动)的刚结点。

这时S AB 就代表当刚结点产生单位转角时在杆端A 引起的杆端弯矩。

关于S AB 应当注意下列几点:3)式(10–1)到(10–3)可由位移法中的杆端弯矩公式导出。

式中lEI i(2) 分配系数图7–2a 所示为三杆AB 、AC 和AD 在刚结点A 连结在一起。

为了便于说明问题,设B 端为固定端,C 端为定向支座,D 端为铰支座。

设有力偶荷载M加于结点A ,使结点A产生转角 A ,然后达到平衡。