盈余管理及其经济后果

- 格式:ppt

- 大小:129.50 KB

- 文档页数:40

盈余管理的经济后果作者:朱凯来源:《财会学习》 2018年第10期摘要:国内外学者研究认为,资本市场确实存在着与管理的动机、条件和行为,管理层会进行盈余管理。

那么盈余管理的经济后果如何?国内外学者都是主要从以下两方面进行研究的:(1)市场能否识别盈余管理行为? (2)盈余管理具有正面效应还是负面效应?关键词:盈余管理;经济后果一、国外研究现状??(一 )市场能否识别盈余管理行为有效市场理论认为,在有效的市场中,投资者能够通过对财务报表的分析发现企业的盈余管理行为。

国外学者对于市场能否识别盈余管理的研究出现了不一致的结果。

国外学者早期的研究认为,市场能够识别盈余管理行为。

汉德 (Hand,1992)的研究表明,投资者能够识别物价上涨期间采用后进先出法的公司,并且对相应的报告盈余的下降反应并不敏感。

然而,其他学者的研究持有不同的观点,他们并不认为市场可以识别企业的盈余管理行为。

Beneish(1997)选取违背一般公认会计准则的公司作为样本进行研究的,结论发现这些没有遵守一般会计准则的企业,在违背准则的后两年,这些公司得到了十分明显负的非正常回报,这一结论充分的说明了投资者没有完全发现这些公司的盈余管理行为。

(二 )盈余管理具有正面效应还是负面效应一种观点认为盈余管理具有正面效应。

希利和瓦伦 (1999)的研究发现,虽然一些企业的盈余管理行为可能会违背会计准则关于可靠性的要求,但是也正是因为盈余管理行为提高了会计信息的相关性;斯科特 (2000)研究发现,当企业签订的契约缺乏灵活性的时候,企业管理层如果采取盈余管理行为,能够对未来的期望做相对出灵活处理,从而将这些内部的消息更加准确的反应给相关的报表使用者。

另一种观点则认为盈余管理具有负面效应。

德科等 (1996)对初次宣布有盈余管理行为时的公司的股价进行研究发现,那些公司在被对外报道盈余管理后,资本市场都有一定程度的反应,股票平均下降 9%;同样, Teoh、Wong和 Rao(1998)在对 IPO和进行 SEO之后发现盈余管理行为的公司进行研究,结果发现这些被发现盈余管理的公司股价都在这之后大幅度下降。

浅谈盈余管理及其效应【摘要】盈余管理是公司在报表中对盈余数据进行操纵的行为,主要是为了达到一定的目的。

盈余管理的动机包括维护公司形象、推动股价上涨等。

盈余管理的效应涉及到公司治理、股东利益保护等方面。

盈余管理常见手段包括盈余平滑、盈余操纵等。

影响因素主要有公司规模、行业竞争程度等。

监管措施包括强化内部控制、加强审计监管等。

盈余管理存在的风险包括损害公司声誉、降低投资者信任度等。

未来发展趋势包括趋向透明化、加强监管力度等。

盈余管理的重要性体现在影响公司形象、投资者信任度等方面。

对公司发展的影响包括影响公司价值、影响公司业绩等。

挑战与机遇包括应对监管要求、抓住市场机会等。

盈余管理对公司的影响深远,需要公司高度重视。

【关键词】盈余管理、动机、效应、常见手段、影响因素、监管措施、风险、未来发展趋势、重要性、公司发展、挑战、机遇。

1. 引言1.1 什么是盈余管理盈余管理是指公司在编制财务报表时利用各种手段和方法,使盈余数据呈现一种符合公司利益和股东利益的状态。

盈余管理的目的是通过调整会计政策和会计估计,达到改变财务报表盈余水平的目的,从而影响公司的股价或其他利益。

盈余管理可以通过调整收入和费用的确认时机、调整资产和负债的估值方法、采用不同的会计政策等手段来实现。

盈余管理并非完全负面,一定程度上可以帮助公司应对市场波动和经济环境变化,提高公司价值。

过度盈余管理可能会导致投资者对公司的信任度下降,损害公司长期发展和声誉。

公司在进行盈余管理时需要谨慎操作,遵守相关法律法规,确保盈余数据的真实与可靠,维护公司良好形象和发展前景。

1.2 盈余管理的动机盈余管理的动机可以从多个方面来解释。

公司可能通过盈余管理来达到自身利益最大化的目的,例如通过在财务报表上增加收入或减少费用,从而提高公司的盈利能力和股价。

公司的管理层可能因为个人利益或绩效考核等因素而有动机进行盈余管理。

市场竞争激烈、压力大的行业中的公司可能更容易出现盈余管理的动机,以保持市场地位和吸引投资者。

上市公司过度盈余管理及其治理近年来,由于虚假会计报告信息的屡屡出现,特别是安然、世通、施乐公司等事件的发生,使人们对利润操纵“谈虎色变”,其实利润操纵和盈余管理是不同的。

盈余管理是指企业管理当局从更好地实现其经营目标出发,在会计法规和准则允许的范围内,以会计政策的可选择性为前提,通过会计估计的合理变更、会计方法的选择运用、交易事项的时点控制及关联交易的适度调节来修正财务报告,以达到平衡收益、稳定股价、合理避税、规避风险等目的,从而实现企业价值或股东财富最大化的一种行为。

而利润操纵则是采用不合法的手段改变企业的盈余信息,以不合法的手段来粉饰企业的财务报表。

盈余管理的经济后果有积极和消极两个方面,利润操纵的经济后果则百害而无一利,除了企业管理当局人员能中饱私囊外,企业的股东、债权人甚至政府都深受其害。

企业通常可以通过固定资产折旧、无形资产开发支出资本化、借款费用资本化、债务重组等方法合理地进行盈余管理。

盈余管理需要有一个“合理的度”,过度盈余管理的结果会导致会计信息严重失真,会计信息质量下降,进而损害到报表使用者的利益。

过度盈余管理是违背会计职业道德准则的行为,同时它也会对公司的长期利益产生不利影响,甚至影响到整个社会的资源配置效率。

银广夏事件以后,许多股民在凄风苦雨中含泪出局,退出仅剩零头的本资,有些股民甚至发誓宁愿过“朝餐是草根,暮食仍木皮”的日子,也要远离股市,与股市老死不相往来。

这严重影响了我国证券市场的健康发展。

随着我国证券市场的发展,我国上市公司实施过度盈余管理现象比较普遍,由于我国会计准则和会计制度目前还处于和国际接轨的过程中,不少制度的设计上还存在不足,为上市公司实施过度盈余管理留下了空间。

而且我国在监管过度盈余管理方面的规定尚不完备,打击的力度不够大,使得进行过度盈余管理的收益远远大于成本,从而造成了上市公司过度盈余管理现象的普遍存在,其调整盈余的数额之大、程度之深,远远超过了正常的盈余管理。

盈余管理:动因及后果【会计实务经验之谈】在市场经济发展过程中,企业为了不被社会所淘汰,会采取一定的手段和措施,以谋取自身利益最大化。

企业是理性经济人,由于委托代理关系,股东要实现股东财富最大化,而经理层要实现自身效用最大化,想方设法地进行盈余管理,甚至利润操纵。

所谓盈余管理,是指公司的管理层为实现自身的效用或公司的市场价值最大化目标,进行会计政策的选择,从而调节公司盈余的行为。

盈余管理具有一定的基本特征:第一,盈余管理的主体是企业的管理当局。

第二,在盈余管理的过程中,企业管理当局是有目的、有意识地选择对自身有利的会计政策或交易安排(职业判断和规划交易),即管理当局是有意图的。

第三,管理当局进行盈余管理的目的在于获得自身利益。

利润操纵是指企业的管理者为了自身或企业的利益,通过会计政策选择或采用其他方法,人为地调节企业利润的行为。

利润操纵的主要目的是为了自身的利益。

盈余管理与利润操纵是两个不同的概念。

一、盈余管理产生的动因盈余管理的动因有终极动因和中介动因。

企业盈余管理的终极动因是获取私人利益。

由于委托代理关系,管理者与股东的目标并不完全一致,他们都想使各自的获益最大化。

为使二者的目标趋于一致,委托方(股东)通常采用管理报酬契约来促使管理者尽最大努力工作。

理论上,以企业增值作为经理报酬的标准最为合适,但由于企业市场价值的不可观察性等多种因素,实务中采用会计报告收益作为经理报酬的标准,管理报酬契约成为了会计报告收益的一个正值的线性函数,并产生了分红计划假设。

分红计划假设是指经理人员有可能通过选择会计政策将报告收益从未来期间转至当期。

分红计划产生了双重效应,一方面,它尽量使管理者的经营管理活动向股东的目标靠拢,管理报酬契约使经理成为企业剩余索取权的分享者,在增加企业价值的同时增加自身利益,这就产生了效率性,是一种帕累托改进;另一方面,它又使管理者更具有谋求任期内自身利益的最大化的机会主义动机。

例如净利润低于奖金方案的下限或者高于其上限,管理者会进行利润平滑。

企业盈余管理及其经济后果引言企业盈余管理是指企业在财务报表编制过程中,通过选择适宜的会计政策和合理的会计估计,以及通过选择适当的会计准那么,来影响企业的财务业绩和盈余的分配。

盈余管理在一定程度上可以影响企业的财务健康状况和经济后果。

本文将探讨企业盈余管理的概念、方法以及对经济后果的影响。

企业盈余管理是企业在财务报告编制和披露过程中,采取合法合规的措施,借助会计政策的选择和会计估计的制定,在符合会计准那么的前提下,对企业的经营盈余进行管理和操控的行为。

盈余管理可以通过调整合约条款、收入确认时点、本钱减值计提、资本化等方式来影响企业的盈余。

企业盈余管理的目的是提高企业的财务业绩,增加企业的盈利能力,并影响企业的股东利益、管理层鼓励以及市场对企业的评价。

企业盈余管理的方法主要包括以下几种:1. 会计政策选择企业可以根据实际情况选择适合自身的会计政策。

例如,选择合理的收入确认时点、本钱资本化水平和折旧方法等,来影响企业的盈余。

但需注意,企业在选择会计政策时必须遵循会计准那么,不得违反法律法规。

2. 会计估计调整企业可以通过合理的会计估计方法对企业的资产、负债以及准备金进行调整,从而影响企业的盈余。

例如,企业可根据预测未来经济环境的变化,对资产价值进行调整,以此降低盈余的波动性。

3. 盈余资本化企业可以将一局部费用进行资本化处理,从而将其转化为资产。

这样做可以延迟费用确实认,在短期内提高企业的盈余。

但需要注意,资本化处理必须符合会计准那么的要求,不能违反相关规定。

三、企业盈余管理的经济后果企业盈余管理的经济后果通常表现为以下几个方面:1. 影响股东利益通过盈余管理,企业可以调整分配方案,从而影响股东的利益。

例如,企业可以选择发放股息或进行股票回购,来调整股东利益分配的比例。

2. 影响管理层鼓励盈余管理还可以影响企业对管理层的鼓励机制。

通过调整盈余水平,企业可以影响管理层的绩效评价和奖励机制,从而引导管理层朝着企业目标努力。

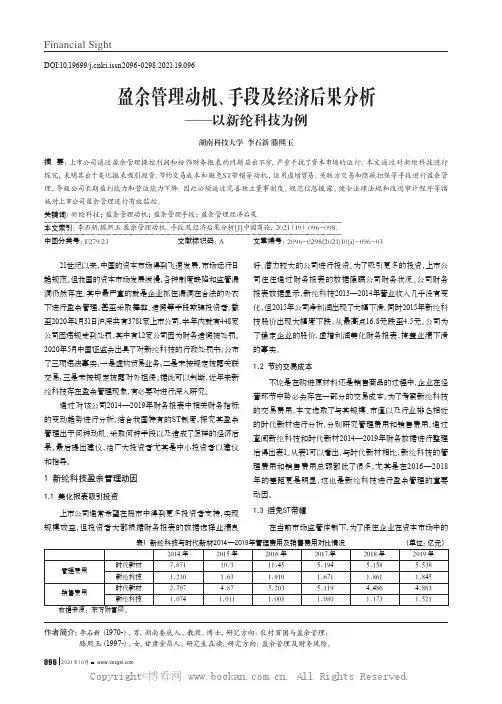

0962021年10月 Financial Sight21世纪以来,中国的资本市场得到飞速发展,市场运行日趋规范。

但我国的资本市场发展缓慢,各种制度缺陷和监管漏洞仍然存在。

其中最严重的就是企业抓住漏洞在合法的外衣下进行盈余管理,甚至采取舞弊、造假等手段欺骗投资者。

截至2020年1月31日沪深共有3781家上市公司,半年内就有448家公司因违规受到处罚,其中有12家公司因为财务造假被处罚。

2020年5月中国证监会出具了对新纶科技的行政处罚书,公布了三项违法事实:一是虚构贸易业务;二是未按规定披露关联交易;三是未按规定披露对外担保。

据此可以判断,近年来新纶科技存在盈余管理现象,有必要对进行深入研究。

通过对该公司2014—2019年财务报表中相关财务指标的变动趋势进行分析,结合我国特有的ST 制度,探究其盈余管理出于何种动机、采取何种手段以及造成了怎样的经济后果,最后提出建议,给广大投资者尤其是中小投资者以建议和指导。

1 新纶科技盈余管理动因1.1 美化报表吸引投资上市公司通常希望在股市中得到更多投资者支持,实现规模效益,但投资者大都根据财务报表的数据选择业绩良好、潜力较大的公司进行投资。

为了吸引更多的投资,上市公司往往通过财务报表的数据隐瞒公司财务状况。

公司财务报表数据显示,新纶科技2013—2014年营业收入几乎没有变化,但2015年公司净利润出现了大幅下滑,同时2015年新纶科技股价出现大幅度下跌,从最高点16.8元跌至4.5元。

公司为了稳定企业的股价,虚增利润美化财务报表,掩盖业绩下滑的事实。

1.2 节约交易成本不论是在购进原材料还是销售商品的过程中,企业在经营环节中势必会存在一部分的交易成本。

为了考察新纶科技的交易费用,本文选取了与其规模、市值以及行业排名相近的时代新材进行分析,分别研究管理费用和销售费用。

通过查阅新纶科技和时代新材2014—2019年财务数据进行整理后得出表1。

从表1可以看出,与时代新材相比,新纶科技的管理费用和销售费用总额都低了很多,尤其是在2016—2018年的差距更是明显,这也是新纶科技进行盈余管理的重要动因。

真实盈余管理的动因与经济后果研究作者:朱朝晖葛王燕来源:《商业会计》2012年第23期摘要:随着会计准则和相关监管政策的不断完善,应计利润盈余管理的可操作空间越来越小,管理层可能通过操纵真实业务活动来改变报告盈余。

本文以我国A股市场上市公司为样本,对酌量性费用操控、生产操控以及销售操控这三种真实盈余活动行为对企业未来三期财务绩效和市场绩效的影响进行了分析。

研究发现,生产操控和销售操控对企业未来经营绩效有显著相关,但酌量性费用操控对公司经营绩效没有显著影响。

关键词:盈余管理真实盈余管理经济后果盈余管理是对外报告的过程中一种有目的的干预行为。

真实盈余管理是通过对真实业务活动的操纵,如研发支出、资本性投资、生产销售安排以及长期资产的处置等,来改变报告盈余的行为。

由于其基于真实的交易活动,具备正常交易的各个要素,其会计处理方式也符合会计准则的要求,所以具有较大的隐蔽性,与不具有任何操控目的的交易行为很难区分,不受会计准则的限制。

因此,在会计政策从紧、监管从严,在应计利润增加能力有限、诉讼风险增加情况下,管理层更倾向于通过操纵交易活动来实现盈余目标。

一、真实盈余管理对企业经营业绩的影响:理论分析与研究假设与应计利润盈余管理相比,真实盈余管理具有真实性、隐蔽性好、灵活性的特点,但与此同时,它可能是次优的,会偏离最佳的经营决策的,并因此具有真实的经济后果。

鉴于真实盈余管理活动的多样化及其隐蔽性,本文以生产经营活动中常见的三类正式活动操控行为为例研究其对企业经营绩效的影响。

(一)酌量性费用操控与企业经营绩效酌量性费用是指费用开支水平可由管理层决策产生和变更的费用,如研发费用支出、广告费、培训费等。

酌量性费用操控一般指通过削减研发、广告和日常费用开支来增加盈余。

技术创新是构建企业核心竞争力的前提,研发投资对企业竞争力、成长能力有显著的促进作用。

削减当期研发支出可以直接增加当期会计收益,但可能因此降低企业产品在市场上的竞争力既而影响企业的未来发展。

盈余管理文献综述【摘要】自20世纪80年代以来,西方会计学界与我国学者开始陆续致力于盈余管理的研究,随着资本市场的不断完善,投资者对于上市公司财务报表的真实性和可靠性的要求也不断增高。

近年来,伴随着美国安然事件,世通,施乐的财务舞弊案件以及我国银广夏事件,最近的万福生科财务造假等层出不穷的财务舞弊,投资者对于会计信息质量的要求不断升高,而会计信息质量往往与盈余管理关系密切。

【关键词】盈余管理,动机,经济后果,资本市场一、盈余管理文献综述(一)国外盈余管理研究现状西方会计学界对盈余管理的研究开始较早,加上证券市场产生较早且发展相较中国更成熟完善,各类财务数据更易获取,加之盈余管理在企业中存在普遍性,故盈余管理问题一直是西方学者会计研究的重点之一。

1。

1.盈余管理(Earnings management)的概念及评价第一,schipper(1998)将盈余管理定义为:“有目的地干预对外财务报告程序,目的是为了获取一些私人利益”;Healy&Wahlen(1999)对其的定义为:盈余管理发生在管理当局运用职业判断编制财务报告和通过规划交易以及变更财务报告时,旨在误导那些以公司的经济业绩为基础的利益关系人的决策或者影响那些以会计报告数字为基础的契约的后果;Scott(2000)同样认为,盈余管理是管理当局利用会计选择权(包括会计政策选择权和会计估计权)来扩大自己的效用或公司价值的行为。

这些都是从盈余管理的动机角度来定义盈余管理的,从这些定义可以看出他们认为盈余管理是管理当局为企业或自己牟利而采取的一种欺骗公众的行为。

第二,从盈余信息的真实性和盈余管理的合法性角度定义。

Goel&Thakor (2003)以及Levill认为所有赢余管理都具有欺诈性,盈余管理就是使有关盈余的报告反映管理当局期望的盈余水平,并不是一个企业真实业绩的表现,由此从报表上反映的盈余信息质量不高,他们对盈余管理持否定的意见;Marin(2000)认为,通过盈余管理形成的会计报表信息虽然缺乏真实性但也有合理和可利用的,不是一种欺诈性的报告,盈余管理是一种超越真实性报告与欺诈性报告边缘的行为或现象。

真实盈余管理对企业未来业绩的影响的研究报告盈余管理是指企业通过财务数据的操纵,以便在经审计之后,能够创造虚假的财务报告,从而影响外界对企业的评价和投资。

尽管盈余管理在短期内可能会获得一些短暂利益,但它对企业未来业绩和长期发展造成着极大的负面影响。

本文将从员工、投资者和顾客三个方面阐述盈余管理对企业未来业绩的影响。

首先,盈余管理对员工的影响。

企业的员工往往是企业的核心资源,他们的积极性、效率和满意度直接影响着企业的生产效率和质量。

而盈余管理作为一种欺骗,会削弱员工对企业的信任和忠诚度。

当企业存在盈余管理时,员工往往会感到公司的经营不透明,他们的劳动成果得不到公正认可,失去了奋斗的动力。

员工的不满容易转化为流失和投诉,进而影响到企业的员工质量和效率,从而导致企业未来的生产力和创新能力下降。

其次,盈余管理会对投资者带来负面影响。

企业通过盈余管理欺骗投资者,往往追求短期财务盈利,不顾及长远的发展。

如果被揭露,企业的股价将大幅下降,投资者也会丧失对企业的信任。

进而,企业的融资成本将会上升,并对公司声誉和形象造成重大损害,使企业长期受到投资者的拒绝和遗弃。

其结果将是长期的商誉和资产损失,难以回复向好。

最后,盈余管理还会给企业的声誉与形象带来极大的负面影响。

在国际市场上,消费者、供应商和金融机构都很注重企业的信誉和形象。

如果企业被揭露存在盈余管理的行为,会导致企业声誉和信誉丧失,并影响企业未来的业务发展。

消费者不再踏入其门店,投资者不再投入资金,最终导致企业的经营困境,甚至倒闭。

综上所述,盈余管理对员工、投资者和消费者等各方利益产生负面影响。

尽管盈余管理在短期内可能会带来一些盈利,但从长期来看,它肯定不利于企业未来的生产和经营。

因此,公司应该遵守商业道德和法律规定,保持透明度,合规经营,这样才能够长远获得市场信任。

数据是对企业未来业绩影响的量化表现,数据分析是判断盈余管理对企业未来业绩的影响的有效方法。

在这份报告中,我们将列出三个数据:员工流失率、股价变化率以及顾客投诉率,并进行分析。

·综—一个文献综述——15何苦密莹莹:真实盈余管理的动机、手段、经济后果以及影响因素一种相互替代的关系。

企业之所以会进行真实盈余管理,主要是由于以下两个原因:一是应计盈余管理容易引起政府监管部门和审计师的注意,其风险比较大,相比之下,真实盈余管理则更难以被察觉;二是应计盈余管理都会有一定的限度(不可能无限操纵应计利润),当应计盈余管理不能满足经营者目的的时候,真实盈余管理就会被经营者利用。

她的这种观点,受到了很多学者的支持(Gunny,2010;Cohen等,2010)。

Beatriz(2008)认为,相比与会计方面的专业知识,董事层对企业真实经济活动的专业知识更为缺乏,不能分辨经营者所采用的投资计划是否是最优,而且,董事层也会在当期利润和以后各期利润之间进行权衡,这种信息不对称和权衡会导致经营者选用真实盈余管理。

Edelstein等(2007)认为,当应计盈余管理不能发挥作用的时候(如编制所得税会计报表,资产减值等项目不能税前扣除),企业经营者就会采用真实盈余管理。

综合以上分析,我们认为企业经营者是存在进行真实盈余管理动机的,而且这些动机都很合理,但是在中国企业中,特别是国有企业中,企业经营者盈余管理的动机往往与其政治目的牵连,这是中国企业独特的特征,也是很值得研究的问题。

下面我们讨论真实盈余管理的手段。

(三)真实盈余管理手段相比于手段单一的应计盈余管理,真实盈余管理的手段更为复杂和多样性,在文献回顾的第一部分,已经显示了一些真实盈余管理的手段,总结起来,主要有以下三种手段:削减企业的期间费用(员工福利,员工培训费等)及延迟投资(Beatriz,2008;Dechow等,1991;M ittelstaedt等,1995);以降价折扣,赊销等方式加速销售或者直接出售企业各项资产(Bartov,1993;Gunny,2010);扩大生产量降低产品单位成本(Thomas等,2002;Roychowdhury,2006)。