温病学-湿温

- 格式:ppt

- 大小:457.51 KB

- 文档页数:34

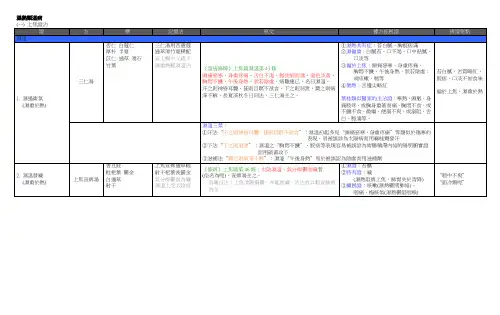

《温病条辨》湿温五十五、湿温久羁,三焦弥漫,神昏窍阻,少腹硬满,大便不下,宣清导浊汤主之。

此湿久郁结于下焦气分,闭塞不通之象,故用能升、能降、苦泄滞、淡渗湿之猪苓,合甘少淡多之茯苓,以渗湿利气;寒水石色白性寒,由肺直达肛门,宣湿清热,盖膀胱主气化,肺开气化之源,肺藏魄,肛门曰魄门,肺与大肠相表里之义也;晚蚕砂化浊中清气,大凡肉体未有死而不腐者,蚕则僵而不腐,得清气之纯粹者也,故其粪不臭不变色,得蚕之纯清,虽走浊道而清气独全,既能下走少腹之浊部,又能化浊湿而使之归清,以己之正,正人之不正也,用晚者,本年再生之蚕,取其生化最速也,皂荚辛咸性燥,入肺与大肠,金能退暑,燥能除湿,辛能通上下关窍,子更直达下焦,通大便之虚闭,合之前药,俾郁结之湿邪,由大便而一齐解散矣。

二苓、寒石,化无形之气;蚕砂、皂子,逐有形之湿也。

宣清导浊汤(苦辛淡法)猪苓(五钱)茯苓(六钱)寒水石(六钱)晚蚕砂(四钱)皂荚子(去皮,三钱)水五杯,煮成两杯,分二次服,以大便通快为度。

五十六、湿凝气阻,三焦俱闭,二便不通,半硫丸主之。

热伤气,湿亦伤气者何?热伤气者,肺主气而属金,火克金则肺所主之气伤矣。

湿伤气者,肺主天气,脾主地气,俱属太阴湿土,湿气太过,反伤本脏化气,湿久浊凝,至于下焦,气不惟伤而且阻矣。

气为湿阻,故二便不通,今人之通大便,悉用大黄,不知大黄性寒,主热结有形之燥粪;若湿阻无形之气,气既伤而且阻,非温补真阳不可。

硫黄热而不燥,能疏利大肠,半夏能入阴,燥胜湿,辛下气,温开郁,三焦通而二便利矣。

按上条之便闭,偏于湿重,故以行湿为主;此条之便闭,偏于气虚,故以补气为主。

盖肾司二便,肾中真阳为湿所困,久而弥虚,失其本然之职,故助之以硫黄,肝主疏泄,风湿相为胜负,风胜则湿行,湿凝则风息,而失其疏泄之能,故通之以半夏。

若湿尽热结,实有燥粪不下,则又不能不用大黄矣。

学人详审其证可也。

半硫丸(酸辛温法)石硫黄(硫黄有三种∶土黄,水黄,石黄也。

湿热类温病(答案)第一节 湿温一、填空题1.分解湿热,湿去热孤2.湿热偏盛程度病位上下深浅审证情虚实变转化3.苔腻,脉缓4.脾胃5.禁汗 禁下 禁润6.湿热病邪7.感受兼有湿邪的温邪或暑湿病邪8.伤阴、伤阳二、选择题(一)A型题9.E。

答案分析:见薛生白《湿热病篇》10.D。

答案分析:见薛生白《湿热病篇》11.B。

答案分析:湿温病起病较缓,自始至终以脾胃为病变中心。

其他选项均为湿温病的特点。

12.D。

答案分析:初起卫气同病,湿邪偏盛者,宜芳香透表里之湿,可用淡渗利湿。

如藿朴夏苓汤中用猪苓、赤苓、生苡仁、泽泻淡渗利湿,并可泄热,为湿邪寻求出路。

13.C。

答案分析:见吴鞠通《温病条辨》。

14.C。

答案分析:见吴鞠通《温病条辨》。

15.C。

答案分析:见薛生白《湿热病篇》。

16.D。

答案分析:见王叔和《脉经》。

17.C。

答案分析:见王叔和《脉经》。

18.C。

答案分析:见吴鞠通《温病条辩》。

19.D。

答案分析:伏暑是夏季感受暑湿病邪,伏藏体内,发于秋冬季节的急性热病。

其特点是初起即有高热、心烦、口渴、脘痞、苔腻等暑湿郁蒸气分证。

故属于湿热性质病证。

20.D。

答案分析:根据起病缓慢,初起邪遏卫气,以脾胃为病变中心,可诊断为湿温。

湿温多发于长夏季节,但其他季节亦可见到。

(二)B型题21.A。

答案分析:见《难经》:“伤寒有五:有中风,有伤寒,有湿温,有热病,有温病”。

22.E。

答案分析:见宋·朱肱《类证活人书》。

23.D。

答案分析:见薛生白《湿热病篇》。

24.D。

答案分析:见薛生白《湿热病篇》。

(三)X题25.ABCD。

答案分析:湿温是由湿热病邪所引起的急性外感热病。

其特点为初起以湿热阻遏卫气为主要证候,临床常见身热缠绵,恶寒少汗,头重肢困,胸闷脘痞,苔腻脉缓等湿象偏重,热象不显的表现。

初起湿浊上泛,应是口干不欲饮。

26.ABCDE。

答案分析:湿温病诊断要点:多发于长夏和初秋气候炎热雨湿较多之季;初起以湿热郁遏卫气分见证为特征;自始至终以脾胃为病变中心;起病滞缓,传变较慢,病势缠绵,病程较长,愈后易复发再燃;病程中可出现蒙上流下,上闭下壅,弥漫三焦的变化。

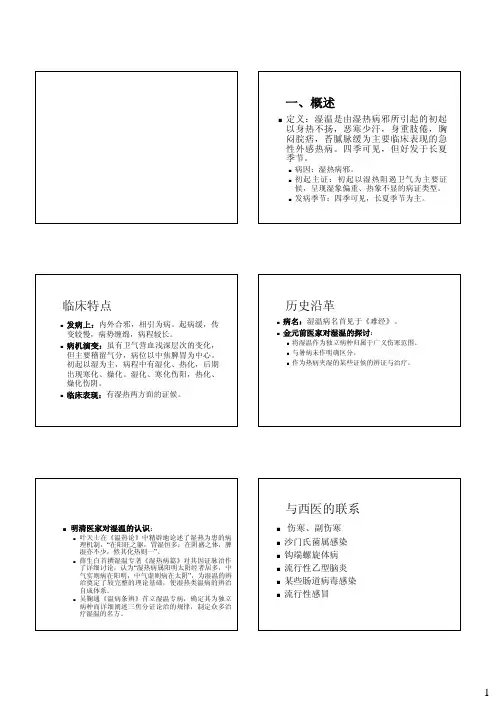

一、概述定义:湿温是由湿热病邪所引起的初起以身热不扬,恶寒少汗,身重肢倦,胸闷脘痞,苔腻脉缓为主要临床表现的急性外感热病。

四季可见,但好发于长夏季节。

病因:湿热病邪。

初起主证:初起以湿热阻遏卫气为主要证候,呈现湿象偏重、热象不显的病证类型。

发病季节:四季可见,长夏季节为主。

临床特点发病上:内外合邪,相引为病。

起病缓,传变较慢,病势缠绵,病程较长。

病机演变:虽有卫气营血浅深层次的变化,但主要稽留气分,病位以中焦脾胃为中心。

初起以湿为主,病程中有湿化、热化,后期出现寒化、燥化。

湿化、寒化伤阳,热化、燥化伤阴。

临床表现:有湿热两方面的证候。

历史沿革病名:湿温病名首见于《难经》。

金元前医家对湿温的探讨:将湿温作为独立病种归属于广义伤寒范围。

与暑病未作明确区分。

作为热病夹湿的某些证候的辨证与治疗。

明清医家对湿温的认识:叶天士在《温热论》中精辟地论述了湿热为患的病理机制,“在阳旺之躯,胃湿恒多;在阴盛之体,脾湿亦不少,然其化热则一”。

薛生白首撰湿温专著《湿热病篇》对其因证脉治作了详细讨论,认为“湿热病属阳明太阴经者居多,中气实则病在阳明,中气虚则病在太阴”,为湿温的辨治奠定了较完整的理论基础,使湿热类温病的辨治自成体系。

吴鞠通《温病条辨》首立湿温专病,确定其为独立病种而详细阐述三焦分证论治的规律,制定众多治疗湿温的名方。

与西医的联系伤寒、副伤寒沙门氏菌属感染钩端螺旋体病流行性乙型脑炎某些肠道病毒感染 流行性感冒二、病因病机(一)病因与发病外因:外感湿热病邪。

形成:气候炎热,雨水较多。

病因特点:阴阳合邪,以湿为主。

侵入途经:“湿热之邪,从表伤者,十之一二,由口鼻而入者,十之八九。

”内因(发病因素):太阴内伤,湿饮停聚。

摄生不慎素体中气不足发病:内外相合而发为湿温。

即“内不能运水谷之湿,外复感时令之湿”。

总之,本病的发生如薛生白所说:太阴内伤,湿饮停聚,客邪再至,内外相引,故病湿热。

湿温病机演变示意图(二)病机演变初起呈卫气同病,以邪遏卫气为主要病机变化,证候类型以湿重于热为特点,病变部位在肺脾。