温病学10 湿温

- 格式:pptx

- 大小:261.33 KB

- 文档页数:37

《温病条辨》湿温五十五、湿温久羁,三焦弥漫,神昏窍阻,少腹硬满,大便不下,宣清导浊汤主之。

此湿久郁结于下焦气分,闭塞不通之象,故用能升、能降、苦泄滞、淡渗湿之猪苓,合甘少淡多之茯苓,以渗湿利气;寒水石色白性寒,由肺直达肛门,宣湿清热,盖膀胱主气化,肺开气化之源,肺藏魄,肛门曰魄门,肺与大肠相表里之义也;晚蚕砂化浊中清气,大凡肉体未有死而不腐者,蚕则僵而不腐,得清气之纯粹者也,故其粪不臭不变色,得蚕之纯清,虽走浊道而清气独全,既能下走少腹之浊部,又能化浊湿而使之归清,以己之正,正人之不正也,用晚者,本年再生之蚕,取其生化最速也,皂荚辛咸性燥,入肺与大肠,金能退暑,燥能除湿,辛能通上下关窍,子更直达下焦,通大便之虚闭,合之前药,俾郁结之湿邪,由大便而一齐解散矣。

二苓、寒石,化无形之气;蚕砂、皂子,逐有形之湿也。

宣清导浊汤(苦辛淡法)猪苓(五钱)茯苓(六钱)寒水石(六钱)晚蚕砂(四钱)皂荚子(去皮,三钱)水五杯,煮成两杯,分二次服,以大便通快为度。

五十六、湿凝气阻,三焦俱闭,二便不通,半硫丸主之。

热伤气,湿亦伤气者何?热伤气者,肺主气而属金,火克金则肺所主之气伤矣。

湿伤气者,肺主天气,脾主地气,俱属太阴湿土,湿气太过,反伤本脏化气,湿久浊凝,至于下焦,气不惟伤而且阻矣。

气为湿阻,故二便不通,今人之通大便,悉用大黄,不知大黄性寒,主热结有形之燥粪;若湿阻无形之气,气既伤而且阻,非温补真阳不可。

硫黄热而不燥,能疏利大肠,半夏能入阴,燥胜湿,辛下气,温开郁,三焦通而二便利矣。

按上条之便闭,偏于湿重,故以行湿为主;此条之便闭,偏于气虚,故以补气为主。

盖肾司二便,肾中真阳为湿所困,久而弥虚,失其本然之职,故助之以硫黄,肝主疏泄,风湿相为胜负,风胜则湿行,湿凝则风息,而失其疏泄之能,故通之以半夏。

若湿尽热结,实有燥粪不下,则又不能不用大黄矣。

学人详审其证可也。

半硫丸(酸辛温法)石硫黄(硫黄有三种∶土黄,水黄,石黄也。

温病学各论1.风温2。

春温3.暑温4.湿热病5.湿温6。

伏暑7。

秋燥(温燥)风温属于感受春季风热邪气,有表证,有顺传逆传。

冬温是冬季感受风热邪气,与风温病变相同,只是季节不同风温概念的形成:《伤寒论》若发汗已身灼热者,名曰风温。

(若把这种病当伤寒发汗治,发汗已身灼热者,名曰风温)叶天士:风温者,春月受风,其气已温相当于今天的流行性感冒(普通感冒只有表证),急性支气管炎、大叶性肺炎。

病因病理:气分卫分(呼吸道感染)风热邪气由口鼻皮毛而入→犯肺系手太阴肺经→肺脏,中焦胃肠(阳明)逆↓传心包(营分证)风温病一般不入血肺络损伤:咳血,仍为气分证风温重证:痰热蒙闭心包,高热大汗亡阳证诊断要点:时令在早春和冬天,发病初起有表证,传变有特点鉴别,春温无表证或者表证很短。

以里热为主。

病程也不同。

辨证论治初用辛凉轻解,中期到气到清下清营,后期津液不足甘寒生津一、风热袭表(卫)两个类型:A。

发热为主症。

风热在表,正气调向体表,正邪相争于表,在表的功能亢奋而发热。

邪浅而初起,故热势不高,38度左右。

不象伤寒束表闭表发热干烫,但风热虽开泄腠理,但阳气的宣发由于邪欲内侵并不通畅,即表郁,体表阳气不足,故微恶风寒;皮肤不象伤寒那样发热干烫(津液可以渗出);汗可有可无,汗出不畅。

头痛咽痛,风热上攻,气血逆乱所致。

身痛没有伤寒明显。

表有邪郁,肺不能正常宣发肃降,故轻咳重喘。

阳邪在表,伤津仍轻,故口微渴或不渴。

舌边尖红脉浮数以应其候。

太阳伤寒恶寒重发热轻,周身疼痛,表闭无汗脉浮紧。

紧脉如拧螺丝钉相前进。

是因为经脉为寒收缩,血液凝滞所致。

太阳中风,有汗,卫强营弱,恶风,关门闭户则不恶.脉浮缓不数,舌边尖不红.风温表证,见风不见风,都恶风寒治法:辛凉轻(质地轻则扬)解。

老师:疏风清热,宣肺透邪方剂功用:辛凉透表,清热解毒吴鞠通按:温病忌(辛温发)汗,汗之不惟不解,反生它患→损伤心阳心阴,昏痉厥脱闭。

叶天士提出辛凉轻剂,吴鞠通创银翘散《温病条辨》上焦篇方.连翘一两,银花一两,苦桔梗六钱,薄荷六钱,竹叶四钱,生甘草五钱,芥穗四钱,淡豆豉五钱,牛蒡子六钱.上为散.每服六钱,鲜苇根汤煎,香气大出,即取服,勿过煮。

1.与温病发病有关的因素有:、、、。

1.答案:感受温邪正气盛衰自然因素社会因素2.风热病邪的致病特点是、易化燥伤阴、、。

2.答案:先犯上焦肺卫变化迅速,易传心包3.暑热病邪的致病特点是、易于耗气伤津、。

3.答案:先入阳明气分易于兼夹湿邪4.新感温病包括风温、、、秋燥、;伏气温病包括、。

4.答案:暑温湿温温毒春温伏暑5.温邪具有、、、等特点。

5.答案:从外感受性质属热致病迅速病位有别6.燥热病邪的致病特点是、。

6.答案:病位以肺为主易致津液干燥7.温病病因学说的实际意义不仅在于,更主要的是在于。

.答案:说明温病的发生原因指导临床“辨证求因,审因论治”8.湿热病邪的致病特点是、、病势缠绵、传变较慢。

8.答案:以脾胃为病变中心易于困阻清阳郁遏气机9.寒邪可以作为和导致温病发病。

9. 答案:诱因兼夹之邪10.10.温病的感邪途径为和。

11.答案:口鼻皮毛1.卫气营血辨证理论是由清代温病学家创立的,三焦辨证理论是由清代温病学家创立的。

1.答案:叶天士吴鞠通2.气分证的辨证要点是:但发热,不恶寒,,。

2.答案:口渴苔黄3.血分证的辨证要点是:,及出血。

3.答案:舌质深绛斑疹4.卫分证的辨证要点是:发热;。

4.答案:与恶寒并见口微渴5.营分证的辨证要点是:身热夜甚,,。

5.答案:舌质红绛斑疹隐隐6.温邪侵犯人体发病后的病理变化,主要表现为和的功能失调和实质损害。

6.答案:卫、气、营、血三焦所属脏腑7.邪入中焦为病,病变部位包括足阳明胃,,等。

7.答案:手阳明大肠足太阴脾8.卫气营血辨证和三焦辨证的临床意义是类型、、明确病变部位、掌握病势轻重,从而确立治疗大法。

8.答案:归纳证候认识病情传变9.邪在上焦包括与的病变。

9.答案:手太阴肺手厥阴心包10.邪入下焦为病,病变部位包括和。

10.答案:足厥阴肝足少阴肾11.从三焦辨证角度看卫气营血辨证,中焦病变无证而有气分证和病证。

11.答案:卫分营血1.温病昏愦不语多因所致;温病神志如狂多因所致。

广 州 中 医 药 大 学教 案(首 页)课程名称 《温病学》 第八章 第一节湿温 (页码100-103)教学时数 1 上课时间 3 .28 (第5节)授 课 人 授课形式 讲授重点,指导自学授课对象教 案 内 容一、教学目的:1.了解本病的诊断要点。

2.熟悉本病的辨治原则。

3.掌握本病的病因及其致病特点,初起证候表现和传变过程。

二、教学内容要点:1.明确湿热病邪的致病特点,以及湿温是由湿热病邪所致,以脾胃为中心的急性外感热病。

其主要表现为身热不扬、身重肢倦、胸脘痞闷、苔腻、脉缓。

2.简介前人对本病的认识及与西医伤寒、副伤寒等肠道传染病的关系。

3.阐明本病病机特点:病势缠绵,传变较慢,病程较长,常留恋气分;以脾胃为病变中心,亦可蒙上流下;后期有化燥伤阴或阳气衰微的不同转归。

4.阐明湿温的辨治原则。

注意讲解湿热郁蒸气分的证治规律:湿重于热者,病位偏重于脾,治以化湿为主;热重于湿者,病位偏重于胃,治以清热为主,湿热并重者则清热化湿并重。

5.介绍本病的诊断要点,注意与相似病证的鉴别。

三、教学要求要点:1.重点:主要证候的辨证治疗2.难点:湿温的治疗法则——分解湿热法、三焦分治3.补充《温病条辨》对湿温的认识内容4.补充常用方药的临床运用教案首页书写要求:(1)教案书写以简洁、明了、扼要为宜。

(2)教学对象包括专业、年级、学生。

(3)教学目的与教学大纲相一致。

(4)教学内容要点力求按大纲要求,准确、适度、易于操作。

(5)教学要求要点包括:1.基本概念、理论及知识的掌握;2.重点、难点的讲授;3.补充相应的知识内容。

第一节 湿温-教案学科:中医临床基础 课程:温病学课型:课堂讲解 教具:多媒体教材:新世纪教材(第七版)主要参考书:《温病条辨》、《三时伏气外感篇》、《通俗伤寒论》[目的要求]1.了解湿温的概念、病因病机。

2.熟悉本病的发病特点。

3.掌握本病主要证候的辨证治疗[疑难重点]重点:主要证候的辨证治疗难点:湿温的治疗法则——分解湿热法、三焦分治[教学方法]课堂讲授为主,结合病例讨论[教具]多媒体[教学内容与教学思路]一 、 湿 温 概 述概 述(5分钟)湿温是由湿热病邪所引起的急性外感热病。

“湿温病”这一课,得好好学习一下四、湿温湿温病是感受湿热邪气所引起的,多发于雨湿季节或我国长夏阴雨季节。

以发热为主要特征,症见身热不扬,头晕沉重,胸脘满闷,一身酸楚乏力,舌苔白腻滑润,脉象濡软缓弱等。

特点是发病缓,传变慢,病势缠绵而病程较长。

因为湿盛最伤中阳,所以脾胃症状明显。

现代医学的伤寒、副伤寒、沙门菌属感染、夏季流行性感冒、钩端螺旋体病、急性血吸虫病等病的某些阶段,也属于湿温的范畴,都可以参考本病的辨证与治疗及其饮食禁忌等。

有关对湿温的论述,在《内经》中有“湿盛则濡泄”的描述。

在《难经》五十八难中提出:“伤寒有五,有中风,有伤寒,有湿温,有热病,有温病”。

宋代朱肱对本病的因、证、脉、治有较详的论述。

在《类证活人书》中指出“病人伤于湿,中于暑,湿暑相搏,则为暑湿”,并指出,本病多汗,脉濡,治疗方法为“治在太阴,不可发汗”。

清代医家叶天士、薛生白、吴鞠通、王孟英、雷少逸等对湿温病的研究极为深刻,形成了一套比较完整的辨证论治体系,至今仍有效地指导着临床实践。

湿温病的病因可有两个方面,一是外感湿热之邪,二是中焦脾胃功能受到损害。

在夏秋暑湿炎热之时,或阴雨绵绵,地湿上蒸,热蒸湿动,此时若人体正气不足,防御机能相对减弱,脾胃的运化失健,湿邪困脾,久则产生湿热病;若人体强实,中气旺盛,虽然有外界的湿热环境,中阳尚能运化水湿,不一定发病。

如因饮食不节,恣食生冷肥甘,或久居湿地,则中阳气机失健,易损伤脾胃,内湿产生,蕴久化热导致湿热病的发生。

湿温病是人体感受两种不同的邪气,故既有湿邪又有热邪的特点。

由于病邪的特异性,决定了其转化特点。

湿温病转化有:一为从阳化热,一为从阴化寒。

临床上出现的症状,如湿热蕴蒸肌腠外发白;内蒸肝胆而发黄疸;湿热酿痰,上蒙清窍,神志昏蒙;湿热下蓄,小便不利;湿热郁阻骨节经络,可致湿热痹痛,或下肢浮肿;或湿热阻滞经络而发动风;或湿热下迫大肠,可致大便不爽等。

但是由于湿与热的特点,证候表现往往有其特殊性。

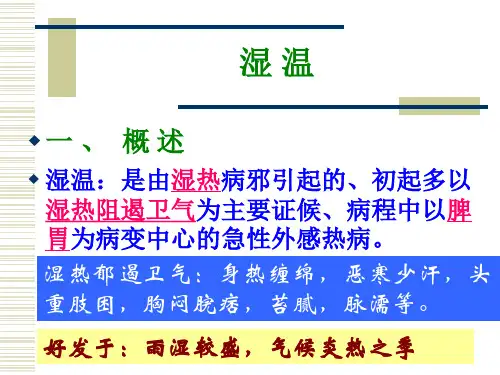

湿温知识点汇总1.湿温是由湿热病邪所引起的一种急性外感热病。

初起见恶寒身热不扬、身重肢倦、胸闷脘痞、苔腻脉缓等湿遏卫气证候。

临床以发病较缓、传变较慢、病程较长、病势缠绵,以脾胃为中心,流连气分阶段较长为特征。

本病全年可见,但好发于夏秋雨湿较盛、气候炎热之季。

2.湿温病名首见《难经·五十八难》“伤寒有五:中风、伤寒、湿温、热病、温病”3.刘河间以六一散开清热利湿法之先河。

4.脾失健运是导致本病发生的内在因素。

湿热病邪侵入人体多从口鼻而入,由表而伤者较少。

5.湿热病邪郁蒸气分。

虽以中焦脾胃病变为主,但因湿热病邪具有蒙上留下、弥漫三焦之特性,可波及其他脏腑。

6.湿温初期以湿遏卫气为主要病理变化,湿热外遏肌表,内蕴脾胃7.祛湿清热为本病的治疗原则8.理解“在上焦者宜芳化,在中焦者宜苦燥,在下焦者宜淡渗”湿温病初期多邪遏卫表,以上焦气机为湿热所困,肺气不得宣化为主要表现,同时还每兼有湿邪困牌。

此阶段以湿重于热为特征,治疗宜用芳香化湿为主,兼以清热。

病在中焦,湿渐化热,表现为湿热并重,治以苦辛通降,即以苦寒清热燥湿,辛苦行气化湿;如湿热下流下焦膀脱者,以淡渗清热利湿为主。

9.理解湿温初起“三禁”:辛温发汗、苦寒攻下、滋养阴液主要是针对湿温初起而言,因湿温初期湿遏卫气,症见恶寒少汗、头痛身重、口不渴等类似伤寒在表的表现,易误作伤寒而予辛温发汗。

因湿为阴邪,黏滞难于速除,峻发其汗不但湿不易祛,反易助热动湿,使湿随辛温发表药蒸腾上逆,内蒙心窍则神昏,上蒙清窍则耳聋、目暝、不欲言;若湿阻中焦,气机不畅而见脘痞腹胀,甚或大便数日不解,易误当积滞而予苦寒攻下,则易损伤脾阳,使脾气下陷,致湿邪乘虚内渍,而致洞泻不止;湿热交蒸可见午后热甚,易误为阴虚而予滋润腻补,则滋腻助湿,反致湿热胶着难解,病情迁延难愈。

10.辨病依据①本病多发夏秋雨湿季节,其他季节雨湿较重时也可见到②起病缓慢,初期即见恶寒身热不扬,进而热势渐高,稽留不退,并见头重如裹,身重肢倦,胸闷腕痞,苔腻脉缓。

温病学复习要点温病学复习要点名词解释:1.新感温病:简称"新感”,是指感受当令病邪实时⽽发的⼀类温病。

初起病变多在表,⼀般⽆⾥热证,发病以发热、恶寒、⽆汗或少汗、头痛、咳嗽、苔薄⽩、脉浮数等卫表证候为主。

病情较伏邪温病轻,病程短。

2.伏邪温病:⼜称伏⽓温病,简称“伏邪”。

是指感邪后未实时发病,邪⽓伏藏,逾时⽽发的温病。

阴精不⾜的体质易患伏邪温病,即所谓:“藏于精者,春不病温。

”习称冬不藏精,春必病温。

病发初期即显现出⼀派⾥热证候,若⽆外感引发,⼀般⽆表证。

以⾼热、烦燥、⼝渴、尿⾚、⾆红等⾥热内郁证候为主要表现。

病情较重,病程较长。

3.分消⾛泄:是指针对病在上、中、下三焦⽓机郁滞、痰湿内阻的病机特点,⽤⾟开苦泄之品宣展⽓机,清化三焦⽓分痰热或湿热的治疗⽅法,适⽤于邪留三焦,⽓化失司,所致痰热、湿浊阻遏的证候。

代表⽅如温胆汤加减,或以叶天⼠所说的杏、朴、苓之类为基本药。

4.暑厥:暑热炽盛时,适逢⼈体正⽓虚弱,尤期在⼩⼉稚阴稚阳之体,暑热可直中⼼包⽽猝然神昏肢厥。

5.暑风:亦称“暑痫”,指暑热直⼊肝经⽽突发痉厥。

6.暑瘵:指暑热炽盛犯及肺,甚⾄损伤肺络,⽽骤然咯⾎、衄⾎、咳嗽⽓促。

7.伏暑:是夏季感受暑湿病邪,伏藏体内,发于热冬季节的急性热病。

其特点是初起即有⾼热、⼼烦、⼝渴、脘痞、苔腻等暑湿郁蒸⽓分证,或为⾼热、烦躁、⼝⼲不甚渴饮、⾆绛苔少等热炽营分见证。

8.⼤头瘟:是感受风热时毒所致的急性外感热病。

其特点为初起见邪犯肺卫和热毒壅盛证候,临床常见憎寒壮热,头⾯或咽喉红肿热痛表现。

本病多发⽣于冬春两季。

9.烂喉痧:是感受温热时毒引起的急性外感热病。

其临床特征为咽喉肿痛糜烂,肌肤密布。

.本病具有较强的传染性,易引起流⾏;多发⽣于冬春两季。

10.湿热疫:是由湿热性质的疠⽓所引起的急性外感热病。

其特点为初起以疠⽓遏伏膜原的表现为主要证候,临床常见寒热交作,苔⽩厚腻如积粉,脉不浮不沉⽽数等表现。

11.暑燥疫:是由暑燥淫热之疠⽓所引起的急性外感热病。

一、概述定义:湿温是由湿热病邪所引起的初起以身热不扬,恶寒少汗,身重肢倦,胸闷脘痞,苔腻脉缓为主要临床表现的急性外感热病。

四季可见,但好发于长夏季节。

病因:湿热病邪。

初起主证:初起以湿热阻遏卫气为主要证候,呈现湿象偏重、热象不显的病证类型。

发病季节:四季可见,长夏季节为主。

临床特点发病上:内外合邪,相引为病。

起病缓,传变较慢,病势缠绵,病程较长。

病机演变:虽有卫气营血浅深层次的变化,但主要稽留气分,病位以中焦脾胃为中心。

初起以湿为主,病程中有湿化、热化,后期出现寒化、燥化。

湿化、寒化伤阳,热化、燥化伤阴。

临床表现:有湿热两方面的证候。

历史沿革病名:湿温病名首见于《难经》。

金元前医家对湿温的探讨:将湿温作为独立病种归属于广义伤寒范围。

与暑病未作明确区分。

作为热病夹湿的某些证候的辨证与治疗。

明清医家对湿温的认识:叶天士在《温热论》中精辟地论述了湿热为患的病理机制,“在阳旺之躯,胃湿恒多;在阴盛之体,脾湿亦不少,然其化热则一”。

薛生白首撰湿温专著《湿热病篇》对其因证脉治作了详细讨论,认为“湿热病属阳明太阴经者居多,中气实则病在阳明,中气虚则病在太阴”,为湿温的辨治奠定了较完整的理论基础,使湿热类温病的辨治自成体系。

吴鞠通《温病条辨》首立湿温专病,确定其为独立病种而详细阐述三焦分证论治的规律,制定众多治疗湿温的名方。

与西医的联系伤寒、副伤寒沙门氏菌属感染钩端螺旋体病流行性乙型脑炎某些肠道病毒感染 流行性感冒二、病因病机(一)病因与发病外因:外感湿热病邪。

形成:气候炎热,雨水较多。

病因特点:阴阳合邪,以湿为主。

侵入途经:“湿热之邪,从表伤者,十之一二,由口鼻而入者,十之八九。

”内因(发病因素):太阴内伤,湿饮停聚。

摄生不慎素体中气不足发病:内外相合而发为湿温。

即“内不能运水谷之湿,外复感时令之湿”。

总之,本病的发生如薛生白所说:太阴内伤,湿饮停聚,客邪再至,内外相引,故病湿热。

湿温病机演变示意图(二)病机演变初起呈卫气同病,以邪遏卫气为主要病机变化,证候类型以湿重于热为特点,病变部位在肺脾。

《温病学》之湿温篇(上)湿重于热证治[附舌象、验案]I编者导读:刘清泉院长作为第一个进入新冠肺炎武汉疫区的中医专家,对于新冠肺炎认为属于中医的“湿瘟”“疫病”,虽然现已有各种针对此次疫病的中医方案,但方案言简意赅,说理教学较为缺乏,故编者将中医经典教材第五版青皮《温病学》中湿温篇的内容删减了部分冗余话语并加入陈老对其中一些经典方剂的独特解读,以及证型或方剂常见参考舌象图片和典型验案,以供读者深入学习湿温病的治疗。

《温病学》指出“温疫是温病中具有强烈传染性,并可引起流行的一类疾病,大多来势迅猛病情严重,较之一般温病的危害更甚。

由于温疫不是独立于温病以外的一种疾病,其辨证治疗仍按温病的辨治体系进行,所以本教材没有把温疫另列专章讨论。

”湿温是由湿热病邪引起的急性热病。

初起具有身热不扬,身重肢倦,胸闷脘痞,苔白膩,脉缓等主要症状。

本病起病较缓,传变较慢,病机演变虽有卫气营血的变化,但主要表现于气分,以脾胃为主要病变部位。

临床表现具有湿、热两方面的证候。

后期既有湿热化燥伤阴,又有阳气虚衰两种不同转归。

(一)湿温病的病因与发病叶天士“里湿素盛,外邪入里,里湿为合”先有内因--------素体脾胃失调,湿邪内停后合外因--------湿热病邪(二)湿温病感邪途径薛生白“湿热之邪,从表伤者十之一二,由口鼻入者,十之八九”。

“邪由上受,直趋中道,故病多归膜原”薛注:“膜原者外通肌肉,内近胃腑,即三焦之门户,实一身之半表半里也,邪由上受,直趋中道,病多归膜原。

”膜原即陈老常言之少阳三焦膜腠,邪阻膜原也可作为湿热病初起的一种形式。

(三)湿温病发展演变规律湿温病由于湿为阴邪,其性重浊膩滞,与热相合,蕴蒸不化,胶着难解,故本病传变较之一般温病缓慢,病程较长,往往缠绵难愈。

其发展演变,一般亦不外由表入里,由卫气而及营血,但因脾为湿土之脏,胃为水谷之海,故湿热致病多以脾胃为病变中心。

湿温邪气传变规律:湿温初起,以邪遏卫气为主要病理变化。