车辆主动悬挂最优预见控制模型

- 格式:pdf

- 大小:243.98 KB

- 文档页数:6

浅析汽车底盘主动悬架控制方法随着汽车技术的不断发展,汽车底盘主动悬架系统已经逐渐成为了一种常见的装备。

这种系统可以根据车辆当前的驾驶状态和路况来主动调节悬架硬度,提升行车舒适性和稳定性。

在本文中,我们将对汽车底盘主动悬架控制方法进行一个浅析。

一、主动悬架原理主动悬架是指车辆悬挂系统具备主动调节功能,通过传感器感知车身运动状态,再根据实时数据调节悬架系统的工作参数,实现对车身姿态和路面适应性的主动调节。

主动悬架主要包括主动减振和主动悬架控制两部分。

主动减振通过控制减振器的阻尼力来调节车辆的悬挂硬度;主动悬架控制则通过控制空气悬挂元件或电磁阻尼器来实现对车辆悬挂的主动调节。

二、主动悬架控制方法1. 传统悬架控制传统的悬架系统主要通过设置不同的弹簧和减振器来实现对车辆悬挂系统的调节。

这种悬架系统在工作过程中需要依靠车辆的行驶速度和路面情况来进行调节,无法实现主动的悬架控制。

因此在高速行驶和复杂路况下,传统悬架系统的性能会受到一定的限制。

主动悬架控制方法则是通过悬架系统内置的传感器和控制单元,实时感知车辆的运动状态和路面情况,并根据这些数据来主动调节悬架系统的工作参数。

目前主动悬架系统主要采用以下几种控制方法:(1)电子控制电子控制是主动悬架系统的核心技术之一,通过悬挂系统内置的控制单元收集和处理来自传感器的数据,并根据预设的悬架调节算法来控制悬挂系统的工作状态。

在电子控制技术的支持下,主动悬架系统可以根据车辆当前的行驶状态和路况主动调节悬架硬度,提升行车舒适性和稳定性。

(2)气动控制为了实现对悬架系统的精准控制,主动悬架系统还需要配备一套高效的控制算法。

主动悬架控制算法的设计主要考虑以下几点:姿态控制是主动悬架系统的重要功能之一,通过感知车辆的侧倾角和纵向加速度来调节悬架系统的工作状态,提升车辆的稳定性和操控性。

(2)路面适应(3)悬挂硬度调节主动悬架系统在汽车领域具有广泛的应用前景,目前已经成为了豪华车和高端车型的标配。

文/江苏 高惠民车载视觉感知预瞄下的主动悬架随着家用汽车的普及率逐年提高,人们由最初的追求家用汽车较好的基本性能指标(动力性、安全性和经济性等)以及提供的方便与快捷,逐步上升到追求家用汽车自身优良的行驶性能和运动特性(舒适性、平顺性和操稳性)。

与此同时,由国内外车辆研究机构的相关报告和汽车公司研发和生产的一些新型车辆可知,先进的车辆悬架系统(主动悬架、半主动悬架等)可以有效改善车辆各项行驶性能,是车辆底盘智能化发展的一个重要方向。

一、悬架系统的组成和功能车辆悬架系统是车身(簧载质量m s )和车轮(非簧载质量m t )之间传递一切力和力矩的连接装置的总称,它用于连接车体与车轮,能够将路面对于车轮的垂向作用力、纵向作用力和侧向作用力以及这些作用力传递到车身,缓冲和衰减行驶中产生的车身振动与冲击,以保证车辆能平顺的行驶。

虽然汽车悬架都拥有各种不完全相同的结构形式,但一般都由弹性元件、减振器和导向机构这三大部分构成。

弹性元件主要有钢板弹簧、空气弹簧、螺旋弹簧、橡胶弹簧、油气弹簧以及扭杆弹簧等形式,而现代车辆悬架系统中采用较多的是螺旋弹簧和扭杆弹簧,个别高级轿车会应用空气弹簧。

车辆行驶中,悬架系统中的弹性元件受到冲击产生振动,为了衰减振动,在悬架系统中安装与弹性元件并联的减振器。

液力减振器是汽车悬架系统中采用较多的减振器类型,其工作原理是车轮(或车桥)与车身(或车架)间受振动出现相对运动时,减振器内的活塞相应的做上下移动,减振器腔内的液压油液不停的从一个腔经过不同的孔隙流入另一个腔中。

此时孔壁与液压油液之间的摩擦和液压油液分子之间的内摩擦对振动形成阻尼力,使车辆振动产生的能量转换成油液热能,最后经减振器外壳吸收,随之散发到大气中。

高惠民(本刊编委会委员)曾任江苏省常州外汽丰田汽车销售服务有限公司技术总监,江苏技术师范学院、常州机电职业技术学院汽车工程运用系专家委员,高级技师。

车轮相对于车身(或车架)跳动时,车轮(尤其指转向轮)的运动轨迹要符合一定的规律或要求,否则车辆的操作稳定性和其他行驶性能会受到影响。

汽车悬挂系统的主动控制研究【摘要】汽车悬挂系统是汽车重要的组成部分,对行车安全和舒适性起着至关重要的作用。

随着科技的进步,主动控制技术在汽车悬挂系统中的应用也逐渐受到关注。

本文从现状分析入手,介绍了汽车悬挂系统的发展历程和主动控制技术的应用。

接着详细探讨了基于传感器和控制算法的汽车悬挂系统主动控制方法,并通过案例分析展示了其实际效果。

展望了主动控制技术在汽车悬挂系统中的应用前景,并提出了未来研究方向。

本文旨在为汽车悬挂系统的主动控制研究提供参考,促进相关技术的发展与应用。

【关键词】汽车悬挂系统、主动控制、传感器、控制算法、研究案例分析、应用前景、未来研究方向、总结1. 引言1.1 背景介绍汽车悬挂系统是车辆中至关重要的一个部分,它直接影响着行驶的舒适性、稳定性和安全性。

随着汽车科技的不断发展,传统的被动悬挂系统已经不能满足人们对行驶质量的需求。

越来越多的汽车制造商开始研究和开发主动悬挂系统,以提高汽车的操控性能和舒适度。

传统的被动悬挂系统只能根据路面的不平整程度对汽车进行阻尼调节,无法根据车辆的实际情况进行有效的调整。

而主动悬挂系统则可以通过实时监测车辆的动态参数,根据行驶状态和路况进行主动调控,从而使车辆在行驶过程中保持最佳的悬挂状态。

主动悬挂系统的研究和应用已经取得了一定的成果,但在实际应用中仍存在一些挑战和问题,如成本高昂、能耗大等。

对汽车悬挂系统的主动控制研究具有重要的理论和实践意义,有助于提高汽车的行驶性能和安全性,同时也可以为未来的汽车智能化发展提供重要参考。

1.2 研究意义汽车悬挂系统是汽车重要的组成部分,直接影响到车辆的行驶稳定性、舒适性和安全性。

随着科技的发展,主动控制技术在汽车悬挂系统中得到了广泛应用,可以实现对悬挂系统的实时调节和控制,提高车辆的操控性能。

研究汽车悬挂系统的主动控制具有重要的意义。

通过研究主动控制技术在汽车悬挂系统中的应用,可以提高车辆的行驶稳定性。

主动控制技术能够根据路面情况和驾驶需求自动调节悬挂系统,使车辆在高速行驶、急转弯等场景下更加稳定,减少侧倾和飘逸现象,提高乘车舒适度。

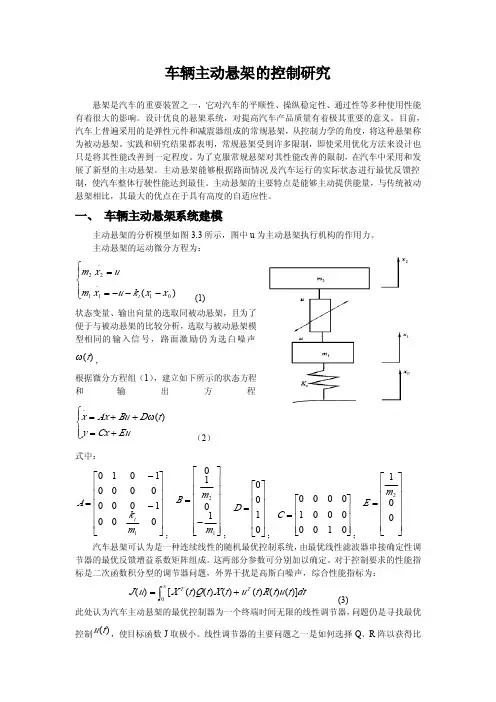

《现代控制理论及其应用》课程小论文基于Matlab的汽车主动悬架控制器设计与仿真学院:机械工程学院班级:XXXX(XX)姓名:X X X2015年6月3号河北工业大学目录1、研究背景 (3)2、仿真系统模型的建立 (4)2.1被动悬架模型的建立 (4)2.2主动悬架模型的建立 (6)3、LQG控制器设计 (7)4、仿真输出与分析 (8)4.1仿真的输出 (8)4.2仿真结果分析 (11)5、总结 (11)附录:MATLAB程序源代码 (12)(一)主动悬架车辆模型 (12)(二)被动悬架车辆模型 (14)(三)均方根函数 (15)1、研究背景汽车悬架系统由弹性元件、导向元件和减振器组成,是车身与车轴之间连接的所有组合体零件的总称,也是车架(或承载式车身)与车桥(或车轮)之间一切力传递装置的总称,其主要功能是使车轮与地面有很好的附着性,使车轮动载变化较小,以保证车辆有良好的安全性,缓和路面不平的冲击,使汽车行驶平顺,乘坐舒适,在车轮跳动时,使车轮定位参数变化较小,保证车辆具有良好的操纵稳定性。

(a)被动悬架系统(b)半主动悬架系统(c)主动悬架系统图1 悬架系统汽车的悬架种类从控制力学的角度大致可以分为被动悬架、半主动悬架、主动悬架3种(如图1所示)。

目前,大部分汽车使用被动悬架,这种悬架在路面不平或汽车转弯时,都会受到冲击,从而引起变形,这时弹簧起到了减缓冲击的作用,同时弹簧释放能量时,产生振动。

为了衰减这种振动,在悬架上采用了减振器,这种悬架作用是外力引起的,所以称为被动悬架。

半主动悬架由可控的阻尼及弹性元件组成,悬架的参数在一定范围内可以任意调节。

主动悬架是在控制环节中安装了能够产生上下移动力的装置,执行元件针对外力的作用产生一个力来主动控制车身的移动和车轮受到的载荷,即路面的反作用力。

随着电控技术的发展,微处理器在车辆中的应用已经日趋普遍,再加上作动器、可调减振器和变刚度弹簧等重大技术的突破,使人们更加注对主动悬架系统的研究。

1 绪论随着社会的发展和文明的进步,汽车作为一种交通工具,已成为人们出行的主要选择,汽车乘坐的安全性、舒适性已成为世人关注的焦点。

汽车作为高速客运载体,其运行品质的好坏直接影响到人的生命安全,因此,与乘坐安全性、舒适性密切相关的轿车动力学性能的研究就显得非常重要。

悬架系统汽车的一个重要组成部分,它连接车身与车轮,主要由弹簧、减震器和导向机构三部分组成。

它能缓冲和吸收来自车轮的振动,传递车轮与地面的驱动力与制动力,还能在汽车转向时承受来自车身的侧倾力,在汽车启动和制动时抑制车身的俯仰和点头。

悬架系统是提高车辆平顺性和操作稳定性、减少动载荷引起零部件损坏的关键。

一个好的悬架系统不仅要能改善汽车的舒适性,同时也要保证汽车行驶的安全性,而提高汽车的舒适性必须限制汽车车身的加速度,这就需要悬架有足够的变形吸收来自路面的作用力。

然而为了保证汽车的安全性,悬架的变形必须限定在一个很小的范围内,为了改善悬架性能必须协调舒适性和操作稳定性之间的矛盾,而这个矛盾只有采用这折衷的控制策略才能合理的解决。

因此,研究汽车振动、设计新型汽车悬架系统、将振动控制在最低水平是提高现代汽车性能的重要措施[1][2]。

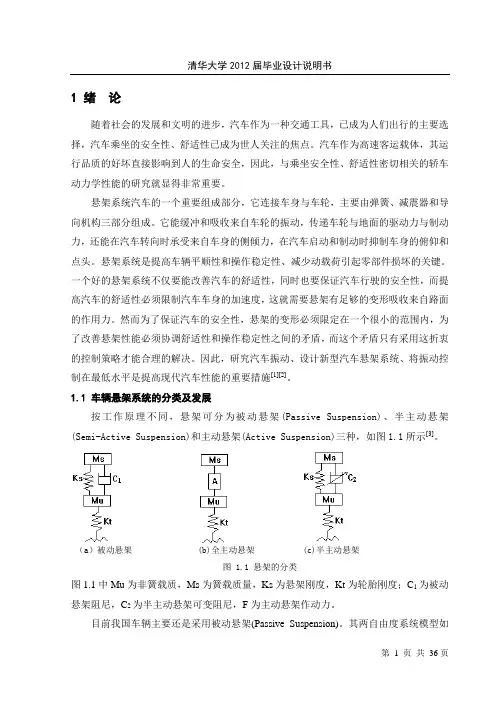

1.1 车辆悬架系统的分类及发展按工作原理不同,悬架可分为被动悬架(Passive Suspension)、半主动悬架(Semi-Active Suspension)和主动悬架(Active Suspension)三种,如图1.1所示[3]。

(a)被动悬架 (b)全主动悬架 (c)半主动悬架图 1.1 悬架的分类图1.1中Mu为非簧载质,Ms为簧载质量,Ks为悬架刚度,Kt为轮胎刚度;C1为被动悬架阻尼,C2为半主动悬架可变阻尼,F为主动悬架作动力。

目前我国车辆主要还是采用被动悬架(Passive Suspension)。

其两自由度系统模型如图1.1(a)所示。

传统的被动悬架一般由参数固定的弹簧和减振器组成,其弹簧的弹性特性和减振器的阻尼特性不能随着车辆运行工况的变化而进行调节,而且各元件在工作时不消耗外界能源,故称为被动悬架。

《基于智能控制的汽车主动悬架控制策略研究》篇一一、引言随着汽车工业的快速发展,人们对汽车行驶的平稳性、安全性和舒适性要求越来越高。

汽车主动悬架系统作为提高汽车行驶性能的关键技术之一,其控制策略的研究显得尤为重要。

传统的被动悬架系统已经无法满足现代汽车的需求,而基于智能控制的主动悬架系统则能够更好地适应复杂的道路环境,提高汽车的行驶性能。

本文旨在研究基于智能控制的汽车主动悬架控制策略,为汽车悬架系统的设计和优化提供理论依据。

二、智能控制技术概述智能控制技术是一种基于人工智能、计算机技术和控制理论的技术,具有自适应、自学习和优化的特点。

在汽车主动悬架系统中,智能控制技术可以实现对车辆行驶状态的实时监测和调整,提高车辆的行驶稳定性和舒适性。

目前,常见的智能控制技术包括模糊控制、神经网络控制、遗传算法控制等。

三、汽车主动悬架系统概述汽车主动悬架系统是一种能够根据道路条件和车辆行驶状态实时调整悬架参数的系统。

与传统的被动悬架系统相比,主动悬架系统具有更好的适应性和控制性,能够更好地提高车辆的行驶性能。

主动悬架系统主要由传感器、控制器和执行器等部分组成,其中控制器是整个系统的核心。

四、基于智能控制的汽车主动悬架控制策略研究4.1 模糊控制策略模糊控制是一种基于模糊逻辑的控制方法,具有较好的鲁棒性和适应性。

在汽车主动悬架系统中,模糊控制可以根据传感器采集的车辆状态信息,通过模糊推理方法对悬架参数进行调整,实现对车辆行驶状态的优化。

研究表模糊控制策略可以有效地提高车辆的平稳性和安全性。

4.2 神经网络控制策略神经网络是一种模拟人脑神经元工作的计算模型,具有自学习和自适应的能力。

在汽车主动悬架系统中,神经网络控制可以通过学习大量的驾驶数据,自动调整悬架参数,实现对车辆行驶状态的优化。

研究表明,神经网络控制策略可以更好地适应不同的道路环境和驾驶需求。

4.3 遗传算法控制策略遗传算法是一种模拟自然进化过程的优化算法,具有全局搜索和优化能力。

《基于智能控制的汽车主动悬架控制策略研究》篇一一、引言随着汽车工业的快速发展,汽车主动悬架系统已经成为现代汽车安全与舒适性的重要组成部分。

通过采用先进的控制策略,主动悬架系统可以有效地提高车辆的行驶稳定性、乘坐舒适性以及操控性能。

本文将重点研究基于智能控制的汽车主动悬架控制策略,旨在为汽车悬架系统的优化设计提供理论依据和技术支持。

二、汽车主动悬架系统概述汽车主动悬架系统是一种具有自适应能力的悬架系统,通过传感器实时监测路面状况和车辆运动状态,采用先进的控制算法对悬架进行实时调整,以实现最佳的行驶性能。

与传统的被动悬架系统相比,主动悬架系统具有更高的灵活性和适应性。

三、智能控制在汽车主动悬架系统中的应用智能控制技术在汽车主动悬架系统中发挥着重要作用。

通过采用先进的控制算法和传感器技术,实现对车辆运动状态的实时监测和调整。

常见的智能控制策略包括模糊控制、神经网络控制、遗传算法等。

这些控制策略可以根据不同的道路条件和驾驶需求,对悬架系统进行实时调整,以实现最佳的行驶性能。

四、基于智能控制的汽车主动悬架控制策略研究(一)控制策略设计本文提出一种基于模糊控制的汽车主动悬架控制策略。

该策略通过建立模糊控制器,实现对车辆运动状态的实时监测和调整。

模糊控制器采用输入输出映射的方法,将传感器采集的信号进行模糊化处理,然后根据预设的规则进行决策,最后输出控制信号对悬架系统进行调整。

(二)仿真分析为了验证所提出的控制策略的有效性,本文采用仿真分析的方法。

通过建立车辆动力学模型和主动悬架系统模型,对所提出的控制策略进行仿真测试。

仿真结果表明,该控制策略可以有效地提高车辆的行驶稳定性、乘坐舒适性以及操控性能。

五、实验验证与结果分析为了进一步验证所提出的控制策略的实用性,本文进行了实验验证。

通过在实车上进行实验测试,对比传统被动悬架系统和所提出的主动悬架控制策略在不同道路条件下的性能表现。

实验结果表明,所提出的基于智能控制的汽车主动悬架控制策略在提高车辆行驶稳定性、乘坐舒适性以及操控性能方面具有显著优势。

11111111111111111111111111111111111111111111111!!依据试验建立了橡胶弹簧的非线性动力学模型!并进行了了仿真分析!结果表明所建模型符合实际情况!可直接用于车辆悬架系统动态优化设计中"进一步的研究可采用高阶非线性多项式表示的非线性弹性恢复力来取代本文的线性弹性恢复力"试验也表明橡胶弹簧的动态性能与其所加预载有一定关系!如何在动力学模型中体现预载的影响需要进一步研究"参考文献#$!%!Y 5O F .Z ;3:+69:5E O@Q X X 5O ?V O 9:F .3W 56S 3O@E 96a 5K 9T 65^4:E C 9TR :E 64797Z a 5K 9T 65?4785C ^4:E C [9T 7!!""*!)#&)+’’#!"&$$!$$$%!/58O 3:5A !0E T E F :9:E.!?T 93:89.Z ^4:E C 9T,K E O [E T 85O 9P E 893:3S <6E 783C 5O 7E :W ]W 5:89S 9T E 893:U 98K @K 5363F 9T E 6.3W 567Z D 3Q O :E 63S?3Q :WE :W a 9X O E [893:!$##’!$&!#))"$)%)$)%!?L 3X 5O F .!H E O 90Z ;3:+69:5E O Y 5K E N 93O 3S E@Q X [X 5O]736E 83O?4785C M 79:F A O E T 893:E 6^5O 9N E 89N 57Z a 5K 9T 65?4785C ^4:E C 9T 7!$##$!)&&)’#$!&$$)%$’%!Y O Q :9?!,3669:ERZ.3W 5669:F 8K 5a 97T 356E 789TY 5[K E N 93Q O3S<6E 783C 5O 9T,3C V 3:5:87#E :R V V 69T E 893:>38K 5?9C Q 6E 893:3S>O E 9:+8O E T 2]:85O E T 893:Z a 5[K 9T 65?4785C ^4:E C 9T 7!$###!)’&’’#$*)$)#!&编辑!卢湘帆’作者简介#孙蓓蓓!女!!"%*年生"东南大学机械工程学院副教授(博士"主要研究方向为车辆动力学(机械动态分析与控制(振动与噪声控制等"发表论文)#余篇"汽车主动悬架多点预瞄控制算法设计庄德军!喻!凡!林!逸$!Z 上海交通大学振动!冲击!噪声国家重点实验室"上海"$###)#$Z 北京理工大学"北京"!###*!摘要#设计了一种多点预瞄控制算法"并将该算法应用于具有主动悬架系统的二分之一车辆模型中#采用/E W 5近似算法描述路面多点预瞄信息"基于最优控制理论"对带有多点预瞄的悬架控制力进行了优化设计#在.R >0R Y $?9C Q 69:2环境下"进行了车辆系统仿真"仿真结果显示"带有多点预瞄控制算法的车辆具有优良的行驶性能#对影响预瞄控制算法的主要参数%如预瞄加权系数和预瞄距离等&进行了讨论#关键词#主动悬架)多点预瞄)算法)预瞄距离中图分类号#M ’%)文章编号#!##’*!)$=&$##%’!$*!)!%*#’"’$#20*0.)7,(#S *#0(N &’K #’:D *0(&*,/,2*&#(345*&/%(#K ’P ’3#%,’67$S’0$#*0$J K Q E :F ^5LQ :!!I QA E :!09:I 9$!Z ?8E 85H 540E X 3O E 83O 43Sa 9X O E 893:!;3975E :W?K 3T 2!?K E :F K E 9D 9E 383:F M :9N 5O 7984!?K E :FK E 9!$###)#$Z Y 59L 9:F ]:7898Q 853S>5T K :363F 4!Y 59L 9:F !!###*!/8$(&.%(#R C Q 689V 39:8V O 5N 95UT 3:8O 36E 6F 3O 98K C U E 7W 579F :5W S 3ON 5K 9T 65E T 89N 57Q 7V 5:793:747[85C 7!9:U K 9T K/E W 5E V V O 3G 9C E 893:85T K :9\Q 5U E 7Q 75W 83O 5V O 575:88K 5C Q 689V39:8V O 5N 95U9:S 3O C E [893:Z Y E 75W3:EK E 6SN 5K 9T 65C 3W 56E :WQ 79:F 3V 89C E 6T 3:8O 368K 53O 4!8K 5E V V O 3G 9C E 85643V89C 9P 5W T 3:8O 36S 3O T 57S 3O S O 3:8E :WO 5E O 7Q 7V 5:793:7U 5O 5W 5O 9N 5W Z >K 5W 9S S 5O 5:874785CT 3:S 9FQ O E 893:7U 5O 579C Q 6E 85WX 4.R >0R Y +?9C Q 69:273S 8U E O 5Z >K 5O 57Q 6877K 3U8K 5X 5783N 5O E 66V5O S 3O C E :T 573S 8K 5E T [89N 574785C U 98K 8K 5V O 3V 375WC Q 689V39:8V O 5N 95UT 3:8O 3665O Z .5E :U K 965!8K 55S S 5T 873S 8K 5C E 9:T 3:[8O 36V E O E C 585O 79:8K 5E 6F 3O 98K C !7Q T KE 7V O 5N 95U U 59F K 89:FV E O E C 585O 7!VO 5N 95U89C 5E :W V O 5N 95U W 978E :T 57!3:74785C V 5O S 3O C E :T 57U 5O 59:N 5789FE 85W Z 9’1:*&+$#E T 89N 57Q 7V 5:793:)C Q 689V 39:8V O 5N 95U )E 6F 3O 98K C )V O 5N 95UW 978E :T 5!二分之一车辆模型本文以四自由度带有主动悬架系统的二分之一车辆模型为研究对象!如图!所示"其中!6?为收稿日期#$##(*#’*!$预瞄距离!即预瞄点到后轮的距离!.X 为簧载质量!C V 为车身转动惯量!.U S 为前轮非簧载质量!.U O 为后轮非簧载质量!X 7S 为前悬架刚度!X 7O 为后悬架刚度!X 8S 为前轮胎刚度!X 8O 为后轮胎刚度!!E S 为前悬架作动器控制力!!E O 为后悬架作动器控制力!%为前轴到质心的距离!&为后轴到质,%!)!,中国机械工程第!&卷第!$期$##%年%月下半月图;具有主动悬架系统的二分之一车辆模型心的距离!"为车辆前进速度!D O S 为前轮的路面输入位移!D O O 为后轮的路面输入位移!D U S 为前非簧载质量垂向位移!D U O 为后非簧载质量垂向位移!D X S 为前车身垂向位移!D X O 为后车身垂向位移"假设车身质心处的俯仰角很小!建立的二分之一车辆模型运动方程表示为D p X S *#!.X ,%$C X$%!E S ,X 7S #D U S 7D X S $&,#!.X 7%&C X$%!E O ,X 7O #D U O 7D X O $&#!$.U S D pU S *X 8S #D O S 7D U S $7X 7S #D U S 7D X S $7!E S#$$D p X O *#!.X 7%&C X$%!E S ,X 7S #D U S 7D X S $&,#!.X ,&$C X$%!E O ,X 7O #D U O 7D X O $&#)$.U O D p U O *X 8O #D O O 7D U O $7X 7O #D U O 7D X O $7!E O#’$定义二分之一车辆模型的状态变量为&*D ’X S D ’U S D ’X O D ’U O DX S D U S D X O D U O &%>将二分之一车辆系统的运动方程改写成状态方程形式(&’*B &,;F ,6&##($F *%!E S !!E O &>&#*%D O S !D O O &>式中!B );)6均为与车辆参数有关的常数矩阵"$!路面多点预瞄模型当车辆直线行驶时!前轮首先获得路面信息!由前后轮之间的结构关系!轴距间的所有路面信息都可以被获得!因而可在轴距间选取多个预瞄点作为后轮的预先路面输入"在车速一定的情况下!预瞄距离6?与车速"的比值即为该预瞄点的预瞄时间L !即L ?*6"!#(6?&%,&*?*!!$!+!/#%$预瞄点处的路面输入D 与后轮路面输入D O O的拉普拉斯#0E V6E T 5$函数关系式可表示为D O O #W $D #W $*57L W *%?#7%?!W ,%?$W $7+%?#,%?!W ,%?$W $,+#&$式中!W 为拉普拉斯算子*%#)%?!)%?$均为系数"57L W 的/E W 5近似计算可以表示为57L W *57LW $5L W $*!7L W $,#L ?W $$*7+!,L W $,#L ?W $$*,+#*$取二阶/E W 5近似计算!在预瞄时间不为零时!将式#*$分子)分母同除以L $?*并整理得%#7%?!W ,W $%#,%?!W ,W $*D O O #W $D ?#W $#"$%#**L $?!%?!*’L 将式#"$改写成如下形式(!%D O O #W $7D ?#W $&%%?#,%?!W ,W $&*7$%?!W D ?#W $#!#$令D O O #W $7D ?#W $*E ?#W $和&!*7$%?!!对式#!#$进行反拉氏变换得E p,%?!E ’?,%?#E?*&!D ’?#!!$定义状态变量为/!*E ?7+#D ?*E ?/$*E ’?7+#D ’?7+!D ?*/’?!7&!D ?+#*#+!*&!7%?!+#*&!+$*#7%?!+!7%?#+#*$%$?!第预瞄点的状态方程变为*’*B /?*?,;/?D ?#!$$B /*#!7%?#7%?%&!;/*7$%!$%$%&!*?*/?!/?%&$如果*!!$!+!/!则/个预瞄点的状态方程为*’*B /*,;/&V #!)$B /*B /!#+##B /$K KL ##+#B /EF GH /$/’$/*#!7%!#7%!!#!7%$#7%$!L#!7%/#7%/E FGH !$/’$/;/*;/!#+##;/$KKL ##+#;/E FGH/$/’$/*7$%!!$%$!!7$%$!$%$$!L7$%/!$%$/E FGH !$/’$/’&!)!’汽车主动悬架多点预瞄控制算法设计,,,庄德军喻!凡林!逸**!/!!/!$/$!/$$"//!//$#>&V *!D !D $"D /#>因D !*D O S $后轮的路面信息表示为D O O *"!%/!!,D !&,"$%/$!,D $&,","/%//!,D /&*"!!%D O O 7D !&,D !#,","/!%D O O 7D /&,D /#*%"!,"$,","/&D O O%!’&如果"!,"$,","/*!$则式%!’&满足’定义"为预瞄点的加权系数$即D O O *"!/!!,","///,"!D !,","/D /*!"!#"$#""/##*,!"!"$""/#&V %!(&因而$路面输入可以表示为&#*D !D !#O O*####"##"!#"$#""/!#M NO#</*,!#"#"!"$""/!#M NO"/&V%!%&将式%!%&代入式%(&中得&(*B &,;F ,6</*,6"/&V %!&&根据式%!)&和式%!&&$带有多点预瞄的系统状态方程为!!&(*!#(*B 6</#B !#/&!#*,;!##F ,6"/;!#/&V%!*&)控制算法根据建立的主动悬架车辆模型$利用线性最优控制理论对系统所需控制力!E S 和!E O 进行优化设计$其最优控制性能指标为V *69CL ,o !L6L#!N!D p $X S ,N $D p $X O ,N )%D X S 7D U S &$,N’%D X O 7D U O &$,N (%D U S 7D O S &$,N %%D U O 7D O O &$,.!!$E S ,.$!$E O #W 2%!"&式中$.!).$分别为前后悬架所需控制力加权系数*N !$N $$"$N %分别为前后车身垂向振动加速度)悬架动行程和轮胎动位移的加权系数’由黎卡提方程可求出最优控制反馈增益矩阵8$因而系统所需要的最优控制力可以表示为F *78&%$#&’仿真及结果分析设计的多点预瞄控制算法与车辆的行驶速度)预瞄点数)预瞄距离及预瞄加权系数等参数有关’为了研究预瞄算法的有效性$在.R >0R Y +9C Q 69:2软件环境中$分别对不同的预瞄点数)预瞄距离和预瞄加权系数进行仿真分析’车辆参数见表!$车辆行驶路面为随机路面$其路面模型采用滤波白噪声等效模拟!!#,D (O S *7$,=#D O S ,$,S #/"G S %$!&式中$=#为低通截止频率*S #为路面粗糙度系数*G S 为前车轮路面输入白噪声信号’表;车辆模型参数参数值簧载质量.X %2F&(#(转动惯量C V %2F (C $&%(!前轮非簧载质量.U S %2F &$*后轮非簧载质量.U O %2F &(’前)后悬架刚度X 7S )X 7O %;+C &!(###前)后轮胎刚度X 8S )X 8O %;+C &!(("##前轴到质心的距离%%C &!#!后轴到质心的距离&%C &!#(!#;!不同车速和预瞄点数对车辆行驶性能的影响在给定的路面条件下$分别对无预瞄)单点预瞄%轴距预瞄&)两点预瞄和三点预瞄等四种悬架系统进行仿真$其仿真车速为!#C +7和$#C +7’预选定两点预瞄的预瞄距离为6!*%,&和6$*%%,&&+$$相应的预瞄加权系数为"!*"$*!+$*三点预瞄的预瞄距离为6!*%,&)6$*$%%,&&+)和6)*%%,&&+)$其相应的预瞄加权系数为"!*"$*")*!+)’仿真结果见表$和表)所示’表<车速为;C 4!$时车辆行驶性能均方根值预瞄点数前悬架后悬架加速度%C +7$&悬架动行程%C &轮胎动位移%C &加速度%C +7$&悬架动行程%C &轮胎动位移%C &无##"(*!###$"’###!$’!##$&*###$%*###!()单点##%!($###$"&####*(##&%!(###!*!###!#!两点##%#%####$"$####*’##’"%(###!(&####’"三点##%#(!###$*#####*’##’$#*###!$"####’%表=车速为<C 4!$时车辆行驶性能均方根值预瞄点数前悬架后悬架加速度%C +7$&悬架动行程%C &轮胎动位移%C &加速度%C +7$&悬架动行程%C &轮胎动位移%C &无!#$!**###)’%###!&#!#’&*"###)#*###$#*单点##*%&*###(!)###!$$!#$!&&###))(###!)*两点##*%#"###)%"###!!*##%"*%###$*!####%!三点##*%#$###$*!###!!&##((")###!"’####(*!!由表$和表)可以看出$在设定的预瞄距离和预瞄加权系数下$随着预瞄点数的增加$其车辆的各性能指标都有所减小$其原因是预瞄点数的增加意味着后轮获得了更详细的路面信息$控制系统利用这些信息可更好地对车辆进行预先的控制$从而使车辆的行驶性能得到了提高’!#<不同预瞄距离和预瞄加权系数对车辆行驶性能的影响以两点预瞄为例且车辆行驶速度为$#C +7$分(*!)!(中国机械工程第!&卷第!$期$##%年%月下半月别改变第一!第二预瞄点的加权系数和第二点的预瞄距离"研究预瞄加权系数和预瞄距离对车辆行驶性能的影响"其仿真结果如图$!图&所示#图<前车身加速度均方根值图=后车身加速度均方根值图!前悬架动行程均方根值图>后悬架动行程均方根值图$为前车身加速度均方根值曲面"图)为后车身加速度均方根值曲面#从图中可以看出"当预瞄加权系数"!*!$$!预瞄距离6$*%%,&&$$时"前后车身加速度均方根值都获得了最小值"如<点所示"最小值分别为#b *%!C $7$和#b %""C $7$#图前轮胎动位移均方根值图@后轮胎动位移均方根值图’为前悬架动行程均方根值曲面"图(为后悬架动行程均方根值曲面"当预瞄距离6$*%%,&&$%!预瞄加权系数也为!$$时"前后悬架动行程均获最小值#b $’!C 和#b #’$C #前轮胎动位移均方根值如图%所示"后轮胎动位移均方根值如图&所示"其结论与图$和图)相似"最小值分别为#b #$!C 和#b ##%C #仿真结果说明在均分预瞄加权系数的情况下"要想获得较小的车身振动加速度和轮胎动位移"预瞄点位置应选取在均分轴距点处"如获得较小的悬架动行程可将预瞄点选取在靠近后轮位置#对不同的车辆行驶速度进行仿真也得到了相同的结论#参考文献’(!)!I QA "J K E :F D‘",O 366E^RZ ?8Q W 43S EH E 6C E :A 9685OR T 89N 5a 5K 9T 65?Q 7V 5:793:?4785C M 79:F ,3O [O 56E 893:3S A O 3:8E :W @5E O ‘K 556@3E W ]:V Q 87Z /O 3T Z]:78Z .5T K Z <:F Z/E O 8^D Z R Q 83C 3X Z <:FZ "$###"$!’%(&’’")$(#$%编辑!马尧发&作者简介’庄德军"男"!"&&年生#上海交通大学振动!冲击!噪声国家重点实验室博士研究生#主要研究方向为车辆系统动力学及其控制#喻凡"女"!"%!年生#上海交通大学振动!冲击!噪声国家重点实验室教授!博士研究生导师#林逸"男"!"()年生#北京理工大学机械与车辆工程学院教授!博士研究生导师#*"!)!*汽车主动悬架多点预瞄控制算法设计+++庄德军喻!凡林!逸汽车主动悬架多点预瞄控制算法设计作者:庄德军, 喻凡, 林逸, Zhuang Dejun, Yu Fan, Lin Yi作者单位:庄德军,喻凡,Zhuang Dejun,Yu Fan(上海交通大学振动、冲击、噪声国家重点实验室,上海,200030), 林逸,Lin Yi(北京理工大学,北京,100081)刊名:中国机械工程英文刊名:CHINA MECHANICAL ENGINEERING年,卷(期):2006,17(12)被引用次数:3次1.Yu F.Zhang J W.Crolla D A Study of a Kalman Filter Active Vehicle Suspension System Using Correlation of Front and Rear Wheel Road Inputs 2000(05)1.学位论文庄德军主动油气悬架车辆垂向与侧向动力学性能研究2007悬架是汽车的重要子系统,其性能直接影响着车辆的行驶平顺性和操纵操稳性。

车辆主动悬架系统控制方案设计车辆主动悬架系统是一种利用电子控制和传感器技术来调节车辆悬挂系统的功能。

通过检测车辆的动态状况和路况情况,主动悬架系统能够实时调节悬挂的刚度和阻尼,提升车辆的稳定性和行驶舒适性。

本文将针对车辆主动悬架系统的控制方案进行设计,共分为传感器模块、控制模块和执行模块三个部分。

传感器模块是主动悬架系统的基础,负责采集车辆的动态信息和路况情况。

常用的传感器包括加速度传感器、角度传感器、车速传感器和路况传感器等。

加速度传感器用于检测车辆的加速度和减速度,角度传感器用于检测车辆的倾斜角度,车速传感器用于检测车辆的速度,路况传感器用于检测路面的平整度和颠簸程度。

传感器采集到的数据需要经过滤波和处理后方能使用。

控制模块是主动悬架系统的核心,负责根据传感器模块采集到的数据,进行实时的控制和调节。

控制模块包括控制算法和控制器两部分。

控制算法通常采用PID控制算法,即比例、积分、微分控制算法。

PID控制算法能够根据车辆的动态状况和路况情况,计算出合适的悬挂刚度和阻尼,以提升车辆的稳定性和行驶舒适性。

控制器通常采用微控制器或程序控制器,用于控制悬挂系统的执行器。

执行模块是主动悬架系统的实施部分,负责根据控制模块的指令,实时地调节悬挂的刚度和阻尼。

执行模块包括悬挂系统的执行器和悬挂系统的控制阀。

悬挂系统的执行器通常为液压或电液混合执行器,用于实现悬挂系统的加压或减压。

悬挂系统的控制阀用于控制液压或电液混合执行器的操作,根据控制模块的指令,调节液压或电液混合执行器的工作状态。

在车辆主动悬架系统的控制方案设计中,传感器模块负责采集车辆的动态信息和路况情况,控制模块负责根据传感器模块采集到的数据,进行实时的控制和调节,执行模块负责根据控制模块的指令,实时地调节悬挂的刚度和阻尼。

三个模块之间需要进行信息的传递和交互,以实现整个系统的协调工作。

在实际应用中,车辆主动悬架系统的设计还需要考虑到成本、可靠性和安全性等因素。

主动悬架控制方法悬架系统是汽车底盘的重要组成部分,其主要功能是减震和支撑车身,以提供舒适性和稳定性。

传统的悬架系统通常采用被动控制方式,即减震器根据车身运动来调节阻尼力。

然而,随着科技的进步,主动悬架控制方法逐渐受到关注和应用。

主动悬架控制方法通过传感器和执行器实时监测和调整悬架系统的工作状态,以提供更好的悬架性能和驾驶体验。

主动悬架控制方法的核心是实时监测车身姿态和路面信息,并根据这些信息调整悬架系统的工作状态。

为了实现这一目标,悬架系统通常配备多个传感器,如加速度计、倾斜传感器、行程传感器等,用于监测车身的加速度、倾斜角度、行程等参数。

这些传感器将采集到的数据传输给控制单元,控制单元根据预设的控制算法计算出相应的控制信号,并通过执行器来调整减震器的阻尼力或悬架系统的高度。

主动悬架控制方法可以根据车辆的运行状态和路面的不同情况来调整悬架系统的工作状态。

例如,在高速行驶时,为了提供更好的稳定性和操控性,控制单元可以增加减震器的阻尼力,降低车身的倾斜角度。

而在通过颠簸路面时,控制单元可以减小减震器的阻尼力,提高悬架系统的行程,以提供更好的舒适性和减震效果。

此外,主动悬架控制方法还可以根据驾驶者的需求进行个性化调节,提供不同的驾驶模式选择,如舒适模式、运动模式等。

主动悬架控制方法的应用可以带来多种好处。

首先,它可以提供更好的悬架性能和驾驶体验。

通过实时调整悬架系统的工作状态,主动悬架控制方法可以使车辆更加稳定、舒适和操控性更好。

其次,它可以提高车辆的安全性。

通过根据路面情况调整悬架系统的工作状态,主动悬架控制方法可以减少因颠簸路面或急转弯等情况造成的车辆失控风险。

最后,它可以提高燃油经济性。

通过优化悬架系统的工作状态,主动悬架控制方法可以减少车辆的能耗,提高燃油经济性。

虽然主动悬架控制方法在提供悬架性能和驾驶体验方面具有显著优势,但也存在一些挑战和限制。

首先,主动悬架控制方法的成本较高。

相比传统的被动悬架系统,主动悬架控制方法需要更多的传感器和执行器,并且需要复杂的控制算法和计算单元,导致成本上升。

浅析汽车底盘主动悬架控制方法1. 引言1.1 概述汽车底盘主动悬架控制方法是一种能够提高车辆悬挂系统性能和舒适性的技术。

随着汽车工业的发展和人们对行车舒适性和安全性要求的提高,底盘主动悬架控制方法逐渐受到重视。

底盘主动悬架控制方法通过感知路况和车辆运动状态,采取相应的控制策略来调节悬架系统的工作状态,以提高车辆的操控性、稳定性和舒适性。

不同类型的底盘主动悬架控制方法采用不同的技术手段和控制算法,如电磁悬架、液压悬架、空气悬架等。

本文将重点介绍各种主动悬架控制方法的原理、特点和应用领域,以及不同方法之间的优缺点比较。

通过对底盘主动悬架控制方法的深入研究和分析,可以为汽车制造商和研发人员提供参考,促进底盘主动悬架技术的进一步发展和应用。

在未来,底盘主动悬架控制方法将在汽车行业发挥越来越重要的作用,为驾驶员提供更安全、舒适的驾驶体验。

1.2 研究背景汽车底盘主动悬架控制方法作为汽车底盘控制技术的一种重要手段,具有极其重要的应用价值和发展前景。

随着汽车工业的飞速发展,人们对汽车的舒适性、安全性和性能要求越来越高,传统的被动悬架系统已经不能满足人们的需求。

研究和开发底盘主动悬架控制方法成为了当前汽车工程领域的热点之一。

底盘主动悬架控制方法的研究背景主要包括以下几个方面。

随着汽车性能的提升,底盘控制技术对于提高汽车的行驶稳定性、通过性和舒适性等方面起到了至关重要的作用。

随着电子技术的不断发展和应用,底盘主动悬架控制方法可以通过精确控制悬架系统的工作状态,提高汽车的行驶性能和安全性。

底盘主动悬架控制方法可以实现不同路况下的智能调节,提高汽车通过不同路面时的适应能力和稳定性。

底盘主动悬架控制方法的研究还可以促进汽车工业的发展,推动汽车制造技术的进步,为人类社会的可持续发展做出积极贡献。

深入研究和开发底盘主动悬架控制方法具有重要的现实意义和理论意义。

1.3 研究目的研究目的是为了深入了解汽车底盘主动悬架控制方法的原理和应用,探讨不同类型的悬架控制方法的优缺点,为汽车制造商和工程师提供有效的参考和指导。

高惠民(本刊编委会委员)曾任江苏省常州外汽丰田汽车销售服务有限公司技术总监,江苏技术师范学院、常州机电职业技术学院汽车工程运用系专家委员,高级技师。

文/江苏 高惠民车载视觉感知预瞄下的主动悬架(接上期)1/4车辆2自由度的主动悬架系统数学模型如图34所示。

以上给出的车辆各被动、主动或半主动悬架系统模型均为线性悬架系统的振动模型,悬架和车轮弹簧刚度是定值,悬架的阻尼系数也是常数。

然而,事实上车辆悬架中的弹性元件和阻尼元件均存在不同程度的非线性,并且由于车辆悬架材料的变形老化以及使用环境等不确定因素影响,使得实际的车辆悬架系统是一个复杂的非线性不确定系统。

主动悬架系统的非线性控制主要由其所采用的控制策略来体现。

依据控制策略不同所采用的控制理论也不同。

通过对主动悬架系统施加一定的控制规则或策略,可使车辆悬架系统按照特定的要求改变其振动特性,以改善所关心的一个或几个振动响应量,从而达到提高车辆行驶性能的目的,这种控制规则或策略就是振动控制算法。

根据所采用减振器特性的不同,先进悬架系统可分为基于作动器的主动悬架和基于可调阻尼器的半主动悬架,同时也有相应的主动控制算法和半主动控制算法。

而实际上,半主动控制算法均是由主动控制算法依据可调阻尼器的出力特性演变而来的。

因此,在先设计和分析悬架系统的主动控制算法的基础上,给出相应的半主动控制算法。

目前车辆悬架系统振动控制算法大致可分为三类,即基于车辆状态判定的控制策略(如天棚控制算法、地棚控制算法等)、基于现代控制理论的控制策略(如PID控制算法、自适应控制算法、最优控制理论的线性二次型控制算法、滑模控制算法等)和基于智能优化理论的控制策略(模糊控制算法、神经网络控制算法等)。

但这些控制策略的研究存在共同问题是只侧重于考虑控制算法,而很少考虑行驶道路变化,影响了主动悬架的控制效果。

从某种角度讲,缺乏足够的道路路面信息限制了主动悬架进一步改善车辆的行驶性能。

如果路面干扰是因为道路的不规则而引起的,若这种情况能在车辆到达之前被测得,并且这个信息可以被控制器在决定系统控制力时进行考虑和利用,那么主动悬架的潜力将会得到更加充分的发挥。