医疗机构管理法律制度讲座

- 格式:ppt

- 大小:836.50 KB

- 文档页数:64

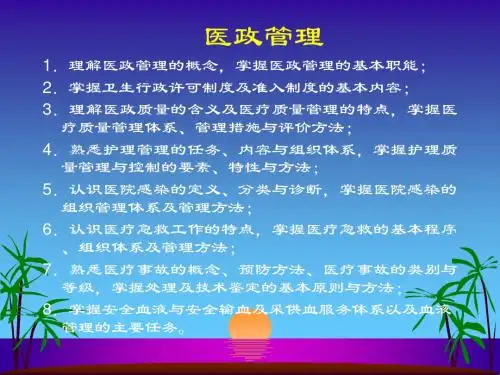

目录•医疗卫生法律法规概述•医疗卫生法律法规的核心内容•医疗卫生法律法规的实施与监管•医疗卫生法律法规与伦理道德的关系•医疗卫生法律法规面临的挑战与对策•医疗卫生法律法规案例分析医疗卫生法律法规概述宪法最高法律,规定了公民的基本权利和义务,包括医疗卫生方面的基本保障。

法律由全国人大及其常委会制定,如《中华人民共和国执业医师法》、《中华人民共和国药品管理法》等。

行政法规由国务院制定,如《医疗机构管理条例》、《医疗事故处理条例》等。

地方性法规由省、自治区、直辖市人大及其常委会制定,如各地制定的《医疗纠纷预防和处理条例》等。

医疗卫生法律法规的体系医疗卫生法律法规的历史与发展古代医疗法规01早在古代,就有关于医疗行为的规范,如《黄帝内经》中的医德要求。

近代医疗法规02随着西方医学的传入,我国近代医疗法规逐渐建立,如清朝末年的《大清医律》。

现代医疗法规03新中国成立后,我国医疗卫生法律法规不断完善,形成了以宪法为基础,以法律、行政法规和地方性法规为主体的医疗卫生法律法规体系。

保障公民健康权医疗卫生法律法规是保障公民健康权的重要法律依据,确保公民享有基本医疗卫生服务。

规范医疗卫生行为医疗卫生法律法规对医疗机构和医务人员的行为进行了规范,确保医疗卫生服务的质量和安全。

维护医疗秩序医疗卫生法律法规有助于维护正常的医疗秩序,打击非法行医和医疗欺诈行为。

促进医疗卫生事业发展医疗卫生法律法规为医疗卫生事业的发展提供了法律保障和支持,推动了医疗卫生事业的进步。

医疗卫生法律法规的重要性容01医疗机构执业许可制度规定医疗机构的设立条件、审批程序及执业许可证的颁发和管理。

02医疗机构分类管理制度根据医疗机构的功能、任务、规模等,将其分为不同类别,实行分类管理。

03医疗机构监督管理制度对医疗机构的执业活动进行监督,确保医疗服务质量和安全。

医师执业注册制度规定医师的执业条件、注册程序及执业证书的颁发和管理。

护士执业注册制度规定护士的执业条件、注册程序及执业证书的颁发和管理。

医疗机构管理法律制度医疗机构管理法律制度是现代医学发展所必需的基础,旨在保障医患双方的权益和利益。

医疗机构的管理法律制度涵盖了医院、诊所、护理院、卫生所等从事临床医学活动的各个单位。

其法律规范主要包括:医疗机构职责、医疗机构管理制度、医疗机构人员管理、医疗机构设施设备管理等。

一、医疗机构职责医疗机构职责包括:诊断治疗疾病、预防疾病、卫生教育、科学研究、药品、器械的开发生产、社区卫生服务等。

医疗机构应遵守医学伦理、提供安全、质量高的医疗服务,对病人按照疾病和医学规范进行诊治。

此外,医疗机构还应定期进行卫生防疫工作,保证医院环境卫生。

二、医疗机构管理制度医疗机构管理制度包括:机构设置、机构关系、设备管理、卫生防疫等,旨在保证医疗机构的良好运作。

医疗机构应建立高效、规范的管理制度,明确机构管理权限、责任、流程与制度等,同时完善管理人员的考核、奖惩制度,提高管理效率。

三、医疗机构人员管理医疗机构人员管理包括对医师、护士、行政人员等人员的选拔、聘任、考核和培训等。

医疗机构应保证人员的专业素质、职业荣誉感和行为规范,建立医疗人员信息管理系统,对医疗人员的从业资格进行审查和认证,保证医疗人员的技能、素质与职业道德的不断提升。

四、医疗机构设施设备管理医疗机构设施设备管理包括医疗器械、设备的采购、保养、维护、管理等方面。

医疗机构应按照国家规定对设备进行检测和维修,确保设备的安全、有效和正常运转;对药品和医疗器械的管理,应严格遵守相关法律法规,确保病人的安全。

总之,医疗机构管理法律制度是现代医学发展所必需的基础,保护医患双方的合法权益。

医疗机构应严格遵守相关法律法规,坚持以患者为中心,提高医疗服务质量和管理水平,推动医疗机构发展,为患者提供最好的医疗服务。

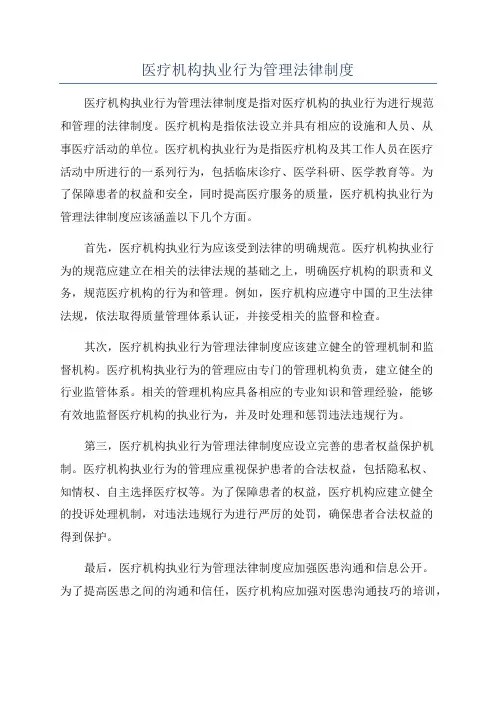

医疗机构执业行为管理法律制度医疗机构执业行为管理法律制度是指对医疗机构的执业行为进行规范和管理的法律制度。

医疗机构是指依法设立并具有相应的设施和人员、从事医疗活动的单位。

医疗机构执业行为是指医疗机构及其工作人员在医疗活动中所进行的一系列行为,包括临床诊疗、医学科研、医学教育等。

为了保障患者的权益和安全,同时提高医疗服务的质量,医疗机构执业行为管理法律制度应该涵盖以下几个方面。

首先,医疗机构执业行为应该受到法律的明确规范。

医疗机构执业行为的规范应建立在相关的法律法规的基础之上,明确医疗机构的职责和义务,规范医疗机构的行为和管理。

例如,医疗机构应遵守中国的卫生法律法规,依法取得质量管理体系认证,并接受相关的监督和检查。

其次,医疗机构执业行为管理法律制度应该建立健全的管理机制和监督机构。

医疗机构执业行为的管理应由专门的管理机构负责,建立健全的行业监管体系。

相关的管理机构应具备相应的专业知识和管理经验,能够有效地监督医疗机构的执业行为,并及时处理和惩罚违法违规行为。

第三,医疗机构执业行为管理法律制度应设立完善的患者权益保护机制。

医疗机构执业行为的管理应重视保护患者的合法权益,包括隐私权、知情权、自主选择医疗权等。

为了保障患者的权益,医疗机构应建立健全的投诉处理机制,对违法违规行为进行严厉的处罚,确保患者合法权益的得到保护。

最后,医疗机构执业行为管理法律制度应加强医患沟通和信息公开。

为了提高医患之间的沟通和信任,医疗机构应加强对医患沟通技巧的培训,改善医患关系。

同时,医疗机构应主动向患者提供医疗信息和服务,并及时公开医疗机构的相关信息,增加透明度和公信力。

综上所述,医疗机构执业行为管理法律制度是保障患者权益、提高医疗服务质量的重要保障措施。

通过制定明确的法律规定和建立健全的管理机制,能够规范医疗机构的执业行为,保护患者的权益,促进医患关系的良好发展。

第六章医疗机构管理法律制度一、教学目的通过本章的教学,使学生首先掌握什么是医疗机构、医疗机构的具体含义是什么以及医疗机构的分类都有哪些;了解医疗机构的立法和现状;了解医疗机构的规划布局、设置、审批;了解医疗机构的登记和校验;掌握医疗机构的执业规则;了解医疗机构的监督管理和相关的法律责任;掌握个体医疗机构的管理规定;个体行医的开业条件以及急救医疗的相关管理规定。

二、讲授学时2学时三、讲授的内容纲要及重点、难点(一)内容纲要1、医疗机构的概念及含义。

医疗机构是依照法定程序设立的,以救死扶伤,防病治病,为公众的健康服务为宗旨,从事疾病诊断和治疗的卫生服务机构。

2、医疗机构的种类。

3、医疗机构的立法和现状。

4、医疗机构的规划布局以及设置的条件和审批的期限。

5、医疗机构的登记和校验。

6、医疗机构的执业规则。

7、医疗机构的监督管理和相关的法律责任。

8、个体医疗机构的管理规定。

9、个体行医的开业条件。

《执业医师法》规定,申请个体行医的执业医师,须经注册后在医疗、预防、保健机构中执业满5年,并按照国家有关规定办理审批手续;未经批准,不得行医。

10、急救医疗的相关规定。

(二)教学重点1、医疗机构的概念及含义。

2、医疗机构的种类。

3、医疗机构的登记和校验。

4、医疗机构的执业规则。

5、医疗机构的监督管理和相关的法律责任。

6、个体行医的开业条件。

(三)教学难点1、医疗机构的概念及含义。

2、医疗机构的种类。

3、医疗机构的登记和校验。

4、医疗机构的执业规则。

四、教学设计医疗机构管理法律制度一、医疗机构的概念(一)医疗机构的定义医疗机构是依照法定程序设立的,以救死扶伤,防病治病,为公众的健康服务为宗旨,从事疾病诊断和治疗的卫生服务机构。

(二)医疗机构的类别按照不同标准,可以对医疗机构进行不同分类1、根据其功能可以分为12个类别综合医院、中医医院、中西医结合医院、民族医医院、专科医院、康复医院;妇幼保健院;中心卫生院、乡(镇)卫生院、街道卫生院;疗养院;综合门诊部、专科门诊部、中医门诊部、中西医结合门诊部、民族医门诊部;诊所、中医诊所、民族医诊所、卫生所、医务室、卫生保健所、卫生站;村卫生室(所);急救中心、急救站;临床检验中心;专科疾病防治院、专科疾病防治所、专科疾病防治站;护理院、护理站;其他诊疗机构。

医疗机构管理法律制度详解医疗机构管理法律制度是指针对医疗机构的组织性质、管理和运作进行规范的法律法规体系。

医疗机构管理法律制度对医疗机构的注册登记、监督管理、质量控制、人事管理等方面都有详细的规定。

本文将从注册登记、监督管理和质量控制三个方面对医疗机构管理法律制度进行详细解析。

首先,医疗机构管理法律制度对医疗机构的注册登记进行了规范。

根据我国的有关法律法规,医疗机构必须经过注册登记才能合法运营。

医疗机构的注册登记需要满足一定的条件,包括机构设置、专业技术人员配备、医疗设施和设备等。

医疗机构还需要按照相关法规的规定提交一定的申报材料,并接受相关主管部门的审查和批准。

医疗机构管理法律制度的目的是保障医疗机构的合法地位,确保其具备提供医疗服务的资质。

其次,医疗机构管理法律制度对医疗机构的监督管理进行了严格规定。

医疗机构在运营过程中需要遵守法律、法规和政策的要求,并承担相应的责任。

医疗机构应当按照规定的程序和标准进行医疗活动,保障医疗质量和安全,避免医疗纠纷的发生。

医疗机构的监督管理主要包括两个层面:一是行政监督,由相关主管部门对医疗机构进行定期、不定期的检查和评估,及时发现和纠正存在的问题;二是社会监督,通过舆论监督、投诉举报等方式监督医疗机构的运作情况。

最后,医疗机构管理法律制度对医疗质量控制进行了详细规定。

医疗机构是提供医疗服务的重要场所,医疗质量直接关系到人民群众的身体健康和生命安全。

医疗机构管理法律制度对医疗质量进行了多个方面的规定,包括医疗行为规范、医疗设备和药品的质量控制、医务人员的职业道德等。

此外,医疗机构管理法律制度还对医疗纠纷处理进行了明确规定,包括责任追究、赔偿机制等。

医疗机构通过严格遵守医疗质量控制要求,可以提供优质的医疗服务,保障人民群众的健康权益。

总结起来,医疗机构管理法律制度是为了规范医疗机构的运作和管理,保障人民群众的医疗需求得到满足和保障。

医疗机构管理法律制度主要包括注册登记、监督管理和质量控制三个方面。

医院讲座管理制度第一章总则第一条为规范医院讲座的管理,提高医院讲座的质量和水平,加强医务人员的学术交流与学术提升,特制定本制度。

第二条医院讲座是医院内部学术交流和学术提升的一种形式,是医院培养人才和促进医疗技术与医疗服务提升的有效途径。

第三条医院讲座应遵循学术公正、学术独立的原则,严格遵守国家法律法规和医德医风,不得有违背社会公德和医学道德的行为。

第四条医院讲座应当以学术为本,强调学术研究和学术交流,不得用于商业宣传和其他非学术目的。

第五条医院讲座主要包括临床病例讨论、学术报告、学术交流和学术讲座等形式,具体内容和形式由医院学术委员会统一规划和安排。

第六条医院讲座应当注重学术交流和学术提升,提高医疗技术和医疗服务水平,增强医务人员的专业素养和综合能力。

第七条医院讲座应当注重实效性,以解决实际临床问题和提高医疗技术水平为目标,推动医院的学术研究和学术创新。

第八条医院讲座的组织和实施应当遵循程序公正、程序严谨的原则,确保医务人员的学术权益和学术自由。

第九条医院讲座应当确保学术水平和学术质量,提高医疗技术和医疗服务水平,促进医务人员的学术提升和专业发展。

第十条医院应当加强对医院讲座的管理和监督,严格遵守本制度的规定,防止违法违规行为的发生。

第二章组织和实施第十一条医院讲座的组织和实施由医院学术委员会负责,具体由医院学术委员会下设的学术交流与学术提升小组负责。

第十二条学术交流与学术提升小组负责医院讲座的组织和安排,确定讲座的议题、内容和形式,邀请相关专家和学者进行讲座。

第十三条学术交流与学术提升小组应当遵循学术公正、学术独立的原则,选拔和邀请知名专家和学者进行讲座,确保讲座的学术水平和学术质量。

第十四条医院讲座应当注重学术交流和学术提升,组织临床病例讨论、学术报告、学术交流和学术讲座等形式,提高医疗技术和医疗服务水平。

第十五条学术交流与学术提升小组应当加强对医院讲座的管理和监督,严格遵守综合医院的管理制度和学术委员会的规定,防止违法违规行为的发生。