讲义——刑法柏浪涛.pdf

- 格式:pdf

- 大小:3.83 MB

- 文档页数:49

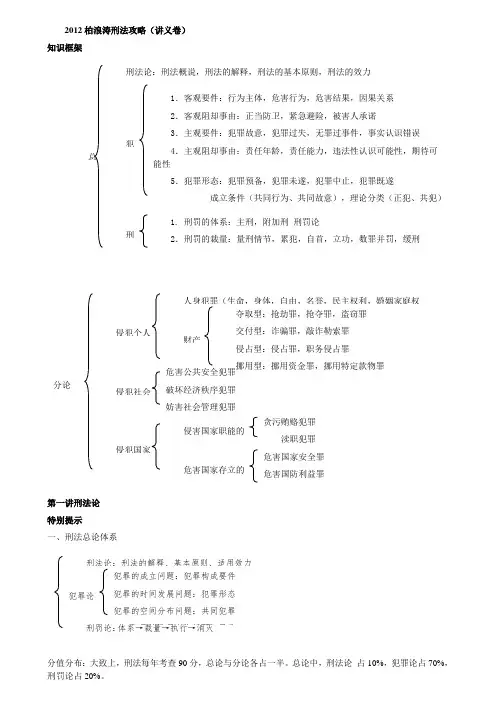

刑法知识体系刑法论:刑法概说,刑法的解释,刑法的基本原则,刑法的效力1、客观(违法)要件:行为主体,危害行为,危害结果,因果关系2、客观(违法)阻却事由:正当防卫,紧急避险,被害人承诺3、主观(责任)要件:犯罪故意,犯罪过失,无罪过事件,事实认识错误犯罪论4、主观(责任)阻却事由:责任年龄,责任能力,违法性认识可能性,期待可能性总论5、犯罪形态:犯罪预备,犯罪未遂,犯罪中止,犯罪既遂6、共同犯罪:共同犯罪的一般原理,正犯,共犯,共同犯罪的特殊形式、特殊问题、处罚规定7、罪数:行为单数,行为复数,数罪1、刑法的主体:主刑,附加刑刑法论2、刑法的裁量:量刑情节,累犯,自首,立功,数罪并罚,缓刑3、刑法的执行和消灭:减刑,假释,时效,赦免人体犯罪(生命,身体,自由,名誉,民主权利,婚姻家庭权利)夺取型:抢劫罪,抢夺罪,盗窃罪侵犯个人法益交付型:诈骗罪,敲诈勒索罪财产犯罪侵占型:侵占罪,职务侵占罪挪用型:挪用资金罪,挪用特定款物罪毁弃型:故意毁坏财物罪,破坏生产经营罪分论危害社会公共安全罪侵犯社会法益破坏经济秩序罪妨害社会管理秩序罪贪污贿赂犯罪侵犯国家职能的犯罪渎职犯罪侵犯国家法益危害国家安全罪危害国家存立的犯罪危害国防利益罪军人违反职责罪1第一章刑法概论一、刑法的解释刑法学主要是对刑法条文的解释学。

解释条文,是刑法学的基本功。

因此,刑法的解释历来是司法考试的重点。

(一)解释的技巧对一个条文术语的含义,需要通过解释技巧得出解释结论。

常见的解释技巧有:1.平义解释这是指按照该用语最平白的字面含义来解释,即所谓的看山是山,看水是水。

2.扩大解释(又称扩张解释)这是指对用语解释后的含义大于字面含义,但该含义仍处在该用语可能的含义范围内。

例1,将自动取款机解释为“金融机构”,就是对“金融机构”的扩大解释。

例2,丢失枪支不报罪是指警察丢失了枪支竟然不汇报,造成严重后果。

如果警察被抢劫了枪支、被骗去了枪支,也不汇报,造成严重后果,显然也应定丢失枪支不报罪。

2012柏浪涛刑法攻略(讲义卷)知识框架第一讲刑法论特别提示一、刑法总论体系分值分布:大致上,刑法每年考查90分,总论与分论各占一半。

总论中,刑法论 占10%,犯罪论占70%,刑罚论占20%。

1.客观要件:行为主体,危害行为,危害结果,因果关系2.客观阻却事由:正当防卫,紧急避险,被害人承诺3.主观要件:犯罪故意,犯罪过失,无罪过事件,事实认识错误4.主观阻却事由:责任年龄,责任能力,违法性认识可能性,期待可能性5.犯罪形态:犯罪预备,犯罪未遂,犯罪中止,犯罪既遂成立条件(共同行为、共同故意),理论分类(正犯、共犯)1. 刑罚的体系:主刑,附加刑 刑罚论2.刑罚的裁量:量刑情节,累犯,自首,立功,数罪并罚,缓刑刑犯总刑法论:刑法概说,刑法的解释,刑法的基本原则,刑法的效力夺取型:抢劫罪,抢夺罪,盗窃罪交付型:诈骗罪,敲诈勒索罪侵占型:侵占罪,职务侵占罪挪用型:挪用资金罪,挪用特定款物罪 危害国家安全罪 危害国防利益罪侵犯社会侵犯个人人身犯罪(生命,身体,自由,名誉,民主权利,婚姻家庭权分论 财产危害公共安全犯罪破坏经济秩序犯罪妨害社会管理犯罪贪污贿赂犯罪渎职犯罪侵犯国家侵害国家职能的危害国家存立的犯罪的成立问题:犯罪构成要件犯罪的时间发展问题:犯罪形态犯罪的空间分布问题:共同犯罪犯罪的数量竞合问题:罪数刑法论:刑法的解释、基本原则、适用效力犯罪论 刑罚论:体系→裁量→执行→消灭二、刑法论本讲的考试重点:刑法的解释和罪刑法定原则。

一、刑法概说刑法=犯罪+刑罚。

刑法是规定犯罪与刑罚的法律规范的总称。

(一)刑法的渊源1.刑法典。

注意:刑法典包括刑法修正案,至今刑法修正案共有八个。

2.单行刑法。

这是指国家在刑法典之外单独针对某一类犯罪规定的刑法规范。

【注意】至今单行刑法只有一个:1998年12月全国人大常委会《关于惩治骗购外汇、逃汇和非法买卖外汇犯罪的决定》。

3.附属刑法。

这是指附带规定在经济法、行政法等非刑事法律中的犯罪和刑罚规范。

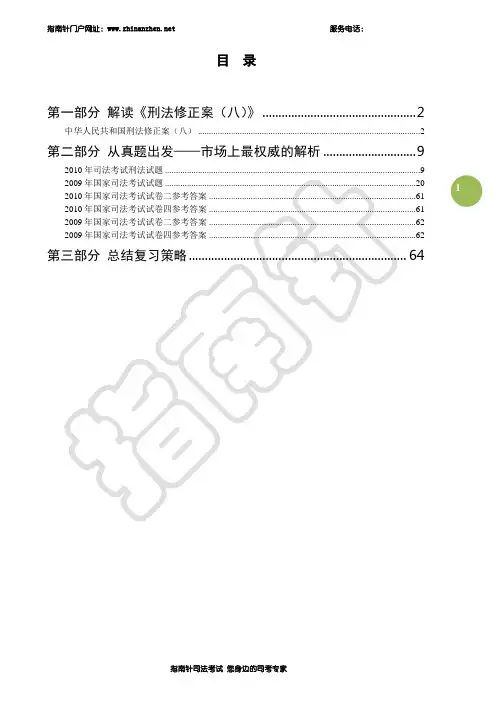

1目 录第一部分 解读《刑法修正案(八)》 (2)中华人民共和国刑法修正案(八) (2)第二部分 从真题出发——市场上最权威的解析 (9)2010年司法考试刑法试题 (9)2009年国家司法考试试题 (20)2010年国家司法考试试卷二参考答案 (61)2010年国家司法考试试卷四参考答案 (61)2009年国家司法考试试卷二参考答案 (62)2009年国家司法考试试卷四参考答案 (62)第三部分 总结复习策略 (64)22011年指南针司考理论加强班讲义——刑法柏浪涛第一部分 解读《刑法修正案(八)》中华人民共和国刑法修正案(八)2011年2月25日第十一届全国人民代表大会常务委员会第十九次会议通过一、在刑法第十七条后增加一条,作为第十七条之一:“已满七十五周岁的人故意犯罪的,可以从轻或者减轻处罚;过失犯罪的,应当从轻或者减轻处罚。

”二、在刑法第三十八条中增加一款作为第二款:“判处管制,可以根据犯罪情况,同时禁止犯罪分子在执行期间从事特定活动,进入特定区域、场所,接触特定的人。

”原第二款作为第三款,修改为:“对判处管制的犯罪分子,依法实行社区矫正。

”增加一款作为第四款:“违反第二款规定的禁止令的,由公安机关依照《中华人民共和国治安管理处罚法》的规定处罚。

”三、在刑法第四十九条中增加一款作为第二款:“审判的时候已满七十五周岁的人,不适用死刑,但以特别残忍手段致人死亡的除外。

”四、将刑法第五十条修改为:“判处死刑缓期执行的,在死刑缓期执行期间,如果没有故意犯罪,二年期满以后,减为无期徒刑;如果确有重大立功表现,二年期满以后,减为二十五年有期徒刑;如果故意犯罪,查证属实的,由最高人民法院核准,执行死刑。

“对被判处死刑缓期执行的累犯以及因故意杀人、强奸、抢劫、绑架、放火、爆炸、投放危险物质或者有组织的暴力性犯罪被判处死刑缓期执行的犯罪分子,人民法院根据犯罪情节等情况可以同时决定对其限制减刑。

”五、将刑法第六十三条第一款修改为:“犯罪分子具有本法规定的减轻处罚情节的,应当在法定刑以下判处刑罚;本法规定有数个量刑幅度的,应当在法定量刑幅度的下一个量刑幅度内判处刑罚。

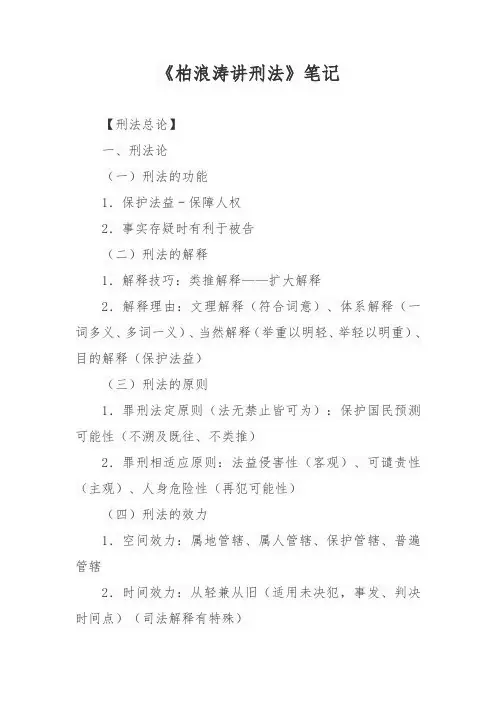

《柏浪涛讲刑法》笔记【刑法总论】一、刑法论(一)刑法的功能1.保护法益﹣保障人权2.事实存疑时有利于被告(二)刑法的解释1.解释技巧:类推解释——扩大解释2.解释理由:文理解释(符合词意)、体系解释(一词多义、多词一义)、当然解释(举重以明轻、举轻以明重)、目的解释(保护法益)(三)刑法的原则1.罪刑法定原则(法无禁止皆可为):保护国民预测可能性(不溯及既往、不类推)2.罪刑相适应原则:法益侵害性(客观)、可谴责性(主观)、人身危险性(再犯可能性)(四)刑法的效力1.空间效力:属地管辖、属人管辖、保护管辖、普遍管辖2.时间效力:从轻兼从旧(适用未决犯,事发、判决时间点)(司法解释有特殊)二、犯罪构成(一)定罪标准:两阶层犯罪构成体系1.客观要件﹣客观阻却事由行为主体、危害行为、危害结果、因果关系正当防卫、紧急避险、被害人承诺2.主观要件——主观阻却事由犯罪故意、犯罪过失、无罪过事件、事实认识错误责任年龄、责任能力、违法性认识可能性、期待可能性3.共犯问题(满足客观要见即可认定为阶段性的"犯罪")(二)定罪方法:三段论1.大前提:法律规定的构成要件2.小前提:案件事实3.结论(一个行为触犯多个罪名:想象竞合犯,应当择一重罪论处)(三)客观要件一:行为主体1.个人真正身份犯(定罪身份)、不真正身份犯。

(量刑身份)、国家工作人员(公务)2.单位(1)主体资格:私营须有法人资格,其他不需要。

例:子公司(有资格)、分公司(无资格,特例:以分公司名义、为分公司谋利)(2)主观条件:成立主要目的是犯罪或主要从事活动是犯罪的只构成个人犯罪。

3.个人与单位(1)只有单位意志+单位利益才是单位犯罪。

(2)如果单位实施了只能由个人承担的罪名(故意杀人、贷款诈骗罪),则认为单位主要责任人的个人犯罪。

4.处罚(1)单位消失,追究主要责任人责任。

(2)单位合并,仍追究原单位责任。

(四)客观要件二:行为1.危害行为(1)特征:有体性、有意性、有害性。

刑法案例分析方法——柏浪涛博主按语:经对比,此版本和14年版本毫无差别(比14年版本的还细),就用以前整理的这个呗。

第一部分方法论一、考查目标刑法案例分析题旨在考查三项内容:1.重点知识板块的掌握程度。

案例分析题首先是一种知识考查,但不是对所有考点的考查,而是对重点知识板块的考查。

常考的知识板块有:(1)总则:①犯罪未完成形态;②共同犯罪;③自首和立功。

(2)分则:①财产犯罪;②人身犯罪;③贪污贿赂犯罪;④金融犯罪。

对上述知识板块应达到熟练掌握的程度,这是解答案例分析题必要的知识储备。

2.萃取关键事实,找出对应法条的能力。

近几年的案情都比较长,而且复杂。

这就要求考生同时具备快速阅读的能力,快速萃取关键事实的能力,以及快速找出所考法条的能力。

有些考生在这个环节失误的教训是深刻的。

例如,2008年有考生在阅读刑法案例分析题时,开始以为是公司法的试题,读到最后方知是刑法试题,义需重读一遍。

这无疑会浪费时间,并造成心慌。

3.事实与规范的连接能力。

案情是事实,法条是规范。

案例分析本质上就是运用法条来分析案情。

的距离拉近,最后得出结论。

这项能力是法律人的基本职业能力,因此是考试的考查重点。

4.综合联系能力。

案例分析题不可能像单选题一样只考一个考点,而会考查多个考点。

这些考点分散隐藏在案情巾。

这就要求考生具有将众多考点进行综合联系的能力,不能只看一点,不及其余。

例如,考题有时会将犯罪形态与共同犯罪联系起来,将罪数与累犯联系起来,将未成年人犯罪与死刑联系起来,将人身犯罪与财产犯罪联系起来。

5.组织答案的能力。

案例分析题也是一种文字表达题。

特别是近几年有些真题的提问只有一句话:“请根据所学知识,分析行为人的刑事责任”。

解答这种题,就要求具有文字表达能力和组织答案的能力。

例如,有些考生将案情所涉罪名作为一级框架来组织答案,这显然是不合适的。

二、解答策略虽然案例分析题层出不穷,但是仍有一定的解答规律。

根据多年总结的规律,在解答时可采取以下策略。

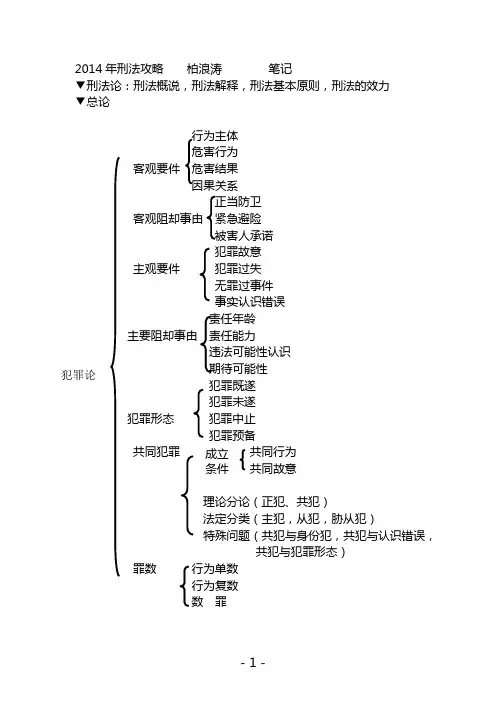

2014年刑法攻略柏浪涛笔记▼刑法论:刑法概说,刑法解释,刑法基本原则,刑法的效力▼总论行为主体危害行为客观要件危害结果因果关系正当防卫客观阻却事由紧急避险被害人承诺犯罪故意主观要件犯罪过失无罪过事件事实认识错误责任年龄主要阻却事由责任能力违法可能性认识期待可能性犯罪既遂犯罪未遂犯罪形态犯罪中止犯罪预备共同犯罪共同行为共同故意理论分论(正犯、共犯)法定分类(主犯,从犯,胁从犯)特殊问题(共犯与身份犯,共犯与认识错误,共犯与犯罪形态)罪数行为单数行为复数数罪犯罪论成立条件▼刑罚论:1、刑罚论体系:主刑,附加刑2、刑罚的裁量:量刑情节,累犯,自首,立功,数罪并罚,缓刑3、刑罚的执行与消灭:减刑,假释,追诉时效,赦免▼分论侵犯个人法益人身犯罪:生命,身体,自由,名誉,民主权利,婚姻家庭权利财产犯罪:夺取型:抢劫罪,抢夺罪,盗窃罪支付型:诈骗罪,敲诈勒索罪侵占型:侵占罪,职务侵占罪挪用型:挪用资金罪,挪用特定款物罪毁弃型:故意毁坏财物罪,破坏生产经营罪侵犯社会法益:危害公共安全罪、破坏经济秩序罪、妨害社会管理罪侵犯国家法益:侵害国家职能犯罪:贪污受贿罪,渎职犯罪危害国家存立犯罪:危害国家安全罪,危害国防利益罪,军人违反职责罪第一讲刑法论▼刑法=犯罪+刑罚(如何定罪,量刑)▼刑法机能:法益保护、人权保障、规制功能(行为规范,裁判规范)。

▼刑法渊源(表现形式):刑法典(包括8个修正案)、单行刑法(1个)、附属刑法(非刑事法律中的罪行规范)。

▼刑法解释效力:立法解释、司法解释、学理解释(由高至低排)▼刑法解释态度:主观解释(司考采用)、客观解释▼刑法解释技巧:平义解释、扩大解释(扩张解释)、缩小解释(限制解释)、反义解释(反对解释)、补正解释、类推解释(禁止)类推解释与扩大解释区别:①前者未超过国民预测可能性,后者相反②前者得出结论超过用语范围,后者相反③后者未提升概念位阶,前者相反④前者是事实类比,后者是对规范的逻辑解释。

柏浪涛刑法知识点总结一、刑法概述刑法是国家对犯罪行为进行规范和处罚的一种法律制度。

刑法的基本任务是保护社会秩序和人民利益,维护国家和社会的稳定,实现社会公正和保障人民安全。

刑法规定了各种犯罪行为和相应的处罚,确立了刑责与法责的关系,保障了每个公民的法律权益。

二、刑法的基本原则1. 法律原则:刑法的制定和适用必须依法进行,任何违反法律的刑法规定都是无效的。

2. 罪刑法定原则:罪刑法定原则是指任何刑事责任和处罚都必须有法律规定,而且这个规定必须在犯罪行为发生之前就已经存在。

也就是说,不能因为某个行为有害于社会而要求对其追究刑事责任,而必须有法律规定这种行为构成犯罪才能追究刑事责任。

3. 无罪推定原则:即被告人在未经法院裁决前,被认为是无罪的。

这一原则体现了刑法对人权的尊重和保护。

4. 最有利原则:在适用刑法时, 应当在保障人权的基础上, 对被告人采取具体的适用方式,对被告人显著超越其应当承担的刑事责任程度的处罚情节,或者对被告人采取导致其逃避刑事责任的适用方式, 依法予以改正。

5. 法无规则不可究原则:只有法规定了具体的行为为犯罪行为,才能进行刑事责任的追究。

6. 法条适用原则:对涉嫌犯罪的人员的审判,必须依法实行。

7. 公平正义原则:刑法的适用要坚持公平和正义的原则,不能歧视任何个人或群体。

8. 限制原则:刑法必须合理使用,不能滥用,对被告人只能限制其犯罪行为,而不能限制其应有的基本权利。

9. 适用人权公约原则:刑法的适用要遵循人权公约的规定,保护人民的基本权利。

10. 文明原则:刑法适用要以人类文明的共同价值为基础,保护人类文明的进步和发展。

三、刑法的基本内容刑法主要包括以下几个方面的内容:1. 犯罪的认定:刑法中规定了各种不同类型的犯罪行为,包括故意犯罪和过失犯罪等。

同时,刑法还规定了犯罪构成要件、犯罪的数罪数罚原则和精神病人不负刑事责任的规定。

2. 刑事责任的承担:刑法规定了当事人对于自己的犯罪行为应承担相应的刑事责任,包括主观方面和客观方面的刑事责任。

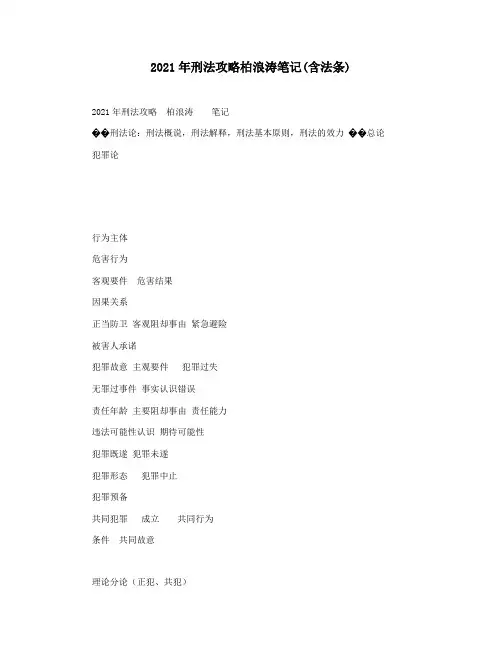

2021年刑法攻略柏浪涛笔记(含法条)2021年刑法攻略柏浪涛笔记��刑法论:刑法概说,刑法解释,刑法基本原则,刑法的效力��总论犯罪论行为主体危害行为客观要件危害结果因果关系正当防卫客观阻却事由紧急避险被害人承诺犯罪故意主观要件犯罪过失无罪过事件事实认识错误责任年龄主要阻却事由责任能力违法可能性认识期待可能性犯罪既遂犯罪未遂犯罪形态犯罪中止犯罪预备共同犯罪成立共同行为条件共同故意理论分论(正犯、共犯)法定分类(主犯,从犯,胁从犯)特殊问题(共犯与身份犯,共犯与认识错误,共犯与犯罪形态)罪数行为单数行为复数数罪- 1 -��刑罚论:1、刑罚论体系:主刑,附加刑2、刑罚的裁量:量刑情节,累犯,自首,立功,数罪并罚,缓刑3、刑罚的执行与消灭:减刑,假释,追诉时效,赦免��分论侵犯个人法益人身犯罪:生命,身体,自由,名誉,民主权利,婚姻家庭权利财产犯罪:夺取型:抢劫罪,抢夺罪,盗窃罪支付型:诈骗罪,敲诈勒索罪侵占型:侵占罪,职务侵占罪挪用型:挪用资金罪,挪用特定款物罪毁弃型:故意毁坏财物罪,破坏生产经营罪侵犯社会法益:危害公共安全罪、破坏经济秩序罪、妨害社会管理罪侵犯国家法益:侵害国家职能犯罪:贪污受贿罪,渎职犯罪危害国家存立犯罪:危害国家安全罪,危害国防利益罪,军人违反职责罪第一讲刑法论��刑法=犯罪+刑罚(如何定罪,量刑)��刑法机能:法益保护、人权保障、规制功能(行为规范,裁判规范)。

��刑法渊源(表现形式):刑法典(包括8个修正案)、单行刑法(1个)、附属刑法(非刑事法律中的罪行规范)。

��刑法解释效力:立法解释、司法解释、学理解释(由高至低排) ��刑法解释态度:主观解释(司考采用)、客观解释��刑法解释技巧:平义解释、扩大解释(扩张解释)、缩小解释(限制解释)、反义解释(反对解释)、补正解释、类推解释(禁止)类推解释与扩大解释区别:①前者未超过国民预测可能性,后者相反②前者得出结论超过用语范围,后者相反③后者- 2 -未提升概念位阶,前者相反④前者是事实类比,后者是对规范的逻辑解释。

柏浪涛分则中常考罪名行为结构和公式汇总一、概述柏浪涛分则是一个涉及经济犯罪的法律条款,其规定了在经济活动中所犯下的违法行为和相应的惩罚。

在司法实践中,柏浪涛分则中的罪名行为结构和公式是审判和裁决案件时的重要依据。

本文旨在对柏浪涛分则中常考的罪名行为结构和公式进行汇总和分析。

二、柏浪涛分则中常考的罪名行为结构和公式1. 职务侵占罪柏浪涛分则中规定了职务侵占罪的罪名行为结构和公式,通常包括以下要素:(1)行为人具有管理权限或财务权限的职务;(2)滥用职权,使公司或单位的财产损失或遭受侵害;(3)涉及的财产金额达到一定的数额。

公式:职务侵占罪=行为人职务+滥用职权+损失或侵害+财产金额。

2. 挪用公款罪柏浪涛分则中针对挪用公款罪也有详细的罪名行为结构和公式规定:(1)行为人以个人名义或虚构的名义挪用公款;(2)挪用行为造成国家或集体经济损失;(3)涉及的挪用金额达到一定的数额。

公式:挪用公款罪=个人名义挪用+国家或集体损失+挪用金额。

3. 诈骗罪在柏浪涛分则中,对诈骗罪也有详细的罪名行为结构和公式规定,一般包括以下要素:(1)行为人使用虚假的事实、隐藏真实情况或者采取其他欺骗手段,骗取他人财物;(2)被骗者因被骗行为而造成财产损失;(3)造成的损失金额达到一定的数额。

公式:诈骗罪=使用欺骗手段+被骗者损失+诈骗金额。

4. 贪污罪柏浪涛分则中贪污罪的罪名行为结构和公式一般包括:(1)行为人利用职权或职务上的便利,为他人谋取利益;(2)行为造成了国家或单位利益的损失;(3)涉及的贪污金额达到一定的数额。

公式:贪污罪=利用职权+国家或单位损失+贪污金额。

三、结论柏浪涛分则中常考的罪名行为结构和公式对于司法实践具有重要的指导作用。

了解和掌握这些罪名的结构和公式,有助于法官和律师在审判和辩护时更加准确地把握案件的实质,确保司法公正和法律适用。

希望本文能够为相关法律专业人士提供一定的参考和帮助。

柏浪涛分则中的罪名行为结构和相应的公式是司法实践中的重要依据,但也存在一些灰色地带和争议。

2015刑法冲刺80题柏浪涛【提示】80题背后的100个本年度考点,请扎实掌握。

下列选择题均为不定项选择题。

1.王某下岗后开“黑车”拉活,车上安装了某个公司的打车软件。

许多乘客根据打车软件约到王某的车辆。

王某从事这种道路运输经营活动,获利较大。

下列说法正确的是()A.考虑到构建和谐社会的需要,为了维护正常和谐的道路运输经营秩序,应追究王某的刑事责任,予以严惩。

B.执法为民是社会主义法治的本质要求。

是否追究王某的刑事责任,应当以乘客的满意度来判断。

C.只要不是合法经营,就是非法经营罪中的“非法经营”。

例如,餐馆没有取得卫生许可证,就属于这种“非法经营”。

D.对非法经营罪中的“非法经营”的含义应当根据同类解释规则来解释,不是泛指一切不合法的经营。

2.李某(警察)在执勤时,所携带枪支被歹徒田某抢夺去。

李某担心被处分,没有向单位报告。

田某某天在楼顶喝酒时,不慎致枪支掉落,将一位行人砸成重伤。

下列说法正确的有()A.由于丢失枪支不报罪要求“丢失”枪支,而李某不是丢失枪支,基于此原因,不构成该罪B.丢失枪支不报罪中的“丢失”可以解释为“非自愿而导致枪支脱离控制”,这是一种扩大解释。

因此,李某的枪支属于丢失枪支C.丢失枪支不报罪的成立要求“造成严重后果”。

行人重伤的结果属于严重后果,所以李某构成该罪D.丢失枪支不报罪中的“造成严重后果”仅指不法分子用枪支作为违法犯罪工具而导致的严重后果。

这是一种缩小解释。

因此,李某不构成该罪3.《刑法》第3条规定:“法律明文规定为犯罪行为的,依照法律定罪处刑;法律没有明文规定为犯罪行为的,不得定罪处刑。

”关于该规定的理解,有以下观点:1第一句话旨在明确刑法的法益保护原则。

第二句话旨在明确刑法的罪刑法定原则。

2两句话均在明确刑法的罪刑法定原则。

3第二句话的目的是保障人权。

4罪刑法定原则的目的是保护法益。

关于上述观点的正误,表述正确的是()A.第①句正确,第②③④句错误B.第①③句正确,第②④句错误C.第①②③句正确,第④句错误D.第①②③④句均正确4.关于刑法的效力,下列说法错误的有()A.甲在我国国内犯贪污罪,逃到国外,根据属人管辖,我国可以管辖B.从我国驶往国外的列车,即使进入外国境内,车上发生的刑事案件,我国有管辖权C.我国的国家工作人员和军人在国外犯我国刑法规定的犯罪,如果是轻罪,可以不予追究D.刑法溯及力既适用于未决犯,也适用于已决犯5.刑法第277条(妨害公务罪)第4款规定:“故意阻碍国家安全机关、公安机关依法执行国家安全工作任务,未使用暴力、威胁方法,造成严重后果的,依照第一款的规定(妨害公务罪)处罚。

厚⼤法考刑法主讲⽼师柏浪涛⽼师的案例及解析厚⼤法考刑法主讲⽼师柏浪涛⽼师的案例及解析甲在⾷堂吃饭结账时刷饭卡,刚把卡靠上刷卡机,发现⼀个同班同学就和他说话去了,旁边等待的⼄发现了,就指着⾃⼰的菜对⾷堂阿姨说刷卡结账,阿姨以为这个刷卡机上显⽰的是⼄的卡,于是阿姨就扣掉了饭钱15元,然后⼄⾛掉了。

假设不考虑⾦额,问:⼄构成什么罪?这⾥主要的疑惑是⼄到底是构成三⾓诈骗还是盗窃罪的间接正犯三⾓诈骗和盗窃罪的间接正犯的区分标准是看受骗⼈有⽆处分⾏为。

三⾓诈骗与盗窃罪的间接正犯的区分。

区分标准:看是否具备诈骗罪的第三步,也即受骗⼈有⽆处分⾏为。

受骗⼈的举动要能评价为“处分⾏为”,就要求受骗⼈具有处分被害⼈财物的权利或地位,也即具有处分⼈的资格地位。

柏神的书P261页下⽅这个案例中受骗⼈是⾷堂阿姨,受害⼈是同学⼄,阿姨刷卡扣钱这⼀⾏为有处分意识,有处分⾏为,这⾥不清楚的⼀点就是阿姨对于刷卡机上显⽰的⾦额有没有处分权利呢?也即同学甲将卡靠在刷卡机上准备付钱的这⼀⾏为有没有赋予阿姨处分的权利呢?或者说同学甲是否处分了占有权?饭卡案解析:该案补充完整就是,甲指着卡说,这是我的卡,请在这卡⾥扣钱。

类似的,在商场收银台,甲指着柜台信⽤卡(顾客⼄的,⼄在旁边打电话),对收银员说,这是我的卡,请在这卡⾥扣钱。

这都属于冒⽤他⼈的卡,属于三⾓诈骗,作为收银员,有处分地位和处分⾏为及处分意识,是受骗⼈和处分⼈。

饭卡、银⾏卡都有明确主⼈,具有⾝份属性,记名,可挂失,所以收银员属于被骗。

如果甲指着柜台上⼄的购物卡(不记名、不挂失),对收银员说,这是我的卡,请扣钱,收银员不存在受骗⼀说,甲是盗窃。

如果甲捡到⼄的银⾏卡、饭卡在⾃动售货机⽤,是盗窃罪。

饭卡案设问2:甲捡到⼄的饭卡,对收银员丙说,这是我同学的饭卡,她借给我⽤。

丙扣钱了。

设问3:甲捡到⼄的饭卡,对收银员丙说,这是我捡来的⼄的饭卡,⼄不知道,我买饭,请扣钱。

丙照办。

甲丙如何处理?不考虑数额,设问2:甲欺骗收银员丙,是三⾓诈骗。

柏浪涛刑法总则刑法知识体系刑法论:刑法概说,刑法的解释,刑法的基本原则,刑法的效⼒1、客观(违法)要件:⾏为主体,危害⾏为,危害结果,因果关系2、客观(违法)阻却事由:正当防卫,紧急避险,被害⼈承诺3、主观(责任)要件:犯罪故意,犯罪过失,⽆罪过事件,事实认识错误犯罪论4、主观(责任)阻却事由:责任年龄,责任能⼒,违法性认识可能性,期待可能性总论5、犯罪形态:犯罪预备,犯罪未遂,犯罪中⽌,犯罪既遂6、共同犯罪:共同犯罪的⼀般原理,正犯,共犯,共同犯罪的特殊形式、特殊问题、处罚规定7、罪数:⾏为单数,⾏为复数,数罪1、刑法的主体:主刑,附加刑刑法论2、刑法的裁量:量刑情节,累犯,⾃⾸,⽴功,数罪并罚,缓刑3、刑法的执⾏和消灭:减刑,假释,时效,赦免⼈体犯罪(⽣命,⾝体,⾃由,名誉,民主权利,婚姻家庭权利)夺取型:抢劫罪,抢夺罪,盗窃罪侵犯个⼈法益交付型:诈骗罪,敲诈勒索罪财产犯罪侵占型:侵占罪,职务侵占罪挪⽤型:挪⽤资⾦罪,挪⽤特定款物罪毁弃型:故意毁坏财物罪,破坏⽣产经营罪分论危害社会公共安全罪侵犯社会法益破坏经济秩序罪妨害社会管理秩序罪贪污贿赂犯罪侵犯国家职能的犯罪渎职犯罪侵犯国家法益危害国家安全罪危害国家存⽴的犯罪危害国防利益罪军⼈违反职责罪1第⼀章刑法概论⼀、刑法的解释刑法学主要是对刑法条⽂的解释学。

解释条⽂,是刑法学的基本功。

因此,刑法的解释历来是司法考试的重点。

(⼀)解释的技巧对⼀个条⽂术语的含义,需要通过解释技巧得出解释结论。

常见的解释技巧有:1.平义解释这是指按照该⽤语最平⽩的字⾯含义来解释,即所谓的看⼭是⼭,看⽔是⽔。

2.扩⼤解释(⼜称扩张解释)这是指对⽤语解释后的含义⼤于字⾯含义,但该含义仍处在该⽤语可能的含义范围内。

例1,将⾃动取款机解释为“⾦融机构”,就是对“⾦融机构”的扩⼤解释。

例2,丢失枪⽀不报罪是指警察丢失了枪⽀竟然不汇报,造成严重后果。

如果警察被抢劫了枪⽀、被骗去了枪⽀,也不汇报,造成严重后果,显然也应定丢失枪⽀不报罪。

刑法分则1.法律拟制。

①刑讯逼供、暴力取证致人伤残、死亡的,按照故意伤害罪、故意杀人罪论处。

分四种情形,一是在行为未构成刑讯逼供罪之前,致人伤残死亡的,直接认定为故意伤害、故意杀人;二是在为构成刑讯逼供罪之前,直接故意伤残杀人的,认定为故意伤害、故意杀人。

三是在构成了刑讯逼供罪后,致人伤残死亡的,拟制为故意伤害、故意杀人;四是构成了刑讯逼供罪后,故意伤残杀人的,要按照刑讯逼供罪和故意伤害、故意杀人罪,数罪并罚。

②虐待监管人致人伤残死亡的,拟制为故意伤害、故意杀人罪。

同上。

③非法拘禁罪致人伤残死亡的,拟制为故意伤害、故意杀人罪。

同上。

④聚众斗殴致人伤残死亡的,拟制为故意伤害、故意杀人罪。

同上。

⑤非法组织卖血、强迫卖血致人重伤的,按照故意伤害罪论处。

⑥聚众打砸抢致人伤残死亡的,拟制为故意伤害、故意杀人罪。

⑦携带凶器抢夺的,拟制为抢劫罪。

⑧犯盗窃、抢夺、诈骗,为窝藏赃物、抗拒抓捕或毁灭罪证而当场使用暴力或以暴力相威胁的,拟制为抢劫罪。

2.故意杀人罪。

法益是他人的生命权。

3.过失致人死亡罪,结果加重犯有故意伤害致人死亡、强奸致人死亡、绑架致人死亡、非法拘禁致人死亡、抢劫致人死亡、暴力干涉婚姻致人死亡;虐待致人死亡。

4.强奸罪:侵犯妇女的性自主权。

公式:使用暴力或胁迫或宣告威胁等强制手段,使妇女无法反抗、不敢反抗、不知反抗。

5.非法拘禁罪:侵犯的人身自由。

非法拘禁具有殴打、侮辱情节的,从重处罚,是法定量刑情节。

非法拘禁致人重伤、死亡的,是结果加重犯,此处指的是拘禁本身的暴力过失致人重伤死亡。

如果非法拘禁使用暴力(拘禁之外的暴力)过失致人重伤死亡的,拟制为故意伤害、故意杀人。

上述两种情况下,如果是故意重伤、杀人的,直接认定为故意伤害、故意杀人。

6.绑架罪。

非法拘禁+敲诈勒索,以向第三人提出不法要求为目的(要求行为人主观上有利用第三人对人质的担忧),实力控制人质,向第三人提出不法要求。

只要非法拘禁了,也就是实力控制了被害人,绑架罪就既遂(间接目的犯),此外的间接目的犯还有拐卖妇女儿童罪、传播淫秽物品罪。

1目录第一讲 刑法论 (2)第二讲 犯罪构成 (2)第三讲 行为主体 (4)第四讲 作为与不作为 (4)第五讲 行为对象与危害结果 (4)第六讲 因果关系 (5)第七讲 客观阻却事由 (5)第八讲 主观要件 (7)第九讲 主管阻却事由 (11)第十讲 犯罪形态 (12)第十一讲 共同犯罪 (12)2刑法讲义第一讲 刑法论一、刑法概说(一)刑法的渊源(表现形式)1.刑法典。

注意:刑法典包括刑法修正案,至今为止修正案有八个。

2.单行刑法。

至今单行刑法只有一个:1998年12月全国人大常委会《关于惩治骗购外汇、逃汇和非法外汇犯罪的规定》。

3.附属刑法。

二、刑法的解释(一)解释的理由1.文理解释。

这是指根据文法、语法等来论证解释后的含义是否属于刑法用语可能具有的含义。

2.体系解释。

这是指根据体系逻辑来论证解释后的含义能否在刑法体系中协调合理。

3.当然解释。

这是指根据形式逻辑来论证解释后的含义是否符合当然道理。

在论证出罪时举重以明轻(重的行为都无罪,轻的行为更应无罪),在论证入罪时举轻以明重(轻的行为都是犯罪,重的行为更应是犯罪)。

4.历史解释。

这是指根据历史的、发展的眼光从历史沿革的角度为解释的结论提供合理性。

(二)解释的技巧1.平义解释。

这是指按照该用语最平白的字面含义来解释含义,所谓的看山是山,看水是水。

2.扩大解释(又称扩张解释)。

这是指对用语解释后的含义大于字面含义,但该含义仍处在该用语可能的含义范围内。

例如,将自动取款机解释为“金融机构”,就是对“金融机构”的扩大解释。

3.缩小解释(又称限制解释)。

这是指对用语解释后的含义小于字面含义。

4.反对解释(又称反义解释)。

这是指根据用语的正面表述,推导出其反面含义。

5.补正解释。

这是指刑法条文用语表述有明显错误,只有通过修正、补正来阐明其真实含义。

6.类推解释。

这是指将不符合法律规定的情形解释为符合法律规定的情形。

例如,将强奸罪中的“妇女”解释为包括男子,就属于类推解释。