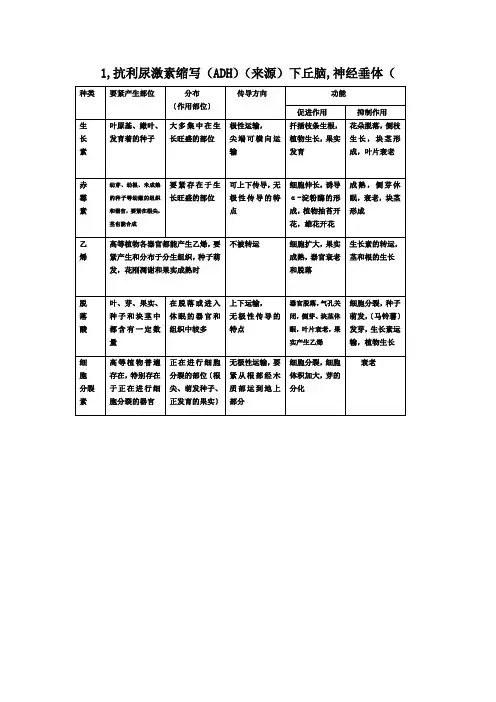

1,抗利尿激素-缩写(ADH)-(来源)下丘脑,神经垂体-(

- 格式:doc

- 大小:33.00 KB

- 文档页数:2

尿崩症的鉴别诊断尿崩症(DI)是由于下丘脑-神经垂体病变引起精氨酸加压素(AVP)又称抗利尿激素(ADH)不同程度的缺乏,或由于多种病变引起肾脏对AVP敏感性缺陷,导致肾小管重吸收水的功能障碍的一组临床综合征。

前者为中枢性尿崩症(CDI),后者为肾性尿崩症(NDI),其临床特点为多尿、烦渴、低比重尿或低渗尿。

尿崩症常见于青壮年,男女之比为2︰1,遗传性NDI多见于儿童。

英文名称diabetes insipidus就诊科室内分泌科、肾内科多发群体青壮年男性常见病因肿瘤、外伤、感染、血管病变常见症状烦渴、多饮、多尿∶病因1.中枢性尿崩症任何导致AVP的合成和释放受损的情况均可引起CDI的发生,其病因有原发性、继发性及遗传性三种。

(1)原发性原因不明,占尿崩症的30%-50%,部分患者在尸检时可发现下丘脑视上核和室旁核细胞明显减少或消失。

(2)继发性1)头颅外伤和下丘脑-垂体手术是CDI的常见病因,其中以垂体手术后一过性CDI最常见,如手术造成正中隆突以上的垂体柄受损,则可导致永久性CDI。

2)肿瘤尿崩症可能是蝶鞍上肿瘤最早的临床症状。

原发性颅内肿瘤主要是咽鼓管瘤或松果体瘤,继发性肿瘤以肺癌或乳腺癌的颅内转移最常见。

3)肉芽肿结节病、组织细胞增多症、类肉瘤、黄色瘤等。

4)感染性疾病脑炎、脑膜炎、结核、梅毒等。

5)血管病变动脉瘤、动脉栓塞等。

6)自身免疫性疾病可引起CDI,血清中存在抗AVP细胞抗体。

7)妊娠后期和产褥期妇女可发生轻度尿崩症,其与血液中AVP 降解酶增高有关。

(3)遗传性可为X连锁隐性、常染色体显性或常染色体隐性遗传。

X连锁隐性遗传由女性传递,男性发病,杂合子女可有尿浓缩力差,一般症状较轻,可无明显多饮、多尿。

常染色体显性遗传可由于AVP前体基因突变或AVP载体蛋白基因突变所引起。

常染色体隐性遗传,常为家族型病例,患者自幼多尿,可能是因为渗透性感受器的缺陷所致。

2.肾性尿崩症由于肾对AVP无反应或反应减弱所致,病因有遗传性和继发性两种。

高热患者易发生AA、低容量性高钠血症B、低容量性低钠血症C、等渗性脱水D、高容量性低钠血症E、细胞外液显著丢失低容量性低钠血症对机体最主要的影响是CA、酸中毒B、氮质血症C、循环衰竭D、脑出血E、神经系统功能障碍下列哪一类水电解质失衡最容易发生休克AA、低容量性低钠血症B、低容量性高钠血症C、等渗性脱水D、高容量性低钠血症E、低钾血症低容量性低钠血症时体液丢失的特点是BA、细胞内液和外液均明显丢失B、细胞内液无丢失仅丢失细胞外液C、细胞内液丢失,细胞外液无丢失D、血浆丢失,但组织间液无丢失E、血浆和细胞内液明显丢失高容量性低钠血症的特征是DA、组织间液增多B、血容量急剧增加C、细胞外液增多D、过多的低渗性液体潴留,造成细胞内液和细胞外液均增多E、过多的液体积聚于体腔低容量性高钠血症脱水的主要部位是DA、体腔B、细胞间液C、血液D、细胞内液E、淋巴液水肿首先出现于身体低垂部,可能是CA、肾炎性水肿B、肾病性水肿C、心性水肿D、肝性水肿E、肺水肿易引起肺水肿的病因是DA、肺心病B、肺梗死C、肺气肿D、二尖瓣狭窄E、三尖瓣狭窄区分渗出液和漏出液的最主要依据是CA、晶体成分B、细胞数目C、蛋白含量D、酸碱度E、比重水肿时产生钠水潴留的基本机制是EA、毛细血管有效流体静压增加B、有效胶体渗透压下降C、淋巴回流障碍D、毛细血管壁通透性升高E、肾小球-肾小管失平衡细胞外液渗透压至少有多少变动才会影响体内抗利尿激素(ADH)释放A A、1%~2% B、3%~4%C、5%~6%D、7%~8%E、9%~10临床上对伴有低容量性的低钠血症原则上给予EA、高渗氯化钠溶液B、10%葡萄糖液C、低渗氯化钠溶液D、50%葡萄糖液E、等渗氯化钠溶液尿崩症患者易出现AA、低容量性高钠血症B、低容量性低钠血症C、等渗性脱水D、高容量性低钠血症E、低钠血症盛暑行军时大量出汗, 只补充了水分可发生BA、等渗性脱水B、低容量性低钠血症C、低容量性高钠血症D、高容量性低钠血症E、水肿低容量性高钠血症患者的处理原则是补充DA、5%葡萄糖液B、0. 9%NaClC、先3%NaCl液,后5%葡萄糖液D、先5%葡萄糖液,后0.9%NaCl液E、先50%葡萄糖液后0.9%NaCl液影响血浆胶体渗透压最重要的蛋白质是AA、白蛋白B、球蛋白C、纤维蛋白原D、凝血酶原E、珠蛋白影响血管内外液体交换的因素中下列哪一因素不存在 BA、毛细血管流体静压B、血浆晶体渗透压C、血浆胶体渗透压D、微血管壁通透性E、淋巴回流微血管壁受损引起水肿的主要机制是DA、毛细血管流体静压升高B、淋巴回流障碍C、静脉端的流体静压下降D、组织间液的胶体渗透压增高E、血液浓缩低蛋白血症引起水肿的机制是BA、毛细血管内压升高B、血浆胶体渗透压下降C、组织间液的胶体渗透压升高D、组织间液的流体静压下降E、毛细血管壁通透性升高充血性心力衰竭时肾小球滤过分数增加主要是因为CA、肾小球滤过率升高B、肾血浆流量增加C、出球小动脉收缩比入球小动脉收缩明显D、肾小管周围毛细血管中血浆渗透压增高E、肾小管周围毛细血管中流体静压升高血清钾浓度的正常范围是CA、130~150mmol/LB、140~160mmo1/LC、3.5~5.5mmo1/LD、0. 75~1.25mmol/LE、2.25~2.75mmo1/L下述哪项不是低钾血症对骨骼肌的影响DA、肌无力B、肌麻痹C、超极化阻滞D、静息电位负值减小E、兴奋性降低重度高钾血症时,心肌的DA、兴奋性↑传导性↑自律性↑B、兴奋性↑传导性↑自律性↓C、兴奋性↑传导性↓自律性↑D、兴奋性↓传导性↓自律性↓E、兴奋性↓传导性↑自律性↑重度低钾血症或缺钾的病人常有BA、神经-肌肉的兴奋性升高B、心律不齐C、胃肠道运动功能亢进D、代谢性酸中毒E、少尿“去极化阻滞”是指,BA、低钾血症时的神经-肌肉兴奋性↓B、高钾血症时的神经-肌肉兴奋性↓C、低钾血症时的神经-肌肉兴奋性↑D、高钾血症时的神经-肌肉兴奋性↑E、低钙血症时的神经-肌肉兴奋性↑影响体内外钾平衡调节的主要激素是DA、胰岛素B、胰高血糖素C、肾上腺糖皮质激素D、醛固酮E、甲状腺素影响细胞内外钾平衡调节的主要激素是AA、胰岛素B、胰高血糖素C、肾上腺糖皮质激素D、醛固酮E、甲状腺素“超极化阻滞”是指AA、低钾血症时的神经-肌肉兴奋性↓B、高钾血症时的神经-肌肉兴奋性↓C、低钾血症时的神经-肌肉兴奋性↑D、高钾血症时的神经-肌肉兴奋性↑E、低钙血症时的神经-肌肉兴奋性↓钾代谢障碍与酸碱平衡紊乱常互为影响,下述何者是正确的EA、低钾血症常引起代谢性酸中毒B、高钾血症常引起代谢性碱中毒C、代谢性碱中毒常引起高钾血症D、代谢性酸中毒常引起低钾血症E、混合性酸中毒常引起高钾血症高钾血症对机体的主要危害在于DA、引起肌肉瘫痪B、引起严重的肾功能损害C、引起血压降低D、引起严重的心律紊乱E、引起酸碱平衡紊乱A、低容量性高钠血症B、低容量性低钠血症C、等渗性脱水D、高容量性低钠血症E、水肿1.慢性充血性心力衰竭患者常发生E2.急性肾衰少尿期摄入水分过多可发生D3.大量呕吐未加处理者常发生C4.麻痹性肠梗阻时常发生CA、低容量性高钠血症B、低容量性低钠血症C、等渗性脱水D、Cushing综合征E、急性高容量性低钠血症1.伴有细胞外液减少的低钠血症见于B2.伴有细胞外液增多的低钠血症见于E3.伴有细胞外液减少的高钠血症见于A4.伴有细胞外液增多的高钠血症见于DA、尿量减少而尿钠偏高B、尿量减少而尿钠降低C、尿量增加而尿钠偏高D、尿量增加而尿钠正常E、尿量不减少而尿钠降低1.低容量性高钠血症早期A2.低容量性高钠血症晚期B3.肾外原因引起的低容量性低钠血症早期E4.肾性原因引起的低容量性低钠血症晚期AA、神经一肌肉兴奋性先升高后降低B、神经一肌肉兴奋性先降低后升高C、神经一肌肉兴奋性降低D、神经一肌肉兴奋性升高E、神经一肌肉兴奋性无明显变化1.急性高钾血症A2.急性低钾血症C3.慢性低钾血症E4.慢性高钾血症EA、对肾远端小管的排钾功能有促进作用B、对肾远端小管的排钾功能有抑制作用C、对肾近端小管的钾重吸收功能有促进作用D、对肌细胞的摄钾功能有抑制作用E、对肌细胞的摄钾功能有促进作用1.胰岛素E2.醛固酮A3.肾上腺素 受体兴奋EA、易致代谢性酸中毒B、易致呼吸性酸中毒C、易致代谢性碱中毒D、易致呼吸性碱中毒E、对酸碱平衡无明显影响1.急性高钾血症A2.急性低钾血症CA、Na+B、K+C、Ca2+D、Mg2+E、Pi1.兴奋-收缩藕联因子是C2.维持静息膜电位的重要离子是B3.对多种离子通道具有阻断作用的离子是D4.可兴奋细胞快速除极的离子是A5.参与机体能量代谢核心反应的是E醛固酮的作用有ABCDA、排氢B、排钾C、保水D、保钠低容量性高钠血症见于ACDA、大量出汗B、昏迷C、渗透性利尿D、高热低容量性低钠血症对机体的影响包括BCDA、碱中毒B、休克C、早期尿量正常或稍多D、晚期可出现氮质血症低容量性低钠血症的治疗原则句括BCDA、输葡萄糖液B、防治休克C、输等渗或高渗盐水D、防治原发病造成毛细血管流体静压增高的疾病有BCA、左心衰竭B、右心衰竭C、门脉性肝硬化D、肾病综合征局部性水肿可见于ACA、炎症性水肿B、心性水肿C、淋巴性水肿D、营养不良性水肿机体的抗水肿因素包括ABCA、组织间液流体静压增高B、淋巴回流量的增加C、蛋白质从淋巴管运走D、血浆胶体渗透压的减少血浆有效胶体渗透压的作用是BCA、促进毛细血管动脉端液体滤出B、对抗液体由毛细血管滤出C、促进组织间液向毛细血管回流D、减少毛细血管静脉液体回流引起血管内外液体交换失衡的因素有ABCA、微血管壁通透性升高B、毛细血管流体静压升高C、血浆胶体渗透压下降D、醛固酮增多各部分体液间的渗透压关系是CA、细胞内高于细胞外B、细胞内低于细胞外C、细胞内外液基本相等D、组织间液低于细胞内液心房肽的利钠利尿作用机制是ACDA、改变肾内血液分布B、抑制近曲小管对钠重吸收C、增加肾小球滤过率D、抑制远曲小管对钠吸收钾的基本生理功能包括ABDA、参与细胞的新陈代谢B、形成细胞静息膜电位C、参与三羟酸循环D、参与渗透压的维持下述何者仅引起低钾血症但不引移缺钾CDA、利尿剂B、肾小管性酸中毒C、家族性周期性麻痹D、输注胰岛素hypovolemic hypernatremia(低容量性高钠血症)失水多于失钠,血清钠离子浓度浓度大于150mmol/L,血浆渗透压大于310mmol/L,细胞外液和细胞内液量均减少的脱水,称为低容量性高钠血症。

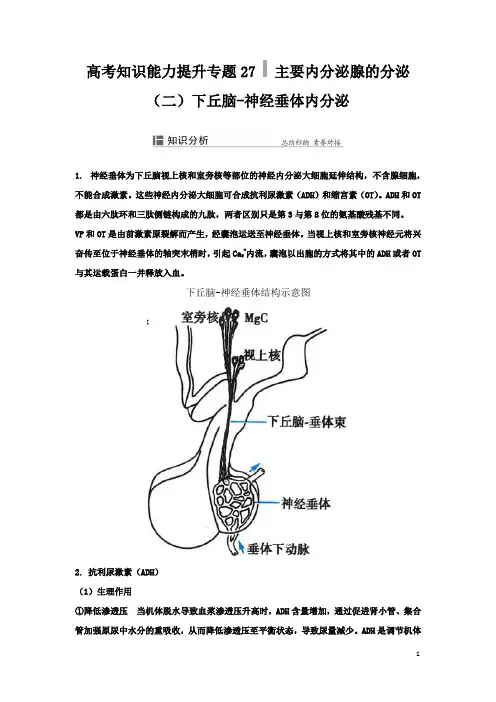

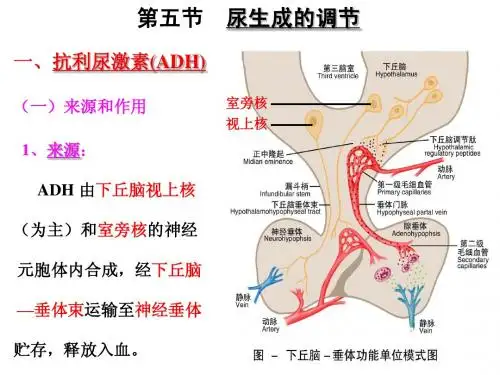

高考知识能力提升专题27 主要内分泌腺的分泌(二)下丘脑-神经垂体内分泌1.神经垂体为下丘脑视上核和室旁核等部位的神经内分泌大细胞延伸结构,不含腺细胞,不能合成激素。

这些神经内分泌大细胞可合成抗利尿激素(ADH)和缩宫素(OT)。

ADH和OT 都是由六肽环和三肽侧链构成的九肽,两者区别只是第3与第8位的氨基酸残基不同。

VP和OT是由前激素原裂解而产生,经囊泡运送至神经垂体。

当视上核和室旁核神经元将兴奋传至位于神经垂体的轴突末梢时,引起Ca2+内流,囊泡以出胞的方式将其中的ADH或者OT 与其运载蛋白一并释放入血。

下丘脑-神经垂体结构示意图2. 抗利尿激素(ADH)(1)生理作用①降低渗透压当机体脱水导致血浆渗透压升高时,ADH含量增加,通过促进肾小管、集合管加强原尿中水分的重吸收,从而降低渗透压至平衡状态,导致尿量减少。

ADH是调节机体水平衡作用的激素之一。

②升高血压当机体失血导致血压下降时,ADH的释放量明显增加,其血中浓度可增至1ng/dL以上,可使皮肤、肌肉、内脏等处的血管广泛收缩,这对于维持动脉血压有重要的生理意义,因此ADH又称为血管升压素(VP)。

③其他作用在神经系统,VP还具有增强记忆、加强镇痛等效应。

(2)作用机制ADH通过受体-G蛋白-第二信使通路转导其调节信号,ADH受体分为V1(或V1A)、V2和V3(或V1B)受体三种。

ADH作用于分布在肝、平滑肌、脑及肾上腺等的V1受体,经Ca2+介导产生效应,如升高血压;生理状态下,ADH与肾脏集合管上皮细胞膜上的V2受体结合,通过Gs蛋白激活AC-cAMP-PKA信号通路,促进水通道蛋白合成分泌到细胞膜上,促进上皮细胞对水的重吸收。

ADH可直接通过作用于腺垂体ACTH分泌细胞的V3受体刺激ACTH分泌。

(3)分泌调节 ADH的分泌主要受血浆晶体渗透压、循环血量和血压变化的调节(下图)以血浆晶体渗透压改变的调节作用最强且最早。

血浆渗透压仅1%的变化就可引起位于下丘脑室周器的渗透压感受性神经元兴奋,经轴突支配视上核与室旁核的大细胞神经元分泌ADH。

抗利尿激素的作用部位

肾上腺激素(别称血管升压素)是由下丘脑垂体的视上核日式榻榻米旁核的神经元细胞代谢的9肽生长激素,经下丘脑垂体—脑垂体束抵达神经垂体后叶后释放出。

其关键功效是提升远曲小管和集合管对水的渗透性,推动水的消化吸收,是尿里萃取和稀释液的至关重要调整生长激素。

除此之外,该生长激素还能提高内髓部集合管对尿素溶液的渗透性。

肾上腺激素的功效位置是集合管。

肾上腺激素的生理学功效

血压抗有利排尿:ADH与肾远曲小管和集合管的特异性蛋白激酶融合变成生长激素-蛋白激酶一氧化氮合酶,激话腺苷酸环化酶,使ATP转化成cAMP,在cAMP的功效下激话蛋白激酶,使膜蛋白磷酸化,肾小管鳞状上皮细胞对水的渗透性提升,水顺着渗入梯度方向普攻地分解代谢。

血液升血压:ADH使血管和內脏平滑肌收拢,造成充压功效。

生成的ADH可用以治疗食道静脉曲张裂开流血。

补充激动ACTH释放出来:ADH具备促肾上腺生长激素释放出来因素(CRF)样推动ACTH的释放出来功效,可能系立即功效于脑垂体前叶而刺激性ACTH释放出来,但并不是CRF。

负重在小动物中有提高记忆力的功效。

在试验大白鼠中有推动糖原分解,抑止油酸合成作用。

化验介绍:

由垂体后叶(神经垂体)分泌细胞合成。

它和催产素均由9个氨基酸残基所组成。

⽂献上常称它们是8肽,是把分⼦中的两个半胱氨酸残基当成⼀个胱氨酸来计算的。

ADH的主要⽣理功能是促进⽔在肾⼩管远曲⼩管和集合管内的重吸收,使尿量减少,产⽣抗利尿作⽤。

⼤剂量的ADH还有加压作⽤,它可普遍地引起体内各部分⼩动脉和⽑细⾎管的收缩,所以抗利尿素⼜有加压—抗利尿素之称,但在⽣理情况下,抗利尿素的分泌量不⾜以引起加压效应,⽽抗利尿作⽤很强。

临床意义:

增加:⽀⽓管癌或其它癌症可产⽣外源性ADH,哮喘持续状态,中枢神经系统疾病;如脑膜炎、头部外伤,脑肿瘤,动脉内膜炎,蛛膜下腔出⾎,Guilain—Barre综合征。

肺炎,结核病,急性间歇性⾎紫质症。

减少:尿崩症,充⾎性⼼⼒衰竭,肾病综合征。

参考值:

饮⽔时:0.45ng/L;不饮⽔时1.3~7.0ng/L。

生理学人体“闸坝管理员”第八章尿的生成和排出抗利尿激素1.合成部位:下丘脑的视上核和室旁核2.作用:①提高远曲小管和集合管对水的通透性。

②增加髓袢升支粗段重吸收 NaCl。

③增加内髓集合管对尿素的通透性。

部分摘自第九版生理学第十章图10-8下丘脑与垂体的联系3. 作用机制:V1R:血管平滑肌V2R:肾远端小管末段和集合小管上皮细胞V2R-Gs蛋白-AC-cAMP-PKA系统图片摘自第九版生理学第八章图8-174. ADH释放的调节机制①细胞外液渗透压(血浆渗透压)大量出汗、腹泻(机体失水)时→血浆渗透压(尤其是血浆晶体渗透压)↑→下丘脑渗透压感受器兴奋↑→下丘脑合成和释放ADH ↑→尿量↓水利尿(Water diuresis)概念:大量饮清水引起尿量增多的现象。

机制:大量饮水→血浆晶体渗透压↓→下丘脑渗透压感受器兴奋性↓→下丘脑合成和分泌ADH ↓→远曲小管、集合管水重吸收↓→尿量↑一次饮1L清水(红线)和饮1L等渗盐水(0.85%NaCl溶液)(蓝线)后的排尿率,箭头表示饮水时间图片摘自第九版生理学第八章图8-184. ADH释放的调节机制②循环血容量当循环血量↑ →静脉回心血量增多↑→ 刺激容量感受器↑→下丘脑反射性抑制ADH的合成和释放→尿量↑当循环血量↓ →静脉回心血量增多↓→ 刺激容量感受器↓→下丘脑合成和释放ADH↑→尿量↓4. ADH 释放的调节机制血浆晶体渗透压 渗透压感受器下丘脑神经垂体 容量感受器循环血量 ADH 的分泌和释放集合管和远曲小管对水重吸收小结抗利尿激素的作用•提高远曲小管和集合管对水的通透性。

•增加髓袢升支粗段重吸收 NaCl。

•增加内髓集合管对尿素的通透性。

抗利尿激素释放的调节•细胞外液渗透压的改变•循环血量的改变生理学在线课程。

高中生物抗利尿激素知识点

抗利尿激素(AntidiureticHormone,ADH)是一种由下丘脑分泌的激素,主要作用是促进肾小管对水的重吸收,从而降低尿量,保持体内水分平衡。

抗利尿激素的分泌受到多种因素的影响,包括血容量、血压、血浆渗透压等。

当血容量减少或血浆渗透压升高时,抗利尿激素的分泌会增加,从而促进肾小管对水的重吸收,保持体内水分平衡。

相反,当血容量增加或血浆渗透压降低时,抗利尿激素的分泌会减少,使尿量增加,排出多余的水分。

抗利尿激素的生理作用主要体现在对肾小管的影响上。

肾小管是肾脏的重要组成部分,负责过滤血液并重新吸收水分和电解质。

抗利尿激素通过与肾小管上的受体结合,促进对水的重吸收,从而调节尿量和体内水分平衡。

在医学上,抗利尿激素常用于治疗某些水肿、休克、心力衰竭等病症,通过调节体内水分平衡来缓解症状。

同时,抗利尿激素的分泌异常也可能导致一些疾病的发生,如尿崩症等。

总之,抗利尿激素是人体内重要的激素之一,通过调节肾小管对水的重吸收,保持体内水分平衡。

了解抗利尿激素的生理作用和影响因素,有助于我们对相关疾病的治疗和预防。

抗利尿激素抗利尿激素抗利尿激素(又称血管升压素)是由下丘脑的视上核与室旁核的神经细胞分泌的9肽激素,经下丘脑—垂体束到达神经垂体后叶后释放出来。

其主要作用是提高远曲小管与集合管对水的通透性,促进水的吸收,是尿液浓缩与稀释的关键性调节激素。

此外,该激素还能增强内髓部集合管对尿素的通透性。

抗利尿激素(ADH)化学简式S ——------------SH2N-Gly-Arg-Pro-G-Asn-Gln-Phe-Tyr-G-COOH改变远曲小管与集合管上皮细胞对水的通透性,从而影响水的重吸收;增加髓袢升支粗段对NaCl的主动重吸收与内髓部集合管对尿素的通透性,使髓质组织间液溶质增加,渗透浓度提高,利于尿浓缩(减少尿量)。

抗利尿激素与远曲小管与集合管上皮细胞管周膜上的V2受体结合后,激活膜内的腺甘酸化酶,使上皮细胞中cAMP的生成增加;cAMP生成增加激活上皮细胞中的蛋白激酶,蛋白激酶的激活,使位于管腔膜附近的含有水通道的小泡镶嵌在管腔膜上,增加管腔膜上的水通道,从而增加水的通透性。

当抗利尿激素缺乏时,管腔膜上的水通道可在细胞膜的衣被凹陷处集中,后者形成吞饮小泡进入胞浆,称为内移(internalization)。

因此,管腔膜上的水通道消失,对水就不通透。

这些含水通道的小泡镶嵌在管腔膜或从管腔膜进入细胞内,就可调节管腔内膜对水的通透性。

基侧膜则对水可自由通过,因此,水通过管腔膜进入细胞后自由通过基侧膜进入毛细血管而被重吸收。

如:大量饮清水后,血液稀释,晶体渗透压降低,抗利尿素分泌减少,肾对水的重吸收减少,结果排出大量低渗尿,将体内多余的水排出体外,此现象称水利尿(water diuresis)。

调节抗利尿激素的主要因素是血浆晶体渗透压与循环血量、动脉血压。

①血浆晶体渗透压的改变可明显影响抗利尿激素的分泌,这也是引起抗利尿激素分泌的最敏感的因素。

大量发汗,严重呕吐或腹泻等情况使机体失水时,血浆晶体渗透压升高,可引起抗利尿激素分泌增多,使肾对水的重吸收活动明显增强,导致尿液浓缩与尿量减少。

acid-base disturbance酸碱平衡紊乱:指由于各种原因使细胞外液酸碱度的相对稳定性遭到破坏,称为酸碱平衡紊乱。

ADH抗利尿激素:由下丘脑视上核和室旁核神经元分泌,储存于神经垂体的激素。

它能提高肾远曲小管和集合管对水的通透性,使水分的重吸收增加。

adaptation适应:指细胞、组织、器官和机体对于持续性内外刺激做出的非损伤性的应答反应。

ANP心房利钠多肽:由心房组织释放,可增加回心血量、提高心房内压。

其作用为抑制近曲小管重吸收钠,使尿钠与尿量增加,作用于肾上腺皮质球状带而抑制醛固酮分泌,减少肾小管对钠的重吸收。

anion gap 阴离子间隙:是指血浆中未测定的阴离子量与未测定的阳离子量的差值。

apoptosis细胞凋亡:由体内外因素触发细胞内预存的死亡程序而导致的细胞死亡过程称为细胞凋亡。

apoptosis body凋亡小体:细胞凋亡时,胞膜皱缩内陷,分割包裹胞浆,形成泡状小体称为凋亡小体。

是细胞凋亡的特征性形态学改变。

APP急性反应期蛋白:一组急性期反应时血浆中浓度迅速升高的蛋白质,主要功能是非特异拮抗由感染、外伤、炎症等引起的损伤。

ARDS成人呼吸窘迫综合征:是指由于化学性因素如毒气等、物理因素如放射性损伤、生物因素及全身性病理过程等所引起的急性肺泡-毛细血管膜损伤,肺泡膜通透性增加,常出现低氧血症性呼吸衰竭。

ARF急性肾功能衰竭:是指各种原因引起双肾肾脏泌尿功能在短期内急剧障碍,导致代谢产物在体内迅速积聚,水、电解质、酸碱平衡紊乱,出现氮质血症、高钾血症和代谢性酸中毒,并由此发生的机体内环境严重紊乱的临床综合征。

azotemia氮质血症:肾功能不全时,由于肾小球滤过率下降,含氮的代谢终产物如尿素、尿酸、肌酐等在体内蓄积,因而血中非蛋白氮的含量增加。

bacterial translocation细菌移位:肠道细菌透过肠黏膜屏障入血,经门静脉循环和体循环抵达远隔器官的过程称细菌移位。

…第2章动物和人体生命活动的调节一、单选题1.图甲表示人体内ADH(抗利尿激素)分泌的调节过程,图乙是正常人一次性饮入500 mL清水后的排尿变化曲线。

下列有关叙述中,不正确的是( )A. ADH由下丘脑神经细胞产生,垂体后叶释放B.血浆渗透压的变化,引起ADH合成、分泌及发挥作用的过程,属于神经和体液共同调节C.若“+”“—”分别表示促进和抑制,则c、a、b分别表示“+”“+”“-”D.若“↑”“↓”分别表示增加和减少,则引起图乙中a′→b′结果的调节是ADH合成、释放量“↑”,肾小管和集合管对水的重吸收量“↑”,排尿量“↑”^2.白蛋白是健康人血浆中含量最多的蛋白质,白蛋白在肝细胞内合成后,分泌进入血液循环从而分布到全身各处。

下列有关白蛋白的叙述中,正确的是( )A.白蛋白越多,血浆渗透压越低B.白蛋白增多,会引起组织水肿C.白蛋白的含量会影响血浆的理化性质D.白蛋白减少,会使尿液减少3.研究发现,胰高血糖素必须与细胞膜上的胰高血糖素受体结合,才能调节血糖平衡,如果人体组织细胞膜缺乏该受体,则可能导致( )A.细胞减缓摄取血糖,血糖水平过高B.细胞减缓摄取血糖,血糖水平过低】C.细胞加速摄取血糖,血糖水平过高D.细胞加速摄取血糖,血糖水平过低4.某健康成年男子从25 ℃的环境来到5 ℃的环境中,在没有增减所穿衣服的情况下,其产生热量和散发热量的变化情况是( )A.产生热量和散发热量都增加B.产生热量和散发热量都减少C.产生热量减少,散发热量增加D.产生热量增加,散发热量减少5.请问下列关于神经系统的叙述中不正确的是( )(A.感觉神经末梢是感受器B.运动神经末梢是效应器C.感受器是接受刺激的结构D.感受器是转换能量形式的结构6.下列有关胰岛素和胰高血糖素的叙述,正确的是( )A.小肠大量吸收葡萄糖时,胰高血糖素减少B.数小时未进食,胰岛素会增加C.胰高血糖素刺激肌肉细胞从血浆中吸收葡萄糖《D.高浓度胰岛素刺激肝脏分解糖原7.生物学家使用一种能与胰岛素受体结合,进而阻断胰岛素效应的多肽X处理小鼠,获得一种名为β亲菌素的激素,该激素能刺激胰岛素分泌细胞的增殖。

抗利尿激素及其分泌的调节汪静雪(河北省廊坊师范学院生物学系065000)1 ADH 的化学结构、产生及储存抗利尿激素( antidiuretic hormone ADH) 也称加压素( vasopressin VP) , 是1925 年由英国生理学家 E. H Starling 和E. B Verney 发现的。

1953 年du Vigneaud 从神经垂体纯化出来并人工合成。

经证明它是一种九肽激素,在人体内为精氨酸加压素。

其化学结构为:ADH 大部分由下丘脑视上核神经细胞合成,小部分由室旁核神经细胞合成。

首先在细胞内核蛋白体上形成激素的前身物质(激素原) ,而后与同时合成的神经垂体素运载蛋白,两者以1 :1 的比例互相结合形成激素—蛋白受体复合物,再加上蛋白水解酶,包以被膜,形成囊泡状的分泌颗粒。

而后,沿下丘脑—垂体束神经纤维的轴浆运输到神经垂体。

在运送过程中受蛋白水解酶的作用, 激素原与载体蛋白分开, 并转变为九肽的ADH ,储存于神经末梢中,呈膨大的团块状,嗜酸性,称赫令氏体,经常少量地释放入血液循环。

当视上核受到刺激后,神经冲动沿轴突传导到末梢,使末梢去极化,引起胞吐作用,将ADH 及运载蛋白同时释放入血。

2 ADH 的生理作用2 . 1 抗利尿作用ADH 可以提高远曲小管和集合管对水的通透性, 从而增加对水的重吸收量, 使尿液浓缩,尿量减少。

目前认为, ADH 能与远曲小管和集合管上皮细胞管周膜的特异受体相结合,激活膜内的腺苷酸环化酶,使上皮细胞中环磷酸腺苷(cAMP) 增加, 进而引致管腔膜中蛋白激酶激活,使膜蛋白磷酸化而改变膜的构型,导致水通道开放,从而增加了管腔膜对水的通透性,促进水的重吸收。

2 . 2 升压作用血液中生理剂量的ADH 对正常血压没有调节作用,超生理剂量一千倍左右的ADH , 可使血管平滑肌收缩,从而增加外周阻力和体循环平均压, 使血压升高。

在急性失血血压降低时,ADH 的分泌增加,除了有缩血管作用外还能促进肾小管对水的重吸收,使细胞外液量增加,间接使动脉血压回升。

1,抗利尿激素-缩写(ADH)-(来源)下丘脑,神经垂体-(主要作用)增加肾小管对水的重吸收,减少水分从尿中排出

2,催乳素-缩写(PRL)-(来源)腺垂体,胎盘-(主要作用)发动和维持泌乳

3,胰岛素(来源)胰岛B细胞-(主要作用)调节代谢,降低血糖

3,胰高血糖素(来源)胰岛A细胞-(主要作用)调节代谢,升高血糖

4,催产素-缩写(OXT)-(来源)下丘脑,神经垂体-(主要作用)具有刺激乳腺和子宫的双重作用,促进乳腺排乳

5,促甲状腺激素-缩写(TSH)-(来源)腺垂体-(主要作用)促甲状腺激素的释放6,肾上腺素-缩写(E)-(来源)肾上腺髓质-(主要作用)提高多种组织的兴奋性,加速代谢

7,甲状腺素-缩写(T4)-(来源)甲状腺-(主要作用)调节机体代谢与生长发育

8,醛固酮(来源)肾上腺皮质-(主要作用)调节机体的水-盐代谢:促进肾小管对钠的重吸收,对钾的排泄,是盐皮质激素的代表

9,促性腺激素释放激素:由下丘脑分泌作用于垂体

10,生长激素:由垂体分泌作用于全身

11,雄性激素:由睾丸分泌作用于全身

12,雌性激素:由卵巢分泌作用于全身

13,孕激素:由卵巢分泌作用于卵巢和乳腺。