破乳剂类型

- 格式:docx

- 大小:18.20 KB

- 文档页数:3

第一章破乳剂第一节基本性质一、概述原油破乳剂最早报导于1914年,Barnickel用质量分数为0.1%的FeSO4溶液在35~60℃下进行原油破乳。

1920年后开始有盐型和酯盐型表面活性剂,主要是羧酸盐型、磺酸盐(包括石油磺酸盐)及硫酸酯盐型;1940年后开始使用低分子非离子表面活性剂,如OP型、平平加型、和吐温型等;1950年后出现的非离子型高分子表面活性剂,如聚氧乙烯聚氧丙烯丙二醇醚、含氧乙烯聚氧丙烯基的酚醛树酯;1990年后开始用两性表面活性剂。

我国对原油破乳剂的研制起步较晚,20世纪60年代以后,首先研制了低分子的非离子表面活性剂,后来又研制聚醚及改性聚醚等高分表面活性剂,1989年我国又自行研制出两性高分子破乳剂CW-01,全世界现有上千种原油破乳剂产品,年销售约百万吨,我国自行研制生产、应用的破乳剂已超过200年牌号,但大多数产品是复配得的,单剂少同,产品适应性差,质量不稳定。

1 乳状液的生成和性质1.1 乳状液的定义乳状液是一个多相体系,其中至少有一种液体以液珠的形式均匀地分散于一种不和它混合的液体之中,液珠的直径一般大于0.1微米(1×10-7m),此种体系有一个最低的稳定度。

在体系中加入表面活性剂或某些固体粉末而使该体系具有一定的稳定性。

1.2 乳状液的生成条件要想制备乳状液,必须满足下述三个条件,缺一不可:①存在着互不相溶的两相,通常为水相和油相。

②存在有乳化剂一类表面活性剂,其作用事降低体系得界面张力,在其微液珠的表面上形成薄膜或双电层阻止微液珠的相互聚结,增大乳状液的稳定性。

③具备强烈的搅拌条件,增加体系的能量。

1.3 乳状液类型常见的乳状液有两类,一类是以油为分散相,水位分散介质的称为水包油型(O/W)乳状液。

另一类是以水相为分散相,油为分散介质的称为油包水型(W/O)乳状液。

当水油比相当时,将引起多重乳化现象。

即是一个两种类型同时存在的乳状液。

掌握乳状液类型的鉴别方法,对于乳状液的试验研究及配置都是很重要的,常用的方法有:①稀释法;②染色法;③电导法;④荧光法;⑤滤纸润湿法。

常用的破乳剂类型以及原理

一、常用破乳剂的类型

常用的破乳剂有:

1.阴离子破乳剂:有羧酸盐类、磺酸盐类和聚氧乙烯脂肪硫酸酯盐等,具有用量大、效果差、易受电解质影响而减效等缺点;

2.阳离子破乳剂:冗余水后生成的亲水基团为带正电荷的粒子团,亲水基主要为碱性氮原子,对一般原油有明显效果,但不适合稠油及老化油;

3.非离子破乳剂:溶于水后不离解离子,因而不带电荷。

非离子型主要有以胺类为起始剂的嵌段聚醚,以醇类为起始剂的嵌段聚醚,烷基酚醛树脂嵌段聚醚,酚胺醛树脂嵌段聚醚,含硅破乳剂,超高相对分子质量破乳剂,聚磷酸酯,嵌段聚醚的改性产物以及以咪唑啉原油破乳剂为代表的两性离子型破乳剂。

目前主要有:SP型、AP型、AE型、AR型等。

4.两型破乳剂为溶于水后可生成正、负两种离子。

它在酸性溶液中呈阳离子型,在碱性溶液中呈阴离子型。

二、破乳剂的原理

破乳剂的破乳机理有以下几种:

1.相转移——反相变型机理:通过相转化与乳化剂生成络合物使乳化剂失去乳

化性,属于表面活性剂;

2.絮凝——聚结破乳机理:在加热或搅拌的条件下,通过多次碰撞乳化液的界

面膜,或吸附于界面膜上,或排替部分表面活性物质,从而破坏界面膜,使其稳定性降低,发生絮凝、聚结而破乳;

3.增溶机理:通过形成胶柬,这种高分子线团或胶束可增溶乳化剂分子从而破

乳;

4.中和界面膜电荷破乳机理:O/W型乳状液的液滴表面带有负电荷,对O/W型

乳化液通过中和界面电荷、吸附桥联、絮凝聚结等作用破乳。

乳化原油破乳剂综述摘要:乳化原油是指以原油作分散介质或分散相的乳状液。

以原油作分散介质的乳状液叫W/O型乳化原油;以原油作分散相的乳状液叫O/W型乳化原油本文介绍了破乳剂的国内外现状,破乳剂的类型及破乳机理,综述了破乳剂的发展趋势以及今后的研究方向。

关键词:乳化原油;破乳剂;W/O型破乳剂;O/W型破乳剂;破乳机理1、引言随着3次采油(尤其是碱驱、表面活性剂驱)在油田的广泛使用,采出的乳化原油多是O/W乳化原油。

形成稳定乳状液的主要因素是原油中含有沥青质、胶质等天然表面活性剂物质,他们吸附在油-水界面上形成具有一定强度的界面膜。

由于乳化原油含水会增加泵、管线和储罐的负荷,引起金属表面腐蚀和结垢,因此乳化原油外输前,都要破乳,将水脱出。

破乳的方法[3]有电法、热法和化学法,这几种方法常常联合起来使用。

但是使用最多的是化学法。

化学破乳法需要的化学剂即破乳剂,目前我国油田年需破乳剂大约2万吨。

2、化学破乳剂由于乳状液有两种形态,因此发展了相应的破乳剂,W/O型破乳剂和O/W型破乳剂。

2.1 W/O乳化原油破乳剂(1)第一代破乳剂羧酸盐型,如:环烷酸盐脂肪酸盐硫酸酯盐型,如:烷基硫酸酯盐磺酸盐型,如:烷基磺酸盐、烷基苯磺酸盐、烷基萘磺酸盐、丁二酸二烷基酯磺酸盐;(2)第二代破乳剂OP型,平平加型,土温型;(3)第三代破乳剂这代破乳剂一般由引发剂(如丙二醇、丙三醇、二乙烯三胺、三乙烯四胺、四乙烯五胺、酚醛树脂、酚胺树脂等)和环氧化合物(如环氧乙烷、环氧丙烷等)组成。

有些还有扩链剂(如二异氰酸酯、二元羧酸等)和封尾剂(如松香酸、羧酸、硫酸等)。

此外,第三代破乳剂[4]还包括一些高分子非离子-阳离子型两性表面活性剂,如聚氧乙烯聚氧丙烯丙二醇醚与二[聚氧乙烯基]二烷基氯化铵的二元羧酸扩链产物和含氧烷基化季铵基硅氧烷。

2.2 W/O乳化原油破乳剂破乳机理破乳过程的实质[5]是破乳剂分子渗入并粘附在乳化液滴的界面上取代天然乳化剂并破坏表面膜,将膜内包复的水释放出来,水滴互相聚结形成大水滴并沉降到底部,油水两相发生分离。

前言适合于文明寨油田调驱原油的破乳剂研究1 前言1.1 国内外现状和发展趋势目前聚合物驱产出原油的破乳技术的发展趋势和方向主要是研制化学药剂和处理效率高、处理精度高、投资效益好的处理设备两个方面。

而化学药剂的方向是如何快速破乳和如何除聚的两个中心问题。

(1) 原油破乳剂开发研制现状原油破乳最初只用简单的沉降破乳法。

第一代破乳剂始于20世纪20年代,用烧碱,脂肪酸皂,环烷酸皂及氧化煤油和柴油等破乳,30年代开始用硫酸盐型表面活性剂,40年代至50年代发展的第二代破乳剂主要是低分子非离子表面活性剂,50年代至今发展的第三代破乳剂主要是高分子非离子表面活性剂。

我国油田使用效果较好的破乳剂是以聚醚为主体的破乳剂,按引发剂不同,环氧乙烷、环氧丙烷的加成数及比例的不同,可得到不同的聚醚破乳剂。

对于非离子型聚氧乙烯嵌段聚合物的研究思路可以概括为“改头、换尾、加骨、调重、复配”10个字。

随着科学技术的发展,新型高效破乳剂不断出现,例如以改性酚醛树脂为起始剂的PO/ EO多嵌段聚醚的扩链产物即油溶性破乳剂,用聚丙二醇和甲苯异氰酸酯为原料,二甲苯为溶剂合成了聚氨酯型原油破乳剂,胜利油田将3种嵌段聚醚型破乳剂的混合物用丙烯酸和马来酸酯化,酯化产物在引发剂作用下聚合形成相对分子质量高的水溶性原油破乳剂,由缩水多元醇的聚氧丙烯聚氧乙烯嵌段聚醚扩链而成的BH-202是一种专用稠油破乳剂,以树脂为起始剂,采用先进的聚醚催化合成技术及交联改性手段制备得到OX一932高效稠油破乳剂,以相对分子质量较高直链有机胺为起始剂合成双嵌段聚醚,再经扩链得到了新型破乳剂MA-1。

复配型的破乳剂,如采用多种起始剂多种嵌段形式多种分子结构的破乳剂复配成RAK - 5复配破乳剂,大港油田先后研制出了适于高凝低粘,高凝高粘,低凝低粘,高凝中粘特性原油的复配型DGF 系列原油破乳剂。

另外国外专利以甲基丙烯酸甲酯、丙烯酸丁酯、丙烯酸、甲基丙烯酸为原料合成一种四元共聚破乳剂。

几类常用原油破乳剂的作用机理荐661常治辉原创 | 2010/3/13 18:19 | 投票关键字:原油破乳剂、相破乳机理早期使用的破乳剂一般是亲水性强的阴离子型表面活性剂,因此早期的破乳机理认为,破乳作用的第一步是破乳剂在热能和机械能作用下与油水界面膜相接触,排替原油界面膜内的天然活性物质,形成新的油水界面膜。

这种新的油水界面膜亲水性强,牢固性差,因此油包水型乳状液便能反相变型成为水包油型乳状液。

外相的水相互聚结,当达到一定体积后,因油水密度差异,从油相中沉降出来。

Salager用表面活性剂亲合力差值SAD(Surfactant affinity–difference)定量地表示阴离子破乳剂的反相点:SAD将所有影响破乳剂的诸因素归纳在一起,当SAD=0时,乳状液的稳定性最低,最容易反相破乳。

2、絮凝–聚结破乳机理在非离子型破乳剂问世后,由于其相对分子质量远大于阴离子破乳剂,因此,出现了絮凝-聚结破乳理论。

这种机理并没有完全否定反相排替破乳机理,而是认为:在热能和机械能的作用下,即在加热和搅拌下相对分子质量较大的破乳剂分散在原油乳状液中,引起细小的液珠絮凝,使分散相中的液珠集合成松散的团粒。

在团粒内各细小液珠依然存在,这种絮凝过程是可逆的。

随后的聚结过程是将这些松散的团粒不可逆地集合成一个大液滴,导致乳状液珠数目减少。

当液滴长大到一定直径后,因油水密度差异,沉降分离。

对于非离子型破乳剂,SAD定义为:研究表明:在低温下,非离子型原油破乳剂中环氧乙烷链段以弯曲形式掉入水相,环氧丙烷链段以多点吸附形式吸附在油水界面上。

在高温下,环氧乙烷链段从水相向油水界面转移,而环氧丙烷链段则脱离界面进入油相。

分子所占面积越大,则置换原吸附在油–水界面上的乳化剂分子越多,破乳效果越好。

一般来说,低温时,EO含量越高,则伸向水相部分越多;环氧丙烷含量越高,则PO链段与油水界面接触的点数越多,因而分子在油–水界面上所占的面积越大。

HMD-33油溶性炼油破乳剂

一、产品简介

HMD-33油溶性破乳剂属于高效非离子表面活性剂,是我公司工程技术人员结合长期的炼油助剂的生产及应用经验,通过与中国石油大学化学化工学院的联合攻关研制的系列新型产品,HMD-33破乳剂专用于炼厂电脱盐系统脱盐脱水。

产品具有脱水温度低、脱水速度快、脱后油含水低、脱盐率高、脱出水清的特点。

特别适用于大庆原油、俄罗斯原油及各种进口劣质原油的脱盐脱水处理,产品适用性较广。

二、产品组份

脂肪胺、脂肪醇、树脂、环氧丙烷、环氧乙烷、阳离子表面活性剂、溶剂及添加剂。

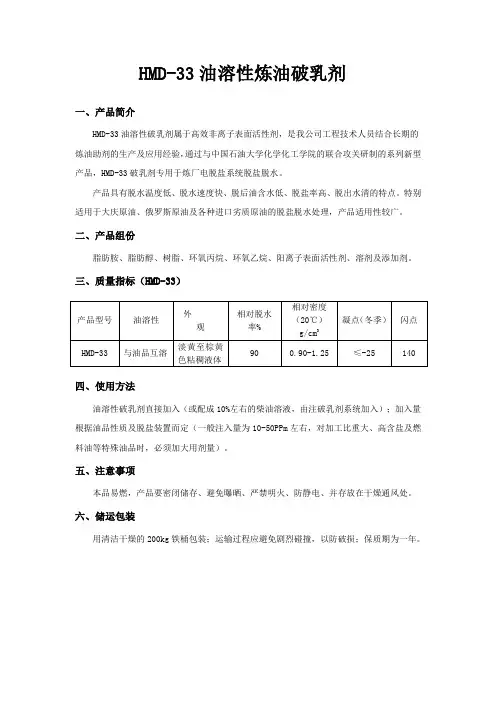

三、质量指标(HMD-33)

四、使用方法

油溶性破乳剂直接加入(或配成10%左右的柴油溶液,由注破乳剂系统加入);加入量根据油品性质及脱盐装置而定(一般注入量为10-50PPm左右,对加工比重大、高含盐及燃料油等特殊油品时,必须加大用剂量)。

五、注意事项

本品易燃,产品要密闭储存、避免曝晒、严禁明火、防静电、并存放在干燥通风处。

六、储运包装

用清洁干燥的200kg铁桶包装;运输过程应避免剧烈碰撞,以防破损;保质期为一年。

几类常用原油破乳剂的作用机理荐661常治辉原创 | 2010/3/13 18:19 | 投票关键字:原油破乳剂、相破乳机理早期使用的破乳剂一般是亲水性强的阴离子型表面活性剂,因此早期的破乳机理认为,破乳作用的第一步是破乳剂在热能和机械能作用下与油水界面膜相接触,排替原油界面膜内的天然活性物质,形成新的油水界面膜。

这种新的油水界面膜亲水性强,牢固性差,因此油包水型乳状液便能反相变型成为水包油型乳状液。

外相的水相互聚结,当达到一定体积后,因油水密度差异,从油相中沉降出来。

Salager用表面活性剂亲合力差值SAD(Surfactant affinity–difference)定量地表示阴离子破乳剂的反相点:SAD将所有影响破乳剂的诸因素归纳在一起,当SAD=0时,乳状液的稳定性最低,最容易反相破乳。

2、絮凝–聚结破乳机理在非离子型破乳剂问世后,由于其相对分子质量远大于阴离子破乳剂,因此,出现了絮凝-聚结破乳理论。

这种机理并没有完全否定反相排替破乳机理,而是认为:在热能和机械能的作用下,即在加热和搅拌下相对分子质量较大的破乳剂分散在原油乳状液中,引起细小的液珠絮凝,使分散相中的液珠集合成松散的团粒。

在团粒内各细小液珠依然存在,这种絮凝过程是可逆的。

随后的聚结过程是将这些松散的团粒不可逆地集合成一个大液滴,导致乳状液珠数目减少。

当液滴长大到一定直径后,因油水密度差异,沉降分离。

对于非离子型破乳剂,SAD定义为:研究表明:在低温下,非离子型原油破乳剂中环氧乙烷链段以弯曲形式掉入水相,环氧丙烷链段以多点吸附形式吸附在油水界面上。

在高温下,环氧乙烷链段从水相向油水界面转移,而环氧丙烷链段则脱离界面进入油相。

分子所占面积越大,则置换原吸附在油–水界面上的乳化剂分子越多,破乳效果越好。

一般来说,低温时,EO含量越高,则伸向水相部分越多;环氧丙烷含量越高,则PO链段与油水界面接触的点数越多,因而分子在油–水界面上所占的面积越大。

在油田集输中破乳剂的选择与应用分析摘要:现阶段,随着国内原油开采越来越深入,原油中的水含量也在不断增大,而这种原油在集输管道中会形成乳状液,这种乳状液相对比较稳定,致使集输管线及设备的负荷越来越大,这样不仅致使开采成本加大,而且还会加快集输管线及设备的耗损,因此,这就需要使用破乳剂将原油内的水分进行破乳脱出。

论文先是从油田集输中的破乳剂的破乳机理及其选择方法为切入点展开了认真、系统性地剖析,进而对油田集输中破乳剂的种类及其应用进行了深入在研究,希望能对广大同行有所助益。

关键词:破乳剂;乳状液;破乳机理;方法;选择前言原油属于多组分混合物,其中含有的水分通常都是通过乳化的形式存在,这样水与油就会形成较为稳定的乳化液,其中的水就无法自动进行沉降。

因此,通常都是采取添加原油破乳剂到脱水工艺中的方式来将这一稳定的乳化状态进行破坏,所以在油田技术中常常会使用到破乳剂。

一、分析油田集输中破乳剂的破乳机理一般来讲,在原油中加入破乳剂以后,其会逐渐分散到原油乳状液内,因破乳剂自身有着极强的表面活性,且有着良好的亲油性和亲水性,所以,其可以快速向着油和水的部位进行扩散并附着在其界面上,进而将原本附着的油水中较弱的活性剂置换出来,使油水界面的性质发生了极大改变,从而形成缺乏稳固的界面膜,并最终使油水内的水滴有效地聚结合并起来,随后再利用油和水两者的密度差异性,将水滴得以沉降而破乳。

1、反向变形机理从热力学的角度来讲,乳状液并不稳定,哪怕是一种极为稳定的乳状液在最后的平衡状态下也会出现分离的现象,所以,对其进行破乳通常只是时间还有方式上面的问题。

而在原油中加入破乳剂以后,就会出现相转变的现象,换句话说就是生成了和乳状液种类相反的一种破乳剂,且与憎水乳化剂共同生成相应的络合物,进而致使乳化剂没有了原先的乳化作用,这种机理通常适用在水包油型的原油中进行。

2、碰撞击破界面膜机理通常在加热或是搅拌的情况下,破乳剂会与乳化液会发生较多碰撞而使其附着在界面膜上,还可以将一些表面活性物质排潜掉,进而致使界面膜被击破,并导致其稳定性大幅度下降而出现絮凝聚结而实现破乳。

发酵用破乳剂

发酵用破乳剂是为了加快发酵过程中乳液的破乳,使发酵液中的悬浮物聚集并沉淀,从而提高发酵效率和产品质量。

常见的发酵用破乳剂有以下几种:

1. 酶类破乳剂:如蛋白酶、凝乳酶等,能够降解乳液中的蛋白质和凝胶物质,从而促使悬浮物沉淀。

2. 表面活性剂破乳剂:如十二烷基硫酸钠、十二烷基苯磺酸钠等,能够改变液体界面的张力,使悬浮物分散性降低,便于沉淀。

3. 酸碱破乳剂:如硫酸、盐酸等酸性物质,能够降低发酵液的pH值,改变乳液的稳定性,帮助悬浮物沉淀。

4. 有机溶剂破乳剂:如酒精、醚类溶剂等,能够改变溶液的极性和溶解力,促使乳液中的悬浮物聚集沉淀。

需要注意的是,在使用破乳剂时应严格控制剂量和操作条件,避免对发酵过程和产品质量产生不良影响。

原油破乳剂技术研发概述从油田送往炼油厂的原油往往含盐、带水,且盐分主要存在于水中,而水则与原油形成了一种相对稳定的乳化液,如果不能通过破乳就很难达到脱水脱盐的目的,也就必然导致生产设备的腐蚀,并造成容器管道内壁结垢等现象。

油品乳化问题可以说在原油储运和加工过程中经常出现,尤其是随着日益明显的原油劣质化趋势,因此如何高效解决原油乳化问题已经成为提高炼油厂工艺运行效率的一个首要问题。

原油破乳最常用的办法是加破乳剂和水,使油中的水集聚,并从油中分出,而盐份溶于水中,再加以高压电场配合,使形成的较大水滴顺利除去。

在原油生产过程中,首先就是找到一种适合所加工原油性质的破乳剂,当然最好是广谱型的高效破乳剂。

1.原油乳化的理化实质一种乳化液由至少两种不相混溶的液体组成,其中最为常见的一相通常为水。

油有可能极细地分散于水中,这种情况称为水包油型乳化液。

反之如果油为连续相而水是分散相,就称之为油包水型乳化液。

原油中的乳化液就属于油包水型。

水分子之间相互吸引,油分子之间也是如此,但单个水分子与油分子之间则存在明显的排斥力,并在油和水的界面发生作用,此时油水便在各自表面张力作用下将接触界面的面积降低到一个“最低值”,形成水滴、油滴或油包水、水包油等毫米级的液滴。

实践证明,当往原油中加入某些特定的化学品之后,这种发生在界面上的排斥力就会在一定程度上得到抵消,从而大大降低表面张力。

有些物质既含有亲水基团,也含有疏水基团,如果混合液中含有这类物质便极易发生乳化现象。

原油乳化就是因为其中含有此类天然的乳化物质,如羧基或酚基等等极性基团就是原油中的乳化物质。

与此相应,破乳过程就是反其道而行之。

2.原油破乳剂原理、类型与技术研发状况2.1.原油破乳剂原理破乳剂是一类能破坏乳状液的稳定性,使分散相聚集起来并从乳状液中析出的化合物。

在化工生产中,用破乳剂可回收乳状液里没有参加反应的原料或产品等。

破乳剂有:水、溶剂、无机盐类电解质、对抗型表面活性剂和非离子型表面活性剂等。

表面活性剂在采油工业中的应用-破乳剂1破乳剂1.1概 论1.1原油乳状液的性质原油乳状液是指以原油为分散介质或分散相的乳状液,以原油作为分散介质的乳状液为油包水型(W/O)乳状液;以原油作为分散相的乳状液叫水包油型(0/W)乳状液。

目前,世界上大多数原油在开采时都有伴生水,并含有天然表面活性剂。

这种原油在开采和集输的过程中,经过地层孑L隙、管线、泵及阀门岭搅拌作用,使得产出油为原油乳状液。

一次采油和二次采油采出的原油乳状液是w/o型乳状液,稳定这类乳状液的天然表面活性剂主要是原油中的活性石油酸(如环烷酸、沥青质酸)和油湿颗粒(如微晶蜡颗粒和沥青质颗粒等)。

三次采油采出的原油乳状液大多是0/W型乳状液,稳定这类乳状液的表面活性剂主要是活性石油酸的碱金属盐、外加水溶性表面活性剂等。

原油和水形成乳状液为物理变化,故其化学性质还表现为原油和水的本来性质,但其物理性质的变化却是小常显著的。

下面分别进行介绍。

A.原油乳状液的物理性质a.原油乳状液的分散度分散度是指乳状液的分散相在连续相中的分散程度。

用分散 相颗粒直径(平均直径)的系数表示,此外,也可用分散相的平均直径或颗粒总表面积与总质量之比值,即比表面积表示。

分散度是原油乳状液的重要性质之一。

b.原油乳状液的颜色纯净的原油虽因其组成不同有黄、红、绿、棕红、咖啡色之分,但对一般重质油而言,其外观大多呈黑色。

然而,若将其制成0.5rrma厚的薄层,则显棕红色或棕黄色。

原油乳状液的外观颜色与含水量密切相关,含水量在10%左右时,颜色与纯原油相同,随含水量上升,变为棕红色,当含水量达到30%~50%时,呈深棕色。

c.原油乳状液的密度原油乳状液的密度是指单位体积内原油和水以及所含的可溶性物质的总质量;单位为g/cm3或kg/m3,其数值具有加和性。

若已知原油乳状液中水的体积分数为φ,原油和盐水的密度分别为ρ0和ρw,则原油乳状液的密度ρ可按下式计算:ρ=ρ0(1-φ)+ρwφd.原油乳状液的粘度原油乳状液的粘度是指其本身所具有的内摩擦力。

破乳剂

Demulsifier

由于一些固体难溶于水,当这些固体一种或几种大量存在于水溶液中,在水力或者外在动力的搅动下,这些固体可以以乳化的状态存在于水中,形成乳浊液。

理论上讲这种体系是不稳定的,但如果存在一些表面活性剂(土壤颗粒等)的情况下,使得乳化状态很严重,甚至两相难于分离,最典型的是在油水分离中的油水混合物以及在污水处理中的水油混合物,在此两相中形成比较稳定的油包水或者水包油结构,其理论基础是“双电层结构”。

在此情况下,投入一些药剂,以破坏稳定的双电层结构,以及稳定乳化体系,从而达到两相分离的目的。

使用的这些为了达到破坏乳化作用的药剂称之为破乳剂。

2主要用途

破乳剂是一种表面活性物质,它能使乳化状的液体结构破坏,以达到乳化液中各相分离开来的目的。

原油破乳是指利用破乳剂的化学作用将乳化状的油水混合液中油和水分离开来,使之达到原油脱水的目的,以保证原油外输含水标准。

有机相与水相的有效分离,一种最简单的有效方法是采用破乳剂,消除乳化形成具有一定强度的乳化界面,达到两相分离。

然而不同的破乳剂对有机相破乳能力是不同的,破乳剂的性能直接影响两相分离效果。

青霉素生产过程中,一个重要程序是用有机溶剂(如醋酸丁酯)从青霉素发酵液中萃取青霉素,由于发酵液中含有蛋白质、糖类、菌丝体等的复杂物,萃取时有机相与水相的界面不清,呈一定强度的乳化区,对成品得率影响很大。

为此必须使用破乳剂破乳,消除乳化现象,达到两相快速有效分离。

3常见破乳剂

目前油田中常用的非离子型破乳剂主要有以下几种:

1. SP型破乳剂

SP型破乳剂的主要组分为聚氧乙烯聚氧丙烯十八醇醚,理论结构式为R(PO)x(EO)y(PO)zH,式中:EO-聚氧乙烯;PO-聚氧丙烯;R-脂肪醇;x、y、z-聚合度。

SP型破乳剂外观呈淡黄色膏状物质,HLB值为10~12,溶于水。

SP型非离子型破乳剂对石蜡基原油具有较好的破乳效果。

其疏水部分由碳12~18烃链组成,其亲水基是通过分子中的羟基(-OH)、醚基(-O-)与水作用形成氢键而达到亲水的目的。

由于羟基、醚基亲水性较弱,所以只靠一两个羟基或醚基不能把碳12~18烃链疏水基拉入水中,必须有多个这样的亲水基,才能达到水溶的目的。

非离子型破乳剂的分子量越大,分子链越长,所含的羟基和醚基越多,它的拉力越大,对原油乳状液的破乳能力越强。

SP型破乳剂适应于石蜡基原油的另一个原因是石蜡基原油不含或极少含胶质和沥青质,亲油性表面活性剂物质较少,相对密度较小。

对含胶质和沥青质较高(或含水大于20%)的原油,SP型破乳剂的破乳能力较弱,原因是分子结构单一,无支链结构和芳香结构。

2. AP型破乳剂

AP型破乳剂是以多乙烯多胺为引发剂的聚氧乙烯聚氧丙烯聚醚,是一种多

枝型的非离子型表面活性剂分子结构式为:D(PO)x(EO)y(PO)z H,式中: EO-

聚氧乙烯;PO-聚氧丙烯;R-脂肪醇;D-多乙烯多胺:x、y、z-聚合度。

AP型结构的破乳剂用于石蜡基原油乳状液的破乳,效果好于SP型破乳剂,它更适合于原油含水率高于20%的原油破乳,并能在低温条件下达到快速破乳的效果。

如SP型破乳剂在55~60℃、2h内沉降破乳的话,AP型破乳剂只需在45~50℃、1.5h内沉降破乳。

这是由于AP型破乳剂分子的结构特点所致。

引发剂多乙烯多胺决定了分子的结构形式:分子链长且支链多,亲水能力高于分子结构单一的

SP型破乳剂。

多支链的特点决定了AP型破乳剂具有较高的润湿性能和渗透性能,当原油乳状液破乳时,AP型破乳剂的分子能迅速的渗透到油水界面膜上,比SP 型破乳剂分子的直立式单分子膜排列占有更多的表面积,因而用量少,破乳效果明显。

目前该类破乳剂是大庆油田使用较好的非离子型破乳剂。

3. AE型破乳剂

AE型破乳剂是以多乙烯多胺为引发剂的聚氧乙烯聚氧丙烯聚醚,是一种多

枝型的非离子型表面活性剂。

与AP型破乳剂相比,所不同的是AE型破乳剂是一种二段型的聚合物,其分子小,支链短。

分子结构式为:D(PO)x(EO)yH,式中:EO-聚氧乙烯:PO-聚氧丙烯:D-多乙烯多胺;x、y -聚合度。

虽然AE型破乳剂和AP型破乳剂的分子相貌存在很大的差异,但分子成分是相同的,只是在单体用量和聚合顺序上有所差别。

(1)两种非离子型破乳剂在设计合成时,其头、尾的用料量不同,产生聚合分子的长短也不同。

(2)AP型破乳剂的分子为二段式的,以多乙烯多胺为引发剂,与聚氧乙烯、聚氧丙烯聚合形成嵌段共聚物:AE型破乳剂的分子为二段式的,以多乙烯多胺

为引发剂,与聚氧乙烯、聚氧丙烯聚合形成两段共聚物,因此,设计出的AP型破乳剂的分子应比AE型破乳剂的分子长。

AE型是两段多支结构的原油破乳剂,同样适应于沥青质原油乳状液的破乳。

沥青基原油中亲油的表面活性剂含量越多,粘滞力越强,油水密度差小,不易破乳。

而采用AE型破乳剂破乳速度快,同时,AE型破乳剂又是较好的防蜡降粘剂。

由于其分子的多支结构,极易形成微小的网络,使原油中已形成的石蜡单晶落入这些网络,阻碍石蜡单晶体自由运动,不能相互连接,形成石蜡的网状结构,降低原油的粘度和凝固点,防止蜡晶聚结,从而达到防蜡的目的。

4. AR型破乳剂

AR型破乳剂由烷基酚醛树脂(AR树脂)与聚氧乙烯、聚氧丙烯聚和而成的新型油溶性的非离子型破乳剂,HLB值在4~8左右,破乳温度低达35~45℃。

分子结构式为:AR(PO)x(EO)y H,式中:EO-聚氧乙烯;PO-聚氧丙烯;AR-树脂;x、y、z-聚合度。

AR树脂在合成破乳剂的过程中,既起引发剂的作用,又进入破

乳剂的分子中成为亲油基。

AR型破乳剂的特点是:分子不大,在原油凝固点高

于5℃的情况下有较好的溶解、扩散、渗透效应,促使乳化水滴絮凝、聚结,能在45℃以下,45 min内把含水率在50 %~70 %的原油中的水脱出80 %以上,这是SP型、AP型破乳剂所不能比的。