经典金相图片精解-渗碳和碳氮共渗金相级别

- 格式:ppt

- 大小:7.86 MB

- 文档页数:31

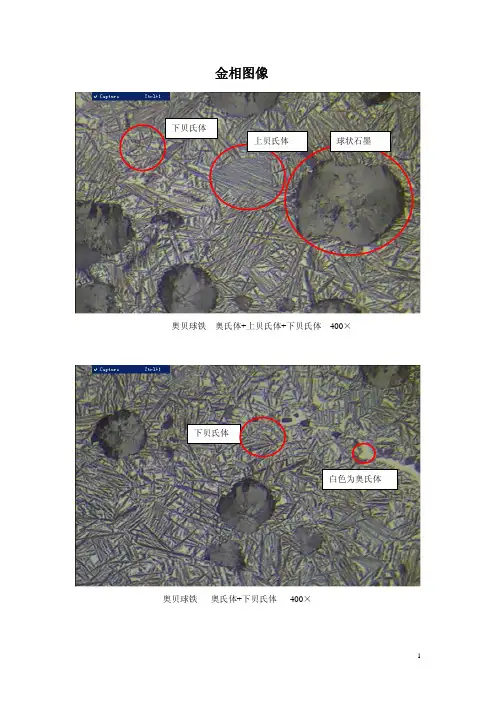

金相图像奥贝球铁 奥氏体+上贝氏体+下贝氏体 400×奥贝球铁 奥氏体+下贝氏体 400×球状石墨上贝氏体下贝氏体白色为奥氏体下贝氏体团絮状石墨球墨铸铁团絮+开花状石墨100×缩松片状石墨球墨铸铁球状+片状石墨100×蠕虫状石墨蠕虫铸铁蠕虫状+球状石墨100×A型石墨蠕虫状石墨A型+蠕虫状+球状石墨100×开花状石墨球墨铸铁石墨100×球墨铸铁石墨100×球墨铸铁基体组织100×牛眼状铁素体球状石墨珠光体球墨铸铁 基体组织 400×合金球铁基体为保留马氏体位向的回火索氏体 500×渗碳体白色有棱角白色铁素体灰色球状石墨球墨铸铁 基体为珠光体+莱氏体 +渗碳体 100×可锻铸铁 石墨 100×白色莱氏体白色渗碳体可锻铸铁基体为珠光体500×灰口铸铁A型石墨100×C型石墨灰口铸铁C型石墨100×石墨呈轻微D型偏析灰口铸铁A+D型石墨100×灰口铸铁 D 型石墨 100×灰口铸铁 A+E 型(方向偏析)石墨 100×灰口铸铁 A+E 型石墨 100×灰口铸铁 基体为珠光体+铁素体 400×白色铁素体片状珠光体粒状珠光体 石墨呈E 型合金铸铁 基体为回火索氏体+断续网状磷共晶+碳化物 500×合金铸铁 基体为珠光体+磷共晶 200×白色为断续网状磷共晶褐色回火索氏体碳化物合金铸铁磷共晶呈枝晶状分布200×20CrMo 环状氧化物100×16Mn 基体为铁素体+珠光体100×16Mn 基体分层100×灰色硅酸盐夹杂16Mn 夹杂物500×黑色氧化物(锻打)氮化物(偏析)20CrMnTi氧化物400×15Cr球化退火100×15Cr球化退火铁素体+点状球化体和珠光体500×20CrMo球化退火铁素体+点状球化体和少量珠光体500×SCM435(35CrMo)球化退火铁素体+点状球化体和少量珠光体500×GCr15球化退火400×62A 球化退火500×ZG25铸造状态 白色条块状及针状铁素体+珠光体 50×ZG45 880℃正火不充足 保留铸造状态 50×还保留铸造状态ZG45 900℃正火充足100×45钢退火状态珠光体+铁素体100×珠光体铁素体呈断续网状CF53钢正火状态100×35CrMo 回火屈氏体+弥散分布的颗粒状碳化物 500×铁素体(呈块状)珠光体35CrMo 回火屈氏体+弥散状碳化物颗粒 500×45#调质不充足 铁素体呈魏氏组织 100×铁素体呈魏氏组织45# 回火索氏体+网状铁素体(魏氏组织)+细片珠光体500×45#调质铁素体呈魏氏组织500×魏氏体组织片状珠光体回火索氏体魏氏体组织45#调质铁素体呈魏氏组织500×SWRCH22A 冷挤压芯部铁素体呈方向分布50×15Cr 冷挤压芯部铁素体呈方向分布50×45#钢调质 原材料铁素体存在着严重带状 100×42CrMo 回火索氏体(材料带状)(纵向) 500×灰色硅酸盐夹杂42CrMo 回火索氏体(材料带状)(纵向) 50×42Cr 回火索氏体和铁素体(锻打时方向形成)(纵向) 100×42Cr 回火索氏体和铁素体(锻打时方向形成)(纵向) 500×42CrMo 裂纹边缘氧化物+回火索氏体500×830℃淬火+中温回火组织基体组织为回火屈氏体+贝氏体+条状及小块状铁素体 500×HV304→400→495白色碳化物聚集针状马氏体+碳化物400×黑色为托氏体细针马氏体60#钢淬火马氏体+托氏体400×原因:1、淬火介质选择不合适。

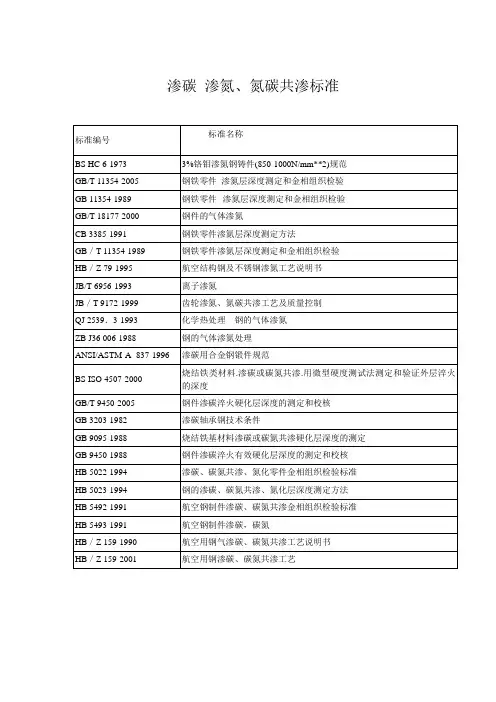

烧结铁基材料渗碳或碳氮共渗层深度的测定及其验证-回复烧结铁基材料的渗碳或碳氮共渗层深度的测定及其验证是研究领域中的一个重要问题。

渗碳或碳氮共渗处理是一种将碳和氮等元素渗入铁基材料表面以增强其表面性能的工艺。

本文将一步一步回答这个问题。

第一步:测定渗碳或碳氮共渗层深度的方法有很多方法可以用来测定渗碳或碳氮共渗层的深度。

以下是一些常见的方法:1. 金相显微镜(Metallographic microscopy):这是一种通过显微镜观察样品切面的方法。

首先,样品需经过磨削、抛光等处理,然后在显微镜下观察样品切面,通过比较渗层与基体的差异来确定渗层深度。

2. X射线衍射(X-ray diffraction):X射线衍射可以通过测量衍射谱来确定渗碳层的厚度。

这种方法基于不同晶面的衍射强度与晶面间距之间的关系,利用衍射线的宽度,可以计算出渗碳层的深度。

3. 扫描电子显微镜(Scanning Electron Microscope,SEM):SEM可以通过观察样品表面的形貌来分析渗碳或碳氮共渗层。

由于SEM具有高分辨率的特点,可以清晰地观察到渗碳层与基体之间的界面,从而推测出渗碳层的深度。

4. 电子探针微区分析(Electron Probe Micro Analyzer,EPMA):EPMA 是一种通过扫描电子显微镜结合能谱仪来进行元素分析的方法。

通过在样品上进行能量分散分析,可以确定不同元素的分布情况,进而确定渗碳层的深度。

这些方法各有优缺点,并在实际应用中常常结合使用,以提高测量结果的准确性和可靠性。

第二步:验证渗碳或碳氮共渗层深度的方法验证渗碳或碳氮共渗层深度的方法主要采用金属lography、X射线衍射和物理性能测试等方法。

1. 金属lography方法:可以通过显微镜对渗碳或碳氮共渗样品的切面进行观察,利用金相显微镜观察渗碳或碳氮共渗层的形态、连续性和厚度,并与预定渗层深度进行比较,以验证渗碳或碳氮共渗层的深度。

渗碳渗氮、碳氮共渗和氮碳共渗,傻傻分不清楚?来看看他们的区别渗碳、渗氮、碳氮共渗和氮碳共渗,都是⾦属材料的表⾯处理⼯艺。

为了实现不同零件的⼯作条件和功能要求,需要对其表⾯进⾏不同的处理。

1. 渗碳渗碳是指使碳原⼦渗⼊到钢表⾯层的过程。

是使低碳钢的⼯件具有⾼碳钢的表⾯层,再经过淬⽕和低温回⽕,使⼯件的表⾯层具有⾼硬度和耐磨性,⽽⼯件的中⼼部分仍然保持着低碳钢的韧性和塑性。

具体⽅法是将⼯件置⼊具有活性渗碳介质中,加热到900--950摄⽒度的单相奥⽒体区,保温⾜够时间后,使渗碳介质中分解出的活性碳原⼦渗⼊钢件表层,从⽽获得表层⾼碳、⼼部仍保持原有成分。

它可以使渗过碳的⼯件表⾯获得很⾼的硬度,提⾼其耐磨程度。

典型渗碳⼯艺流程 渗碳⼯件的材料⼀般为低碳钢或低碳合⾦钢(含碳量⼩于0.25%)。

渗碳后﹐钢件表⾯的化学成分可接近⾼碳钢。

⼯件渗碳后还要经过淬⽕,以得到⾼的表⾯硬度、⾼的耐磨性和疲劳强度,并保持⼼部有低碳钢淬⽕后的强韧性,使⼯件能承受冲击载荷。

渗碳⼯艺⼴泛⽤于飞机﹑汽车和拖拉机等的机械零件﹐如齿轮﹑轴﹑凸轮轴等。

⼯件渗碳淬⽕后的表层显微组织主要为⾼硬度的马⽒体加上残余奥⽒体和少量碳化物,⼼部组织为韧性好的低碳马⽒体或含有⾮马⽒体的组织,但应避免出现铁素体。

齿轮渗碳表⾯组织(马⽒体+碳化物)渗碳后⼼部组织低碳马⽒体⼀般渗碳层深度范围为0.8~1.2毫⽶,深度渗碳时可达2毫⽶或更深。

表⾯硬度可达HRC58~63,⼼部硬度为HRC30~42。

渗碳淬⽕后﹐⼯件表⾯产⽣压缩内应⼒﹐对提⾼⼯件的疲劳强度有利。

齿轮渗碳层深度按含碳介质的不同,渗碳可分为固体渗碳、液体渗碳、⽓体渗碳和碳氮共渗等。

2. 渗氮是在⼀定温度下⼀定介质中使氮原⼦渗⼊⼯件表层的化学热处理⼯艺。

常见有液体渗氮、⽓体渗氮、离⼦渗氮。

渗⼊钢中的氮⼀⽅⾯由表及⾥与铁形成不同含氮量的氮化铁,⼀⽅⾯与钢中的合⾦元素结合形成各种合⾦氮化物,特别是氮化铝、氮化铬。

很全面,渗碳+渗氮+碳氮共渗表面处理工艺渗碳与渗氮一般是指钢的表面化学热处理渗碳必须用低碳钢或低碳合金钢。

可分为固体、液体、气体渗碳三种。

应用较广泛的气体渗碳,加热温度900-950摄氏度。

渗碳深度主要取决于保温时间,一般按每小时0.2-0.25毫米估算。

表面含碳量可达0.85%-1.05%。

渗碳后必须热处理,常用淬火后低温回火。

得到表面高硬度心部高韧性的耐磨抗冲击零件。

渗氮应用最广泛的气体渗氮,加热温度500-600摄氏度。

氮原子与钢的表面中的铝、铬、钼形成氮化物,一般深度为0.1-0.6毫米,氮化层不用淬火即可得到很高的硬度,这种性能可维持到600-650摄氏度。

工件变形小,可防止水、蒸气、碱性溶液的腐蚀。

但生产周期长,成本高,氮化层薄而脆,不宜承受集中的重载荷。

主要用来处理重要和复杂的精密零件。

涂层、镀膜、是物理的方法。

“渗”是化学变化,本质不同。

钢的渗碳——就是将低碳钢在富碳的介质中加热到高温(一般为900-950C),使活性碳原子渗入钢的表面,以获得高碳的渗层组织。

随后经淬火和低温回火,使表面具有高的硬度、耐磨性及疲劳抗力,而心部仍保持足够的强度和韧性。

渗碳钢的化学成分特点(1)渗碳钢的含碳量一般都在0.15%-0.25%范围内,对于重载的渗碳体,可以提高到0.25%-0.30%,以使心部在淬火及低温回火后仍具有足够的塑性和韧性。

但含碳量不能太低,,否则就不能保证一定的强度。

(2)合金元素在渗碳钢中的作用是提高淬透性,细化晶粒,强化固溶体,影响渗层中的含碳量、渗层厚度及组织。

在渗碳钢中通常加入的合金元素有锰、铬、镍、钼、钨、钒、硼等。

常用渗碳钢可以分碳素渗碳钢和合金渗碳钢两大类(1)碳素渗碳钢中,用得最多的是15和20钢,它们经渗碳和热处理后表面硬度可达56-62HRC。

但由于淬透性较低,只适用于心部强度要求不高、受力小、承受磨损的小型零件,如轴套、链条等。

(2)低合金渗碳钢如20Cr、20Cr2MnVB、20Mn2TiB等,其渗透性和心部强度均较碳素渗碳钢高,可用于制造一般机械中的较为重要的渗碳件,如汽车、拖拉机中的齿轮、活塞销等。

渗碳渗氮、氮碳共渗标准通俗地说,不锈钢就是不容易生锈的钢,实际上一部分不锈钢,既有不锈性,又有耐酸性(耐蚀性)。

不锈钢的不锈性和耐蚀性是由于其表面上富铬氧化膜(钝化膜)的形成。

这种不锈性和耐蚀性是相对的。

试验表明,钢在大气、水等弱介质中和硝酸等氧化性介质中,其耐蚀性随钢中铬含水量的增加而提高,当铬含量达到一定的百分比时,钢的耐蚀性发生突变,即从易生锈到不易生锈,从不耐蚀到耐腐蚀。

不锈钢的分类方法很多。

按室温下的组织结构分类,有马氏体型、奥氏体型、铁素体和双相不锈钢;按主要化学成分分类,基本上可分为铬不锈钢和铬镍不锈钢两大系统;按用途分则有耐硝酸不锈钢、耐硫酸不锈钢、耐海水不锈钢等等,按耐蚀类型分可分为耐点蚀不锈钢、耐应力腐蚀不锈钢、耐晶间腐蚀不锈钢等;按功能特点分类又可分为无磁不锈钢、易切削不锈钢、低温不锈钢、高强度不锈钢等等。

由于不锈钢材具有优异的耐蚀性、成型性、相容性以及在很宽温度范围内的强韧性等系列特点,所以在重工业、轻工业、生活用品行业以及建筑装饰等行业中获取得广泛的应用。

奥氏体不锈钢在常温下具有奥氏体组织的不锈钢。

钢中含Cr约18%、Ni 8%~10%、C约0.1%时,具有稳定的奥氏体组织。

奥氏体铬镍不锈钢包括著名的18Cr-8Ni钢和在此基础上增加Cr、Ni含量并加入Mo、Cu、Si、Nb、Ti等元素发展起来的高Cr-Ni 系列钢。

奥氏体不锈钢无磁性而且具有高韧性和塑性,但强度较低,不可能通过相变使之强化,仅能通过冷加工进行强化。

如加入S,Ca,Se,Te等元素,则具有良好的易切削性。

此类钢除耐氧化性酸介质腐蚀外,如果含有Mo、Cu等元素还能耐硫酸、磷酸以及甲酸、醋酸、尿素等的腐蚀。

此类钢中的含碳量若低于0.03%或含Ti、Ni,就可显著提高其耐晶间腐蚀性能。

高硅的奥氏体不锈钢浓硝酸肯有良好的耐蚀性。

由于奥氏体不锈钢具有全面的和良好的综合性能,在各行各业中获得了广泛的应用。

铁素体不锈钢在使用状态下以铁素体组织为主的不锈钢。

渗碳与渗氮一般是指钢的表而化学热处理渗碳必须用低碳钢或低碳合金钢。

可分为固体、液体、气体渗碳三种。

应用较广泛的气体渗碳,加热温度900-950°Co渗碳深度主要取决于保温时间,一般按每小时0. 2-0. 25mm估算。

表面含碳量可达百分之0.85-1.05o渗碳后必须热处理,常用淬火后低温回火。

得到表面高硬度心部高韧性的耐磨抗冲击零件。

渗氮应用最广泛的气体渗氮,加热温度500-600°Co氮原子与钢的表面中的铝、铭、钳形成氮化物,一般深度为0. 1-0.6nini, 氮化层不用淬火即可得到很高的硬度,这种性能可维持到600-650°Co工件变形小,可防止水、蒸气、碱性溶液的腐蚀。

但生产周期长,成本高,氮化层薄而脆,不宜承受集中的重载荷。

主要用来处理重要和复朵的精密零件。

涂层、镀膜是物理的方法。

“渗”是化学变化,本质不同。

钢的渗碳-一就是将低碳钢在富碳的介质中加热到高温(一般为900-950°C),使活性碳原子渗入钢的表面,以获得高碳的渗层组织。

随后经淬火和低温回火,使表面具有高的硬度、耐磨性及疲劳抗力,而心部仍保持足够的强度和韧性。

渗碳钢的化学成分特点1)渗碳钢的含碳量一般都在0. 15—0.25%范围内,对于重载的渗碳体,可以提高到0.25-0.30%,以使心部在淬火及低温回火后仍具有足够的塑性和韧性。

但含碳量不能太低,否则就不能保证一定的强度。

2)合金元素在渗碳钢中的作用是提高淬透性,细化晶粒,强化固溶体,影响渗层中的含碳量、渗层厚度及组织。

在渗碳钢中通常加入的合金元素有镭、铭、操、钳、钩、帆、硼等。

常用渗碳钢可以分碳素渗碳钢和合金渗碳钢两大类1)碳素渗碳钢中,用得最多的是15和20钢,它们经渗碳和热处理后表而硬度可达56—62HRCo但由于淬透性较低,只适用于心部强度要求不高、受力小、承受磨损的小型零件,如轴套、链条等。

2)低合金渗碳钢如20Cr、20Cr2MnVB、20Mn2TiB等,其渗透性和心部强度均较碳素渗碳钢高,可用于制造一般机械中的较为重要的渗碳件,如汽车、拖拉机中的齿轮、活塞销等。

渗碳渗氮、氮碳共渗标准通俗地说,不锈钢就是不容易生锈的钢,实际上一部分不锈钢,既有不锈性,又有耐酸性(耐蚀性)。

不锈钢的不锈性和耐蚀性是由于其表面上富铬氧化膜(钝化膜)的形成。

这种不锈性和耐蚀性是相对的。

试验表明,钢在大气、水等弱介质中和硝酸等氧化性介质中,其耐蚀性随钢中铬含水量的增加而提高,当铬含量达到一定的百分比时,钢的耐蚀性发生突变,即从易生锈到不易生锈,从不耐蚀到耐腐蚀。

不锈钢的分类方法很多。

按室温下的组织结构分类,有马氏体型、奥氏体型、铁素体和双相不锈钢;按主要化学成分分类,基本上可分为铬不锈钢和铬镍不锈钢两大系统;按用途分则有耐硝酸不锈钢、耐硫酸不锈钢、耐海水不锈钢等等,按耐蚀类型分可分为耐点蚀不锈钢、耐应力腐蚀不锈钢、耐晶间腐蚀不锈钢等;按功能特点分类又可分为无磁不锈钢、易切削不锈钢、低温不锈钢、高强度不锈钢等等。

由于不锈钢材具有优异的耐蚀性、成型性、相容性以及在很宽温度范围内的强韧性等系列特点,所以在重工业、轻工业、生活用品行业以及建筑装饰等行业中获取得广泛的应用。

奥氏体不锈钢在常温下具有奥氏体组织的不锈钢。

钢中含Cr约18%、Ni 8%~10%、C约0.1%时,具有稳定的奥氏体组织。

奥氏体铬镍不锈钢包括著名的18Cr-8Ni钢和在此基础上增加Cr、Ni含量并加入Mo、Cu、Si、Nb、Ti等元素发展起来的高Cr-Ni 系列钢。

奥氏体不锈钢无磁性而且具有高韧性和塑性,但强度较低,不可能通过相变使之强化,仅能通过冷加工进行强化。

如加入S,Ca,Se,Te等元素,则具有良好的易切削性。

此类钢除耐氧化性酸介质腐蚀外,如果含有Mo、Cu等元素还能耐硫酸、磷酸以及甲酸、醋酸、尿素等的腐蚀。

此类钢中的含碳量若低于0.03%或含Ti、Ni,就可显著提高其耐晶间腐蚀性能。

高硅的奥氏体不锈钢浓硝酸肯有良好的耐蚀性。

由于奥氏体不锈钢具有全面的和良好的综合性能,在各行各业中获得了广泛的应用。

铁素体不锈钢在使用状态下以铁素体组织为主的不锈钢。

渗碳:是对金属表面处理的一种,采用渗碳的多为低碳钢或低合金钢,具体方法是将工件置入具有活性渗碳介质中,加热到900--950摄氏度的单相奥氏体区,保温足够时间后,使渗碳介质中分解出的活性碳原子渗入钢件表层,从而获得表层高碳,心部仍保持原有成分. 相似的还有低温渗氮处理。

这是金属材料常见的一种热处理工艺,它可以使渗过碳的工件表面获得很高的硬度,提高其耐磨程度。

渗碳是指使碳原子渗入到钢表面层的过程。

也是使低碳钢的工件具有高碳钢的表面层,再经过淬火和低温回火,使工件的表面层具有高硬度和耐磨性,而工件的中心部分仍然保持着低碳钢的韧性和塑性。

渗碳工件的材料一般为低碳钢或低碳合金钢(含碳量小于0.25%)。

渗碳后﹐钢件表面的化学成分可接近高碳钢。

工件渗碳后还要经过淬火﹐以得到高的表面硬度﹑高的耐磨性和疲劳强度﹐并保持心部有低碳钢淬火后的强韧性﹐使工件能承受冲击载荷。

渗碳工艺广泛用于飞机﹑汽车和拖拉机等的机械零件﹐如齿轮﹑轴﹑凸轮轴等。

渗碳零件的材料一般选用低碳钢或低碳合金钢(含碳量小於0.25%)。

渗碳后必须进行淬火才能充分发挥渗碳的有利作用。

工件渗碳淬火后的表层显微组织主要为高硬度的马氏体加上残余奥氏体和少量碳化物﹐心部组织为韧性好的低碳马氏体或含有非马氏体的组织﹐但应避免出现铁素体。

一般渗碳层深度范围为0.8~1.2毫米﹐深度渗碳时可达2毫米或更深。

表面硬度可达HRC58~63﹐心部硬度为HRC30~42。

渗碳淬火后﹐工件表面产生压缩内应力﹐对提高工件的疲劳强度有利。

因此渗碳被广泛用以提高零件强度﹑冲击韧性和耐磨性﹐借以延长零件的使用寿命。

按含碳介质的不同﹐渗碳可分为固体渗碳﹑液体渗碳﹑气体渗碳和碳氮共渗;渗氮,是在一定温度下一定介质中使氮原子渗入工件表层的化学热处理工艺。

常见有液体渗氮、气体渗氮、离子渗氮。

传统的气体渗氮是把工件放入密封容器中,通以流动的氨气并加热,保温较长时间后,氨气热分解产生活性氮原子,不断吸附到工件表面,并扩散渗入工件表层内,从而改变表层的化学成分和组织,获得优良的表面性能。

渗碳、渗氮、碳氮共渗三者有什么不同?反映在材料题上具体有什么不一样的效果

渗碳:渗碳后的工件经淬火和低温回火,使表面具有高硬度和耐磨性,而心部仍保持良好的塑性和韧性,从而满足工件外硬内韧的使用要求。

渗氮:零件渗氮后表面形成一层氮化物,不需要淬火就可以具有高的硬度、耐磨性、抗疲劳性和一定的腐蚀性,而且变形也很小。

碳氮共渗:又称氰化。

碳氮共渗是将钢件表面同时渗入碳原子和氮原子,形成碳氮共渗层,以提高工件的硬度、耐磨性和疲劳强度的处理方法。

渗碳淬火、渗氮与碳氮共渗外观区别

三种热处理工艺处理的工件外观上差别不大,都有氧化色。

通过外观观察即可判定其热处理工艺的可能性不大。

渗氮是为什么。

渗碳是因为低碳钢含碳量不够。

那渗氮是为什么。

渗氮,是在一定温度下一定介质中使氮原子渗入工件表层的化学热处理工艺。

常见有液体渗氮、气体渗氮、离子渗氮。

传统的气体渗氮是把工件放入密封容器中,通以流动的氨气并加热,保温较长时间后,氨气热分解产生活性氮原子,不断吸附到工件表面,并扩散渗入工件表层内,从而改变表层的化学成分和组织,获得优良的表面性能。

渗入钢中的氮一方面由表及里与铁形成不同含氮量的氮化铁,一方面与钢中的合金元素结合形成各种合金氮化物,特别是氮化铝、氮化铬。

这

些氮化物具有很高的硬度、热稳定性和很高的弥散度,因而可使渗氮后的钢件得到高的表面硬度、耐磨性、疲劳强度、抗咬合性、抗大气和过热蒸汽腐蚀能力、抗回火软化能力,并降低缺口敏感性。

另外渗碳的最终目的是使渗过碳的工件表面获得很高的硬度,提高其耐磨程度。

金相图谱内容说明图谱文字说明第一部分金相图谱一.铁碳合金平衡组织图1 名称铁素体( 工业纯铁退火)组织铁素体说明等轴多边形晶粒为铁素体,黑色线条为晶界图2 名称奥氏体(T8钢950℃加热)组织奥氏体说明白色多边形晶粒为奥氏体,黑色线条为晶界。

高温下部分晶粒已合并长大,形成了混合晶粒图3 名称渗碳体(从珠光体中电化学分离出来的滲碳体片)组织渗碳体片说明从珠光体中分离出来的渗碳体片,其形状是不规则的,一侧鸡冠似的形状,某些部位有孔图4 名称亚共析钢组织( 20钢退火)组织铁素体+珠光体说明白色块状为铁素体,因放大倍数低,层状结构未能显示出来,珠光体呈黑色块图5 名称亚共析钢组织( 45钢退火)组织铁素体+珠光体说明白色块状为铁素体,黑色块状为珠光体图6 名称亚共析钢组织( 60钢退火)组织铁素体+珠光体说明白色网状分布的为铁素体,珠光体呈黑色块状图7 名称共析钢组织(T8钢退火)组织层状珠光体说明层状珠光体是铁素体和滲碳体的层状组织,因放大倍数较低,且分辨率小于滲碳体层片厚度,故只能看到白色基体的铁素体和黑色线条的滲碳体图8 名称共析钢电镜组织(T8钢退火)组织层状珠光体说明深灰色基体为铁素体,白色条状为滲碳体图9 名称过共析钢组织(T12钢完全退火)组织层状珠光体+二次滲碳体说明基体为层状珠光体,晶界上的白色网络为二次滲碳体图10 名称亚共晶白口铸铁铸态组织组织珠光体+变态莱氏体+二次滲碳体说明变态莱氏体呈黑白相间的基体,大黑块为珠光体,大黑块珠光体外围的白色滲碳体为二次滲碳体图11 名称共晶白口铸铁铸态组织组织变态莱氏体说明变态莱氏体中白色基体为滲碳体(共晶滲碳体和二次滲碳体),黑色圆状及条状为珠光体图12 名称过共晶口铸铁铸态组织组织一次滲碳体+变态莱氏体说明基体为黑白相间分布的变态莱氏体,白色条状为一次滲碳体二.钢经热处理后组织图13 名称索氏体(T8钢正火)组织索氏体说明索氏体是细珠光体,其层状结构只有在高倍金相显微镜下才可分辩图14 名称索氏体电镜形貌(T8钢正火)组织索氏体说明浅灰色基体为铁素体,白色条状为滲碳体图15 名称托氏体(45钢860℃油淬,试样心部)组织托氏体+马氏体说明托氏体是极细珠光体,在光学金相显微镜下呈黑色团絮状。

渗碳:是对金属表面处理的一种,采用渗碳的多为低碳钢或低合金钢,具体方法是将工件置入具有活性渗碳介质中,加热到900--950摄氏度的单相奥氏体区,保温足够时间后,使渗碳介质中分解出的活性碳原子渗入钢件表层,从而获得表层高碳,心部仍保持原有成分. 相似的还有低温渗氮处理。

这是金属材料常见的一种热处理工艺,它可以使渗过碳的工件表面获得很高的硬度,提高其耐磨程度。

渗碳是指使碳原子渗入到钢表面层的过程。

也是使低碳钢的工件具有高碳钢的表面层,再经过淬火和低温回火,使工件的表面层具有高硬度和耐磨性,而工件的中心部分仍然保持着低碳钢的韧性和塑性。

渗碳工件的材料一般为低碳钢或低碳合金钢(含碳量小于0.25%)。

渗碳后﹐钢件表面的化学成分可接近高碳钢。

工件渗碳后还要经过淬火﹐以得到高的表面硬度﹑高的耐磨性和疲劳强度﹐并保持心部有低碳钢淬火后的强韧性﹐使工件能承受冲击载荷。

渗碳工艺广泛用于飞机﹑汽车和拖拉机等的机械零件﹐如齿轮﹑轴﹑凸轮轴等。

渗碳零件的材料一般选用低碳钢或低碳合金钢(含碳量小於0.25%)。

渗碳后必须进行淬火才能充分发挥渗碳的有利作用。

工件渗碳淬火后的表层显微组织主要为高硬度的马氏体加上残余奥氏体和少量碳化物﹐心部组织为韧性好的低碳马氏体或含有非马氏体的组织﹐但应避免出现铁素体。

一般渗碳层深度范围为0.8~1.2毫米﹐深度渗碳时可达2毫米或更深。

表面硬度可达HRC58~63﹐心部硬度为HRC30~42。

渗碳淬火后﹐工件表面产生压缩内应力﹐对提高工件的疲劳强度有利。

因此渗碳被广泛用以提高零件强度﹑冲击韧性和耐磨性﹐借以延长零件的使用寿命。

按含碳介质的不同﹐渗碳可分为固体渗碳﹑液体渗碳﹑气体渗碳和碳氮共渗;渗氮,是在一定温度下一定介质中使氮原子渗入工件表层的化学热处理工艺。

常见有液体渗氮、气体渗氮、离子渗氮。

传统的气体渗氮是把工件放入密封容器中,通以流动的氨气并加热,保温较长时间后,氨气热分解产生活性氮原子,不断吸附到工件表面,并扩散渗入工件表层内,从而改变表层的化学成分和组织,获得优良的表面性能。

渗碳:是对金属表面处理的一种,采用渗碳的多为低碳钢或低合金钢,具体方法是将工件置入具有活性渗碳介质中,加热到900--950摄氏度的单相奥氏体区,保温足够时间后,使渗碳介质中分解出的活性碳原子渗入钢件表层,从而获得表层高碳,心部仍保持原有成分. 相似的还有低温渗氮处理。

这是金属材料常见的一种热处理工艺,它可以使渗过碳的工件表面获得很高的硬度,提高其耐磨程度。

渗碳是指使碳原子渗入到钢表面层的过程。

也是使低碳钢的工件具有高碳钢的表面层,再经过淬火和低温回火,使工件的表面层具有高硬度和耐磨性,而工件的中心部分仍然保持着低碳钢的韧性和塑性。

渗碳工件的材料一般为低碳钢或低碳合金钢(含碳量小于0.25%)。

渗碳后﹐钢件表面的化学成分可接近高碳钢。

工件渗碳后还要经过淬火﹐以得到高的表面硬度﹑高的耐磨性和疲劳强度﹐并保持心部有低碳钢淬火后的强韧性﹐使工件能承受冲击载荷。

渗碳工艺广泛用于飞机﹑汽车和拖拉机等的机械零件﹐如齿轮﹑轴﹑凸轮轴等。

渗碳零件的材料一般选用低碳钢或低碳合金钢(含碳量小於0.25%)。

渗碳后必须进行淬火才能充分发挥渗碳的有利作用。

工件渗碳淬火后的表层显微组织主要为高硬度的马氏体加上残余奥氏体和少量碳化物﹐心部组织为韧性好的低碳马氏体或含有非马氏体的组织﹐但应避免出现铁素体。

一般渗碳层深度范围为0.8~1.2毫米﹐深度渗碳时可达2毫米或更深。

表面硬度可达HRC58~63﹐心部硬度为HRC30~42。

渗碳淬火后﹐工件表面产生压缩内应力﹐对提高工件的疲劳强度有利。

因此渗碳被广泛用以提高零件强度﹑冲击韧性和耐磨性﹐借以延长零件的使用寿命。

按含碳介质的不同﹐渗碳可分为固体渗碳﹑液体渗碳﹑气体渗碳和碳氮共渗;渗氮,是在一定温度下一定介质中使氮原子渗入工件表层的化学热处理工艺。

常见有液体渗氮、气体渗氮、离子渗氮。

传统的气体渗氮是把工件放入密封容器中,通以流动的氨气并加热,保温较长时间后,氨气热分解产生活性氮原子,不断吸附到工件表面,并扩散渗入工件表层内,从而改变表层的化学成分和组织,获得优良的表面性能。