旋翼的空气动力学特点

- 格式:pdf

- 大小:218.19 KB

- 文档页数:6

现代直升机旋翼空气动力学•目录:•第1章绪论1.1空气动力学的内容1.1.1定义1.1.2研究问题的类型1.2空气动力学的研究工具1.2.1解析工具1.2.2计算工具1.2.3实验工具1.3直升机概况1.3.1发展简述1.3.2直升机分类1.4直升机空气动力学发展概况1.4.1经典空气动力学理论1.4.2基于CFD技术的旋翼流场模拟1.4.3旋翼计算声学简介1.4.4旋翼/机身等多部件的气动干扰简介1.5旋翼基本参数介绍参考文献第2章旋翼动量理论2.1引言2.2垂直飞行时的动量理论2.2.1垂直上升状态2.2.2悬停状态2.2.3垂直下降状态2.2.4诱导速度普遍规律2.3前飞时的动量理论2.3.1平飞状态2.3.2爬升和下滑状态2.3.3诱导速度普遍规律参考文献第3章旋翼叶素理论3.1引言3.2桨叶翼型3.2.1桨叶翼型几何参数3.2.2桨叶翼型空气动力学特性3.2.3桨叶翼型设计3.3垂直飞行时的叶素理论3.3.1旋翼拉力和功率的微分形式3.3.2旋翼拉力和功率的积分形式3.3.3旋翼拉力的近似解析式3.3.4旋翼功率的近似解析式3.3.5完善系数3.4基于叶素-环量理论的拉力系数3.5基于叶素-动量组合理论的拉力系数3.6前飞时的叶素理论3.6.1旋翼拉力和功率的积分形式3.6.2旋翼拉力和功率的近似解析式3.6.3旋翼功率的一般表达式参考文献第4章旋翼涡流理论4.1引言4.2基本概念4.2.1Kelvin定理4.2.2Helmholtz定律4.2.3Biot-Savart定律4.2.4涡与环量4.3垂直飞行时的涡流理论4.3.1儒氏旋翼涡系模型4.3.2儒氏旋翼诱导速度4.3.3非儒氏旋翼涡系模型4.3.4非儒氏旋翼诱导速度4.4前飞时的涡流理论4.4.1旋翼涡系模型4.4.2旋翼诱导速度4.4.3桨叶附着涡环量的求解参考文献第5章旋翼自由尾流分析技术5.1引言5.2涡动力学基础5.3自由涡系模型5.3.1旋翼桨叶涡系模型5.3.2旋翼尾迹模型5.3.3旋翼桨尖涡模型5.3.4涡核扩散模型5.4桨叶附着涡环量求解5.5远尾迹涡丝控制方程5.6远尾迹涡丝控制方程的求解5.6.1远尾迹周期边界条件5.6.2PIPC松弛迭代法求解过程5.7自由尾迹/面元法的耦合模型算例5.7.1求解方法5.7.2涡/面干扰5.7.3算例分析参考文献第6章旋翼CFD理论基础知识6.1引言6.2适合旋翼的流体力学控制方程组6.2.1连续性方程6.2.2动量方程6.2.3能量方程6.2.4控制方程的选择形式6.3控制方程的离散化6.3.1有限差分法(FDM)6.3.2有限体积法(FVM)6.4网格生成简介6.4.1椭圆网格生成实例6.4.2多区重叠网格(嵌套网格)简介6.5结论参考文献第7章旋翼N-S方程SIMPLE数值模拟方法7.1引言7.2SIMPLE算法7.2.1交错网格技术7.2.2SIMPLE算法基本假设7.2.3SIMPLE算法基本步骤7.2.4SIMPLE算法的简单算例7.3SIMPLER算法简介7.4代数方程组的求解7.5前飞旋翼湍流场的数值模拟算例7.5.1流场控制方程7.5.2动量源项7.5.3算例方案描述7.5.4前飞流场分析7.5.5前飞性能预测7.6垂直下降旋翼湍流场的数值模拟算例7.6.1桨盘压差源项计算7.6.2垂直下降算例方案描述7.6.3模型旋翼悬停算例验证7.6.4垂直下降算例流场分析7.6.5垂直下降性能预测7.7斜下降旋翼湍流场的数值模拟算例7.7.1计算模型及方法7.7.2旋翼升阻气动特性7.7.3单片桨叶压力场随周期的变化7.7.4孤立旋翼流场分析7.7.5旋翼/机身组合流场分析参考文献第8章旋翼TVD数值模拟方法8.1引言8.2TVD格式的概念和性质8.2.1TVD的概念8.2.2TVD的性质8.3TVD格式的构造8.3.1一阶TVD格式8.3.2二阶TVD格式8.3.3高阶TVD格式简介8.4对一维和多维方程组的推广8.4.1一维方程组的推广8.4.2多维方程组的推广8.5算例:旋翼流场Euler方程Jameson/TVD数值模拟8.5.1主控方程8.5.2数值方法8.5.3结果分析参考文献第9章旋翼绕流N-S方程数值计算方法9.1引言9.2Jameson格式9.2.1标量人工粘性的中心差分方法9.2.2各向异性的人工粘性9.2.3矩阵人工粘性模型9.3TVD格式9.3.1TVD的概念9.3.2单调格式、保单调格式和TVD性质的充分条件9.3.3显式一阶TVD格式举例9.4一种Jameson/TVD混合格式9.4.1N-S方程和通量修正法9.4.2旋翼流场N-S方程Jameson/TVD数值模拟方法9.5Jameson格式与其他格式9.5.1积分形式下的旋翼流动控制方程9.5.2空间离散格式9.5.3悬停旋翼流动的数值模拟9.5.4前飞旋翼流动的数值模拟参考文献第10章旋翼洗流和旋翼/机身/发动机耦合流场分析10.1引言10.2旋翼洗流分析10.3旋翼/机身干扰流场10.3.1"作用盘"假设10.3.2N-S方程直接模拟10.4旋翼/机身/发动机耦合流场10.5旋翼/机身/柱体耦合流场10.5.1旋翼/机身耦合流场10.5.2机身/柱体耦合流场参考文献第11章旋翼计算声学基础11.1引言11.2Ffowcs Williams-Hawkings方程和Kirchhoff理论11.2.1Ffowcs Williams-Hawkings方程11.2.2Kirchhoff理论11.3两种方法的比较11.4桨涡干扰噪声的模拟11.5计算流体力学方法参考文献习题与思考题附录彩图页。

直升飞机原理旋翼的空气动力特点直升机是一种能够垂直起降并在空中悬停、前后左右移动的飞行器。

其独特的飞行原理主要依赖于旋翼的空气动力特点。

下面将详细介绍直升机的原理以及旋翼的空气动力特点。

直升机通过旋翼的旋转以产生升力,使飞机能够在空中悬停或垂直起降。

旋翼是直升机的核心部件,位于机身的顶部,并通过主轴与发动机相连接。

旋翼主要由主叶片、副叶片和旋转机构等组成。

旋翼的空气动力特点可以通过以下几个方面解释:1.升力产生:旋翼的旋转可以使空气流动并产生升力。

主叶片的弯曲形状和扭矩可以利用空气动力学原理,产生一个向上的升力矢量。

通过调整旋翼的转速、叶片角度和导流片等参数,直升机可以控制升力的大小和方向。

2.推力产生:除了产生升力,旋翼还可以产生一个向前推进的推力。

通过改变旋翼的叶片角度,可以调整旋翼对空气的作用力,并产生一个向前方向的推力,从而让直升机能够在空中前后移动。

3.反作用力:旋转的旋翼会产生一个反作用力,此力与升力和推力成正比。

为了平衡这一反作用力,直升机通常会配备一个尾旋翼来产生一个与旋转方向相反的力矩,从而保持飞行器的平衡和稳定性。

4.旋翼受力:旋翼在飞行过程中会遇到不同的气流条件和空气动力特性。

例如,主叶片的前缘受到气流的较大冲击,产生了主气流,而后缘则受到较小的气流冲击,产生了副气流。

这些气流与叶片的扭转角度和动作有关,会对旋翼的受力和升力产生影响。

总之,直升机的飞行原理主要依赖于旋翼的空气动力特点。

通过利用旋翼产生的升力和推力以及对反作用力的平衡,直升机能够垂直起降、悬停和前后左右移动。

旋翼的叶片形状、扭转角度、转速等参数的调整,对直升机的飞行性能和稳定性也有重要影响。

这种独特的设计使得直升机在特定场合和任务中具有独特的优势和应用价值。

直升机的旋翼原理直升机的旋翼是一种能够产生升力和推力的旋转翼,它由大量的旋翼叶片、桨毂和可调节的襟翼组成。

直升机使用旋翼通过空气动力学原理产生升力和推力,从而让直升机在空中飞行。

旋翼的升力产生原理旋翼的升力产生原理是由机翼产生升力的原理演变而来的。

翼型通过相对空气的运动产生升力。

旋翼同样利用相对空气的运动并且它的翼型通常比固定翼更薄。

旋翼可以在空气中产生向上的势能,同时可以产生横向推力,从而让直升机在空中悬停和移动。

旋翼的旋转方向旋翼的旋转方向是与直升机的实际方向相反的。

这是因为旋转的旋翼在运动过程中造成向下的气流以克服其自身重量和推进飞机前进。

如果旋翼与直升机的实际飞行方向相同,则在前进时将会撞上这个气流而导致飞机失速。

旋翼的切向速度和流量感应切向速度和流量感应是旋翼产生升力的重要元素。

当旋翼旋转时,每个旋翼叶片相对空气的速度将不断变化,因为沿着旋翼的理论平面出现不同的临界面和速度场。

这时,刀锋的前缘会受到更快的风速,而后缘受到更慢的风速。

这种速度的变化产生了一个升力差,从而使旋翼产生升力。

旋翼的倾斜旋翼的倾斜也是重要的原理之一,这是旋翼产生向前推进力的原因。

当旋转的旋翼向前倾斜时,旋翼产生的升力被分为两个分量:垂直于旋翼旋转平面的升力和平行于旋翼旋转平面的升力。

当旋翼向前倾斜时,平行于旋转平面的升力将会导致飞行器沿着旋转平面向前移动,产生推力。

旋翼的机械控制和配平旋翼的机械控制和配平也是直升机原理的重要组成部分之一。

旋翼可使用不同的冰柱、轴承和传动装置进行机械控制和平衡。

这些机械装置可以确保旋翼始终停留在与飞机平面垂直的位置,同时也可以改变旋转速度和倾斜角度以产生所需的升力和推力。

总结旋翼的原理和操作非常复杂,但是理解旋翼基本原理是对直升机的工作原理有一个全面的认识。

通过合理的机械控制和驾驶操作,人们可以使用这个原理使直升机在空中稳定飞行、移动和悬停。

旋翼的工作原理

旋翼是直升机和其他垂直起降飞行器的主要升力产生装置。

旋翼的工作原理基于空气动力学原理。

在旋翼的工作过程中,旋翼受到发动机提供的动力驱动,并以一定的转速旋转。

旋翼叶片的形状和倾斜角度使得空气流经叶片时产生升力。

叶片的横断面通常采用对称形状,以确保在上下旋转时都能产生稳定的升力。

当旋翼转动时,叶片在上升运动过程中形成较高的相对风速,而在下降运动过程中则形成较低的相对风速。

根据伯努利定理,空气在速度增加的区域产生较低的压力,而速度减小的区域产生较高的压力。

由于上升时的相对风速较高,叶片上方的压力较低,而下降时的相对风速较低,叶片下方的压力较高。

这种压力差会导致旋翼绕垂直轴产生转矩,使直升机产生旋转力矩。

除了旋转产生的升力,旋翼的前进飞行还会受到迎角的影响。

迎角是指旋翼叶片与前进方向之间的夹角。

通过调整迎角,可以改变旋翼产生的升力和阻力,进而控制直升机的飞行姿态和速度。

此外,旋翼在工作过程中还会产生一个侧向推力,并使直升机保持平衡。

这是由于旋翼叶片在旋转过程中施加的空气动力学力矩在水平方向上的分量。

通过调整旋翼的转速和迎角,可以控制侧向推力的大小,实现直升机的平稳悬停和横向飞行。

综上所述,旋翼的工作原理基于空气动力学原理,通过旋转产

生升力和转矩,以及调整迎角产生侧向推力,从而实现直升机的升降、平稳悬停和前进飞行。

旋翼的空气动力特点(1)产生向上的升力用来克服直升机的重力。

即使直升机的发动机空中停车时,驾驶员可通过操纵旋翼使其自转,仍可产生一定升力,减缓直升机下降趋势。

(2)产生向前的水平分力克服空气阻力使直升机前进,类似于飞机上推进器的作用(例如螺旋桨或喷气发动机)。

(3)产生其他分力及力矩对直升机;进行控制或机动飞行,类似于飞机上各操纵面的作用。

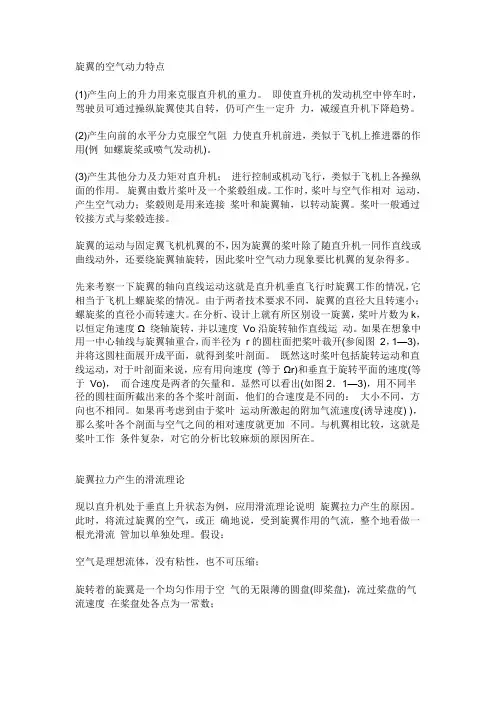

旋翼由数片桨叶及一个桨毂组成。

工作时,桨叶与空气作相对运动,产生空气动力;桨毂则是用来连接桨叶和旋翼轴,以转动旋翼。

桨叶一般通过铰接方式与桨毂连接。

旋翼的运动与固定翼飞机机翼的不,因为旋翼的桨叶除了随直升机一同作直线或曲线动外,还要绕旋翼轴旋转,因此桨叶空气动力现象要比机翼的复杂得多。

先来考察一下旋翼的轴向直线运动这就是直升机垂直飞行时旋翼工作的情况,它相当于飞机上螺旋桨的情况。

由于两者技术要求不同,旋翼的直径大且转速小;螺旋桨的直径小而转速大。

在分析、设计上就有所区别设一旋冀,桨叶片数为k,以恒定角速度Ω 绕轴旋转,并以速度Vo沿旋转轴作直线运动。

如果在想象中用一中心轴线与旋翼轴重合,而半径为r的圆柱面把桨叶裁开(参阅图2,1—3),并将这圆柱面展开成平面,就得到桨叶剖面。

既然这时桨叶包括旋转运动和直线运动,对于叶剖面来说,应有用向速度(等于Ωr)和垂直于旋转平面的速度(等于Vo),而合速度是两者的矢量和。

显然可以看出(如图2.1—3),用不同半径的圆柱面所截出来的各个桨叶剖面,他们的合速度是不同的:大小不同,方向也不相同。

如果再考虑到由于桨叶运动所激起的附加气流速度(诱导速度) ),那么桨叶各个剖面与空气之间的相对速度就更加不同。

与机翼相比较,这就是桨叶工作条件复杂,对它的分析比较麻烦的原因所在。

旋翼拉力产生的滑流理论现以直升机处于垂直上升状态为例,应用滑流理论说明旋翼拉力产生的原因。

此时,将流过旋翼的空气,或正确地说,受到旋翼作用的气流,整个地看做一根光滑流管加以单独处理。

旋翼的空气动力特点(1)产生向上的升力用来克服直升机的重力。

即使直升机的发动机空中停车时,驾驶员可通过操纵旋翼使其自转,仍可产生一定升力,减缓直升机下降趋势。

(2)产生向前的水平分力克服空气阻力使直升机前进,类似于飞机上推进器的作用(例如螺旋桨或喷气发动机)。

(3)产生其他分力及力矩对直升机;进行控制或机动飞行,类似于飞机上各操纵面的作用。

旋翼由数片桨叶及一个桨毂组成。

工作时,桨叶与空气作相对运动,产生空气动力;桨毂则是用来连接桨叶和旋翼轴,以转动旋翼。

桨叶一般通过铰接方式与桨毂连接(如下图所示)。

旋翼的运动与固定翼飞机机翼的不,因为旋翼的桨叶除了随直升机一同作直线或曲线动外,还要绕旋翼轴旋转,因此桨叶空气动力现象要比机翼的复杂得多。

先来考察一下旋翼的轴向直线运动这就是直升机垂直飞行时旋翼工作的情况,它相当于飞机上螺旋桨的情况。

由于两者技术要求不同,旋翼的直径大且转速小;螺旋桨的直径小而转速大。

在分析、设计上就有所区别设一旋冀,桨叶片数为k,以恒定角速度Ω绕轴旋转,并以速度 Vo沿旋转轴作直线运动。

如果在想象中用一中心轴线与旋翼轴重合,而半径为 r的圆柱面把桨叶裁开(参阅图 2,1—3),并将这圆柱面展开成平面,就得到桨叶剖面。

既然这时桨叶包括旋转运动和直线运动,对于叶剖面来说,应有用向速度 (等于Ωr)和垂直于旋转平面的速度(等于 Vo),而合速度是两者的矢量和。

显然可以看出(如图2.1—3),用不同半径的圆柱面所截出来的各个桨叶剖面,他们的合速度是不同的:大小不同,方向也不相同。

如果再考虑到由于桨叶运动所激起的附加气流速度(诱导速度) ),那么桨叶各个剖面与空气之间的相对速度就更加不同。

与机翼相比较,这就是桨叶工作条件复杂,对它的分析比较麻烦的原因所在。

现以直升机处于垂直上升状态为例,应用滑流理论说明旋翼拉力产生的原因。

此时,将流过旋翼的空气,或正确地说,受到旋翼作用的气流,整个地看做一根光滑流管加以单独处理。

直升机的特性楢林寿一与其他飞行器相比,直升机起飞着陆并不需要那么宽阔的场地。

它不仅可以垂直上升下降、在空中悬停,还可以向前后左右飞行。

利用它的这种特性,除可用于人员物资的运输、救难活动、摄影测量以及科学观测外,它还在农林水产事业等广阔的领域内活跃着。

乍一看那种活跃的情景,似乎会觉得它是近乎万能的。

但在实际使用中不得不承认,从物理方面来看其稳定范围要比普通飞机来得窄。

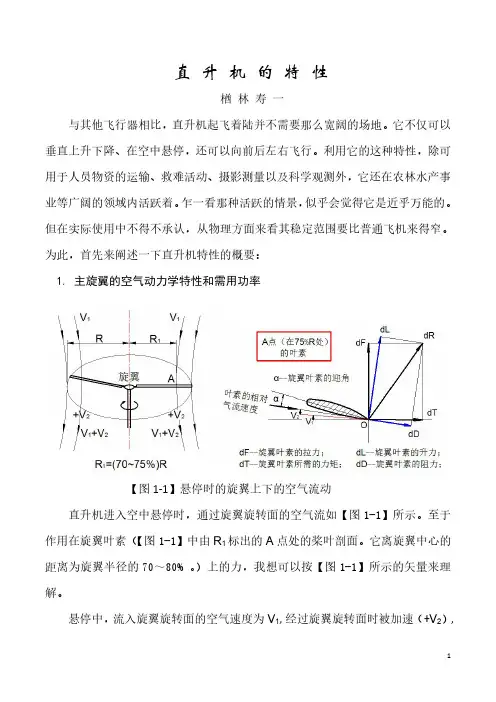

为此,首先来阐述一下直升机特性的概要:1.主旋翼的空气动力学特性和需用功率【图1-1】悬停时的旋翼上下的空气流动直升机进入空中悬停时,通过旋翼旋转面的空气流如【图1-1】所示。

至于作用在旋翼叶素(【图1-1】中由R1标出的A点处的桨叶剖面。

它离旋翼中心的距离为旋翼半径的70~80%。

)上的力,我想可以按【图1-1】所示的矢量来理解。

悬停中,流入旋翼旋转面的空气速度为V1,经过旋翼旋转面时被加速(+V2),通过旋翼旋转面后不久,下洗流(down wash)速度变为V1+V2。

为能继续悬停,首先必须要有与该旋翼旋转所诱导出的下洗速度V1+V2相协调的功率,所需的这种功率称为诱导功率(Induced power)。

另外,把该旋翼旋转所产生的——在这种场合是由下洗而产生的阻力称为诱导阻力。

随着直升机水平飞行速度的增加,这个垂直方向的下洗速度V1+V2会减少,故其诱导功率也会减少。

▲涡环状态如【图1-2】所示,随着旋翼的旋转,在其边缘产生了一种环状的下洗流。

它连成像炸麻花圈那样的形状,称之为涡环。

因此,垂直方向的下洗流变得非常之大,使维持悬停所需的功率也大为增加。

【图1-2】涡环状态【图1-3】自转垂直下降时的空气流▲自转制动状态它并不是由动力装置提供动力而形成的。

它只是一种由空气动力作用而造成的旋翼像风车那样转动着的状态。

该状态如【图1-3】所示。

这是自转(后述)下降场合的问题,其他场合不存在这样一类问题。

▲地面效应【图1-4】【图1-4】地面效应当旋翼旋转产生的垂直下洗流强烈冲击地面时,由于地面的影响,下洗流的速度将比旋翼远离地面时为小。

直升机空气动力学分析及机体设计优化直升机是一种利用旋翼产生升力和推力的航空器。

旋翼的扭转、上升、下降、悬停、前进、转弯等运动均需要受力支持。

因此,直升机的空气动力学研究显得尤为重要。

本文将探讨直升机的空气动力学分析及机体设计优化。

一、旋翼空气动力学原理在飞行状态,旋翼受到对流场和自由气流的影响,旋翼产生升力和推力,并耗散能量。

旋翼的升力和推力主要由两种作用产生:静止气动力和相对运动气动力。

静止气动力是指旋翼相对于空气静止不动时所受到的气动力。

相对运动气动力是指旋翼通过空气运动时所受到的气动力。

旋翼的气动力是由于旋翼运动时改变周围空气流动状态所引起的。

旋翼的空气动力学分析主要包括以下方面:气动力基本理论的研究、旋翼强迫扭转的研究、旋翼的不稳定因素分析及抑制方法的研究等。

二、直升机机体的气动特性直升机是由旋翼和机体组成的。

机体的形状、尺寸等因素对飞行性能有着重要的影响。

机体造型可以分为标准机体和气动优化机体两种。

标准机体具有外形简单、结构紧凑、动力系统优化等特点,但其空气动力学性能较差,容易发生振动、噪声等问题。

因此,在直升机设计中,气动优化机体显得尤为重要。

气动优化机体的主要设计原则是减小气动阻力,改善流场状态,降低飞行中的振动和噪声。

其关键技术包括流场分析、结构优化、气动特性测试等。

三、机体气动优化的方法机体的气动优化主要涉及到机体外形设计、进气系统设计、排气系统设计、机翼设计、尾舵设计等方面。

接下来将探讨几种常用的气动优化方法。

1. 空气动力学分析空气动力学分析是指通过构建数值模型,利用数值模拟方法进行机体流场分析。

分析空气动力学性能主要包括:飞行阻力、飞行稳定性、飞行噪声等。

2. 结构优化设计机体的结构优化设计涉及到外形设计和结构设计两个方面。

外形设计包括机体的流线型设计和深入结构的优化。

结构优化涉及到优化结构设计以减少重量。

3. 进气系统优化机体的进气系统设计能够显著影响其气动性能。

进气系统的优化包括进气口的优化,进气进流场和机体内气流的设计。

直升机旋翼空气动力学理论研究在航空器中,直升机可以说是最奇特的一种。

与固定翼飞机不同,直升机的升力不是由机翼产生的,而是由旋转的主旋翼和尾旋翼产生的。

因此,直升机的空气动力学理论也与固定翼飞机有着巨大的不同之处。

直升机的主旋翼将空气向下加速,产生向上的升力。

根据牛顿第三定律,产生升力的同时,也会产生一个反向的反作用力,即旋翼受到向上的空气动力作用力,因此需要用反扭力(又称副旋翼)来平衡这个反作用力。

而尾旋翼则主要用来平衡机身的旋转运动。

旋翼空气动力学基本原理旋翼空气动力学基本原理可以用劳伦兹原理来说明。

劳伦兹原理指出,当一个物体受到流体中流速为v的流线流动的作用时,其受到的力F正比于物体光滑表面上积累的涡量,即$$F=\\rho v \\Gamma$$其中,$\\rho$为空气密度,$\\Gamma$为涡量。

在直升机的旋翼上,涡量的产生是因为在旋转时,翼面上下前后的气流速度有所差异,因而产生了幅度和方向不同的旋涡。

这些旋涡在旋转的主旋翼上不断输送,部分涡量在旋翼表面积累,负责产生升力或反作用力。

另外,由于旋翼产生的气流是非均匀的,在旋转方向和迎风面的气体流动速度并不相同。

因此,旋翼在旋转时受到空气动力作用的方向也随之改变,这产生了一个称为“周期性变位”的现象。

周期性变位可能会导致旋翼振荡,从而限制了直升机的工作性能。

旋翼的气动特性旋翼的气动特性与旋翼的几何结构有密切关系。

一般而言,对于直升机旋翼来说,角度越大,相应的气动力和反作用力也越大。

但是,在某些情况下,增加旋翼的角度会导致气动不稳定,因此需要进行模型分析和实验研究。

另外,旋翼在不同的速度下也会产生不同的气动特性。

例如,在低速时,旋翼的气动负载会更大,同时也更容易发生气动失速。

而在高速时,旋翼受到的气动负载较小,但是也会受到一些困扰,如升阻比不利和超声速效应等。

旋翼模型与优化由于旋翼空气动力学的复杂性,模拟和优化旋翼设计是一个具有挑战性的任务。

第1篇第一章:直升机概述1.1 直升机的定义与分类直升机是一种垂直起降的航空器,它通过旋翼的旋转产生升力。

根据旋翼的数量,直升机可分为单旋翼直升机和多旋翼直升机。

单旋翼直升机通过尾桨来平衡旋翼的扭矩,而多旋翼直升机则通过多个旋翼来平衡扭矩。

1.2 直升机的发展历程直升机的发展可以追溯到20世纪初,当时的航空先驱们尝试通过旋转的叶片来产生升力。

经过多年的研究和实验,直升机逐渐从理论走向实践,并在第二次世界大战期间开始用于军事领域。

随着技术的进步,直升机在民用领域也得到了广泛的应用。

第二章:直升机气动原理2.1 旋翼的气动特性旋翼是直升机产生升力的主要部件,其气动特性如下:(1)旋翼叶片的形状和数量:旋翼叶片的形状和数量对直升机的气动性能有很大影响。

叶片形状决定了升力和推力的产生,叶片数量则影响了直升机的稳定性和机动性。

(2)旋翼叶片的转速:旋翼叶片的转速越高,产生的升力和推力越大。

但过高的转速会导致叶片振动和噪声增大。

(3)旋翼叶片的攻角:旋翼叶片的攻角是指叶片与气流方向的夹角。

攻角越大,产生的升力越大,但过大的攻角会导致叶片失速。

2.2 旋翼的空气动力学分析旋翼的空气动力学分析主要包括以下几个方面:(1)旋翼叶片的升力系数:升力系数是旋翼叶片产生升力的能力,它与叶片形状、攻角和转速等因素有关。

(2)旋翼叶片的阻力系数:阻力系数是旋翼叶片在飞行过程中受到的空气阻力与升力的比值。

阻力系数越小,直升机的燃油效率越高。

(3)旋翼叶片的扭矩:扭矩是旋翼叶片旋转时产生的力矩,它与升力和转速有关。

第三章:直升机气动设计3.1 旋翼设计旋翼设计是直升机气动设计的关键环节,主要包括以下几个方面:(1)叶片形状:叶片形状决定了旋翼的气动性能,如升力系数、阻力系数和扭矩等。

(2)叶片数量:叶片数量影响了直升机的稳定性和机动性。

(3)叶片材料:叶片材料对旋翼的强度、重量和耐久性有很大影响。

3.2 尾翼设计尾翼设计主要包括尾桨和尾梁,其作用是平衡旋翼的扭矩,提高直升机的稳定性和操纵性。

直升机的飞行原理与空气动力学基础直升机是一种可以垂直起降的飞行器,它通过旋转的主旋翼产生升力,通过尾旋翼产生反扭力,实现悬停、飞行等动作。

直升机的飞行原理和空气动力学基础主要包括旋翼的升力产生、马力的消耗以及稳定性控制等方面。

首先,直升机的飞行原理是基于伯努利定律和牛顿第三定律。

旋翼是直升机实现升力产生的重要装置,其原理与飞机的机翼相似。

旋翼上表面产生了较快的气流速度,下表面产生了较慢的气流速度,由于伯努利定律,产生了下表面的气压高于上表面,因此形成了向上的升力,从而使直升机能够在空中飞行。

其次,直升机的飞行涉及到马力的消耗。

旋翼的旋转需要马力的输入,主要是通过内燃机或者电动机转动旋翼,从而产生升力。

直升机飞行时,需要克服气流的阻力和重力的作用,因此需要马力来提供足够的推力。

在飞行过程中,直升机需要调整主旋翼叶片的迎角和旋翼的转速,以及尾旋翼的工作状态,以获得不同的飞行形态和速度。

此外,直升机的稳定性控制也是直升机飞行的重要方面。

直升机的稳定性主要通过以下几个方面来保证:1.放样。

即调整主旋翼的迎角和旋翼的转速,使得升力与重力平衡,保持飞行高度稳定。

2.塔臂平衡。

传统直升机通过塔臂实现重心的调整,通过调整塔臂长度和位置,使得直升机在飞行过程中保持稳定。

3.尾翼的设计。

尾旋翼产生的反扭力会使直升机旋转,为了抵消这个旋转力矩,需要通过尾翼进行控制。

尾翼可以变化其迎角和转动方向,以产生不同的力矩,从而控制直升机的稳定性。

总的来说,直升机的飞行原理和空气动力学基础主要涉及旋翼的升力产生、马力的消耗以及稳定性控制等方面。

通过合理地调整主旋翼和尾旋翼的工作状态和角度,以及驱动系统的输入,直升机能够实现悬停、飞行和各种飞行动作。

直升机的研究和发展对于航空事业的进步具有重要意义,它不仅广泛应用于军事领域,也被广泛运用于民用领域,如医疗救援、警务巡逻、旅游观光和货运等。

简述多旋翼无人机的飞行原理多旋翼无人机是一种利用多个电动螺旋桨产生升力和控制飞行姿态的飞行器。

其飞行原理主要涉及到气动学、动力学和控制理论等方面。

一、气动学原理1. 空气动力学基础空气是一种流体,当物体在空气中运动时,会受到空气的阻力和升力的作用。

升力是垂直于流体运动方向的力,它是由于物体表面上方的流体速度比下方快而产生的。

根据伯努利定律,速度越快的流体压强越低,因此在物体表面上方形成了一个低压区域,从而产生了升力。

2. 旋翼产生升力原理多旋翼无人机利用电动螺旋桨产生升力。

螺旋桨是一种叶片形状呈扁平椭圆形的转子,在转动时会将周围空气向下推送,从而产生反作用力使得无人机获得向上的升力。

同时,螺旋桨还可以通过改变叶片角度来调节升降速度。

3. 旋翼产生的气流对姿态控制的影响旋翼产生的气流会对无人机的姿态控制产生影响。

例如,当无人机向前飞行时,前方螺旋桨产生的气流会使得无人机头部上仰;而后方螺旋桨产生的气流则会使得无人机头部下俯。

因此,通过调节各个螺旋桨的转速和叶片角度来实现姿态控制。

二、动力学原理1. 动力学基础动力学是研究物体运动状态和运动规律的学科。

在多旋翼无人机中,电动螺旋桨提供了推力,从而使得无人机具有向上飞行的能力。

2. 电动螺旋桨推力计算电动螺旋桨推力与其转速和叶片角度有关。

一般来说,推力与转速成正比,与叶片角度成平方关系。

因此,在设计多旋翼无人机时需要根据所需升降速度和搭载重量等因素来确定电动螺旋桨数量、大小和转速等参数。

三、控制理论原理1. 控制理论基础控制理论是研究如何使系统达到期望状态的学科。

在多旋翼无人机中,通过调节各个螺旋桨的转速和叶片角度来实现姿态控制和飞行控制。

2. 姿态控制姿态控制是指调节无人机的姿态,使其保持稳定飞行。

一般来说,可以通过加速度计、陀螺仪和罗盘等传感器来获取无人机的姿态信息,然后通过PID控制器等算法来调节螺旋桨转速和叶片角度。

3. 飞行控制飞行控制是指调节无人机的飞行状态,包括升降、前进、后退、左右平移等动作。

旋翼的空气动力特点

(1)产生向上的升力用来克服直升机的重力。

即使直升机的发动机空中停车时, 驾驶员可通过操纵旋翼使其自转,仍可产生一定升 力,减缓直升机下降趋势。

(2)产生向前的水平分力克服空气阻 力使直升机前进,类似于飞机上推进器的作用(例 如螺旋桨或喷气发动机)。

(3)产生其他分力及力矩对直升机; 进行控制或机动飞行,类似于飞机上各操纵面的作用。

旋翼由数片桨叶及一个桨毂组成。

工作时,桨叶与空气作相对 运动,产生空气动力;桨毂则是用来连接 桨叶和旋翼轴,以转动旋翼。

桨叶一般通过铰接方式与桨毂连接(如下图所示)。

旋翼的运动与固定翼飞机机翼的不,因为旋翼的桨叶除了随直升机一同作直线或曲线动外,还要绕旋翼轴旋转,因此桨叶空气动力现象要比机翼的复杂得多。

先来考察一下旋翼的轴向直线运动这就是直升机垂直飞行时旋翼工作的情况,它相当于飞机上螺旋桨的情况。

由于两者技术要求不同,旋翼的直径大且转速小;螺旋桨的直径小而转速大。

在分析、设计上就有所区别设一旋冀,桨叶片数为k,以恒定角速度Ω 绕轴旋转,并以速度 Vo沿旋转轴作直线运 动。

如果在想象中用一中心轴线与旋翼轴重合,而半径为 r 的圆柱面把桨叶裁开(参阅图 2,1—3),并将这圆柱面展开成平面,就得到桨叶剖面。

既然这时桨叶包括旋转运动和直线运动,对于叶剖面来说,应有用向速度 (等于Ωr)和垂直于旋转平面的速度(等于 Vo), 而合速度是两者的矢量和。

显然可以看出(如图2.1—3),用不

同半径的圆柱面所截出来的各个桨叶剖面,他们的合速度是不同的: 大小不同,方向也不相同。

如果再考虑到由于桨叶 运动所激起的附加气流速度(诱导速度) ),那么桨叶各个剖面与空气之间的相对速度就更加 不同。

与机翼相比较,这就是桨叶工作 条件复杂,对它的分析比较麻烦的原因所在。

旋翼拉力产生的滑流理论

现以直升机处于垂直上升状态为例,应用滑流理论说明 旋翼拉力产生的原因。

此时,将流过旋翼的空气,或正 确地说,受到旋翼作用的气流,整个地看做一根光滑流 管加以单独处理。

假设:

空气是理想流体,没有粘性,也不可压缩;

旋转着的旋冀是一个均匀作用于空 气的无限薄的圆盘(即桨盘),流过桨盘的气流速度 在桨盘处各点为一常数;

气流流过旋翼没有扭转(即不考虑 旋翼的旋转影响),在正常飞行中,滑流没有周期性的变化。

根据以上假设可以作出描述旋翼在: 垂直上升状态下滑流的物理图像,如下图所示,图中选取三个滑流截面, So、 S1和 S2,在 So面,气流速度就是直升机垂直上升速度 Vo,压强为大气压Po,在 S1的上面, 气流速度增加到V1= Vo+v1,压强为P1上,在S1 的下面,由于流动是连续的,所以速度 仍是 V1,但压强有了突跃Pl下>P1上,P1下一P1上即旋翼向上的拉力。

在S2面,气流速度继续增加至V2=Vo+v2,压强恢复到大气压强Po。

这里的v1是桨盘处的诱导速度。

v2是下游远处的诱导速度,也就是在均匀流场内或静止空气中所引起的速度增量。

对于这种现象,可以利用牛顿第三用动定律来解释拉力产生的原因。

旋翼的锥体

在前面的分析中,我们假定桨叶位:桨毂旋转平面内旋转。

实际上,目前的直升机都具水平铰。

旋翼不旋转时,桨叶受垂直 向下的本身重力的作用(如下图左)。

旋翼旋转 时,每片叶上的作用力除自身重力外, 还有空气动力和惯性离心力。

空气动力拉力向上的分(T)方向与重力相反,它绕水平铰构 成的力矩,使桨叶上挥。

惯性离心力(F离心)相对 水乎铰所形成的力矩,力求使桨叶在桨毂 旋转平面内旋转(如下图右)。

在悬停或垂直飞 行状态中,这

三个力矩综合的结果,使得 桨叶保持在与桨毂旋转平面成某一角度的位置上,翼形成一个倒立的锥体。

桨叶从桨毂 旋转平面扬起的角度叫锥角。

桨叶产生的拉力约为桨 叶本身重量的10一15倍,但桨叶的惯性和离心力更 大(通常约为桨叶拉力的十几倍),所以锥 角实际上并不大,仅有3度一5度。

悬停时功率分配

从能量转换的观点分析,直升机在悬停状态时(如下图) 发动机输出的轴功率,其中约90%用于旋翼,分配给尾桨、 传动装置等消耗的轴功率加起来约占 10%。

旋翼 所得到的90%的功率当中,旋翼型阻功率又用去20%,旋翼用于 转变成气流动能以产生拉力的诱导功率仅占70%。

旋翼拉力产生的涡流理论

根据前面所述的理论,只能宏观地确定不同飞行状态整个旋翼的拉力和需用功率,但 无法得知沿旋翼桨叶径向的空气动力载荷,无法进行旋设计。

为此,必须进一步了解旋翼周围的流场,即旋 冀桨叶作用于周围空气所引起的诱导速度,特别是沿桨叶的诱导速度,从而可计算桨叶各个剖面的受力分布。

在理论空气动力学中,涡流理论就是求解任一物体(不论飞机机翼或旋翼桨叶)作用于周围空气所引起的诱导速 度的方法。

从涡流理论的观点来看,旋翼桨叶对周围空气的作用, 相当于某一涡系在起作用,也就是说,旋翼的每片桨叶可 用一条(或几条)附着涡及很多由桨叶后缘逸出的、以螺旋形在旋翼下游顺流至无限远的尾随涡来代替。

按照旋翼经典涡流理论,对于悬停及垂直上升状态(即轴流状态),旋翼涡系模型就像 一个半无限长的涡拄,由一射线状的圆形 涡盘的附着涡系及多层同心的圆柱涡面(每层涡面 由螺旋涡线所组成)的尾迹涡系两部分所构成(如下图所示)。

直升机旋停、垂直上升状态的涡柱

这套涡系模型完全与推进螺旋桨的情况相同。

至于旋冀在前飞状态的涡系模型,可以合 理地引伸为一个半无限长的斜向涡柱,由一圆形涡盘的附着涡系及多层斜向螺旋涡线的斜向涡面的尾迹涡系两部分所构成(如下图所示)。

直升机前飞状态的涡柱

以上资料由CFSO FlyPig (CFSO 2790) 收集整理,如有问题请与其联系。

有兴趣一起探讨直升机的朋友也可与我联系,共同交流!

联系方式:

MSN(E-Mail): Ricky_Li83@。