振幅、周期和频率5

- 格式:doc

- 大小:186.00 KB

- 文档页数:1

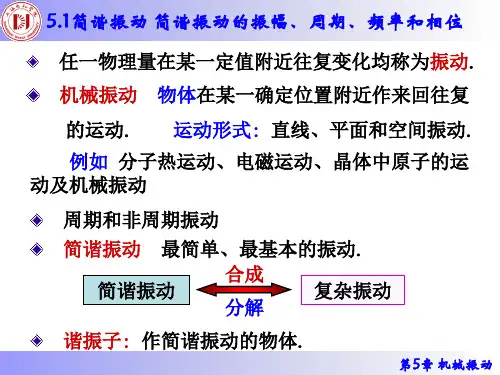

振动知识点总结一、振动的基本概念振动是指物体或系统在围绕某一平衡位置或状态发生往复移动的现象。

振动是一种常见的物理现象,几乎存在于自然界的各个领域,比如机械系统、电气系统、声学系统、光学系统等。

振动的基本特征包括振幅、周期、频率、相位等。

1. 振幅(Amplitude)是指在振动过程中物体偏离平衡位置的最大距离,通常用A表示。

振幅越大,振动的幅度越大。

2. 周期(Period)是指振动完成一个完整的往复运动所需的时间,通常用T表示。

周期与频率有倒数关系,即T=1/f。

3. 频率(Frequency)是指单位时间内振动完成的往复运动次数,通常用f表示。

频率与周期有倒数关系,即f=1/T。

4. 相位(Phase)是指在振动过程中某一时刻相对于参考位置的偏移角度。

相位可以用角度或弧度表示。

振动的种类有很多,基本可以分为自由振动、受迫振动和阻尼振动。

二、自由振动自由振动是指物体在不受外力作用的情况下,由于初位移或初速度引起的振动。

自由振动的特点是振幅大小不受外界影响,周期和频率由系统固有的物理参数决定。

自由振动的系统通常可以用简谐振动模型描述。

1. 简谐振动简谐振动是指物体沿着直线或围绕平衡位置作简谐往复运动的现象。

简谐振动的特点包括振动物体的加速度与位移成正比,加速度与位移的方向相反,振动物体的速度与位移成正弦关系。

简谐振动的运动方程可以用以下公式表示:x(t) = A*cos(ωt+φ)其中,x(t)表示位移与时间的函数关系,A表示振幅,ω表示角频率,φ表示初始相位。

2. 振幅与能量在简谐振动中,振幅和能量之间存在一定的关系。

振动系统的总能量等于势能和动能之和,在振动过程中,势能和动能不断转化,但总能量保持不变。

振动系统的总能量与振幅的平方成正比,即E=1/2*k*A^2,其中E表示总能量,k表示振动系统的刚度,A表示振幅。

3. 振动的衰减在现实中,自由振动的系统往往受到阻尼和摩擦的影响,导致振动幅度逐渐减小。

机械振动、振幅周期和频率一、教学目标1.在物理知识方面的要求:(1)知道什么是机械振动;(2)知道怎样描述机械振动。

2.通过观察演示实验,让学生明确机械振动的共同特点,从而总结出机械振动的定义,进而引出表示机械振动的物理量。

3.在物理方法的教学中,由于这部分内容在教材中只介绍一个轮廓,把定量的讨论放低,只做定性的研究,要用定性的语言来叙述和分析比较复杂的物理现象,因此在教学过程中要注重学生用语言来叙述和分析比较复杂物理过程的培养。

二、重点、难点分析1.重点(1)明确产生机械振动的条件。

(2)对表示机械振动的位移、速度、加速度等物理量特点的理解。

(3)对回复力概念的理解和判断。

(4)对表示机械振动的物理量(振幅、周期、频率)的掌握。

2.难点是机械振动这种复杂运动形式的理解和描述。

三、教具演示机械振动的弹簧振子、单摆、大口瓶与鱼漂等。

四、主要教学过程(一)引入新课演示几种振动:弹簧振子,单摆,在大口水瓶中上下振动的鱼漂。

让学生观察上述运动的共同特点——往复性。

(二)教学过程设计1.机械振动(1)机械振动的定义:物体或物体的一部分在平衡位置附近来回做往复运动叫做机械振动,常常简称振动。

(2)产生机械振动的条件平衡位置:振动停止时物体所在的位置。

回复力:使振动物体回到平衡位置的力。

分析水平的弹簧振子的振动过程,可以请学生说:当振子离开平衡位置时,能够使振子回到平衡位置的力是哪个力?这个力的特点是怎样的?再分析图1弹簧下端的物体的振动。

将物体由平衡位置向下拉下一小段距离后释放,当物体在平衡位置下方时,重物所受合外力向上指向平衡位置;当重物在平衡位置上方时,重物所受合外力向下指向平衡位置。

就是说,重物偏离平衡位置后,总受到一个指向平衡位置的力的作用,在这个力的作用下,重物将回到平衡位置,这个合力就是回复力,在这个实验中回复力是由重力和弹簧的合力来充当的。

回复力是根据力的效果来命名的。

产生机械振动的条件:(1)物体离开平衡位置后,受到回复力的作用;(2)运动中物体所受到的阻力足够小。

产生的振幅和频率都比较

产生的振幅和频率都比较:特点不同、作用不同、性质不同

一、特点不同

1、频率:在相同的条件下,进行了n次试验,在这n次试验中,事件A发生的次数m称为事件A发生的频数。

2、振幅:振动的物理量可能达到的最大值,通常以A表示。

它是表示振动的范围和强度的物理量。

二、作用不同

1、频率:在一定条件下,对所研究的对象进行观察或测验,每实现一次条件组,称为一次试验。

其结果称为事件。

在一次试验中,可能发生也可能不发生的事件称为随机事件。

2、振幅:物体完成一次全振动经过的时间为一个周期T,其单位为秒。

周期是表示质点振动快慢的物理量,周期越长,振动越慢。

振动质点经过一次全振动后其振动状态又恢复到原来的状态。

“恢复到原来状态”指与原来的位置、速度、位移、加速度等大小和方向都相同的状态。

三、性质不同

1、频率:非负性,0小于等于fn(A)小于等于1;规范性,fn(Ω)=1 。

2、振幅:物体振动时离开平衡位置最大位移的绝对值,振幅在数值上等于最大位移的大小。

振幅是标量,单位用米或厘米表示。

振幅描述了物体振动幅度的大小和振动的强弱。

频率和振幅频率和振幅是物理学中两个重要的概念,它们在许多领域中都有着广泛的应用。

频率指的是事件或物体在单位时间内重复发生的次数,而振幅则是指物体在振动过程中的最大偏离位置。

本文将详细介绍频率和振幅的概念、计算方法以及它们在不同领域中的应用。

一、频率的概念和计算方法频率是指事件或物体在单位时间内重复发生的次数,通常用赫兹(Hz)来表示。

频率的计算方法是将事件或物体的重复次数除以所用的时间。

例如,一个物体在1秒内振动了10次,那么它的频率就是10赫兹。

频率的计算方法可以通过实验或观察来得到。

例如,我们可以用秒表来测量一个物体在一定时间内振动的次数,然后将振动次数除以所用的时间,就可以得到频率。

另外,一些仪器和设备也可以直接测量频率,如频率计、示波器等。

二、振幅的概念和计算方法振幅是指物体在振动过程中的最大偏离位置,通常用米(m)来表示。

振幅的计算方法是测量物体在振动过程中的最大偏离位置。

例如,一个弹簧在振动过程中的最大伸长距离为0.1米,那么它的振幅就是0.1米。

振幅的计算方法可以通过实验或观察来得到。

例如,我们可以用尺子或测量仪器来测量物体在振动过程中的最大偏离位置,然后就可以得到振幅。

三、频率和振幅的应用频率和振幅在物理学、工程学、生物学等领域中都有着广泛的应用。

1. 物理学中的应用:频率和振幅是研究波动现象的重要参数。

在声学中,频率决定了声音的音调高低,振幅则决定了声音的音量大小。

在光学中,频率决定了光的颜色,振幅则决定了光的亮度。

2. 工程学中的应用:频率和振幅在工程学中有着广泛的应用。

例如,在电子工程中,频率是指电信号的周期性变化,振幅则是指电信号的幅度大小。

在机械工程中,频率和振幅是研究机械振动和结构动力学的重要参数。

3. 生物学中的应用:频率和振幅在生物学中也有着重要的应用。

例如,在心电图中,频率和振幅可以反映心脏的节律和强度。

在神经科学中,频率和振幅可以反映神经信号的传递和强度。

总结:频率和振幅是物理学中两个重要的概念,它们在许多领域中都有着广泛的应用。

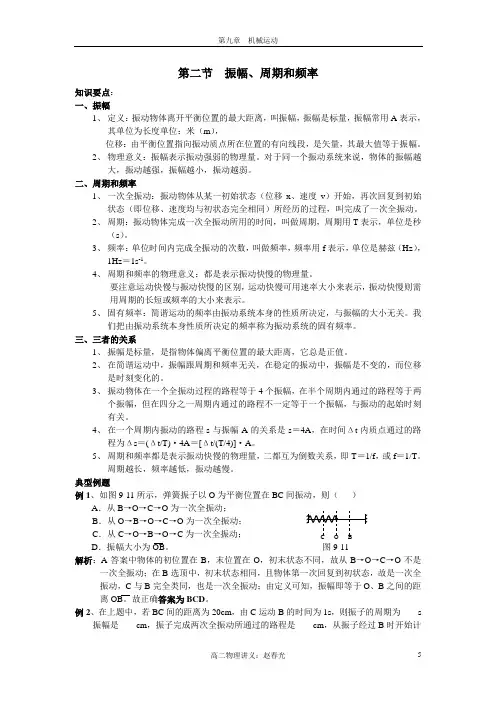

第二节振幅、周期和频率知识要点:一、振幅1、定义:振动物体离开平衡位置的最大距离,叫振幅,振幅是标量,振幅常用A表示,其单位为长度单位:米(m),位移:由平衡位置指向振动质点所在位置的有向线段,是矢量,其最大值等于振幅。

2、物理意义:振幅表示振动强弱的物理量。

对于同一个振动系统来说,物体的振幅越大,振动越强,振幅越小,振动越弱。

二、周期和频率1、一次全振动:振动物体从某一初始状态(位移x、速度v)开始,再次回复到初始状态(即位移、速度均与初状态完全相同)所经历的过程,叫完成了一次全振动。

2、周期:振动物体完成一次全振动所用的时间,叫做周期,周期用T表示,单位是秒(s)。

3、频率:单位时间内完成全振动的次数,叫做频率,频率用f表示,单位是赫兹(Hz),1Hz=1s-1。

4、周期和频率的物理意义:都是表示振动快慢的物理量。

要注意运动快慢与振动快慢的区别,运动快慢可用速率大小来表示,振动快慢则需用周期的长短或频率的大小来表示。

5、固有频率:简谐运动的频率由振动系统本身的性质所决定,与振幅的大小无关。

我们把由振动系统本身性质所决定的频率称为振动系统的固有频率。

三、三者的关系1、振幅是标量,是指物体偏离平衡位置的最大距离,它总是正值。

2、在简谐运动中,振幅跟周期和频率无关,在稳定的振动中,振幅是不变的,而位移是时刻变化的。

3、振动物体在一个全振动过程的路程等于4个振幅,在半个周期内通过的路程等于两个振幅,但在四分之一周期内通过的路程不一定等于一个振幅,与振动的起始时刻有关。

4、在一个周期内振动的路程s与振幅A的关系是s=4A,在时间Δt内质点通过的路程为Δs=(Δt/T)·4A=[Δt/(T/4)]·A。

5、周期和频率都是表示振动快慢的物理量,二都互为倒数关系,即T=1/f,或f=1/T。

周期越长,频率越低,振动越慢。

典型例题例1、如图9-11所示,弹簧振子以O为平衡位置在BC间振动,则()A.从B→O→C→O为一次全振动;B.从O→B→O→C→O为一次全振动;C.从C→O→B→O→C为一次全振动;D.振幅大小为OB。

频率与振幅的关系与计算频率与振幅是物理学中两个非常重要的概念,它们是描述波动现象的关键参数。

在本文中,我将探讨频率与振幅之间的关系,并介绍一些计算它们的方法。

首先,让我们来了解一下频率和振幅的概念。

频率是指单位时间内波动的周期数,通常以赫兹(Hz)为单位表示。

振幅则是波动的最大偏离量,一般用米(m)或其它适当的单位表示。

频率和振幅之间存在着密切的关系。

根据物理学的基本原理,频率越高,振幅往往越大。

这是因为频率是指单位时间内波动的周期数,而振幅是波动的最大偏离量。

当频率增加时,单位时间内波动的周期数增加,因此波动的幅度也相应增加。

举个例子来说明。

假设有两个音波,一个频率较低,一个频率较高。

当它们传播时,我们可以观察到频率较低的音波振幅较小,而频率较高的音波振幅更大。

这是因为频率较高的音波在单位时间内振动的次数更多,因此振幅更大。

那么如何计算频率和振幅呢?计算频率的方法相对较简单,我们可以通过测量波动的周期数并除以所用的时间来得到频率。

例如,如果一个波动在1秒内振动了3次,那么它的频率就是3赫兹。

对于振幅的计算,我们通常将波的最大偏离量与其它参考量进行比较。

例如,我们可以将波的最大偏离量与波长进行比较,从而得到振幅。

波长是指波动传播一个完整周期所需要的距离。

如果波动的最大偏离量为1米,而波长为2米,那么它的振幅就是0.5米。

除了上述方法,还有一些更复杂的计算振幅的方法,例如通过波优化方程或者波动方程来计算。

这些方法涉及更多的数学和物理背景知识,适用于更复杂的波动现象的计算。

需要注意的是,频率和振幅只是物理学中描述波动现象的一种方式。

在实际应用中,我们还需要考虑其他因素,如波速、能量传递等。

因此,在进行频率和振幅的计算时,我们需要综合考虑各种因素,以便得到更准确的结果。

总结起来,频率和振幅是物理学中描述波动现象的重要参数。

它们之间存在着密切的关系,频率越高,振幅往往越大。

我们可以通过简单的计算方法来得到它们的数值,但在实际应用中,我们还需要考虑其他因素。

频率与振幅的关系频率与振幅是物理学中重要的概念,它们之间存在着一定的关系。

本文将从频率和振幅的定义入手,深入探讨二者之间的关联。

频率是指单位时间内振动重复的次数,通常用赫兹(Hz)来表示。

振幅则是指物体在振动过程中离开平衡位置的最大位移量。

频率和振幅是标志着振动状态的两个重要参数,它们能够揭示振动现象的特性。

在振动过程中,频率和振幅之间存在着一定的关系。

根据物理学的原理,频率越高,振动的周期就越短,振动次数也就越多。

这意味着单位时间内,物体振动的次数增加了,而振幅则可能增大或减小,取决于特定的振动系统。

在一些振荡系统中,振幅可能会随着频率的升高而逐渐增大,但在其他系统中,振幅可能会有所减小。

举个例子来说明频率和振幅的关系。

考虑一个简单的弹簧振子,当我们用力拉伸弹簧并释放时,它会以一定的频率和振幅进行振动。

在这种情况下,频率和振幅之间的关系可以通过改变弹簧的劲度系数来观察。

如果我们增加弹簧的劲度系数,即增加了弹性恢复力的大小,频率会增加,而振幅可能会减小。

相反,如果我们减小弹簧的劲度系数,频率会减小,而振幅可能会增大。

这个例子说明了频率和振幅之间的一种可能关系。

除此之外,频率和振幅还受到许多其他因素的影响。

例如,物体的质量、阻尼效应、外部力等都会对振动的频率和振幅产生影响。

因此,要准确地描述频率和振幅之间的关系,需要结合具体的物体和振动系统来进行分析和研究。

在实际应用中,人们常常利用频率和振幅的关系来实现一些目标。

例如,在音乐中,音调的高低可以通过调节频率来控制,而音量的大小可以通过调节振幅来实现。

同样,在工程中,频率和振幅的关系也被广泛应用于涉及振动的领域,如桥梁工程、振动传感技术等。

总结起来,频率和振幅是振动现象的两个重要特征参数,它们之间存在着一定的关系。

频率描述了单位时间内振动的次数,而振幅则表示了振动的最大位移量。

频率越高,振动的周期越短,振动次数也越多;而振幅则会根据特定的振动系统而有所变化。

振幅、周期和频率教学目标:1.知道简谐运动的振幅、周期和频率的含义。

2.理解周期和频率的关系。

3.知道振动物体的固有周期和固有频率,并正确理解与振幅无关。

重点难点:振幅、周期和频率的物理意义;理解振动物体的固有周期和固有频率与振幅无关。

教学方法:实验观察、讲授、讨论,计算机辅助教学。

教具:弹簧振子,音叉,投影仪,计算机,大屏幕,自制CAI课件教学过程1.新课引入上节课讲了简谐运动的现象和受力情况。

我们知道振子在回复力作用下,总以某一位置为中心做往复运动。

现在我们观察弹簧振子的运动。

将振子拉到平衡位置O的右侧,放手后,振子在O点的两侧做往复运动。

振子的运动是否具有周期性?在圆周运动中,物体的运动由于具有周期性,为了研究其运动规律,我们引入了角速度、周期、转速等物理量。

为了描述简谐运动,也需要引入新的物理量,即振幅、周期和频率。

【板书】二振幅、周期和频率(或投影)2.新课讲授实验演示:观察弹簧振子的运动,可知振子总在一定范围内运动。

说明振子离开平衡位置的距离在一定的数值范围内,这就是我们要学的第一个概念——振幅。

【板书】1、振动的振幅(或投影)在弹簧振子的振动中,以平衡位置为原点,物体离开平衡位置的距离有一个最大值。

如图所示(用投影仪投影),振子总在AA’间往复运动,振子离开平衡位置的最大距离为OA或OA’,我们把OA或OA’的大小称为振子的振幅。

【板书】(1)、振幅A:振动物体离开平衡位置的最大距离。

(或投影)我们要注意,振幅是振动物体离开平衡位置的最大距离,而不是最大位移。

这就意味着,振幅是一个数值,指的是最大位移的绝对值。

【板书】振幅是标量,表示振动的强弱。

(或投影)实验演示:轻敲一下音叉,声音不太响,音叉振动的振幅较小,振动较弱。

重敲一下音叉,声音较响,音叉振动的振幅较大,振动较强。

振幅的单位和长度单位一样,在国际单位制中,用米表示。

【板书】(2)、单位:m(或投影)由于简谐运动具有周期性,振子由某一点开始运动,经过一定时间,将回到该点,我们称振子完成了一次全振动。

振幅和频率的区别频率,是单位时间内完成周期性变化的次数,是描述周期运动频繁程度的量,常用符号f或ν表示,单位为秒分之一,符号为s-1。

振幅是指振动的物理量可能达到的最大值,通常以A表示。

它是表示振动的范围和强度的物理量。

1物质在单位时间内完成周期性变化的次数叫做频率,常用f表示。

为了纪念德国物理学家赫兹的贡献,人们把频率的单位命名为赫兹,简称“赫”,符号为HZ。

频率,是时间内完成周期性变化的次数,是描述周期运动频繁程度的量,常用符号f或ν表示,单位为秒分之一,符号为s-1。

交流电的频率是指它单位时间内周期性变化的次数,单位是赫兹(Hz),与周期成倒数关系。

日常生活中的交流电的频率一般为50Hz或60Hz,而无线电技术中涉及的交流电频率一般较大,达到千赫兹(KHz)甚至兆赫兹(MHz)的度量。

单位:物理中频率的基本单位是赫兹(Hz),简称赫,也常用千赫(kHz)或兆赫(MHz)或吉赫(GHz)做单位。

1kHz=1000Hz,1MHz=1000000Hz,1GHz=1000MHz。

2在机械振动中,振幅是物体振动时离开平衡位置最大位移的绝对值,振幅在数值上等于最大位移的大小。

振幅是标量,单位用米或厘米表示。

振幅描述了物体振动幅度的大小和振动的强弱。

在交流电路中,电流振幅或电压振幅是指电流或电压变化的最大值,也叫电压或电流的峰值。

在声振动中,振幅是声压与静止压强之差的最大值。

声波的振幅以分贝为单位。

声波振幅的大小能够决定音强。

简谐振动的振幅是不变的,它是由谐振动的初始条件(初位移和初速度)决定的常数。

谐振动的能量与振幅平方成正比。

因此,振幅的平方可作为谐振动强度的标志。

强迫振动的稳定阶段振幅也是一个常数,阻尼振动的振幅是逐渐减小的。

精品资源

欢迎下载 第二节振幅周期和频率

一、教学目标;

1、知道什么是振幅周期和频率

2、理解周期 和频率之间的关系

3、知道 什么是振动的固有周期和固有频率

二、教学重点难点:

1、 振幅和位移的联系和区别

2、 周期和频率的联系和区别

三、新课教学:

1、 振幅 (A) m

(1) 定 义 :动物体离开平衡位置的最大距离。

(2) 物理意义:描述振动强弱的物理量。

(3) 与位移的区别:(1)位移是矢量,振幅是标量。

(2)振幅是恒定的而位移是变化的。

(3)振幅等于最大位移的绝对值。

2、周期 (T) s

(1)一次全振动:振子作一次完整的振动。

(2)定 义 :振子作一次全振动所用的时间。

(3)物理意义:描述振子振动快慢的物理量。

2、 频率(f )Hz

(1) 振子在单位时间内完成全振动的次数。

(2) 频率和周期是互为倒数关系f =

四、巩固练习:

1、一个弹簧振子,第一次用力把弹簧压缩x 后开始振动,第二次把弹簧压缩2x 后开始振动,则两次振动的周期之比和最大加速度的大小之比分别为()

A 、1:2,1:2

B 、1:1,1:1

C 、1:1,1:2

D 、1:2,1:1

2、下列关于简谐运动周期、频率、振幅的说法中哪些正确()

A 、振幅是矢量,方向从平衡位置指向最大位移处

B 、周期和频率的乘积是一个常数

C 、振幅增加,周期也必然增加,而频率减小

D 、做简谐运动的物体,其频率是固定的,与振幅无关

3、甲乙两物体做简谐运动,甲振动20次时,乙振动了40次,则甲乙振动周期之比是__________,若甲的振幅增大了2倍而乙的振幅不变,则甲乙周期之比又是__________。

4、做简谐运动的弹簧振子的振幅是A ,最大加速度的值为a0,那么在位移x=A 处,振子的加速度值a=__________a0。

5、将一个水平方向的弹簧振子从它的平衡位置向旁边拉开5cm ,然后无初速释放,假如这振子振动的频率为5Hz ,则振子在0.8s 内一共通过多少路程?。