恩格勒系统和哈钦松系统植物分类方法介绍

- 格式:doc

- 大小:13.50 KB

- 文档页数:2

被子植物的分类系统类型及其特点对被子植物进行分类,是在植物亲缘关系的基础上对其进行分类,进而对分类系统进行监理,以阐述被子植物之间的演化关系[1]。

自19世纪50年代以后,许多植物分类工作者根据各自对被子植物系统发育相关理论,对被子植物系统提出了不同的见解,但是由于被子植物起源、演化等方面知识和证据的不足[2],截至目前,被子植物的分类尚无完美的分类系统,当前应用较为普遍的主要有以下几种[3-5]。

1被子植物的主要分类系统类型1.1恩格勒分类系统恩格勒系统是1897年德国植物学家恩格勒(Engler)和柏兰特(Prantl)提出的,其在《植物自然分科志》一书中有所描述,是被子植物分类史上第1个较为完整的自然分类系统。

该系统的提出是在假说的基础上,认为被子植物的原始特征是单性、无花瓣、风媒传粉、木本等,而其进化特征有两性、花瓣、虫媒传粉等,为此,恩格勒认为最原始的被子植物类型为葇荑花序类植物,而较为进化的类型为毛茛、木兰等科。

上述假说是在艾希勒理论的基础上提出的,很多植物学家认为该理论不合理。

因此,经过对恩格勒系统的多次修订,在1964年出版的第12版《植物分科志要》上,认为单子叶植物比双子叶植物要原始的理论是错误的,并进行了修改,仍将双子叶植物分为合瓣花亚纲和古生花被亚纲,基本系统大纲内仍将植物界划为17门,并未作多大改变,其中被子植物独立成被子植物门,共包括2纲,62目,344科。

1.2哈钦松分类系统该系统是1926年英国植物学家哈钦松提出的,其在《有花植物科志》一书中对该系统进行了初步描述,1973年相应地做了修订,将被子植物的分类科数增加了,由原来的332科增加到411科。

哈钦松系统认为与单性花相比,两性花更为原始;多数、各部分分离的花,比定数、连合的花更为原始;与轮状排列的花相比,各部分螺旋状排列的花更为原始;与草本植物相比,木本更为原始。

该系统还认为被子植物为单元起源,双子叶植物的起点是毛茛目与木兰目,该系统认为毛茛目与木兰目这2支是平行发展的:一支木本植物从木兰目中演化出,一支草本植物从毛茛目种演化出;在被子植物的后来演化过程中,单花被、无被花逐渐蜕化而成;从金缕梅目中逐渐分出葇荑花序类各科。

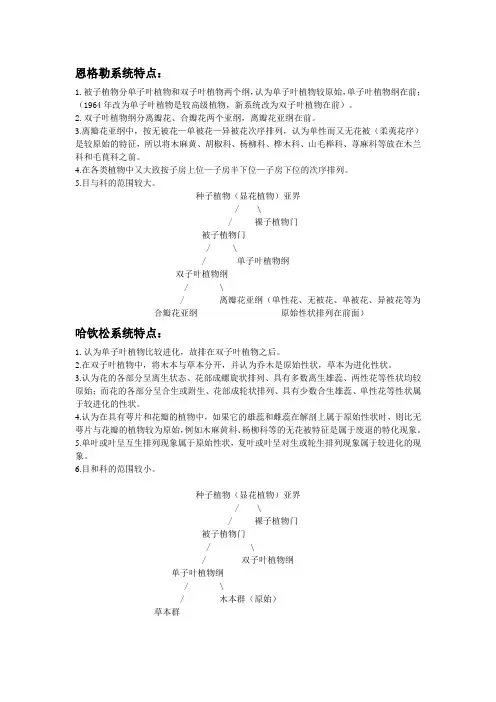

恩格勒系统特点:1.被子植物分单子叶植物和双子叶植物两个纲,认为单子叶植物较原始,单子叶植物纲在前;(1964年改为单子叶植物是较高级植物,新系统改为双子叶植物在前)。

2.双子叶植物纲分离瓣花、合瓣花两个亚纲,离瓣花亚纲在前。

3.离瓣花亚纲中,按无被花—单被花—异被花次序排列,认为单性而又无花被(柔荑花序)是较原始的特征,所以将木麻黄、胡椒科、杨柳科、桦木科、山毛榉科、荨麻科等放在木兰科和毛茛科之前。

4.在各类植物中又大致按子房上位—子房半下位—子房下位的次序排列。

5.目与科的范围较大。

种子植物(显花植物)亚界/ \/ 裸子植物门被子植物门/ \/ 单子叶植物纲双子叶植物纲/ \/ 离瓣花亚纲(单性花、无被花、单被花、异被花等为合瓣花亚纲原始性状排列在前面)哈钦松系统特点:1.认为单子叶植物比较进化,故排在双子叶植物之后。

2.在双子叶植物中,将木本与草本分开,并认为乔木是原始性状,草本为进化性状。

3.认为花的各部分呈离生状态、花部成螺旋状排列、具有多数离生雄蕊、两性花等性状均较原始;而花的各部分呈合生或附生、花部成轮状排列、具有少数合生雄蕊、单性花等性状属于较进化的性状。

4.认为在具有萼片和花瓣的植物中,如果它的雄蕊和雌蕊在解剖上属于原始性状时,则比无萼片与花瓣的植物较为原始,例如木麻黄科、杨柳科等的无花被特征是属于废退的特化现象。

5.单叶或叶呈互生排列现象属于原始性状,复叶或叶呈对生或轮生排列现象属于较进化的现象。

6.目和科的范围较小。

种子植物(显花植物)亚界/ \/ 裸子植物门被子植物门/ \/ 双子叶植物纲单子叶植物纲/ \/ 木本群(原始)草本群区别:。

被子植物的分类系统较多,尚无完全统一的看法和比较完美的分类系统。

在当前,影响较大的分类系统,主要有以下四个(1999年,Judd 等人在《Plant Systematics》一书中发表了一个维管植物新分类系统,还有待认可):一、恩格勒系统德国植物学家恩格勒(A.Engler)于1892年编制的一个分类系统。

在他与普兰特(K. Prantl)合著的《植物自然分科志》(1897)和他自己所著的《植物自然分科纲要》中均应用了他的系统。

该系统的要点如下:1、赞成假花学说,认为葇荑花序类植物,特别是轮生目、杨柳目最为原始。

2、花的演化规律是:由简单到复杂;由无被花到有被花;由单被花到双被花;由离瓣花到合瓣花;花由单性到两性;花部由少数到多数;由风媒到虫媒。

3、认为被子植物是二元起源的;双子叶植物和单子叶植物是平行发展的两支;在他所著《植物自然分科纲要》一书中,将单子叶植物排在双子叶植物前面,同书1964年的第12版,由迈启耳(Melchior)修订,已将双子叶植物排在单子叶植物前面。

4、恩格勒系统包括整个植物界,将植物界分为13门,1~12门为隐花植物,第13门为种子植物门。

种子植物门分为裸子植物亚门和被子植物亚门。

裸子植物亚门分为6个纲;被子植物亚门分为单子叶植物纲和双子叶植物纲。

整个被子植物分为39目,280科。

但1964年经Melchior 修订,分被子植物为62目,344科。

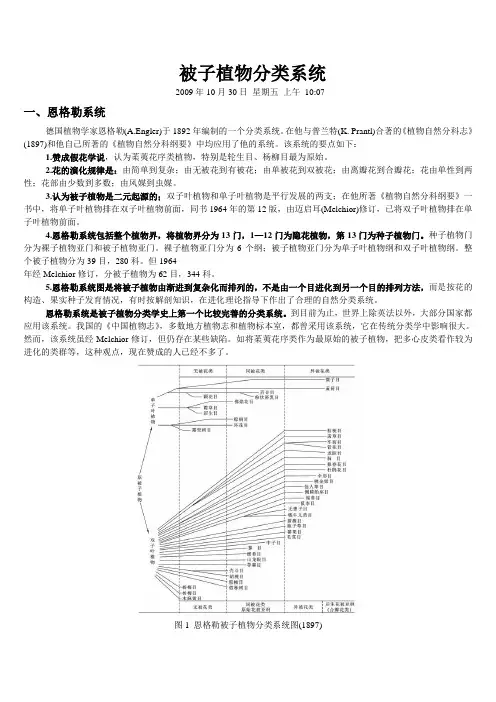

5、恩格勒系统图是将被子植物由渐进到复杂化而排列的,不是由一个目进化到另一个目的排列方法,而是按花的构造、果实种子发育情况,有时按解剖知识,在进化理论指导下作出了合理的自然分类系统。

恩格勒系统是被子植物分类学史上第一个比较完善的分类系统。

到目前为止,世界上除英法以外,大部分国家都应用该系统。

我国的《中国植物志》,多数地方植物志和植物标本室,都曾采用该系统,它在传统分类学中影响很大。

然而,该系统虽经Melchior 修订,但仍存在某些缺陷。

根据植物的亲缘关系进行被子植物的分类,并建立分类系统,用以说明被子植物间的演化关系,是分类学家长期以来所寻求的目标。

但由于有关植物演化的知识和证据不足,到目前为止,还没有一个完善的被子植物分类系统。

现介绍几个常用的分类系统。

一、恩格勒系统这一系统是德国植物学家恩格勒(Engler)和柏兰特(Prantl)于1887年在<<植物自然分科志>>中发表的,是分类学史上第一个比较完整的自然分类系统。

恩格勒系统认为无瓣花、单性、木本、风媒传粉等为原始的性状,而有瓣花、两性、草本、虫媒传粉等是进化的性状。

为此,他们把柔荑花序植物(如杨柳科、桦木科)看作被子植物中最原始的类型,而把木兰科、毛茛科等看作是较为进化的类型,同时把单子叶植物放在双子叶植物之前。

被子植物计48目,280科,1964年修订为62目,344科。

二、哈钦松系统本系统是英国植物学家哈钦松(Hutchinson)于1926年在<<有花植物科志>>中提出的,1973年作了修订,从原来的332科增加到411科。

哈钦松认为两性花比单性花原始,花各部分分离、多数的比连合、定数的较为原始;花各部螺旋状排列的比轮状排列的较为原始等。

他还认为,被子植物是单元起源的;双子叶植物以木兰目和毛茛目为起点,从木兰目演化出一支木本植物,从毛茛目演化出一支草本植物,且这两支是平行发展的;无被花和有被花是后来演化过程中蜕化而成的;单子叶植物起源于双子叶植物的毛茛目。

三、塔赫他间系统这系统是1954年公布的,自1959年起进行了多次修订,在1980年发表的分类系统中,把被子植物分为木兰纲(双子叶植物纲)和百合纲(单子叶植物纲),总计92目,410科。

塔赫他间(Takhtajan)认为,被子植物起源于种子蕨,草本植物是由木本植物演化出来的,单子叶植物起源于原始的水生双子叶植物的具单沟舟形花粉的睡莲莼菜科。

他主张单元起源,由木兰目发展出毛茛目及睡莲目,全部单子叶植物都出自睡莲目,木本单子叶植物则由木兰目演化而来,柔荑花序类各目起源于金缕梅目。

种子分类学中几种分类方法的比较中文摘要:被子植物的主要分类系统按照植物亲缘关系对被子植物进行分类,建立一个我们分类系统,说明被子植物间的演化关系,是植物分类学家光荣的任务。

自十九世纪后半期以来,有许多植物分类工作者,根据各自的系统发育理论,提出了许多不同的被子植物系统,但由于有关被子植物起源、演化的知识和证据不足,到目前为止,还没有一个比较完美的分类系统,当前较为流行的有下面几个系统:恩格勒的分类系统,哈钦松被子植物分类系统,塔赫他间被子植物分类系统,克郎奎斯特被子植物分类系统。

关键词:分类系统;恩格勒;哈钦松;塔赫他间;克朗奎斯特。

Several classification methods in the taxonomy of seedsHuang YangjiaoAbstract:Angiosperms the main classification system to angiosperms are classified according to plant genetic relationship, establish a classification system, illustrate relations between evolution of angiosperms, the plant taxonomists glorious task. Since the second half of the 19th century, there are many workers, plant classification according to their respective system development theory, puts forward a number of different system of angiosperms, but as a result of the angiosperm origin, the evolution of knowledge and the lack of evidence, so far, have not a relatively perfectsystem of classification, the more popular with the following systems: the classification of engler system, hutchinson angiosperm classification system, tower Hector he angiosperm classification system, crown qwest angiosperm classification system .Key words:Classification systems; Engler; Hutchinson; Takhtajan;Cronquist.引言:植物分类的重要人物是将自然界的植物分门别类,区分到种。

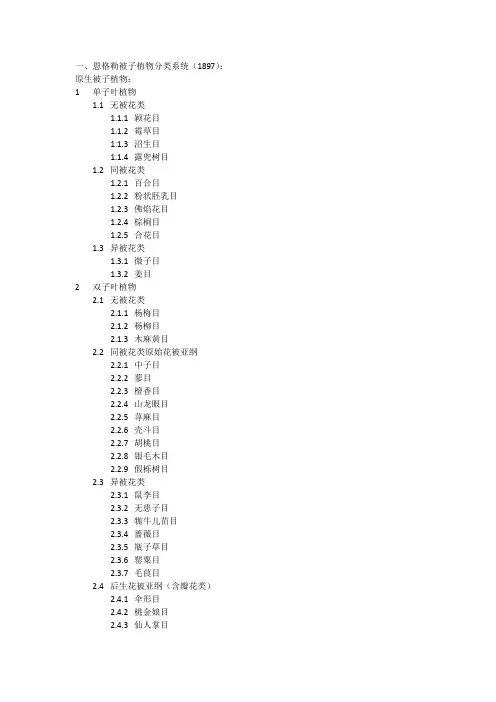

一、恩格勒被子植物分类系统(1897):原生被子植物:1单子叶植物1.1无被花类1.1.1颖花目1.1.2霉草目1.1.3沼生目1.1.4露兜树目1.2同被花类1.2.1百合目1.2.2粉状胚乳目1.2.3佛焰花目1.2.4棕榈目1.2.5合花目1.3异被花类1.3.1微子目1.3.2姜目2双子叶植物2.1无被花类2.1.1杨梅目2.1.2杨柳目2.1.3木麻黄目2.2同被花类原始花被亚纲2.2.1中子目2.2.2蓼目2.2.3檀香目2.2.4山龙眼目2.2.5荨麻目2.2.6壳斗目2.2.7胡桃目2.2.8银毛木目2.2.9假栎树目2.3异被花类2.3.1鼠李目2.3.2无患子目2.3.3牻牛儿苗目2.3.4蔷薇目2.3.5瓶子草目2.3.6罂粟目2.3.7毛茛目2.4后生花被亚纲(含瓣花类)2.4.1伞形目2.4.2桃金娘目2.4.3仙人掌目2.4.4侧膜胎座目2.4.5锦葵目2.4.6桔梗目2.4.7茜草目2.4.8车前目2.4.9管花目2.4.10龙胆目2.4.11杮树目2.4.12报春花目2.4.13杜鹃花目二、哈钦松被子植物分类系统(1926)原始被子植物双子叶类1木兰目(木本支)1.1樟目1.2五桠果目1.2.1蔷薇目1.2.1.1豆目1.2.1.2绣球目1.2.1.2.1野茉莉目1.2.1.2.2五加目1.2.1.3杨柳目1.2.1.4金缕梅目1.2.1.4.1杨梅目1.2.1.4.2壳斗目1.2.1.4.2.1胡桃目1.2.1.4.2.2木麻黄目1.2.1.4.2.3荨麻目1.2.2茶目1.2.2.1杜鹃花目1.2.3红木目1.2.3.1海桐花目1.2.3.1.1白花菜目1.2.3.1.1.1柽柳目1.2.3.1.1.2堇菜目1.2.3.1.1.2.1远志目1.2.3.2金丝桃目1.2.3.2.1桃金娘目1.2.3.3椴树目1.2.3.3.1卫矛目1.2.3.3.1.1檀香目1.2.3.3.2锦葵目1.2.3.3.2.1无患子目1.2.3.3.2.2马钱目1.2.3.3.2.2.1茜草目1.2.3.3.2.2.2夹竹桃目1.2.3.3.2.2.3马鞭草目1.2.3.3.2.2.4紫葳目1.2.3.3.2.3鼠李目1.2.3.3.2.3.1紫金牛目1.2.3.3.2.3.1.1杮树目1.2.3.3.2.4大戟目1.2.3.4西番莲目1.2.3.4.1葫芦目1.2.3.4.2仙人掌目1.2.3.5檀香目1.2.3.5.1山龙眼目1.3番荔枝目2毛茛目(草本支)2.1小檗目2.1.1马兜铃目2.1.2胡椒目2.2石竹目2.2.1蓼目2.2.2藜目2.2.3龙胆目2.2.3.1报春花目2.2.3.1.1车前目2.2.4千屈菜目2.3虎耳草目2.3.1伞形目2.3.2桔梗目2.3.2.1败酱目2.3.2.2菊目2.3.3茄目2.3.3.1玄参目2.4牻牛儿苗目2.4.1花荵目2.4.1.1紫草目2.4.1.1.1唇形目2.5罂粟目2.5.1十字花目2.6单子叶类2.6.1泽泻目2.6.1.1眼子菜目2.6.1.2水麦冬目2.6.1.2.1水蕹目2.6.1.2.1.1茨藻目2.6.1.3鸭跖草目2.6.1.3.1凤梨目2.6.1.3.1.1姜目2.6.1.3.2谷精草目2.6.2花蔺目2.6.2.1百合目2.6.2.1.1棕榈目2.6.2.1.1.1露兜树目2.6.2.1.2水玉簪目2.6.2.1.2.1兰目2.6.2.1.3天南星目2.6.2.1.4香蒲目2.6.2.1.5鸢尾目2.6.2.1.6石蒜目2.6.2.1.7薯蓣目2.6.2.1.8灯心草目2.6.2.1.8.1禾本目2.6.2.1.8.2莎草目三、塔赫他间被子植物分类系统(1980)1金缕梅亚纲1.1昆栏树超目1.1.1杜仲超目1.1.2金缕梅超目1.1.2.1胡桃超目2木兰亚纲2.1莲超目2.2大花草超目2.3睡莲超目3毛茛亚纲3.1毛茛超目4石竹亚纲4.1石竹超目4.1.1蓼超目4.1.2白花丹超目5五桠果亚纲5.1山茶超目5.1.1杜鹃花超目5.1.2Sarracemanae5.1.3玉蕊超目5.2堇菜超目5.2.1锦葵超目5.2.1.1荨麻超目6蔷薇亚纲6.1蔷薇超目6.1.1桃金娘超目6.1.2豆超目6.1.3芸香超目6.1.4卫矛超目6.1.4.1鼠李超目6.1.5山龙眼超目6.1.6葡萄超目6.1.7山茱萸超目7唇形亚纲7.1龙胆超目7.1.1刺莲花超目7.1.2茄超目7.1.3唇形超目8菊亚纲8.1桔梗超目8.1.1菊超目9泽泻亚纲9.1花蔺超目9.1.1泽泻超目9.1.2茨藻超目10霉草亚纲10.1霉草超目11百合亚纲11.1百合超目11.1.1灯心草超目11.1.2Hydatellanae11.1.3鸭跖草超目11.1.4姜超目11.1.5凤梨超目11.1.6雨久花超目12棕榈亚纲12.1天南星超目12.2香蒲超目12.3露兜树超目12.4环花超目12.5棕榈超目四、克朗奎斯特被子植物分类系统(1981)1金缕梅亚纲1.1昆栏树目1.2金缕梅目1.2.2杨梅目1.2.3壳斗目1.2.4木麻黄目1.2.5杜仲目1.2.6荨麻目1.2.7Didymelales1.2.8交让木目1.2.9Leitneriales 2木兰亚纲2.1木兰目2.1.1樟目2.1.2胡椒目2.1.3马兜铃目2.1.4八角目2.1.5毛茛目2.1.5.1罂粟目2.1.6睡莲目3石竹亚纲3.1蓝雪目3.2蓼目3.3石竹目4五桠果亚纲4.1山茶目4.1.1锦葵目4.1.2玉蕊目4.1.3猪笼草目4.1.4堇菜目4.1.5杨柳目4.1.6白花菜目4.1.7Batales4.1.8杜鹃花目4.1.9岩梅目4.1.10杮树目4.1.11报春花目5蔷薇亚纲5.1蔷薇目5.1.1无患子目5.1.1.1伞形目5.1.2远志目5.1.3亚麻目5.1.4鼠李目5.1.5卫矛目5.1.5.1大戟目5.1.6大花草目5.1.7檀香目5.1.8山茱萸目5.1.9红树目5.1.10桃金娘目5.1.11小二仙草目5.1.12川苔草目5.1.13山龙眼目5.1.14豆目6菊亚纲6.1龙胆目6.1.1唇形目6.1.2茄目6.1.3玄参目6.1.3.1车前目6.1.3.2水马齿目6.1.4桔梗目6.1.5茜草目6.1.5.1菊目6.1.5.2川续断目6.1.5.2.1Calycarales 7泽泻亚纲7.1泽泻目7.1.1茨藻目7.1.2水鳖目7.2霉草目8棕榈亚纲8.1棕榈目8.1.1环花目8.2露兜树目8.3天南星目9鸭跖草亚纲9.1鸭跖草目9.1.1谷精草目9.1.2香蒲目9.1.3莎草目9.1.4灯心草目9.1.5帚灯草目10姜亚纲10.1姜目10.2凤梨目11百合亚纲11.1兰目11.2百合目参考文献:强胜.植物学.北京:高等教育出版社,2006.3(2011.12重印)ISBN 978-7-04-018763-2。

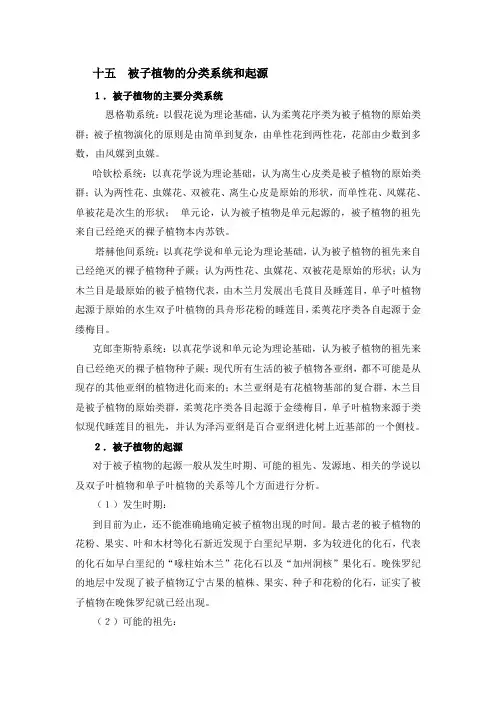

十五被子植物的分类系统和起源1.被子植物的主要分类系统恩格勒系统:以假花说为理论基础,认为柔荑花序类为被子植物的原始类群;被子植物演化的原则是由简单到复杂,由单性花到两性花,花部由少数到多数,由风媒到虫媒。

哈钦松系统:以真花学说为理论基础,认为离生心皮类是被子植物的原始类群;认为两性花、虫媒花、双被花、离生心皮是原始的形状,而单性花、风媒花、单被花是次生的形状;单元论,认为被子植物是单元起源的,被子植物的祖先来自已经绝灭的裸子植物本内苏铁。

塔赫他间系统:以真花学说和单元论为理论基础,认为被子植物的祖先来自已经绝灭的裸子植物种子蕨;认为两性花、虫媒花、双被花是原始的形状;认为木兰目是最原始的被子植物代表,由木兰月发展出毛茛目及睡莲目,单子叶植物起源于原始的水生双子叶植物的具舟形花粉的睡莲目,柔荑花序类各自起源于金缕梅目。

克郎奎斯特系统:以真花学说和单元论为理论基础,认为被子植物的祖先来自已经绝灭的裸子植物种子蕨;现代所有生活的被子植物各亚纲,都不可能是从现存的其他亚纲的植物进化而来的;木兰亚纲是有花植物基部的复合群,木兰目是被子植物的原始类群,柔荑花序类各目起源于金缕梅目,单子叶植物来源于类似现代睡莲目的祖先,并认为泽泻亚纲是百合亚纲进化树上近基部的一个侧枝。

2.被子植物的起源对于被子植物的起源一般从发生时期、可能的祖先、发源地、相关的学说以及双子叶植物和单子叶植物的关系等几个方面进行分析。

(1)发生时期:到目前为止,还不能准确地确定被子植物出现的时间。

最古老的被子植物的花粉、果实、叶和木材等化石新近发现于白垩纪早期,多为较进化的化石,代表的化石如早白垩纪的“喙柱始木兰”花化石以及“加州洞核”果化石。

晚侏罗纪的地层中发现了被子植物辽宁古果的植株、果实、种子和花粉的化石,证实了被子植物在晚侏罗纪就已经出现。

(2)可能的祖先:现代多数植物学家认为被子植物是单元起源的。

哈钦松、塔赫他间、克朗奎斯特等为单元论的主要代表,认为现代被子植物来自前被子植物,多心皮类的木兰目有可能是被子植物的直接后裔。

植物学系统分类部分植物学系统分类部分复习资料一、两种分类系统:人为分类系统:不是根据植物的自然性质,也没有考察彼此间在演化上的亲疏关系,就一、两个特点或应用价值进行分类。

自然分类系统:利用现代自然科学的先进手段,从比较形态学、比较解剖学、古生物学、植物化学、植物生态学等不同角度,反映植物界自然演化过程及彼此间亲缘关系进行分类。

将植物界50万种以上植物分为16个门二、植物分类的阶层系统和命名(一)植物界的分类单位(taxa):界、门、纲、目、科、属、种(species)、亚种(Subspecies)、变种(Varietas)、变型(Forma)、种(Species)是生物分类的基本单位,是有一定的自然分布区和一定的生理、形态特征的生理类群,同种个体具有相同的遗传性状,而且彼此杂交可以产生后代。

种群(Population):在一个分布区的所有种内植物个体的总和称为种群。

(二)植物界分类的依据:1 形态学依据:依据形态结构特征分类。

优点是:直观、简便。

2 细胞学依据:以植物细胞中染色体的数目和性质来作为植物分类的依据。

3.化学依据:植物的化学组成随种类而异,因而化学成分可以作为分类的一项重要指标,如植物碱、酚、萜、糖、蛋白质、DNA 等等。

常用的有血清学方法和电泳分析法。

4.分子生物学依据:在染色体DNA结构上寻求分子水平差异,作为分类的依据。

5. 超微结构和微形态学依据:利用电镜技术研究植物在超微结构的差异作为分类依据。

(三)植物命名法每种植物都有自己的名字,但在命名上十分混乱,往往存在同物异名的现象,如番茄,南方称为番茄,北方称为西红柿,英语称tomato ;马铃薯,南方称为洋芋,北方叫土豆,英语叫potato,此外还有同名异物的现象,如黄瓜香,可能是荚果蕨,也可能是地榆(蔷薇科)。

双名法(binomial nomenclature):1753年,瑞典植物学家林奈在巨著?植物种志?中,提出了为植物命名的双名法。

被子植物分类系统2009年10月30日星期五上午10:07一、恩格勒系统德国植物学家恩格勒(A.Engler)于1892年编制的一个分类系统。

在他与普兰特(K. Prantl)合著的《植物自然分科志》(1897)和他自己所著的《植物自然分科纲要》中均应用了他的系统。

该系统的要点如下:1.赞成假花学说,认为葇荑花序类植物,特别是轮生目、杨柳目最为原始。

2.花的演化规律是:由简单到复杂;由无被花到有被花;由单被花到双被花;由离瓣花到合瓣花;花由单性到两性;花部由少数到多数;由风媒到虫媒。

3.认为被子植物是二元起源的;双子叶植物和单子叶植物是平行发展的两支;在他所著《植物自然分科纲要》一书中,将单子叶植物排在双子叶植物前面,同书1964年的第12版,由迈启耳(Melchior)修订,已将双子叶植物排在单子叶植物前面。

4.恩格勒系统包括整个植物界,将植物界分为13门,1—12门为隐花植物,第13门为种子植物门。

种子植物门分为裸子植物亚门和被子植物亚门。

裸子植物亚门分为6个纲;被子植物亚门分为单子叶植物纲和双子叶植物纲。

整个被子植物分为39目,280科。

但1964年经Melchior修订,分被子植物为62目,344科。

5.恩格勒系统图是将被子植物由渐进到复杂化而排列的,不是由一个目进化到另一个目的排列方法,而是按花的构造、果实种子发育情况,有时按解剖知识,在进化理论指导下作出了合理的自然分类系统。

恩格勒系统是被子植物分类学史上第一个比较完善的分类系统。

到目前为止,世界上除英法以外,大部分国家都应用该系统。

我国的《中国植物志》,多数地方植物志和植物标本室,都曾采用该系统,它在传统分类学中影响很大。

然而,该系统虽经Melchior修订,但仍存在某些缺陷。

如将葇荑花序类作为最原始的被子植物,把多心皮类看作较为进化的类群等,这种观点,现在赞成的人已经不多了。

图1 恩格勒被子植物分类系统图(1897)哈钦松(J.Hutchinson),英国著名植物分类学家。

Engler and Prantl System of ClassificationAdolf Engler (1844-1938), a German botanist and Professor in Botany at University of Berlin for thirty years proposed a phylogenetic system of classification based on evolutionary relationship which was first published as a guide to the Botanical Garden of Breslau in a book entitled ‘Syllabus der Pflanzenfamilien’ in 1892. He was also Director of Botanical Gardens from1889 to1921. Later on, Engler in collaboration with other German botanist Karl E. Prantl elaborated his study on classification of plants and monumental work was published in details in a book entitled ‘Die Nuturlichen Pflanzenfamilien’ in 23 volumes (1887-1915). Engler and Prantl system of classification of seed plants is based on complexity of flower, fruit and development of seed. Salient features of Engler and Prantl’s sys tem of classification is mentioned below:∙The wind pollinated flowers are primitive whereas insect-pollinated flowers are advanced.∙Unisexuals plants are primitive and bisexual plants are advanced. They further assumed that bisexual flowers was been evolved from unisexual flowers.∙Flowers with free flowers parts such as free sepals, free petals, free stamen and free carpel is more primitive over united flower parts.∙Among united flowers, if only sepal united, condition is primitive, sepals and petals united more advanced and if all flower parts are in united condition is saidto be most advanced.∙They further assumed that angiosperms evolved from gymnosperms.∙Monocots evolved first from angiosperms and dicots from monocots. Hence, they consider monocots as primitive and dicots as advanced.∙They combined Monochlamydae and Polypetalae in a separate group called Archichlamydae (with free sepals and petals).∙Archichlamydae gives rise to Metachlamydae.∙Megasporophyll give rise to female flowers and microsporophyll give rise to male flowers.Engler and Prantl divided plant kingdom into 13 divisions. Out of which, 12 divisions describes the bacteria, algae, fungi, bryophyta and pteridophyta and 13th divison describeseed bearing plants i.e. Embryophyta. The outline of Embryophyta proposed by Engler and Prantl has been mentioned below:∙Embryophyta was divided into two sub-divisions on the basis of seed viz.Gymnospermae and Angiospermae.o Gymnospermae – all plants with naked seeds or ovules.o Angiospermae – All plants with covered or enclosed seeds or ovules.∙ Gymnospermae was further divided into seven orders which has been mentioned below:I. CycadofilicalesII. CycadalesIII. BennetitalesIV. GinkgoalesV. ConiferalesVI. CordaitalesVII. Gnetales∙They divided Angiospermae into two classes viz. I.I.MonocotyledonaeII.DicotyledonaeI. MonocotyledonaeThey classified plants of monocotyledonae into 11 orders (Pandanales, ) and 45 families. This group of plants starts with order Pandanales and ends with Microspermae. Family starts with Typhaceae of Pandanales and ends with Orchidaceae of order Microspermae.II. DicotyledonaeThey classified dicotyledonae into 2 subclasses viz.I.Archichlamydae– plants with free petals was grouped under this subclass andwas further divided into 33 orders. This group of plants starts with orderVerticillatae and ends with order Umbelliflorae. Starting family of this subclassArchichlamydae begins with Casuarinaceae and ends with Cornaceae ofUmbelliflorae.II. Metachlamydeae (Sympetalae)– plants with fused petals was grouped underthis subclass and was further classified into 11 orders. This subclass starts withorder Ericales with family Clethraceae and ends with order Campanulales withfamily Asteraceae or Compositae.Merits∙System proposed considers all group of plant kingdom starting from bacteria to Angiosperms.∙Sympetalae is equivalent to Gamopetalae of Bentham and Hooker system of classification.∙Gymnosperm has been considered separately and is justified.∙Plants with inferior ovary have been placed at the end of the subclasses.∙Plants have been arranged in order of advancement from hypogyny to epigyny.∙Like others, they also placed Orchidaceae at the end of Microspermae considering them most advanced.∙Placement of Asteraceae or Compositae at the end of Dicots is justified.∙Demerits∙Monocots are considered primitive over dicots.∙Grouping of Apetalous and Polypetalous families together is not justified.∙System proposed does not deserve much more practical applications.。

1.哈钦松系统和恩格勒系统的区别:哈钦松系统特点:1)认为单子叶植物原始,双子叶植物进化;2)离瓣花原始,合瓣花进化;3)认为离瓣花中,由无被(柔荑花序)——单被——双被逐渐进化;4)由子房上位——子房半下位——子房下位逐步进化。

5)目与科的范围较大。

恩格勒系统特点:1)认为单子叶植物比较进化,双子叶原始;2)在双子叶植物中,将木本与草本分开,并认为乔木为原始性状,草本为进化性状;木本群起点是木兰目,草本群起点是毛茛目;3)两性花原始,单性花进化;雄蕊离生原始,合生进化;4)单叶原始,复叶进化;互生原始,对生进化。

5)目和科的范围较小。

2.双命名法:用两个拉丁字火拉丁化的字作为植物的学名。

头一个字是属名,第一个字母大写,多为名词,第二个字是种名,多为形容词。

以此二名作为一种植物的学名。

3.温度突变对植物的影响:寒害,霜害,冻害,冻拔,冻裂,突然高温4.裸子植物和被子植物的区别5.区别漆树科和无患子科:无患子科:常绿或落叶,叶互生,通常羽状复叶;花小,常杂性异株,花盘发达,种子常有假种皮漆树科:乔木或灌木,树皮常具树脂。

叶互生,单叶、掌状三小叶或羽状复叶。

花小,两性或单性,圆锥或总状花序。

核果木兰科:木本;花单生或为聚伞花序,花托明显,花常两性,花部: 螺旋状排列或轮生,花被多为3基数;雄蕊(3)6至多数;心皮离生,多数至1个。

通常为蓇葖果。

种子具假种皮,胚小,胚乳丰富。

常绿或落叶乔木或灌木。

单叶互生,全缘,稀有分裂,羽状脉;托叶大,脱落后在枝上留下环状痕迹。

花单生,大而艳丽;花被片6-12,每轮3片;花托隆起成圆锥状,雄蕊多数,螺旋状着生于花托下部,花药2室,纵裂;离心皮雌蕊多数,螺旋状着生于花托上部,子房l室,边缘胎座,胚珠1~6。

聚合蓇葖果、或翅果杜鹃科:灌木,少乔木,花两性。

花萼宿存,蒴果。

山茶科:常绿乔木或灌木,单叶,革质,有锯齿;花单生或聚生,雄蕊极多,离生或花丝基部合生,子房上位,中轴胎座;蒴果或核果状。

植物分类是一门古老的学科。

早期研究是以利用为目的,因而出现了各种各样以经济性状为依据的人为分类。

后来随着生产力的发展,在达尔文《物种起源》(1859年)发表以后就开始了以探讨亲缘关系为目的的分类系统,这就是自然分类系统,或称系统发育分类系统。

它力求客观地反映出生物界的亲缘关系和演化发展。

长期以来,分类学家们以进化论为依据,根据植物形态、结构以及生态学等方面的论证,结合古植物学上的证据,对植物进行分类,并力图建立一个自然分类系统,以说明植物间的演化关系。

迄今已有20多人发表了各自的分类系统,但由于有关植物演化的知识和证据不足,到目前为止,还没有一个为大家公认的完整系统。

下面仅就其中两个影响最广的学派略作介绍。

1.恩格勒系统(Engler&Prantl System)

这一系统是德国植物学家恩格勒(A.Engler)和柏兰特(Prantl)提出的。

他们认为被子植物的花是由单性孢子叶球演化来的,只含有小孢子叶(或大孢子叶)的孢子叶球演化成雄性(或雌性)的柔荑花序,进而演化成花。

因而恩格勒系统认为被子植物的花,不是一朵真正的花,而是一个演化了的花序,这种学说称为假花说。

依此,这一系统在被子植物亲缘关系上有以下几个特点:

(1)认为无被花类(核桃科、杨柳科、壳斗科等)是被子植物中最原始的。

主要根据:全是木本、单性花、风媒传粉,有些植物仅有一层珠被等特征和裸子植物很相似。

(2)认为整齐花、两性花是由无花被单性花逐渐演变而来。

因此,把多心皮目的木兰科、毛茛科等看成较进化的高级类型,排在无被花、单性花的后面。

(3)认为单子叶植物较双子叶植物原始,所以把单子叶植物排在双子叶植物前面。

1964年已作调整,并把被子植物由原来的45目280科增至62目343科(其中双子叶植物48目,290科;单子叶植物14目,54科)。

2.哈钦松系统

(J.Hutchinson System)这一系统是英国植物学家哈钦松(J.Hutchinson)在1925年和1934年公布的。

这一系统在被子植物亲缘关系上有以下几个特点:

(1)认为离瓣花较合瓣花原始。

花各部螺旋状排列的比轮状排列的原始;两性花比单性花原始,因此,认为木兰目(Magnoliales)和毛茛目(Ranales)为被子植物中最原始的类型,是被子植物演化的起点,所以排在系统的最前面。

(2)认为被子植物的演化分为木本及草本两大支。

木本支起于木兰目,草本支起于毛茛目。

(3)认为单被花及无被花是后来演化过程中蜕化而成的。

(4)认为单子叶植物起源于双子叶植物的毛茛目,因此将单子叶植物排在双子叶植物的后面。

双子叶植物有82目,348科;单子叶植物有29目,69科,合计111目417科。

目前很多人认为哈钦松系统较为合理;而恩格勒系统则忽视了木麻黄科、杨柳科等雌蕊都是合生心皮的进化特征。

我国华南、西南采用哈钦松系统者较多,《广州植物志》《海南植物志》等即是。

此外,还有塔赫他间(A.T akhtajan)系统、日本田村道夫系统和美国的柯朗奎特(A.Cronquist)系统等。