克朗奎斯特被子植物分类系统图

- 格式:ppt

- 大小:2.35 MB

- 文档页数:37

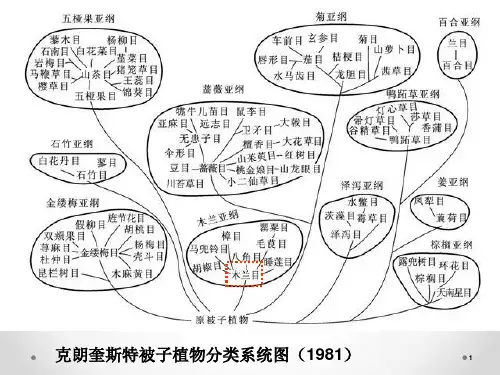

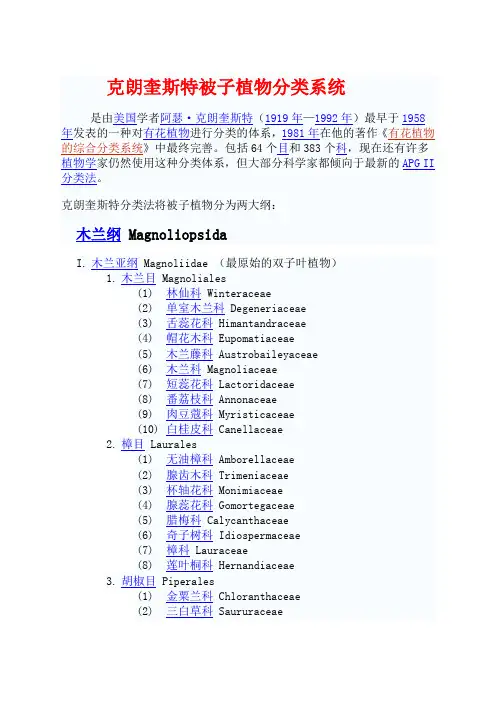

被子植物4大分类系统1、克朗奎斯特分类法是由美国学者阿瑟·克朗奎斯特(1919年—1992年)最早于1958年发表的一种对有花植物进行分类的体系,1981年在他的著作《有花植物的综合分类系统》中最终完善。

包括64个目和383个科,现在还有许多植物学家仍然使用这种分类体系,但大部分科学家都倾向于最新的APG II 分类法。

目录木兰纲Magnoliopsida1. 木兰亚纲Magnoliidae2. 金缕梅亚纲Hamamelidae Hamamelididae3. 石竹亚纲Caryophyllidae4. 五桠果亚纲Dilleniidae5. 蔷薇亚纲Rosidae6. 菊亚纲Asteridae百合纲Liliopsida1. 泽泻亚纲Alismatidae2. 槟榔亚纲Arecidae3. 鸭跖草亚纲Commelinidae4. 姜亚纲Zingiberidae5. 百合亚纲Liliidae克朗奎斯特分类法将被子植物分为两大纲:2、哈钦松系统这是英国植物学家哈钦松(J.Hutchinson)于1926 年和1934年在其《有花植物科志》I、II中所建立的系统。

在1973年修订的第三版中,共有111目,411科,其中双子叶植物82目,342科,单子叶植物29 目,69科。

目录主要特点实际应用哈钦松系统认为多心皮的木兰目、毛茛目是被子植物的原始类群,但过分强调了木本和草本两个来源,认为木本植物均由木兰目演化而来,草本植物均由毛茛目演化而来,结果使得亲缘关系很近的一些科在系统位置上都相隔很远,如草本的伞形科和木本的山茱萸科、五加科;草本的唇形科和木本的马鞭草科等,这种观点亦受到现代多数分类学家所反对。

主要特点a.两性花比单性花原始,花部分离,多数,螺旋状排列的比花各部合生、定数、轮生的进化,虫媒比风媒原始。

在现代被子植物中,多心皮类包括木兰目和毛茛目是最原始的。

b.单被花和无被花是次生的,来源于双被花类;柔荑花序类群较进化,起源于金缕梅目。

被子植物4大分类系统1、克朗奎斯特分类法是由美国学者阿瑟·克朗奎斯特(1919年—1992年)最早于1958年发表的一种对有花植物进行分类的体系,1981年在他的著作《有花植物的综合分类系统》中最终完善。

包括64个目和383个科,现在还有许多植物学家仍然使用这种分类体系,但大部分科学家都倾向于最新的APG II 分类法。

目录木兰纲Magnoliopsida1. 木兰亚纲Magnoliidae2. 金缕梅亚纲Hamamelidae Hamamelididae3. 石竹亚纲Caryophyllidae4. 五桠果亚纲Dilleniidae5. 蔷薇亚纲Rosidae6. 菊亚纲Asteridae百合纲Liliopsida1. 泽泻亚纲Alismatidae2. 槟榔亚纲Arecidae3. 鸭跖草亚纲Commelinidae4. 姜亚纲Zingiberidae5. 百合亚纲Liliidae克朗奎斯特分类法将被子植物分为两大纲:2、哈钦松系统这是英国植物学家哈钦松(J.Hutchinson)于1926 年和1934年在其《有花植物科志》I、II中所建立的系统。

在1973年修订的第三版中,共有111目,411科,其中双子叶植物82目,342科,单子叶植物29 目,69科。

目录主要特点实际应用哈钦松系统认为多心皮的木兰目、毛茛目是被子植物的原始类群,但过分强调了木本和草本两个来源,认为木本植物均由木兰目演化而来,草本植物均由毛茛目演化而来,结果使得亲缘关系很近的一些科在系统位置上都相隔很远,如草本的伞形科和木本的山茱萸科、五加科;草本的唇形科和木本的马鞭草科等,这种观点亦受到现代多数分类学家所反对。

主要特点a.两性花比单性花原始,花部分离,多数,螺旋状排列的比花各部合生、定数、轮生的进化,虫媒比风媒原始。

在现代被子植物中,多心皮类包括木兰目和毛茛目是最原始的。

b.单被花和无被花是次生的,来源于双被花类;柔荑花序类群较进化,起源于金缕梅目。

一、恩格勒被子植物分类系统(1897):原生被子植物:1单子叶植物1.1无被花类1.1.1颖花目1.1.2霉草目1.1.3沼生目1.1.4露兜树目1.2同被花类1.2.1百合目1.2.2粉状胚乳目1.2.3佛焰花目1.2.4棕榈目1.2.5合花目1.3异被花类1.3.1微子目1.3.2姜目2双子叶植物2.1无被花类2.1.1杨梅目2.1.2杨柳目2.1.3木麻黄目2.2同被花类原始花被亚纲2.2.1中子目2.2.2蓼目2.2.3檀香目2.2.4山龙眼目2.2.5荨麻目2.2.6壳斗目2.2.7胡桃目2.2.8银毛木目2.2.9假栎树目2.3异被花类2.3.1鼠李目2.3.2无患子目2.3.3牻牛儿苗目2.3.4蔷薇目2.3.5瓶子草目2.3.6罂粟目2.3.7毛茛目2.4后生花被亚纲(含瓣花类)2.4.1伞形目2.4.2桃金娘目2.4.3仙人掌目2.4.4侧膜胎座目2.4.5锦葵目2.4.6桔梗目2.4.7茜草目2.4.8车前目2.4.9管花目2.4.10龙胆目2.4.11杮树目2.4.12报春花目2.4.13杜鹃花目二、哈钦松被子植物分类系统(1926)原始被子植物双子叶类1木兰目(木本支)1.1樟目1.2五桠果目1.2.1蔷薇目1.2.1.1豆目1.2.1.2绣球目1.2.1.2.1野茉莉目1.2.1.2.2五加目1.2.1.3杨柳目1.2.1.4金缕梅目1.2.1.4.1杨梅目1.2.1.4.2壳斗目1.2.1.4.2.1胡桃目1.2.1.4.2.2木麻黄目1.2.1.4.2.3荨麻目1.2.2茶目1.2.2.1杜鹃花目1.2.3红木目1.2.3.1海桐花目1.2.3.1.1白花菜目1.2.3.1.1.1柽柳目1.2.3.1.1.2堇菜目1.2.3.1.1.2.1远志目1.2.3.2金丝桃目1.2.3.2.1桃金娘目1.2.3.3椴树目1.2.3.3.1卫矛目1.2.3.3.1.1檀香目1.2.3.3.2锦葵目1.2.3.3.2.1无患子目1.2.3.3.2.2马钱目1.2.3.3.2.2.1茜草目1.2.3.3.2.2.2夹竹桃目1.2.3.3.2.2.3马鞭草目1.2.3.3.2.2.4紫葳目1.2.3.3.2.3鼠李目1.2.3.3.2.3.1紫金牛目1.2.3.3.2.3.1.1杮树目1.2.3.3.2.4大戟目1.2.3.4西番莲目1.2.3.4.1葫芦目1.2.3.4.2仙人掌目1.2.3.5檀香目1.2.3.5.1山龙眼目1.3番荔枝目2毛茛目(草本支)2.1小檗目2.1.1马兜铃目2.1.2胡椒目2.2石竹目2.2.1蓼目2.2.2藜目2.2.3龙胆目2.2.3.1报春花目2.2.3.1.1车前目2.2.4千屈菜目2.3虎耳草目2.3.1伞形目2.3.2桔梗目2.3.2.1败酱目2.3.2.2菊目2.3.3茄目2.3.3.1玄参目2.4牻牛儿苗目2.4.1花荵目2.4.1.1紫草目2.4.1.1.1唇形目2.5罂粟目2.5.1十字花目2.6单子叶类2.6.1泽泻目2.6.1.1眼子菜目2.6.1.2水麦冬目2.6.1.2.1水蕹目2.6.1.2.1.1茨藻目2.6.1.3鸭跖草目2.6.1.3.1凤梨目2.6.1.3.1.1姜目2.6.1.3.2谷精草目2.6.2花蔺目2.6.2.1百合目2.6.2.1.1棕榈目2.6.2.1.1.1露兜树目2.6.2.1.2水玉簪目2.6.2.1.2.1兰目2.6.2.1.3天南星目2.6.2.1.4香蒲目2.6.2.1.5鸢尾目2.6.2.1.6石蒜目2.6.2.1.7薯蓣目2.6.2.1.8灯心草目2.6.2.1.8.1禾本目2.6.2.1.8.2莎草目三、塔赫他间被子植物分类系统(1980)1金缕梅亚纲1.1昆栏树超目1.1.1杜仲超目1.1.2金缕梅超目1.1.2.1胡桃超目2木兰亚纲2.1莲超目2.2大花草超目2.3睡莲超目3毛茛亚纲3.1毛茛超目4石竹亚纲4.1石竹超目4.1.1蓼超目4.1.2白花丹超目5五桠果亚纲5.1山茶超目5.1.1杜鹃花超目5.1.2Sarracemanae5.1.3玉蕊超目5.2堇菜超目5.2.1锦葵超目5.2.1.1荨麻超目6蔷薇亚纲6.1蔷薇超目6.1.1桃金娘超目6.1.2豆超目6.1.3芸香超目6.1.4卫矛超目6.1.4.1鼠李超目6.1.5山龙眼超目6.1.6葡萄超目6.1.7山茱萸超目7唇形亚纲7.1龙胆超目7.1.1刺莲花超目7.1.2茄超目7.1.3唇形超目8菊亚纲8.1桔梗超目8.1.1菊超目9泽泻亚纲9.1花蔺超目9.1.1泽泻超目9.1.2茨藻超目10霉草亚纲10.1霉草超目11百合亚纲11.1百合超目11.1.1灯心草超目11.1.2Hydatellanae11.1.3鸭跖草超目11.1.4姜超目11.1.5凤梨超目11.1.6雨久花超目12棕榈亚纲12.1天南星超目12.2香蒲超目12.3露兜树超目12.4环花超目12.5棕榈超目四、克朗奎斯特被子植物分类系统(1981)1金缕梅亚纲1.1昆栏树目1.2金缕梅目1.2.2杨梅目1.2.3壳斗目1.2.4木麻黄目1.2.5杜仲目1.2.6荨麻目1.2.7Didymelales1.2.8交让木目1.2.9Leitneriales 2木兰亚纲2.1木兰目2.1.1樟目2.1.2胡椒目2.1.3马兜铃目2.1.4八角目2.1.5毛茛目2.1.5.1罂粟目2.1.6睡莲目3石竹亚纲3.1蓝雪目3.2蓼目3.3石竹目4五桠果亚纲4.1山茶目4.1.1锦葵目4.1.2玉蕊目4.1.3猪笼草目4.1.4堇菜目4.1.5杨柳目4.1.6白花菜目4.1.7Batales4.1.8杜鹃花目4.1.9岩梅目4.1.10杮树目4.1.11报春花目5蔷薇亚纲5.1蔷薇目5.1.1无患子目5.1.1.1伞形目5.1.2远志目5.1.3亚麻目5.1.4鼠李目5.1.5卫矛目5.1.5.1大戟目5.1.6大花草目5.1.7檀香目5.1.8山茱萸目5.1.9红树目5.1.10桃金娘目5.1.11小二仙草目5.1.12川苔草目5.1.13山龙眼目5.1.14豆目6菊亚纲6.1龙胆目6.1.1唇形目6.1.2茄目6.1.3玄参目6.1.3.1车前目6.1.3.2水马齿目6.1.4桔梗目6.1.5茜草目6.1.5.1菊目6.1.5.2川续断目6.1.5.2.1Calycarales 7泽泻亚纲7.1泽泻目7.1.1茨藻目7.1.2水鳖目7.2霉草目8棕榈亚纲8.1棕榈目8.1.1环花目8.2露兜树目8.3天南星目9鸭跖草亚纲9.1鸭跖草目9.1.1谷精草目9.1.2香蒲目9.1.3莎草目9.1.4灯心草目9.1.5帚灯草目10姜亚纲10.1姜目10.2凤梨目11百合亚纲11.1兰目11.2百合目参考文献:强胜.植物学.北京:高等教育出版社,2006.3(2011.12重印)ISBN 978-7-04-018763-2。

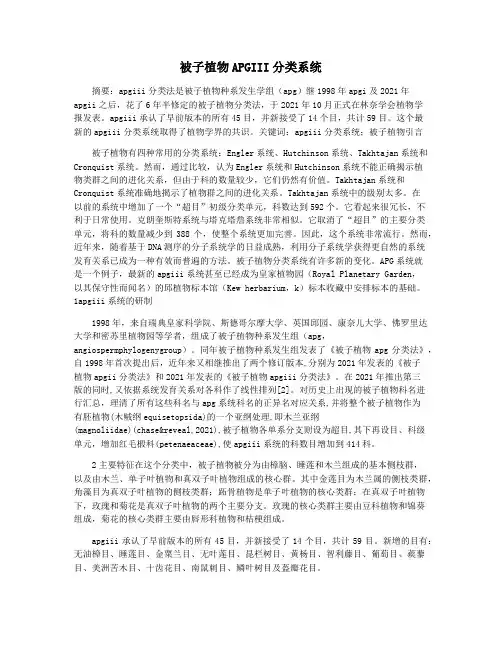

被子植物APGIII分类系统摘要:apgiii分类法是被子植物种系发生学组(apg)继1998年apgi及2021年apgii之后,花了6年半修定的被子植物分类法,于2021年10月正式在林奈学会植物学报发表。

apgiii承认了早前版本的所有45目,并新接受了14个目,共计59目。

这个最新的apgiii分类系统取得了植物学界的共识。

关键词:apgiii分类系统;被子植物引言被子植物有四种常用的分类系统:Engler系统、Hutchinson系统、Takhtajan系统和Cronquist系统。

然而,通过比较,认为Engler系统和Hutchinson系统不能正确揭示植物类群之间的进化关系,但由于科的数量较少,它们仍然有价值。

Takhtajan系统和Cronquist系统准确地揭示了植物群之间的进化关系。

Takhtajan系统中的级别太多。

在以前的系统中增加了一个“超目”初级分类单元,科数达到592个。

它看起来很冗长,不利于日常使用。

克朗奎斯特系统与塔克塔詹系统非常相似。

它取消了“超目”的主要分类单元,将科的数量减少到388个,使整个系统更加完善。

因此,这个系统非常流行。

然而,近年来,随着基于DNA测序的分子系统学的日益成熟,利用分子系统学获得更自然的系统发育关系已成为一种有效而普遍的方法。

被子植物分类系统有许多新的变化。

APG系统就是一个例子,最新的apgiii系统甚至已经成为皇家植物园(Royal Planetary Garden,以其保守性而闻名)的邱植物标本馆(Kew herbarium,k)标本收藏中安排标本的基础。

1apgiii系统的研制1998年,来自瑞典皇家科学院、斯德哥尔摩大学、英国邱园、康奈儿大学、佛罗里达大学和密苏里植物园等学者,组成了被子植物种系发生组(apg,angiospermphylogenygroup)。

同年被子植物种系发生组发表了《被子植物apg分类法》,自1998年首次提出后,近年来又相继推出了两个修订版本,分别为2021年发表的《被子植物apgii分类法》和2021年发表的《被子植物apgiii分类法》。

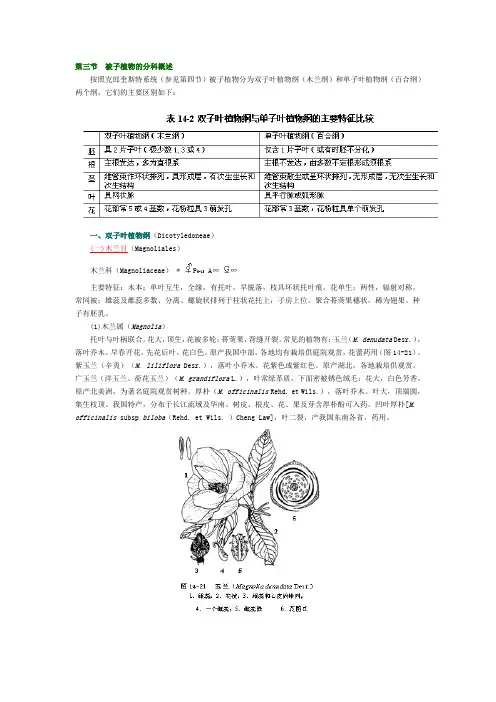

第三节被子植物的分科概述按照克郎奎斯特系统(参见第四节)被子植物分为双子叶植物纲(木兰纲)和单子叶植物纲(百合纲)两个纲,它们的主要区别如下:一、双子叶植物纲(Dicotyledoneae)(一)木兰目(Magnoliales)木兰科(Magnoliaceae) * PA∞ ∞6-15主要特征:木本;单叶互生,全缘,有托叶,早脱落,枝具环状托叶痕。

花单生;两性,辐射对称,常同被;雄蕊及雌蕊多数、分离、螺旋状排列于柱状花托上,子房上位。

聚合蓇葖果穗状,稀为翅果。

种子有胚乳。

(1)木兰属(Magnolia)托叶与叶柄联合。

花大,顶生,花被多轮;蓇葖果,背缝开裂。

常见的植物有:玉兰(M. denudata Desr.),落叶乔木。

早春开花,先花后叶。

花白色。

原产我国中部,各地均有栽培供庭院观赏,花蕾药用(图14-21)。

紫玉兰(辛夷)(M. liliflora Desr.),落叶小乔木。

花紫色或紫红色。

原产湖北,各地栽培供观赏。

广玉兰(洋玉兰、荷花玉兰)(M. grandiflora L.),叶常绿革质,下面密被锈色绒毛;花大,白色芳香。

原产北美洲,为著名庭院观赏树种。

厚朴(M. officinalis Rehd. et Wils.),落叶乔木。

叶大,顶端圆,集生枝顶。

我国特产,分布于长江流域及华南。

树皮、根皮、花、果及芽含厚朴酚可入药。

凹叶厚朴[M. officinalis subsp biloba(Rehd. et Wils. )Cheng Law],叶二裂,产我国东南各省,药用。

(2)含笑属(Michelia )常绿乔木或灌木,托叶与叶柄分离,花单生叶腋,常不满开,有雌蕊群柄。

含笑花[M. figo (Lour.)Spreng.],常绿灌木,嫩枝、芽及叶柄均被棕色毛。

花芳香,广为栽培供观赏。

白兰花(M. alba DC ),叶披针形或长椭圆形,花白色,花瓣狭长有芳香。

原产印度尼西亚,现广为栽培供观赏。

被子植物分类系统2009年10月30日星期五上午10:07一、恩格勒系统德国植物学家恩格勒(A.Engler)于1892年编制的一个分类系统。

在他与普兰特(K. Prantl)合著的《植物自然分科志》(1897)和他自己所著的《植物自然分科纲要》中均应用了他的系统。

该系统的要点如下:1.赞成假花学说,认为葇荑花序类植物,特别是轮生目、杨柳目最为原始。

2.花的演化规律是:由简单到复杂;由无被花到有被花;由单被花到双被花;由离瓣花到合瓣花;花由单性到两性;花部由少数到多数;由风媒到虫媒。

3.认为被子植物是二元起源的;双子叶植物和单子叶植物是平行发展的两支;在他所著《植物自然分科纲要》一书中,将单子叶植物排在双子叶植物前面,同书1964年的第12版,由迈启耳(Melchior)修订,已将双子叶植物排在单子叶植物前面。

4.恩格勒系统包括整个植物界,将植物界分为13门,1—12门为隐花植物,第13门为种子植物门。

种子植物门分为裸子植物亚门和被子植物亚门。

裸子植物亚门分为6个纲;被子植物亚门分为单子叶植物纲和双子叶植物纲。

整个被子植物分为39目,280科。

但1964年经Melchior修订,分被子植物为62目,344科。

5.恩格勒系统图是将被子植物由渐进到复杂化而排列的,不是由一个目进化到另一个目的排列方法,而是按花的构造、果实种子发育情况,有时按解剖知识,在进化理论指导下作出了合理的自然分类系统。

恩格勒系统是被子植物分类学史上第一个比较完善的分类系统。

到目前为止,世界上除英法以外,大部分国家都应用该系统。

我国的《中国植物志》,多数地方植物志和植物标本室,都曾采用该系统,它在传统分类学中影响很大。

然而,该系统虽经Melchior修订,但仍存在某些缺陷。

如将葇荑花序类作为最原始的被子植物,把多心皮类看作较为进化的类群等,这种观点,现在赞成的人已经不多了。

图1 恩格勒被子植物分类系统图(1897)哈钦松(J.Hutchinson),英国著名植物分类学家。

被子植物APG被子植物APGII分类法2009APGIII被子植物种系发生学组(APG,Angiosperm Phylogeny Group)是一个国际植物学分类组织,这个组织师徒将分子生物学原理应用到显花植物(也被称为有花植物、雌蕊植物、被子植物、木兰植物等)是在分类过程中应用分子生物学数据最多的生物生物群。

1981年美国植物学家阿瑟·克朗奎斯特出版了最新的被子植物分类系统,但仅仅到1990年就受到了分子生物学最新发展大量数据的冲击,新的亲缘分支分类法澄清了许多植物中间的亲缘和进化关系,使得分类学更能清楚地反映种系发生学的研究结果。

由于研究的迅速进展,分类法也必须随之改变,所有需要应用分类法的人,包括百科全书都面临着一个新问题。

被子植物种系发生学组在1998年出版了《被子植物APG分类法》,集合了全世界所有主要研究机构的最新研究成果,但由于许多领域尚未被完全了解,这个分类法也无法包括所有种类的被子植物,不可能最终确定下来。

这个分类法基本是依照植物的两个叶绿体和一个核糖体的基因编码分类的,从细胞器中筛选基因是非常重要的,动物分类主要也是依照线粒体的基因。

细胞体的基因组和细胞核的基因组是分离的,叶绿体和核糖体都有自己的DNA,是一种原始的DNA,核苷酸的顺序取决于由于进化而和细胞核的DNA之间产生的差异的程度。

2003年出版了修订本《被子植物APG II分类法(修订版)》,两个版本和传统分类法之间的差别主要有:在目以上的分类没有采取传统的名称门和纲,而是应用「分支」,例如真双子叶植物分支、单子叶植物分支、蔷薇分支等●对于传统分类不确定的分类名称,用数字标记●提供可以选择的分类群体,例如有的科可以单列也可以合并到某一其他科、目中。

叫做括号分类名。

括号分类能有效地将传统形态分类转换到新的依基因分类中来,由于依照基因分类有许多单基因的小科,在应用时不太方便。

APG的作者曾经解释为「一般来说我们依照专家们的观点……但专家们倾向于划分的越细越好……」。